复归于骈:音律的勃兴与晚唐墓志文体的新变

——以新出石刻为考察中心

2023-08-15孟国栋

孟国栋

(武汉大学文学院,湖北武汉,430072)

墓志文体自成立以来,一直在不断地发展变化,南北朝时期方渐趋定型[1]。唐代的墓志文体也经历过三次重要变革:初唐时期的墓志铭基本上处于六朝的笼罩之下,骈偶因素占据绝对优势,但已有细微变化,特别是铭文中的骚体句法渐趋增多,打破了以往四言体铭文一统天下的格局。随着古文运动的深入,中唐时期的墓志铭完全突破了骈四俪六的创作模式,无论是散体的运用还是对人物形象的刻画都达到了前所未有的程度。很多墓志铭中散体所占的比重极高,韩愈创作的一些墓志铭甚至连铭文都改用散体,文中塑造的人物形象也近乎“一人一样”。韩愈、柳宗元创作的墓志铭,铭文字数逐渐缩减,与先前的四言长铭有了很大不同。但随着韩、柳等古文健将的去世,他们提倡的墓志文体变革难以为继,晚唐时期社会上讲求声律的风气日盛,骈体势力卷土重来,墓志铭在很大程度上又恢复如初:不仅志文中的骈体因素有所增加,形式华美、讲求声律的四言长铭也再度成为占主导地位的铭文,墓志铭从内容到形式均发生了重要变化。

一

葛晓音先生曾指出,古文的衰落与骈文的复兴本身即存在着莫大关联:“因古文运动以反对骈文为目标,所以二者之间自然形成了互为消长之势。骈文的复兴是古文衰落的一个重要原因,而骈文之所以复兴却又与古文运动的影响和局限有关。”[2]元和十四年与长庆四年,柳宗元、韩愈相继病逝,古文运动渐趋式微,韩愈倡导的文体改革未能持续下去,骈体势力卷土重来,唐末文坛又被形式华美、讲求声律的四六骈文主导。

骈文之所以能在短时间内迅速复兴,与古文运动自身的缺陷有关:一、古文运动领袖人物反对骈体并不彻底。韩愈倡导的古文运动虽然以反对骈文为主要目标,却未能尽革其弊,为骈文在晚唐五代的复兴留下了空间。虽然韩、柳等人在文章中极力表现去骈用散的一面,但由于骈文的影响根深蒂固,短期内难有根本改观。加之他们本身即是在骈文的熏陶下成长起来的,无法彻底祛除文学作品中的骈文因子。韩愈不仅积极吸收骈体的有利因素,还直接进行骈文创作。柳宗元更是如此,在反对骈体的同时也大量创作骈文。仅就墓志铭而言,他们在对其进行改造的同时,对骈俪之风仍有所承袭,特别是柳宗元。他创作的墓志铭不仅间或采用骈体,《赵秀才群墓志》更是通篇运用七言诗体写成:“婴臼死信孤乃立,王侯世家天水邑,群字容成系是袭。祖某父某仕相及,嗟然秀才胡伋伋?体貌之恭艺始习。娶于赤水礼犹执,南浮合浦遽远集,元和庚寅神永戢。问年二纪益以十,仆夫返柩当启蛰,潇湘之交瘗原隰。稚妻号叫幼女泣,和者凄欷行路悒,追初悯夭铭兹什。”[3]古文运动的领军人物尚且如此,其他人的创作情况可想而知。二、古文运动后继乏人。韩愈、柳宗元在政治上并不得意,他们对文风的变革也缺乏高层支持,其革故鼎新完全是凭借过人的才力和坚强的意志苦苦支撑。韩、柳去世后,其弟子和后继者们,如李翱、皇甫湜、樊宗师、沈亚之辈更是人微言轻,终生仕途不畅。再加上皇甫湜等人对韩愈改革精神的领会出现了偏差,最终将古文引向了刻意求新、尚奇尚怪和艰涩生僻的轨道上去。这在新出土的墓志铭中也有所体现。如《韩昶自撰墓志铭》云:“及年十一二,樊宗师大奇之。宗师文学为人之师,文体与常人不同,昶读慕之。一旦为文,宗师大奇。其中文字或出于经史之外,樊读不能通。”[4]韩昶乃韩愈之子,其所撰之文,以怪奇著称的樊宗师竟然都不能读懂,韩愈继承者们文风之艰涩亦可见一斑。自身队伍建设方面的缺陷,也使得古文运动在韩、柳去世后迅速走向衰落。三、部分古文家改弦易辙。晚唐时期部分古文家开始转向骈文创作,最典型的代表就是李商隐。两《唐书·李商隐传》和他本人均对其由古文转向骈文创作的经历有所交代,如他在《樊南甲集序》中说:“樊南生十六能著《才论》《圣论》,以古文出诸公间。后联为郓相国、华太守所怜,居门下时,敕定奏记,始通今体。后又两为秘省房中官,恣展古集,往往咽噱于任、范、徐、庾之间。有请作文,或时得好对切事,声势物景,哀上浮壮,能感动人。”[5]李商隐甚至将自己的文集命名为《樊南四六》,倾向骈文的态度不言自明。虽然李商隐创作的骈文既精工丽密,也不佶屈聱牙,既外表华美而又不乏骨气,开宋代骈文创作之先河,极为后人称道[6],但在当时,他的改弦更张,对古文发展造成的不利影响也是显而易见的。

古文运动兴盛之前,很多应用性文体,如表、状、笺、启、碑文等大都运用骈文写成。古文运动兴起以后,此类文体,甚至一些制诰、试策都改用散体。但随着古文运动的衰歇,这些被散体夺走的文章学阵地又重新被骈体占据。李、温而外,段成式、韦庄、罗隐、崔致远等均写有大量的骈体文章,有人甚至将他们创作的骈文进行结集,正体现出骈文在当时的流行情况。晚唐时期的骈文尤以诏册、制诰、表、状、笺、启居多,吴丽娱曾指出:“从上至下,从朝廷到地方,表状笺启的官文书信也是所谓大手笔、大文章而受到重视,这是晚唐五代社会一个不争的事实。”[7]晚唐时期表、状、笺、启的大量结集,正是这一事实的反映。翟景运在《晚唐骈文研究》中专门列有《唐代行政公文文集简表》[8],可参看。李商隐和《旧唐书》均用“今体”代指骈体,也显示出晚唐五代时期古文的不振和骈文的盛行。与表、状、笺、启等公用文相类似,晚唐的墓志铭创作也融入了较多骈体因素,无论是文章形制还是具体内容都呈现出进一步骈化的趋势。

二

虽然从中唐时起,要求改革取士标准的呼声即不绝如缕,但晚唐的科举取士仍以诗赋为主。在牛李党争最为激烈之际,因李党要员鄙薄声律浮艳之气,唐文宗曾一度改变试诗标准,开成二年、三年进士试诗改依“齐梁体格”。但随着李党的失势,开成五年科场试诗复返声律浮艳之旧途[9]。牛党中坚杨嗣复、李珏等人在取士选官时更是以声律和词采为先,科举取士标准不但没有得到改观,反而有愈演愈烈之势,朝廷的公文写作、举子的应试作答仍以骈文为主。白居易用骈体撰写的一些赋、判,如《性习相近远》《求玄珠》以及百道判,为新进士竞相传诵。他本人也在《与元九书》中说:“日者又闻亲友间说,礼吏部举选人,多以仆私试赋判传为准的。”[10]此外,晚唐时期律赋的创作也极为兴盛。新出土《唐故朝请大夫慈州刺史柱国赐绯鱼袋谢观墓志铭》记载:“(观)生世七岁,好学就傅,能文。及长,著述凡卌卷,尤攻律赋,似得楷模,前辈作者,往往见许。”所谓“前辈作者,往往见许”,即谢观等人对中唐律赋名家开创的律赋题材和写作传统的继承与发扬。不仅如此,谢观、徐寅还在前人的基础上对律赋的形式进行了一系列的拓展和改造,为晚唐赋体创作的繁荣注入了新的活力。这些现象都集中体现出晚唐时期骈体创作的兴盛。

骈体势力之所以能够再度兴盛,并表现出迅猛的发展势头,还与当时普遍重视声律的社会风气密不可分。敦煌残存的一些韵书写本为我们了解此点提供了极大便利。周祖谟先生曾对现存的唐五代韵书进行过系统研究,部分韵书虽然成书年代较早,但相当一部分均为晚唐五代时期所抄,如笺注本“切韵”一(S.2071):“似为九世纪人所书。”[11]笺注本“切韵”二(S.2055):“原书为卷子本,书法粗劣,抄录的年代也比较晚。”王仁昫“刊谬补缺切韵”二(故宫博物院藏):“书写的年代可能比较晚。”另外还有一些韵字摘抄和有关字母等韵的写本,成书年代也较晚,如韵字残卷一(P.2758):“这个残卷所根据的韵书时代一定比较晚,可能是晚唐五代时期流行的一种韵书,这种韵书最接近于《广韵》。”韵字残卷二(P.3016):“此卷所根据的韵书一定是晚唐五代间比较接近于《广韵》的一种韵书。”守温韵学残卷(P.2012)“所根据的韵书一定是时代比较晚的书”“神珙为宪宗元和以后人,则守温的时代当晚于神珙,推想可能是晚唐时期的人”。这些韵书写本的流行,实为晚唐时期注重声律风气之明证。

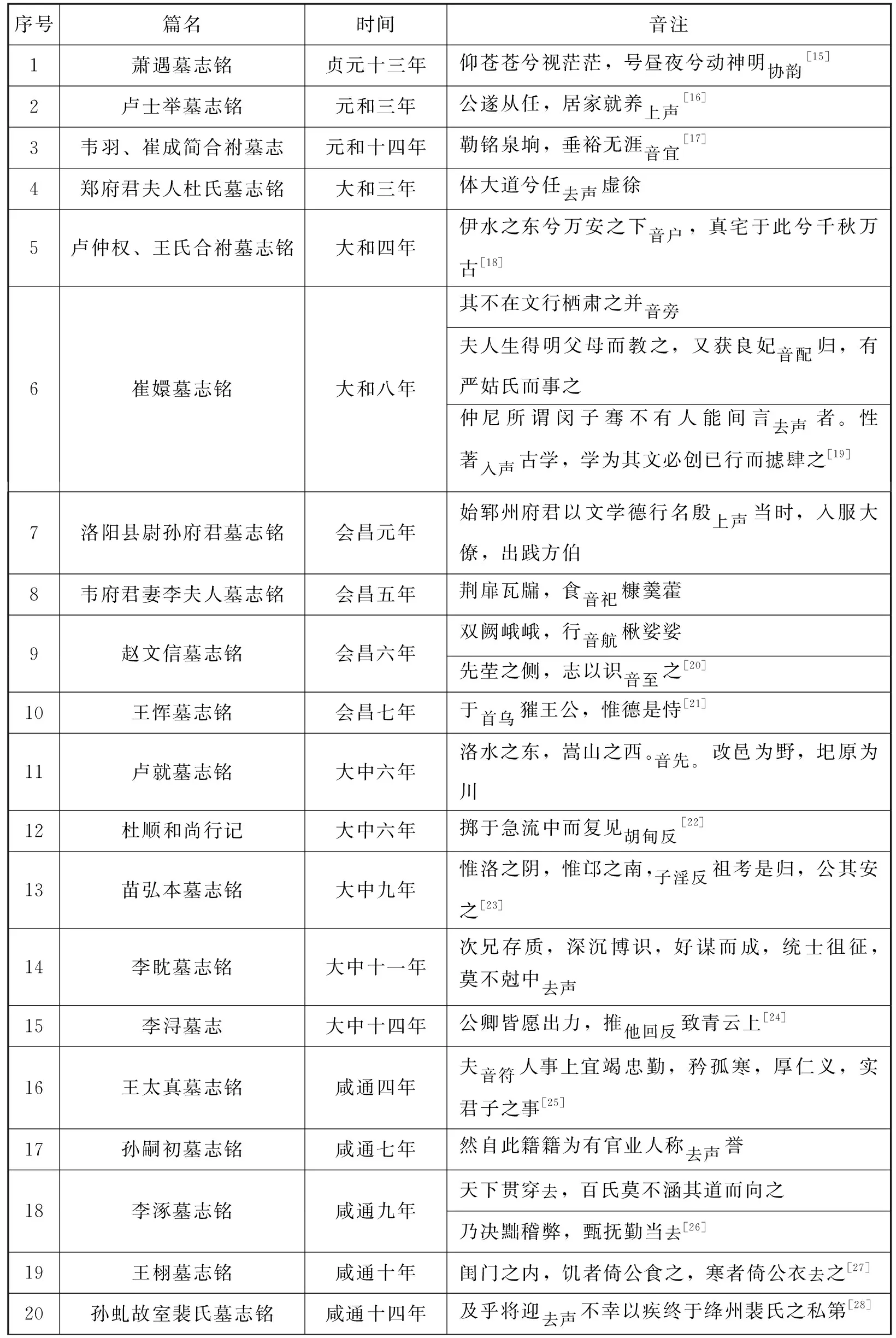

这种现象在新出土的墓志铭中体现得较为明显,我们不仅会在晚唐时期的墓志铭中见到“声韵或非,毕挤厥疑”[12]“公仁义之外,酷好赋诗,属字清新,声意微密”[13]之类的表述,甚至还有因编纂韵书而屡被授官者。新出土咸通三年《唐故太子司议郎刘府君(干)墓志铭》记载:“旋撰进《声录》一十七卷,恩除万年尉。重修进《切韵》一十二卷、《通纂通例》共一十卷。恩除河南丞。”刘干不仅因为撰《声录》、重修《切韵》一再被授官,唐宣宗还认为其所进“可为模楷,诏扃之于秘阁”[14]。此外,我们还在新出土中晚唐,特别是晚唐时期的墓志铭中发现了许多旁注,这些旁注大都与音律有关。为求醒目,按时间顺序列表如下:

序号篇名时间音注1萧遇墓志铭贞元十三年仰苍苍兮视茫茫,号昼夜兮动神明协韵[15]2卢士举墓志铭元和三年公遂从任,居家就养上声[16]3韦羽、崔成简合祔墓志元和十四年勒铭泉垧,垂裕无涯音宜[17]4郑府君夫人杜氏墓志铭大和三年体大道兮任去声虚徐5卢仲权、王氏合祔墓志铭大和四年伊水之东兮万安之下音户,真宅于此兮千秋万古[18]6崔嬛墓志铭大和八年其不在文行栖肃之并音旁夫人生得明父母而教之,又获良妃音配归,有严姑氏而事之仲尼所谓闵子骞不有人能间言去声者。性著入声古学,学为其文必创已行而摅肆之[19]7洛阳县尉孙府君墓志铭会昌元年始郓州府君以文学德行名殷上声当时,入服大僚,出践方伯8韦府君妻李夫人墓志铭会昌五年荆扉瓦牖,食音祀糠羹藿9赵文信墓志铭会昌六年双阙峨峨,行音航楸娑娑先茔之侧,志以识音至之[20]10王恽墓志铭会昌七年于首乌獕王公,惟德是恃[21]11卢就墓志铭大中六年洛水之东,嵩山之西。音先。改邑为野,圯原为川12杜顺和尚行记大中六年掷于急流中而复见胡甸反[22]13苗弘本墓志铭大中九年惟洛之阴,惟邙之南,子淫反祖考是归,公其安之[23]14李眈墓志铭大中十一年次兄存质,深沉博识,好谋而成,统士徂征,莫不尅中去声15李浔墓志大中十四年公卿皆愿出力,推他回反致青云上[24]16王太真墓志铭咸通四年夫音符人事上宜竭忠勤,矜孤寒,厚仁义,实君子之事[25]17孙嗣初墓志铭咸通七年然自此籍籍为有官业人称去声誉18李涿墓志铭咸通九年天下贯穿去,百氏莫不涵其道而向之乃决黜稽弊,甄抚勤当去[26]19王栩墓志铭咸通十年闺门之内,饥者倚公食之,寒者倚公衣去之[27]20孙虬故室裴氏墓志铭咸通十四年及乎将迎去声不幸以疾终于绛州裴氏之私第[28]

由上表可以看出,这些与音律有关的旁注材料可归纳为三类:一是用直音法标明本字的读音,这类音注多出现在墓志铭的铭文中,如《韦羽、崔成简合祔墓志》《卢仲权、王氏合祔墓志铭》《王恽墓志铭》《卢就墓志铭》《赵文信墓志铭》中的两处音注以及《薛崇墓铭》中的“繇音胄兆何言”等;二是用反切标明原字的读音,如《苗弘本墓志铭》《李浔墓志》和《杜顺和尚行记》等;三是旁注四声,以标明去声者为最,共出现过13次,《李涿墓志铭》《刘冰墓志》和《薛崇墓铭》中均有两处旁注去声。上声和入声也有所发现,尚未发现旁注平声者。

随着时间的推移,越到晚唐,墓志铭中的音注现象表现得越突出,不仅音注在墓志铭中出现的频率越来越高,更有多种音注同时见于一方墓志者,如《崔嬛墓志铭》中既有用直音法表明读音者,又有旁注四声者。音注现象最为集中的则数《薛崇墓铭》,据拓片显示,文章起首即用到音注:“甥薛岳传去声,后同从父兄郓侯平生履行、名官及胄绪……”其后亦多次使用,如志文中的“曳起足去声其数”,铭文中的“公以宏称去声”“繇音胄兆何言”。分别用旁注四声者和直音法,注明了“足”“称”的声调和“传”“繇”等字的读音。

虽然此前的墓志铭中也偶尔会出现旁注,但不仅数量上难与晚唐时期抗衡,与音注有关者更是寥寥无几。到了晚唐,墓志铭中的音注频频出现。这种现象既凸显了墓志铭形制方面的重要变化,也体现出晚唐时期作者对音律的重视。古文运动的衰落和注重音律的社会风气,共同促使墓志铭的创作复归于骈。

三

会昌、大中以后,骈体因素在墓志铭中所占的比重日益扩大,这在传世典籍和新出墓志铭中均有反映。翟景运先生曾对《全唐文》所收的墓志铭进行过统计:“卷七三一至七六○骈体墓志只有4篇,而散体者30篇,骈体占11.8%;卷七六一至七九○骈体5篇,散体24篇,骈体占17.2%;卷七九一至八四○骈体17篇,散体3篇,此时骈体占到了85%。”[32]可见会昌、大中以后,骈体的增长趋势非常明显。不过《全唐文》所收晚唐时期的墓志铭太少,上述依据传世文献的统计仅涉及83篇墓志铭。我们再参证新出石刻资料,更能说明晚唐骈体复兴的态势。笔者考察了《唐代墓志汇编》及《唐代墓志汇编续集》收录的891方晚唐时期的墓志铭(个别简单题刻和残泐过甚者未做统计),发现会昌以后新出土墓志铭中的骈体势力也在迅速增长。不过因为刚经历了古文运动的洗礼,晚唐的墓志铭创作不可能完全恢复到初唐时期的写作套路上,在一定程度上还是受到了散体的影响。因此晚唐的墓志文体,既与六朝、初唐时期有所区别,又与古文运动鼎盛时期韩、柳等人所作的墓志铭有所差异,自有其独特之处。归纳起来主要有以下几点:

第一,志文写作多用骈体,骈中带散。与中唐相比,多数晚唐墓志铭志文中都有大段的骈偶文句,骈体成分大大增加。据笔者统计,晚唐时期志文以散体为主写作的墓志铭不多,仅有62篇,约占总数的7%,绝大多数都是骈散结合或以骈体为主。如咸通五年《维唐故陇西李府君(扶)墓志铭》的志文不仅多用骈体写成,其中的很多句子,如“少耽诗酒,长傲风云”“南据吴渚,北倚秦泓,岗原膏腴,封疆秀楙”“门环多士,倒屣之清风大行;席拥琴书,雅韵之良音满室”等,还讲求对仗的精工和字词的妍丽。再如作于天祐年间的《孙彦思墓志》:“比谓泰山峻而难崩,何期蟾桂圆而易缺。秦云断处,叫天路以宁回;楚水分时,泣夜泉而安及……比恒山之四鸟,永诀难胜;似巴峡之孤猿,长号不绝。县君以齐眉义重,结发情深,剑恨龙分,琴悲鹤去,莫不抱棺气咽,抚臆心□。”[33]这段文字既注重四六对仗,用典成分也大大增加,与六朝时期的墓志铭极为类似。

晚唐时期的墓志铭中,铺张扬厉、华而不实的文风再度兴盛,有些还极尽夸张之能事。如《唐故南内李府君(令崇)墓铭》在叙述李令崇的乡邑和德行时说:“其望也:卧龙称誉,一鹗传芳,虞诩致书,比之东箭;顾荣入洛,号曰南金。其童也:情田万顷,器宇百间,太华三峰,寒松千尺,清源见底,澄淑度之波澜;心镜孤明,悬仲尼之日月。其辩也:颊涌波浪,口吐雌黄,叙温燠即寒谷生暄,论严苦即春松落叶。袁宏受谢安之扇,式表仁风;曹丘扬季布之名,更高然诺。其达也:智能极物,愚足全生,知命乐天,居闲体道。阮嗣宗之操执,善恶短长;稽叔夜之行藏,未曾喜愠。”极力铺排志主的才华,并将古人与之作比,汉魏名士尽被揽入,其夸张手法不下汉赋。这是晚唐志文新变的一种表现,五代浮靡绮艳的骈俪文风在唐末已现端倪。

然而此时古文的影响尚未完全消除,依然有不少墓志铭吸收了部分散体因素,显示出骈中带散的特点。如赵璘所撰《唐故处州刺史赵府君(璜)墓志》云:“先君讳伉,自建中至元和,伯仲五人,登进士第,时号卓绝。虽奕叶文学政事相续,而士大夫最以孝友称。先君韦氏之出,堂舅苏州刺史应物,道义相契,篇什相知,舅甥之善,近世少比。佐盐铁府,官至监察御史里行……惟我两弟,实金实玉,季既夭于贡士,仲又才及专城。顾余庸虚,为时所薄,齿发衰矣,手足断矣,神虑耗矣,荣华息矣。”在用骈文进行铺排的同时穿插了部分散体文句,受古文运动影响的痕迹甚明。个别墓志铭甚至通篇运用散体,将具体场景和细节描写得极为传神,如温庭筠之子温宪所撰《唐故集贤院官荣王府长史程公(修己)墓志铭》载:“赵郡李弘庆有盛名,尝有斗鸡,击其对伤首,异日,公图其胜者,而其对因坏笼怒出,击伤其画。李抚掌大骇。昭献常所幸犬名卢儿,一旦有弊盖之叹,上命公图其形,宫中畎犬见者皆俯伏。”程修己是唐末著名画家,尤精山水竹石、人物花鸟。唐文宗曾作《题程修己竹障》诗称赞他的高超技艺:“良工运精思,巧极似有神。临窗忽睹繁阴合,再盼真假殊未分。”[34]温宪继承了韩愈墓志铭中开创的描写人物手法,对程修己绘画的情形描述得非常生动,所述也是以假乱真的实例,非用散体不能达到这种效果。

第二,铭文更加受重视,重铭现象集中出现。六朝时期的文章多讲求骈偶和对仗,骈体大行其道,当时的墓志铭不仅志文多用骈体,铭文也均用四言韵语写成,直到唐初才开始有所变化,骚体和其它句式逐渐渗入墓志铭的创作之中,但绝大多数铭文依旧用韵。其后,随着古文运动的展开,铭文中骈俪成分开始减少,铭文逐渐缩短并出现了用散体写作的铭文。晚唐时期,骈体势力重新崛起,墓志铭的铭文也在很大程度上恢复到初唐时期以四言韵文和骚体为主的阶段。《唐代墓志汇编》所收唐武宗会昌年间的56篇墓志铭铭文,有44篇四言,5篇骚体,4篇前半部分用四言,最后几句改用其它体式,用杂言和七言写成的极少,分别有2篇和1篇,四言的比重达到了75%以上。随着时间的推移,四言体所占比重越来越高,骚体和其它体式的铭文逐渐减少。唐朝末年的铭文,很少有通篇采用骚体的,个别铭文虽然掺入了骚体,但多数也是前半部分用四言,仅最后几句改用“兮”字句式。乾符以后的铭文除个别的采用骚体或三言、七言写成,其余均为四言体,四言体的比重占到了80%以上,散体铭文更是罕见,仅有《唐故泉州仙游县长官张府君及钜鹿魏夫人祔葬墓志》等少数几篇。

古文运动期间,骈文作者为求生存,对骈体进行了某些改造。晚唐时期骈文虽然兴盛,但势力已经不如六朝时期强大,因此墓志铭的铭文很难达到以前可与志文平分秋色的程度,不过四言长铭还是会经常出现,与初唐时期类似,而与古文运动鼎盛时期迥异。据笔者统计,《唐代墓志汇编》及《续集》所收的891篇墓志铭中,20句以上的四言长铭共有92篇,占比超过10%,40句以上的铭文也有26篇,最多的多达80句。部分志文较短的墓志铭,铭文字数与志文接近,如会昌五年的《唐故柳氏殇女(老师)墓志铭》;也有的铭文字数甚至超过了志文,如会昌四年的《唐京兆韦承诲妻河间邢氏(芳)墓铭》、大中九年的《唐故处士李府君(映)墓志铭》[35]等。

晚唐时期的铭文也更加受到丧家重视,不仅出现了很多音注,重铭现象也集中出现。所谓重铭,即在原有铭文的基础上再续作一首,从而造成一篇墓志铭有两首铭文的特殊现象。重铭在盛唐时期即已出现,主要应用于迁祔之时[36],但运用得不多,晚唐时期才得到了大量使用。如《唐左春坊太子典膳郎河东卫君夫人扶风辅氏(德一)墓志铭》本有王顼所撰四言铭文:“清河垂裕,迥汉分光。金石同韵,□□□□。覆载虽广,征报何伤。窀穸云毕,□□□□。北原汉陵,西顾秦阙。烟惨松楸,□□□□。薤露朝晞,愁云暮结。泪添八□,□□□□。”铭文之后,又云:“河东子泣而铭曰:判合去岁,乖离此年。子居襁褓,将何恃焉?(下缺)皇天后土,当闻是言。”王顼所撰铭文通篇为褒奖之辞,语言太过夸耀,又缺乏针对性,这样的文字不具备辨识度,几乎可以套用于任何人身上。更重要的是铭文中提到的情况与志主毫无关系。重铭的作者自称河东子,当为其夫君,亦即志题中的河东卫君。当他发现王顼所撰铭文不切实际后,在夫人入殓前重新写作了一篇简短的铭文[37],这一铭文非常切合其身份,与志主的生平事迹亦极为吻合,如志文记载辅德一“享年二十有二。有子一人,茹毒之秋,才逾满月”,重铭中云“判合去岁,乖离此年,子居襁褓”,志文、铭文正相契合。又如新出土《唐故正议大夫守河南尹柱国赐紫金鱼袋赠礼部尚书武阳李公(朋)墓志铭》,铭文较长,前半部分是极为严整的四言长铭,共74句,接着又有“重曰”引起的一段骚体铭文:“膻德懿行兮不泯,陵谷寒暑兮自迁。梁木坏兮归大夜,噫无穷兮千万年。”[38]作者杨知温乃李朋妻兄,李朋夫人在其亡故十一日后亦谢世,《李朋墓志铭》乃是二人的合祔志,故而杨知温才运用了重铭的形式,哀婉之意甚明。另外还有一些墓志铭在铭文之后附有“后赞”颂扬志主的德行,亦与重铭类似。铭文原本即多用韵语写成,重铭现象的集中出现更是从侧面反映出骈体的盛行。

第三,墓志铭创作的程式化现象有所回升。随着古文运动的衰落,韩、柳开创的极富个性、“一人一样”的墓志铭写作手法在晚唐迅速消亡,墓志铭创作中的程式化现象又有所回升。虽然没有达到钱锺书先生所批评的程度:“造语谋篇,自相蹈袭。虽按其题,各人自具姓名,而观其文,通套莫分彼此。惟男之与女,扑朔迷离,文之与武,貂蝉兜牟,尚易辨别而已。斯如宋以后科举应酬文字所谓‘活套’,固六朝及初唐碑志通患。”[39]但像《程修己墓志铭》那样运用较大篇幅进行细节描写的文章已不多见。

晚唐墓志铭创作中程式化现象加重的突出表现就是很多文章起首即介绍志主的姓氏来源或丧亡时间,分别有45篇和101篇,另有115篇墓志铭开篇即采用四六对仗句法,骈文色彩浓郁。凡此,均可看成晚唐墓志铭创作的新程式。三者合计261篇,约占全部墓志铭的30%。在介绍志主姓氏的来源时也恢复到了六朝和初唐“刘氏必曰斩蛇,董姓皆云豢龙”[40]的套路上,如《唐故卢府君(荣)墓志铭》云:“卢氏之先人,自承神农皇帝之苗裔,太公之胤绪,因齐丁公之夫人生一子□□卢□分明……”《张府君(谅)墓志铭》也说:“张氏之系,起于清河,弁冕相承……”虽然世系之后,较少出现叶昌炽所批评的“辄云载在简牒,可略言焉”等句式,但此时的墓志铭在介绍志主的姓名、籍贯和世系时多采用初唐时期的套路,次第交代志主的讳、字、乡邑和祖、父情况,如《大唐故辛府君(仲方)墓志铭》:“府君讳仲方,其先陇西人也。皇祖讳,皇考讳惟壹,历代绵远,英哲世生,修枝奕叶,荣爵不坠。”

本来就高度程式化的宫女墓志铭在此时也产生了新变,语言形式变得更为简单,《唐代墓志汇编续集》载有亡宫墓志一方,全文如下:“亡宫内人春宫长行银娘年卌,唐咸通十五年四月廿五日于万年县长乐乡王徐村葬。看守人王文建、王季旻。”[41]胡玉兰认为这是唐末墓志铭程式化加重的表现:“由此看来,唐亡宫丧葬仪式与墓志撰写发展至晚唐形式化更加严重。铭文的撰写和宫女的安葬由有关部门负责,下葬有人监葬,葬后有人看守。”[42]

无论四言长铭还是程式化的创作模式,都是六朝至唐初墓志铭创作的典型手法。唐末的墓志铭在很大程度上又复归到了以前的创作传统,直到宋代古文运动再度兴起,墓志铭中的骈俪因素才得到了较为彻底的清除,墓志铭创作也进入了一个新的发展阶段。

第四,墓志铭的形式更加多元。由于整个社会对音律的重视,晚唐时期的墓志铭也更讲求韵律和形式,最有代表性的就是此时出现了一些通篇运用七言诗体创作的墓志铭。在骈体创作最为兴盛的六朝时期,不少墓志铭全篇采用四言诗体写成[43]。这种创作形式在中晚唐再度出现。除上揭柳宗元所撰《赵群墓志》以外,作于咸通三年的《王容墓铭》也是运用七言韵文写成的:“王氏殇女其名容,名由仪范三德充,诵诗阅史慕古风。卑盈乐善正养蒙,是宜百祥期无穷,奈何美疹剿其躬。芳年奄谢午咸通,季夏二十三遘凶,翌月十八即幽宫。寿逾既笄三而终,晋阳之胄冠诸宗,厥考长仁命不融。外族清河武城东,中外辉焯为世雄,今已矣夫石窌封。仲父刻铭藏户中,以纾临穴嫂哀恫,古往今来万化同。高高谁为问圆穹,姑安是兮龟筮从,俟吉良兮从乃公。”陈尚君先生认为:“此方墓志无序,铭文通篇为七言韵文,与诗无异。”[44]故而将其作为诗歌径直收入《全唐诗续拾》中。

此外,大中年间甚至产生了宝塔式的铭文,外观上酷似坟茔:

奉其亲,孝且仁。

义高九族,礼浃六姻。

心不欺暗室,迹不愧明神。

宜强寿而贵富,反疾夭而贱贫。

琼树一枝泉万丈,邙山之下洛水滨。

昔人所归岂旧阡陌,今尔之葬从先夫人。

千秋万岁后有问此者,曰有唐贤人君子之坟。

咸通十五年还出现了顶针格式的铭文,如《唐故楚州盱眙县令荥阳郑府君(濆)墓志铭》铭文中云:“宾佐三邑,三邑革弊。爰居百里,百里怀惠。”这些形式特殊的墓志铭,均体现出晚唐墓志文体形式的日益多元。

由本文的论述可以看出,随着古文运动的衰歇和骈文的复兴,特别是晚唐时期讲求音律的社会风气日益加重,墓志文体,无论是形制还是内容方面都发生了新变,是晚唐骈体复兴和音律勃兴促使应用性文体发生变革的集中体现。

注释:

[1] 孟国栋:《墓志的起源与墓志文体的成立》,《浙江大学学报》2013年第5期,第138~149页。

[2] 葛晓音:《汉唐文学的嬗变》,北京:北京大学出版社,1990年,第194~195页。

[3] (唐)柳宗元:《柳宗元集·外集》卷上,北京:中华书局,1979年,第1348~1349页。

[4] 周绍良主编:《唐代墓志汇编》,上海:上海古籍出版社,1992年,第2329页。如无特殊说明,本文所引墓志铭均据此本,不一一出注。

[5] 刘学锴、余恕诚:《李商隐文编年校注》,北京:中华书局,2002年,第1713页。

[6] 孙梅即将李商隐的骈文奉为金科玉律:“《樊南甲乙》,则今体之金绳,章奏之玉律也。循讽终篇,其声切无一字之聱屈,其抽对无一语之偏枯。才敛而不肆,体超而不空,学者舍是,何从入乎?”见(清)孙梅:《四六丛话》卷三二,北京:人民文学出版社,2010年,第663页。高步瀛云:“义山隶事精切,藻思周密……遂开宋四六之先声矣。”见高步瀛选注:《唐宋文举要·乙编》卷一,上海:上海古籍出版社,1982年,第1133页。瞿兑之也称赞其文云:“唐人的骈文,每每缺少庾子山那一种清刚苍老的骨气,而商隐不然……他的骈文所以如此出色,还是因为从古文半路出家的缘故。”见瞿兑之:《骈文概论》,海口:海南出版社,1994年,第108~109页。

[7] 吴丽娱:《唐礼摭遗》,北京:商务印书馆,2002年,第92页。

[8] 翟景运:《晚唐骈文研究》,北京:商务印书馆,2010年,第294~302页。

[9] 杜晓勤:《六朝声律与唐诗体格》,北京:北京大学出版社,2017年,第247页。

[10] (唐)白居易著,朱金城笺校:《白居易集笺校》,上海:上海古籍出版社,1988年,第2793页。

[11] 周祖谟:《唐五代韵书集存》,北京:中华书局,1983年,第827页。按:本文所引韵书均据此本,不一一出注。

[12] 胡可先、杨琼编著:《唐代诗人墓志汇编》,上海:上海古籍出版社,2021年,第393页。

[13] 胡可先、杨琼编著:《唐代诗人墓志汇编》,上海:上海古籍出版社,2021年,第435页。

[14] 胡可先、杨琼编著:《唐代诗人墓志汇编》,上海:上海古籍出版社,2021年,第392页。

[15] 毛远明编著:《西南大学新藏墓志集释》,南京:凤凰出版社,2018年,第525页。此处旁注“协韵”,意在指出“明”字本不押韵,可改读以协韵。

[16] 毛阳光主编:《洛阳流散唐代墓志汇编续集》,北京:国家图书馆出版社,2018年,第530页。

[17] 胡戟、荣新江主编:《大唐西市博物馆藏墓志》,北京:北京大学出版社,2012年,第803页。

[18] 毛阳光主编:《洛阳流散唐代墓志汇编续集》,北京:国家图书馆出版社,2018年,第629页。

[19] 毛阳光主编:《洛阳流散唐代墓志汇编续集》,北京:国家图书馆出版社,2018年,第647页。

[20] 周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编续集》,上海:上海古籍出版社,2001年,第963页。

[21] 按:“首”当为“音”之讹字。

[22] http://www.whysw.org/html/shuhua/shuhuashangxi/20200803/27660.html.

[23] 按:“子淫反”当为“阴”字之注音,本当作“於淫反”,一误作“于淫反”,再误作“子淫反”。

[24] 胡戟、荣新江主编:《大唐西市博物馆藏墓志》,北京:北京大学出版社,2012年,第853页。

[25] 周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编续集》,上海:上海古籍出版社,2001年,第1041页。

[26] 寒斋藏拓。

[27] 毛阳光主编:《洛阳流散唐代墓志汇编续集》,北京:国家图书馆出版社,2018年,第771页。

[28] 周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编续集》,上海:上海古籍出版社,2001年,第1107页。

[29] 毛远明编著:《西南大学新藏墓志集释》,南京:凤凰出版社,2018年,第687页。

[30] 《孔纾墓志铭》拓片见郝本性主编:《隋唐五代墓志汇编·河南卷》,天津:天津古籍出版社,1991年,第127页,录文则《唐代墓志汇编》《唐代墓志汇编续集》两见,《续集》却释作“久之,会大学士出将,□□”。误将“去声”二字当作正文录入。

[31] 浙江大学图书馆碑帖保护中心藏拓。

[32] 翟景运:《晚唐骈文研究》,北京:商务印书馆,2010年,第92页。

[33] 周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编续集》,上海:上海古籍出版社,2001年,第1170页。

[34] (清)曹寅,等编:《全唐诗》卷四,北京:中华书局,1960年,第48页。

[35] 周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编续集》,上海:上海古籍出版社,2001年,第1005页。

[36] 如《唐故乐安孙廿九女墓志》云:“(孙廿九女)以长庆三年五月十日终于郑州之别墅,权厝所居之南……至大中六年五月廿四日,方迁祔于洛阳北陶村之大茔。”前后相距三十年。而志文中说:“旧铭云:玉已摧,兰已萎,郑之南兮魂权依,遇年有力当西归,誓昭昭兮吾不欺……临窆,以旧志文字填灭不可识,第卅四兄守给事中赐紫金鱼袋景商书于贞石,但纪年月,追恸平昔,不更重铭。”所谓旧铭、旧志,自然是指权厝时所撰的铭文和志文;此言“不更重铭”,也进一步证明重铭多出现在迁祔志中。

[37] 辅德一从去世到入葬时间甚短,前后仅相隔十二天。

[38] 胡戟、荣新江主编:《大唐西市博物馆藏墓志》,北京:北京大学出版社,2012年,第791页。

[39] 钱锺书:《管锥编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第2375页。

[40] 叶昌炽撰,柯昌泗评:《语石·语石异同评》卷四,北京:中华书局,1994年,第230页。

[41] 周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编续集》,上海:上海古籍出版社,2001年,第1114页。

[42] 胡玉兰:《唐代亡宫墓志铭文的程式化演变及原因》,《浙江大学学报》2006年第2期,第45页。

[43] 如北魏时期的《元定墓志铭》《慕容繤墓志铭》等等。

[44] 陈尚君辑校:《全唐诗补编·全唐诗续拾》卷三一,北京:中华书局,1992年,第1152页。