后工业社会低生育理论视角下我国低生育问题探析

2023-08-14马小红郭雅宁

马小红,郭雅宁

(中共北京市委党校[北京行政学院] 北京市情研究中心,北京 100044;中共北京市委党校[北京行政学院] 社会学教研部,北京 100044)

19世纪末,欧洲大部分国家相继完成了人口转变过程,但人类生育水平的下降并未止步于更替水平(1)陈佳鞠、翟振武:《20世纪以来国际生育水平变迁历程及影响机制分析》,《中国人口科学》2016年第2期。。生育水平的变动日益复杂多样,出现了以极低生育率为主要特征的少子化问题。第七次全国人口普查数据显示,我国2020年出生人口为1200万人,总和生育率仅为1.3,处于极低生育率水平(2)国家统计局:《第七次全国人口普查公报》,http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202105/t20210511_1817196.html。。“三孩政策”的实施并未有效改善生育率持续走低的态势。国家统计局数据显示,2022年,我国人口自然增长率为-0.60‰(3)国家统计局:《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》,http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230228_1919011.html。,是近60年来首次负增长,且在相当长的时间内无法逆转。从世界范围来看,总和生育率从1950年的4.86下降到2022年的2.31(4)“United Nations Department of Economic and Social Affairs”, World Population Prospects 2022, https://population.un.org/wpp/.,低生育正呈全球蔓延的趋势。解释我国极低生育水平并预测随后的发展变化,需要一定的理论支撑。本文通过梳理四个解释低生育现象的理论,探讨全球生育率水平变动及其背后的理论阐释,进而通过研究它们对我国的适用性,力图从全球人口发展变化中把握我国低生育问题。

一、第二次人口转变理论及对我国低生育现象的解读

第一次人口转变期间,生育率下降是由于养育子女成本上升,出于利益最大化考虑而减少子女数。第二次人口转变的动机则源于父母角色在生活方式中的自我实现,反映的是人们的关注从物质需求转向了精神需求。随着需求的转变,人们的价值观结构也随之转变。

(一)第二次人口转变理论的提出

在过去几十年里,整个后工业化国家的生育率趋于下降,家庭组成模式发生巨大变化,许多国家的平均结婚年龄、同居率、非婚生子女比例不断上升(5)③ Lesthaeghe R., “The unfolding story of the second demographic transition”, Population and Development Review, Vol.36, No.2, 2010, pp.211-251.。对此,人们常用“第二次人口转变”(The Second Demographic Transition,简称SDT)予以解释,该理论由荷兰学者冯德卡(D.J.Van de Kaa)和比利时学者莱赫特(R.Lesthaeghe)提出后广受关注(6)Van de Kaa D J., “Europe’s second demographic transition”, Population Bulletin, Vol.42, No.1, 1987, pp.1-59.。冯德卡把发生在19世纪到第二次世界大战前的欧洲人口转变称为“第一次人口转变”,发生在 20 世纪60年代后的人口转变称为“第二次人口转变”, 认为与第一次人口转变相比, 第二次人口转变在深度、广度、变化机理方面都有很大不同。冯德卡认为,欧洲在经历了第二次世界大战和战后生育高潮后,总和生育率并没有停止在2.1的更替水平而是继续下降,主要原因是育龄人群更加强调自我权益的实现,特点是从在乎婚姻转向非婚同居、以孩子为中心转向以伴侣为中心、预防性避孕转向自我避孕以及核心家庭转向多元化家庭。这种转变是全面深刻的,冯德卡用后现代化和后物质主义进行解释。在文化观念上,人们对妇女社会角色的认可提升,家庭和婚育价值观的转变以及个人主义倾向的上升导致了家庭领域内巨大的变化。在技术上,现代避孕技术的运用、辅助生育技术的发展、新信息技术的爆炸等都影响着人们的婚育模式。这种转变不仅是生育率的降低,对人们家庭和婚育价值观的影响更为深远。在这种人口转变趋势下,低生育率会一直持续下去,人口总量并不会达到平衡③。

(二)第二次人口转变理论对不同地区低生育水平的解释

联合国人口司发布的《世界人口展望2022》显示,欧洲总和生育率为1.49,东亚地区总和生育率则处于全世界最低水平,仅为1.18(7)“United Nations Department of Economic and Social Affairs”, World Population Prospects 2022, https://population.un.org/wpp/.。许多学者基于SDT理论框架,从多种维度分析了不同地区的低生育率现象。Raymo等从初婚年龄、结婚率的角度研究东亚地区的家庭行为趋势,认为在个人主义上升的情况下,结婚率和生育率会迅速下降(8)⑧ Raymo J M., Park H., and Xie Y., et al., “Marriage and family in East Asia: Continuity and change”, Annual Review of Sociology, Vol.41, 2015, pp.471-492.。Kroeger等从同居率的角度分析了美国的同居趋势和模式,认为当婚前同居被社会广泛认同后,离婚的风险会大幅下降(9)Kroeger R A. and Smock P J., “Cohabitation: Recent research and implications”, The Wiley Blackwell Companion to the Sociology of Families, Oxford: Wiley Blackwell 2014, pp.217-235.。虽然SDT理论经常被用来解释后工业时期家庭形成模式的变化,但它目前仍存在一定争议,即讨论第二次人口转变是否是西方独有的现象。Zaidi对SDT理论的推广性也提出质疑,认为其未能预测许多当代的变化和差异模式(10)Zaidi B. and Morgan S P., “The second demographic transition theory: A review and appraisal”, Annual Review of Sociology, Vol.43, 2017, pp.473-492.。第二次人口转变的影响主要体现在家庭领域,而家庭行为的变化很大程度上受到文化影响⑧,因此,意识形态和家庭变化的因果关系也受到质疑。

(三)第二次人口转变理论对我国低生育现象的解释

近十年来,第二次人口转变理论研究在我国学界也渐成热点,不少学者认为发生在西方的第二次人口转变现象在我国也逐步显现,并针对第二次人口转变的某些指标或婚育特征进行了单独检验。陈卫民等在初婚年龄推迟背景下分析了我国婚姻模式的变化趋势,探讨晚婚、不婚的婚姻决策过程,认为现阶段我国普婚传统基础仍然存在,但动摇普婚模式的风险因素不断增加(11)陈卫民、李晓晴:《晚婚还是不婚: 婚姻传统与个人选择》,《人口研究》2020年第5期。。张露尹利用2016年我国家庭追踪调查数据,提出我国的第二次人口转变表现出与西方社会不同的特征和轨迹,我国婚姻家庭具有传统性和现代性并存的特点,即婚前同居增加、婚前同居者更倾向于延迟婚姻和生育,但同时婚前同居向结婚转变快,初婚初育间隔时间短(12)张露尹:《中国的初婚前同居状况及其对婚育轨迹的影响》,《人口研究》2020年第6期。。马小红等利用北京市东城区追踪的三次生育意愿调查数据,对单独二孩政策实施后的生育行为进行了讨论,强调第二次人口转变特质在大城市尤其是特大城市均有显现,单独二孩政策遇冷符合“东亚现象”(13)马小红、顾宝昌:《单独二孩申请遇冷分析》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2015年第2期。。近年来,随着生育率持续走低,我国学者对SDT理论的讨论更加深入。吴帆通过研究我国家庭变迁与政策,认为我国已逐渐呈现第二次人口转变的特征,进入家庭变迁的关键时期(14)吴帆:《欧洲家庭政策与生育率变化——兼论中国低生育率陷阱的风险》,《社会学研究》2016年第1期。。不仅如此,第二次人口转变在我国的发展有着独有的特征。於嘉等对我国第二次人口转变的主要指标进行了全面评估,发现养育子女依然是我国家庭的核心内容(15)於嘉、谢宇:《中国的第二次人口转变》,《人口研究》2019年第5期。。在最新的研究中,於嘉从代际、性别和社会经济地位三个维度,阐述了可能存在中国模式的第二次人口转变,探讨了中国居民的亲密关系形成、婚姻与生育,揭示出中国家庭个体化独特的模式(16)於嘉:《何以为家:第二次人口转变下中国人的婚姻与生育》,《妇女研究论丛》2022年第5期。。因此,亟须建立新的本土化理论体系对我国低生育率背景下的家庭转型进行解释。

二、性别平等理论及对我国低生育现象的解读

生育决策在不同文化背景下有所不同,性别平等为不同文化、制度背景下的生育率差异提供了解释。与SDT理论关注的价值变化不同,性别平等理论强调结构性变化,包括妇女在公共领域的参与增加、家庭和社会适应妇女新角色速度较慢、妇女的家庭角色和公共角色冲突等。

(一)与生育相关的性别平等理论的提出

在性别平等理论盛行之前,分析性别分工与生育行为之间关系的主要理论模型是贝克尔的新家庭经济学理论(The New Home Economics Theory,简称NHET),它明确将妇女经济独立与较低生育率联系起来。20世纪90年代西方生育率有所上升,尤其是在妇女劳动力参与率较高的国家(17)Esping-Andersen G. and Billari F C., “Re-theorizing family demographics”, Population and Development Review, Vol.41, No.1, 2015, pp.1-31.。为此,学者们须寻求能更好解释妇女就业和生育率上升的理论框架。在此背景下,性别平等理论的解释力被广受关注。2000年,McDonald概括了与生育率相关的性别平等理论,提出性别平等和生育率之间的U型关系(18)McDonald P., “Gender equity, social institutions and the future of fertility”, Journal of Population Research, Vol.17, No.1, 2000, pp.1-16.,认为极低生育率是在个体导向和家庭导向的不同社会部门性别失衡的结果。个人和家庭间的不平等产生了冲突,妥协不可避免,但如果妥协程度严重,一些妇女将选择社会女性角色即职工角色,而非家庭角色,导致生育率下降。因此,那些通过支持工作和家庭结合的制度性方法来降低妥协水平的国家,其生育率将高于那些让妇女在工作和家庭之间作出艰难选择的国家。

(二)性别平等理论的近期研究

性别平等是现代社会发展的前提,许多学者对如何实现性别平等展开大量研究。目前学界主流观点认为,协调工作和家庭义务的安排、分担育儿负担可能会促进性别平等。Feyrer等确定了社会与女性分担育儿负担程度的两个指标,即政府在家庭上的支出(尤其是日托)和男性在育儿上所占的时间份额,发现在OECD国家中,这两个指标都与生育率呈正相关关系(19)Feyrer J., Sacerdote B., and Stern A D., “Will the stork return to Europe and Japan? Understanding fertility within developed nations”, Journal of Economic Perspectives, Vol.22, No.3, 2008, pp.3-22.。Duvander等人研究了挪威和瑞典的父母亲使用育儿假情况与继续生育的关系,指出父亲参与照顾孩子或休假对于母亲生育更高胎次产生了积极影响(20)Duvander A Z., Lappegard T., and Andersson G., “Family Policy and Fertility: Fathers’ and Mothers’ Use of Parental Leave and Continued Childbearing in Norway and Sweden”, Journal of European Social Policy, Vol.20, No.1, 2010, pp.45-57.。日本最近的研究考察了劳动力市场结构、工作场所规范和管理工作条件的法律环境如何影响男性对家务劳动的贡献,以及男性家务工作时间对向二胎过渡的影响,结果表明,除非日本的就业法和工作场所规范作出改变,否则双职工夫妇在生育第二胎方面将继续面临困境(21)Nagase N. and Brinton M C., “The gender division of labor and second births: Labor market institutions and fertility in Japan”, Demographic Research, Vol.36, No1, 2017, pp.339-370.。

(三)性别平等理论对我国低生育现象的解释

我国的儒家家庭主义强调妇女在家庭中的功能主导、社会从属的角色。妇女在教育和就业领域的机会有所开放,但家庭本身的性别不平等仍在继续。张勋等探讨了数字经济背景下个人时间配置和家庭分工模式的变迁,发现数字经济的发展加剧了家庭分工的性别差异,这主要源于儒家文化下“男主外,女主内”传统观念所造成的路径依赖(22)张勋、杨紫、谭莹:《数字经济、家庭分工与性别平等》,《经济学(季刊)》2023年第1期。。在我国独特的文化和社会经济背景下,需要更多的研究来建立性别关系和生育之间的联系。值得注意的是,Qi Xu将经典的性别平等理论延伸到有大家庭传统的东亚国家,认为中国祖父母照顾孙辈的普遍做法,可能使男性的家庭贡献与妇女的生育行为之间的关系复杂化,父母的家务帮助可以显著提高妇女生育的可能性。虽然西方性别平等对东方性别平等有着深刻影响,但儒家传统根据性别分配角色,以及祖父母、父母和孩子之间的关系,在中国是一股不可忽视的力量(23)Xu Q., “Division of domestic labor and fertility behaviors in China: The impact of extended family traditions on gender equity theory”, China Population and Development Studies, Vol.5, No.1, 2021, pp.41-60.。

近年来,随着生育政策的放开,国内学者也更加关注性别平等的作用机制,从家庭支持、公共政策等层面进行分析并提出政策建议。在家庭层面,李志华等利用2019年家庭动态监测调查数据,分析传统家庭与现代家庭养育成本分担模式的差异,对比研究了正规就业、非正规就业和全职母亲三类妇女群体,阐述了育儿经济成本、照料成本和机会成本如何影响一孩母亲的再生育计划,指出我国正处于妇女运动进行中且并未在社会完全适应的阶段,“性别平等”并未彻底渗透于家庭内部(24)李志华、茅倬彦:《中国家庭养育成本分担模式对再生育的影响》,《人口学刊》2022年第3期。。在公共政策层面,赵梦晗认为我国现有的公共政策缺乏性别平等理念,提出未来应更加关注其对社会价值观念和行为的引导作用,在更大程度上传播性别平等理念(25)赵梦晗:《全面二孩政策下重新审视公共政策中缺失的性别平等理念》,《人口研究》2016年第6期。。吕春娟等从现行立法的零散且层级低为切入点,结合我国香港和台湾地区推进就业平等的立法经验,为推进就业性别平等的立法构建提出建议(26)吕春娟、孙丽君:《全面二孩视域下我国推进就业性别平等的立法构建》,《行政管理改革》2020年第3期。。王健通过梳理国外育儿假的立法模式,从立法层面对我国育儿假提出建议(27)王健:《从“性别差异”到“性别中立”再到“性别再造”:育儿假立法的域外经验及其启示》,《环球法律评论》2022年第5期。。胡湛等从政策制定的角度,提出强化性别平等和家庭建设以落实包容性生育政策(28)胡湛、李婧:《性别与家庭视角下的包容性生育政策研究》,《中国特色社会主义研究》2022年第4期。。也有学者关注到性别角色观念对生育决策的影响。胡荣等认为,要充分发挥妇女在生育意愿方面的主体性和自主化,必须从社会性别话语的层面关注妇女权益的保护(29)胡荣、林彬彬:《性别平等观念与女性生育意愿》,《求索》2020年第4期。。

三、进度效应理论及对我国低生育现象的解读

总和生育率(TFR)是最常用的衡量生育率的指标,其优势在于它衡量时期生育率,提供有关生育率水平和趋势的最新信息,但这一生育指标也存在明显缺陷。为此,学者们展开了广泛深入的研究,进度效应理论提出的目的就是为了解释时期总和生育率的阶段低迷现象。

(一)进度效应理论的提出

总和生育率是衡量地区时期生育水平的常用指标。然而随着生育行为时间的推移,生育进度发生变化,时期总和生育率会发生和队列终身生育率的系统偏差,即产生了“进度效应”(30)Ryder N B., “The Process of Demographic Translation, Demography”, Vol.1, No.1, 1964, pp.74-82.。为除去育龄妇女生育推迟所产生的“进度效应”,使TFR更好地运用于终身生育水平估计,Bongaarts和Feeney于1998年提出了“去进度效应总和生育率”(Tempo Adjusted TFR)方法,即B-F法(31)④ Bongaarts J. and Feeney G., “On the Quantum and Tempo of Fertility”, Population and Development Review, Vol.24, No.2, 1998, pp.271-291.。该方法假设某年不同孩次的各年龄别育龄妇女其生育推迟或提前的变化都相同,并且不同孩次各个队列的生育率保持不变。这项研究关注到了美国和中国台湾地区生育推迟的进度效应,结果表明,过去对美国低于更替水平生育率的担忧很大程度上是错误的,在20世纪70年代到80年代中期,低于更替水平生育率的出现是由于生育年龄的提高。使用B-F方法调整后,美国在这一时期潜在的生育水平实际上基本保持在每个妇女两个孩子的水平。Bongaarts对中国台湾地区的实证研究也发现,进度效应调整后,TFR*相比TFR高约0.4,恢复到人口更替水平附近④。然而,去进度效应总和生育率的指标也存在着不可忽视的问题,人口学家就此开展了广泛讨论,有关去进度效应改进指标的假设、研究视角、适用条件等成果丰硕。

(二)进度效应理论的深入研究

从时期视角出发,有学者强调方差效应也是引起生育率变化的一个重要方面。Kohler和Philipov提出了KP方法即方差效应调整后的TFR(Adjusted TFR with Variance Effects),指出瑞典1985年生育率的提高与首次生育推迟速度减缓无关,而仅与方差变化的发生有关(32)Kohler H P. and Philipov D., “Variance Effects in the Bongaarts-Feeney Formula”, Demography,Vol.38, No.1, 2001, pp.1-16.。KP方法有效弥补了去进度效应总和生育率指标的局限。针对TFR*中未考虑育龄妇女的年龄和孩次结构变化问题,Kohler和Ortega提出了调整指标PATFR*(33)Kohler H P. and Ortega J A., “Tempo-adjusted Period Parity Progression Measure, Fertility Postponement and Completed Cohort Fertility”, Demographic Research, Vol.6, No.6, 2002, pp.91-144.。PATFR(Parity and Age TFR)指标建构于年龄别孩次递进比模型之上(34)Rallu J L. and Toulemon L., “Period Fertility Measures: The Construction of Different Indices and Their Application to France, 1946-89”, Population:An English Selection, Vol.6, 1994, pp.59-93.,PATFR*在其基础上弥补了平均年龄变化及孩次的缺陷。Kohler等研究表明,瑞典在1998年总和生育率已降至历史最低水平1.51,经过PATFR*调整生育进度之后平均上升0.3左右,育龄妇女的生育水平在一定程度上回升(35)Kohler H P. and Ortega J A., “Tempo-adjusted Period Parity Progression Measure, Fertility Postponement and Completed Cohort Fertility”, Demographic Research, Vol.6, No.6, 2002, pp.91-144.。也有学者关注到TFR*指标结果易波动、稳定性较差。Yamaguchi和Beppu利用日本1981—2001年的生育数据构建了“事件风险调节的去进度效应总和生育率”指标(Adjusted TFRSUV_N),发现当使用时期的风险率来替代发生率时,虚假的进度偏差便消失了,不可重复事件风险率指标作为进度调整指标效果更好(36)Yamaguchi K. and Beppu M., “Survival Probability Indices of Period Total Fertility Rate”,Annual Meeting of the Population Association of America, 2004.。由于TFR*指标未能考虑到育龄妇女的年龄、胎次结构和生育间隔,导致其对生育数量的估计不准确。McDonald与Kippen提出了ITFR即“内在总和生育率”指标,弥补了TFR*该方面的不足(37)McDonald P. and Rebecca K., “The Intrinsic Total Fertility Rate:A New Approach to the Measurement of Fertility, Annual Meeting of the Population Association of America”, 2007.。

(三)进度效应理论对我国低生育现象的解释

国际人口学界对生育进度效应丰富的研究,一定程度上可帮助我们理解我国时期低生育水平现象。郭志刚运用去进度效应方法对1990年我国生育水平进行了估计,经过B-F方法调整进度效应后,TFR*恢复到更替水平附近,提升了0.4左右(38)郭志刚:《对中国1990年代生育水平的研究与讨论》,《人口研究》2004年第2期。。这与Bongaarts研究中国台湾地区生育水平时的结果相似。陈卫等运用ITFR的方法,对比分析了1970—2008年中国生育率转变过程中的数量效应和进度效应,认为内在总和生育率指标更能准确测量生育的进度效应,尤其是在胎次结构方面(39)陈卫、高爽:《中国生育率转变中的数量和进度效应》,《人口研究》2013年第3期。。赵梦晗通过B-F方法计算出我国2007—2012年的去进度效应总和生育率大约在1.7至1.8之间,生育水平的时期估计值有了大幅度上升(40)赵梦晗:《我国妇女生育推迟与近期生育水平变化》,《人口学刊》2016年第1期。,反映出我国育龄女性生育推迟的进度效应不可忽视。

四、低生育率陷阱理论及对我国低生育现象的解读

20世纪90年代,欧洲一些国家的总和生育率相继下降到1.3以下,开创了生育转变的一个全新时代——极低生育率时代(41)Kohler, Billari, and Ortega(2002,2006)在研究欧洲的低生育率现象时,以总和生育率1.3为界,1.3及以下的水平被称为极低生育率(lowest-low fertility) 。。Lutz等以TFR等于1.5为界将低生育率国家分为两类:一类是TFR在1.5以上的国家,一类是降到1.5以下并保持该水平的国家。1.5被视为人口机制中的一个分水岭,一旦降到该线以下,将很难回升(42)⑧ Lutz W. and Skirbekk V., “Policies addressing the tempo effect in low-fertility countries”, Population and development Review, Vol.31, No.4, 2005, pp.699-720.。

(一)低生育率陷阱理论的提出

Lutz和Skirbekk在2005年的一项研究中提出,“陷阱”即为在不经意中进入并且很难摆脱的一种困境,据此,低生育率持续的现象可被称作“低生育率陷阱”⑧。2006年,Lutz等将“低生育率陷阱”提升到理论高度(43)Lutz W., Skirbekk V., and Testa M. R., “The low-fertility trap hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe”, Vienna Yearbook of Population Research, Vol.4, 2006, pp.167-192.,初步分析了它的三个“自我强化作用机制”,即人口学机制、社会学机制和经济学机制,这三个机制共同强化低生育水平,使生育率不升反降。人口学机制基于人口负增长具有惯性特点,未来育龄妇女数量减少将导致未来出生人口数减少(44)Lutz W., Skirbekk V., and Testa M. R., “The low-fertility trap hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe”, Vienna Yearbook of Population Research, Vol.4, 2006, pp.167-192.。例如,欧洲育龄妇女占总人口的38%,而未来成为母亲的数量只占总人口的15%。为了抵消欧洲人口老龄化的影响,未来欧洲少量的母亲将不得不生育更多的孩子(45)Johnson K M., Field L M., and Poston Jr D L., “More deaths than births: Subnational natural decrease in Europe and the United States”,Population and Development Review, Vol.41, No.4, 2015, pp. 651-680.。社会学机制是指年轻一代受父辈生育孩子数量少的影响,减少实际生育行为。这在人口统计文献中有明显体现,一些证据也表明意愿生育水平持续下降(46)Goldstein J., Lutz W., and Testa M R., “The emergence of sub-replacement family size ideals in Europe”, Population Research and Policy Review, Vol.22, 2003, pp.479-496.。经济学机制建立在伊斯特林的相对收入假设基础上,认为随着人口老龄化加剧,经济发展前景和形势不容乐观,年轻人的预期收入降低而物质消费要求不断提高,二者矛盾的扩大使人们认为未来自身经济状况具有较大的不稳定性,因此推迟婚育年龄,降低了时期生育率(47)Lutz W., Skirbekk V., and Testa M. R., “The low-fertility trap hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe”, Vienna Yearbook of Population Research, Vol.4, 2006, pp.167-192.。也有研究指出了可能对生育率下降亦产生影响的生物学机制,如遗传特征影响生育能力(48)Kohler H P., Rodgers J L., and Miller W B, et al., “Bio-social determinants of fertility”, International Journal of Andrology, Vol.29, No.1, 2006, pp.46-53.。近年来还有研究证实了肥胖和生育率下降之间的负相关关系(49)Stang J. and Huffman L G., “Position of the academy of nutrition and dietetics: obesity, reproduction, and pregnancy outcomes”,Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, Vol.116, No.4, 2016, pp.677-691.。肥胖和生育率之间的生物学联系在一定程度上扩展了低生育率陷阱假说。低生育率陷阱假说理论用模型构建来检验也非常重要。Geruso M等运用经济学工具模拟低生育率陷阱中的社会学机制——代际反馈效应,模拟了一个群体生育结果中离散的作用,结果却发现,这种模型很难产生低生育率陷阱中的社会学机制(50)Geruso M., Lawson N., and Spears D., “Modeling and assessing low-fertility traps: Inter-generational feedback effects under multi-generational optimization”, Paper for Wittgenstein Centre Conference, 2021.。生育率不是因代际力量被困在低水平,而是连续几代人出于自身原因而选择低生育率(51)Lutz W., Skirbekk V, and Testa M R., “The low-fertility trap hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe”, Vienna Yearbook of Population Research, 2006, pp.167-192.,在该模型中,低生育率陷阱——被理解为稳定的代际平衡——被证明是很难发现的。

(二)低生育率陷阱假说对东亚及我国低生育现象的解释

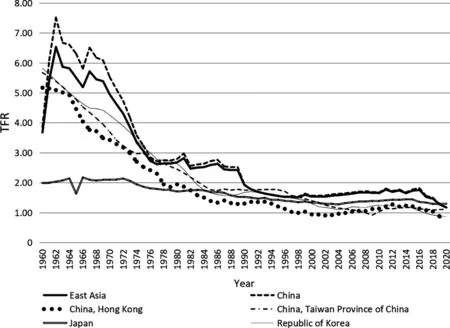

低生育率陷阱假说可能有助于解释亚洲的低生育率生育轨迹。图1显示的是1960—2020年东亚地区总和生育率变动情况,五个国家和地区以不同速度经历了生育率的转变。其中,日本是第一个实现工业化的亚洲国家,最早经历了第一次人口转变,生育轨迹与人口趋势表现出与欧洲的相似之处。中国香港地区的生育率转变比日本晚得多,中国台湾地区和韩国则经历了非常相似的轨迹(52)R.R. Rindfuss and M.K. Choe (eds.), “Understanding ultra-low fertility in Hong Kong”, Low and lower fertility: Variations across developed countries, Berlin: Springer, 2015, pp.63-86.。值得注意的是,中国是东亚地区最后一个生育率低于更替水平的国家,直到20世纪90年代初才达到这一水平。在生育率快速变化的时期,由于结婚年龄推迟引起的效应也抑制了时期总和生育率。低生育率持续存在,终身单身人数不断上升,婚育年龄推迟的影响变成了永久性的“量子”损失,在中国台湾和香港地区、日本、韩国都观察到了这种模式(53)Yoo S H. and Sobotka T., “Ultra-low fertility in South Korea: The role of the tempo effect”, Demographic Research, Vol.38, 2018, pp.549-576.(54)Frejka T., Jones G W., and Sardon J P., “East Asian childbearing patterns and policy developments”, Population and Development Review, Vol.36, No.3, 2010, pp.579-606.。

图1 东亚地区1960—2020年总和生育率

自东亚的生育率降到更替水平以下,越来越多的文献试图在低生育率陷阱理论框架下解释该地区的变化。近年来全球经济复苏乏力,越来越多的年轻人正花更长的时间来确定自己“为结婚和为人父母做好准备”(55)Yoshida A., Unmarried women in Japan: The drift into singlehood. London: Routledge, 2017, p.206.。中国台湾学者的一项研究指出,政府对家庭的有限支持只能部分解释低生育现象。根深蒂固的儒家文化信奉父权制似乎是结婚率下降的根源(56)Cheng Y A, “Ultra-low fertility in East Asia”, Vienna Yearbook of Population Research, Vol.18, 2020, pp.83-120.。香港地区学者在低生育背景下提出支持生育政策和家庭友好政策在香港的可行性问题,认为或许有必要对香港市民看待家庭与工作关系的方式进行一场“自下而上”的变革(57)R.R. Rindfuss and M.K. Choe (eds.), “Understanding ultra-low fertility in Hong Kong”, Low and lower fertility: Variations across developed countries, Berlin: Springer, 2015, pp.63-86.。韩国学者GS Yoo验证了“低生育率陷阱”的经济合理性,发现青年消费意愿和预期收入之间的差距与期望生育子女数量呈负相关,而与计划生育第一胎年龄无显著相关(58)Yoo G S., “Testing the Economic Rationality Hypothesis of the Low Fertility Trap Among Korean Youths”, Journal of Families and Better Life, Vol.31, No.3, 2013, pp.141-151.。因此,低生育陷阱假说在出生率下降方面得到了支持,但在生育推迟方面没有得到支持。

(三)低生育率陷阱现状存在的争议

近年来,欧洲大部分国家走出了极低生育率困境,根据联合国人口司最新发布的《世界人口展望2022》显示,欧洲的总和生育率在1999年时降至最低水平1.40,2005 年之后总和生育率又出现了较为明显和连续的回升,2006年至2018年的总和生育率维持在1.5以上的水平(59)“United Nations Department of Economic and Social Affairs”, World Population Prospects 2022, https://population.un.org/wpp/.。德国的总和生育率从1.33的较低水平开始回升,于2016年回升到1.60的较高水平。生育水平的变动历程在一定程度上质疑了“低生育率陷阱假说”的可靠性。

五、构建中国特色生育理论的思考

研究我国当前低生育水平和人们的低生育意愿,离不开低生育的全球化背景。越来越多的发展中国家和新兴工业化国家已经或正在迈入低生育国家行列,已完成生育转变的国家生育水平及其变动情况则反映出更替水平并非“统一归宿”,世界各国生育水平的下降是有“底线”的。在完成生育转变之后,影响各国生育水平进一步变动的因素更加复杂多变,各国婚育文化观念的变化、生育政策的调整、政治经济形势的变动等都可能引起生育水平的波动。

(一)研究低生育问题需要分析理论的适用性

本文梳理了第二次人口转变理论、性别平等理论、进度效应理论和低生育率陷阱假说,从不同角度对生育率下降进行了解读,有助于理解低生育率的产生、发展、成因及影响,但相关西方低生育理论在我国适应性问题的研究并不充分。研究低生育问题需要详细分析各理论的适用性并进行抉择,如有关性别平等主义的研究就关注到了时间和区域异质性的重要性。西方国家走向极低生育率的路径以及随后走向稳定或复苏路径的异质性,需要一种细致入微的分析策略,以便在理论之间作出判断。该研究指出了性别平等主义态度的变化在解释过去20年欧洲生育率变化方面的重要性,尤其是在东欧、中欧和南欧。相比之下,SDT理论在1990—2017年期间的解释力似乎集中在北欧和西欧那些性别平等主义较早扎根的国家。鉴于东亚国家极低生育水平的普遍性,未来可将该研究扩展到该地区的后工业化国家。作为第一批经历生育率急剧下降的非西方国家,东亚社会人口变化模式的研究尤其重要,在欧洲背景下出现的、对SDT理论发展至关重要的一些人口变化,如高非婚生育率和高同居率在东亚国家基本上没有出现。东亚社会也证明了后工业化、生育率下降以及性别平等主义态度和后物质主义文化价值的传播时间和速度上的巨大差异。因此,东亚地区检验生育率变化理论的实践非常重要。

(二)中国式的生育转变具有混合与浓缩的特征

作为东亚国家的一员,中国既有典型东亚国家的特征,又有自己独特的发展轨迹。在长期严格的计划生育政策、快速而不完全的城市化以及改革开放后经济持续高速增长的背景下,中国式的生育转变存在多种形态的生育模式和观念。一是农村、城市、大城市和超大城市具有显著的生育文化差异,带有封建买卖婚姻色彩的彩礼现象、“攀高枝”“吃软饭”的经济驱动型婚姻与普遍未婚同居、晚婚晚育和单身不婚现象等第二次人口转变典型特征同时存在,呈现显著的混合特征。二是在政策和经济发展的双轮驱动下,从20世纪70年代开始到90年代,我国的总和生育率在短短20年内就从5.0左右降到2.1的更替水平之下,走完了西方百余年走过的路,随后,从20世纪90年代到目前,与西方高度趋同,呈现了超低生育的发展趋势。因此,我国的生育转变有着浓缩西方发达国家生育转变历程的特点。

(三)构建中国特色的生育理论任重道远

我国在短时期内完成了第一次人口转变,生育转变是继死亡率下降后人口转变的最关键因素。我国的生育转变起步晚、速度快,至今已稳定在低水平长达30年之久,完全照搬西方的理论无法解释中国的发展特点(60)郑真真:《中国生育转变》,北京:社会科学文献出版社,2022年,第1-3页。。新中国成立以来,我国的人口学理论经历了探索、中断、恢复、繁荣的过程,建设一门探索中国规律、解决中国问题、体现中国特色的人口学,始终是我国人口学研究者的学术抱负(61)尹德挺、营立成、郑澜、董亭月:《试论中国人口学的本土特色——基于学科体系、学术体系与话语体系的视角》,《北京行政学院学报》2020年第6期。。有学者认为,“社会主义制度下的人口规律同资本主义制度下的人口规律显然是不相同的……对于人口问题,决不能作学院式的研究,必须把我们的研究同实践结合起来”(62)许涤新:《有关人口理论的几个问题——在全国人口理论讨论会上的发言》,《经济学动态》1979年第1期。。然而,自20世纪70年代末我国人口学恢复重建以来,尽管人口学界关于探寻中国特色生育理论的呼吁与讨论不少,但对于全面、清晰、逻辑地解释我国生育转变的特点、原因和发展趋势等若干重大问题尚缺乏系统梳理和回答。如何站在前人基础上寻找交叉学科和多学科的研究范式,构建起具有中国特色的生育理论,仍然任重道远。