巧用实验教学 落实核心素养

2023-08-11刘生文

刘生文 林 祥

(1.安徽省石台中学;2.安徽省池州市第六中学)

化学实验作为一项重要的教学实践活动,在教学中的地位日益提高,不仅是化学课堂教学的重要途径,也是学生认识化学、理解化学、应用化学的重要途径,同样也是培养学生化学学科核心素养的重要载体。通过创设生动活泼的学习情境,激发学生学习化学的兴趣,帮助学生理解和掌握化学知识和技能,引导学生学习科学方法,发展学生的科学探究与创新意识,培养学生的科学态度与社会责任。引导学生积极参与科学探究的过程,更好地理解与掌握课本知识,亲身体验化学知识的发现、创新与学以致用的科学实践活动,也能训练学生的思维与创新能力。

钠及其化合物来源于人教版普通高中教科书化学(2019版)必修第一册。无机物的性质与应用是化学学科的重要研究领域,也是具有培养价值的学习主题,是中学化学课程的重要组成部分。钠是典型的金属元素,将其编排在第二章第一节,学生可以利用前一章所学知识,从物质的分类、离子反应及氧化还原反应的角度,预测钠及其化合物的化学性质及反应产物,有助于引导学生从物质分类的视角认识化学物质及其变化,也为后续元素周期律的学习做铺垫。

一、传统教学过程

钠与水的反应是学习钠及其化合物性质的重要组成部分,传统课堂教学一般都是从物质组成及氧化还原反应的角度预测钠与水反应的生成物,再在敞口的烧杯中进行钠与水反应的实验,记录现象、分析原因,最后将实验结果与预测进行比较并得出结论。学生观察实验现象并总结以下结论:钠浮在水面上,熔成银白色的光亮小球;在水面上游动,并发出响声;待钠完全反应后,向溶液中滴入2滴酚酞,溶液变红。学生对此作出解释:钠的密度比水小;钠与水反应放热,熔点很低;反应生成气体,推动小球在水面游动;生成碱性物质使酚酞变红。

传统的实验教学往往是教师预先设计好实验方案,学生则按照教师的思路去思考分析、动手操作。虽然也能根据实验现象得出结论,但学生在学习过程中,没有深入思考,只是被动地接受知识,学生的学习主体性很难体现出来。而这种与新课程理念相违背的“填鸭式” “灌输式”的教学方式,对学生建立和发展化学学科核心素养是不利的。

二、创新实验教学

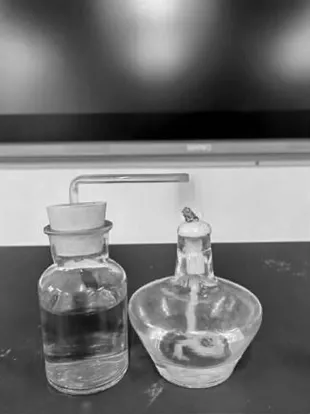

【教师】魔术实验:在石棉网上放上一团脱脂棉,中间放一小块钠,滴几滴水到脱脂棉上,能够看到脱脂棉燃烧。(图1、2)

图1

图2

【教师】任务1:分析魔术实验背后的科学原理。

【学生】活动1:从燃烧条件分析需要满足哪些条件才能使脱脂棉燃烧?同学们经过讨论,得出结论:钠与水反应放出热量,温度达到棉花的着火点,使棉花燃烧。

任务2:棉花温度升高,达到着火点而燃烧,能够说明钠一定与水发生了反应吗?若是发生了反应,又是什么原因,产生了何种产物?

活动2:学生以小组为单位进行实验,在盛水的烧杯中放入钠,记录实验现象,并分析产生现象的原因,然后对钠的物理性质和化学性质进行归纳。

任务3:利用所学知识——质量守恒定律和氧化还原反应规律,预测钠与水反应的产物并设计实验进行检验。

活动3:向反应后的溶液中滴加酚酞,溶液变红,说明反应中生成了NaOH,产生的气体可能为H2。教材中钠与水反应的实验方案简单、易操作,但难以从钠四处游动并伴有嘶嘶的响声来判断产物为氢气,要想检验气体产物,必须在密闭容器中收集生成的气体。对此学生设计以下实验装置。(图3、4、5)

图3

图4

图5

图6

第一种装置是将在试剂瓶中反应生成的气体,通过单孔橡胶塞连接的导管,在导管的末端点燃,对气体进行检验。第二种是在肥皂水中通入反应生成的气体,产生气泡,然后点燃火柴靠近气泡,听到爆鸣声,表示氢气已在反应中产生。以上两种装置直接点燃气体,容易发生爆炸,存在安全隐患。第三种是利用注射器作为反应容器,可同时达到储氢、验氢的目的。

教师利用常用的实验仪器,在课堂上演示学生设计的实验,学生对实验现象进行观察,从实验原理、实验操作、药品使用、实验安全性等方面进行评价,找出各种实验方案的优缺点,从而确定最终的实验方案,并对实验过程中出现的问题进行评价。

实验操作:从煤油中取出钠,切下一小块,用滤纸吸干表面煤油,投入注射器中,排出注射器中的空气,再吸入滴有酚酞的水,反应结束后,将注射器中的溶液排出,然后在针头处点燃,由于注射器中气体纯度较高,可以看到气体能够燃烧。

设计意图:学生迫切希望了解魔术成功的秘诀,积极思考并运用所学知识说明原因,通过魔术实验的介绍,激发了学生学习的兴趣,让学生设计具有创新性的探究实验方案,既有殊途同归的实验验证,又有发散思维的分析,最后对探究结果进行科学分析,总结经验,发现不足,有利于提高学生的思维能力,培养学生的动手操作能力,有利于学生科学探究与创新意识学科核心素养的发展。

三、定量实验探究

在上述实验过程中,学生虽然检验出产物中有NaOH和H2,但也有学生提出疑问,会不会既生成了NaOH和H2,又生成了O2,这样也符合质量守恒定律和氧化还原反应规律。针对学生提出的疑问,教师引导学生设计定量实验,或者利用数字化实验进行改进创新,对产物气体进行深入研究。

实验仪器:温度传感器、溶氧传感器、数据采集器、电脑、针筒、三颈烧瓶、单孔橡胶塞、玻璃导管、蒸发皿、镊子、滤纸、玻璃片、刀具。

实验试剂:钠、水、酚酞、肥皂水。

学生认真思考分析后设计实验方案:用电子天平准确称取一定质量的钠,放入注射器中,吸入10 mL水,充分反应后,将溶液全部排出,通过注射器刻度读出产生的气体体积,通过计算得出,参加反应的钠与生成的气体物质的量之比为2∶1,根据化学方程式判断,生成的气体只有氢气。

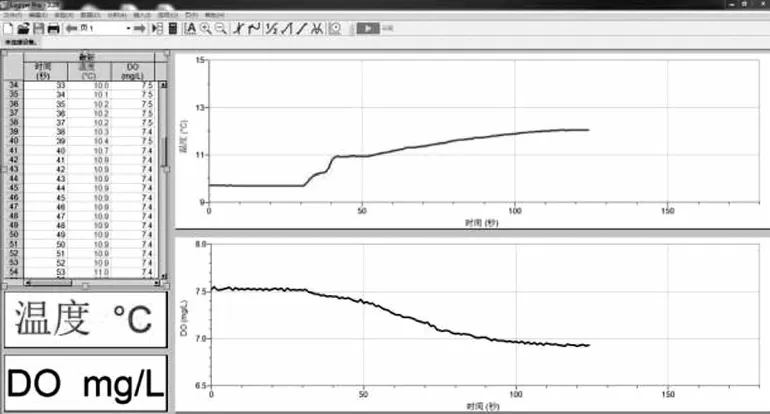

教师改进实验:(1)按图7组装仪器,将温度传感器和溶氧传感器连接数据采集器和计算机;(2)检查装置气密性,在三颈烧瓶中加入蒸馏水,滴入2滴酚酞试液,切下一块黄豆大小的钠,用滤纸吸干表面煤油放入三颈烧瓶中;(3)点击数据采集按钮,观察温度的变化及含氧量的高低;(4)待蒸发皿中产生较多气泡时,用点燃的火柴靠近气泡;(5)待钠完全反应后点击结束按钮。

图7

实验现象及解释:(1)如图8所示,反应过程中,溶液中氧气的含量从7.5 mg/L降至6.9 mg/L,溶液的温度从9.7℃升至12.0℃,说明钠与水反应无氧气生成,溶液温度升高使得溶解的氧气略微减少;(2)溶液变红,说明生成碱性物质;(3)导管末端产生的气泡,用燃着的火柴靠近,听到轻微的爆鸣声,说明产生的气体是氢气。

图8

实验评价:氧气传感器的应用,使溶液中含氧量的变化可视化、直观化。利用温度传感器改善传统实验中放热现象不易觉察的特点的同时,解决了学生是否有氧气生成的疑问,给学生提供了一个全新的视角,增强了实验的说服力,锻炼了学生利用科学手段分析和解决问题的能力。将研究钠和水的反应现象和产物检验一次性完成,让学生对实验现象全面的观察分析,教学效果好,安全性高,增强了实验的趣味性,给学生留下深刻的印象。

设计意图:化学实验不仅可以从定性角度进行探究,还可以从定量角度分析。定量实验能让实验过程可视化,学生能更直观地通过数据了解反应过程中的变化,对于学生定量分析及计算能力的提升具有非常重要的作用。通过数字化实验等直观教学手段,将化学原理具体化、形象化、直观化,使学生的已有认识及认识障碍得以外显,思维从而得到启发,完成了从感性认识到理性认识的跨跃。培养学生敢于质疑、严谨求实的科学态度,发展科学态度与社会责任的学科核心素养。

四、教学评价

1.立足情境,激发学习动机:学生学习了前一章的理论知识后,认为化学是一门以记忆为主的学科,学习起来比较枯燥,而元素化合物知识章节的学习,是化学基本理论的具体应用,使学生感受到理论知识有了用武之地,更愿意学好化学,用好化学。

2.设置问题,引发深度思考:问题来自情境,学生在学习过程中遇到问题,想要解决问题,就要开动脑筋深入思考,从而加深了对知识的理解与应用。

3.回归现实,落实核心素养:书本知识来源于生活,学习知识是为了更好地服务生活。通过钠的使用与保存等知识的学习,让学生端正科学的学习态度,培养学生的社会责任感。