国际经济与贸易专业课程体系改革研究

2023-08-10王新华郭富强

王新华 郭富强

摘要 随着社会对国际经济与贸易专业人才的要求越来越高,国际经济与贸易专业课程体系改革迫在眉睫。文章以武汉轻工大学为例,分析了目前国际经济与贸易专业课程体系存在的主要问题,并构建了新的国际经济与贸易专业课程体系,主要包括:培养模式应突出食品國际贸易特色;适当减少理论课课时,增加实践性课程及实践性环节课时;完善专业课程的教学方法。

关键词 培养模式;课程体系;国际经济与贸易

中图分类号:G642文献标识码:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2023.6.016

近年来我国改革开放的力度不断加大,越来越多的企业拥有了外贸经营权,我国对外贸易额增长较快,利用外资和对外投资也增长迅速。社会对国际经济与贸易人才的需求越来越大,为了适应开放经济的发展,为地方经济和行业经济服务,武汉轻工大学(以下简称“我校”)经过充分论证于2003年申请设置了国际经济与贸易专业。自2004年开始招生以来,目前已经有15届学生近1200名毕业生走上了工作岗位,多数成为国际经济与贸易领域的骨干,为社会创造了一定的经济效益和社会效益。根据这些年的培养经验和社会对毕业生的信息反馈,同时对比兄弟院校在本专业的培养经验,为了培养既满足社会对国际经济与贸易专业的人才需求,又符合实践性人才培养的发展要求,近两年我们对本专业的人才培养模式和课程体系进行了深入细致的研究,并有针对性地进行了改革。

1国际经济与贸易专业课程体系存在的问题

我校最早的国际经济与贸易专业培养方案制订于2004年,该方案只试行了一年,2005年我校对该方案做了较小的修改,修改后的方案适用于2005―2008级的学生。2009年结合时代的发展,对前方案又进行了较大的修改,适用于2009―2012级的学生。尽管培养方案进行了几次修改(2013版、2018版、2022版),但是仍然存在一些问题。

1.1专业培养模式没有特色,培养目标不明确

据教育部网站统计,我国开展国际贸易本科教育的学校高达760余所,开展国际贸易硕士教育的高校达到180余所,开展国际贸易博士教育的高校达到40余所。根据对外经济贸易大学冷柏军教授的研究,目前我国国际经济与贸易专业的培养模式大致可以分为五类:第一类是综合性大学培养模式,如厦门大学、武汉大学,其特点是厚基础、宽口径、重应用、综合素质高;第二类是外贸院校培养模式,如对外经济贸易大学、上海对外贸易学院,其特点是专业特色强、涉外能力、跨文化交流能力强、强化实践能力;第三类是工科院校培养模式,如华中科技大学、湖南大学,其特点是具有行业特色,强调数理方法;第四类是财经院校培养模式,如中南财经政法大学、上海财经大学,其特点是厚基础、宽口径、重应用、经管结合、商贸结合、内外贸结合;第五类是高职高专培养模式,如海淀走读大学(现北京城市学院),其特点是注重专业技能的培养[1]。

根据冷柏军教授的分类,我校国际经济与贸易专业应接近工科院校培养模式,但是我校的国际经济与贸易专业培养目标不明确,和很多高校的国际经济与贸易专业没有任何区别,这样也直接导致我校的毕业生在就业市场上没有竞争力。现在全国有不少高校都强调专业特色,强调差异化培养,比如:广东外语外贸大学的国际经济与贸易专业以全球贸易治理为发展方向,浙江大学的国际经济与贸易专业以数字贸易为发展方向,天津工业大学的国际经济与贸易专业以纺织贸易为发展方向,都取得了不错的效果,其毕业生也很受就业单位的欢迎[2]。

1.2课程设置偏重理论,实践性课程及环节偏少

我校属于公办普通本科院校,学生的基础比重点院校的学生稍差,但比民办本科院校、高职高专院校的学生要强不少。由于我校的国际经济与贸易专业的定位不准确,培养目标不明确,基本上定位在与重点院校竞争,鼓励学生考研深造,结果在课程设置中理论课偏多,而真正的实践性课程偏少。同时,因为实践性教师的缺乏以及实践性教学环节的复杂性,导致我校的实践性课程较少,实践性环节也很简单。比如:大三暑假应该安排国际贸易企业实训,但是因为实践基地较少,基本采用分散实习,而实际上很多学生根本就没有实习,即使是真正实习的学生,也较少从事与国际贸易相关的工作,这样直接导致实践性环节没有起到应有的作用,也成了国际贸易专业课程体系中的鸡肋。

1.3专业课程的教学方法较单一

目前,我校国际经济与贸易专业的大部分课程教学方法较单一,基本上都是“老师讲,学生听”的填鸭式教学方法,师生之间的互动较少,无法提高学生的学习兴趣。除此之外,还有不少课程如国际贸易实务、报关实务、国际结算等实践课程,理论学时偏多,实践学时偏少,导致教学内容不足和教学手段单一。此外,目前我校的双语教学课程也较少,仅在“外贸函电”“国际商务谈判”等课程采用双语教学,双语教学课程还需要进一步增加。

2国际经济与贸易专业课程体系的构建

2.1专业应突出食品国际贸易特色

要提升我校国际经济与贸易专业学生的综合素质和就业竞争力,必须把国贸专业办出特色来,体现差异化。武汉轻工大学前身是武汉食品工业学院,曾隶属于原国家粮食局。学校在农产品加工、粮油储检、食品营养等方面形成了较为鲜明的办学特色及在食品行业中的技术水平优势。为了充分利用我校的行业背景优势,同时也符合我校积极打造的“大食品、大营养、大健康”特色,我校在国贸专业的人才培养中,应突出行业特色,即以食品国际贸易为专业特色,在课程体系中适当增加食品国际贸易相关课程,例如:食品经济学、农业经济学、健康经济学、食品国际贸易、农产品国际贸易、粮食贸易学等。

2.2减少理论课课时,适当增加实践性课程及实践性教学环节

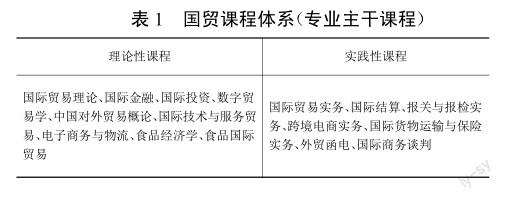

基于培养应用型人才的定位,国贸专业课程体系中应着重突出实用性,因此必须减少理论课课时,适当增加实践性课程以及实践性教学环节。根据企业调研及师生座谈意见,并结合我校实际情况,我们修改完善了专业主干课程的课程体系如表1。

同时,实践性教学环节也非常重要,国贸专业的培养目标是应用型人才,因此,除了设置实践性课程之外,还应该增加实践性环节的课时,同时要贯穿整个大学四年的教学过程。例如:可以设置一门“国际贸易综合实训”课程,这样不仅打破了各门专业课之间的限制,还提高了学生的国贸综合技能以及综合素质。该实训课程以进出口贸易业务流程为主线,使用任务驱动的教学方式,寻找国外客户并建立业务关系、进行交易磋商、国际商务谈判,同时还涉及海关业务、运输业务、保险业务、国际结算业务等进出口贸易业务操作等相关环节,较好地将理论教学与实践教学紧密结合起来。除此之外,实践性教学环节的形式丰富多彩,包括听各种讲座报告、进行社会调研并撰写调查报告、撰写科研学术论文、参与挑战杯比赛、创新创业大赛、市场调查比赛、国际贸易技能大赛等各类大赛、进行实验室模拟等等[3],具体实践性环节的安排见表2。通过贯穿四年的实践环节培养,可以大大提高学生的专业素养,还可以提高学生的学习能力、沟通能力、组织能力等综合能力。

2.3完善国际经济与贸易专业课程的教学方法

为了提升学生的学习兴趣,同时也为了提升学生的创新能力,学校需要变革国贸专业课程的教学方法。课程教学环节要着重把握好四个方面,包括教师课堂讲授、学生课堂参与、课后作业布置、考试评价[4]。在教师课堂讲授环节中应根据国际贸易时事对教学内容进行相应调整,引导学生关注时事热点,要有专业敏感性。学生课堂参与环节中,教师应组织好讨论,充分引导学生勇于发表不同观点并提供有力论据,这样才能够培养学生的口头表达能力、逻辑思维能力、语言组织能力等综合能力。在课后作业布置环节中,可以偏向于基本技能以及阅读、思考能力的培养,比如让学生阅读专业论文并撰写读书笔记,让学生进行时事案例剖析并撰写小论文。考试评价环节要注重评价机制合理,评分由多个环节构成,例如:出勤和平时表现占10%,期中考试占20%,案例分析占10%,小论文占10%,期末闭卷考试占50%。

同时,在教学方法中,应采用互动式、研究式等多种教学方法,充分调动学生自主学习的兴趣,培养学生的创新思维[5]。教师应适当增加互动环节,比如讨论时事案例、解读新闻、阅读国内权威期刊论文或者外文期刊论文、撰写科研论文等。变革课程成绩评价体系,降低期末考试成绩所占权重,加大对专业课程过程环节的管理,这样不仅可以大大提高学生的学习积极性,而且也培养了学生的综合素质,提高了其就业竞争力。

3结束语

武汉轻工大学的国际经济与贸易专业已经开办了18年,培养了近1200名毕业生,积累了不少经验,但也存在较多问题。学校应该结合时代的发展和社会对国贸人才的需求,及时修订专业课程体系,把理论教学和实践教学紧密结合起来,培养出更多符合社会需求的高级人才。这些经验可以为其他高校同类专业提供参考和借鉴。

基金项目:武汉轻工大学教学研究项目“新文科背景下经管类专业认证的实施策略研究”(XM2022015)。

参考文献

[1]冷柏军,周婷.我国外贸企业出口技能学习重视度的影响因素分析[J].国际贸易问题,2010(11):114-121.

[2]王佳丽.应用型本科高校国际经济与贸易专业课程体系改革研究[J].教育观察,2021,10(13):69-71.

[3]郑小为,杨亚柳.协同创新视角下地方应用型本科高校课程体系改革探究——以國际经济与贸易专业为例[J].豫章师范学院学报,2022,37(5):81-84.

[4]邢学杰.基于人才培养目标的新商科课程体系建设——以河南省国际经济与贸易专业课程体系建设实践为例[J].安阳工学院学报,2021,20(5):126-128.

[5]王唯薇,杨贵中,梅新想.新形势下国际经济与贸易专业的课程体系改革创新[J].高教学刊,2020(25):36-38+41.