小学生量感现状对度量教学的启示

——以“周长”和“面积”学情调研为例

2023-08-10江苏南京理工大学实验小学210014

江苏南京理工大学实验小学(210014) 邱 迪

一、周长和面积的量感现状学情调研

人天生具备对数量多少和距离远近的感知力,并有抽象和想象的特殊能力,这是形成量感的思维基础。那么,学生天生对周长和面积的感知力如何?在学习周长和面积之后,学生产生困惑的根源究竟是什么?如何让学生从度量的角度体会周长和面积在本质上的区别与联系?基于以上问题,笔者从度量思想的角度出发,为还未学习周长和面积的三年级学生安排了周长和面积的学习前测,为已经学习周长和面积的四年级学生安排了周长和面积的学习后测。期望通过不同学习进程的学情调研,了解学生的学习现状,以学定教,对周长和面积的度量教学做出有益探索。

1.调研形式与学情分析

本次学情调研采用“问卷答题+访谈”的形式,调研对象来自本市某所普通公办小学,在三年级和四年级各随机抽取两个班,参与调研人数为三年级97人,四年级90人。调研时间是2022年9月末,此时三年级学生还没有开始周长和面积的学习,而四年级学生对周长和面积的学习已经过了数月,存在一定程度的遗忘。

2.调研内容设计及理念

基于三、四年级学生在周长和面积学习进程上的不同,调查问卷分为A、B 两卷,A 卷是“周长和面积学习前测”,由三年级学生完成;B 卷是“周长和面积学习后测”,由四年级学生完成。

A 卷设置了2 个情境式的调研问题,从周长和面积的“直观感知”“识别理解”“度量表征”三个维度进行设计;B 卷也设置了2 个调研问题,从“概念辨析”“度量方法”两个维度比较周长和面积,让学生感知周长和面积的联系。

3.问卷设计与结果反馈

【A卷】周长和面积学习前测

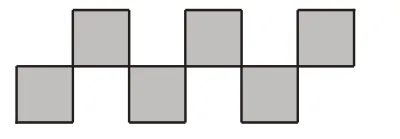

调研问题:(1)下面两幅图是分别用6 块相同的灰色小正方形设计的图形,两个图形一样大吗?在你认为正确的答案后面画“√”。

①

②

①号大( ) ②号大( ) 一样大( )

(2)下图是用篱笆围的两块种植田。

①围( )种植田用的篱笆更长。如果分别用一个数来表示围这两块种植田的篱笆有多长,你认为a种植田是( ),b种植田是( )。

②( )种植田更大,可以种更多的菜。如果分别用一个数来表示这两块种植田的大小,你认为a种植田是( ),b种植田是( )。

调研结果:

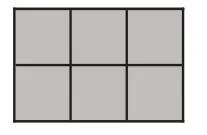

根据表1 可知,大部分三年级学生对面积的大小已经具备一定的感知。两个图形虽然形状不同,但教师可以引导学生使用图中的小正方形作为统一单位去度量,从而让学生发现两个图形所包含的单位面积的“量”是一样的,这有助于学生后续建立面积守恒观念。

表1 调研问题(1)的学生完成情况

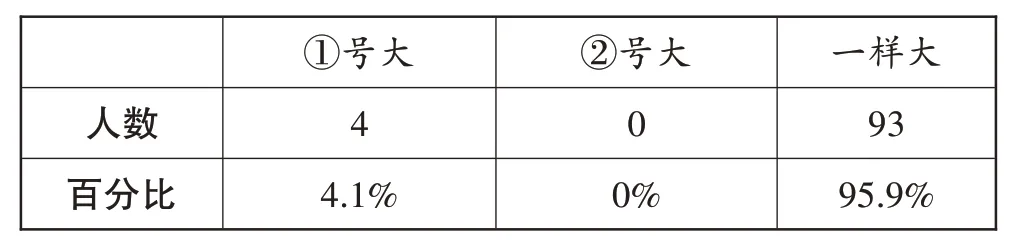

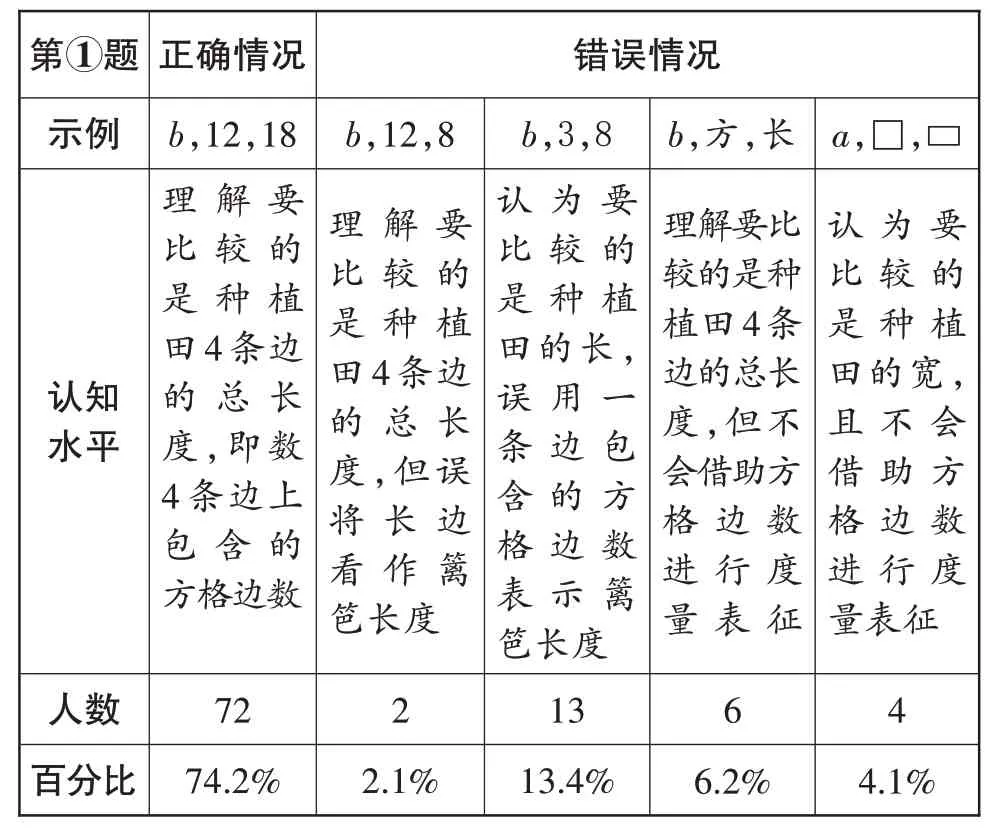

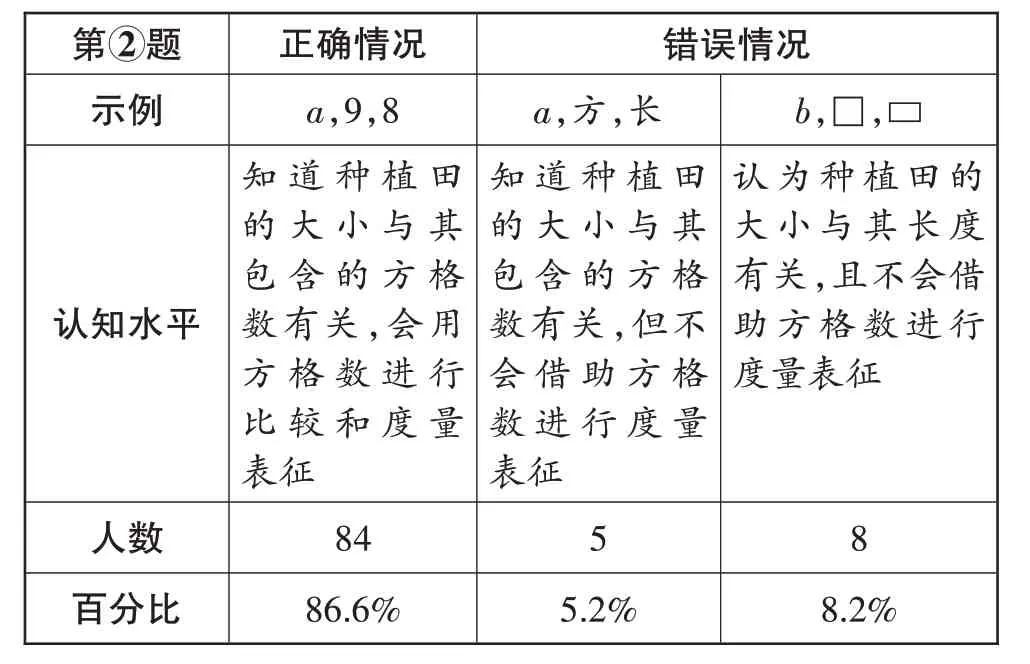

结合表2、表3可知,大部分三年级学生即使没有开始学习周长和面积,在具体的情境中也能识别它们,还能借助方格边数、方格数对它们进行度量及数据表征。这说明学生对周长和面积这样的几何量具备天生的直觉。其中,有74.2%的学生可以准确感知并能借助方格边数表示篱笆有多长,而有86.6%的学生可以准确感知并能借助方格数正确度量表征种植田有多大,这说明学生天生对面积的感知与理解要优于对周长的观察与理解。

表2 调研问题(2)中学生对周长的识别理解与度量表征情况

表3 调研问题(2)中学生对面积的识别理解与度量表征情况

【B卷】周长和面积学习后测

调研问题:(1)比较下面两个图形的面积和周长。

①面积:A○B。我是这样比的:_____。

②周长:A○B。我是这样比的:___。

(2)一张长8 cm、宽7 cm 的长方形纸,最多可以剪成多少张边长为2 cm 的正方形纸?(注:可以借助方格纸验证,1个小方格的边长为1 cm)

调查结果:

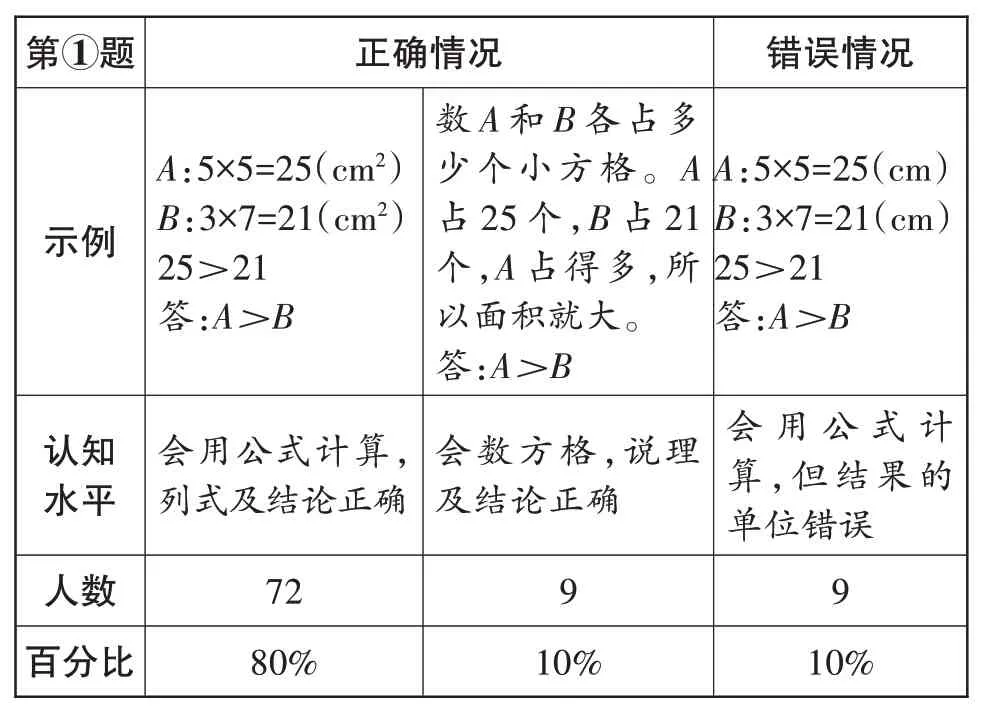

结合表4、表5 可知,在比较长方形、正方形的面积和周长时,学生的正确率高达80%~90%,在选择列式计算的学生中,没有人将周长和面积的公式用反或用错,错误主要出现在单位名称上。笔者通过访谈发现,有个别学生认为单位不重要,只需比较相应的数值即可,这是图形的认识和测量教学中对学生量感培养的忽视所致。

表4 调研问题(1)中学生对面积的概念辨析与度量方法情况

表5 调研问题(1)中学生对周长的概念辨析与度量方法情况

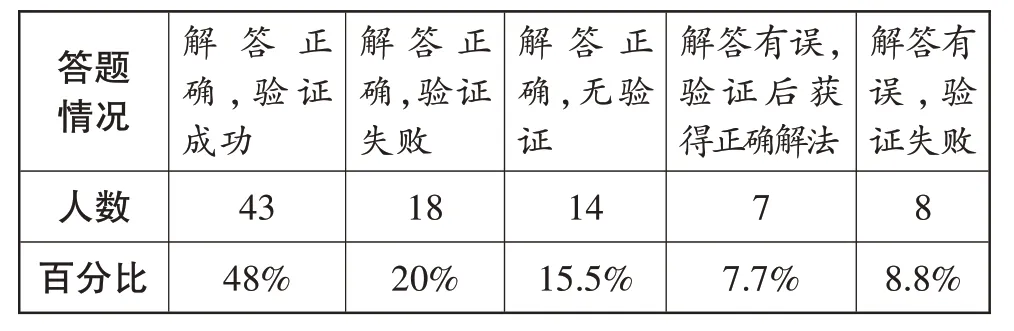

表6 反映了一道面积易错题的答题情况,数据显示,仅有48%的学生能够准确表达每一步列式的含义,并写出度量的实际步骤和结果。在“解答正确,验证失败”“解答正确,无验证”和“解答有误,验证后获得正确解法”的学生中,笔者各选一名进行访谈。

表6 调研问题(2)中学生从度量角度感知周长和面积联系情况

师:这道题你做对了,你的方法是什么?

生1(解答正确,验证失败):老师教过这种类型题目的解法,我是用同样的方法去解的。

师:但你的验证失败了,你知道原因吗?

生1:不是特别清楚。

师:这道题你做对了,但为什么没有使用方格纸验证呢?

生2(解答正确,无验证):我觉得已经做完了,我怕验证错了。

师:你是怎么发现第一种解法错了呢?

生3(解答有误,验证后获得正确解法):我一开始算的答案是14 张,接着在方格纸中画了画,发现最后一行的宽不足2厘米。

师:为什么换了第二种方法?

生3:第二种方法可以与方格纸上的图对应上,比较符合实际。

这道题的设计意图有两点:一是通过方格纸让面积的抽象度量回归到实际度量,让学生结合实际测量情况,理解每一步算式的实际含义,如此,学生不仅对数有感知,对量也有感知;二是通过用方格纸验证的方式找到周长度量和面积度量的相通性,感受度量从“一维到二维”的延伸。该题的易错点在于长8 厘米、宽7 厘米的长方形的面积为56 平方厘米,这个数据正好可以被4 整除,若没有“借助方格纸验证”这一步,学生的错误率会进一步上升。

二、周长和面积教学中存在的问题

周长和面积是“图形与几何”领域“图形的认识与测量”主题中的两个几何量概念。根据苏教版教材的编排,三年级上册学习“周长”,下册学习“面积”。学生从周长到面积的学习,是空间观念“由线及面”的延伸,也是空间思维由“一维到二维”的拓展。

1.量感概念建构混淆

每次空间认知形式上的飞跃,都容易造成学生对图形认识和测量上的混淆。学生先学习了周长,就会对后续面积的学习产生一些负迁移。比如,在初步认识面积概念时,要表示地图上一片湖面的大小,学生往往会错把湖的周长当作面积,在计算时也会以线代面,对线和面的感知混乱。

2.缺乏对度量单位的直观感知

度量单位是对周长和面积这样的物理属性赋值的度量标准(也叫“测量标准”)。比如,在认识面积单位平方厘米、平方分米、平方米时,对于1 平方厘米、1 平方分米、1 平方米的独立感知,学生较为清晰,但是这些单位之间的进率是一个学习的难点,有的教师为了“提高效率”,直接出示面积单位的进率关系,这样一来,就造成了学生只有对数的感知,而无对量的感知。学生在面临需要先进行单位转换,再进行面积大小的估测和比较的问题时,空间想象力就显得十分薄弱。究其原因,是学生对各类度量单位的实际感知模糊,以及没有在同类度量单位之间建立关联感知。

3.忽略对计算公式内涵的理解

刻画周长与面积的本质是度量。起初,学生在探究的过程中是用度量单位直接度量的,周长由长度单位累积而成,面积由面积单位累积而成。根据度量对象的几何特征形成不同的数学模型,再抽象提炼出度量单位的计算公式,学生就可以运用公式间接地度量图形的周长和面积了。然而,到了小学高年级,学生对周长和面积的认知往往仅剩下抽象的公式,这与教师在复习时只整理相关公式有一定的关系,这样的复习忽视了学习的过程,学生自然遗忘公式的内涵,于是造成运用时的混淆。

三、基于量感现状调研的度量教学启示

基于上述学情调研及结果反馈,笔者发现,在以往周长和面积的教学过程中,教师往往仅以量的计算技能为重心,而忽视了学生对度量单位本质的感悟。这会导致学生出现概念混淆、度量单位感知缺失、计算公式缺乏内涵理解等情况。

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》(以下简称“2022 版课标”)特别引入量感作为当代学生应具备的核心素养,并提出了相应的培养要求。这意味着量感是学生缺一不可的数学核心素养。量感是什么呢?它和度量有着怎样的关系?量感的培养要求又会给度量教学带来哪些新的启示与导向?

1.加强度量具身体验,为量感生长铺垫基石

2022 版课标指出:“量感主要是指对事物的可测属性及大小关系的直观感知。”认知心理学研究表明,学生要想逐渐发展与完善量的直观感知,就需要积累具身性实践经验。

因此,教学中要给予学生充分观察、操作、体验的机会,如教学“身体上的尺子”主题活动课时,让学生以自己“身体上的尺子”——一拃、一步、一庹为单位去估测周围物体的长、宽、高等参数。又如,在教学了“面积”后,让学生挑选一张自己喜欢的长方形照片,并为它制作一个精美的相框。在制作过程中,学生需要根据照片的周长制作相框的边框,根据照片的面积选择玻璃面的大小,还要感知因度量方法引起的测量误差,等等。学生只有全身心投入这些有意义的、多层次的具身度量体验活动时,他们才能亲自体验客观事物的属性特征,从而厘清量的概念,拥有量的直觉。由此学生的量感从“感性描述”逐渐跨越到“理性刻画”。

2.感悟度量本质思想,为量感刻画建立锚点

量感的经验性特征决定了学生只有对常见物体的可测属性与实际测量的真实结果有多次体验,获取直观经验,才可以逐步形成和发展自身量感。因而度量是量感形成的基础。

(1)回归度量的本质和意义,初步建立度量思维

由表4、表5 可知,调查问卷B 卷第(1)题的答题准确率明显高于同类型的练习,学生基本没有发生概念混淆、计算失误的情况。究其原因,是这道题在图形下面增添了方格纸,学生可以清晰地看到周长是由图形外围一周的方格线累积而得,面积是由图形内部包含的方格累积而得,感受到了量是度量单位的累积,因此周长、面积这两个抽象概念在学生眼里变得具象可感。借助方格纸,学生对周长和面积的度量本源会有更充分的理解:周长的加法结构是“逐边累积”,面积的乘法结构是“每排有几个单位面积,有几排”。这样,学生就不仅仅停留在“数的记忆”层面,还加持着“量的感悟”,对图形几何量的量感理解会更加丰厚。

(2)认识度量的对象属性,理解度量单位并形成实际大小观念

度量单位实际是度量的标准。学情调查中笔者发现,在比较面积或周长时,有的学生会把面积单位写成“cm”,有的学生只计算不写单位。学生认为“单位就是字母,算出来就能比较了,不写单位不影响比较”。由此可见,在一部分学生的心中,周长和面积仅仅是一个“数”,后面跟着的单位是个“麻烦”。事物的可测属性,如图形的周长和面积,都是几何量,教师需要强调“数字+度量单位”的科学表达,这样才能帮助学生形成度量单位的实际大小观念。

3.建立度量横纵联系,为量感发展优化结构

量感的发展旨在让学生养成用定量的方法认识和解决问题的习惯,从而形成抽象能力和应用意识。因此,在度量教学中,教师要引导学生用联系的眼光看待世界,厘清不同维度的量之间的区别与联系。

(1)注重同类度量单位的纵向联系

几乎所有度量单位的产生和发展都经历了漫长的由多元到统一、由粗略到精细的过程。因此,同种量的度量单位之间存在科学化、精细化的逻辑关联,有些常见的度量单位易于观察和感知,如1平方分米由100 个1 平方厘米构成;有些不常见的度量单位则难以感知,如千米和公顷。这就需要教师打通同种量的度量单位在大小关系或距离远近上的逻辑关联,寻找易于感知的参照度量标准,帮助学生从量的转换、分割、累积等方面展开推理和想象。

(2)聚焦异质度量单位的横向关联

小学阶段学习的不少单位量之间虽然属性不同,但却有着内在的关联。就如周长、面积和体积,如果没有一维空间的1 cm,就无法衍生二维空间的1 cm2和三维空间的1 cm³。

笔者尝试通过调查问卷B 卷的第(2)题,助力学生主动沟通一维度量与二维度量的联系。学生解答完成并借助方格纸验证时,就是让面积的抽象度量回归到实际度量。在结合实际测量情况,理解每一步算式的实际含义的基础上,学生不仅对数有感知,对量也有感知,于是顺利地在方格纸的验证中找到周长度量和面积度量的相通性,感受度量从“一维到二维”的延伸。学生在解决实际问题的过程中能够发现异质度量单位之间的内在关联,并在教师的指导下尝试用理性的量感去概括这种联系的本质,从而优化量感的发展。