基于“气血交互于脉”探讨穴位敷贴在糖尿病周围神经病变中的应用

2023-08-08危椠罡许碧香任新生陈水凤廖秀娥黄沐晗朱沥钰

危椠罡 许碧香 任新生 陈水凤 廖秀娥 黄沐晗 朱沥钰

糖尿病(diabetes mellitus,DM)可引起多种慢性并发症,在DM病程中,外周神经病变明显,称为糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy, DPN),为DM常见的微血管并发症。患者常以周围神经功能障碍相关的症状和(或)体征为主诉入院,通常表现为肢端疼痛、麻木及感觉异常。随着病程进展,会发生糖尿病足,严重影响日常生活[1-2]。本课题前期研究证明将当归补血方贴于DPN患者的三阴交及涌泉穴可改善肢体症状。气虚血瘀、气血失和会导致脏腑功能紊乱,从气血角度辨证防治疾病,可见明显疗效[3-4]。气的生成与运行依赖于血,气血交会化生之所在于脉,本文基于刘建勋等[5]团队提出的“气血交互于脉”理论,探讨穴位敷贴在气虚血瘀型DPN患者中的应用,比较穴位敷贴前后的变化,以期为改善DPN症状提供理论指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2020年11月—2022年4月就诊于福建中医药大学附属人民医院内分泌科的气虚血瘀型DPN患者126例。本研究经医院伦理委员会批准(伦理审查批号2020-038-02;2020-061-02)。

1.2 纳入标准

(1)2型糖尿病患者。(2)DPN证型[1]辨证为气虚血瘀型。(3)符合DPN西医诊断标准[6]。(4)DPN严重程度为轻中度。(5)患者充分了解研究方案,并签署入组知情同意书。

1.3 排除标准

(1)糖尿病急性并发症者。(2)其余神经病变者:如干燥综合征神经病变、慢性炎性脱髓鞘性多神经病等。(3)合并严重心、肝、肾、造血系统等疾病者。(4)意识不清或表达障碍或精神异常者。(5)足部皮肤或贴敷的穴位皮肤有破损者。(6)对贴敷材料过敏者。(7)联合针刺、艾灸、耳穴贴压等中医治疗手段者。

1.4 病例剔除标准、脱落标准及终止标准

(1)剔除误纳入者。(2)脱落标准为干预过程中未完成整个试验的1/2或以上的病例。(3)终止标准为穴位贴敷期间发生不良反应、特殊事件及并发症者。

1.5 方法

纳入符合标准的DPN患者126例,予以常规治疗,包括:(1)应用降糖药物进行血糖控制。(2)口服甲钴胺以行神经修复。同时,基于气血交互于脉的理论对患者进行当归补血方穴位贴敷,干预4周并观察。(1)操作标准:操作者根据《护理人员中医技术使用手册》[7]中对患者实施穴位贴敷。(2)用物准备:①当归补血方,由医院统一制作,将黄芪、当归以3∶1的比例用粉碎过滤后,密封备用;②贴敷药物:将当归补血方粉末5 g加冰片0.1 g,加入蜂蜜适量调成膏状;③贴敷胶贴:选择医院提供的透气胶贴(产品备案号:苏连械备20160029,尺寸为:6.5 cm×6.5 cm),药物置于胶贴中央,直径为2.2 cm,厚度为2~3 mm。(3)穴位选取:操作者选取DPN患者双侧三阴交及涌泉穴,并做好标记。(4)具体操作:贴敷前,将贴敷药物放入胶贴中,使用生理盐水棉球擦拭穴位,贴敷于三阴交及涌泉穴,1次/d,时间为2~6 h。

1.6 观察指标及评价标准

1.6.1 血液流变学指标

干预前后各检测一次。要求研究对象按要求禁食8 h、禁水2 h以上,用肝素抗凝管采血5 mL,2 h内完成检测。使用SA7000型全自动血液流变学测定仪(北京赛科希德科技股份有限公司),检测4种不同切变率下的全血黏度、血浆黏度及血沉、红细胞聚集指数等。

1.6.2 多伦多临床神经病变评分(Toronto Clinical neuropathy score,TCSS)[8]

该评分常用于DPN筛查及对其严重程度的评价,主要从以下3个方面进行评分:(1)神经症状。(2)神经反射。(3)感觉功能检查。神经症状方面是评估患者肢体是否存在DPN相关症状,如疼痛、麻木、无力、踩棉花感等症状,总分为6分,有计1分,无计0分。神经反射方面是评估患者双侧膝跳反射、踝反射,总分为8分,全部消失计2分,迟钝计1分,正常或无计0分。感觉功能检查则是评估患者是否存有浅感觉、深感觉及复合感觉的异常,总分为5分,减弱记1分,正常或无计0分。TCSS评分总分19分,严重程度分为4级,0~5分者判断患者未患有DPN,6~8分的患者有轻度DPN,9~11分的患者有中度 DPN,12~19分的患者则有重度DPN。经过培训的研究者在干预前后各测评一次。

1.7 统计学方法

采用SPSS 27.0统计学软件对计数和计量数据统计及分析,对计量资料进行正态性检验,若符合正态分布的计量资料选择() 表示,并采用配对t检验进行数据分析;若不符合正态分布则选择中位数及四分位数[M(P25,P75)]表示,选择两相关样本检验进行数据分析;计数资料用n(%)表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者一般情况比较

纳入符合标准的126例患者进行干预,6例患者未完成干预方案而退出,共120例患者完成本研究,男性77例,女性43例,平均年龄(66.67±9.38)岁,TG(1.79±0.77)mmol/L,HbA1c(8.59±1.57)%,空腹血糖(8.89±1.63)mmol/L。

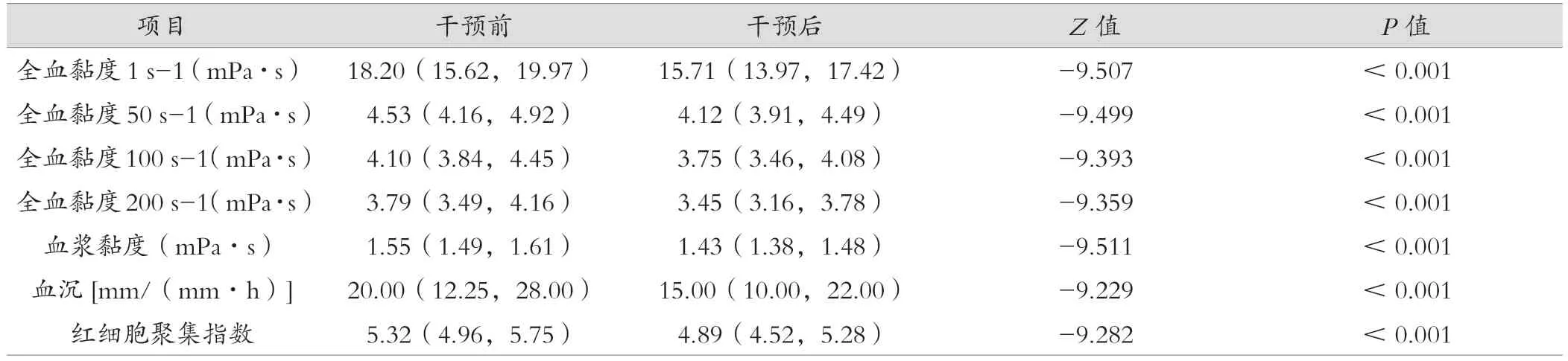

2.2 患者干预前后血液流变学指标比较

血液流变学指标主要包括全血黏度、血浆黏度及红细胞聚集指数,穴位敷贴后患者的各项血液流变学指标与穴位敷贴前比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 120例患者干预前后血液流变学指标比较[M(P25,P75)]

2.3 患者干预前后TCSS评分比较

穴位敷贴前后患者的TCSS各项症状积分及总分与穴位敷贴前比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 120例患者干预前后TCSS评分比较[分,M(P25,P75)]

3 讨论

3.1 气血交互于脉理论概述

《素问》一书中就有载关于中医学气血论治的内容:“疏其血气,令其调达而致和平…血气不和,百病乃变化而生”。由此可知,古代医家根据气血平衡,总结诸多的治则治法,形成较为完善的气血理论。张景岳在《景岳全书》里指出:“盖气有不调之处,即病本所在之处也”。唐宗海在《血证论》中记载“夫载气者,血也;而运血者,气也”。王清任在《医林改错》中提出气血理论,认为“治病之要诀,在明白气血”。“气为血之帅,血为气之母”为气血理论的核心。朱棣在《普济方·血荣气卫论》中说:“盖气者血之帅也,气行则血行,气止则血止,气温则血滑,气寒则血凝”,概括了气血的生理和病理。刘建勋团队[5]提出“脉”在气血交互过程中充当桥梁的作用,脉为气血之中介,气血行于脉。气为帅,脉为血斧,主裹血行血,其所以能藏血行血皆以气为本,即气血交互于脉。”

古书中记载:“壅遏营气,令无所避,是谓脉”,“脉乃气血之体,气血乃脉之用也”,脉为“奇恒之腑”之一。脉循行于全身,贯通脏腑及全身经络。血循行脉中,输布全身,无时不通;气运行于人体中,推动脉行周身。气滞则易致血瘀,气机不通,气机郁结,水液代谢失常,易于化生痰浊、瘀血,易于阻滞血脉[9]。DPN患者病因大多为气虚血瘀,病机为血阻于脉则气虚,气虚于脉则血瘀,气血交互于脉,三者互为因果。“脉”与心肺相连,中空有腔,其“藏精气而不泻”,伴随心脏搏动而舒缩运动,推动气血至全身。因此,中医学之“脉”与现代医学的“血管”的生理功能基本一致,是气血交互的中介,主要表现为血流动力学、内皮细胞生成等生理功能[10]。

3.2 基于“气血交互于脉”的穴位贴敷有助于缓解气虚血瘀型DPN患者的症状

中医认为,DM患者病程长,多虚多瘀,虚则血流运行不畅致瘀,瘀则不利新血生,两者相互影响,导致不通则痛,不荣则痛[11]。基于气血交互于脉理论,本研究探讨敷贴对气虚血瘀型DPN患者中的应用效果。

3.2.1 对患者血液流变学指标的影响

血液流变学指标包括不同切变率下的全血黏度、血浆黏度、血沉及红细胞聚集指数等。高糖状态下红细胞处于高渗状态,高渗状态下的红细胞稳定性不足,导致红细胞过度聚集,使得血液进一步黏稠。由于红细胞流动性降低,黏度升高,导致血液循环速度变缓,造成四肢末端供氧不足。王国强[12]比较正常人、2型糖尿病无下肢血管病变者及发生下肢血管病变者的血液流变学变化,结果发现血液流变学变化是检查糖尿病是否并发下肢血管病变的基础。有研究证明DPN患者明显存在血管内皮功能障碍,影响相应器官的血流供应[13]。DPN患者大多病程较长,正气日渐亏虚,阴虚以致制约能力减弱,内生虚热,耗伤津液,使血液黏稠;燥热亦可伤津,致血液黏稠,故而瘀血内生,最终形成气虚血瘀证,同时血管结构异常带来“脉”的功能下降,进而导致血液流变学指标异常。本研究结果显示,穴位敷贴4周后患者的血液流变学指标与穴位敷贴前比较,差异有统计学意义(P<0.05),说明基于“气血交互于脉”的穴位贴敷能有效改善患者的血液流变学指标。DPN患者的血瘀通常表现为血液的高凝状态,“脉为血府”,若“脉”受到损伤,则“血”也受到负面影响,易在“脉”中形成瘀血。瘀血堵塞于“脉”,“血”则无法循行于全身,加重DPN症状。通过穴位贴敷可改善经络气血的运行,调节脏腑的生理功能和病理状态,从而达到纠正脏腑阴阳失衡的作用。有研究表明,进行穴位贴敷时,当药物贴敷于相关穴位时,药力渗透穴位后,可使该穴位皮肤微微发红,毛细血管扩张,有利于药物成分发挥药理作用[14]。再者,本研究敷贴药物为当归补血方,方中黄芪、当归以3∶1的比例制作而成,当归益于补血行血,黄芪与当归配伍能气血同调,气足血行,降低血液凝固状态,促进血液循环,从而改善血液流变学指标和血管内皮功能[15]。有研究应用黄芪-当归治疗气虚血瘀型2型糖尿病患者,发现其可减轻患者的大血管病变程度[16],这也进一步支撑说明了本研究结果。

3.2.2 对患者肢体症状的影响

DPN患者常以感觉丧失或异常,足部皮肤麻、痛,全身畏寒、易乏力等症状入院[2]。在长期高血糖的基础上,由于糖基化产物、代谢异常等因素影响,从而血管内皮细胞受损,管腔狭窄等,造成血管微循环受阻,最终导致周围神经缺血坏死。本研究结果也显示,穴位敷贴4周后患者的TCSS各项症状积分及总分与穴位敷贴前比较,差异有统计学意义。祖国医学认为若气血运化功能失常,不能输布至全身,四肢百骸失于温润濡养,则可能出现麻、痛等症状。瘀血阻于“脉”,可见肢体末端疼痛;DPN病程较久,消耗肾精,导致肾阴虚,肝血不足,故见肢体疲乏及无力。三阴交为足太阴脾经、足少阴肾经和足厥阴肝经之交会,刺激三阴交有助于脾健运、活血化瘀,还可疏通上下肢经脉气血[17]。有研究认为三阴交与疼痛息息相关,通过刺激该穴位,可激活相关神经中枢,从而降低疼痛程度[18]。涌泉穴为肾经穴位,肾气可温煦周身,通过刺激涌泉穴可将肾气输送至全身,滋养四肢,促进双下肢气血循环,可强筋通络。两穴配伍应用,促进气血濡养全身,进而缓解气虚血瘀型DPN患者肢体疼痛、麻木的症状。还有研究显示黄芪-当归可降低白细胞黏附性以及降低黏附分子表达[19],促进血液流动,缓解四肢疼痛。本研究通过黄芪当归贴敷于涌泉、三阴交,发挥补气补血的作用,推动气血运行,气血濡养四肢,改善DPN患者肢体痿软无力、麻木、疼痛等症状。

综上所述,基于“气血交互于脉”的穴位贴敷能有效改善患者的血液流变学指标,缓解患者的肢体症状。本研究为自身前后对照研究,研究设计尚有不足,今后将设计更严谨的研究方案,并将“气血交互于脉”用于糖尿病足、缺血性脑卒中、痛经等方面,进一步探讨“气血交互于脉”理论在临床的应用,同时本研究也为穴位贴敷临床应用的行业标准制定提供参考。