创设生活情境,提升地理素养

——生活情境类原创优秀试题展示(二)

2023-08-08鲁传响巢湖市第二中学

【鲁传响 巢湖市第二中学】

【胡峰博 武汉市第十二中学】

【门海龙 山东省威海市乳山市教学研究中心】

【任明冈 安徽省濉溪中学】

【郭卫军 河北衡水中学】

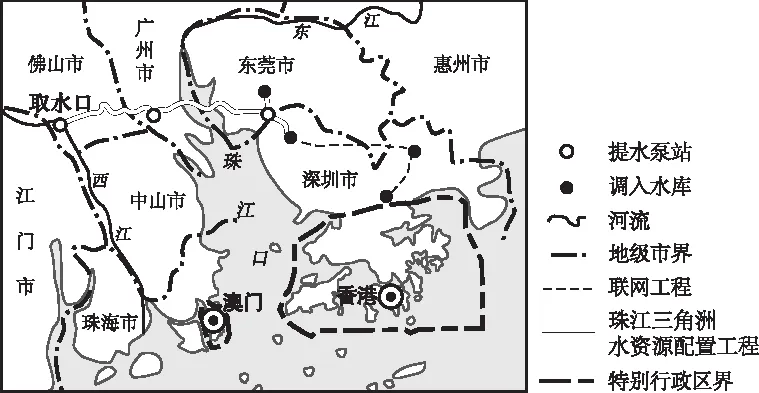

【原创试题1】珠江三角洲水资源配置工程采用深埋盾构方式穿越该核心城市群,解决深圳、东莞、广州南沙等地缺水问题,提高城市的供水安全性和应急保障能力,为粤港澳大湾区发展提供战略支撑。据此回答1,2题。

图1

1.该工程采用深埋盾构施工方式的最主要目的是

( )

A.降低建设成本

B.保证输水安全

C.节约地面及浅层地下空间

D.利于海空交通

2.该工程对珠江三角洲地区的影响是

( )

A.降低水资源使用成本

B.改善大湾区生态环境

C.不易引起城市内涝

D.解决水质型缺水问题

【答案】1.C 2.B

【解题思路】第1题,考查深埋盾构施工方式的主要目的。工程建设时若利用地上明渠调水,肯定节省成本,但考虑到要最大限度保护大湾区生态环境,为未来大湾区发展预留出大量宝贵地表和浅层地下空间,方便今后市政、电力、电信、煤气等管网以及地铁建设,工程全线采用地下深埋盾构施工与深埋管道输水方式,穿过整个粤港澳大湾区的核心地段。故答案选C选项。

第2题,考查水资源调配区域产生的影响。该工程将面临多项世界级的难度挑战,建设成本大,水资源使用成本增加,A选项错误;通过西江、东江水源互补、丰枯调剂,退还东江流域及沿线城市被挤占的生态用水,可以进一步增加东江的生态流量,缓解或降低东江水资源开发利用强度,改善大湾区生态环境,B选项正确;城市内涝与城市排水系统和城市建设规划有关,与调水工程无关,C选项错误;珠三角地区水资源季节分布不均,且与生产力布局不匹配,有资源性缺水和水质型缺水双重问题,解决水质型缺水需要防治和治理水污染,D选项错误。故答案选B选项。

【鲁传响 巢湖市第二中学】

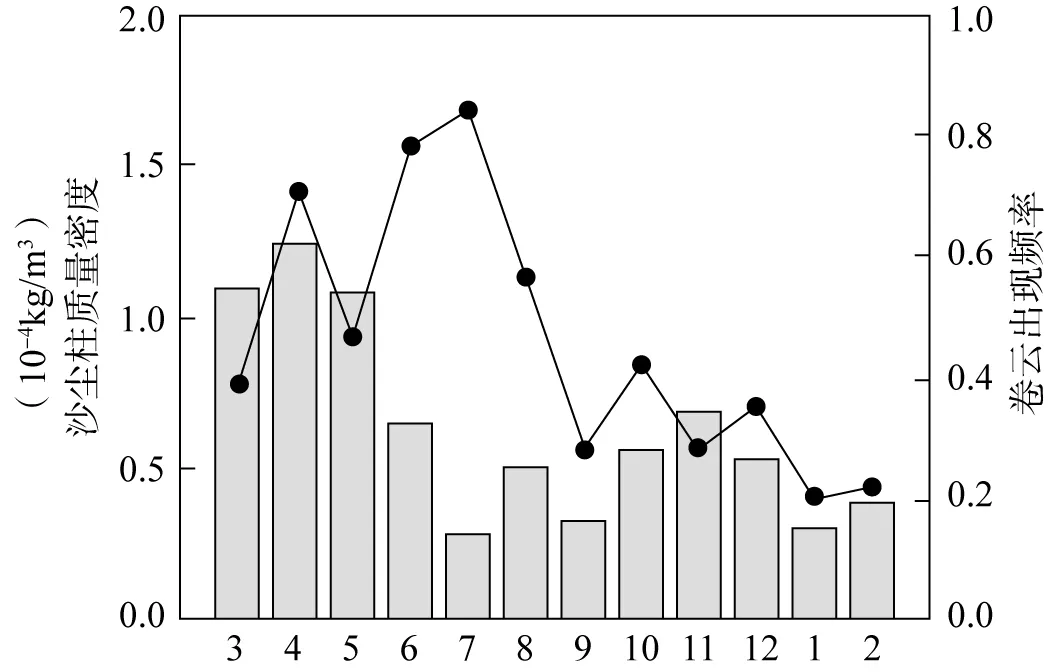

【原创试题2】卷云位于对流层上层,主要由对流活动或中尺度的大气系统抬升形成。图2为武汉地区各月沙尘柱质量密度(柱状)和武汉地区各月卷云出现频率(折线) 。据此回答3,4题。

图2

a.1985—2000年

3.关于图2描述和分析正确的是

( )

A.武汉春季沙尘天气严重

B.4月受锋面雨带影响大

C.夏半年卷云出现频率呈下降趋势

D.沙尘含量是卷云形成的重要因素

4.关于夏季卷云形成条件说法正确的是

( )

A.与对流运动关系不大

B.与沙尘含量关系不大

C.与温度条件关系不大

D.与水分条件关系不大

【答案】3.D 4.B

【命题意图】天气是高中自然地理十分重要的组成部分,近年来试题中关于云的考查增多,且难度较大,因此有必要加强该类试题的研究和训练。云的相关试题能较好地将生活情境与学术情境相结合,这类试题既新颖,又不脱离学生生活实际,能深入浅出地考查学生的地理学科核心素养。

【解题思路】第3题,从图中可看出,春季沙尘柱质量密度最大,该现象与此时的风力、风向和西北方的干燥度、地表解冻有关系,但武汉位于秦岭—淮河一线以南,距沙源地较远且受山脉阻挡,沙尘天气较轻,A选项错误;4月锋面雨带还未到长江中下游地区,B选项错误;3—9月卷云出现频率并没有一直呈下降趋势,C选项错误;除夏季外,卷云出现频率与沙尘柱质量密度总体呈正相关,因此沙尘含量是卷云形成的重要因素,D选项正确。

第4题,从图中可看出,夏季卷云出现频率最高。材料中可看出卷云与对流活动关系密切,夏季地表气温高,对流活动较显著,利于卷云形成,故A,C选项错误;云形成的重要条件是水汽,夏季水汽较为充足,有利于卷云形成,D选项错误;从上一题解析中可知,夏季的卷云形成与沙尘含量关系不大,B选项正确。

【胡峰博 武汉市第十二中学】

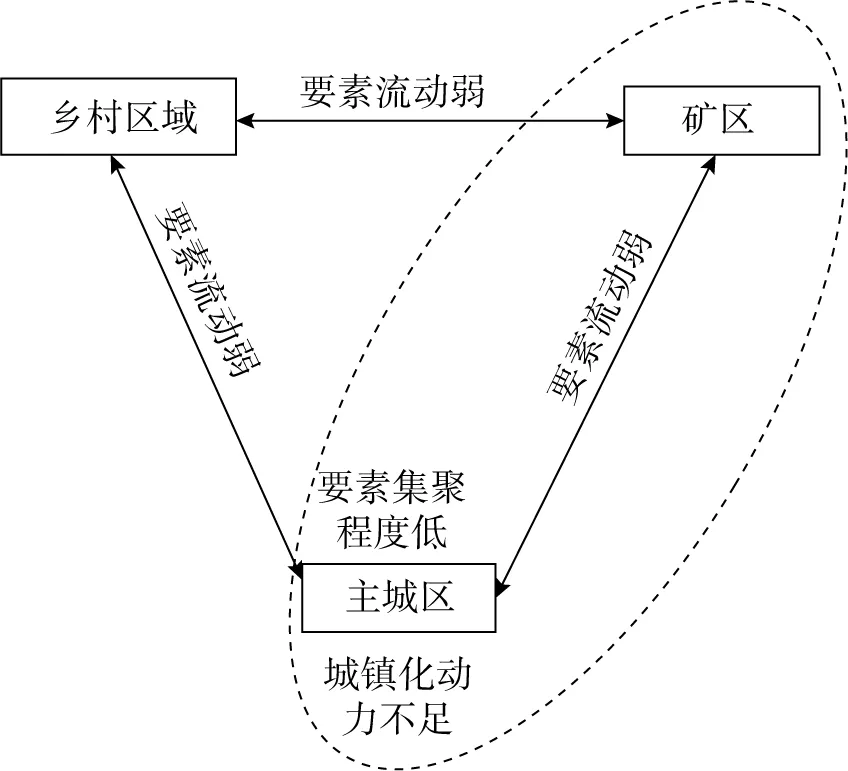

【原创试题3】淮北市位于安徽省北部,是因煤炭工业发展起来的资源型城市。2009年,淮北市被列入全国44个资源枯竭型城市名单,同时也被安徽省定为城乡一体化改革试点城市。淮北市在城镇化和工业化的发展过程中,其城乡空间结构演变大致经历了三个阶段:1985—2000年为“城·矿·乡”分离的低速发展阶段、2000—2010年为主城区单中心集聚发展阶段、2010年至今为“城·矿·乡”融合的圈层扩散发展阶段。据此完成5,6题。

5.1985—2000年,淮北市主城区发展速度慢的主要原因是

( )

A.主城区产业结构多元

B.乡村工业化水平高

C.煤炭产业迅速衰落

D.矿区对生产要素分流

6.未来,促进淮北市城乡一体化协调发展的根本动力是

( )

A.社会发展政策变迁

B.城乡人口空间流动

C.城乡产业结构演变

D.城乡交通网络完善

【答案】5.D 6.C

【解题思路】第5题,据材料可知,1985—2000年间,淮北市主城区、矿区、乡村空间上分离,三者之间生产要素流动性差。其原因是此时淮北市以煤炭产业为主,产业结构单一,从而形成了诸多以矿井为中心、空间上相对独立的矿区,矿区的发展在一定程度上吸引了劳动力、资金等生产要素,弱化了主城区的集聚效应,故D选项正确。此时主城区发展水平低,发展速度缓慢,其产业结构单一,故A选项错误。乡村以传统农业为主,工业化水平低,故B选项错误。煤炭产业仍是淮北市主导产业,故C选项错误。

第6题,区域城镇化的根本动力是生产力水平的提高,通常表现在产业发展或产业结构优化(早期工业化,后期是第三产业的发展)方面,故未来淮北市城乡一体化协调发展的根本动力是城乡产业结构演变,故C选项正确。社会发展政策变迁、城乡人口空间流动、城乡交通网络完善对城乡一体化发展都具有一定的推动作用,但不是根本原因,故A,B,D选项错误。

【门海龙 山东省威海市乳山市教学研究中心】

【原创试题4】黄河三角洲是我国东部沿海后备土地资源最丰富、海—陆相互作用最活跃的地区之一。有我国暖温带最完整、最广阔、最年轻的湿地生态系统和丰富的生物资源,随着三角洲地区的快速发展,入海水沙持续减少、湿地面积严重萎缩、生物入侵等问题日益凸显。据此完成7~9题。

7.制约黄河三角洲土地资源开发利用的首要原因是

( )

A.人类活动 B.环境污染

C.淡水短缺 D.湿地萎缩

8.开发利用黄河三角洲的土地资源首先要

( )

A.保护三角洲生态的生产力

B.提高三角洲水资源利用率

C.减少黄土高原的水土流失

D.治理三角洲环境污染问题

9.开发利用黄河三角洲土地资源就是实施

( )

A.产业产品深加工

B.海洋环境保护

C.产业创新升级

D.产业规模生产

【答案】7.C 8.A 9.C

【命题意图】本题组以黄河三角洲的土地资源利用为载体,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,考查人地协调观和综合思维的核心素养。

【解题思路】第7题,黄河三角洲地处华北平原,淡水资源贫乏、淡水资源空间、时间分布不均,随着入海淡水资源的减少,以及人类不合理地开发利用,又受海—陆相互作用的影响,导致土壤盐碱化严重、水体污染严重、淡水资源短缺成为制约黄河三角洲土地资源开发利用的首要原因,C选项正确;而人类活动影响造成环境污染加剧、湿地生态破坏等问题是限制土地资源开发的必要条件,A,B,D选项错误。

第8题,由于黄河三角洲受人类活动影响严重、环境污染加剧、生物资源等问题突出,因此要更好地开发利用黄河三角洲的土地资源,首先要实施生态保护,故A选项正确。

第9题,随着三角洲地区的快速发展,入海水沙持续减少、湿地面积严重萎缩、生物入侵等问题日益凸显 ,为了更好地开发利用黄河三角洲的土地资源,要在传统产业发展的基础上结合黄河三角洲面临的问题,实施产业结构转型升级,构建创新精准产业,实现黄河三角洲的绿色可持续发展。

【任明冈 安徽省濉溪中学】

【原创试题5】阅读图文材料,完成下列要求。(22分)

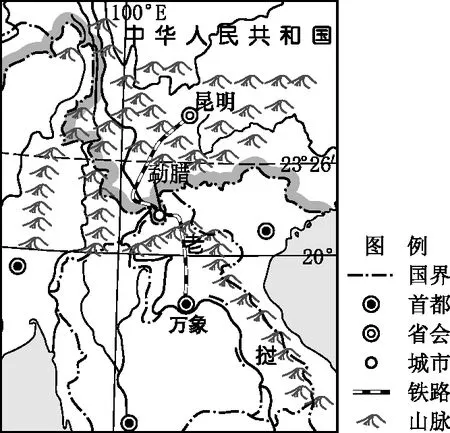

甘蔗喜温、喜光,生长期至少7个月,根状茎粗壮发达,秆高3~6米。甘蔗富含糖分、水分,具有很高的营养价值,是制造蔗糖的原料,亦可提炼乙醇作为能源替代品。甘蔗味甘、涩,性平,无毒。主治下气和中,助脾气,利大肠,消痰止渴等,具有较高的药用价值。勐腊县地处云南西双版纳傣族自治州,地势东北部高,西南部和南部低。该地位于无量山南部宽谷盆地,地势平坦开阔。橡胶产业原来是该县主导产业,20世纪80年代,随着甘蔗价格的提高,勐腊制糖工业起步。20世纪90年代后期,制糖产业逐渐由广东等东部沿海地区向云南、广西等西部地区转移,勐腊县开始兴建制糖厂。随着制糖工业的发展,勐腊甘蔗种植和制糖产业逐渐成为主导产业。2021年中老铁路开通,中国在勐腊县设置了客货火车站,使其在中国—中南半岛经济走廊中的枢纽地位进一步提升。图4示意勐腊县的位置。

图4

(1)分析勐腊县适合甘蔗生长的有利自然条件。(6分)

(2)分析勐腊县甘蔗产业迅速发展成为主导产业的原因。(8分)

(3)中老铁路的开通给勐腊制糖产业发展带来新机遇,简述其原因并为该地制糖产业的可持续发展提出建议。(8分)

【答案】(1)地处低纬地区,又有北部山地阻挡冬季风,夏季高温,冬季温和,全年热量丰富;(2分)热带季风气候,降雨丰富,光照充足;(2分)南部盆地地势平坦开阔,土壤肥沃。(2分)

(2)勐腊县甘蔗种植的自然条件优越,甘蔗产量大、品质高,原料丰富;甘蔗具有很高的营养价值、经济价值和药用价值,市场需求量大;勐腊县经济落后,土地充足且地价较低,对东部地区投资吸引力较大;政府产业结构调整,对制糖工业加大扶持力度;交通运输的发展,扩大了市场范围。(每点2分,任答4点得8分)

(3)原因:中老铁路的通车带动了沿线地区工业化和城镇化发展;便于利用中老铁路向老挝人口稠密的首都地区运送蔗糖;借助中老铁路及其他铁路通过泰国出海,进一步开拓国内和国际市场;制糖产业的发展,带动了劳动力就业。(每点2分,任答2点得4分)

建议:对甘蔗进行深加工,延长产业链,增加就业;开发生产营养制品,提高附加值;拓展甘蔗利用广度,发展甘蔗制药、甘蔗提取乙醇等产业,提高经济效益,增加能源供应。(每点2分,任答2点得4分)

【命题意图】本题以勐腊县制糖业发展为背景,考查农业区位因素、工业区位因素、产业转移、交通线路布局对区域发展的影响,考查获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力,考查综合思维、区域认知、人地协调观的核心素养。

【解题思路】(1)由材料可知,甘蔗的生活习性是喜温、喜光,结合图示信息,勐腊县位于低纬度地区,东北部有山脉阻挡冬季风,热量条件好;该地属于热带季风气候,雨旱两季分明,雨季降水丰富,旱季光照充足;该地位于无量山南端宽广盆地,地势平坦,土层深厚、肥沃,为甘蔗的生长提供了优越的自然条件。

(2)由材料可知,勐腊自然条件优越,适宜大规模种植甘蔗,原料丰富;甘蔗具有很高的营养价值、药用价值和经济价值,市场需求量大;该地经济欠发达,土地充足且价格低,生产成本低,会吸引我国东部地区企业投资;我国东部沿海地区自然地理环境优越,城镇化快速发展,土地、劳动力等成本上升,经济效益低,需要产业结构调整和升级,而橡胶产业是勐腊县的主导产业,为减轻对橡胶产业的依赖,促进经济结构多元化,政府调整产业结构,会给予政策支持,会吸引东部制糖业投资;交通运输业的发展,扩大了蔗糖的市场范围。

(3)中老铁路的通车,能够带动沿线地区进行商品流动和经贸往来,促进沿线交流与合作、工业化和城镇化发展,吸引人口迁入,沿线市场扩大;中老铁路直通万象,便于利用中老铁路向老挝人口稠密的首都地区运送蔗糖,消费市场广阔;借助中老铁路及其他铁路通过泰国出海,进行出口,进一步开拓市场;制糖业的发展也带动了就业等,具有明显的经济效益和广泛的社会效益。因此制糖产业的可持续发展策略可从经济效益和社会效益等方面入手。

【郭卫军 河北衡水中学】