明清德化窑瓷艺创新设计例证

2023-08-07李传文

李传文

概说

德化窑位于福建省中南部的德化县境内,古属泉州所辖。德化制瓷业历史悠久,最早可追溯至新石器时代(有原始陶片、陶文等残片出土)。洎乎唐、宋、元三代,德化瓷业初具规模。唐代德化窑与越窑在青瓷的装饰、造型、功能等设计间相互借鉴、相互影响,已形成青瓷、白瓷及青白瓷等创新品种。明代以降,德化窑“乳白釉”(又称“猪油白”“象牙白”)瓷等品种在西方赢得“中国白”之美誉,通过泉州、宁波等港口远销欧亚非各国。日益兴盛的瓷器贸易大大促进了明清德化窑瓷业的创新发展。“世界白瓷看中国,中国白瓷看德化”洵非虚语。

中外两个消费市场的开拓和推进,极大促进了明清时期德化窑瓷艺设计风格创新,展现出德化窑工不断进取、追求卓越的“闽工精神”。德化瓷工善于借鉴和仿制,但更善于灵活运用“异工互效”[1]手法推进创新设计, 这在明清德化窑瓷艺设计发展中具有重要意义。德化瓷工们从先秦及唐以降大量的瓷器、漆器、青铜器等不同品类中广泛汲取优点长处,逐渐形成自身创新特色。譬如,作为大宗用具的陈设供器在造型、功能上多借鉴先秦祭祀用青铜礼器和法器之结构、造型等设计要点,由此形成自身形制轻巧而纹饰简洁之新风。还有通过广纳唐宋瓷器装饰优点进而形成自身简洁舒朗的装饰特色等。

明清时期,德化瓷艺设计以文雅、清秀为特色,其消费对象亦多以特定阶层——文士、宫廷等上流知识阶层为中心,充分迎合其特殊审美趣好与品味。这在炉、杯、爵等各类陈设观赏性的瓷器个案设计中表现显著,使之成为这种特殊消费及趣尚引领下的一种设计创新。明清之际,此风影响到国外瓷器的设计和消费活动,各国王室争相收集中国德化、景德镇等窑名瓷,德化窑瓷艺设计风格亦成为其追慕和仿制的对象。如17 至18 世纪的德国麦森窑(Meissen)便深受明中后期(嘉靖、隆庆至万历年间)德化瓷塑大师何朝宗(1504-1582,字何潮)的影响,(图1)并融入日本风格,创造出符合欧洲人审美趣味的典雅的彩绘瓷画工艺品,令各国皇室贵胄趋之若鹜。时至今日,西方学界又掀起研究明清德化瓷窑的热潮。[2]

图1 德国麦森窑瓷塑作品

1.炉器创新设计:“雅化”设计美学观之展现

自古以来,香炉造型典雅,纹饰简洁,与生活日用或文士雅聚氛围相宜,成为上流统治阶层权利和地位的象征。文人雅集既成风尚,而以炉、鼎、鬲等为代表的古玩清赏必不可少。譬如,近代金石学家叶昌炽(1849-1917)形容其时上海文人顾从礼的研山斋“又新得枭鼎(香炉)奇古,目所未见。炙内府龙涎香,恍然如在世外”云云。[3]明代中后期,社会经济持续发展,伴随着社会财富的积累,有钱市民阶层不断壮大。此时,受唐宋影响,文人宴集、品鉴及收藏之风日渐盛行,与官宦中逐渐兴起的高档奢侈工艺品买卖之风并行不悖。如明武宗正德年间(1506-1521),攀比附丽与文人崇古鉴瓷之风甚烈。[4]

这种趋向对于德化窑的影响即在于瓷艺设计顺应时变,以仿古推动创新设计。明代德化窑及时适应上流知识阶层的多方面消费需求,逐渐确立炉器设计的“素雅化”及“典雅化”的美学趣味,以此迎合风雅时风。此时,德化窑开始广泛借鉴和融汇历代炉式的造型、纹饰等设计之长,确定目标用户市场。于是,商周青铜器、宋代瓷器及明前中朝器物(如宣德炉及宣德、成化朝瓷器)等皆为德化瓷工借鉴以创新的重要来源。

以先秦青铜器的式样与纹饰为参照继而形成白釉瓷炉的“雅化”设计,这是德化窑瓷工成功创新的最重要成果。德化瓷工敏锐地捕捉到明后期在文人间广泛流行的“先秦趣味”——“物有雕镂, 亦皆商、周、秦、汉之式。”[5]自明末起,德化窑瓷工们以商周青铜鼎、鬲、簋、尊等造型设计为主要参考,大量创烧出与此相类而又具自身特色的白釉瓷炉:鼎式、鬲式、簋式(尤多)等瓷炉。这些器物设计广泛综合了先秦同类青铜器设计的典型特点,并使之“素雅化”“典雅化”,以充分展现这两个阶层的特殊消费趣尚和心理需求。因此,“兽面铺首盆、双耳三足圆鼎、三扁足圆鼎、弦纹三组樽、双耳三足炉及觚”等同源器型亦陆续烧造。[6]这些炉器设计已充分融入明代新貌,符合明代社会审美观,摆脱了先秦同类器的祭礼性和神秘性。其造型设计规整盈巧,纹饰设计则以简洁为尚,由此形成了创新性设计风格。

英国陶瓷学者唐·纳利在其《中国白:德化白瓷论文集》一书中,收录有一件德化窑制高足簋式瓷炉(图2)。[7]此炉折沿、鼓腹、高足,口沿下堆贴一圈花纹。此设计与首都博物馆所藏的一件商代青铜兽面纹双耳簋(图3)较相似,并与英国考古学家杰西卡·罗森(Jessica Rawson)所藏一件西周早期的青铜兽面纹簋设计(图4)甚似。[8]三者设计的共同点是高足、兽耳、龙首,且纹饰区域无异,但纹饰设计形态已有新创。商周青铜簋之口沿下多装饰以带状环柱角兽面纹(类饕餮纹)和云雷纹(如以上两器),而德化窑瓷工为迎合时代新趣味,将此过时的神秘性装饰一变为简化轻盈的圆形花瓣纹,使之“雅化”,展现出一种融仿制与趣尚于一体的创新设计美学特色。

图2 明代德化窑白釉高足簋式炉

图3 商代青铜兽面纹双耳簋

图4 西周早期青铜兽面纹簋

明清时期,德化窑白釉香炉造型设计还借鉴宋代(尤北宋)各御作瓷窑工艺。特别是各种簋式耳炉(如夔耳、象耳、狮首耳、直耳、绳耳等)设计多受益于北宋的哥窑、汝窑、定窑等瓷炉造型,当然亦有更为简化的无耳簋式炉造型设计,并改变传统施釉工艺。如在炉器中有的满釉,有的则不施釉而露胎,以突出德化白色釉的简洁无纹特性。此外,德化窑工又从宣德、景泰、成化及嘉靖各代御作金银铜器(如宣德炉)、珐琅器(如景泰蓝,即铜胎掐丝珐琅器)和瓷器(如景德镇烧造的各类御用单色釉瓷)等设计中广受启发,从而形成自身再创造特色。德化瓷工甚至从民间金银器工艺家如万历时云间(今上海松江)人胡文明那里借鉴优点,综合其造型、选材、工序、色彩、结构与功能等设计要素而加以创新,使沉重的铜炉造型转化为轻盈简洁的瓷质艺术效果,甚合文人雅趣。

德化窑工立足借鉴仿制,同时依据炉器特性和时代审美新变而加以造型设计创新,最终形成简洁化和雅化特征。这在海外收藏的一件明代绳耳香炉(图5)[9]、广东省博物馆收藏的明代绳耳香炉[10]及一件制作于十八世纪(约清初乾隆时期)的德化窑绳耳三足香炉(图6,出现于北京华辰拍卖有限公司2013 年春季拍卖会上)等数件炉器设计上均有突出的表现。其中,清初绳耳三足香炉的造型设计明显受到宣德炉宫廷制式的影响。该炉唇口、束颈、鼓圆腹;平底下承三足,两侧立别致的双绳纹耳,上配黑檀圆盖。釉色白润似玉,通体光素无饰,底识“宣德”二字款。若将以上三器与明代“嵌金丝回文年款铜炉”(首都博物馆藏)[11]及明代“掐丝珐琅葡萄纹绳耳炉”(图7,故宫博物院藏)[12]二器加以比较,我们可从整体与细节两方面发现德化瓷工的工艺新创造:

图5 明代德化窑白釉绳耳香炉

图6 清初德化窑绳耳三足香炉

图7 掐丝珐琅葡萄纹绳耳(明中期)炉

其一,德化瓷工去繁就简和凝练工致,结合白瓷炉特性,摒弃繁缛装饰,归纳和概括出一种端正典雅的炉器造型,集中于造型、结构和功能的简化设计。这反映出一种整体设计的观念。其二,在炉盖、纽等细节处保留传统制器优点,同时恰当融入明清文人审美观,这折射出德化瓷工精于细节的创造精神。如德化窑绳耳三足香炉器上配以“黑檀圆盖”即与明“掐丝珐琅葡萄纹绳耳炉”上饰“紫檀木盖”颇似,明显保留了后者檀木材性的高贵和典雅气质。但后者以繁缛的白玉镂雕“荷花鸳鸯纽”装饰炉盖,而德化瓷工通过融合、简化处理,代之以平顶无纽饰的圆盖,并将檀木的色泽由“紫”易“黑”,增加了整个炉器的沉稳庄重感。这一细节设计恰好迎合了当时宫廷贵族对“典雅化”趣味的追慕。

为增加“雅化”特色,德化瓷工还尝试综合明清御作珐琅瓷艺及景德镇窑制各类单色釉(白釉、红釉、蓝釉、黄釉等)、斗彩等瓷艺之长,从而使德化白釉瓷炉在造型、结构、釉色设计和材质运用上均突出一种醒目、简化和洁净的艺术效果。这种借鉴和创新尚可在德化窑制“白釉双立耳香炉”(约清康熙初)[13]与明嘉靖景德镇窑制“斗彩八卦纹三足香炉”[14](图8,北京小西天清康熙年黑舍里氏墓中出土)之间的设计比较中进一步看出。

图8 明嘉靖景德镇窑斗彩八卦纹三足炉

2.典雅别致的杯器创新设计

明清之际(17—18 世纪),德化窑各种白釉杯及碗等小件器设计与制作十分繁兴,其形制广泛借鉴吸收历代同类或相近器型,特别是从明代御作杯、碗造型及纹饰设计中汲取灵感。通过这种“异工互效”手法再加创新设计,从而创造出充满地方特色和时代审美好尚的小件白釉瓷具。

2.1 轻盈雅致的梅花杯设计

在德化瓷杯的仿制工艺实践中,梅花杯可谓佼佼者。此造型设计在今德化的祖龙宫、屈斗宫、后窑、内坂、岭兜、窑垅山等诸多明代窑口遗址中均有实物发现,尤以祖龙宫窑发现最多。德化窑瓷杯的主要设计有梅花杯(分椭圆形、圆口、瓜棱形、八棱形)、花口杯、乳足杯、龙凤纹爵形杯、公道杯、犀角形杯(分平底龙虎杯、梅鹿杯、尖底山岩杯),还有荷叶形高足碗式等造型。这些瓷杯多在器身贴塑动植物纹饰。如龙虎杯身贴塑龙、虎纹;梅鹿杯贴塑鹤、鹿、梅花纹等。但其设计的总体特征是舒朗的纹饰、简洁的造型和晶莹的釉质相得益彰。

明末以降,贴塑梅花杯是南方地区上流社会中的流行清玩。此杯身之正面多堆贴遒劲的梅枝及盛开的梅花纹样,此纹饰广纳唐宋元明各代瓷器梅花及其他花卉纹装饰特征,综合各代印花、刻花和堆塑等工艺之所长,从而形成一种清丽纯净的德化瓷装饰新风。另外,杯底周边以梅干或山形笔架为托,设计巧妙,颇有创意。清初,江西景德镇官窑与民窑亦多烧造此器,但德化窑所制梅花杯撇口,口下敛而腹近斜直,加之通体施象牙白釉,釉色润莹可人,已形成自身独特风格。

据考古分析,明以前,德化窑并未生产过如此造型精巧而多样的梅花杯,即便在全国其他地方窑口中也属罕见。不过,早在元初,在德化本地的屈斗宫窑中,瓷工们已开始设计制作出一定量的高足杯,其杯身便有梅花印纹。元初屈斗宫窑出土瓷杯有高足、矮足、平底、圆形及七棱、八棱等多种造型雅致的设计,杯身除梅花纹装饰外尚有浮雕莲花瓣等纹点缀。[15]前代丰富的工艺实践为明清之际梅花杯设计的完善和创新奠定了坚实的工艺技术基础。在元代莲瓣纹高足杯设计的基础上,梅花纹瓷杯终于脱颖而出,成为德化窑工艺设计上的一大突破。

2011 年7 月至10 月,首都博物馆与《收藏家》杂志联合举办“物得其宜—黄花梨文化展”。在展览中,我们发现有一件明代“黄花梨镂雕梅花纹盏”(图9)与同代德化窑所制的梅花杯(图10)几无二致。从二者比较中可看出德化瓷工专注造型创新的典型特点。尽管材质不同,梅花纹饰工艺亦不同(一为浮雕,一为堆塑),但二者在喇叭形侈口与杯底笔架托这些杯体造型设计中的重要部位几近一致。二者可视为异工互效运用的成功典范。与此相似,我们亦可看出明廷流行的青花压手杯(图11,永乐朝)、鸡缸杯(成化朝)等与德化瓷杯设计之间的内在关联性。压手杯、鸡缸杯等属在景德镇烧制的御用器,这表明明清时福建与江西两地的官窑民窑之间有着一定的工艺交流。

图9 明代黄花梨镂雕梅花纹盏

图10 明代德化窑梅花杯

图11 明永乐青花压手杯

2.2 高贵别致的合卺杯设计

明清德化窑工在白釉瓷杯设计中还有一种十分独特的造型设计,这就是“合卺杯”。合卺杯用材高贵,造型奇特,制作复杂。此杯由两个杯体组成,是古代婚礼上新郎和新娘喝交杯酒时常用的一种手杯,其间蕴含着深厚的民俗内涵。

万历前后的学者胡应麟曾描写当时市场上所流行合卺杯的造型设计:

形制奇特,以两杯对峙,中通一道使酒相过;两杯之间承以威凤,凤立于蹲兽之上。[16]

在唐·纳利《中国白:福建德化瓷》一书中,亦收录一件由明代德化瓷工设计制作的合卺杯(图12)。该杯选材讲究,以造型取胜,借鉴前代铜质和玉质,以此作为创新设计之源。整个杯体由两个子杯组成,由中间一只踩在兽头上的鸟儿相连。唐·纳利称之为“连体筒形瓶”。纳利还考证其制作年代约为1775 年到1825 年间(约乾隆至道光年间)。[17]事实上,造型多样的合卺杯在明代中后期已较为流行。在2008 年秋首都博物馆举办的“中国记忆——五千年文明展”上,展出一件故宫博物院收藏的明代“青玉鹰熊合卺杯”(图13)。[18]此杯由青玉质的槽状双筒相连,口沿阴刻以回纹, 腹部饰谷尾纹,下部饰以秦汉时流行的云纹。另有一对雄鹰及熊夹于双筒间,处于上部的雄鹰将双翅分贴于两侧杯壁上,其双爪抓住下方熊之耳。“鹰”及“熊”亦寓“英雄”之意。从上述合卺杯设计的比较中可见德化瓷工独特的工艺创新。

图12 明代德化窑合卺杯

图13 故宫博物院藏明代“青玉鹰熊合卺杯”

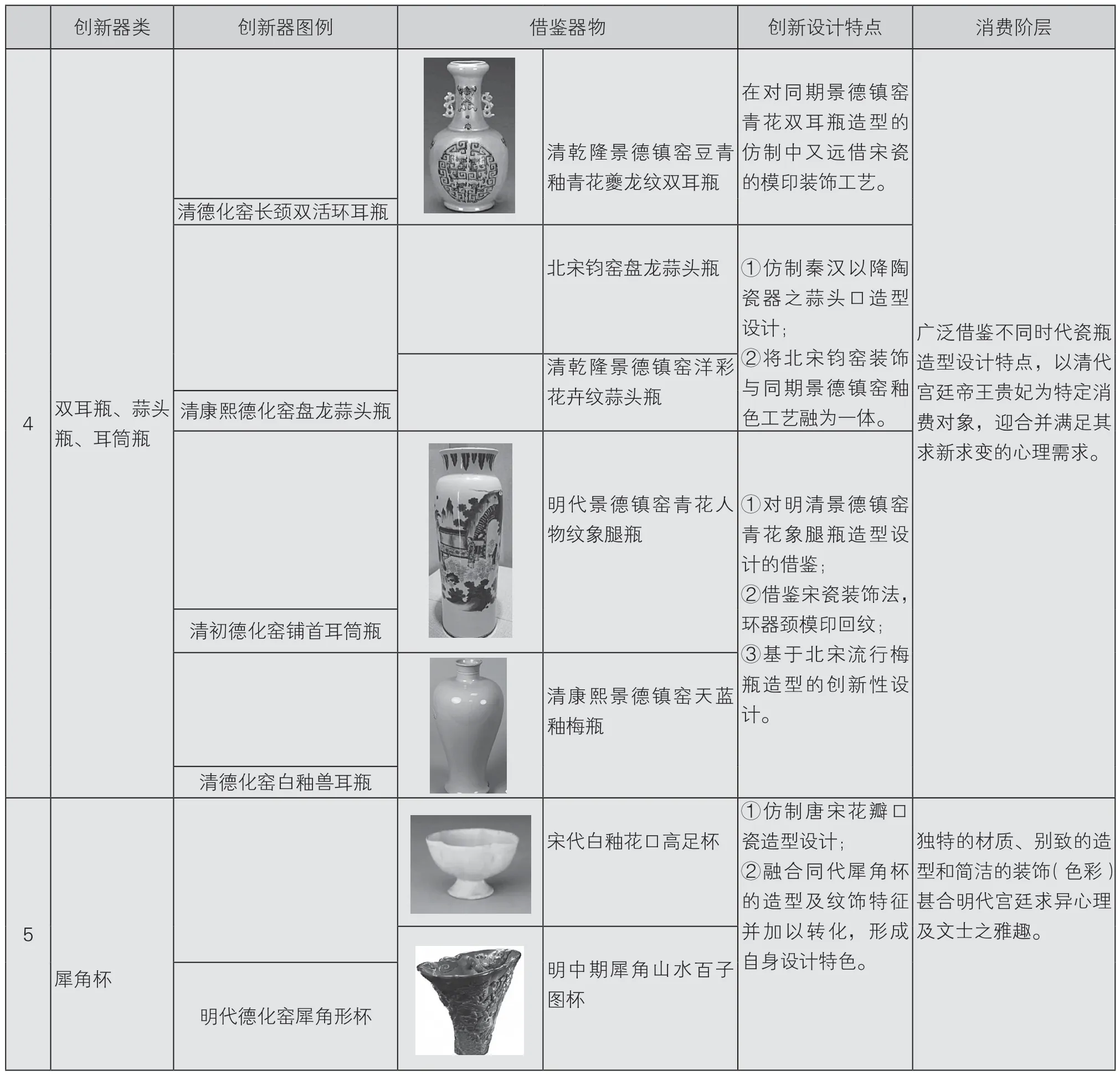

表1 明清德化窑典型小件器借鉴与创新设计比较

我们从1986 年出土的竹木雕“双联漆杯”(湖北荆门十里铺战国楚墓)及华丽无比的“青铜合卺杯”(河北满城西汉中山靖王刘胜之妻窦绾墓,图14)可看出古代早期合卺杯设计原貌,这些造型实际上均为明清德化瓷工提供了丰富的历史借鉴。但他们仿古而不泥古,合卺杯设计简洁雅致,摒弃繁缛的装饰,而重点突出白釉光洁而富有典雅趣味的白釉瓷质美。

图14 西汉青铜合卺杯

3.雅玩清赏:室内陈设小件器创新设计

觚是商周时期以青铜为材质的流行酒器,亦是奴隶主社会生活中的主要祭祀礼器。早在两宋时期,官窑等御用瓷工场即以商周礼器为范本而大量烧造包括觚形器在内的各类陶瓷质礼器,如杭州萧山老虎洞南宋官窑遗址即是。

随着时代的发展,觚的社会功能亦一直发生着变化。逮至明清,服务于宫廷、官吏与雅士阶层的建筑园林设计大兴,室内设计与陈设之风随之而起。同时,明代插花艺术和崇古清赏亦成一时之尚。在时代风习推动下,用于家庭室内陈设的修长的花觚器日益流行。在2002 年福建省博物院“古代外销瓷”陈列中有一件明代德化窑工设计的白釉花觚(图15),若将此器与另一件元代瓷觚(图16)及宋代御作工艺复古运动中的觚形器相比照,德化窑所设计的觚之腹、颈与底部连为一体,器型设计简洁,突出整体性,摒弃明廷御作觚珐琅器中流行的繁复的花卉纹之风(图17),甚至连元代腹部与底座的等距扉棱那种较为单一的装饰亦省去。显然,这与前述炉、杯等器设计保持了高度统一的简洁素雅的特性,尤其与文士消费群体的审美时尚一致。

图15 明代德化窑花觚

图16 元代瓷觚

图17 明掐丝珐琅花卉纹出戟花觚

表2 明清德化窑典型小件器借鉴与创新设计比较

与此同时,爵作为先秦另一种重要青铜礼器亦成为德化瓷工的重要参考。东汉许慎在《说文·鬯部》中称:“爵,礼器也;象爵之形,中有鬯酒。”这表明,先秦爵器还是盛放供祭祀所用鬯酒(一种香酒)之重要礼器。商代晚期安阳殷墟妇好墓出土的爵之铭文中亦有“用献用酌”之载。德化瓷工仿照商周青铜爵的造型并创造出地方特色鲜明的“白瓷爵杯”设计。小巧的白瓷爵杯在装饰设计上结合宋元瓷器设计中常用的装饰手法——印花、贴花,最符合文士含蓄典雅的审美旨趣,成为其室内陈设清赏之必备。这样,通过材质、造型与装饰创新,一洗先秦青铜器沉闷压抑的设计流弊,而创造出一种轻盈小巧而别致的白釉爵杯造型,成为德化窑工创新设计的又一典范。这在两件明清德化窑白瓷爵杯设计上(图18、19)表现显著。

图18 明代德化窑爵瓷杯

图19 清代德化白瓷爵杯

除觚、爵等礼器设计外,明清之际,德化窑瓷工还设计创造出各类白釉瓷瓶。这些瓶类小件器广泛借鉴历代青铜器、瓷器、竹木器、金银器等设计经验和程式,并融入同代景德镇窑等瓷器设计之长,成功地设计出长颈双活环耳瓶、铺首耳筒瓶、盘龙蒜头瓶和竹梅诗文兽耳方瓶等多种新样式。此外,德化窑还将元以降瓷器设计中流行的荷叶式造型融入其瓷洗、吸管杯等创新设计之中,成为一种符合明清文士及宫廷上流阶层审美和消费观的新创造。

综上所述,在小件器的创新设计中,德化瓷工以满足文士等上流社会的清赏雅玩为重点,突出工艺之“艺”,在保持部分器物的实用性功能之外更注重展现其“艺术美”。为此,德化窑工积极运用“异工互效”手法,从福建省内外的犀角器、竹雕、寿山石雕及玉器等著名工艺中汲取经验和方法,展现出精于借鉴和勇于创新的传统优秀的“闽工精神”。

结语

明清时期,东南地区经济不断发展。与此同时,德化窑工抓住机遇,他们敏于市场,善于借鉴,勤于独创。通过与不同地域、不同工艺间开展多方面的交流,充分运用异工互效的手法加以创新,逐渐形成其自身地域性特色,展现出可贵的“闽工精神”。在17 至18 世纪由宫廷贵族和文人士夫所主导的上流社会消费市场上,德化瓷艺投其所好,以各类典型的创新性设计在当时国内外两个消费市场上均赢得一席之地。

工艺创新建立在不断交流和借鉴学习的基础之上。明清德化瓷工立足于此,通过跨地域、跨工艺的广泛交流以拓宽自身创新视野和方法。从其历史影响上看,这种工艺创新亦为近现代德化瓷艺乃至福建工艺的整体复兴奠定了坚实的工艺技术基础。

明代张岱在《陶庵梦忆》 中生动地记述了明中后期多种手工艺成熟繁兴的景象,其中云:

吴中绝技:陆子冈之治玉,鲍天成之治犀,周柱(翥)之治嵌镶,赵良璧之治梳,朱碧山之治金银,马勋、荷叶李之治扇,张寄修之治琴,范昆白之治三弦子,俱可上下百年保无敌手。但其良工苦心,亦技艺之能事。至其厚薄深浅,浓淡疏密,适与后世赏鉴家之心力、目力针芥相投,是岂工匠之所能办乎?盖技也而进乎道矣。[19]

这正是明清德化瓷工创新的历史条件和时代机遇,换言之,明清德化瓷艺的设计创新具有丰厚的文化和艺术底蕴,将创新与趣尚、消费融为一体,其间内含审美趣味的历史变迁。明清德化窑瓷的历史地位和积极意义不容忽视。