基于速度的力量训练对最大力量及爆发力影响的研究进展

2023-08-07薛夏利雷正方张晓刚

曾 静,,薛夏利,王 杨,刘 青,雷正方,张晓刚

力量素质是人体肌肉工作时克服阻力的能力[1],更是运动员从事竞技体育,获取优异运动成绩的重要前提和保障。力量素质对人体运动中的其他素质以及提升运动员运动表现方面具有非常基础且重要的作用。在基于重量进行抗阻训练时,教练员们大多是根据运动员完成1 次动作所能承受的最大重量(1 Repetition Maximum,1 RM)这一指标以及这一指标的百分比来设计运动员的训练负荷。这种方法需要测试运动员的1 RM 值,再根据具体的训练任务和目标,设计不同的训练负荷来进行具体力量方案的干预。但力量训练过程涉及多方面的影响因素,例如:运动员承受的力量负荷会根据骨骼肌的代谢能力、激素水平以及其神经肌肉系统的动员程度的不同而不同[2],这些因素会在一定程度上影响运动员的1 RM 值。因此在训练实践中,教练员们很难精确估计运动员的1 RM 值,这也使得力量训练的效果难以达到最佳化。

当前,一种基于速度的力量训练(Velocity-Based Training,VBT)被学者提出并运用于运动训练实践中。VBT 最初由Gonzalez-Badillo 于2010 年提出,它是根据运动员在承受重量负荷时,通过监测其动作速度、重复次数、1 RM 百分比以及运动员疲劳的相关关系来精准地控制和设计力量负荷的训练方法[3-5]。这种方法是以运动员的动作速度为参考,并非重量,而运动员完成动作的速度与负荷强度之间始终呈现一种负相关关系,这种负相关的关系是不变的,因此以“完成动作的速度”作为标准进行监控,更加合理。国内学者陈松等尝试以“速度-力量”之间的关系建立一种力量训练的方法,并证实了其有效性[5-7];随后国外在使用VBT 进行力量训练时,依托科学设备仪器,在适应运动员每天状态的波动以及对力量负荷设计的精确性上,相较于传统的力量训练方法更有优势。

关于VBT 对不同力量素质干预的效果方面,学者们虽然进行了相关的随机对照试验(Randomized Controlled Trial,RCT),但目前在相关主题下尚未进行过定量评价,因此本研究应用Meta 分析,定量评价VBT 对运动员最大力量以及爆发力的干预效果,以期对我国力量训练的研究与实践带来一定的参考和启发。

1 研究资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)研究类型:RCT;(2)研究对象:年龄、种族、国籍、性别不限;(3)干预措施:试验组接受VBT 干预方案;对照组只接受传统力量训练方案;(4)结局指标:研究结果主要观察以肌肉随意收缩克服阻力所表现的最高力值以及张力开始增加后最快克服阻力的速度[8]作为指标。排除标准:(1)综述类、评论类的研究或非中、英文文献;(2)研究中只有试验组,无对照组,或对照组是空白对照的文献;(3)以摘要形式发表的文献、无法获取全文的研究或研究数据不完整且联系作者未果的文献。

1.2 信息来源与文献检索策略

由本文的第二作者和第三作者通过计算机检索 CNKI、Web of science、WanFang Data、Google scholar、Sport Discus、PubMed 及EBSCO 数据库,搜集关于VBT 对最大力量及爆发力干预效果的相关研究。检索时限从建库至2021 年12 月。此外,对检索文献的参考文献进行追溯,以补充获取相关文献。检索采取主题词和自由词相结合的方式,英文主题词为“Velocity-Based Training”“Velocity Training”“Resistance training/exercise”“Strength training/exercise”“Explosive Power”等;中文检索词为:“基于速度的力量训练”“快速力量”“爆发力”“抗阻训练”“功率”等。

1.3 研究选择与资料提取

由2 名研究人员按照文献的纳入和排除标准单独对文献进行检索、初筛、确认和纳入。当遇到不同意见时,再与本文的第一作者共同讨论并解决。文献初筛时,主要是通过阅读题目,排除与研究主题明显不相关的研究;然后通过进一步阅读摘要和全文的方式,以明确文章是否为RCT 以及数据是否完整等。当出现无法获取完整数据或信息时,通过联系作者得到进一步的确认。同时,对(1)文献的“第一作者”“发表时间”“干预方式”“效用”等数据进行提取;(2)提取偏倚风险评价的关键要素;(3)提取结局指标及数据。

1.4 纳入研究的偏倚风险评价

由2 名研究者独立评价纳入研究的偏倚风险,通过Cochrane 手册5.1.0 偏倚风险评估工具进行评价[9]。

1.5 效应量计算及异质性分析

Meta 分析的效应量合并有“随机效应模型”和“固定效应模型”两种方式。研究采用Review Manager 5.4 版软件对纳入的文献进行数据分析,计量资料采用均数±标准差分析效应量,置信区间为:95%CI。

异质性分析检验是对影响效应量的各种潜在的组内、组间差异以及各种异质情况进行检验,通常检验方法是采用I2或Q 检验进行。本研究采用I2统计量进行检验。当I2<50%,P≥0.1 时,认为各项研究间不存在明显的异质性,此时采用固定效应模型(fixed-effects model)进行效应量的计算与合并;若I2>50%,P <0.1 时,则认为异质性较高,此时将进一步进行异质性来源分析,一般采用亚组分析或敏感性分析,并对文献进行逐一剔除来观察异质性大小,并采用随机效果模型来进行效应量的合并[10]。Cohen[11]对效应量大小进行评价的标准来看,0.2 为小效应量;0.5 为中效应量;0.8 为大效应量。

2 结果

2.1 纳入文献的一般情况

通过国内、外数据库检索到相关的文献共计1 370篇,具体包括中国知网(N =77)、PubMed(N =308)、EBSCO(N =481)、Web of science(N =103)、Google scholar(N =401)。同时通过文献回溯等方式进行了补查。最后通过Endnote X9 对检索到的文献进行查重处理,剔除重复文献113 篇;联系无法获取全文的文献的作者未果,剔除96 篇;通过阅读题目和摘要剔除文献969 篇;最后对剩下的192 篇文献进行全文阅读、复筛,对综述类文献、无数据或数据不完整文献、结局指标不符文献以及无对照组文献等情况进行剔除,最终纳入4 篇与VBT 对力量素质干预效果相符的英文文献[12-15]和5 篇与之相关且符合纳入条件的硕士论文[16-20]。对最终纳入的文献的基本资料进行提取,提取指标包括:作者、发表年份、样本量、干预方案、频率以及结果指标等(见表1)。

2.2 纳入文献的基本特征及质量评价

对纳入的9 篇文献进行质量评估。其中,在随机序列方面,9 篇文献都报告了是否随机;在盲法使用方面,有5 篇文献使用了盲法并且清楚报告了单盲或双盲、有1 篇不清楚是否使用了盲法,另外3 篇未使用盲法;在失访情况方面,仅有2 篇报告了失访情况;所有纳入文献均不存在丢失的结局数据、无选择性报告且9 篇文献均未报告或未明确分配隐藏情况及其他偏倚,详见数据库电子附件。

2.3 Meta 分析结果

2.3.1 VBT 对最大力量的干预效果

对纳入的6 项研究(N =128),6 组数据进行了Meta 分析,研究比较了VBT 与传统的抗阻训练对运动员最大力量的干预效果。从纳入的每一项研究的总体效应量及异质性检验结果得出:I2=66%,P=0.01,说明各项研究间存在较大异质性,因此采用随机效应模型进行分析。根据合并总效应量显示:SMD =0.96(P <0.05),95%CI:0.30~1.62。说明VBT 对提高运动员的最大力量具有统计学意义,菱形图与Y 轴无相交且偏右,说明与传统的抗阻训练相比,VBT 有利于对运动员最大力量的提升(图1)。

2.3.2 VBT 对爆发力的干预效果

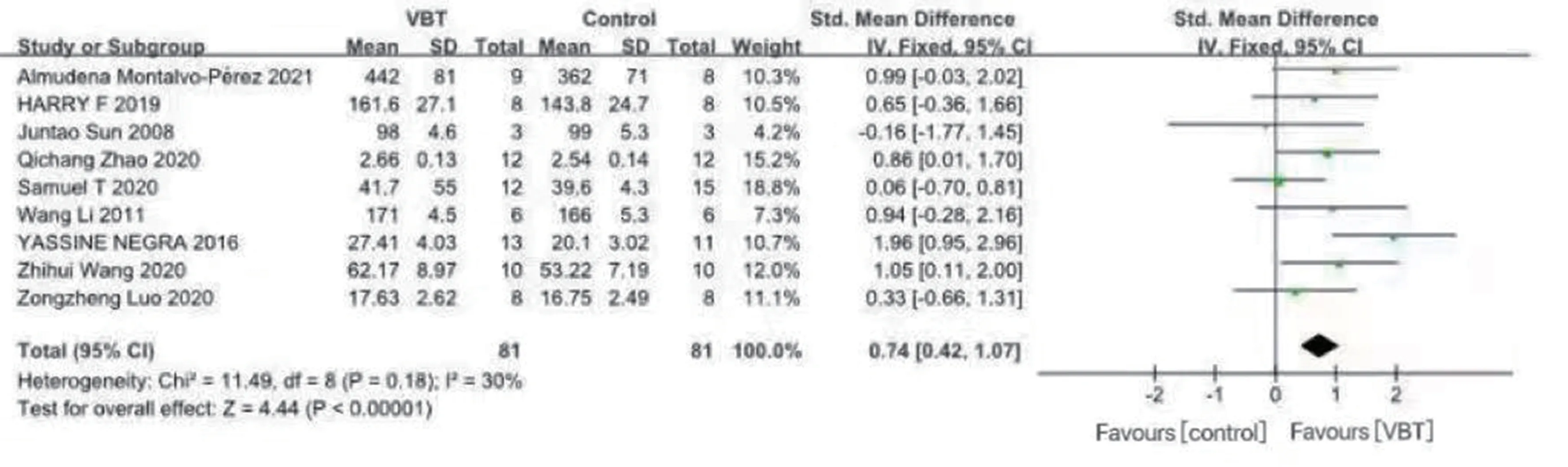

对纳入的9 篇文献(N =162),共9 组数据进行了Meta 分析,研究比较了VBT 与传统的抗阻训练对运动员爆发力的干预效果。从纳入的每一项研究的总体效应量及异质性检验结果得出:I2=30%,P =0.18,说明各项研究间仅存在轻度异质性,因此选择固定效应模型进行分析。根据合并总效应量显示:SMD =0.74(P <0.01),95%CI:0.42~1.07。说明VBT 对提高运动员的爆发力具有统计学意义,菱形图与Y 轴无相交且偏右。说明与传统的抗阻训练相比,VBT 更有利于提高运动员的爆发力(图2)。

图2 VBT 对爆发力影响的森林图(固定效应模型)Figure 2 Forest plot of the effect of VBT on explosive power(fixed effects model)

2.4 敏感性分析

本研究中发现VBT 对最大力量干预效果的森林图中存在较大异质性(I2=66%),因此进一步进行敏感性分析。敏感性分析采用逐一剔除文献的方法,通过敏感性分析发现研究中的异质性主要来源于Yassine Negra[13]等的研究,该研究剔除后异质性明显降低:I2=25%,P =0.25;SMD =0.65,95%CI:0.18~1.12,P =0.007(P <0.05)。

2.5 偏倚分析

发表偏倚指的是,在论文发表过程中,相较于那些无统计学意义的阴性研究成果,存在统计学意义的阳性研究结果更容易被发表。由于Meta 分析是对文献的定量评价,因此在对文献进行分析时,应该包括那些存在阴性研究结果的文献。研究者在进行Meta 分析时需要采用相关方法对最终纳入的文献进行发表偏倚的检验。本研究采用的是漏斗图法,这也是一种常用的,用于检验发表偏倚的方法。

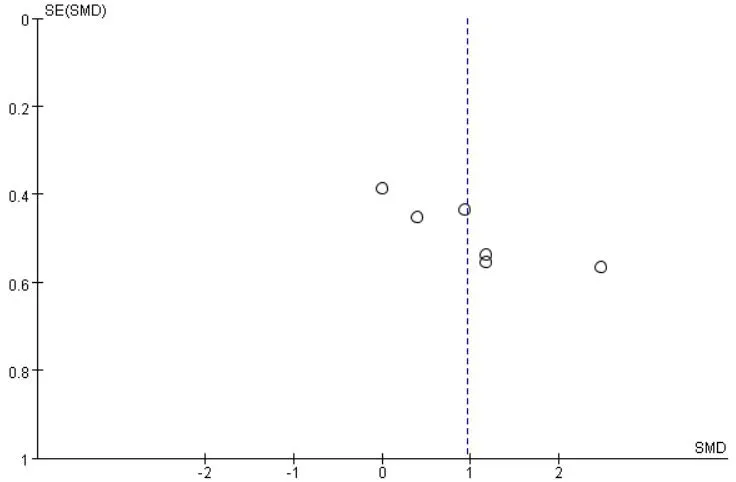

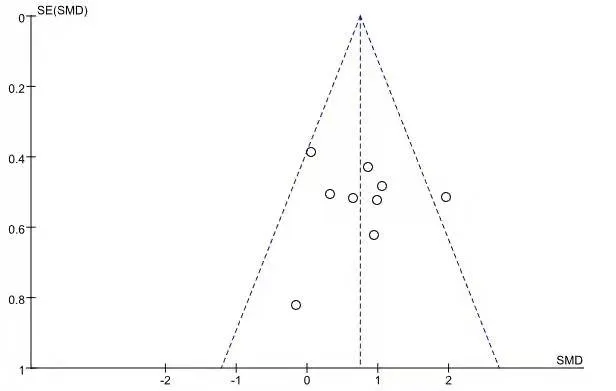

从图3 和图4 可以看出,报告的6 篇VBT 对最大力量影响的文献以及9 篇VBT 对爆发力影响的相关文献中,大部分集中在漏斗图的中部,且漏斗图基本呈现左右对称,说明VBT 对爆发力影响和对最大力量的影响的相关研究报告均不存在明显的发表偏倚。

图3 VBT 对最大力量影响的漏斗图(随机效应模型)Figure 3 Funnel plot of the effect of VBT on maximal strength(random effects model)

图4 VBT 对爆发力影响的漏斗图(固定效应模型)Figure 4 Funnel plot of the effect of VBT on explosive power(fixed effects model)

3 讨论

3.1 VBT 对最大力量的影响

本研究从循证的角度,对纳入的6 项研究去评价VBT 对最大力量素质的干预效果,在采用逐一剔除法进行敏感性分析后,Meta 分析结果显示,VBT相较于传统的抗阻训练而言,对运动员最大力量的提高具有统计学意义(I2=25%,95% CI:0.18~1.12,P =0.007 <0.05,SMD =0.65)。此外,本研究在观察最终纳入的关于VBT 对最大力量的影响的试验中,干预方案主要是通过监控“完成动作的速度”这一标准下,以颈后深蹲或半蹲等作为主要干预手段,根据合并效应量的结果来看,菱形图与Y轴无相交且偏右,说明VBT 在一定程度上有利于提高运动员的最大力量,且属于中等效应量。这一结果符合以往的研究结论[12-20]。目前对最大力量的训练,更多的是采用了1 RM 去设计训练负荷。但随着运动员一天之中1 RM 的波动起伏,教练员很难精准估计并设计个性化训练方案,这不利于现代运动训练中关于“精准控制”运动员训练负荷的这一趋势,且运动员大多存在伤病困扰的情况,通过增加重量去增加负荷强度的方式更容易出现伤病进一步加重的风险。FLANAGAN E P[21]的研究中发现,运动员的1 RM 值的波动范围达到了+18%,VBT 作为一种基于速度的力量训练手段,则很好地规避了加重运动损伤的风险。此外,Pareja Blanco[22]等则在其研究中,证明了“速度”这一标准在抗阻训练中的重要性。还有部分学者在进行VBT 时,虽然没有用RCT 试验来比较VBT 和传统抗阻训练的效果差异,但通过不同方式的VBT 进行干预时,最大力量也有显著提升[23-24],且同时发现VBT 能够针对那些不适合进行最大力量测试的青少年运动员进行力量素质的提升[5]。

3.2 VBT 对爆发力的影响

爆发力建立在肌肉收缩力量-速度这一特点的基础上[25]。在力量训练过程中,利用科学设备作为监控运动员完成动作的速度也已成为一种常态化,并且以完成动作的速度作为监控标准,对爆发力训练的质量存在明显的提高,从本研究Meta 分析的结果表明,VBT 对提高运动员爆发力具有统计学意义(95%CI:0.42~1.07,P <0.01,SMD =0.74)。最终纳入的试验干预方案中主要是蹲跳、跳远、深蹲或半蹲等作为主要干预手段,且通过不同强度的干预方案计算并合并效应量的结果来看,菱形图与Y 轴无相交且偏右,这同时也进一步说明了VBT 有利于提高运动员的爆发力,这一研究结果符合过往研究得出的结论。值得强调的是,通过监控运动员完成动作的最大速度来进行爆发力训练时,从森林图可以看出,在纳入的文献中,虽然关于爆发力的相关研究文献不存在发表偏倚问题,异质性也仅是呈轻度,但在各研究的干预方案中、独立效应量均存在一定程度的不一致。导致不同程度效应量的原因可能是因为干预手段的不一致。但也可能是由于爆发力训练的多样性及运动员个体差异性的存在,以及受到测试设备、数据收集以及过程监控等差异,导致每个独立研究中的结果也存在差异。此外,还有学者们[26-30]在其研究中发现,力量训练中加入及时反馈得到的试验数据明显提升,且对运动员的训练过程进行及时反馈,其达到的峰值速度更加显著。因此,在过往研究中曾有学者提出,可以在力量训练过程中,增加及时反馈用于特定的训练目的和任务,而反馈的标准可以基于运动员完成某一动作的速度,以此来提高VBT 的干预效果。

研究存在的局限及展望:(1)对最终纳入的9篇文献均属于小样本研究,且相关RCT 研究数量较少,未来尚需更多相关主题的大样本RCT 研究对干预效果进行进一步的支撑并长期随访,以期为VBT的实践运用提供更多循证依据;(2)由于受语言条件的限制,本研究只纳入了中、英文文献,但不排除还有非中、英文文献的相关RCT 研究未被纳入,因此尚待更多高质量的研究予以验证。

4 结论

(1)在对运动员以VBT 方式进行力量训练时,提升运动员的最大力量和爆发力效果较好;(2)VBT训练方式可有效提升运动员的运动表现。