2022年门源县苏吉滩乡空怀牦牛数量调查分析

2023-08-05赵庆奎胡建宏

赵庆奎, 胡建宏

(1.门源县苏吉滩乡畜牧兽医站,青海 门源,810300;2.西北农林科技大学动物科技学院 )

1 概念、牦牛基本情况及调查缘由

1.1 空怀牦牛

是指在正常的适配期(如初配适配期、产后适配期等)内因各种制约因素的存在,造成适配期母牦牛不能受孕的现象(本地方言叫“干巴牦母牛”)。

1.2 牦牛习性及生产性能

牦牛是分布于以青藏高原为中心,及其毗邻的高山、亚高山地区,能适应海拔3 200~4 800 m,其胸廓发达,心肺发育指数大,嘴巴宽大、嘴唇灵活、能啃食矮草,耐饥渴、耐粗放,抗病力强、抗逆性强、合群性强等特点。公牦牛24月龄左右性成熟后即可参加配种,一般配种使用年限超过4年。自然交配时公母最佳比例为1∶20~1∶30,此时受胎率较高。母牦牛一般24月龄至42月龄开始发情配种,个别的在最晚60月龄才初次发情。饲放管理好的母牦牛群,繁殖成活率为60%左右,差的仅30%~40%。母牦牛一年一产者在60%以上,两年一产者约30%左右,双犊率1%~2%。呈季节性发情,平均周期为21 d。当地能繁母牦牛多数在10~11月,即犊牛断奶后7d左右开始集体性发情配种,次年4~5月份为产犊高峰期,妊娠期为250~260 d,泌乳期一般为150~180 d。

1.3 调查缘由

近年来苏吉滩乡牦牛养殖产业进入了快速发展阶段,存栏量急剧增加,每年空怀牦牛数量也在增大,空怀牦牛数量的增加,严重制约了本乡畜牧业的健康发展,为了解牦牛空怀数量,找出原因,提出切实可行的解决建议,提高牦牛养殖户的牦牛饲养效率,助力本乡牦牛产业良性发展。2022年7月至8月苏吉滩乡畜牧兽医站组织人员对全乡5个行政村,每村随机选取10户牦牛养殖户进行了空怀牦牛数量调查,并对调查结果进行汇总、分析及提出建议。

2 材料与方法

2.1 调查对象

门源县苏吉滩乡辖区5个行政村随机抽取的50户牦牛养殖户所饲养的空怀牦牛。

2.2 调查地基本情况

苏吉滩乡辖5个行政村,总面积68 000 hm2,其中草地面积50 000 hm2,可利用草场面积41 400 hm2,草场类型有灌丛、高寒草甸、山地草甸、高寒沼泽类草场及人工草场,土地595.8 hm2,其中饲草料地395.8 hm2,地形复杂多样,平均海拔3 100~3 200 m,属大陆性高原气候,寒冷、干燥,平均气温-1℃~0℃,牧草生长期为130 d左右。2021年牲畜存栏量17.125 8万头只匹,其中羊存栏14.031万只,牦牛存栏3.053 8万头,马存栏386匹,猪存栏24头,牦牛存栏数量占牲畜总存栏数量的17.83%。经济收入以畜牧业为主,据2021年门源县统计数据,苏吉滩乡全年经济总收入5 588万元,净收入3914万元,畜牧业收入3 220万元,畜牧业收入占总收入57.62%,占净收入82.27%。

2.3 调查方式

从门源县苏吉滩乡所辖5个行政村苏吉湾村、药草梁村、扎麻图村、察汉达吾村、燕麦图呼村每村随机选取10户牦牛养殖户共50户,通过进村入户、微信及电话咨询等方式详细调查统计每户牦牛养殖数量,能繁母牛数量、种公牛数量(本地牦牛配种全部采用本交方式,人工授精工作未开展)和空怀牦牛数量。

2.4 调查情况

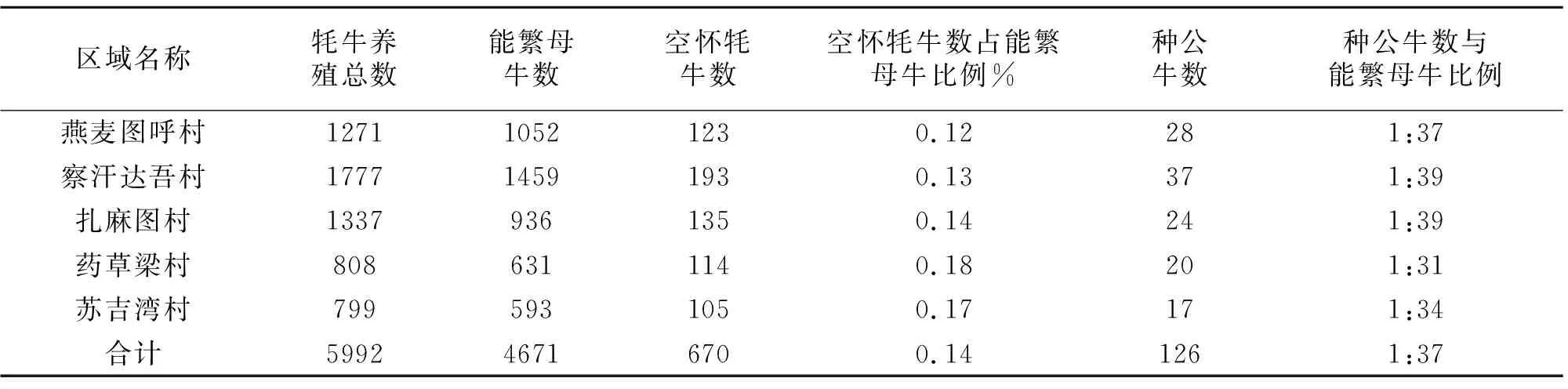

调查苏吉滩乡5村牦牛养殖数量及空怀原因见表1,表2。

表1 苏吉滩乡5村10户牦牛养殖数量及空怀牦牛数量汇总表 头

表2 苏吉滩乡5村50户670头空怀牦牛空怀原因归类汇总表 头

3 调查结果

3.1 调查牦牛总数、群体结构和占比

通过表1汇总全乡5村随机选取的50户牦牛养殖户牦牛养殖情况来看,50户牧户共养殖牦牛5 992头,其中能繁母牛4 671头,占总数的77.95%;空怀牦牛670头,占总数的11.18%,占能繁母牛总数的14.34%;种公牛126头,占总数的2.1%,种公牛与能繁母牛比值为1∶37。

3.2 空怀牦牛数量和原因归类

经分析表2可得,空怀牦牛数量为670头,造成空怀原因主要包括营养不良、疾病、流产、种公牛缺少、初情期延后和其他共6种类型组成,其中营养不良造成空怀478头,占空怀数的71.34%;各类疾病造成空怀38头,占空怀数的5.7%;流产造成空怀25头,占空怀数的3.7%;种公牛缺少造成空怀68头,占空怀数的10.15%;初情期延后造成空怀40头,占空怀数的6%;其他原因造成空怀21头,占空怀数的3.13%。

4 讨论

4.1 技术更新滞后

养殖户受文化程度和养殖技术的影响,牦牛养殖依旧停留在传统养殖模式,养殖方式较为粗放,现代化养殖技术的更新与牦牛产业发展不同步,致使养殖户跟不上畜牧业快速发展的步伐,无法做到高效的牦牛养殖,造成能繁母牛空怀率较高。

4.2 放牧权重较大

受高原气候影响,天然草原牧草生长期较短,出现可利用草原产草量与牲畜存在栏量不成正比,草原负承载压力大,天然草原产草量不能满足牦牛群的采食需要,尤其是哺育期母牦牛出现能量负平衡,造成能繁母畜体质差,导致能繁母牛乏情期延长或不孕。

4.3 补饲措施滞后

近年来饲草料价格和运输成本的逐年上涨,严重影响了牧区养殖户的饲草购买力,在养殖牦牛数量只增不减的情况下,养殖户为控制成本,在舍饲半舍饲和补饲养殖方面投入较少甚至是零投入,导致在天然草原牧草供应不足时,未及时采取补饲,而造成牛群体质进一步下降,哺育期牦母牛体质更是达到了极限,为下一胎的怀孕延迟或不孕带来众多不确定性。

4.4 繁育知识不足

牦牛的繁殖有明显的季节性,本地牦牛育种方式是自然交配,种公牛和能繁母畜比例不当,存在能繁母畜多,种公牛少的现状,同时本地牦牛配种都是在牛群进入冬牧场(每年10月~11月)犊牛断奶后一周左右便开始集体性发情,此事本地气候寒冷、枯黄牧草营养水平水平下降,又因哺育母牛群同时断奶,出现同一时间段发情母牛数量严重超出公母最佳配比,导致部分能繁母牛发情了但未能在最佳时期得到交配和受孕。

5 对策建议

5.1 加强组织领导

由乡镇府牵头,兽医站负责积极申报农牧民培训项目,每年利用冬季农闲时节,通过聘请专家教授,以村为单位分批次组织牦牛养殖户进行牦牛养殖技术短期专项培训,借助培训拓宽养殖户知识面和牦牛高效养殖技术。

5.2 落实草补政策

以第三轮草原生态保护补助奖励政策为契机,乡政府牵头积极对接县林草和农牧部门加大本乡草畜平衡宣传力度,进一步核定天然草原面积,以可利用天然草原面积为基数,核定每户天然草原载畜量,充分利用县乡村三级草原管护网路,强化监督管理,用好惩奖机制,落地落实第三轮草原生态保护补助奖励政策。

5.3 推广补饲技术

严格按照省州县《第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》牧户减畜不减收的原则,充分利用草原生态补奖资金,鼓励引导牧户大力发展舍饲半舍饲养殖,通过舍饲半舍饲和补饲养殖方式,减轻天然草原承载压力,进一步提高能繁母畜体质,缩短能繁母牛因能量负平衡引起的乏情期时间和提高能繁母牛的受孕率及繁活率;大力推广犊牛断奶前补饲技术,犊牛达到2月龄时,开始啃食牧草时,进行补饲,通过补饲方式减少犊牛的吃乳量,减轻母牛因泌乳而消耗的能量,逐渐恢复母牛体质,为断乳后的发情受孕做好充分准备。

5.4 重视产后护理

加强牦牛产后护理和产科疾病的治疗工作,牦牛分娩后其体内水分、盐分、糖分大量消耗,要立即饲喂温热的麦麸钙盐益母汤(麸皮1 000 g、红糖500 g、食盐50 g、益母草粉300 g或麸皮1 000 g、红糖500 g、食盐50 g、300 g袋装益母生化散一袋),以利于母牦牛恢复体力和胎衣排除。当出现难产、胎衣不下、产道或子宫创伤等引发炎症、蓄脓等产科疾病时及时采取合理的治疗措施。

5.5 做好防疫工作

尤其是在种公牛和种母畜的引进时一定要符合动物防疫法和畜牧法各项要求,尽可能的从正规种畜繁育场引进种公牛或种母畜且达到种用标准,繁殖母畜提倡自繁自育,每年严格按照苏吉滩乡畜牧兽医站制定的春秋免疫方案,按时高质量完成各类疫苗的免疫接种工作,同时定期给所饲养的家畜进行体表及体内的驱虫工作。

5.6 科学选中选配

合理搭配种公牛和能繁母牛比例,当地养殖牦牛品种为青海高原牦牛,繁育方式为自然交配,在自然交配情况下,为做到选种选配的科学性,尤其是要注重种公牛的选择,选择3~6岁健康优良种公牛和能繁母牛进行配种,且最佳比例应控制在1∶20~1∶30之间。如牛群中能繁母畜数量大于此比例或种公牛岁数较大时,就需及时增添牛群种公牛数量或更换大龄种公牛,以此来提高母畜交配率、受胎率以及顺产率。

5.7 鼓励种草养畜

在加大草原生态保护力度的同时,增强牧户种草养畜的观念意识,并依托粮改饲推广项目,引导全乡牧户在自留地、圈窝地或租赁临近农业乡(镇)农户山地或荒地进行饲草种植,同时鼓励牧户积极与县饲草种植企业、合作社、家庭农牧场和种植大户进行有效对接,通过投资入股等形式融入全县饲草产业发展队伍之中,建立长期的供需合作关系,形成组团优势,通过大力发展饲草种植产业,补齐本地饲草供应不足的短板,采取就地就近饲草供给模式,推动本乡牦牛养殖产业的健康可持续发展。