南大西洋至几内亚湾冬季海浪传播特性

2023-08-02徐福敏牙韩争周昕伟朱冬琳

徐福敏, 牙韩争, 周昕伟, 朱冬琳

(1.河海大学 港口海岸与近海工程学院,江苏 南京 210098;2.河海大学 海岸灾害及防护教育部重点实验室,江苏 南京 210098;3.华设设计集团股份有限公司,江苏 南京 210014)

几内亚湾位于赤道附近的大西洋东部,气候条件特殊,北部属于赤道低气压带,南部为南半球东南信风带,同时受南大西洋复杂气候的影响[1-2]。独特的气候以及直面大西洋的地理条件,使得几内亚湾近岸频繁遭受大西洋的海浪袭击。2007年和2011年2次极端海浪事件造成了科特迪瓦多处房屋被摧毁和约12m岸线的侵蚀[3]。在海浪长期影响下,几内亚湾海岸功能逐渐退化,高脆弱区和极高脆弱区分别可达整个岸线的26.98%和11.66%[4]。几内亚湾作为“一带一路”倡议的重要节点,开展南大西洋至几内亚湾海浪传播特性研究对几内亚湾沿岸国家社会经济、交通航运、海岸工程建设、海岸减灾防灾工作具有重要意义。

有关南大西洋至几内亚湾的海浪研究由来已久。在大洋尺度上,早在20世纪80年代国内就有南大西洋水文、气候图集的报道[5-6]。刘金芳等[7]根据1950—1995年间船舶气象资料,对南大西洋风、浪要素进行统计分析,结果表明南大西洋高纬度区(30°S以南)由于西风带的影响常年为暴风区,大浪、大涌频率分别为5%~25%、10%~35%;低纬度区(30°S以北)海浪和涌浪强度、频率虽然均低于高纬度区,但其大浪、大涌依然不容忽视(尤其冬季)。Violante-Carvalho等[8]基于浮标数据研究南大西洋长周期涌浪对风浪的影响。Liu和Zhao[9]基于SWAN(Simulating WAves Nearshore)海浪模型对全球海浪分布及传播规律进行模拟研究,发现南大西洋涌浪多集中于东部海域。近年来针对几内亚湾海浪的研究不断取得进展。Stive等[10]和Almar等[11]研究发现几内亚湾海域大部分时间风浪和涌浪共存,其中涌浪起主导作用,这些涌浪通常被认为来自于遥远的南大西洋咆哮西风带。Olagnon等[12]和Forristall等[13]结合实测数据对西非海域海浪特征进行研究,发现几内亚湾海浪为涌浪主导状态。Ondoa等[14]认为几内亚湾海浪主要由赤道信风区域风浪、咆哮西风带涌浪以及非洲西南海域涌浪组成。王科华和张军[15]对几内亚湾若干码头项目海浪数学模型(MIKE 21)结果进行分析,提出西非的几内亚湾属长周期涌浪作用为主的海湾。周昕伟等[2]基于SWAN海浪模型,研究几内亚湾海浪分布特征及传播规律,发现几内亚湾处于支配地位且发源于南大西洋咆哮西风带。近年来,再分析数据也逐渐使用于南大西洋相关海浪特征研究中,Gramcianinov等[16]使用ERA-5再分析数据研究南大西洋西部的极端海浪事件与温带气旋之间的关系。ERA-5作为于欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasting, ECMWF)最新推出的第五代再分析全球水文气象数据集,其不仅提供了混合浪、风浪和涌浪的常规海浪参数(波高、波周期、波向),还提供涌浪主成份分析等参数,目前常用于不同尺度的海浪特征研究中[16-19]。

虽然已有研究结果表明影响几内亚湾的海浪与南大西洋高纬度区的咆哮西风带(40°S ~60°S)涌浪有关[3,10-11],但针对其影响过程的研究相对较少,其影响机理还尚未深入研究和探讨。涌浪从咆哮西风带长距离传播至几内亚湾,其传播机制仍有待深入研究。本文以南大西洋咆哮西风带至几内亚湾海域为研究对象,建立SWAN双层嵌套海浪模型,分析南大西洋至几内亚湾冬季海浪时空分布,揭示南大西洋至几内亚湾的海浪传播特性,在南大西洋至几内亚湾海域混合浪和涌浪间关系、海浪能量组成和传播以及几内亚湾涌浪溯源研究方面做进一步探讨。

1 海浪数值模型构建

数值模拟是目前大洋海浪研究中普遍使用的方法之一,其除了提供与再分析数据类似的常规海浪参数外,还提供了一维和二维海浪谱等表述海浪组成和能量分布信息,使其广泛地应用于大洋海浪传播特征的研究。本文采用第三代海浪模型SWAN对研究区域进行模拟。SWAN模型经过多年的发展和改进,目前广泛应用于大、中、小海域尺度的海浪模拟和应用研究中[20-23],其模型控制方程为

1.1 模拟区域设置及参数

考虑德雷克海峡以及北大西洋海域可能产生的涌浪影响,将模型外层计算范围覆盖整个大西洋(D1,75°N~ 75°S,83°W~22°E),内层范围为几内亚湾及附近海域(D2,30°N~15°S,20°W~15°E),模型计算范围见图1。水深数据采用ETOPO1全球地形模型数据。驱动风场采用CCMP风场数据,其数据空间范围为78.375°S~78.375°N和0.125°E~359.875°E,空间分辨率为0.25°×0.25°,时间分辨率为6 h。模型外层空间分辨率为0.25°×0.25°,计算步长为15min,内层空间分辨率为0.083°×0.083°,计算步长为5min。谱频率范围为0.04~1.00Hz,相邻离散频率(f)间采用对数分布(fi+1=γfi,γ取1.106),共划分33个。谱空间分布范围为0°~360°,分辨率为10°。底摩擦采用Hasselmann等[24]的方法,系数为0.015;海浪破碎采用Battjes等[25]的方法,系数为0.73;风能输入采用Cavaleri 等[26]的方法;白浪耗散项采用Komen等[27]的方法;三波和四波非线性相互作用分别采用LTA法[28]和DIA算法[29]。

图1 嵌套模型计算范围、验证点及内层Jason-3卫星轨迹Fig.1 Nesting model calculation range, verification points, and tracks of validation Jason-3

1.2 模型验证

1.2.1 模拟时段选择

南大西洋海浪季节变化较为明显,夏季(每年12月至次年3月)为海浪较弱的时期,冬季(6月至9月)为海浪最活跃的时期,此时低纬度区域的几内亚湾也处于一年中海浪最活跃的时期[2,7]。Toualy等[3]基于AVISO和NWW3日平均数据对几内亚湾科特迪瓦附近海域有效波高进行统计研究,结果表明8月为一年之中海浪最大波高出现频率较大的月份。选取2017年8月为研究时段,考虑到模型计算稳定和南大西洋海浪传播时间,数值模拟起始时间在8月1日0时的基础上提前9天,实际模型模拟时段为(2017年7月22日0时至2017年11月1日0时)。

1.2.2 浮标观测数据验证

大西洋现有的海浪观测浮标大多位于北美和欧洲海域,赤道附近和南大西洋海浪观测公开数据匮乏。梁小力等[23]对国家海洋局全球海浪预报模型中大西洋海浪检验时使用了美国国家海洋和大气管理局浮标数据中心(https://www.ndbc.noaa.gov/)包括浮标41041(见图1)的位于美国东岸的2个浮标数据进行模型验证。浮标41041为与南大西洋和几内亚湾最近且具有公开数据的观测站。基于41041号浮标有效波高和平均波周期,选取2017年8月(冬季、海浪强)和2017年10月(冬夏转换)对模型模拟结果进行验证。图2、图3分别为41041号浮标8月、10月有效波高、平均波周期和主波向验证,验证结果表明模拟结果和浮标观测数据变化趋势基本一致,尤其2017年8月份有效波高、平均波周期和主波向均验证良好。季节转换期的2017年10月模拟平均波周期和主波向与实测值略有偏差,但总体上模型计算结果与浮标观测数据吻合良好。

图2 41041号浮标与SWAN模拟有效波高、平均波周期和主波向对比(2017年8月)Fig.2 Comparison of SWAN stimulated significant wave heights, mean wave period, and dominant wave direction with Buoy 41041 in August, 2017

图3 41041号浮标与SWAN模拟有效波高、平均波周期和主波向的对比(2017年10月)Fig.3 Comparison of SWAN stimulated significant wave heights, mean wave period, and dominant wave direction with Buoy 41041 in October, 2017

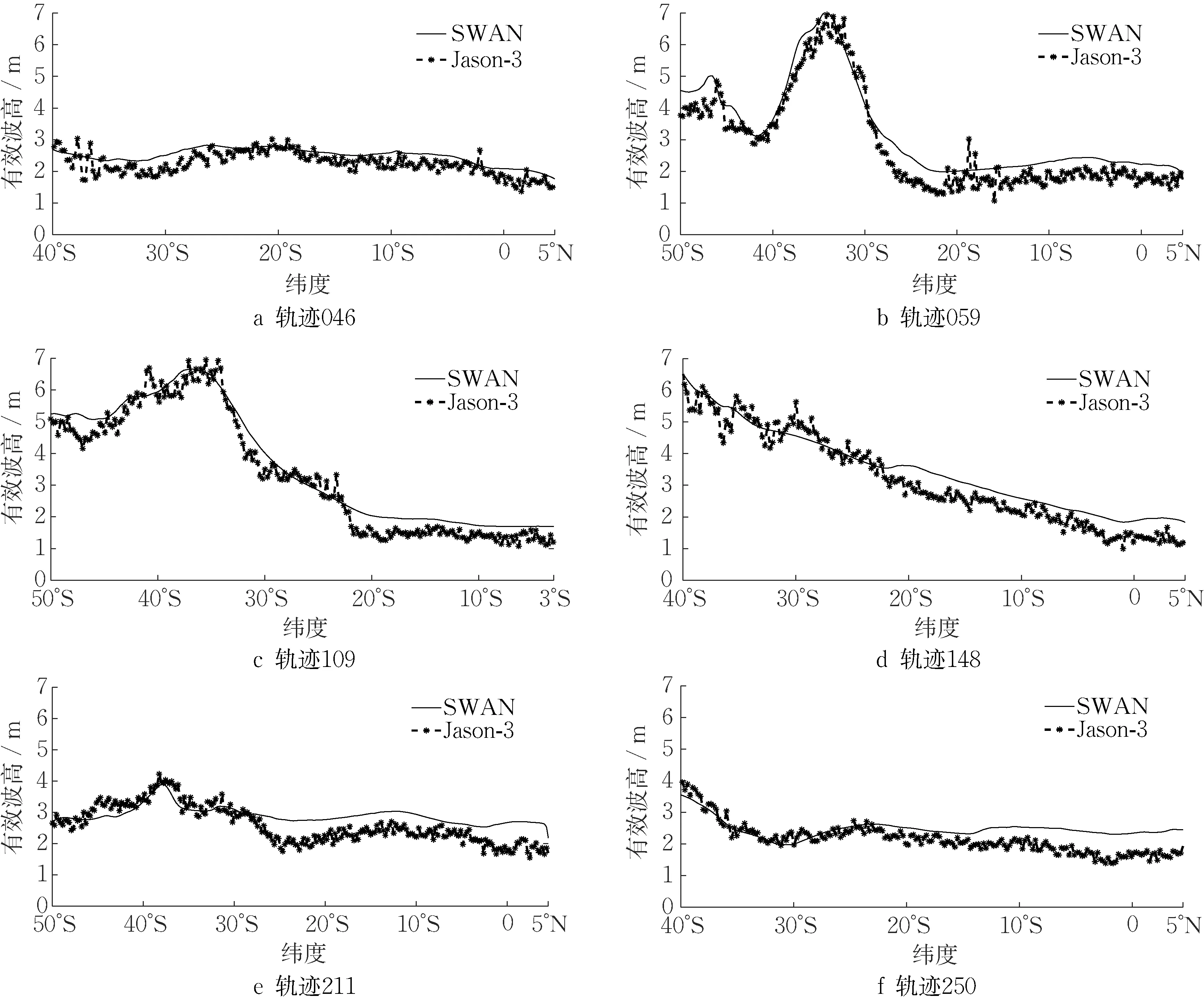

1.2.3 卫星高度计数据验证

为弥补浮标观测数据的不足,采用Jason-3卫星观测数据对模型模拟结果进行补充验证。Jason-3是由欧洲气象卫星组织(EUMESTAT)、美国国家航空航天局(NASA)、法国国家空间研究中心(CNES)和美国国家海洋和大气管理局(NOAA)联合研制的海洋地形卫星,数据准确度较高。选取经过几内亚湾海域的6条卫星轨迹,如图1所示。模型模拟时段为2017年8月、10月,以卫星数据(有效波高)进行海浪模型验证(图4、图5)。由于卫星经过验证区域所需的时间极短(仅约20min),因此,在模型中设置3个计算时间节点(2个计算时间步长,即2×15min)的线输出结果,对输出结果在时间和空间上采用线性插值的方法得出所需的验证数据。由验证结果可知SWAN模拟海浪有效波高值与Jason-3观测值整体变化趋势一致,总体上吻合良好,表明模型可用于几内亚湾海浪数值模拟研究。

图4 Jason-3卫星观测有效波高与SWAN有效波高模拟值对比(2017年8月)Fig.4 Comparison of SWAN stimulated significant wave heights with Jason-3 data in August, 2017

图5 Jason-3卫星观测有效波高与SWAN有效波高模拟值对比(2017年10月)Fig.5 Comparison of SWAN stimulated significant wave heights with Jason-3 data in October, 2017

2 代表性时刻大西洋至几内亚湾海浪、涌浪分布特征

根据南大西洋东西岸线呈喇叭形状、几内亚湾横跨赤道且南大西洋气旋呈顺时针的特点,以几内亚湾典型(最大)有效波高为基点进行研究分析。模拟结果表明,研究时段内几内亚湾海浪最大有效波高为2.8m,出现于8月7日18时。因此,选取8月7日18时作为代表性时刻对大西洋至几内亚湾海浪特征进行分析。

2.1 风场、海浪场分布特征

图6、图7分别为8月7日18时模型驱动风场和大西洋至几内亚湾海浪分布图。整体上,南大西洋和北大西洋风场相对独立,而北大西洋东部直至包括西撒哈拉的北非沿岸海域依然受到南大西洋海浪的影响;南大西洋风、浪均强于北大西洋,南大西洋海浪有效波高呈咆哮西风带自高纬度向低纬度海域递减;几内亚湾海域海浪基本上只和南大西洋海浪相关。南大西洋至几内亚湾有效波高为8.0~2.8m;咆哮西风带中部有效波高最高,此时海域有约25m·s-1的强气旋;由于局部气旋(最大风速约20m·s-1)的影响,南大西洋中部35°S处有约5.0m的有效波高;35°S以北至几内亚湾大部分海域有效波高为2.0~2.8m。

图6 大西洋风场Fig.6 Wind field of Atlantic

图7 大西洋海浪场Fig.7 Wave field of Atlantic

对比图6及图7中海浪传播方向和风场可见,高纬度海域海浪传播方向基本与风场相对应,说明高纬度海域海浪形成及传播与当地风场有关。低纬度海域海浪传播方向与风场差异明显,海域风场总体为SE风,而海浪基本为S—SW浪,表明低纬度海域除当地风浪外,还有来源于南大西洋高纬度区的S—SW涌浪。

2.2 涌浪场分布特征

图8为8月7日18时大西洋涌浪分布图。涌浪波高最大值出现于南大西洋咆哮西风带中部,波高超过6.0m;咆哮西风带以北涌浪波高明显下降,除南大西洋中部因气旋产生局部涌浪高值外,大部分海域涌浪波高为2.0~3.0m;几内亚湾此时有约2.5m高的涌浪。对比图7、图8可发现,南大西洋涌浪与混合浪波高分布高度相关,高纬度区涌浪波高明显大于低纬度区。通过模拟时段内涌浪波高变化分析得知,低纬度区的几内亚湾有效波高最大时刻同样为涌浪波高最大的时刻,表明南大西洋涌浪在混合浪中所占比例较大,尤其在风速较小的低纬度海域尤为显著。根据海浪能量与有效波高平方成正比的关系[30],此时几内亚湾涌浪(有效波高约2.5m)能量可达混合浪(有效波高约2.8m)总能量的约80%,可见,涌浪对低纬度的几内亚湾海浪有显著的影响。

图8 大西洋涌浪场Fig.8 Swell field of Atlantic

3 南大西洋至几内亚海浪谱特性

为研究南大西洋至几内亚湾海浪传播特性,在南大西洋中部至几内亚湾附近海域取3个研究点,其中A点位于南大西洋30°S中部,B点位于南大西洋15°S中部,C点位于几内亚湾附近海域赤道上。绘制各研究点的二维海浪谱,A点、B点海浪谱由模型外层(D1)模拟输出,C点海浪谱由内层(D2)模拟输出。各研究点位置如图1及表1所示。

表1 南大西洋至几内亚湾海浪特征研究点Tab.1 Wave characteristics of research points from South Atlantic to Gulf of Guinea

图9为8月7日18时各研究点的海浪谱。研究点A、B海浪谱呈多波峰的特性,表明该点位海浪由不同海浪组成成分构成;C点海浪谱呈单峰状态且高峰处NNW—NE有较高频率能量分布。A、B和C点海浪谱的N—NE方位均存在低频能量分布,该低频能量分布集中,在空间和频率分布范围均较窄,说明南大西洋中部至几内亚湾海域均存在稳定的S—SW涌浪系统。从各点位及附近海域风场来看,并没有与主涌浪对应的风向,显然该涌浪是由南大西洋高纬度海域传播而来。

图9 南大西洋至几内亚湾海浪谱特征Fig.9 Wave spectrum characteristics from South Atlantic to Gulf of Guinea

各研究点高频区域均存在部分能量分布,其能量分布方向基本与风向一致,此部分能量为当地风场作用产生的风浪。A点在海浪谱的ENE—W方位存在宽范围的高频能量分布,此为南大西洋中部气旋引起的风浪。B点在海浪谱的W—NNW方位存在高频能量分布,此为局地风生浪成分。从各点低频、高频区域能量及方位分布不难看出,南大西洋至赤道区域的几内亚湾海浪均包含长周期涌浪成分,且为S—SW涌浪。南大西洋中部至几内亚湾由于频繁的强顺时针气旋和风切变,风浪能量也不可忽视。

几内亚湾呈明显的涌浪主导状态。虽然C点海浪谱的高频区域有能量分布,但能量相对低频区域明显较小,此时几内亚湾海域最大风速仅为5.3m·s-1,大部分海域风速仅为2 ~3m·s-1。从海浪分布场也可看出,几内亚湾有效波高约2.8m,但涌浪波高就可达2.5m。对比几内亚湾和南大西洋海浪谱发现,低频能量集中方向十分相近(集中在N—NE方位),说明几内亚湾海浪主要受南大西洋S—SW涌浪影响。

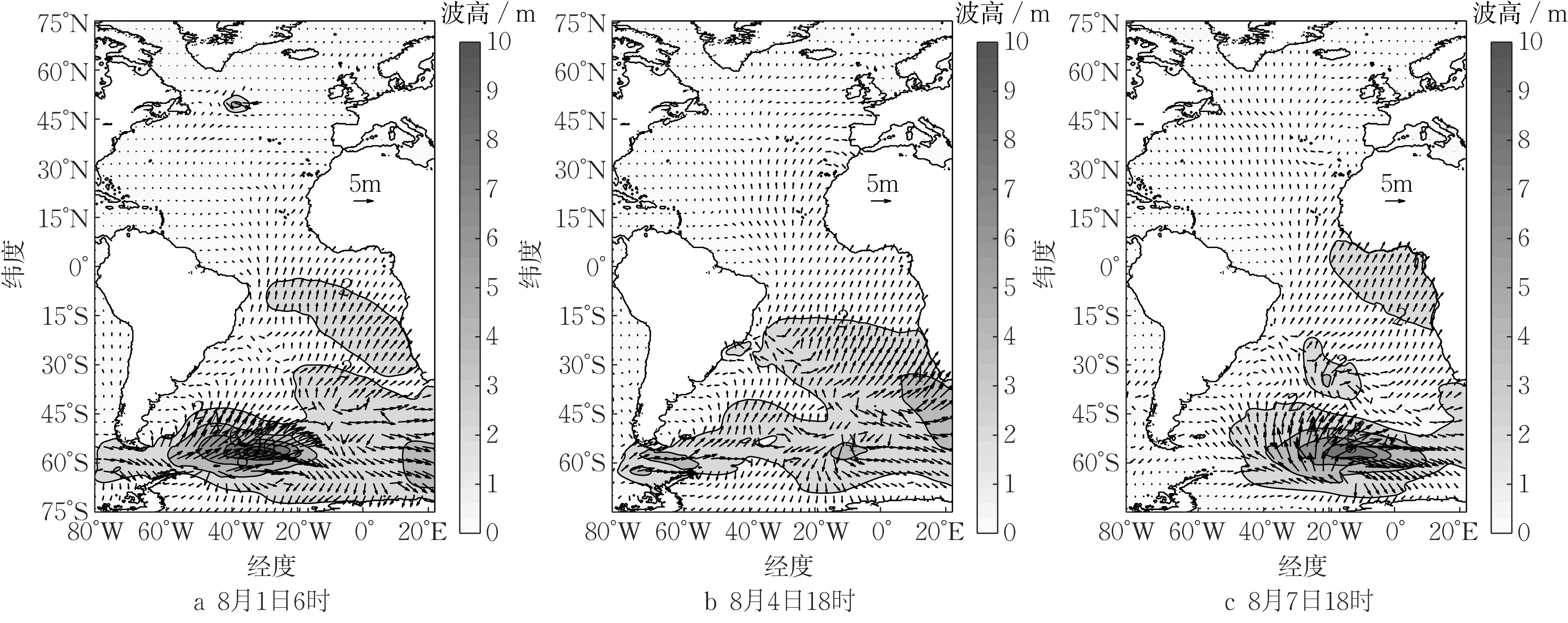

4 几内亚湾涌浪溯源

为了验证前文影响几内亚湾涌浪来源于南大西洋高纬度区咆哮西风带的观点,以几内亚湾有效波高较大的时刻(8月7日18时)为例对涌浪进行溯源分析。图10为8月1日6时至8月7日18时(6.5天)大西洋3个时刻(8月1日6时、8月4日18时、8月7日18时)的风场,图11和图12为分别为相应时刻的大西洋谱峰周期分布和涌浪有效波高分布。8月1日6时咆哮西风带存在最大风速超过30m·s-1的顺时针涡旋(图10a),该涡旋在相应海域引起波高6~10m、谱峰周期12~16s的S—SW强浪(图11a、图12a)。随着时间的推移,此部分海浪不断传播并由于速度不同逐渐分离。8月4日18时,南大西洋中部海域已经出现谱峰周期14~20s、波高2~3m的涌浪(图11b、图12b),谱峰周期等值线沿NW—SE方向规则排列,表明此部分涌浪均来源于同一个涌浪系统,即8月1日6时咆哮西风带生成的强浪传出强风区后的涌浪。至8月7日18时,该涌浪系统谱峰周期为14~16s的涌浪传播至几内亚湾,由此产生了几内亚湾8月最强涌浪(图11c、图12c)。

图10 3个时刻大西洋风场Fig.10 Wind field of Atlantic in three moments

图11 3个时刻大西洋谱峰周期分布Fig.11 Peak period distribution of Atlantic in three moments

图12 3个时刻大西洋涌浪有效波高分布Fig.12 Swell significant wave height distribution of Atlantic in three moments

8月1日6 时至8月7日18时咆哮西风带间断生成强气旋并快速向东向移动(2~3天内即可横向穿越大西洋),使得南大西洋咆哮西风带内产生强海浪。咆哮西风带至20°S局部较强风切变(如8月7日18时南大西洋中部35°S)或较小规模顺时针气旋(图10c)也可能生成较大风浪并形成小范围涌浪。然而,其天气系统规模生成的海浪乃至形成的涌浪均无法和咆哮西风带引起的强风、强浪和涌浪相比。与此同时,自8月1日至8月7日18时6.5天内几内亚湾及其邻近海域均不具有形成几内亚湾高混合浪、涌浪的气候条件,可以推断8月7日18时几内亚湾涌浪高值是由约6.5天前南大西洋咆哮西风带海域的强风浪传播而来。

5 结论

建立大西洋至几内亚湾的SWAN双层嵌套海浪模型,以模拟时段内几内亚湾海浪有效波高最大时刻(2017年8月7日18时)为基点,对冬季代表性时刻南大西洋至几内亚湾海域海浪特征进行研究,得到了风、混合浪和涌浪间关系,明确了海浪、涌浪分布特征;基于模拟得到的南大西洋至几内亚二维海浪谱,表明几内亚湾海浪主要受南大西洋S—SW涌浪影响,揭示了南大西洋至几内亚湾的海浪传播特性;对代表性时刻几内亚湾涌浪进行溯源,发现内亚湾涌浪是由约6.5天前南大西洋咆哮西风带海域的强风浪传播而来。主要结论如下:

(1)南大西洋海浪有效波高呈高纬度区咆哮西风带向低纬度区递减的趋势。南大西洋咆哮西风带中部有效波高最高可达约8.0m,除南大西洋中部因气旋影响产生的局部浪高(约5.0m)外,至几内亚湾海域已降为2.0~2.8m。

(2)高纬度区海浪传播方向与风场关系密切,而低纬度区则与风场差异明显。低纬度海域风场总体为SE风,但海浪基本为S—SW浪,说明低纬度海域不仅有局部风浪,更大程度上还受南大西洋高纬度海域涌浪的影响。

(3)南大西洋涌浪与混合浪波高分布高度相关,且高纬度区涌浪波高明显大于低纬度区。南大西洋咆哮西风带中部涌浪波高超过6.0m,除南大西洋中部海域因气旋产生的局部涌浪高值外,低纬度大部分海域涌浪在2.0~3.0m间,几内亚湾涌浪波高已降至约2.5m。根据海浪能量—有效波高关系计算,几内亚湾涌浪能量可达混合浪总能量的约80%。

(4)位于南大西洋的A、B和C 3个海浪研究点二维海浪谱在N—NE方向能量分布集中,且空间和频率分布范围均较窄。南大西洋中部至赤道附近的几内亚湾海域均存在稳定的S—SW涌浪系统,该涌浪由南大西洋高纬度海域传来。

(5)影响几内亚湾的涌浪主要来源于南大西洋咆哮西风带。通过对几内亚湾有效波高最大时刻的涌浪进行溯源分析发现,8月7日18时几内亚湾涌浪高值为约6.5天前的南大西洋咆哮西风带海域强风浪传播而来。

本文选取几内亚湾外海发生强海浪频率较大的冬季8月进行南大西洋至几内亚湾冬季海浪传播特性研究,还需对夏季以及转换期的海浪传播特性进行深入研究,以获得对该海域海浪特性的较全面认识;南大西洋的公开现场观测数据较为匮乏,需要更多和系统观测数据对数值模型进行进一步验证和机理研究,并在此基础上采用不同海浪谱分离机理的谱海浪模型(比如WWIII等)进行对比模拟研究,以确定模拟南大西洋复杂海浪组成、特性和传播的合理模式。

作者贡献声明:

徐福敏:构思框架、论文思路、模型指导、确定文稿。

牙韩争:处理数据、撰写论文、修改论文。

周昕伟:构建模型、审阅论文。

朱冬琳:数值模型技术支持。