上海郊区轨道站客流与站域出行活力匹配性研究

2023-08-02吴娇蓉邓泳淇陈彩婷

吴娇蓉, 邓泳淇, 陈彩婷

(1.同济大学 道路与交通工程教育部重点实验室,上海 201804;2.同济大学 城市交通研究院,上海 201804)

随着国内大城市不断发展,城市中心区资源日益紧张,为了疏解中心城的压力,特大和超大城市均实施了多中心、多组团规划,也因此特大、超大城市郊区轨道交通进入了快速发展时期。根据已有研究发现,郊区轨道站点更容易出现土地开发形式单一、职住聚集能力不足、客流偏低等现象。以上海为例,2019年轨道交通客流数据分析显示,郊区站点中有超过1/4的站点进出客流低于10 000人·d-1,同时郊区约60%轨道站点存在站域人群出行活力高但进出站客流低、出行活力低且进出站客流低的情况。现在普遍认为TOD(transit oriented development)的开发模式能提高轨道站点的场所功能,激发人群在站点周边活动,从而引导人们使用绿色交通,但如果郊区轨道站点仅成为局部区域的活动中心,人群活动仅少部分转化为轨道客流,轨道站的交通功能是否被浪费?

以上海郊区77个轨道站为例,依据轨道站进出客流与站域人群出行活力的匹配度将轨道站分类,结合站域开发强度、轨道自身性质等多维属性构建多分类Logit模型,探究站域人群出行无法有效转化为轨道站客流的原因,补充已有研究中轨道站域活力的测度方法,丰富超大和特大城市郊区轨道站点客流与站域活力两者协同发展机理,以期为提高郊区轨道站点客流、郊区轨道站点选址规划和更新开发提供参考。

1 轨道站域活力研究综述

美国学者Jacobs[1]最早提出城市活力的概念,即足够的人流密度在时间维度上的保持。之后,Gehl[2]使用人群“选择性活动”的强度对街道活力进行描述。Montgomery[3]提出可通过街道可达性、街区渗透性、人群流动、移动工具使用强度来衡量城市活力的大小。Ravenscroft[4]使用街区的繁忙程度度量城市活力。中国学者叶宇等[5]总结提出城市活力是一种空间特征及社会活动的同构体,可从空间特征和居民活动强度两方面进行界定。

已有研究较多讨论轨道站客流与站域静态开发水平的关系,如姜莉等[6]利用局部莫兰指数发现,深圳轨道站点影响区TOD综合指数越高,其站点客流量越大,两者协同度越高。很少有学者将站点客流与站域人群活动进行关联研究,难以解释站点周边人群的出行强度高但是站点客流低的现象,且不同的研究对于站域活力的定义往往存在差异,无法直接比较。例如,吴光周等[7]采用客流连续性与客流强度的乘积代表站点活力进行讨论。叶锺楠等[8]和周雨霏等[9]使用站点不同时段不同圈层范围内的百度热力图表示站域人群的集聚情况,通过计算不同级别色块的加权平均值得到站域活力值。

以往学者对活力的测度通常依赖传统的调查数据[10],其调查样本量小、调查工作量大、被采访者主观性强的缺点十分明显。随着大数据技术的快速发展,目前较多学者选择使用百度热力图数据、手机信令数据对人群的出行行为进行测度。百度热力图的获取较为简单,但其局限性也相对明显。①热力图颜色级别往往有限,同一级别不同区域间的差异往往被忽视。②热力值的变化仅反映区域内人口聚集程度的变化,无法描述人群具体出行方向、出行距离等信息。手机信令数据相比百度热力图数据具有覆盖面广、置信度高、更能反映个体的时空行为等优点。学者常通过手机信令数据提取出居民出行信息,并进一步区分通勤与非通勤出行信息[11]。程小云[12]通过手机信令数据提取个体的出行活动信息,利用置信椭圆反映轨道站周边居民活动在空间上的分散性与方向性,用核密度估计法描述居民活动点空间集聚情况。相比百度热力图,手机信令数据更能反映个体的具体活动情况。

借鉴城市活力中人群流动的概念,将空间尺度缩小至轨道站域范围,用手机信令数据提取出的站域内人群的出行情况表征站域活力。在补充轨道站域活力测度方法的基础上,开展超大和特大城市郊区轨道站域活力与站点客流匹配性研究,为探索轨道站点客流与站域活力两者协同发展机理提供新的研究视角。

2 研究区域概况与数据处理

2.1 研究区域概况

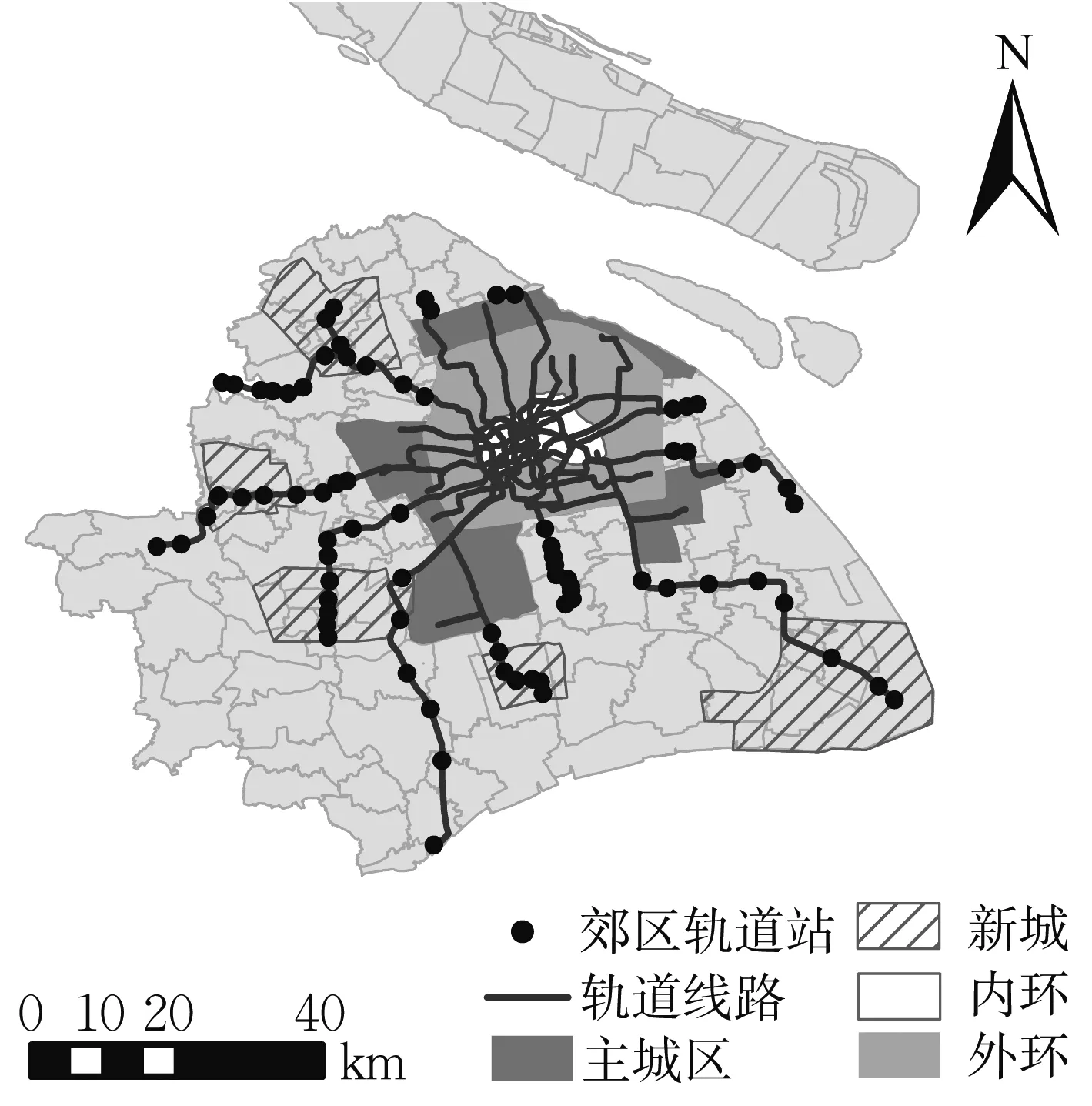

以上海市为例开展郊区轨道站点研究。上海郊区为主城区以外的区域[13],处于该范围内的轨道站点即为研究对象。如图1所示,研究的是2019年8月前正式开通并投入运营的77个轨道站点,共涉及11条轨道线。轨道站域划分参考已有相关文献,以郊区轨道站点为中心、1 000m为半径,结合泰森多边形确定[14-16]。

图1 上海郊区轨道站点分布Fig.1 Map of Shanghai suburban rail sites

2.2 研究数据

所用数据共有4类,包括:

(1)2019年上海人口、岗位、土地利用、上海轨道站点shp文件等基本规划资料。

(2)2019年9月连续30日上海联通手机信令数据。对手机信令数据进行数据清洗,删除重复、异常的定位数据,同时基于用户任意2个相邻位置的直线距离与数据采集时间间隔设置移动速度阈值,对超过阈值的异常定位数据进行清洗。通过计算联通手机用户占所在区县常住人口比例,对识别出的OD数据进行扩样,最终得到出行一端在郊区轨道站域内的日出行量为706万次。郊区77个轨道站域内常住人口约168.35万人,手机信令数据识别出的站域内居民日出行次数总和为388万次,计算得出居民日均出行次数为2.30次,该值与上海2020年交通年报给出的全市人均日出行2.35次接近,认为手机信令扩样数据可用于下文定量分析。

(3)对上海市2019年9月18日轨道站点客流OD数据进行加和处理,得到各轨道站点的日进出客流数据。

(4)手机个推数据。该数据来源为某一为诸多主流APP提供SDK(software development kit)服务的公司,该公司可覆盖约90%的安卓用户和70%的IOS系统用户。当用户通过指定的应用程序发起基于位置服务的定位请求时,用户的位置被记录。同时通过用户在手机中安装的APP以及使用习惯,对用户个人属性进行分析与推断。所使用的手机个推数据的属性字段包括用户ID、时间戳、所在经纬度、是否拥车、是否已婚、年龄、性别、收入水平。

2.3 站域活力测度方法

基于站域人群出行强度与范围构建站域活力指标。为表示站域人群与不同区域的联系,首先对上海市市域范围进行500m×500m栅格化。提取出行至少有一端在郊区站域的出行数据,分别统计各郊区轨道站域范围内的所有栅格与站域外各栅格的联系量,以此得到轨道站域内人群与其他区域的联系强度。之后,结合自然断裂点法对轨道站域栅格联系强度进行统一分级。每月与站域联系次数超过5 000次的为该站域的一级联系栅格;联系次数为1 001~5 000次的为二级联系栅格;联系次数为301~1 000次的为三级联系栅格;联系次数为33~300次的为四级联系栅格。

某轨道站域人群与其他区域联系所覆盖的4个级别栅格数量表征了站域人群出行范围的大小,不同层级的栅格表示了出行强度的高低,为定量对站域活力进行描述,活力指标设定为

式中:H为站域活力;i为联系栅格等级;wi为i等级栅格联系权重;si为郊区站点主要联系栅格中i等级栅格的个数。一级联系栅格(月联系量高于5 000次)w1取5,二级联系栅格(月联系量1 001~5 000次)w2取3,三级联系栅格(月联系量301~1 000)w3取1,四级联系栅格(月联系量32~300)w4取0.5。

3 站域活力与站点客流匹配度差异性分析

3.1 站域活力与站点客流匹配性失调与站点分类

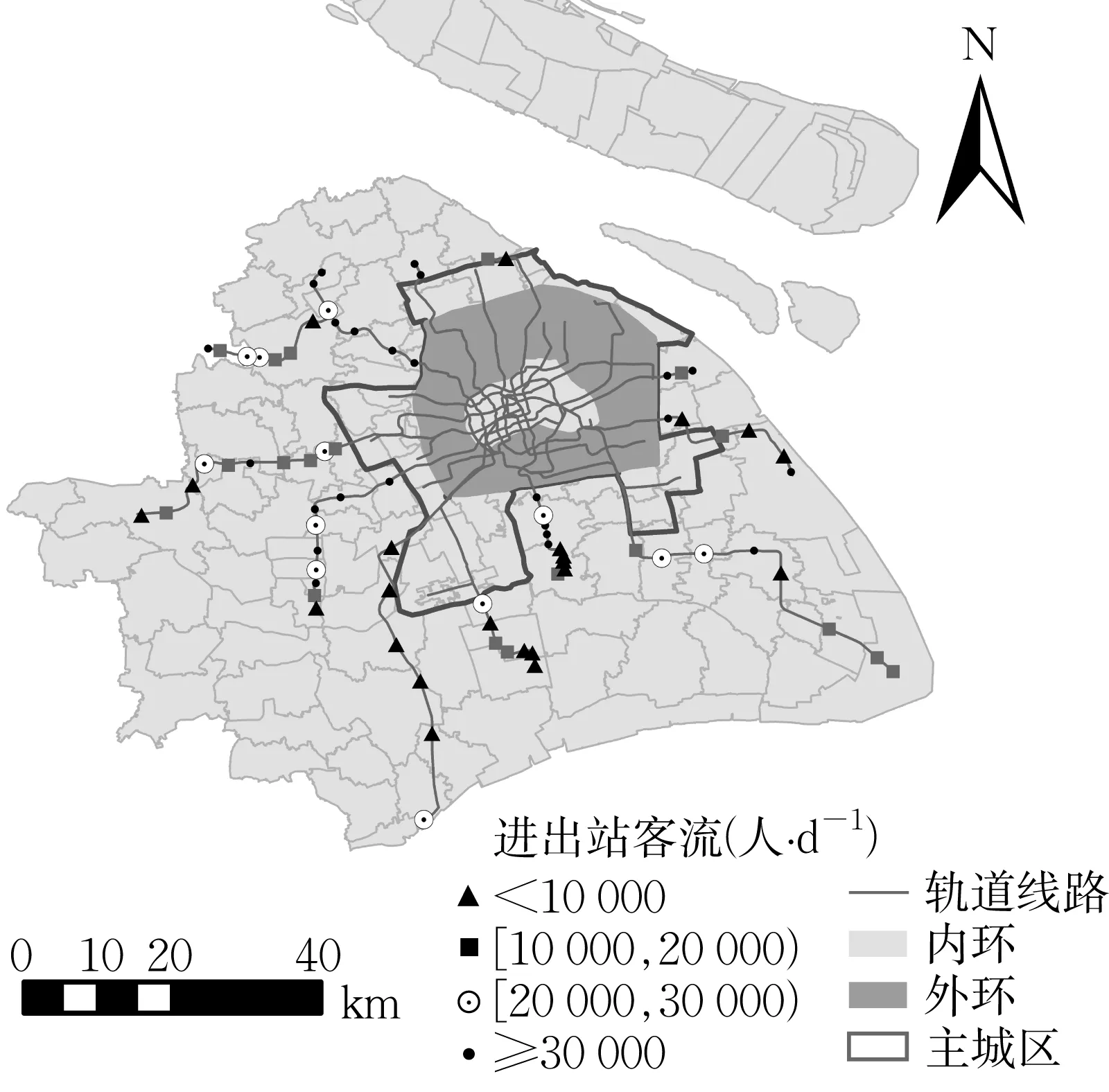

表1为站点进出客流与站点活力值的基本情况。图2与图3分别为站点的客流与活力分级图,可明显看出存在着活力出现高值而客流呈现低值或客流出现高值但是活力并未出现高值的现象。

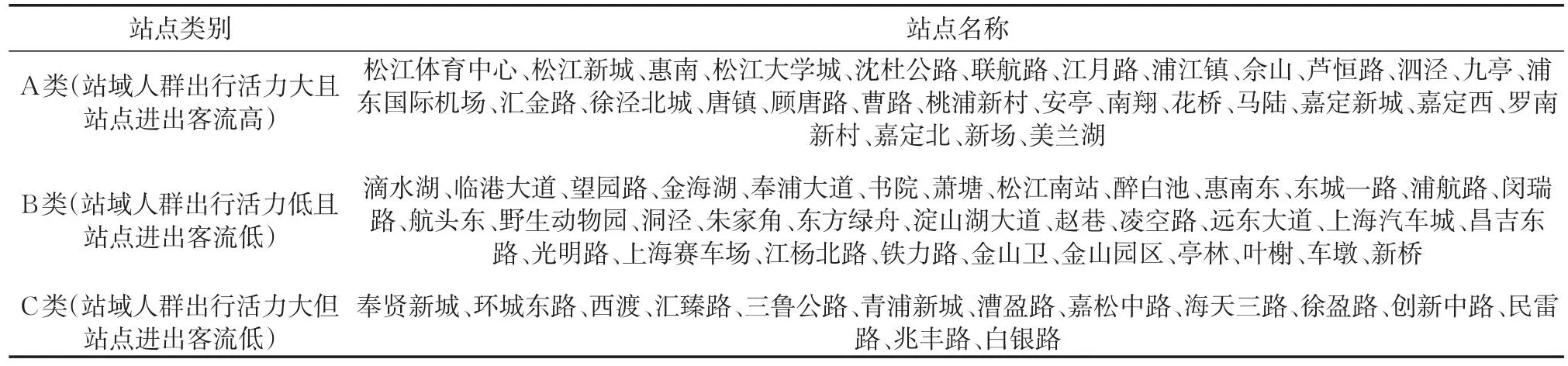

表1 郊区轨道站进出客流与站域活力情况Tab.1 Rail site ridership and vitality of rail site service area

图2 郊区轨道站客流情况Fig.2 Ridership of Suburban Rail Sites

图3 郊区轨道站域活力情况Fig.3 Vitality of Rail Site Services Areas

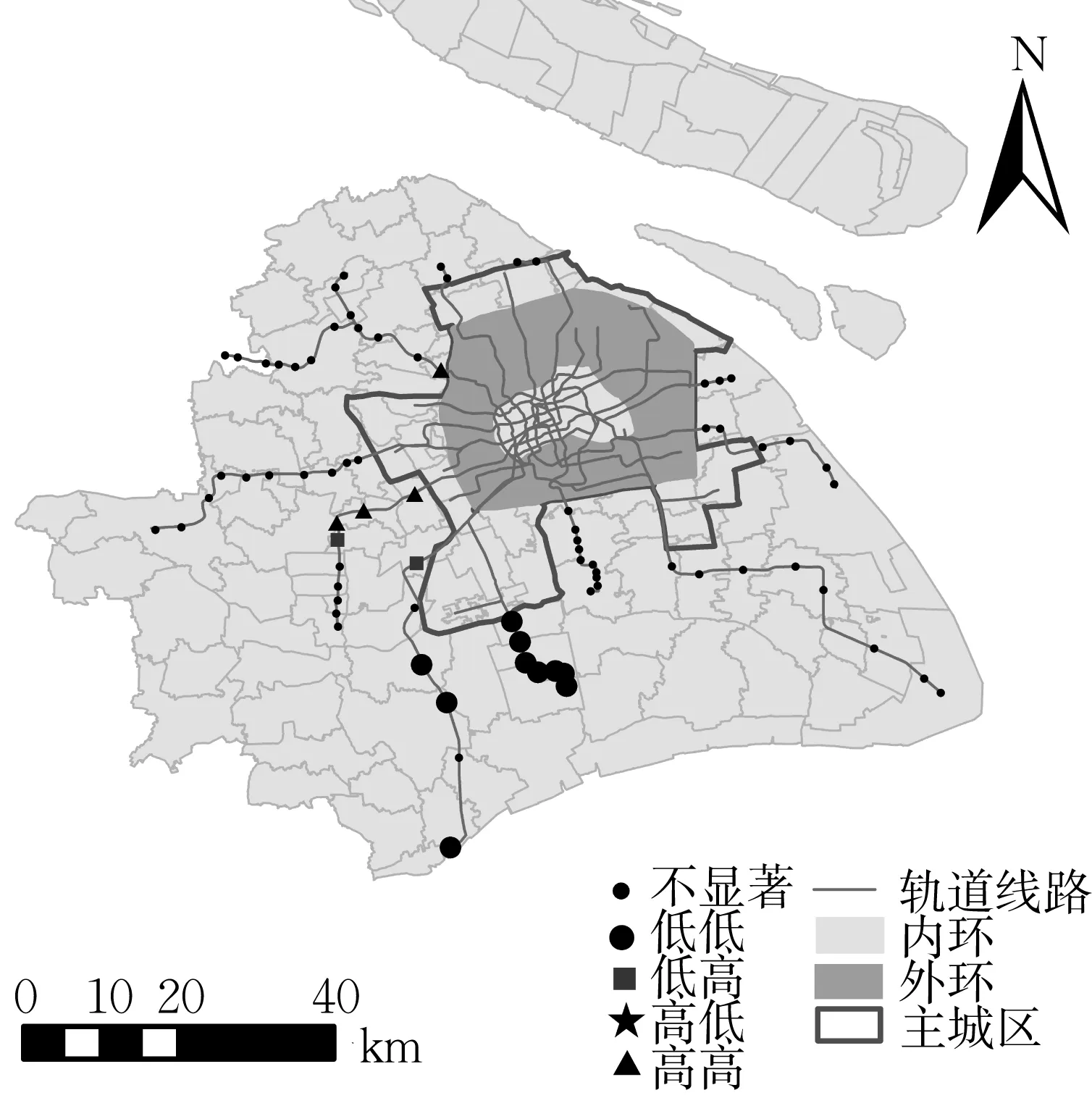

为进一步反映站点客流与站域活力的空间集聚特征,引入局域莫兰指数(Anselin Local Moran′s I)。相对全局尺度,局域莫兰指数能够在微观尺度上对空间分布进行探索与识别,对数据的空间异质性解释能力较强,可用来检测聚类现象与聚集类型,计算模型参考文献[17]。使用ArcGIS的聚类与异常值分析工具计算各郊区轨道站的客流、站域活力的局域莫兰指数,据此对空间集聚情况进行判别。如果活力与客流完全匹配,那么两者高低值聚集的情况应该大体相似。但计算结果表明轨道客流与站域活力的空间集聚特征在部分区域存在差异,见图4与图5,如奉贤新城5号线区段站域活力并未出现显著低值集聚而客流出现明显的低值聚集现象。进一步证明郊区轨道站客流与活力的匹配性存在差异。

图4 客流空间集聚特征Fig.4 Spatial Agglomeration Character of Ridership

图5 活力空间集聚特征Fig.5 Spatial Agglomeration Character of Vitality

对站点客流与站域活力计算结果进行Z-score标准化,利用象限法将77个郊区轨道站进行分类,如图6。由于站点客流高站域活力低的站点数较少且大部分接近坐标轴,所以将其并入第一象限。即最终将站点分为3类(见表2):活力高客流高(占比38%,A类)、活力低客流低(占比44%,B类)、活力高客流低(占比18%,C类)。以A类为参照,B类站点的活力约为A类的1/3,进出站客流约为A类的1/5;C类站点的活力与A类相当,进出站客流约为A类的1/3。3类站点空间分布如图7所示,3类站点进出站客流与站域活力统计结果见表3。站点客流与站域活力分布特征的不一致反映了两者协同发展程度有差异,表明站域周边的人群出行并不一定能转化为轨道客流,解析人群活力与客流之间的联系有助于寻找提高郊区轨道客流的方法。

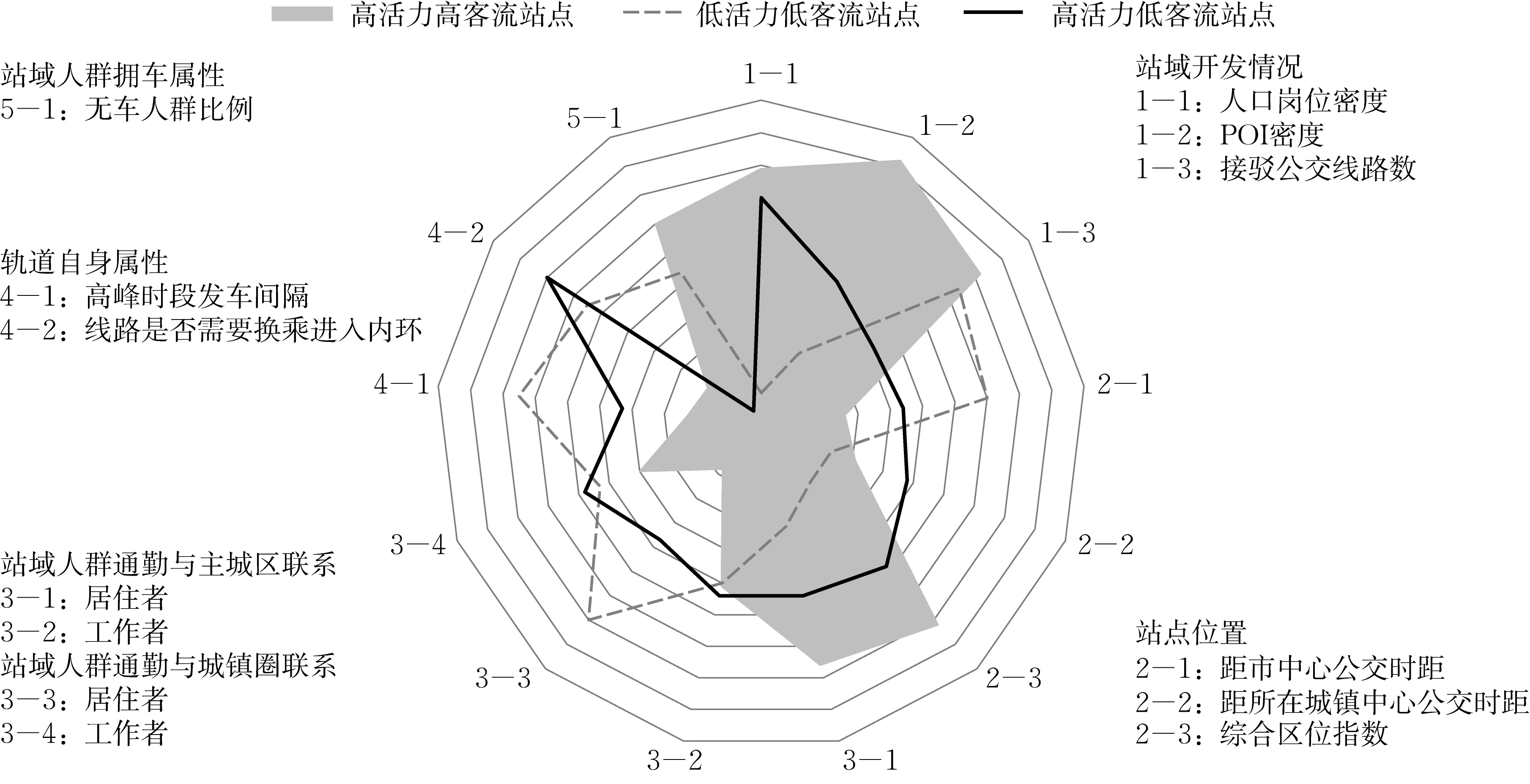

表2 郊区轨道站站点分类Tab.2 Classification results of suburban rail sites

表3 3类站点进出站客流与站域活力Tab.3 Ridership and Vitality of three groups

图6 轨道站客流与活力象限Fig.6 Quadrant diagram of ridership and vitality

图7 3类站点空间分布Fig.7 Spatial distribution of three types of sites

3.2 站点分类模型构建

以高客流高活力站点为参照组,构建多分类Logit模型,探究并分析造成高活力低客流、低活力低客流站点的主要原因。

多元 Logit 模型可视为对被解释变量中各类选择行为两两配对后构成的多个二元 Logit 模型实施联合估计[18]。模型构建为

式中:b为选定的基准组;j为因变量的种类,j=1,2,3,…;πij为被解释变量yi取j时的概率;x为自变量集合对应的取值向量;βj为选项组j对应的系数向量。当j=b时,等式左侧为ln 1=0,则βb=0,即选择相对自己的回归系数(log-odds) 始终为零,致使该组别对应的任何解释变量系数也必然为零。令J为因变量包含种类的总量,通过求解这J个方程,可以得到每种选择的预测概率为

参考相关研究[19-24],自变量选取考虑了站域开发程度、站点所处区位、站域内人群通勤职住情况、轨道自身性质、站域人群拥车属性5个方面,共12个定量指标。包括:站域人口岗位密度、站域POI密度、站点接驳公交线路数、站点综合区位指数、站点至市中心公交时距、站点至所在城镇圈中心公交时距、站域居民与主城区联系度(站域内居民工作地位于主城区的通勤出行占所有通勤出行的比例)、站域居民与紧密城镇圈联系度(站域内居民工作地位于所在城镇圈的通勤出行占所有通勤出行的比例)、站域工作者与主城区联系度(站域内工作者居住地位于主城区的通勤出行占所有通勤出行的比例)、站域工作者与紧密城镇圈联系度(站域内工作者居住地位于所在城镇圈的通勤出行占所有通勤出行的比例)、轨道站高峰时段平均发车间隔、轨道站所在线路进入内环是否需要换乘、站域拥车人群比例。经过模型比选及避免变量间的多重共线性,最终7个指标被选入模型。自变量中站点综合区位指数计算式为

式中:x1为距离上海市市中心的公交时距,时距大于60min、处于45~60min、小于45min时,x1对应取值分别为1、3、5;x2表示其位于上海城镇体系中的何种等级的城镇,站点位于新城核心区、中心镇、新城非核心区、一般镇及其他区域,x2对应取值分别为4、3、2、1。

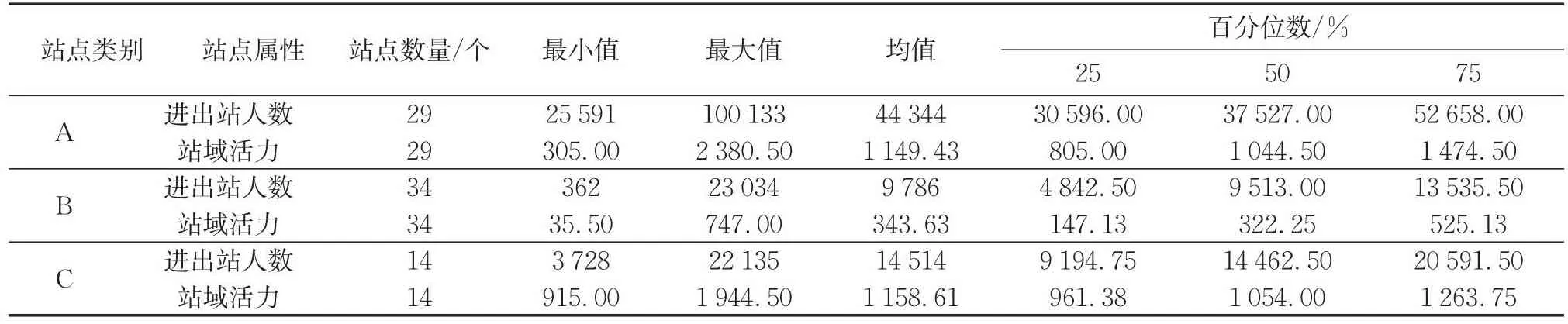

以A类高活力高客流站点为参照组,多分类模型构建结果见表4。McFadden Rho-square达到0.754,模型拟合结果较好。由于Logit模型的回归系数(log-odds)的实际意义不易解释,通常对其进行指数化处理得到胜算比OR值(odds ratio),即成为某一类站点的概率与基准组概率的比值。

表4 多分类Logit模型估计结果Tab.4 Estimated results of multinominal Logit model

模型整体检验结果显著,R2达到0.754,认为模型整体表现较好。

从自变量显著性结果可知, B类低活力低客流站点主要在站域开发程度、站点位置、站域人群通勤情况方面与A类站点差距显著。其中站域POI密度、接驳公交线路数的OR值均小于1,说明当站域内POI密度越小、接驳公交线路数越少,站点成为B类站点的可能性提升。表明低强度的站域开发,会同时降低客流与站域活力。站点区位的OR值小于1,表明位于上海城镇体系规划中较低级别区域的站点,如位于一般镇或其他区域的站点,更大可能为B类。站域居民与紧密城镇圈的联系度的OR值大于1,则表明站域居民的通勤行为越集中于所在城镇圈,站点越可能表现出低活力低客流现象。推测原因为:站域居民的工作地集中于所在城镇圈导致人群通勤范围缩小,站域人群出行活力降低,同时轨道交通长距离通行的优势难以体现,从而导致轨道客流低。

而对于C类高活力低客流站点,接驳公交线路数、轨道进入内环是否需要换乘、站域人群拥车比例是显著性指标。结果表明,相对于不需要换乘进入内环的站点,需要换乘进入内环的站点属于C类的胜算比达到44。因此认为对于未直接接入大城市中心区域的轨道线路,尤其需要注重轨道线路之间的便捷换乘衔接,避免过长的换乘时间导致轨道吸引力下降,从而导致客流下降。接驳公交线路数与无车人群比例的OR值均小于1,说明当站域内接驳公交线路数越少、拥车人群比例越高,站点越可能属于C类。由于C类站点已具有较高程度的人群出行活力,因此C类与A类的显著性差异指标是把已有的人群出行引导为轨道客流的关键要素。

3.3 边际效应分析

由表4可知,在7个变量中,仅站点、接驳公交线路数同时显著,说明B、C两类站点在公交接驳方面与A类站点均有显著差异。为进一步探究接驳公交数变化对因变量的影响作用,计算该变量的平均边际效应与其在不同取值情况下的平均预测概率,结果如图8、图9所示。

图8 接驳公交线路数的边际效应Fig.8 Marginal effect of connecting bus lines

图9 接驳公交线路数的平均预测概率Fig.9 The effect of connecting bus lines on predicted probability

可知,随着公交线路数不断增加,成为A类站点的概率不断提高,但边际效应的变化幅度整体较小,达到12条后,平均边际效应基本处于一定值,此时成为A类站点的概率也已经超过了0.5;成为B、C类站点的概率随着接驳公交线路增多而不断降低,但边际效应的变化呈现出相反趋势。对于C类站点,平均边际效应的绝对值整体趋势递减,当公交线路数超过10条后,边际效应快速下降。说明对于C类站点,当接驳公交线路数达到10条左右后,再提升公交线路数对于站点转化为A类的效果较小。

由分析可知,对于郊区轨道站,接驳公交线路是提升客流与活力的关键要素,丰富的地面公交接驳能满足更大范围人群的出行需求,特别是对公共交通依赖度更高又受制于经济原因无法居住在站域周边的中低收入人群,公交接驳通过扩大站点的客流辐射范围显著为站点增加客流,并提高站点周边人群的出行便利度,提升站域活力,促使站点向高客流高活力类型靠近。

4 站点分类特征及发展建议

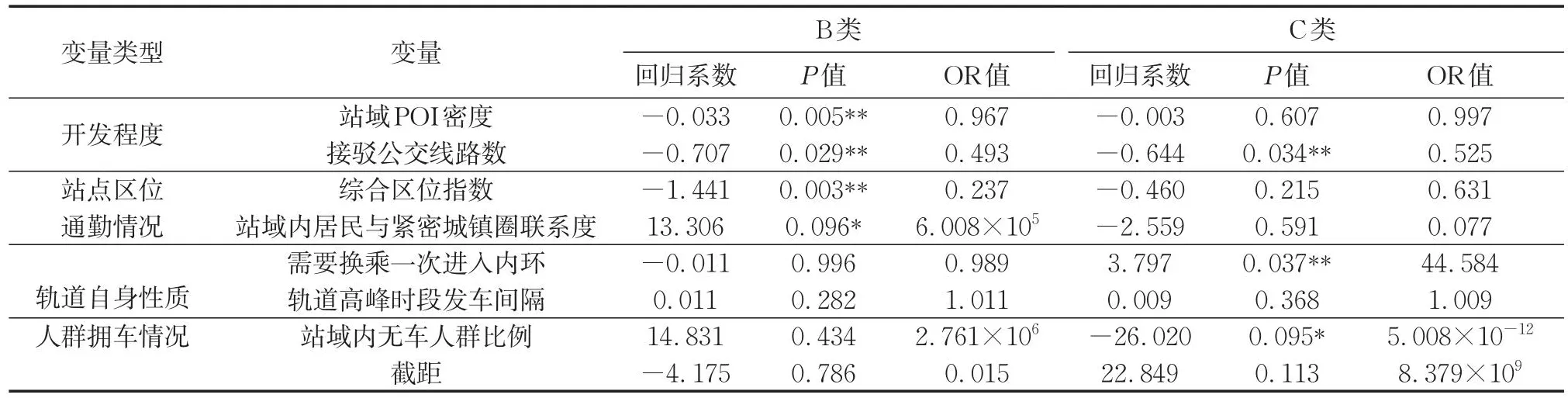

经过方差分析与非参数检验,3类站点在站域开发强度、站域内人群通勤与城镇圈、主城区联系情况、轨道交通属性、站域开发情况5个方面存在显著差距,因此从这5个方面对3类站点进行画像对比分析(见图10),结合分类模型,对上海郊区轨道站点提出改善策略。

图10 3类站点属性对比Fig.10 Portrait of rail sites in three groups

4.1 高活力高客流站点

高活力高客流站点是郊区中发展最好的一类站点,在远近郊区均有分布。这类站点站域开发程度较为成熟,站域人口岗位密度(平均7 770人·km-2)、POI密度(290个·km-2)均为3类站点中的最高值,高强度多样化的土地开发为此类站点积攒了人气,打下了客源基础。同时丰富的接驳公交线路(平均每个站点布设9.8条)、相对较高的发车频率(高峰时段平均发车间隔为230s),提高了人群出行便利度,增强了此类站点的轨道吸引力,有效将人群出行转换为轨道客流。

对于此类站点,后续发展策略为采取针对站点自身短板的个性化改善措施,进一步提高站点客流。如对于A类距离主城区较远的站点,可以考虑多样化的行车组织方案(如大小交路等)进一步提高高峰时段发车间隔与行程速度,增强郊区与主城区的联系便利程度,进一步提高轨道竞争力。此外,由于此类站点高峰时段客流量通常较大,需要注意站点高峰时段车站拥挤管理的弹性,提高轨道站点在高峰时段的服务水平。

4.2 低活力低客流站点

此类站点客流与活力表现均较差,大部分位于城镇级别较低的远郊,且站域人口岗位密度(平均3 390人·km-2)、POI密度(平均70个·km-2)显著低于其他2类站点,站点周边开发程度处于最低水平。如16号线的书院站与惠南东站,站点周边基本为农田与待开发用地。由于人群出行是轨道客流的基础,对于此类站点,首先需要增强站域开发强度,通过在站域导入高层级商圈或写字楼,增加接驳公交数,以增加站域人群出行活力,为轨道交通创造客源。重点沿轨道线路方向引导土地开发,减少出行活力范围与轨网服务范围出现较大偏差的现象,实现土地开发增加的客源能较多地转移为轨道客流。在增大开发密度的同时,注重调节站域内人群的通勤职住情况,避免轨道站周边人群的通勤行为过度集中于周边城镇圈,提高轨道站点的交通功能资源利用效益。在为站点增加人群活力的同时,轨道服务水平也需要同步提高,目前此类站点高峰发车间隔较大,平均高峰时段发车间隔达到540s,需要通过多样化的列车编组方式提升发车频率,满足人群的出行需求,让人群尽可能依赖轨道出行,避免该站点转化为高活力低客流站点。

4.3 高活力低客流站点

高活力低客流站点表现出明显的活力与客流失调现象,高强度的人群出行未转化为高轨道客流。接近65%的此类站点位于3条(浦江线、5号线、17号线)未直接接入上海外环(最近换乘站点距离市中心仍大于15km)的轨道线路上,说明该类大部分站点进入城市中心区域至少需要一次换乘。同时,此类站点接驳公交线路数也呈现出低值(平均每个站点布设6.5条)、高峰时段轨道发车间隔也较高(平均高峰时段发车间隔340s),说明此类站点轨道服务水平较低,难以高质量地满足周边人群的出行需求,同时表现为此类站点周边人群的拥车比例呈现绝对高值。高活力低客流站点虽然有大量的人群出行作为基础,但由于轨道竞争力的不足,人群出行大量转由私人交通承担。

对于这类具有待挖掘轨道客流潜力的站点,最重要的是提高轨道交通的竞争力,重点将人群出行转化为轨道客流。①对轨道站配套的公交线路布局优化调整,服务好轨道客流的最后1km,增大客源范围。②优化调整列车运行图,提高轨道换乘客流进入市区的便利性;③通过开设快车、大站车、小编组高频次列车,缩小高峰时段轨道发车间隔及提高列车行程速度。④出台鼓励增加轨道站域周边经济适用房开发等政策,给不拥车的人群更多的居住在轨道站周边的机会,为轨道交通导入潜在客流。此外,此类站点在站域开发水平方面仍略低于高活力高客流站点(站域POI密度平均值为170个·km-2,站域人口岗位密度平均值为6 490人·km-2),说明在站域开发程度上高活力低客流站点仍有提升空间。

5 结语

以上海市77个郊区轨道站点为研究对象,利用象限法根据站域活力与进出站客流量的匹配度将站点分为3类,发现超过60%的站点存在站域人群出行活力高但进出站客流低、出行活力低且进出站客流低的情况。构建多分类Logit模型并对站点分类分析,发现较低的站域开发水平会导致站域人群活力与客流同时低下,而单纯增加人口岗位密度、POI密度,能带来人群出行活力的提升,但并不一定能带来轨道客流,人群出行也可能转向私人交通。在站域开发的同时,还需要轨道竞争力提升等配套措施,才能真正将站域人群活力有效转化为轨道客流。研究结果为超大和特大城市郊区轨道站点客流与站域活力两者协同发展机理提供参考。后续将进一步探究站域人群活力、轨道站进出客流量2个指标影响机制在城市郊区不同区域是否存在相似性。

作者贡献声明:

吴娇蓉:研究设计、活力测度方法构建、数据建模审核、论文撰写。

邓泳淇:研究设计、数据采集、建模分析、论文修订。

陈彩婷:数据处理、制图。