城市轨道交通车辆基地综合利用一级开发阶段的一体化设计创新与实施回顾

——以北京地铁16号线北安河车辆段为例

2023-07-30卢源王岳颐张仁达李新茹

卢源,王岳颐,张仁达,李新茹

0 引言

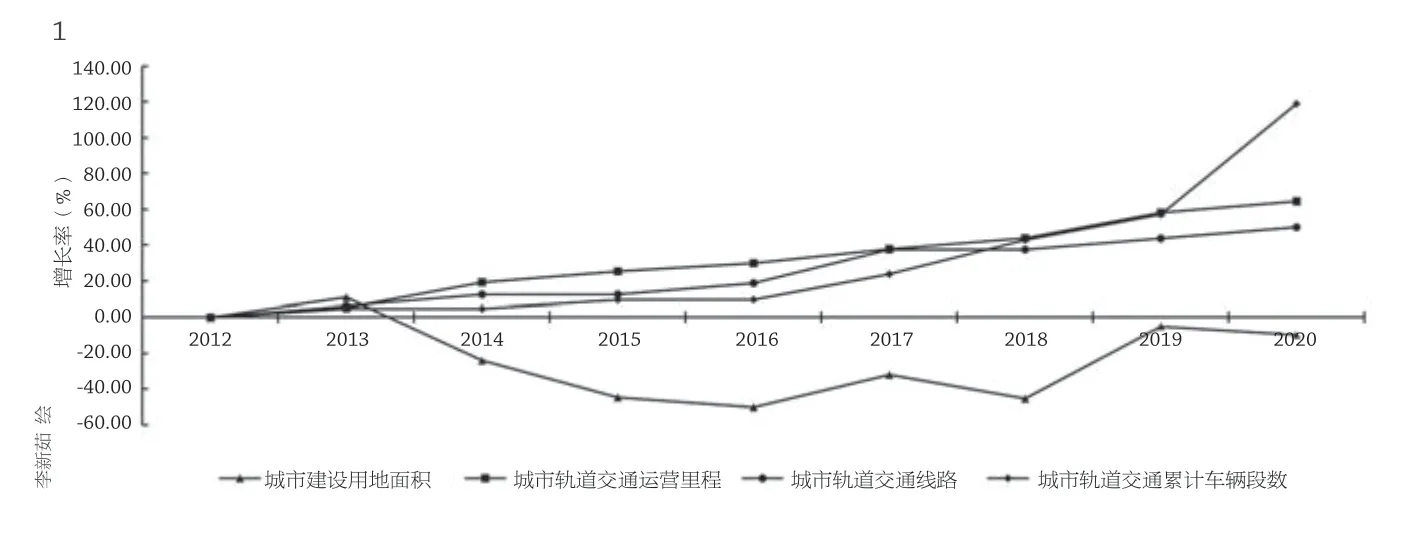

近年来,在北京实施“减量规划”的背景下,城市建设用地总量逐步缩减,而城市轨道交通规模反向增长。城市轨道交通运营里程与线路数量的增长速度远超过城市建设用地面积的增长速度,规划与在建的城市轨道交通线路还会在未来占用更多的城市土地资源(图1),因而出现了城市轨道交通线路增长所需用的土地增长迅速与城市建设用地增长相对缓慢之间的矛盾。

与此同时,在城市轨道交通用地中,轨道交通车辆基地是轨道交通车辆维护场地,包含车辆停放、检查、整备、运用和修理及相应的管理办公等功能[1]。其功能、工艺与结构特征较为特殊,存在占地面积大、投资需求高、对城市景观环境影响大等问题。为充分利用城市土地、实现轨道交通对城市片区发展与更新的综合促进作用,在TOD 开发理念的带动下,香港首先探索了轨道交通车辆基地“轨道+物业”的综合利用模式[2],这一模式可以实现提高土地利用效率带来可观经济效益的同时,为轨道交通车辆基地投资建设及线路运营减轻资金压力[3]。

因此,近年来北京市把车辆基地作为线网重要开发节点,采取空间综合利用的方式对其上盖进行二次开发,既可以平衡轨道交通建设的投资成本、节约土地资源、丰富片区城市功能,又能盘活片区经济、改善城市风貌。

1 北京城市建设用地与轨道交通里程、线路和车辆段数量对比,数据来源:北京市统计局

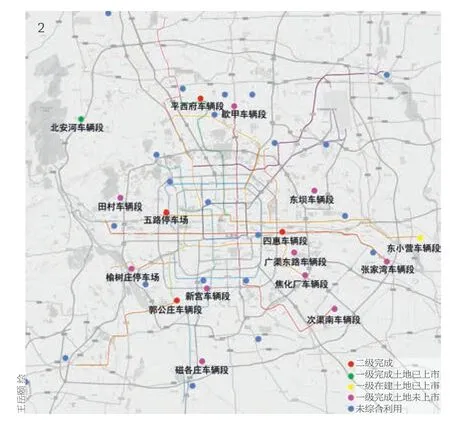

2 近期线网规划中的北京市轨道交通车辆基地分布,截至2020年,数据来源:根据公开资料和调研访谈整理

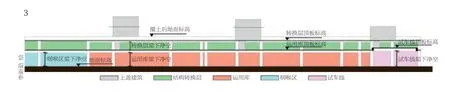

3 车辆基地综合利用典型标高关系示意

1 北京轨道交通车辆基地综合利用的发展态势和模式

1.1 北京轨道交通车辆基地综合利用的发展态势

北京轨道交通车辆基地综合利用始于1980 年代,通过在地铁上盖建设的小型实验积攒了初步实践经验[4]。经过近40 年的探索和发展,北京轨道交通车辆基地综合利用经历3 代实施项目的发展,目前已有4 处完成开发建设,另有12 处综合利用在规划与建设中(图2)。

从发展业态来看,车辆基地综合利用的功能,从以住宅为主逐渐发展成为以住宅为主体、集商业、办公和市政功能于一体的城市综合体。根据《北京市轨道交通第二期建设规划(2015-2021 年)》,12 座车辆基地综合利用的开发建设总建筑面积为3,693,400m2,其中住宅规模为2,504,900m2,占比68%。该组数据显示:住宅用地上市出让所获土地收益是车辆基地综合利用整体效益的重要组成部分。

因此,提升车辆基地综合利用的整体品质——尤其是住宅部分的品质,是增加开发收益,平衡财政压力的关键因素之一。

1.2 北京轨道交通车辆基地综合利用的实施模式

北京轨道交通车辆基地综合利用在探索中总结出“三次开发、两次建设”的实施模式。由轨道交通投资主体进行整体策划、组织综合利用后,进行土地征收与车辆基地建设(一级开发)。在保证轨道工程建设的基础上进行上盖基础平台建设(1.5 级开发),为上盖土地上市出让和二级开发建设做好工程预留,并通过“三维出让”的土地确权方式明确了一二级开发的产权空间分层[4]。

1.3 轨道交通基地综合利用的一级开发阶段一体化设计的概念及作用

为了实现1.5 级开发工程预留的高效性,就需要对盖下、盖上和转换部分统筹设计,并协调车辆基地及周边土地规划。所谓一体化设计,既在TOD 理念基础上,以对轨道交通车辆段的统筹设计实现节约土地及资金、提升开发效益和促进区域协同发展等目标。经北京市近30 年来的经验总结,一体化设计包含3 个层面的目标:(1)规划一体化:整体统筹车辆基地、上盖物业和周边城市片区的规划,运用TOD理念实现城市片区协同发展;(2)设计时序一体化:协同一级开发、1.5 级开发和二级开发,在一级开发阶段提前引入二级开发的设计需求,并统筹协调1.5 级开发的设计预留;(3)设计一体化:协调整合车辆基地工艺部分与开发物业部分的空间组织、结构整合、交通衔接、环境提升等方面,实现车辆基地盖上盖下协同,促进有效利用。

2 当前北京车辆基地综合利用案例存在的问题

经过多年探索,北京市通过顶层设计和政策引导[5],在车辆基地综合利用规划一体化方面已经取得了长足的进步和较好的社会经济反响。然而,现有综合利用案例在设计时序一体化、空间组织一体化、结构整合一体化、交通衔接一体化、环境提升一体化等方面仍需进一步提升,具体体现在以下几点:

2.1 设计时序:一级开发和二级开发设计矛盾突出

车辆基地综合利用复杂的“三次开发、两次建设”过程,导致决定上部住宅建筑布局的车辆基地与结构转换层设计方案距住宅上市有很长时间。以北安河车辆段为例,从一体化方案批复到二级土地上市(2018 年12 月)的周期长达24 个月,距离项目上市销售(2019 年12 月)又隔12 个月,远长于一般的土地开发过程。产品入市严重滞后于预留工程设计,但预留工程设计又对产品有强制约关系。因此,预留工程设计需要为上盖产品留足弹性以应对长开发周期中市场需求的变化。

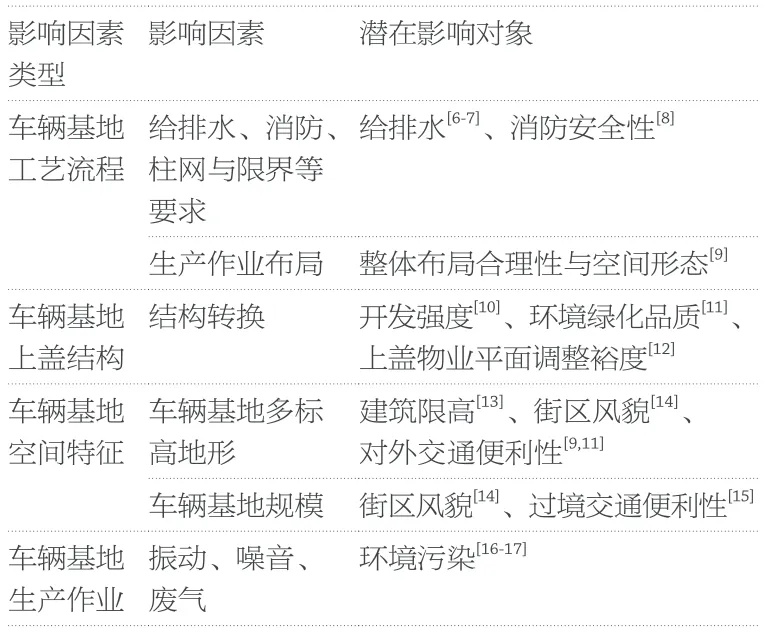

当前模式下,虽然在一级开发阶段会根据未来市场预期对上盖建筑进行预设计,但这些设计与二级开发阶段市场的实际需求不可避免地存在一定差距。现有案例都是在二级开发阶段对上盖项目进行再设计,但在结构体系、荷载安排都已确定的情况下,方案调整的代价大、余地小,影响了产品市场价值(表1)。

表1 车辆基地对上盖物业影响因素,王岳颐 绘制

2.2 空间组织:分区空间利用率不高

典型的车辆基地通常包含厂前区、试车线、咽喉区1)、运用库、检修库、落地开发区等几个功能分区,车辆基地的综合利用主要是对除厂前区以外部分的立体复合利用。因此,北京车辆基地综合利用的空间利用效率不高,没有形成一整套开发理念(表2)。

表2 北京轨道交通车辆基地综合利用案例分区容积率,李新茹 绘制

由表2 可见,既有案例的空间利用率和整体开发强度仍然有一定提升的空间,主要体现在咽喉区的开发利用强度仍然较低、检修库尚未实现上盖利用。其原因在于咽喉区盖下柱网不规则,难以支撑大规模上盖利用;检修库盖下柱跨较大,导致盖上开发的结构转换成本较高。

2.3 空间组织:多高差、多平台的场地空间缺乏设计方案

车辆基地本底既是上盖利用的主要制约因素,也是最重要的场地设计特点。主要体现在:上盖部分与周边场地天然的场坪高差;车辆基地各分区由于工艺要求形成的层高差异;库房之上搭建转换层形成的空间层次(图3)。协调、处理这些标高关系是上盖利用设计工作的重要环节。

北京既有车辆基地综合利用案例以“造板”“造地”作为场地设计基本理念。即在大跨度厂库顶部通过结构转换,制造一块“双层”的“平板”,作为二次开发的场坪。随着库顶“平板”与地面交通连接及空间设计方法的进步,其实际开发效果趋于常规地面,但落地区、咽喉区、检修库和运用库各分区之间高差处理仍比较简单。同时,“造板”形成的大尺度线性空间边界较为生硬,各分区的交通连接和空间环的连续性仍有待改善。车辆基地多高差、多平台的场地空间特色有待进一步挖掘利用。

2.4 结构整合:结构载荷与盖上景观绿化矛盾无法解决

车辆基地综合利用所营造的盖上绿化对覆土深度有一定要求。更大的覆土深度意味着更丰富、更优质的住区绿化景观,同时也意味着更大的结构荷载和更高的建造成本。现有案例对景观营造成本与品质之间的平衡做了很多探索。如五路停车场按照1.5m 的通用标准预留了咽喉区盖上景观的覆土深度,取得了较好的景观效果,但该覆土深度也使得大型乔木的栽植和生长受到较大限制。

2.5 交通衔接:轨道交通与盖上交通不流畅

组织便捷舒适的盖上—地面慢行联系始终是车辆基地综合利用的难点之一。四惠车辆段盖上和地面仅有2 个步行楼梯联系,后期为改善交通又加建了5 个。在平西府车辆段与五路停车场,一方面增加了盖上与地面的垂直交通节点数量;一方面围绕轨道交通车站设置了集社区商业、公交车站和盖上、盖下、垂直交通于一体的综合体,有效改善了慢行交通体验。其不足在于,地面—盖上流线经垂直交通合后只能到达盖上露天地坪,作为轨道交通上盖尚未实现无风雨的门到门无缝换乘。

2.6 环境提升:场区界面与街区环境融合不够

降低车辆基地对周边环境品质及风貌的影响是综合利用的重要目标。第一代车辆基地综合利用实践中,工艺厂库多直接对外,仅在外立面进行了装饰处理。第二、三代车辆基地综合利用案例通过落地区建筑的布置对厂库进行了一定遮蔽,但受限于用地红线,厂房、咽喉区仍无法全面遮蔽。运营噪音和厂库外立面仍然对周边环境品质和城市风貌产生消极影响(表3)。

表3 北京轨道交通车辆基地综合利用案例厂库遮蔽比例,王岳颐 绘制

3 解决车辆基地综合利用一体化开发问题的设计创新与实施对比

针对北京市既有轨道交通车辆基地综合利用现有案例在设计时序、空间组织、结构整合、交通衔接、环境提升等方面存在的问题,北安河车辆段综合利用一体化设计方案提出了相应的创新思路。在项目实际建设中得到了不同程度的实施落地,积累了宝贵的经验。

3.1 设计时序一体化:一体化设计解决二次设计的矛盾

北安河车辆段位于海淀山后地区,处于北京生态涵养区与郊野公园相交区域。项目规划总用地31.49hm2,包含落地区、咽喉区、运用库与检修库区、车辆段办公区和幼托用地。场地限高为45m,扣除盖下区库房与结构转换层高度后,盖上区建筑高度需控制在28.7m 以内,盖上区开发总容积率为1.27。鉴于一次开发和二次开发设计上容易存在不可调和的矛盾,在项目规划前期即确定了最终盖上建筑定位,实现一体化开发。

考虑到该项目较低的容积率指标和优越的视觉景观资源,一体化设计方案将项目总体定位从刚需住宅调整为高端产业园区引导下的高环境品质和高附加值的生态社区。为实现这一定位调整,设计方案依托车辆段综合利用的空间特色,将原规划中高层、高密度住宅调整为小高层与多层结合的大户型中密度高品质住宅,并增加符合高技术园区特质的独立办公产品(图4)。

3.2 空间组织一体化:依托本底特征提高空间适应性

4 对比北京院方案(实施方案,下)与投标方案(上)效果图

5 北安河车辆段上盖综合利用标高

6 北安河车辆段盖上下沉绿化坑剖面5.6引用自上海天华建筑设计有限公司与凯达环球建筑设计咨询有限公司关于本项目的设计文件

7 北安河车辆段盖上下沉绿化效果图,来源:北安河项目销售图册

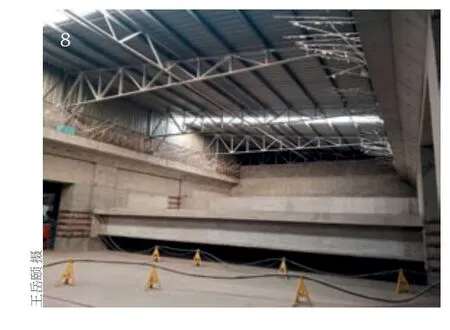

8 运用库建构转换层开孔实施

高差是车辆基地综合利用最主要的竖向空间特征。既有案例的设计思路是尽可能抹平高差,使盖上部分更接近平地。北安河车辆段综合利用的设计方案则从车辆段的本底特征出发,提出空间适应性设计。方案借鉴丘陵地区建筑设计的思路,在竖向空间设计中积极利用车辆段高差,采用多标高入口设计,将平面绿化转化为三维的立体景观(图5、6)。

在北京轨道交通车辆基地既有设计案例中,结构转换层一般兼做盖上物业的设备层和停车层。北安河车辆段综合利用一体化设计方案在结构转换层顶板上设置了多个开孔,把自然通风采光、绿化和社区公共空间引入结构转换层,取得了多重效果。首先,开孔可以有效改善车库层的消防性能。其次,方案通过开孔将盖上平面绿地转化为纵跨多层的立体庭院(图7),并在部分开孔中设置了住区配套功能以及各类室内、半室内住区交往空间,使得车库层变为更有活力和潜在功能的公共空间。再次,方案将开孔部位设置在贴近盖上住宅楼座的一侧,将自然通风采光引入盖上住宅楼座的底部,为多标高首层(车库层自然采光入户门厅和盖上场坪入户门厅)、多标高入口以及首层局部下跃等特色住宅楼型提供了空间基础。最后,结构转换层顶板开孔的设计策略可在一定程度上减少结构转换层面积,将节省的面积指标腾挪于盖上住宅,增加投资效益。

结构转换层顶板开孔是北京车辆基地综合利用中的首次尝试,也是车辆基地综合利用中的重要创新。为实现转换层顶板开孔的设计创新,方案提出将结构转换功能从转换层顶板移至底板(即工艺部分顶板)的创新思路,从而将转换层顶板(即上盖部分的地面)从结构转换的任务中解放出来,单纯承担配建停车场屋面的功能,从而显著减轻该部分的结构强度要求,为结构转换层空间设计带来丰富的可能性(图8)。

后续的一级和二级开发建设基本保留了开孔的设计方案,但开孔规模和数量显著减少——从最初方案的12 个减少到8 个;开孔位置也做了较大调整,从盖上住宅楼座一侧改为宅间绿地中部,相应的住宅首层下跃、车库层自然采光、入户门厅等设计都未能实现。其原因在于车辆段工艺设计仍采用传统做法,在8 级抗震设防的条件下,结构验算表明开孔数量和位置不能保证侧向力达标,尤其是围绕楼座的转换结构层开孔直接影响了整体刚度。

虽然该一体化设计方案相应提出调整结构转换层设置的建议,但由于工艺设计在一体化设计之前已基本完成,再对结构转换层进行重大结构调整会影响轨道交通的工期目标,因此部分开孔设想并未在后期建设中实施。

3.3 空间组织一体化:以高效均衡的分区设计提升空间利用率

在盖上区限高导致空间较小的前提下,为保证地块整体开发强度不变,在北京市首次提出在检修库、咽喉区盖上进行大规模综合利用的策略,从而实现各分区开发规模的相对平衡,为各分区的空间设计提供了更多元素和可能性,也为形成起伏有序的天际线创造了基础条件。

检修库盖上开发是北京轨道交通车辆基地综合利用尚未实现的部分。设计方案优化了场段设计,将检修库中用于办公和宿舍的辅助空间与住宅基础落位区双向对位调整,使盖上荷载最大的住宅主体结构落位于检修库两侧跨度较小的部分,同时将检修库中央大跨上方作为荷载较小的宅间绿地使用。从而使得多达20,000m2的检修库上部空间得到充分利用,显著提升了整体土地利用率。

车辆段咽喉区结构柱网密集且布置不规则,是制约咽喉区上盖利用的主要因素。方案在咽喉区上部布置了26,000m2的独立式总部办公园区,从而首次实现对咽喉区的大规模商业化利用,提升了车辆段盖上空间利用率。为此,方案充分利用了小尺度办公建筑柱网布局灵活的特点,对咽喉区上下柱网进行双向对位调整,盖上办公建筑在此基础上进行优化,使尽可能多的盖上建筑柱网可以直接落地。这些措施大大增强了咽喉区空间使用率,显著降低了咽喉区上盖预留的结构成本,为落实总体设计构思提供了重要的技术支撑(图9)。

项目实施基于车辆段工艺和结构特征对运用库、检修库的层高进行精细化设计。在运用库部分,接触网安装要求是控制层高的主要因素。设计方案通过优化接触网设计,将运用库的总高降低1.2m。检修库主跨部分层高受吊车作业限制难以调整,但部件检修库吊车作业的高度仍有优化空间。运用库、检修库层高的共同优化使检修库的顶板高度与调整后的运用库上盖转换层顶板平齐,打通了盖上场地视廊。盖下高度的降低在一定程度上降低了建造成本,也为盖上建筑布局创造了更大的弹性(图10)。

项目实施保留了检修库与运用库平齐设计。在北京市新版《北京城市总体规划》发布后,车辆段开发容量受到更严格的约束,北安河车辆段综合利用总体规模被缩减,使得原规划中较低的场地限高与较大的开发规模间的矛盾不再突出。因此,项目实施时在不增加整体开发高度的前提下,维持了最初转换层车库的层高设计。

9 北安河车辆段各功能分区预留位置示意

10 北安河车辆段剖面

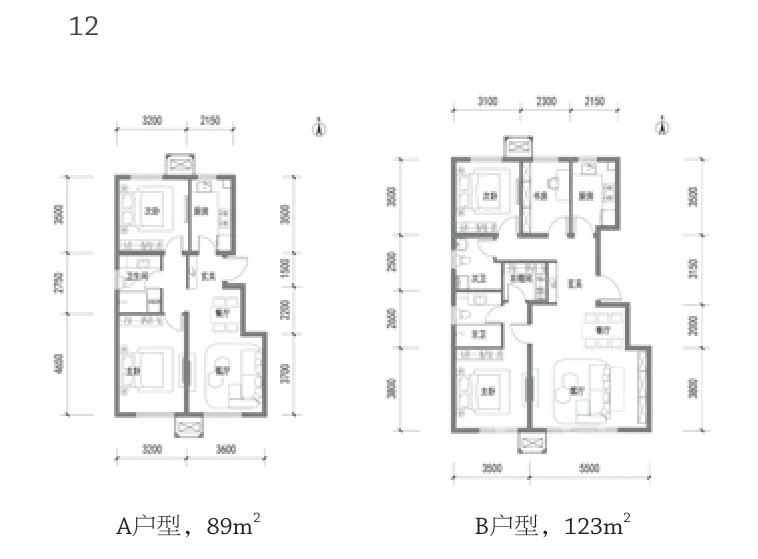

11 户型可变性设计方案与柱网布局示意

12 项目实施户型图,来源:北安河项目销售图册

3.4 结构整合一体化:基于承载能力的户型可变性设计

为应对住宅市场需求可能产生的变化,北安河车辆段综合利用一体化设计方案提出了盖上户型可变性设计。盖上开发结构设计采用框架结构或剪力墙结构,通过采用减少结构墙体数量、降低结构墙体长度、尽量采用较大楼板等措施,为二级开发阶段改变内部户型分隔创造基础条件。

方案考虑了盖上户型变化引起的结构荷载变化,在盖下平台结构和基础设计中提供了必要的承载能力的储备。盖上户型的分隔变化调整还可以通过调整隔震支座的布置来实现。同时,可以通过调整隔震层的刚度、支座参数、上部开发墙体结构布置等方式避免户型调整对车辆段结构产生的影响(图11)。

户型可变性是一体化设计方案的重要创新点之一。结合减震支座的新型抗震结构设计的基本设想在后续深化设计中得以落实[18]。在实施阶段,项目的产品定位调整为定向限竞房,方案提出的可变的、具有一定包容性的户型设计发挥了重要作用(图12)。

3.5 结构整合一体化:以精细化预留设计提升景观品质

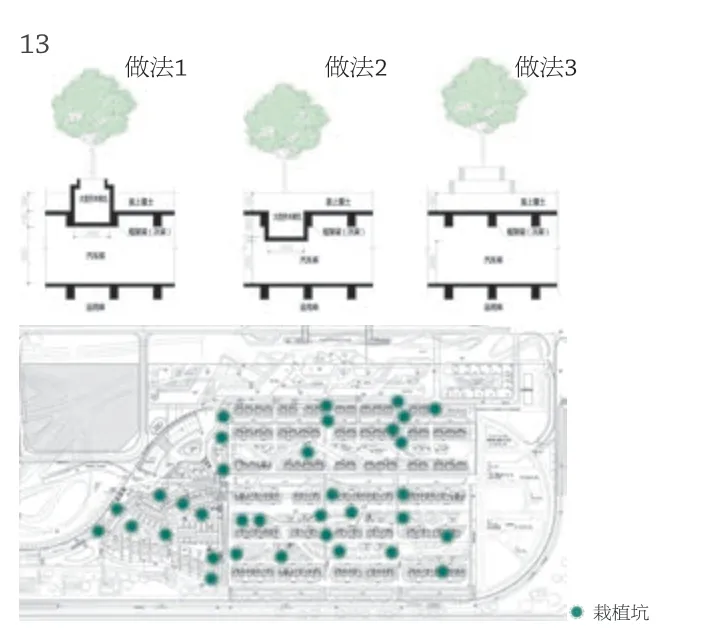

提升盖上区的绿化品质——尤其是增加大型乔木的栽植数量——是一体化设计的另一难点,这需要在覆土荷载成本与栽植效果之间寻求平衡。精细化预留设计是寻求这种平衡的主要途径。为此,方案按照高品质住宅的景观要求推算了大、中型乔木的栽植量,选用上堆、中植、下嵌3 种不同的方式在盖上预留了大型乔木种植坑(图13)。种植坑最小土层深度可达3m 以上,仅需对结构转换层局部进行强化,降低了结构预留成本,实现了成本与栽植量之间的平衡。这些精细化预留设计为二级开发高品质的景观设计创造了基础。

大型乔木种植坑精细化预留设计是一体化设计方案的重要创新之一,但在后期建设中并未得到实施。一方面由于转换结构下移,导致顶板结构刚度不易支撑加建大型乔木种植坑;另一方面也由于后续设计流程并未针对盖上绿化景观进行专项深化设计。在缺少深化设计的指引下,无法针对性地调整局部荷载或加强结构。后续工程设计和实施只能在保证绿地指标的前提下,进行均质荷载“包容”设计,同时必须节约建设成本、尽可能减少覆土厚度。最终,一级开发阶段仍采用了预留平均覆土2m 的传统做法。与此相应,二级开发实施由于缺少可支撑大型乔木栽植的荷载区,只能在直通下部的柱头位置栽植少量大型乔木,最终影响了盖上住区的景观品质。

3.6 交通衔接一体化:基于综合换乘设计的交通组织创新

13 3种乔木种植坑及其在盖上区分布

改善盖上住宅住户的出行体验,是车辆段综合利用一体化设计面临的重要课题。北安河车辆段综合利用一体化设计方案在北侧沿街落地区设置了综合换乘厅,直连16 号线地下出入口,并在其周边设置了全交通方式的换乘场站。在此基础上,方案又对综合换乘厅复合利用,围绕换乘客流布置了社区商业服务中心。车站+换乘中心+社区中心的三合一设计,既实现了各交通方式间零距离换乘、改善了换乘体验,又提升了社区中心的商业价值。经测算,换乘可以为商业导入超过6500 人次/天以上的潜在商业机会。

方案特别关注了从车站到家门的出行体验。为此,方案社区商业和盖上住宅底层门厅之间设置了社区专用的无风雨步行系统。该系统在社区内的部分由结构转换层中的一系列步行连廊组成,每条连廊均呈鱼骨形,直通住宅入户门厅,并串接了所有的顶板开孔区域和社区公共活动空间(图14)。该步行系统充分利用了车辆基地综合利用所独有的车库层在地面以上的空间优势,形成了从“站”到“门”,全天候、多功能的空中住区公共活动网络,为盖上住户与工作人员提供了更舒适便捷的出行和社区公共活动体验,也提升了盖上物业的品质,增强了公共交通出行方式的竞争力。

在后期建设实施中,一体化设计方案构想的无风雨步行系统基本实现,但受困于上盖顶板开孔的减少和位置的调整,其环境较为封闭,步行视觉体验受到一定影响。

3.7 环境提升一体化:环境融合创新提升场地风貌

美化高大的场库建筑界面是一体化设计的难点。为此,一体化设计方案在满足北安河车辆段基本采光通风要求的基础上,在咽喉区西、南两侧以及运用库南侧的规划道路和郊野公园设置了斜坡绿地。规划的市政道路被调整到坡顶,同时坡顶与运用库的顶板基本平齐,形成城市中的“微坡地”。

“微坡地”首先可以遮蔽影响城市风貌并产生噪声污染的场库建筑立面;其次实现了盖上、盖下空间与景观的自然过渡,削弱了盖上地坪与周边场地的视觉落差;最后,坡顶路与运用库之上的停车库相齐可以显著改善其进出条件(图15)。

在车辆段南侧使用“微坡地”进行遮挡是一体化设计方案的重要创新点之一。但由于设计之初北安河车辆段相关征地手续即已完成,征地范围仅包含工艺需要的边界和沿北清路的边角用地,在南侧运用库与征地红线之间仅留有10m 的余量,不足以起坡。同时,车辆段工艺设计也已完成部分报审程序,用地红线和场段内布局设计已无调整余地。因此,超出征地红线和建设范围的“微坡地”方案设想没有落实。

4 回顾与展望

截止目前2),项目仍处于二级开发阶段的后续建设中,虽无法做出全面的实施效果评估,但通过前文中设计创新思路与实施中落地结果的对比,我们反思了一级开发阶段的一体化设计流程与实施模式,有如下思考:

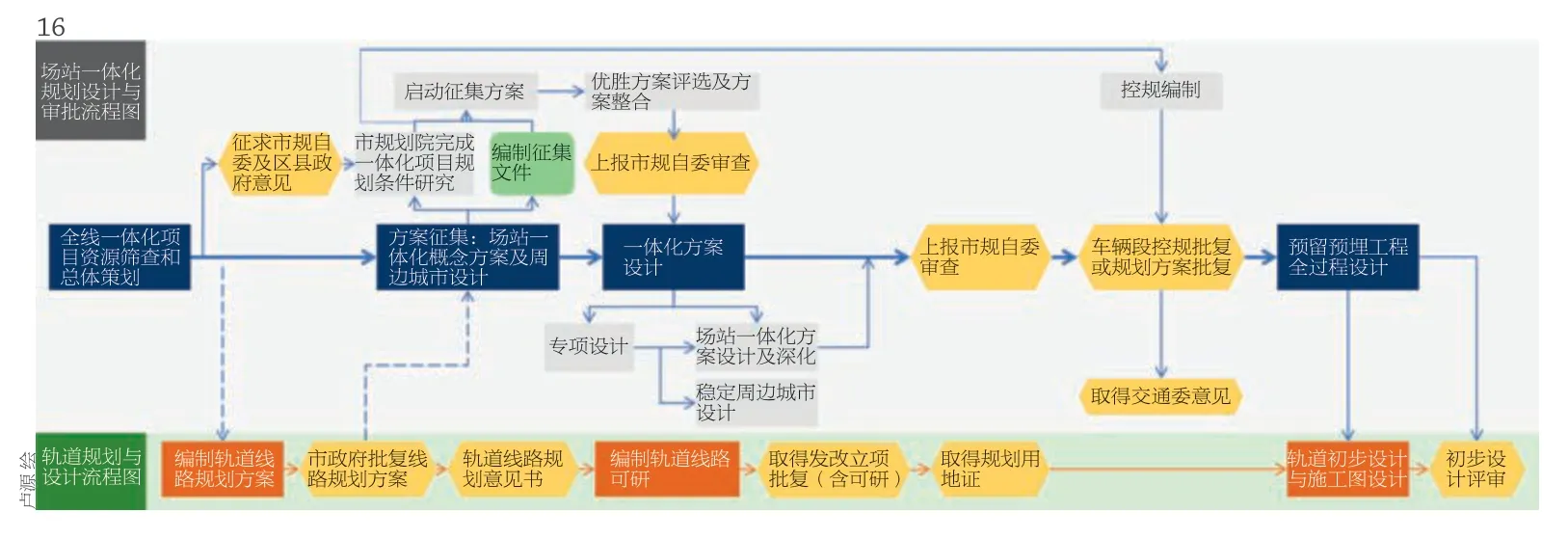

根据北京市车辆基地综合利用的实施模式,依托较粗略的规划设计方案,首先进行盖下工艺部分设计,在此基础上再进行综合利用部分的设计(图16)。因此,当盖上设计开始时,盖下车辆基地的工艺部分设计和相关手续已基本完成。在轨道交通建设工期紧张的条件下,无法对车辆基地的工艺部分进行较大设计变更,因而在车辆基地综合利用项目实施中只能在适合盖下工艺部分的条件下,对剩余部分设计创新。

16 北京市轨道交通车辆基地一体化设计流程

基于该操作现实,笔者建议优化车辆基地土地开发流程、综合利用的设计流程。在车辆基地项目立项后,将一次土地开发的轨道交通投资主体和二次土地开发的地面建筑主体同时确定,盖上盖下一张图、一体化设计。通过一体化的统筹安排,明确盖上部分功能、用途、建筑规格,倒逼设计优化调整盖下车辆基地工艺部分,从而实现车辆基地更为高效、更高品质的综合利用。

当前,北京市轨道交通车辆基地综合利用项目除去已完成的4 座外,仍有12 座确定进行综合利用,有着探索早、迭代多、运用经验积累丰富的特点。通过前文回顾可知,北安河车辆段综合利用是在对既有车辆基地综合利用经验的全面总结基础上进行的系统性探索和创新,体现在一级开发阶段的设计时序、空间组织、结构整合、交通衔接、环境提升等一体化设计的各个方面,具有一定典型性。2021 年,全国城市轨道新增运营里程1237.1km,线网总规模超过9000km[19],未来,我国城市轨道交通仍有较大的发展空间,相应的也会有更多的城市轨道交通车辆基地综合利用付诸实施。因此,本文案例所阐述的一体化设计创新及其在实施过程中所积累的经验和教训,对全国各地城市轨道交通车辆基地综合利用具有一定的借鉴与示范意义。

注释

1)轨道交通车场或车站两段道岔汇聚的地方,是各种作业(列车到发、机车走行、调车和车辆取送作业等)必经之地,称为咽喉区。

2)截止作者投稿时间2022年11月。