青少年抑郁症患者攻击行为及影响因素研究

2023-07-30路月英冯红云曹旭影李幼东彭雨涵葛怡然

路月英 冯红云 曹旭影 李幼东 彭雨涵 葛怡然

河北医科大学第一医院临床心理科,河北石家庄 050031

青少年作为抑郁症的高发人群,其患病率和致残率较高,对青少年的成长产生了很多负面影响[1-3]。攻击行为是指采用行为、情感或言语等手段对自己或他人的身体和心理(或情感)及他物进行侵犯,并致使自己、他人或他物受到非本人意愿接受的伤害性行为结果[4]。相关研究结果显示,攻击行为和抑郁症之间存在相关性,是患者常见的不良情绪发泄途径之一[5-7]。雍那[8]研究结果显示,抑郁症患者具有很强的攻击性,且形式多样,包括言语攻击、自身攻击、体力攻击、愤怒和敌意等既指向内又指向外的多种攻击行为。此外,具有攻击行为的青少年发生心理障碍、自伤和自杀行为的风险显著增加[9-11],且攻击行为和冲动性人格、品行障碍等精神障碍有关[11-12]。目前国内外学者对青少年攻击行为的关注较多,但对青少年抑郁症人群攻击行为的研究较少。本研究着眼于探讨青少年抑郁症患者攻击行为及其相关因素,旨在对存在攻击风险的患者进行早期识别,并制订有针对性的干预措施,减少攻击行为的发生。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2022 年1 月至6 月在河北医科大学第一医院首诊的195 例青少年抑郁症患者。纳入标准:①符合国际疾病分类与诊断标准第10 版[13](international classification of diseases,ICD-10)中抑郁症的诊断标准,且经2 名精神科医生诊断;②年龄12~20岁,有能力配合问卷调查;③经医院伦理委员会批准(20200650),患者和家属自愿参加并签署知情同意书。排除标准:①器质性精神障碍和神经生长发育相关障碍;②精神分裂症、双相情感障碍等;③合并肝、肾等严重躯体疾病和神经系统性疾病。

1.2 调查工具

1.2.1 一般情况调查表 采用自制一般情况调查表,收集患者的性别、年龄、居住地、教养方式、家庭收入、是否为独生子女、饮食、睡眠、精神疾病家族史等情况。

1.2.2 抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)SDS[14]由Zung 编制,该表由20 个问题组成,按症状出现频度评定,分4 个等级:从无或偶尔、经常、总是如此。SDS 分界值为53 分,<53 分为正常,53~62 分为轻度抑郁,63~72 分为中度抑郁,≥73 分为重度抑郁。其内部一致性为0.86,再测信度为0.82。

1.2.3 攻击问卷(aggression questionnaire,AQ)AQ[15-16]由Buss&Perry 修订所得,目的是测定被试的攻击水平。该问卷共有29 个条目,分4 个因子,包括身体攻击、口头攻击、愤怒和敌对。该问卷中文版[17]信度和效度良好,问卷Cronbach’s α=0.94,各个因子的Cronbach’s α 系数如下:身体攻击为0.85,口头攻击为0.72,愤怒为0.83,敌对为0.77。

1.3 调查方法

严格按照纳入及排除标准对就诊的患者进行筛选,向患者和家属说明调查目的,并签署知情同意书。经培训研究人员采用统一指导语解读问卷具体要求,患者独立完成问卷后当场回收。本研究共纳入患者200 例,其中无效问卷5 份,被剔除,研究对象总计195 例。

1.4 观察指标

采用AQ 评估患者的攻击行为,采用SDS 评估患者的抑郁严重程度,观察不同人口学资料和不同严重程度的青少年抑郁症患者攻击行为,并分析青少年抑郁症患者攻击行为的影响因素。

1.5 统计学方法

采用SPSS 21.0 统计学软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验或方差分析。计数资料以例数或百分比表示。采用多重线性回归分析影响因素。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 青少年抑郁症患者一般情况

青少年抑郁症患者共195 例,年龄(15.74±1.89)岁。其中男97 例,女98 例;来自农村108 例,来自城镇87 例;独生子女94 例,非独生子女101 例;家庭教养方式为权威型62 例,暴力型58 例,溺爱型34 例,忽视型41 例;存在精神疾病家族史29 例,不存在精神疾病家族史166 名;家庭经济情况(人均月收入)<1 000 元为78 名,1000~<3 000 元为49 名,3 000~<5 000 元为36 名,≥5 000 元为32 名。

2.2 青少年抑郁症患者攻击行为比较

结果显示,不同性别、居住地、独生情况、教养方式、精神疾病家族史患者AQ 评分比较,差异有统计学意义(P<0.05)。其中,女性、城镇、独生、暴力型、精神疾病家族史阳性患者AQ 评分更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 不同人口学资料青少年抑郁症患者攻击行为的比较(分,)

表1 不同人口学资料青少年抑郁症患者攻击行为的比较(分,)

注 与权威型比较,aP<0.05;与溺爱型比较,bP<0.05;与忽视型比较,cP<0.05。AQ:攻击问卷

2.3 不同严重程度青少年抑郁症患者攻击行为比较

结果显示,不同严重程度患者身体攻击、言语攻击、敌意及AQ 评比较,差异有统计学意义(P<0.05)。其中重度组身体攻击、言语攻击及AQ 评分高于轻、中度组,重度组敌意评分高于轻度组,差异有统计学意义(P<0.05)。不同严重程度患者愤怒评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 不同严重程度青少年抑郁症患者攻击行为比较(分,)

表2 不同严重程度青少年抑郁症患者攻击行为比较(分,)

注 与轻度组比较,aP<0.05;与中度组比较,bP<0.05。AQ:攻击问卷

2.4 青少年抑郁症患者攻击行为影响因素的多重线性回归

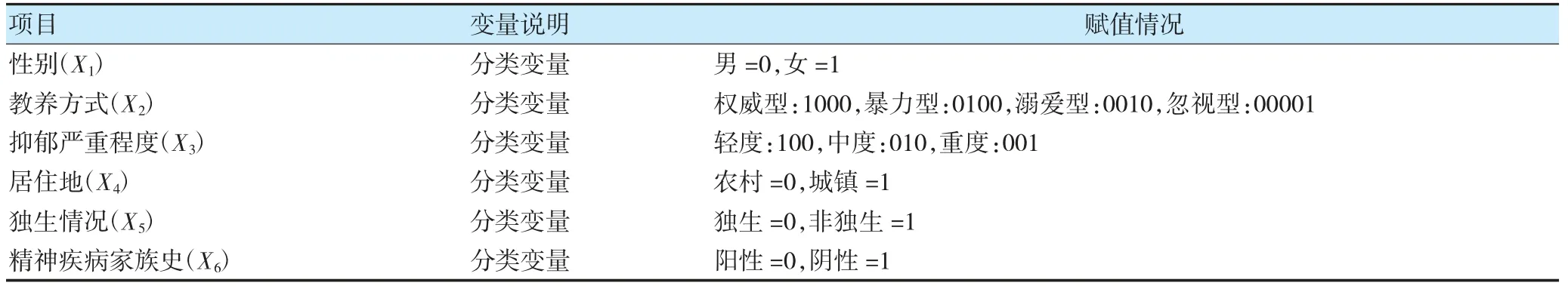

以攻击行为评分总分为因变量,以单因素分析中差异有统计学意义(P<0.05)的自变量进行多重线性回归分析,自变量进行赋值见表3。其中,性别、居住地、独生情况、精神疾病家族史、教养方式、抑郁严重程度进入回归模型。结果显示,女性、暴力型教养方式、抑郁严重程度是攻击行为的影响因素(P<0.05)。回归方程如下:Y=83.009+5.640X1+8.306X2+9.516X3。见表4。

表3 自变量赋值与说明

表4 青少年抑郁症患者攻击行为影响因素的多重线性回归分析

3 讨论

本研究结果显示,青少年抑郁症女性患者的攻击行为评分高于男性。罗娟等[18]在青少年攻击行为研究中发现,女性攻击行为的发生率显著高于男性,跟本调查结果基本一致。可能是女性患者性格比较敏感细腻,在应激事情的刺激下难以控制情绪而攻击他人。王健[19]对大学生人群进行研究发现,男性抑郁症状大学生在对他人、他物攻击性和自我攻击性方面均高于女性,与本调查结果存在差异,可能跟研究对象的选取不一致有关。

在本研究中,来自城镇的青少年抑郁症患者攻击行为评分高于来自农村的患者,可能与城镇封闭和压抑的环境有关。另外,农村邻里互动比较多,能获得更多的社会支持和积极的情感体验。有研究显示[20]社会支持对攻击行为起到“抑制”作用。独生的青少年抑郁症患者的攻击行为评分高于非独生的患者。可能与其在家庭中被关注多、独自应对应激事件概率小、合理应对压力和挫折的能力差有关。精神疾病家族史阳性的患者攻击行为总分高于阴性患者,可能跟基因的家族聚集性有关,但还需要进一步的研究。

暴力型家庭教养方式患者的攻击行为评分高于其他类型患者,暴力型的家庭可以作为青少年抑郁症患者攻击行为发生的危险因素。罗娟等[18]对青少年研究后发现暴力性和溺爱型家庭的个体更容易出现攻击行为,比较支持本调查结果。有研究显示[21]家庭暴力使个体难以建立安全的依恋关系,不安全的依恋方式被证实和攻击有关[22]。在暴力型的家庭中,父母处理问题的方式一般简单粗暴、态度生硬,孩子在潜移默化中也形成了这种暴力攻击的行为模式;另一方面暴力的方式阻碍了亲子之间积极有效的沟通,容易造成愤怒和负性的情绪的累积,从而采用攻击、暴力等方式发泄情绪。

本调查结果显示,重度抑郁患者身体攻击、言语攻击因子分和攻击总分高于轻中度患者,其敌意因子评分高于轻度患者,且抑郁严重程度可以作为青少年抑郁症患者攻击行为发生的危险因素。青少年抑郁症患者多表现为易怒和破坏性心境等不典型的症状[23],其情绪的不稳定可导致冲动攻击行为的发生。对于轻中度抑郁症的患者,可以通过一些运动、放松的方式缓解情绪。然而对于重度患者,由于情绪失调严重,自我调节的能力受限,人际交往能力、社会功能也会受损,获得的社会支持的机会也会减少,其容易选择攻击他人或攻击自己的方式发泄情绪。神经影像学研究显示暴力攻击行为和大脑额叶、顶叶等结构和功能异常有关,国外学者[24]指出严重抑郁中全额叶的脑容量减少,但是在轻症抑郁患者当中未发现此现象。一项临床研究显示[25],重度抑郁发作期的患者其攻击行为和脑内单胺类代,产物5-羟色胺降低显著相关。从神经生化研究角度看,脑内5-羟色胺能系统功能低下可能成为抑郁症患者攻击行为发生的基础[26]。

综上所述,性别、暴力型教养方式和抑郁严重程度对青少年抑郁症患者攻击行为的发生有一定预测作用。提示临床工作中要积极关注攻击行为的风险因素,对患者进行动态观察和评估,及时给予干预措施,防止攻击行为的发生。另外,可以建立患者-家庭-医生三者相结合的治疗联盟,促进家庭互动模式的改变,减少攻击行为的发生。