地方官员与中国基建

——基础设施数量与质量的权衡决策机制

2023-07-27陈兆凌

陈兆凌

(中山大学 a.港澳珠江三角洲研究中心;b.粤港澳发展研究院,广州510275)

一、引言

改革开放以来,中国基础设施数量迅猛增长,创造了中国经济增长奇迹,而随着中国经济发展进入新常态,基础设施供给亟待由追求速度规模向注重质量效益转变。2019年,中共中央和国务院印发了《交通强国建设纲要》,要求到21世纪中叶,交通基础设施规模质量、技术装备、科技创新能力、智能化与绿色化水平位居世界前列。2020年,中央全面深化改革委员会第十二次会议审议通过了《关于推动基础设施高质量发展的意见》,将提高基础设施质量上升为国家战略。而实施国家发展战略,建设基建强国,需要地方官员群体的共同执行与落实,这与基础设施的准公共产品性质和中国官员面临的内在激励有关。因此,从中国政治晋升激励和经济分权体制出发,研究地方官员关于辖区基础设施数量和质量的权衡决策机制,这对于提高基础设施数量和质量的供给效率,提升地方官员的治理能力,促进经济向高质量发展转型具有重要意义。

虽然大量文献从国家制度、财政政策和政府偏好等角度讨论了基础设施的数量供给机制,但却鲜有文献将基础设施质量作为基础设施供给的重要方面进行考察,也未从准公共产品角度分析基础设施供给的决策主体——政府官员对基础设施数量和质量的权衡决策过程。而相关机制研究的匮乏,可能会导致中国大规模基础设施投资缺乏官员个体层面的机制总结和实践指引。为此,在Borghans等(2008)[1]提出的人格特征模型以及葛扬和岑树田(2017)[2]关于地方官员基础设施最优供给行为分析框架基础上,从政府官员微观视角将地方官员能力特征纳入模型分析框架,通过效率单位重新定义资本存量和流量(Sakellaris et al.,2005)[3],考察地方官员在政治晋升激励和经济分权体制下对基础设施数量和质量的供给行为。实证检验方面,采用城市道路作为代表性基础设施,使用考虑异方差、空间和时间相关性的Driscoll-Kraay稳健标准误检验理论模型所揭示的地方官员对基础设施数量和质量的权衡决策机制,同时通过世界银行中国企业调查数据分析官员对电力和通信质量的供给行为,结果与理论模型基本相符,并揭示了官员教育背景、工作经历和个人特征对基础设施数量和质量的影响。本研究的边际贡献为:从制度层面和官员自身能力特征层面分析了地方基础设施数量和质量的供给机制,为基建强国建设提供官员培养、选拔和治理的具体参考标准和途径,丰富了政治经济学理论文献。

二、文献回顾

现有研究主要从国家制度和财政政策等宏观视角探讨基础设施的数量供给机制,鲜有文献从微观视角研究官员对基础设施数量的供给行为。国家制度方面,Kemmerling和Stephan(2015)[4]以及Cicala(2022)[5]研究表明,国家政治制度、市场化经济制度在基础设施区域供给中具有重要影响,Baskaran等(2015)[6]也认为政治选举制度会诱发基础设施供给的选举周期效应。张军等(2007)[7]、王世磊和张军(2008)[8]、王贤彬等(2014)[9]以及葛扬和岑树田(2017)[2]则分别从Tiebout竞争和发展型政府、政治激励和经济分权、土地制度结构等视角论证了中国地方政府改善基础设施投资的制度逻辑。财政政策方面,Fay等(2021)[10]认为,发展中国家若要同时运用公共和私人融资进行公共基础设施投资,则需要将管制价格与公共补贴、提高破产程序效率与降低公共资金成本的制度改革相结合。汤玉刚和陈强(2012)[11]以及赵扶扬(2022)[12]研究表明,中国地方政府基于土地财政所形成的自我融资机制为大规模基础设施投资提供了资金来源,但也引发了公共资本投资扭曲和地方政府债务扩张等资源错配问题。实际上,除了制度和政策等因素外,官员微观个体也会影响基础设施的数量供给。Hayo和Neumeier(2012)[13],Burgess等(2015)[14],丁从明等(2015)[15]以及吴敏和周黎安(2018)[16]等分别从官员社会地位、种族偏爱、职位更替、任期和年龄等特征方面,研究其对基础设施的投资偏好。这些文献不仅拓展了基础设施供给侧研究的微观视角,而且提高了政府官员基础设施供给行为的可预见性。

与关注基础设施数量供给的文献相比,研究基础设施质量供给的文献相对匮乏,而且大多是从地方政府或技术外部性角度进行考察,因而无法揭示官员微观个体对基础设施质量供给的决策机制和能力差异。Bose等(2008)[17]发现政府官员腐败对基础设施质量供给存在门槛效应。Mcrae(2015)[18]认为哥伦比亚高额的电力消费补贴导致供电商没有动力升级输电网络,造成贫困社区低质量的电力供应。Wong等(2017)[19]研究表明中国农村治理改革提高了农村的道路基础设施质量。Carranza和Meeks(2021)[20]则证实了节能技术的外部性显著改善了电力供应质量。可能是意识到现有文献较少从官员微观个体研究基础设施的质量供给机制,Lehne等(2018)[21]利用印度州议员的选举数据分析发现,官员上台提高了与其同姓氏的网络成员获得基础设施建设合同的比例,增加了道路建设成本和道路缺失的可能性,并且降低了道路质量。虽然Lehne等基于官员姓氏分析其在合同决策中的政治腐败视角值得借鉴,但是其对官员个体特征的刻画仍然较为单一,而且未直接研究官员能力异质性对基础设施质量供给的影响。

中国在官员任命制和经济分权体制下,地方官员对上级政府负责(张军等,2007)[7],同时对地方经济资源具有巨大的影响力和控制力(Xu,2011)[22],因此地方官员对辖区基础设施数量和质量供给产生重要影响。地方官员对基础设施供给的影响主要体现在两个方面:一是中国政治经济体制中的政治晋升锦标赛和地方经济分权的制度激励。二是官员自身能力特征衡量的基础设施供给能力的影响。然而,现有文献对上述两方面的研究普遍是从制度或激励对政府行为影响的视角出发,较少深入到官员微观个体的决策,尤其是质量供给的决策。虽然部分研究从官员微观角度建立了理论模型(王世磊和张军,2008;王贤彬和周靖祥,2013)[8][23],但缺乏实证检验。而且现有涉及官员微观个体对基础设施供给的实证研究,部分考察的是国外的基础设施供给模式,这对于中国官员任命制和经济分权体制下的地方政府基础设施供给缺乏借鉴意义,或者仅聚焦于个别或少数维度官员特征,因此无法全面考察地方官员对基础设施数量和质量供给决策行为的系统性差异。为此,本研究在现有文献基础上,尝试从以下方面进行拓展:

第一,针对文献中普遍研究的是基础设施数量供给而较少涉及基础设施质量供给问题,同时将基础设施数量和质量纳入模型进行考察,以反映地方政府官员对基础设施供给的权衡决策过程。具体地,通过引入技术指数(Index of technology),以效率单位重新定义基础设施存量和投资流量(Sakellaris et al.,2005)[3],并将基础设施资本质量引入地方生产函数,在政治晋升和经济分权体制下考察地方官员效用最大化的跨期动态规划与最优控制系统,进而揭示地方官员对基础设施数量和质量供给过程中的权衡决策行为。

第二,为了全面反映官员能力对辖区基础设施数量和质量供给的影响,借鉴Borghans等(2008)[1]采用线性因子模型(Linearfactormodels)刻画人格特征(Personality Traits)和认知能力(Cognitive Ability)的做法,通过线性特征函数刻画官员的能力差异,并将官员目标函数中对产出的权衡权重视为官员能力特征的函数,从而为地方官员的基础设施供给行为构建理论模型。虽然Almlund等(2011)[24]在行为经济学分析中采用人格量表(Personality Inventory),通过对经验的开放性(Openness to Experience)、认真(Conscientiousness)、外向(Extraversion)、随和(Agreeableness)和神经质(Neuroticism,也称为情绪稳定性)五大类特征刻画个人认知能力和人格特征,然而, Heckman等(2006)[25]指出,人格量表测量指标存在较大测量误差,并非个人特征的完美代理变量,而且还可能存在严重的反向因果导致的内生性问题。对此,采用官员教育背景、工作经历和个人特征三方面能力特征刻画官员能力差异,这些指标是由官员社会、历史经历和个人生理等客观因素决定的,具有较强的外生性,不仅能够有效避免上述问题,而且分析结果对于官员培养、考察和任命都具有一定参考意义。

第三,实证计量方法方面。一方面,针对各地区基础设施发展程度差异,现有文献通常采用异方差稳健的标准误,而未考虑宏观经济环境等因素导致基础设施供给存在时间或空间上的相关性,因而估计结果可能存在偏误(Driscoll and Kraay,1998)[26]。对此,采用适用于大N小T面板数据结构的Driscoll-Kraay稳健标准误,同时考虑异方差、序列相关和截面相关问题,从而对可能存在的估计偏误进行修正。另一方面,针对基础设施供给方程的内生性问题,除了通过工具变量法(IV)控制内生性外,还利用世界银行微观企业调查数据与城市宏观经济数据进行匹配,尽可能降低反向因果导致的内生性问题,从而得到一致的估计结果。

第四,为体现地方官员对晋升锦标赛和经济分权制度激励的反应,引入生产型政府官员概念,即由官员特征决定的产出权重越大,表明官员对产出越重视,则其生产型政府官员角色就越强。虽然生产型政府官员采用政府生产性支出占GDP比重或政府生产性支出占财政支出比重衡量都较为合适(段巍等,2020)[27],但《全国地市县财政统计资料》2007年之后无明细支出数据,而《中国城市统计年鉴》与《全国地市县财政统计资料》的财政支出统计口径不一致,因此如果采用上述指标衡量,将会导致系统性测量误差。从产出角度看,地方政府之间存在“招商引资”的标尺竞争(张军等,2007)[7],因此如果地方官员招商引资的力度越大,那么对辖区产出增长所作的贡献就越大,其生产型政府官员角色越强。姚洋(2011)[28]认为生产型政府的特点是重投资、重生产者和政府直接介入经济活动。考虑到官员招商引资行为与政府生产性支出具有类似作用,因此采用辖区固定资产投资占GDP比重作为生产型政府官员角色强弱的代理变量,反映地方官员为了政治晋升做出的努力程度。

三、理论模型与研究假设

地方政府在基础设施规划过程中,事先要确定地区A、B之间的基础设施需求,起点A和终点B基本上确定了基础设施的供给数量,在此基础上根据基础设施的需求强度、建设资金配套、技术支持等确定基础设施的供给质量。因此,基于地方官员通常“先决定供给数量,后决定供给质量”的序贯决策模式,分别建立地方官员基础设施最优供给的数量和质量模型进行考察。具体而言,参考Borghans等(2008)[1]关于人格特征和认知能力分析框架以及葛扬和岑树田(2017)[2]关于地方官员基础设施最优供给行为分析框架,将基础设施数量和质量逐步引入地方生产函数,考察地方官员对基础设施最优供给数量和质量的决策行为。

(一)模型环境与条件

考虑一个由N个地区构成的经济体,每个地区有一个地方政府,整个经济体有一个中央计划者(中央政府);地方政府是本地区基础设施的主要提供者。假定地区i由一个代表性消费者和一个代表性企业组成,消费者拥有企业,每一期企业完全折旧,消费者的消费品不可储存。则代表性消费者的效用最大化问题可以表示为:

(1)

(2)

Yit=Bit(Kit)φ(Fit)αF

(3)

其中,UC是消费者效用函数,βc(0<βc<1)和Cc分别为消费者的贴现因子和各时期的消费。Y是代表性企业的总产出,K是代表性企业投入的资本,τ为中央计划者统一制定的政府税率(不考虑财政分成);B代表地区禀赋,包括自然资源、劳动力、技术、管理和人力资本等,F代表基础设施存量。i=1,2,…,N表示地区,t表示时期;φ和αF分别为企业资本和基础设施的产出弹性,均大于零且φ+αF<1(1)φ+αF<1意味着生产中还存在其他要素投入,如劳动投入。。

由于式(1)至式(3)动态系统的目标函数是严格凹的,而约束条件是凸的,根据欧拉方程等一阶条件得到地区i消费者唯一最优决策显式解为:

(4)

Kit+1=φβc(1-τ)Yit=φβc(1-τ)Bit(Kit)φ(Fit)αF

(5)

其中,式(5)即为地方官员基础设施供给决策面临的社会约束条件。

(二)数量模型:地方官员与基础设施最优供给数量

(6)

(7)

Fit+1=(1-δ)Fit+Git

(8)

其中,UG是官员效用函数,T≥2且有界,意味着地方官员任职期限在1年以上,t=1,2,…,T;βG∈(0,1)为地方官员的主观贴现因子;fit是由官员能力特征构成的向量,φ(fit)是官员特征函数,且满足φ(fit)∈[0,1)(2)若φ(fit)=1导致地区产出爆炸式增长,则系统不稳定,因此排除。。实际上,φ(fit)是官员特征决定的政治晋升激励权重,其值越大表明官员对政治晋升和地方产出越重视;1-φ(fit)则为在职消费激励权重。Si0≥0为地方政府的期初财政收入,G为地方政府基础设施投资支出,δ∈(0,1)为折旧率。同时,动态系统满足终点条件GiT=0。

在官员效用函数中,官员特征针对特定任期而言是前定变量或由官员生理和社会历史因素决定,因而针对模型动态系统而言是外生的,在有限任期内,不会影响系统的稳定性。为此,假设φβG(φ+αF-2)+1-αF>0,该假设保证系统存在鞍点路径和鞍点均衡,因此系统是稳定的。根据式(5)和式(6)至式(8)求解地方官员关于基础设施数量供给的最优决策解并取稳态值,得到地方官员稳态基础设施最优供给数量为:

(9)

对式(9)两边取对数得:

(10)

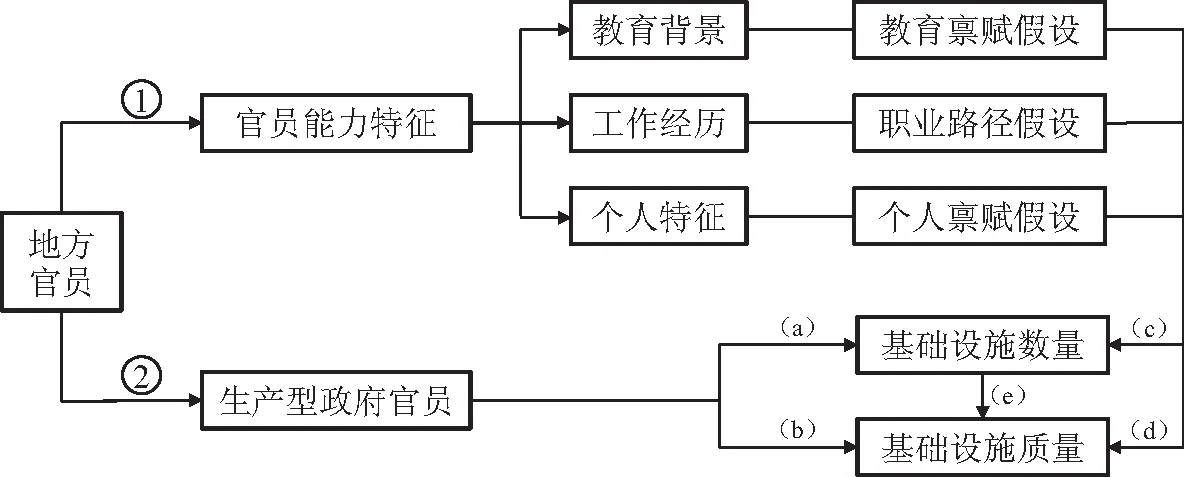

图1 地方官员对中国基础设施数量与质量的权衡决策机制

(三)质量模型:地方官员与基础设施最优供给质量

1.考虑基础设施质量异质性情况下的模型环境调整

在数量模型基础上引入基础设施质量,则式(3)调整为:

Yit=Bit(Kit)φ(qit)αq(Fit)αF

(11)

其中,qit是地区i时期t的基础设施质量,αq是基础设施质量的产出弹性。其他变量的含义与式(3)相同。在式(11)和其他条件保持不变的情况下,消费者效用最大化问题仍然是满足式(2)约束条件下,最大化式(1),同理可得地区i消费者唯一最优决策显式解为:

Cit=(1-φβc)(1-τ)Yit=(1-φβc)(1-τ)Bit(Kit)φ(qit)αq(Fit)αF

(12)

Kit+1=φβc(1-τ)Yit=φβc(1-τ)Bit(Kit)φ(qit)αq(Fit)αF

(13)

其中,式(13)即为考虑基础设施质量异质性情况下,地方官员基础设施供给决策面临的社会约束条件。

2.以效率单位定义基础设施资本积累

为了使基础设施资本积累过程体现技术变革的质量因素,将资本存量和流量重新以效率单位定义(Sakellaris et al.,2005)[3]:

(14)

(15)

3.基础设施供给质量

在中国经济分权体制下,地方官员对辖区经济发展有巨大的影响力和控制力,地方基础设施供给通常是地方官员权衡决策的结果。因此,假定新增基础设施质量是官员特征的有界函数,上界是目前技术水平下基础设施的最高质量技术标准qmax,下界是满足基础设施正常使用的最低质量技术标准qmin,则有:

(16)

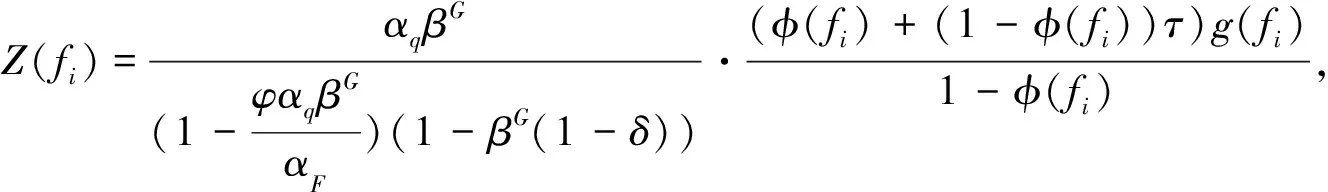

式(16)表明,地方新增基础设施质量主要由地方官员和社会整体的技术进步决定,且为有界函数,不影响系统的稳定性,因此质量模型的动态系统与数量模型一样,存在鞍点路径和鞍点均衡。根据式(6)至式(8)、式(13)至式(16)求解地方官员关于基础设施质量供给的最优决策解并取稳态值,可得地方官员稳态基础设施最优供给质量为:

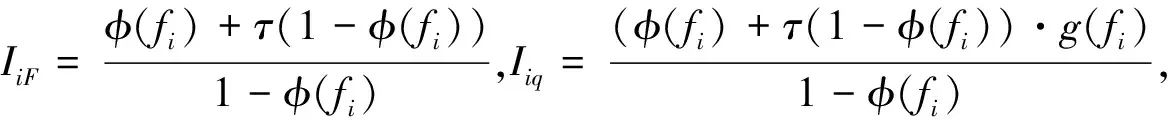

(17)

(18)

H1:生产型政府官员对基础设施数量具有单调正向影响,但是对基础设施质量的影响方向不确定。

H2:地方官员存在“生产型政府官员→基础设施数量→基础设施质量”的传导路径。

H3:地方官员的能力特征影响辖区基础设施数量和质量供给。

本研究的理论模型揭示了地方官员对基础设施数量和质量的权衡决策机制,其中官员的能力特征是这一机制的一个重要环节(如图1路径①所示),反映了地方官员对基础设施数量和质量供给能力和意愿的强弱。而大量文献表明,教育背景(文雁兵等,2020;罗党论等,2015)[29~30]、工作经历(吴敏和周黎安,2018;罗党论等,2016)[16][31]和个人特征(Hayo and Neumeier,2012;Burgess et al.,2015)[13~14]是官员职业能力的有效代理变量。因此,提出以下三个待检验理论假设:

H4:(教育禀赋假设)地方官员的教育背景影响辖区基础设施数量和质量供给。

H5:(职业路径假设)地方官员的工作经历影响辖区基础设施数量和质量供给。

H6:(个人禀赋假设)地方官员的个人特征影响辖区基础设施数量和质量供给。

四、实证策略与数据描述

(一)实证模型

lnFit=θ10+θ11fit+θ12proofficialit+θ13lnKit-1+θ14lnXit+γ1i+ρ1t+ε1it

(19)

lnqit=θ20+θ21fit+θ22proofficialit+θ23lnFit+θ24lnKit-1+θ25lnXit+γ2i+ρ2t+ε2it

(20)

其中,下标i和t分别表示城市和年份,θ0代表回归方程常数项,包括a和式(10)、式(18)中其他常数项等内容。F和q分别代表基础设施数量和质量。f代表地方官员能力特征变量所组成的向量,包括教育背景、工作经历和个人特征三大类。proofficial代表生产型政府官员的强度,为消除城市规模的影响,采用人均固定资产投资占人均GDP的比值表示,其值越大意味着生产型政府官员的角色越强。K代表企业投资,采用人均实际外商直接投资额作为企业投资的替代变量,根据理论模型,该变量存在内生性,为克服可能的反向因果问题,使用滞后一期值进行回归。X代表控制变量,γi和ρt分别为城市固定效应和时间固定效应,εit为包含u和εI在内的回归方程误差项。

(二)数据和变量说明

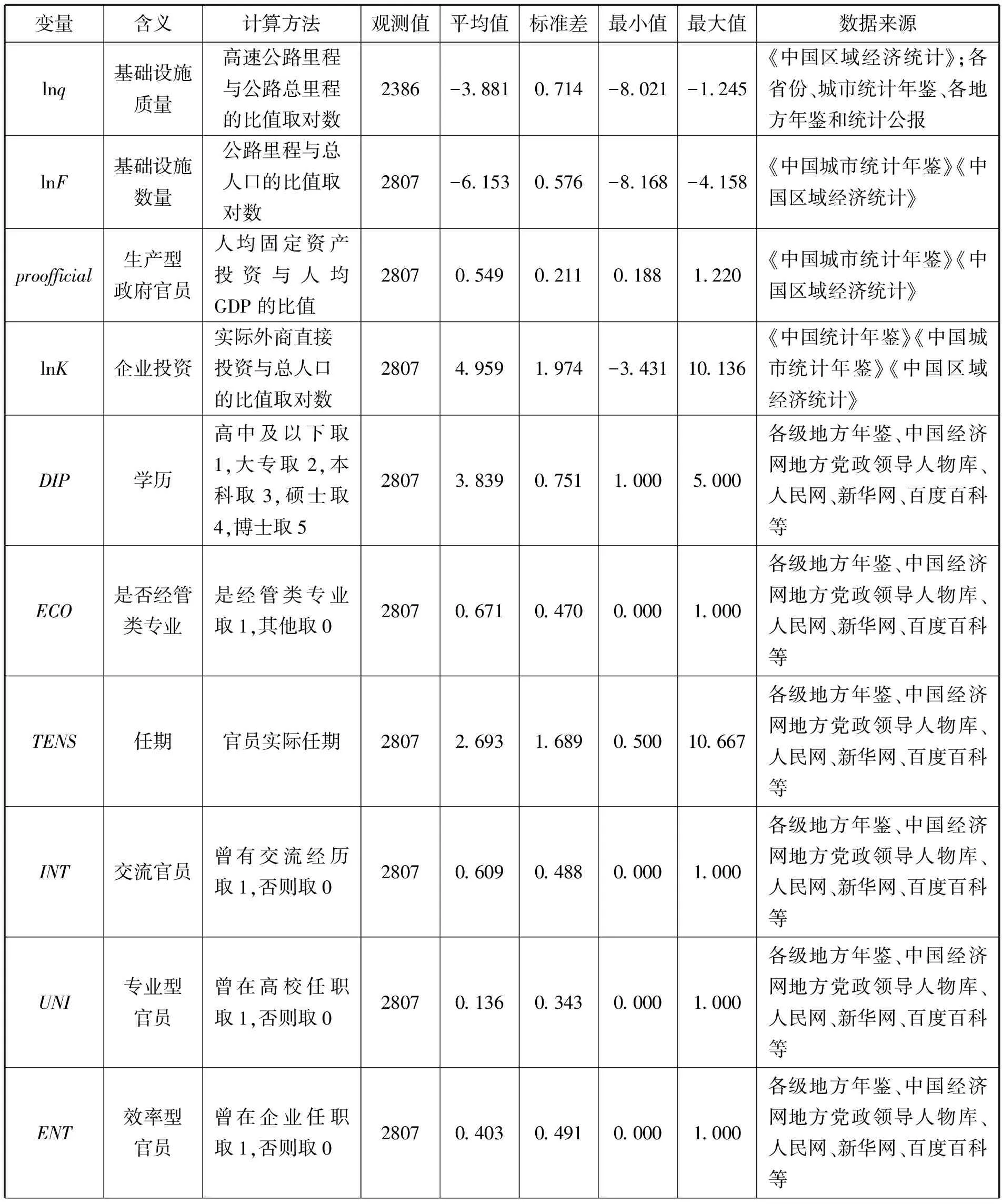

采用2003—2012年中国281个地级以上城市的面板数据集(4)样本始于2003年,是因为2004年国务院审议通过的《国家高速公路网规划》实际上于2002年底已经完成阶段性规划报告,2003—2004年是报国务院审批完善阶段,这一时期也是地方配套高速公路网密集规划和建设时期;样本结束于2012年是考虑到《国家公路网规划(2013年—2030年)》对2013年以后的高速公路建设进行了补充规划,此后高速公路建设国家主导作用增强。而且这一样本期也便于与世界银行2005年和2012年的微观企业调查数据结果进行比较。,检验中国地方官员对基础设施数量和质量的权衡决策机制。考虑到样本期内个别城市因行政区划调整尚未建立或被撤消地级城市,因此将这部分样本予以剔除,同时采用时间趋势回归插补法补全少量缺失值,最终得到的数据集是非平衡面板数据结构(5)鉴于少量城市高速公路里程数据缺失严重,故其缺失数据不再插补。。文中涉及的美元计价指标采用历年人民币对美元的年平均汇率折算为人民币处理。由于城市层面无固定资产投资价格指数的相关数据,因此所有价值指标统一按照城市GDP平减指数以2003年为基期标准化。鉴于城市基础设施数量和质量数据的可得性,选取城市道路基础设施数量和质量分别作为城市基础设施数量和质量的代理变量(Storeygard,2016)[32]。主要变量说明与统计描述见表1。

表1 主要变量说明与统计描述

本研究所使用的官员数据库,通过各级地方年鉴、中国经济网地方党政领导人物库、人民网、新华网、百度百科等途径手工收集,包括2003—2012年中国337个地级市市委书记和市长的特征数据。考虑到中国的“一把手”负责制,在条块管理模式下,领导决策体制又强调“一元化”领导,即地方政府的权力集中于地方党委,地方党委又集中于常委会和党委书记(周黎安,2017)[33],因此主要选取地级市的市委书记数据进行实证考察。参考地方官员治理相关研究(Li and Zhou, 2005;张军等,2007;王贤彬和徐现祥,2008; 姚洋和张牧扬,2013; 罗党论等,2015、2016; 文雁兵等, 2020)[34][7][35~36][30~31][29],分别从教育背景、工作经历和个人特征三个方面刻画地方官员特征,并细分为官员学历、专业、任期、是否为交流官员、是否曾在高校任职、是否曾在企业任职、是否曾在省级以上政府部门任职、年龄、是否在出生地任职等九个特征进行考察。

为了控制城市经济社会特征,控制变量包括城市经济发展水平和城市所在省(自治区、直辖市,下文称省份)的反腐败力度两个因素,根据现有文献,上述两个因素对基础设施数量和质量构成重要影响。选择城市所在省份的反腐败力度作为政府监管环境的替代变量,主要是考虑到对城市最高行政长官的有效监管来自上级政府,而且具有较强的外生性。

五、实证分析

(一)生产型政府官员与官员特征对基础设施数量和质量的影响路径

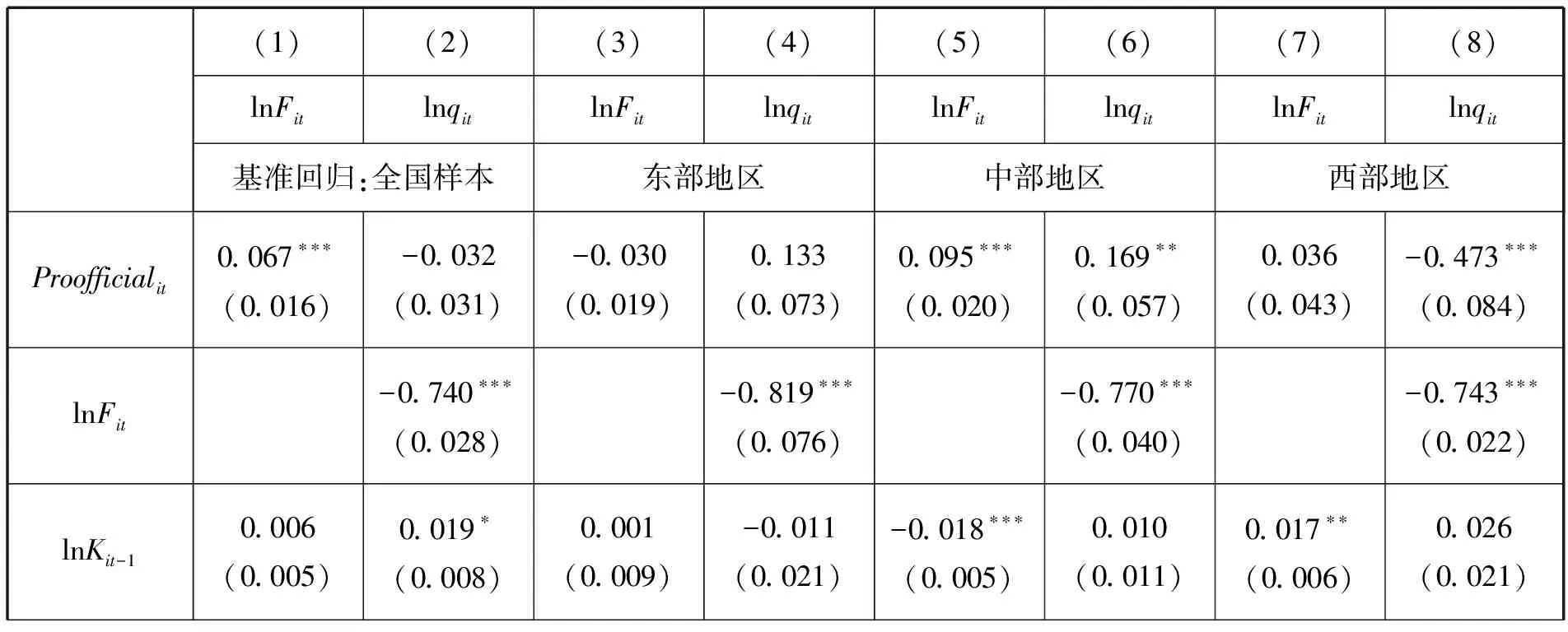

1.生产型政府官员的影响

由表2可知,从全国来看,(1)列中生产型政府官员的估计系数θ12显著为正,而(2)列中基础设施数量的估计系数θ23显著为负,表明理论模型揭示的“生产型政府官员→基础设施数量→基础设施质量”的传导路径成立。从分地区来看,上述路径在中部地区尤其显著,但前半路径在东、西部地区不显著,而后半路径在东、中、西三个地区均显著,表明“基础设施数量→基础设施质量”的负向效应具有普遍性,是地方官员在有限资源约束下进行权衡决策的必然结果。此外,生产型政府官员对基础设施质量的影响系数θ22在全国样本中不显著,而分地区样本结果则不稳定,初步验证了理论模型所揭示的生产型政府官员对基础设施质量的直接影响不确定的结论。

表2 地方官员关于基础设施数量和质量的权衡决策机制:基准回归与分地区回归(6)参考雷潇雨和龚六堂(2014)的划分,东部地区城市指河北、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南8省份所属城市,中部地区城市指内蒙古、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南9省份所属城市,其余城市归入西部地区。

2.官员特征的影响

表2中(1)列和(2)列表明,城市市委书记特征对基础设施数量和质量供给具有显著影响。

(1)教育背景方面。市委书记学历对辖区道路基础设施数量和质量均具有显著正向影响,而且对质量的正向影响系数远大于数量,表明高学历官员更重视辖区道路基础设施质量。从专业背景来看,整体而言,经济管理专业官员对道路基础设施数量的影响显著为负,但对质量的负向影响不显著,这表明具有经济管理专业教育背景的官员对基础设施建设更加谨慎,因此对数量型增长具有抑制作用。上述分析表明,20世纪80年代以来,中国官员的“四化”建设已初见成效,证实了知识型官员对基础设施供给具有重要影响的教育禀赋假设,这与文雁兵等(2020)[29]的研究结论一致。

(2)工作经历方面。分别从任期、是否为交流官员、是否为曾在高校任职的专业型官员、是否为曾在企业任职的效率型官员以及是否为曾在省级以上政府部门工作的空降型官员五个方面进行考查。一是整体而言,官员任期对辖区基础设施数量和质量无显著解释力。二是交流官员对基础设施数量具有负向影响但不显著,但是对基础设施质量具有显著正向影响。现有文献已经证实交流官员有利于经济增长(王贤彬和黄亮雄,2020)[37],而本研究进一步发现交流官员还有利于提升辖区基础设施质量,表明中国20世纪90年代以来确立的交流官员制度是官员治理的有效机制,有利于提高整体基础设施质量。三是具有高校职业经历的专业型官员整体上对基础设施数量和质量的影响不显著,这一方面可能是因为专业型官员缺乏地方基础设施建设经验;另一方面也可能是由于来自高校的专业型官员的专业知识背景与地方实际欠匹配。四是具有企业经历的效率型官员对基础设施数量的影响显著为正,但是对基础设施质量的影响显著为负,这与效率型官员从事成本效益管理的企业工作经历有关,为了实现政治晋升,增加基础设施数量供给可能是他们体现政绩的首选方式。五是上级空降的官员对基础设施数量和质量均具有显著负向影响,这是因为空降官员到地方任职主要是出于培养考察和熟悉地方政府运作,增加政治生涯历练,因而缺乏基层工作经验所致(文雁兵等,2020)[29]。从分地区来看,空降型官员仅在西部地区呈正向影响,这可能与西部地区基础设施相对落后有关;整体而言,空降型官员不利于提升辖区基础设施数量和质量。上述结果验证了地方官员基础设施数量和质量供给的职业路径假设。

(3)官员个人特征方面。一是市委书记年龄对基础设施数量具有倒U形影响,最高点为55岁左右。这与地方官员60岁退休年龄的限制有关,由于再任满一届即卸任,导致晋升激励下降。同时,官员年龄对基础设施质量无影响。二是在出生地城市任职的市委书记对基础设施数量的影响显著为正,但是对基础设施质量的影响显著为负。这一现象表明官员在家乡任职,其基础设施供给策略往往表现为数量型增长,而不是质量型的高标准供给,这佐证了交流官员治理的有效性。上述分析表明,个人禀赋假设在官员基础设施数量和质量供给过程中发挥了重要作用。

此外,在控制变量方面,经济发展水平对城市基础设施数量和质量的影响均显著为正,而政府反腐败力度对基础设施质量的影响为正,但是对基础设施数量的影响为负,这与张军等(2007)[7]和Lehne等(2018)[21]的研究结论相似。表2中(3)-(8)列的分地区回归结果大部分与基准回归结果一致,但部分官员特征对基础设施数量和质量的影响具有显著的地区异质性,表明官员特征存在地区效应。这说明官员能力可能受到不同地区基础设施状况、经济发展水平以及制度环境等因素的制约,但是具体是何种因素作用较大有待进一步研究。

(二)稳健性检验:地方官员对基础设施数量和质量决策机制的再检验

1.内生性问题处理

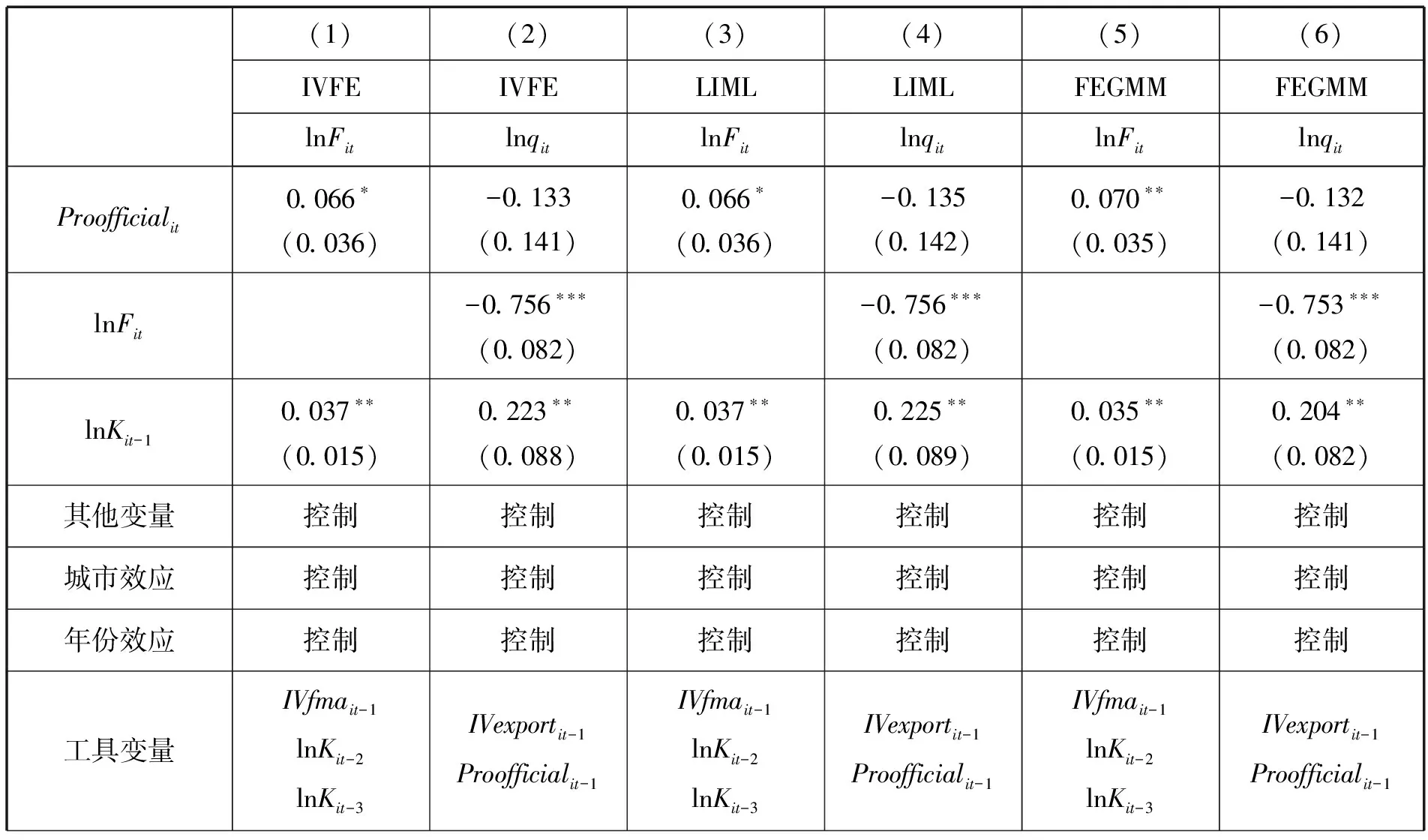

理论模型表明,式(19)和式(20)中企业投资存在内生性问题,因而在回归方程中做了滞后一期处理,但是由于基础设施的影响具有跨期滞后性,因此该变量可能仍然存在内生性问题。为此,进行Davidson-MacKinnon检验,结果拒绝了原假设(7)为稳健起见,同时采用通过两个Sargan-Hansen统计量之差构造的C统计量内生性检验方法进行检验,结果与Davidson-MacKinnon检验方法的验证结论一致。此外,还分别对式(19)和式(20)中生产型政府官员、基础设施数量、官员特征等变量进行了内生性检验,结果均无法拒绝原假设,因此可以认为这些变量不存在内生性。;然后通过面板固定效应工具变量GMM估计克服内生性问题,并以面板工具变量法(IV)、有限信息最大似然估计(LIML)进行稳健性检验(8)LIML与2SLS 在大样本下是渐近等价的,但是如果存在弱工具变量情形,则LIML比2SLS更稳健;而在过度识别情况下,若结构方程的扰动项存在异方差或自相关,则GMM比2SLS更有效率。,回归结果见表3。对比表3和表2中(1)-(2)列发现,滞后一期企业投资的估计系数绝对值增大,显著性增强,而生产型政府官员和基础设施数量系数θ12、θ23的大小和方向稳定且至少在10%水平上显著,系数θ22仍然不显著。上述工具变量的回归结果表明,在考虑内生性问题情况下,“生产型政府官员→基础设施数量→基础设施质量”的传导路径仍然成立,进一步证实了理论模型的结论。工具变量通过了各项有效性检验,表明本研究的估计结果稳健有效。

表3 地方官员关于基础设施数量和质量的权衡决策机制:工具变量估计(9)表3是在Stata的xtivreg2命令下进行的估计。滞后一期的企业投资工具变量包括滞后一期的海外市场接近度(IVfma)、出口冲击(IVexport)、生产型政府官员(Proofficial)以及滞后二、三期的企业投资(lnK)。其中海外市场接近度参考黄玖立和李坤望(2006)[38]采用城市几何中心到海岸线距离的倒数与官方名义汇率之积构造;出口冲击采用历年全国出口增长率与城市层面外商直接投资比重之积构造,为了增强外生性,历年全国出口增长率基期为2002年。IVFE为固定效应面板工具变量法,LIML为工具变量极大似然估计法,FEGMM为面板固定效应GMM估计,采用两步法估计。不可识别指的是Kleibergen-Paap rk LM不可作识别检验;弱IV-C、弱IV-K分别指Cragg-Donald Wald F、Kleibergen-Paap rk Wald F 弱工具变量检验;过度识别指Hansen J过度识别检验。限于篇幅,其他变量和常数项等估计结果未在表中列出。

2.其他稳健性检验(10)限于篇幅,实证结果未报告,留存备索。

(1)检验模型设定的合理性。本研究的理论模型假定地方官员采取“先决定供给数量,后决定供给质量”的序贯决策模式,并进行了实证回归。然而,在基础设施规划中,地方官员可能将基础设施数量和质量打包同时决策。为检验这一情况,并进一步控制模型内生性和考察变量之间的相互作用路径,采用三阶段最小二乘法(3sls)估计式(19)和式(20)组成的联立方程组(11)为满足阶条件,式(19)增加滞后二期的生产型政府官员、滞后一期的人口密度对数作为控制变量,式(20)则增加滞后二期的企业投资、滞后一期的海外市场接近度作为控制变量。,结果发现生产型政府官员的传导路径仍然显著成立,而官员特征的影响方向虽然基本稳定,但普遍不显著,表明基准模型的序贯决策假定大致合理(12)第三种情况是“先决定供给质量,后决定供给数量”的决策模式,一般用于先进基础设施的试运行或科学研究,不具有普遍性,因此建模时予以排除。。

(2)更换不同的代理变量。一是更换基础设施质量指标。结合现有文献和城市基础设施数据可得性,采用等级公路占比取对数作为基础设施质量指标进行回归,发现生产型政府官员的影响路径与基准模型一致,但质量方程中部分官员特征的影响变得不稳健,这可能与等级公路占比所代表的基础设施质量相对下降有关。二是更换生产型政府官员指标。采用相对生产型政府官员(13)定义为各地级市历年生产型政府官员指标与当年所属省份其他地级市该指标平均值之差。作为生产型政府官员指标进行回归,结果基本一致。

(3)考虑宏观经济环境和上级政府政策的影响。一是2008年爆发国际金融危机,中国在2008—2010年陆续实施了4万亿投资计划刺激经济增长,这可能会改变地方官员的制度激励和决策机制。为此,控制了2008—2010年3年窗口期,并将样本划分为稳定期[2003-2007,2011-2012]和波动期[2008-2010]两个子样本分别进行回归,结果发现除官员特征影响在波动期受到干扰外,其他时期结论仍然成立。二是由于大型基础设施的审批权归属省级和中央政府所有,因而对地级市官员的决策机制形成了制约。为此,通过删除可能受政策照顾的省会城市样本、控制省份-年度交互效应、控制省份内其他地级市平均基础设施数量或质量(吴敏和周黎安,2018)[16]三种途径,反映上级政府政策和兄弟城市标尺竞争的影响,结果依然稳健。

(三)进一步分析与讨论:地方官员对基础设施数量和质量影响的微观证据及异质性分析

1.地方官员对电力和通信基础设施质量权衡的微观证据

前文基于城市道路基础设施考察地方官员对基础设施数量和质量的权衡决策机制,结果与理论模型基本相符。为考察其他基础设施是否仍然支持理论模型的结论,结合世界银行2005年中国制造业企业《投资环境调查》和2012年《中国企业调查》的微观数据进行实证检验。该数据除了包含企业所属行业、城市、产权性质等基本信息外,还包括企业职业经理人对所在城市道路、电力、通信和供水四类基础设施质量的评价指标。由于道路质量指标的测量误差较大,而供水质量指标的数据缺失严重,因此仅分析地方官员对电力和通信质量的权衡决策机制。

对该数据作如下处理:删除直辖市样本,剔除企业固定资产为0、参与回归变量中回答“不知道”“不适用”以及数据完全缺失的样本,最终2005年和2012年的剩余样本分别为10922份和2066份。参考Allcott等(2016)[39]的方法,电力和通信基础设施质量分别通过“电力在多大程度上阻碍其经营和发展”以及“通信在多大程度上阻碍其经营和发展”来衡量,问卷调查结果包括无障碍(0)、小障碍(1)、中等障碍(2)、主要障碍(3)和非常严重障碍(4)等选项,数值越大代表基础设施质量越差。为避免丢失样本,电力和通信质量指标(lnmeanEZL、lnmeanTZL)分别根据调查结果加1取对数得到。为了控制企业层面因素的影响,将企业年龄、规模、是否拥有国外所有权三个因素作为控制变量,分别以调查年份与成立年份之差、企业实际固定资产对数值、国外所有权占比是否超过10%进行衡量。由于单个企业受访者回答中可能存在测量误差问题,所以世界银行调查指标均取城市-行业平均值代替企业层面变量进行回归(Dethier et al.,2011)[40]。鉴于2005年和2012年调查企业所属的行业编码存在差异,因此根据《中华人民共和国国家标准——国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)》,在两位数行业层面进行了统一。此外,为了反映企业选址的影响,进一步控制了城市人口密度、贸易开放度、工业化率、劳动参与率等因素。数据来源于《中国城市统计年鉴》。

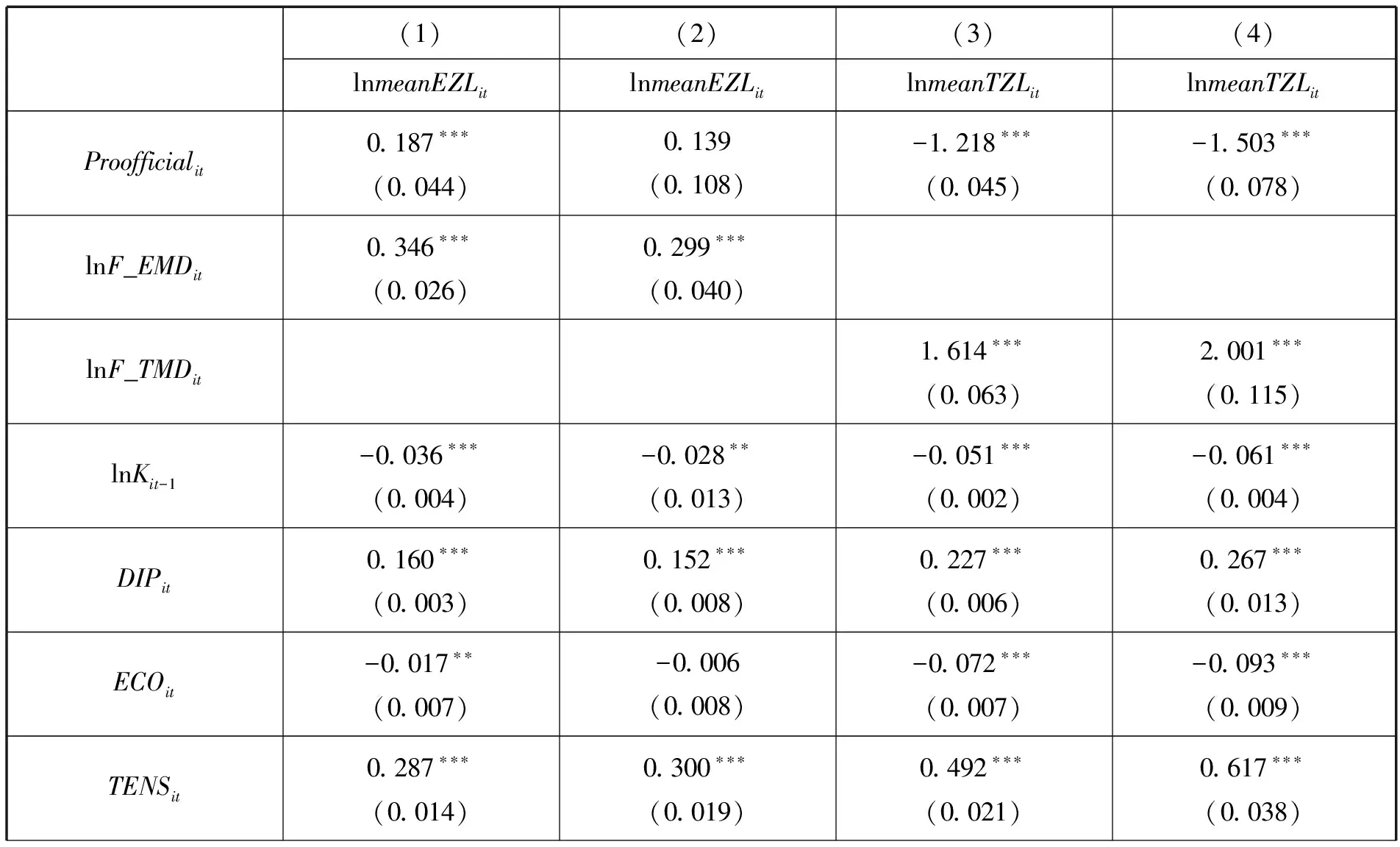

由于世界银行企业调查数据库中未提供城市基础设施数量指标,因此电力、通信的数量指标(lnF_EMD、lnF_TMD)分别以CEIC数据库中城市电力消费、城市固定电话和移动电话用户数之和除以城市总人口取自然对数计算得到。将城市宏观数据和地方官员数据在城市层面与世界银行微观调查数据进行了匹配。对于微观企业而言,城市层面变量受个体企业的影响很小,因此这一做法最小化了造成内生性问题的反馈效应。其他变量的定义与前文相同。采用上述关于电力和通信质量的混合截面数据通过OLS重新估计式(20),结果见表4。

表4 地方官员对电力和通信基础设施质量(负向指标)的权衡决策:微观证据

鉴于世界银行指标均采用城市-行业平均值,为考察行业因素是否影响回归结果,表4中(1)列和(3)列未控制行业效应,(2)列和(4)列则控制了行业效应,两者的结果基本一致。对比表4和表2中(2)列可知,各变量对电力和通信质量的影响方向与道路质量基本一致,但是关于官员特征的影响有以下新发现:一是从教育背景来看,官员学历提高不利于提升电力和通信质量。可能的原因是,根据公共品的可视性视角(吴敏和周黎安,2018)[16],为提高晋升概率,高学历官员可能更关注道路等可视型基础设施质量,而较少关注电力和通信等非可视型基础设施质量。二是工作经验方面,官员任期对电力和通信质量指标具有倒U型影响,最高点为3.8年。同时,具有高校任职经历的专业型官员有助于提升电力和通信质量。三是个人特征方面,官员年龄对电力和通信质量指标分别呈U形和倒U形影响,转折点在40-50岁之间,表明官员随着年龄的增长,对不同基础设施质量的关注度可能发生变化,40岁以下更关注电力质量,而50岁以上则更关注通信质量。

2.生产型政府官员对基础设施数量和质量影响的异质性

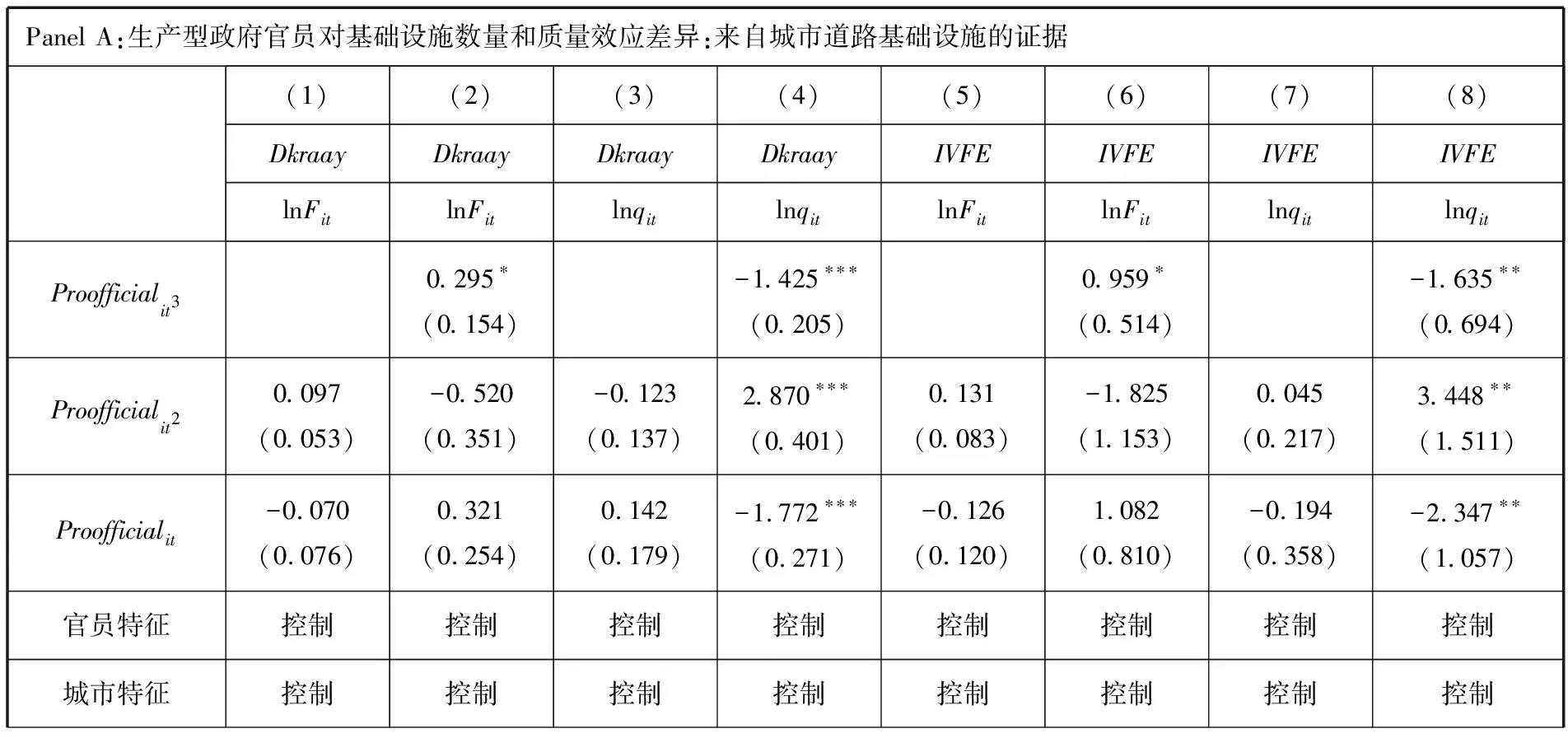

单调和非单调影响。以上理论分析表明,生产型政府官员对基础设施数量具有单调正向影响,但是对基础设施质量的影响方向不确定。实证结果也支持上述结论。宏观层面,生产型政府官员对道路数量具有显著正向影响,但是对道路质量的影响整体不显著,分地区的实证结果则不稳定;微观层面,生产型政府官员对电力和通信质量的影响方向也不稳定。为检验生产型政府官员对基础设施数量和质量影响的异质性,将生产型政府官员分解为一次项、二次项和三次项,采用高次方程形式考察生产型政府官员对基础设施数量和质量影响的系统差异,结果见表5。

表5 生产型政府官员对基础设施数量和质量的效应差异:单调和非单调影响

表5中Panel A的(1)-(4)列和(5)-(8)列分别是在表2中(1)-(2)列和表3中(1)-(2)列基础上添加了生产型政府官员高次项的回归结果;Panel B则是在表4基础上添加了生产型政府官员高次项的回归结果。由表5中Panel A的(1)-(2)列可知,加入高次项后,生产型政府官员的一次项和二次项系数均不显著,但三次项系数在10%水平上显著为正,再次验证了生产型政府官员对基础设施数量具有单调正向影响的结论;Panel A的(5)-(6)列是相应的工具变量回归结果,仍然支持上述结论。与此不同的是,由Panel A的(3)-(4)列可知,虽然加入生产型政府官员二次项后不显著,但加入三次项后,生产型政府官员各项均在1%水平上显著,且一次项系数为负、二次项系数为正、三次项系数为负,呈倒N型曲线关系,表明生产型政府官员对道路基础设施质量具有非单调影响;Panel A的(7)-(8)列是相应工具变量的回归结果,仍然支持这一结论。类似地,根据世界银行的微观调查数据,Panel B的(9)-(10)列中,生产型政府官员一次项系数为负,二次项系数为正,表明生产型政府官员与电力质量指标呈U型曲线关系;进一步,在Panel B的(11)-(12)列中,生产型政府官员一次项系数为正,二次项系数为负,三次项系数为正,表明生产型政府官员与电力质量指标呈N型曲线关系。无论上述哪种情况,均表明生产型政府官员对电力质量具有非单调影响。同理,Panel B的(13)-(16)列显示,生产型政府官员与通信质量指标呈倒U型或N型曲线关系,表明生产型政府官员对通信质量同样具有非单调影响。而且Panel B的结果无论是否控制行业效应均成立。

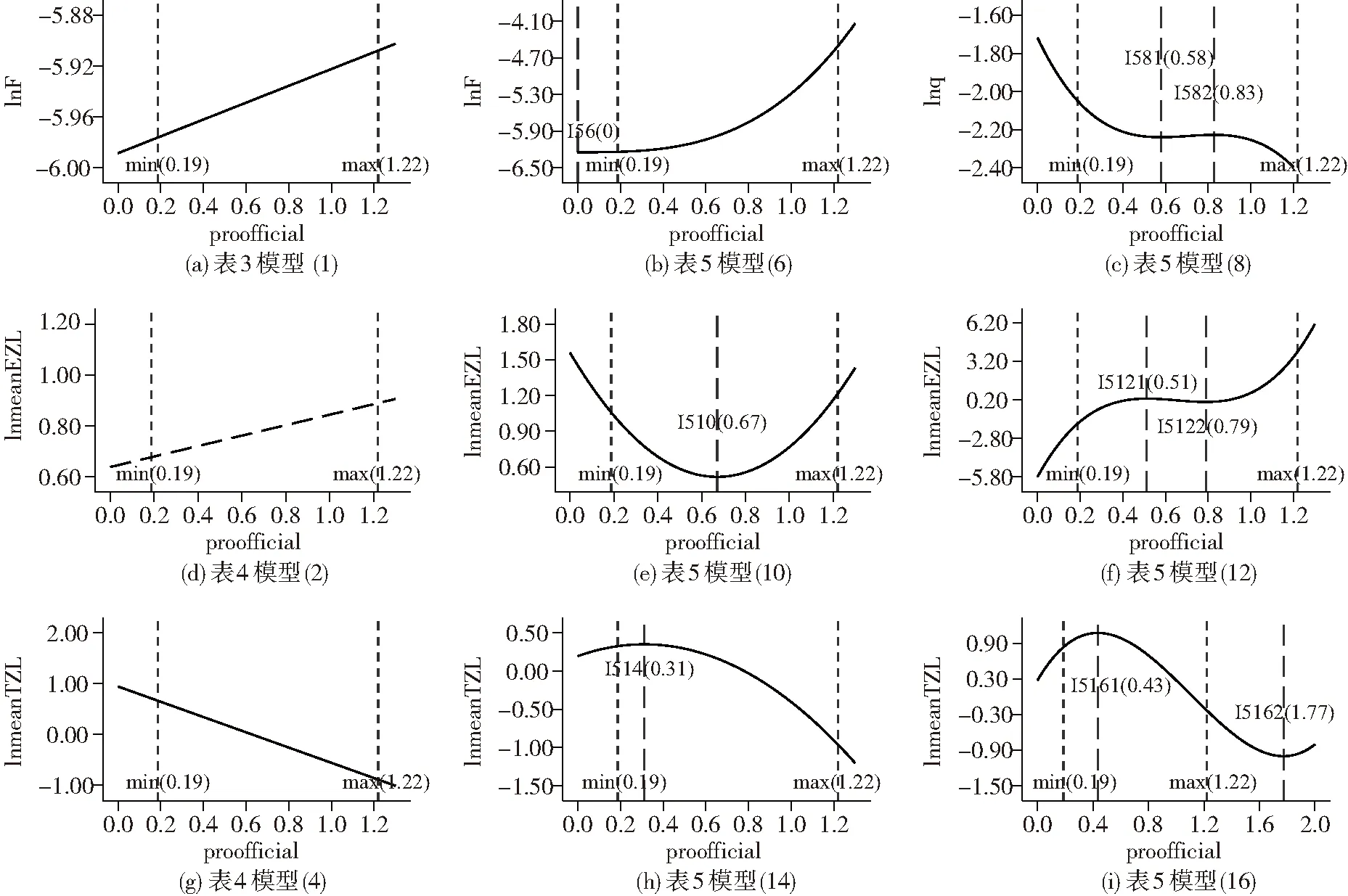

图2表示生产型政府官员与基础设施数量和质量的函数关系。图2(a)和图2(b)显示,生产型政府官员对基础设施数量具有单调正向影响;图2(c)则表明,生产型政府官员对道路质量表现为“先抑制再促进再抑制”的倒N型曲线关系,拐点值分别为0.58和0.83,而且拐点两侧抑制阶段曲线斜率的绝对值远大于中间促进阶段曲线斜率的绝对值,表明生产型政府官员对道路质量的促进作用相对有限,这部分官员仅占总样本的28.29%。这可能与生产型政府官员通过基础设施数量对基础设施质量形成负向影响的传导路径有关。图2(d)显示,生产型政府官员对电力质量指标的线性影响不显著;图2(e)则表明,生产型政府官员与电力质量指标呈U型曲线关系,即对电力质量具有“先促进后抑制”的效果,当生产型政府官员角色强度为0.67时,促进效应达到最大;图2(f)表明,生产型政府官员与电力质量指标呈N型曲线关系,即表现为“先抑制再促进再抑制”的效果,拐点值分别为0.51和0.79,与道路质量类似,拐点值两侧抑制阶段曲线斜率的绝对值远大于中间促进阶段曲线斜率的绝对值。根据拐点值计算,样本期内属于抑制阶段的生产型政府官员比例为61.67%,而2021年中国内地公开报道的拉闸限电省份比重为64.52%,两者非常接近,表明模型对现实具有较高的拟合效果。图2(g)显示,生产型政府官员整体上有利于提高通信质量;图2(h)则表明,生产型政府官员与通信质量指标呈倒U型曲线关系,即对通信质量具有“先抑制后促进”的效果,当生产型政府官员角色强度为0.31时,抑制效应达到最大;图2(i)表明,生产型政府官员与通信质量指标呈N型曲线关系,即表现为“先抑制再促进再抑制”的效果,其拐点值分别为0.43和1.77,其中第二个拐点值远大于样本期内生产型政府官员角色强度的最大值1.22,因此大于拐点值1.77的抑制阶段实际上非常罕见,而越过第一个拐点值的生产型政府官员比例达67.97%。可见,生产型地方官员对通信质量的促进效应占主导,这与中国近年来网络通信速率和质量大幅度提升的现实一致。

图2 生产型政府官员对基础设施数量和质量的效应差异

综上所述,生产型政府官员对基础设施数量具有单调正向影响,但是对基础设施质量的影响方向不确定。鉴于电力和通信质量是负向指标,结合上文的分析可知,生产型政府官员对不同基础设施质量的非单调影响路径趋同,即“先抑制再促进再抑制”。总体而言,生产型政府官员角色过弱或过强,均不利于提升基础设施质量,强度适中的官员更有利于提升基础设施质量。

六、结论与启示

现有关于基础设施供给侧文献普遍研究的是基础设施的数量供给行为,而较少关注基础设施的质量供给决策,也鲜有研究从准公共品角度将基础设施的供给决策主体——地方官员纳入模型分析框架,因此无法揭示基础设施数量和质量供给的权衡决策过程。为此,基于行为经济学和官员效用最大化动态决策分析框架,采用2003—2012年中国281个地级市的宏观面板数据以及2005年和2012年世界银行中国企业调查微观数据库数据,实证考察中国地方官员对基础设施数量和质量的权衡决策机制。研究发现:

地方官员的生产型政府官员角色越强,越有利于提升辖区基础设施数量,但是对基础设施质量的直接影响方向不确定,而且存在“生产型政府官员→基础设施数量→基础设施质量”的传导路径,对基础设施质量提升形成负向影响。同时,官员的教育背景、工作经历和个人特征对基础设施数量和质量均具有重要影响。教育背景方面,官员学历提高有利于提升道路基础设施数量和质量,但是对非可视的电力和通信基础设施质量则具有负向影响;而经管类专业教育背景官员对基础设施数量呈现抑制作用,但是对质量无负向效应。工作经历方面,官员任期与通信和电力质量指标具有倒U形影响;交流官员对基础设施质量具有显著的提升作用,而来自高校的专业型官员则对电力和通信质量具有改善作用;曾有企业任职经历的效率型官员更倾向于提升基础设施数量供给,但是对质量具有负向影响;而空降型官员则整体上未促进基础设施数量和质量的水平提升。个人特征方面,官员年龄对不同基础设施数量和质量的影响存在异质性,在家乡任职的官员则更倾向于采取基础设施数量供给政策。进一步研究表明,生产型政府官员对不同类型基础设施质量的非单调影响存在趋同效应,即“先抑制再促进再抑制”。本研究同时从制度层面和官员微观个体层面增进了对官员晋升激励和能力特征在基础设施供给侧作用的理解,丰富了政治经济学理论文献。

当前,中国经济正处于由数量型增长向质量型发展的加速前进期,基础设施高质量发展和政府高质量治理是推动中国经济平稳高效转型的重要动力,本研究将两者相结合,为优化基础设施数量和质量的供给侧结构性改革提供参考。

第一,基础设施数量供给方面。一是发挥生产型地方官员提供基础设施数量的积极性,丰富地方尤其是落后地区的基础设施数量供给,促进区域基础设施均衡发展。二是加强官员能力特征与辖区基础设施数量规模的匹配,数量不足的地区,任命本地出生的官员或曾有企业任职经历的效率型官员有助于提升当地基础设施数量;而对于基础设施已趋于饱和的地区,任命具有经管类专业背景的官员或“空降”官员,有利于协调当地基础设施的合理供给。

第二,基础设施质量供给方面。由于存在“生产型政府官员→基础设施数量→基础设施质量”的传导路径,因此需要规避生产型政府官员过度追求基础设施数量供给,而忽视基础设施质量的现象。对此,一方面要开展多方、多部门、跨层级基础设施建设项目的前置调研和评估工作,从源头上建立地方基础设施质量合理供给的科学决策制度。另一方面要重视官员能力特征对辖区基础设施质量的调节和改善作用,例如空降型官员进行异地交流有助于提高地方治理能力,提升辖区基础设施质量。同时,发挥省级以上政府的政策导向作用,采取加大政策指导、提供财政支持和加强反腐败力度等方式,引导地方基础设施数量和质量合理供给。

第三,地方官员治理方面。要不断优化官员晋升激励制度,建立多元的官员政绩评价体系,强化生产型政府官员角色强度、官员能力特征与地方基础设施需求的识别和匹配,将科学精准考察与继续教育有机结合,通过官员治理现代化实现地方基础设施高效供给和地方经济高质量发展。