理解概念本质 训练高阶思维

——《认识周长》教学设计(一)

2023-07-26钱云娟

文|钱云娟

【教学内容】

苏教版三年级上册第39、40 页。

【教学过程】

一、多元感知,建立概念

1.自主提问

师:今天这节课,我们一起来认识一位新朋友——周长。关于周长,你有什么数学问题?

预设:什么是周长?哪里有周长?周长有什么用?

2.激活经验

师:认真观察这位新朋友,它的第一个字“周”指的是什么?“长”是什么意思?什么是“周长”?

预设:“周”指的是一周,“长”是长度,“周长”就是一周的长度。

3.衔接生活

师:要研究周长,首先要知道周长在哪里,请你们找一找哪张图中有周长?(图略)

预设:图A 是两支铅笔比长短,图B 是汽车过限高杆,图D 是两位同学比身高,这里有长度;图C是操场跑道一周的长度,图E 是同学量家长腰身一周的长度,图F 是书签一周的长度,这里有周长。

4.认识周长

师:什么是周长?这张书签,从这里开始摸一圈所指出的就是书签一周边线的长度,就是书签的周长。你能学着老师的样子摸一摸书签的周长吗?再找一找身边还有哪些物体表面也有周长。与同桌指一指、说一说。

5.毗连图形

师:刚才我们找到并指出了生活中一些物体表面的周长,你能描出下面平面图形的周长吗?

6.教师小结

师:通过找一找、描一描、说一说,我们一起感受到围成物体表面或平面图形一周边线的长度就是它的周长。

【设计意图:《义务教育数学课程标准(2022 年版)》(以下简称“新课标”)中指出:数学育人要求发展学生的核心素养。思维是数学核心素养的灵魂,而推动思维发生的是具体的问题。“关于周长,你有什么数学问题?”课始,开门见山提问题,一是培养学生自主提问的能力;二是激发学生对学习内容的兴趣以及学习的主动性;三是唤醒学生对学习内容的已有经验,同时暴露学生的学习起点,增强教学的有效性。为培养学生用数学的眼光观察现实世界的意识,基于学情,教师提供了大量感知的生活变式和表象素材,这些素材来自于现实世界中长度的差异性、代表性以及多样性。结合“一周”“长度”这样的关键数学要素,学生潜在地对这些“长度”进行观察、分类,一周(封闭的)、不是一周(不封闭的),平面(铅笔图)、不是平面(比身高),直直的(书签)、弯弯的(腰身),等等,不同的分类方法一方面生发了学生的发散性思维,另一方面也是认识周长概念的生长点。素材、活动和思维,是学生认识周长概念的主要资源。学生在亲身经历找一找、描一描、说一说等实践操作活动过程中逐步体验感悟周长的含义,建立物体表面或平面图形周长的概念。教育即生长,这样的教学,不仅注重了对已有经验的激活,还结合多维度的实践操作活动,生长出对周长概念的初步感知。用上位概念“长度”同化下位概念“周长”,由“长度”生长“周长”,既是数学的,也是符合学生认知规律的。学生也在由具体操作到建立概念的过程中,积累数学活动的初步经验,培养观察、综合、抽象能力和几何直观,循序渐进地发展高阶思维。】

二、探究实践,理解概念

1.测量周长

师:刚才我们描出了每个图形的周长,那它们的周长到底是多少?请拿出练习纸,看活动要求。

2.交流展示

预设1:我测量了图1,它每一条边都相等,一条边长2cm,周长就是2×10=20cm。

图1

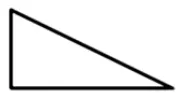

预设2:我测量了图2,三条边分别是3cm、4cm、5cm,把它们相加:3+4+5=12cm,周长是12cm。

图2

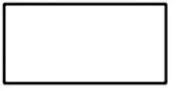

预设3:我测量了图3,它是长方形,对边分别相等,量出长5cm、宽3cm,周长就是5×2+3×2=16cm。

图3

预设4:我测量了图4,原以为是正方形,经验证,是一个对边分别相等的长方形。量出长3cm、宽2cm,周长就是3×2+2×2=10cm。

图4

3.教师小结

师:要求一个平面图形的周长,就是求这个图形每条边长的总和。边长相等的部分可以只测量一次,然后用乘法计算比较简便。

4.变式应用

师:如果把图2 的三角形和图3 的长方形拼在一起,形成新图形(如图5)的周长是多少?

图5

预设1:把三角形和长方形的周长加起来就是12+16=28cm。

预设2:新图形周长是每条边长的总和,5+4+5+5+3=22cm;也可以这样想,三角形和长方形拼在一起后,重合在一起有两条3cm 的边不能算在它的周长里,周长就是12+16-3-3=22cm。

5.任务驱动

师:我们身体上有很多周长,比如量家长腰身一周的长度,这是腰身的周长,生活中叫作腰围。腰身是圆的,数学中叫作曲边图形。遇到求曲边图形的周长,无法直接用直尺测量,怎么办?

预设:圆边(曲边)没法直接测量,可以用线缠绕它的一周,把它的周长“刻”到线上,然后拉直测量出线的长度就是腰围了。

6.渗透数学思想

师:用线缠绕腰身一周再拉直测量的方法叫“化曲为直”。生活中买衣服要知道胸围,买帽子要用到头围,测量时也可以“化曲为直”。所以,可以根据测量对象的不同采取不同的测量方法。

【设计意图:从一年级开始掌握比长短的方法,再到二年级用长度单位进行测量,学生已经积累了大量关于长度的知识及应用的数学活动经验,而周长的测量与计算,从线段长度可加性的本质来说内在是一致的。而且,从认知心理学关于广义知识分类来看,图形周长计算属于“程序性知识”,这类知识无法由教师直接传递,需要学生自主探索,经历算法的形成过程。周长到底是多少?怎么解决?周长即一周总长,以此强化的是,周长求法有统一思想,即所有边长之和。周长的计算思想是不变的,但算法会变;算法变,是因为图形变;形状不一样,计算方法才不一样,计算方法的差异是因为要计算图形的差异带来的,“形”影响“数”。教师引导学生在真实情境中通过实际测量获得数据,在计算中获得周长的实际观念,体会根据图形特点调整测量与计算方法,培养思维的灵活性和适度性,同时发展学生的量感;其次,让学生结合“腰围”这一曲面图形的周长计算方法,具体感悟“化曲为直”的数学思想;此外,小组合作探究测量图形周长以及腰围,让学生体会数学与生活的密切联系,产生对数学的亲近感和兴趣,培养其主动思考、合作探究的意识与能力。】

三、拓展延伸,训练思维

1.算法巩固

教材“想想做做”第3 题。

(学生独立完成后交流)

师:为什么这样计算?还有其他算法吗?

2.拓展延伸

师:比较这两个图形(如图6)的周长?你有什么方法?

图6

(学生独立完成后交流)

师:你采用了什么方法?这样平移可以吗?为什么能这样平移?

【设计意图:从“算法巩固”到“拓展延伸”,层层深入,步步提升,一方面深化学生对周长意义的理解,另一方面突破概念无关本质属性的干扰,在没有数值支持的情境中,进一步强化周长的基本属性:周长的长短与其呈现的形状无关,培养了学生的观察、分析、推理以及几何直观能力,从而为发展高阶思维创设了有利条件。】

四、系统回顾,建立结构

师:我们从一年级就开始学习图形,这是最早认识的长方体、正方体、三棱柱、圆柱,紧接着从它们身上找到了长方形、正方形、三角形、圆形,并认识了这些图形。今天又从这些图形中找到并认识了周长,关于周长,你还有什么新的问题?关于图形的学习,你还有什么想知道的?

【设计意图:新课标提出了“结构化整合”的新理念,指出教学要促进学生“构成相对系统的知识结构”。史宁中教授也提出“始终把每堂课教学的知识置于整体的知识体系结构中,让学生在一定的知识体系结构中更好地理解各部分知识”。这个“知识体系结构”,既包括教材上知识编排的一个单元,也包括不同单元、不同分册、不同年级间有关联的知识结构体系。其实,不仅长度、周长,面积、体积也适合进行“结构化”整体考虑。如此,学生就能更充分地感知到数学学习是有相对统一的模式,是“变化中不变的”思想和方法。而这,正是数学需要让学生感受到的核心思维方式,高阶思维的培养也能得以发生、发展与形成。】