学科竞赛推动下实验室创新创业能力培养模式探索

2023-07-24袁佩玲丁星星张莹

袁佩玲 丁星星 张莹

摘 要:学科竞赛对学生的创新创业能力培养具有不可替代的作用。物理实验中心经过几年学科竞赛培养的实践研究探索,整合利用实验室各项资源,從学科竞赛教学团队的建设、创新创业教育实践平台的搭建、课程体系的完善、运行管理机制的可持续发展4个方面进行教学改革,以赛促创,全面提升实验室的育人功能,提升高校创新创业人才培养质量。

关键词:学科竞赛;教学团队;创新创业教育实践平台;课程体系;运行管理机制

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2023)08-0072-03

一、引言

学科竞赛是以学生为中心,开展探究合作式学习的重要实践平台,是培养学生创新意识、创新思维,提高学生综合素养的主要途径,同时有利于推进实验室建设和实验室教育教学改革[1-3]。

中原工学院物理实验中心每年不仅承担物理专业学生的专业实验课程,更是开展面向全校23个大类专业,

2 000多名学生的基础物理实验教学。实验室在实践平台、实验设备、学生受益人数方面具有得天独厚的优势。近年来,物理实验中心陆续承办了全国大学生机器人大赛、中国机器人及人工智能大赛、全国大学生光电设计大赛、全国大学生物理实验竞赛,以及多项省级比赛。教师研究怎样整合实验室师资、物资更好地服务于教学,让大赛融入到学生的学习、生活中,以提高学生专业理论学习的兴趣,提高知识运用能力、动手实践能力、人际交往能力、创业就业能力。本项目组主要探索了以下工作:稳定的指导教师队伍和高质量的学生竞赛团队的组建、创新创业教育实践平台的创建、学科竞赛课程体系的建立、开放实验室运行管理机制的制定。

二、稳定的指导教师队伍和高质量的学生竞赛

团队的组建

高水平的学科竞赛需要责任心强、专业技术硬、创新素质高、管理水平得当的核心导师团队[1]。每类赛事的流程为项目组织—学生动员—校内选拔—团队组建—作品制作—中期检查—优化备赛—省级比赛—国家级比赛,这一过程需要半年到一年的时间。指导教师在完成这届的比赛项目后要及时进行参赛总结,制定下一年的比赛计划,因此,学科竞赛不管对教师还是学生来说都要投入大量的时间和精力。如果没有热情,没有奉献精神,对学科竞赛敷衍了事,非但不能培养学生的创新能力,反而浪费了学校、教师和学生的各项资源。如何对教师和学生进行双向激励,是一个不可回避的问题。

(一)精神上将思想政治教育全面融入学科竞赛育人工作

高校实验室是大学教育教学的重要场所,实验教学是学生开展创新创业活动的重要教学环节,此过程有助于学生巩固创新知识、培养创新情感、锻炼创新意志和形成创新行为[4]。学科竞赛是项目驱动式教学,是将专业课程多方位的知识点以实践的方式精准地应用到项目制作中,考查学生知识应用能力、实践动手能力、发现问题和解决问题的能力,但学科竞赛有别于其他课程教学,没有考查和必修的硬性规定,这就导致师生在选择参与竞赛的过程中多少带有一定功利性目的,因此,学科竞赛更要充分地发挥立德树人的协同育人功能,将思政元素以润物细无声的方式融入到学科竞赛的全过程。

物理实验中心以普通物理及实验党支部第二批全国党建工作样板支部为依托,将思想政治学习纳入实验室教职工学习、纳入师生党支部学习、纳入各类师生培训,加强教师的政治素养,深入挖掘实验课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,不断探索基于竞赛平台的精神文化传承模式,弘扬工匠精神,使教师在实践中追求卓越、敢于领先、勇于创新,在情感上爱岗敬业、热爱学生、乐于奉献,同时不断推进文化育人工作,精益求精、追求极致的大国工匠精神,爱国报国、敢于担当、坚定理想、仁爱友善的家国情怀融入学科竞赛的各环节,充分激发创新活力,释放创新潜能[5]。学生和教师在朝夕相处中,培养了深厚的师生感情,师生之间相互激励、相互成就,建立了合作共赢的局面。

(二)物质上建立师生双方的激励政策,调动师生参与竞赛的积极性

学校设立了多类型多层次学科竞赛基金,每年资助学生参加各类竞赛。对获奖的学生给予学分激励、奖金支持,并作为学期奖学金评定和优秀毕业生评选的重要参考依据[6];对获奖的指导教师则给予对应的工作量补贴,并且和个人年度考核、评先评优、职称评审等政策挂钩。此外,通过学科竞赛平台为学生加入校企合作项目、校外优质实践基地,科研成果转化等提供了切实的渠道和帮助[7],在提高学生“双创”能力的同时,也提高了教师的教学能力。

通过以上双重措施的保障,很大程度上调动了师生的积极性[8],教学成效明显提升。学生在竞赛中获得多项国家级奖、省级奖,物理实验中心多次获得优秀组织单位

奖,指导教师荣获河南省优秀工作者和河南省优秀教师等称号。

三、创新创业教育实践平台的创建

中原工学院以物理实验中心为基地,以学生科学技术协会为依托,以各类竞赛和实践活动为载体,以智能创新实验室为平台,整合学校其他实践教学团队和平台,成立了“大学生创新创业教育实践平台”[9],支持学生开展科学实践活动。实验室开放平台具有完善的规章管理制度。

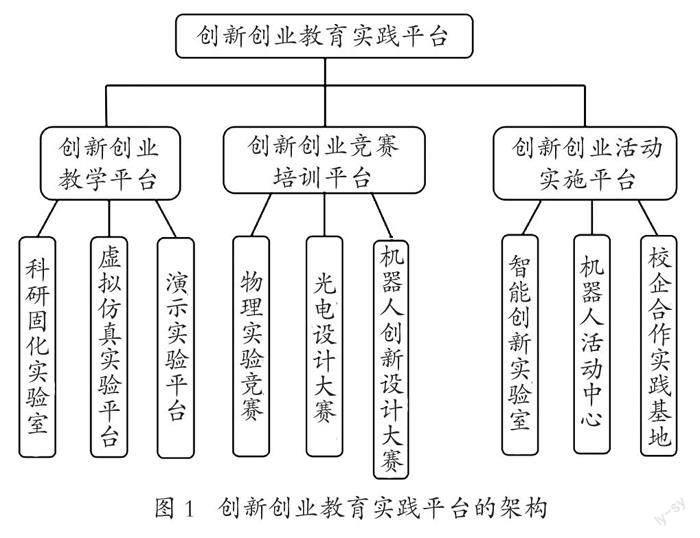

(一)创新创业教育实践平台的开发

以培养实践能力和创新能力为核心,发挥实验室实践育人功能, 重组实验室有利资源,规范有序地做好实验室开放育人工作。实验室各项资源重组后,实践平台由3部分组成:创新创业教学平台、创新创业竞赛培训平台、创新创业活动实施平台(图1)。创新创业教学平台包含了科研固化实验室、虚拟仿真实验平台、演示实验平台;针对专业课程特色,创新创业竞赛培训平台主要由国家级/省级物理实验竞赛、国家级光电设计大赛、国家级/省级机器人创新设计大赛作为支撑;创新创业活动实施平台则包含了智能创新实验室、机器人活动中心、校企合作实践基地。

(二)创新创业教育实践平台的运行模式

创新创业教学平台主要是寻求大学物理实验与机械、材料、自动化、人工智能等理工专业的交叉点与契合点,鼓励教师将科研成果及時转化为创新实验教学内容,充分激发学生的潜能,拓展学生的思维,发挥实验室学科交叉融合基地作用。比如,方莉俐教授通过其主持的薄膜材料及超硬材料应用研究成果凝练为复合电镀实验,让学生了解研制复合膜超薄刀具的方法、过程和应用领域,即用于电子信息领域芯片的切割和开槽,此实验做为大学物理研究性实验面向大二学生开设。通过该类实验项目,激发学生探索学科前沿技术问题的兴趣,培养学生的创新实践能力,让学生实实在在地感受到专业知识的实用性和社会价值,更好地提高学生的主动学习意识。

创新创业竞赛培训平台以各类学科竞赛为抓手,将不同专业、不同年级的学生以“导师制”“老带新”模式进行技术传承、项目传承,并在学生刚入校时便进行学科竞赛的大力宣传,对吸纳进来的潜力学生进行兴趣培养和相关专业技能培训,在丰富学生各项技能的同时,为后期创新创业及各种竞赛项目做准备。比如,实验室教师将硅基纳米负极材料锂离子电池的电化学性能研究课题凝练为“双创”项目,让学生了解锂电池的工作原理和应用,并带领项目组学生走访企业、其他院校的电化学实验室,让学生提前感受科研生产和交流学习的魅力,激发学生对科学研究的兴趣。

创新创业活动平台以创新实验室、校企联合实验室,以及联系密切的实训基地为平台,开展各类创新创业培训活动和社会实践,给学生搭建更多的接触社会、展现自我能力、联系生产应用的平台。

物理实验中心将实验教学、学科竞赛、科学研究、社会实践相互衔接,因材施教,寓教于乐,充分激发学生的主人翁精神,实现学生自我激励、自我管理,为学生提供了强有力的合作交流发展平台。

四、学科竞赛课程体系的建立

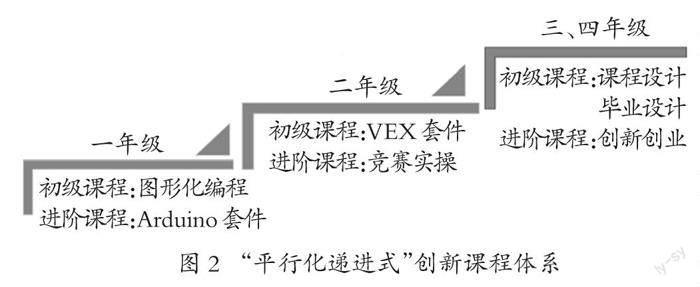

学科竞赛虽然能提高学生的创新能力,但也需要学生具备扎实的理论知识素养,学科竞赛课程应该能让学生用最短的学时将课堂理论知识学习与竞赛过程中遇到的实际问题相结合,让理论知识在竞赛过程中深化和理解,为将来参与竞赛打下坚实的理论基础,建立完备的知识体系。学科竞赛用到的技能、专业知识需要根据实验

室、教师、学生资源进行多方位的整合、归纳、总结、评估,制定系列的分层次的“平行化递进式”创新课程体系[10]。

就目前的竞赛形式而言,参与竞赛的学生主体为大二学生。大三、大四学生是创新能力培养的成熟阶段,但主要精力在专业学习和考研、就业上;大二学生专业知识涉及不深,竞赛经验少,但具有较强的学习能力、实践能力和自信心;大一学生则没有经过任何专业课的学习,主要是兴趣培养阶段。遵循年级特点,物理实验中心根据承办的赛事总结归纳比赛必备的基础知识,按照学生的兴趣分组,如机械组、电控组、编程组,分别制定系列教程,如初级课程—进阶课程—比赛实战,寻找大学物理实验与机械、工业、自动化等理工专业的交叉融合点,以竞赛项目驱动的方式促进小组成员之间进行竞争学习和协作学习,并让学生从参与校内竞赛开始,对竞赛模式进行初步了解,掌握竞赛技能。

课程培训、技术训练、竞赛项目、课程设计、毕业设计,环环紧密结合,年级之间、专业之间薪火传承,逐渐形成了一个较完整的创新课程培养体系(图2)。

五、开放实验室运行管理机制的制定

面对不同专业、不同年级、不同层次的学生,要想做好实验室开放管理和有效的安全运行,则需要制定完善的实验室管理体系。

以物理实验中心的智能创新实验室开放管理经验为基础,不断完善体系,在查缺补漏的同时,制定了完善的实验室开放管理规章制度,确立“导师制”和“老带新”双模式管理的培养模式。在细化指导教师工作职责的同时,更主要的是发挥学生的主观能动性。将大三、大四的学生吸收进导师的创新团队,负责制定团队的培训方案、部分培训工作和任务完成情况的监督;大二学生在完成每周的实践课程外,负责实验室的安全管理;大一学生在接受培训的同时需服从学长的分配,配合完成实验室的卫生和仪器设备管理工作;同时,全体师生皆肩负有对智能创新实验室进行宣传的义务,随时引进高技术、高能力人才。

六、结束语

物理实验中心充分融合教学师资团队、教学科研平台,专业特色实施创新创业教育,有计划、有组织地开展不同类型、不同层次的创新实践活动,为学生提高专业实践能力、开阔思维、展示个性和丰富人生阅历提供了有效的途径,项目的实施在实验教学水平、教师能力提升、学生综合素质提高方面取得了显著成效,全面发挥了实验室的育人功能,实现了实验室培养高质量人才的目标。

参考文献:

[1] 刘梅,朱鹏飞,陈永东,等.以学科竞赛为依托促进实

验室建设[J].实验室科学,2021,24(3):169.

[2] 崔国印,黄刚,聂小鹏,等.“双一流”目标下的高校实验

室建设与管理[J].实验技术与管理,2019,36(2):269.

[3] 侯建华,陈少平,陈锟,等.大学生学科竞赛模式的改

革与实践[J].实验技术与管理,2017,34(11):19.

[4] 白泽朴,张继延.实验教学在创新人才培养中的作用

及其实现[J].实验技术与管理,2019,36(7):6.

[5] 张甜,李辉,王旭.基于学科竞赛的大学生创新创业

能力培养研究[J].北京教育(德育),2021(9):86.

[6] 丁坤.“以赛促创”:高校创新创业人才培养的策略[J].

教育理论与实践,2022,42(21):10.

[7] 李化玲,唐俊兵.以学科竞赛推进大学生创新创业能

力培养背景下高校实验室功能再造[J].中国医学教

育技术,2020,34(4):428.

[8] 刘蓓琳.基于学科竞赛的大学生创新能力培养模式

研究[J].黑河教育,2012(2):45.

[9] 谢迎娟,金纪东,张卓,等.一体化创新创业教育实践平

台的建设研究[J].实验技术与管理,2020,37(12):262.

[10] 顾涵,钱斌,张惠国,等.基于学科竞赛的应用型本

科院校创新能力培养模式探索与实践[J].实验研

究与探索,2019,38(8):215.

编辑∕李梦迪