鼻腔鼻窦型血管外皮细胞瘤1例报道并文献复习

2023-07-18曾勇明夏贤美通信作者

罗 潘,曾勇明,刘 强,夏贤美,韦 桅(通信作者)

(1重庆宏仁一医院放射科 重庆 408400)

(2重庆宏仁一医院病理科 重庆 408400)

鼻腔鼻窦性血管外皮瘤是血管外皮细胞来源的软组织肿瘤,血管外皮瘤一般后腹膜和下肢多见,发生于鼻腔鼻窦的血管外皮瘤国内外均少见报道。本文总结收治的1例鼻腔鼻窦性血管外皮瘤的临床及影像学资料,现报道如下。

1 病历资料

患者,女,54岁,因“鼻塞、流涕7+月,伴右鼻出血3天”于2022年9月20日入院。7+月前患者无明原因感鼻塞、流清涕不适,受凉后加重。3天前患者无明原因出现右鼻出血,出血量多,自行压迫后仍有出血,遂急去南川区人民医院予以鼻腔填塞治疗。于今日来重庆宏仁一医院门诊行鼻腔填塞物取出术,鼻腔填充物取出时见右侧鼻腔新生物填塞,门诊以“鼻出血,原因待查”收住入院。入院查体:鼻中隔向左偏曲,右侧鼻腔见血性新生物堵塞,表面见分泌物附着,双侧下鼻甲肥大,鼻咽部见新生物堵塞,鼻腔通气欠佳。鼻咽部CT平扫 +增强扫描示:右侧鼻道可见增多软组织密度影,其形态不规则,填塞右侧鼻道,平扫CT值约为44 HU,增强后动脉期明显强化,CT值范围约为60~190 HU,局部呈显著强化,静脉期强化范围约为74~150 HU,病灶堵塞右侧蝶窦开口,右侧蝶窦内可见增多软组织密度影,增强后无明显强化,右侧上颌窦黏膜增厚,窦壁骨质未见明显破坏。右侧眼眶环壁可见骨皮质不连续。鼻咽部顶后壁软组织未见明显增厚,鼻咽腔无狭窄,咽隐窝及咽鼓管咽口显示清晰、对称,双侧咽旁间隙脂肪影清晰。所见层面未见肿大淋巴结。鼻中隔向左侧偏曲。见图1。

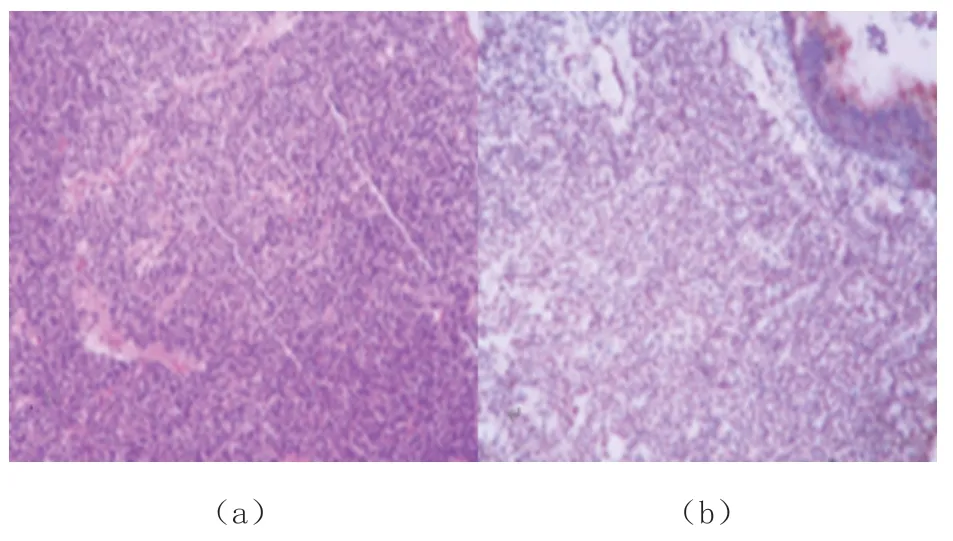

根据病史及各项术前检查,排除手术禁忌,行手术切除肿块。术中发现:鼻腔黏膜充血,鼻中隔稍向左偏曲,右侧新生物表面见大量坏死组织及棉球压迫,取出棉球后弥漫性出血,新生物阻塞中鼻道及鼻底。左侧下鼻甲肥大,通过左侧后鼻孔可见右侧鼻咽部见新生物堵塞达鼻中隔后缘,鼻腔通气欠佳。病理结果:(右侧鼻腔)梭形细胞病变,梭形细胞呈束状,席纹状排列,其间见裂隙状血管及嗜酸性粒细胞浸润,结合免疫组化SMA(+),Vimentin(+),CD34(血管+),见图2(b),STAT6(+),CKpan(-),Vim(+),Desmin(-),LCA(-),EBV(-),S-100(-),SMA(+),P40(-),ERG(血管+),CD31(血管+),CD117(-),CyclinD1(+),β-catenin(核+)。

图2 术后病理结果

2 讨论

鼻腔鼻窦性血管外皮瘤(SNTHPC)是一种发生于鼻腔和鼻窦内的梭形细胞肿瘤,瘤细胞显示血管周肌样细胞(perivascular myoid cell)免疫表型,由Compagno和Hyams于1976年首先描述,2003年,Thompson等[1]首次将其命名为鼻腔鼻窦型血管外皮细胞瘤(SNTHPC),是一种血管周外皮细胞来源的软组织实性肿瘤。最早由Stout描述[2]。目前国内外文献中报道的病例少见。国内报道患者年龄在11~75岁之间,以中年人居多,男女发病率相当[3]。

大多数患者临床表现为鼻塞、鼻出血。肿块常位于鼻腔黏膜下,呈息肉状。在鼻腔较为常见,鼻腔与鼻窦两者比例为2:1;鼻窦则以筛窦蝶窦较多见,其发生率为上颌窦4倍[2]。该肿瘤在临床诊断中误诊率较高,而且目前公认该肿瘤绝大多数为中间或低度恶性肿瘤[4]。据报道,该肿瘤手术复发率为7%~40%[3]。由于肿瘤在鼻腔和鼻窦内呈息肉样突起,临床医生常诊断为过敏性息肉或血管瘤[5-6]。鼻腔(鼻窦腔)内出现肿块是良恶性肿瘤的共同表现,该肿瘤的确诊依赖免疫学相关检查,但对早期尚无可靠鉴别良恶性的手段。肿瘤早期的发现以及肿瘤范围确定依赖影像学检查[7]。

SNTHPC的CT、MRI表现均无特征性[7]。CT检查可以了解肿瘤的大小、范围及对周围骨质的侵蚀情况。本例CT检查结合文献复习,总结该肿瘤的CT表现:平扫可见鼻窦或鼻腔内边界清楚的椭圆形、圆形或不规则形软组织密度团块影,边界清楚,呈良性肿瘤的特点生长;如为恶性病变则呈浸润性生长,累及周围鼻窦、鼻甲、鼻中隔甚至眼眶周围骨质。肿瘤可见低密度坏死囊变区及高密度出血灶,但钙化成分少见,增强扫描肿瘤呈明显强化。文献报告[2-3,7],MRI能精确地确定SNTHPC的范围,T1WI及T2WI上肿瘤呈等或等低信号改变,增强扫描呈均匀或不均匀明显强化,且肿瘤内可见流空血管影。总之,影像学检查在该病的早期诊断及肿瘤良恶性判断中有重要意义。

本病需与血管纤维瘤、出血性鼻息肉、鼻咽癌、鼻腔淋巴瘤、平滑肌肉瘤等相鉴别[7]。①血管纤维瘤临床表现为鼻塞、鼻出血,临床表现与本病极为相似,CT影像学上的表现为软组织密度肿块,边界清晰,密度尚均,受累肌间隙显示不清,少数可见静脉石。增强扫描病灶明显强化和延迟强化。相邻骨壁可有压迫吸收,可与本病加以鉴别。②鼻息肉是临床本病最常见的鉴别诊断之一,在CT影像学上的表现为鼻腔内低密度软组织密度影,质地较均匀,形状较规则。较大者则可能造成骨质压迫、吸收、变薄。鼻息肉在增强CT上无明显强化,与本病有明显区别。③鼻咽癌:鼻咽癌为鼻、咽腔最常见的恶性肿瘤,临床亦有鼻出血的临床特征;影像学特点为软组织肿块,浸润方式部分与本病相似。但强化不均匀,骨质破坏明显。④鼻腔淋巴瘤:淋巴瘤为鼻腔内较为常见的恶性肿瘤学病变,影像学特点:骨质破坏较轻,其骨质破坏与本病有部分相似之处,鼻、咽腔内弥漫性软组织密度影,增强轻度至中度均匀强化,其分布于本病区别。⑤鼻窦平滑肌肉瘤[8]:是鼻腔内较罕见的一类恶性肿瘤,在CT上表现无特征性,肿块均匀或不均匀密度,易与SNTHPC混淆,增强后呈轻-中度强化,常有坏死、囊变,无钙化,邻近骨质可见破坏。

SNTHPC是一种鼻腔内少见交界性肿瘤性病变,最终确诊依赖于病理组织学检查。目前国内外关于SNTHPC个案报道较少,由于观察病例少,经验不足,掌握其典型的影像学表现,会有利于对本病的认识,提高影像诊断的准确性。总之,SNTHPC的术前影像学诊断与该病的手术方式及预后与有较大关系。加强对本病的认识,在影像学支持下,可明显改善该病患者的预后。