历史时期太湖流域西北部的水流流向与湖泊开发

——以芙蓉湖为例

2023-07-17康翊博

康翊博

(复旦大学历史地理研究中心,上海 200433)

太湖流域滨江临海,河湖纵横,是唐宋以来的经济繁荣区与人口稠密区,其环境演化与区域开发史有重要的学术价值与现实意义。目前,对太湖流域水文格局与水利史的研究集中在流域东部,对西北部着墨较少。东部的出水通道诚然是全流域的锁钥所在,但太湖各区水流的去来壅泄必然会彼此联动。对历史上流域西北部水文格局的探讨,不仅能够为常州、无锡等地的开发史提供自然地理与环境史视角的新解,也有助于综合来看太湖各区域的水文互动,补充、深化对全流域的认识。

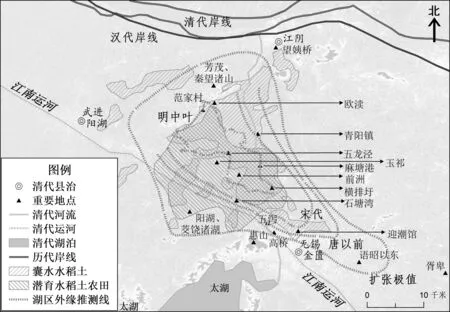

古芙蓉湖位于今无锡、常州间(图1),是太湖流域西北部最典型、面积最大、变化最剧烈的湖泊。芙蓉湖的变迁不仅是人类开发的结果,还受到太湖流域西北部水文格局的影响,是研究该区域水文动态的绝佳个案。目前学界对芙蓉湖的研究主要集中在明清湖区成圩以后的水利技术(1)郑肇经《太湖水利技术史》(农业出版社1987年版,第127—129页)分析了芙蓉圩分区分级的管理方法与“提塘挺塘”“冬月竭池”两种防涝举措,未涉及湖体开发。、社会(2)森田明以道光年间芙蓉圩的一次工程为例,探讨了圩区社会的管理情况。孙景超从“自然—社会综合体”角度探讨了明清圩区社会的信仰与跨县运作。见[日] 森田明著,雷国山译: 《清代水利与区域社会》,山东画报出版社2008年版,第1—30页;孙景超: 《圩田环境与江南地域社会——以芙蓉圩地区为中心的讨论》,《农业考古》2013年第4期。、景观(3)孙景超的《技术、环境与社会——宋以降太湖流域水利史的新探索》(复旦大学博士学位论文,2009年)探讨了芙蓉圩中的水利设施体系与农业景观。值得一提的是,孙文中有部分章节对潮流有所探讨,虽然并非直接与芙蓉湖开发联系起来,但亦给本文提供了一定思路。等方面,对芙蓉湖开发成圩过程中的自然因素缺乏关注(4)魏嵩山对芙蓉湖围垦的过程进行了还原,然而仅限于人类活动,未涉及自然环境因素。参见魏嵩山: 《太湖流域开发探源》,江西教育出版社1993年版,第98—104页。。这是因为: 第一,芙蓉湖的史料集中在明中期以后,缺乏湖区早期水系状况的直接记载;第二,倘若跳出直接记载,以区域特征切入,现有研究缺乏对太湖流域西北部水文动态的专门探讨,而已有的全流域及东太湖的成果或无法支撑精细研究,或受限于区域差异,均不敷使用。有鉴于此,本文拟利用自然地理学原理和前辈学者有关太湖流域水文环境的现有成果来复原太湖流域西北部常州、无锡、江阴(常锡澄)一带的水流动态过程与驱动因素,在此基础上重新解读历代治湖史料,分析芙蓉湖开发过程中人地关系互动的阶段性变化特征。

a) 东汉

一、 唐以前的南流与东南成陆

(一) 常锡澄区水流特征的“跷跷板”模式

常锡澄区的水流可以被概括为以长江江阴段与太湖无锡段为两端,以五泻—黄田河道为支杆的江—湖“跷跷板”模式。这是该区域水流流向与东面的常熟昆山、西侧的丹阳丹徒的最大区别。(6)需要说明的是,本文中“水流流向”指多年平均态下相对主导湖泊及出入湖流系统的表层径向水流流向。除径向主流外,还存在环流、涡旋等副流,文章对此不作探讨(黄锡荃: 《水文学》,高等教育出版社1985年版,第124—132页)。此外,因为太湖流域高差过小,即使在北流主导的时段中,亦可能因为洪枯季节、天文大潮、盛行风向等因素变化而出现南流。如现代以北流为主,但1954年、1991年长江梅雨季节特大洪涝时,江水曾南流(毛锐: 《建国以来太湖流域三次大洪水的比较及对今后治理洪涝的意见》,《湖泊科学》2000年第1期)。

全新世早期,连接北太湖与长江的地表径流主干道南北贯穿常锡澄区,具体路线为“雪堰—前洲—青阳—芙蓉—夏港”(7)洪雪晴: 《太湖的形成和演变过程》,《海洋地质与第四纪地质》1991年第4期。。历史时期亦有一条长江至太湖北岸的河道,经江阴黄田港、九里河至无锡,由五泻河沿芙蓉圩东岸,再向南过高桥达运河、太湖。(8)此处水利走向系据嘉靖《江阴县志》卷首《山川图》、卷三《山川》部分“黄田港”“九里河”“夏港”等条总结(《无锡文库》第7册,凤凰出版社2011年版,第300、336—338页)。五泻河据下文张闿事迹可知连通至芙蓉湖。二者相较,前洲、芙蓉即后来芙蓉圩区一带,青阳为黄田港东岸、江阴境内马家湖地,夏港为江阴入江通道之一,在黄田港附近(9)元代时前舟(洲),芙(莲)蓉二地就已存在,属芙蓉湖所在之兴道乡,至清代犹然。事详至正《无锡志》卷一《邑里》(《无锡文库》第1册,凤凰出版社2012年版,第12页);乾隆《无锡县志》卷五《乡都》(《无锡文库》第3册,凤凰出版社2011年版,第92页)。青阳、夏港记载见道光《江阴县志》(《中国方志丛书·华中地方》江苏省第456号,成文出版社1983年版,第462、466页)。,基本重合。历史时期太湖流域大部分河道以缓流淤积为主,其地貌骨架只能源于之前的深切沟谷。因此,全新世早期的这一径流通道应当就是后来河道的前身,亦即今日锡澄运河之前身。本文统称为“五泻—黄田通道”。

该通道周边对区域水流起主导性作用的较大水体有长江、太湖、江南运河、东海。江南运河自西北向东南贯穿,距离芙蓉湖区最近,但运河北段水源依赖江水补给,南段又易受太湖淹没,体量远小于长江、太湖。东海的情况较为复杂,历史上海口曾向西深入今无锡以西,感潮较今日强烈,潮流作用于江流,可能会影响江水流速与流向;海平面的升降也会带来顶托基面的变化,是影响该区域水位高低的重要间接因素。而受直接影响最大的水体是西北太湖与长江江阴段,二者与五泻—黄田河道近似在一条南北向直线上,可以推断河水或源于江,或源于湖,也因此或南排于湖,或北泄于江。太湖盆地是高差极小的碟形洼地,水体水位的相对波动造成的高差往往会超过微地貌起伏带来的高差,故而长江、太湖的相对水位高低以及彼此交汇处的通塞状况在很大程度上决定了常锡澄区河道的水流方向。(10)历史时期常锡澄区的沉降速率小于东太湖地区,沉降重心分布也与太湖湖盆的向心式沉降有所不同。参见张兰生主编,方修琦副主编: 《中国古地理——中国自然环境的形成》,科学出版社2012年版,第359—363页。考虑到本区域水文环境与淤塞情况,其对水流流向的作用应当较小,相对于非向心沉降可能带来的芙蓉湖湖盆结构不稳定,下文谈到的水流变动因素应仍是其变迁中的主要影响因素。

常锡澄区形成该特殊水流模式的原因在于其东侧的常熟、太仓等地虽然更接近江海之汇,但滨江沿岸为全新世以来发育之冈身高地,江潮南灌之势受阻;而西侧的常州以西已深入内地,潮水作用鞭长莫及;唯常锡澄区因全新世早期江流通道和后来在此基础上的汇水盆地等一系列地形基础及东西适中的地理位置,恰可以成为江海角力、潮湖二流此消彼长的重要战场。江湖的水位变率很大,五泻—黄田河道的水流流向随之常处于动态变动中。

(二) 南流与湖体南缘成陆

距今8 000—6 000年前,五泻—黄田通道的主导流向为南流。(11)洪雪晴: 《太湖的形成和演变过程》,《海洋地质与第四纪地质》1991年第4期。这与现代流向截然相反。此后直至唐以前,虽然长江岸线不断束狭并向东发育,但河口始终在镇、扬一线及以西。此外,唐以前太湖尚未显著发育,太湖东侧出水通道畅通,湖面比唐宋及以后更小,水位亦较低。湖水北泄之力与江水南流之势相较,水流应仍以南流为主。对此,有两个间接证据,均与早期芙蓉湖的开垦活动有关。

古芙蓉湖形成在距今3 000—2 500年间(12)张修桂: 《太湖演变的历史过程》,《中国历史地理论丛》2009年第1辑。,可能与古三江中的中江有关(13)民国学者吴静山综合丁文江、李希霍芬等观点比证“三江”诸说,认为“古代扬子江在常州以北分流入太湖时,逐渐淤积”,此线路即中江。吴静山: 《吴淞江》,《上海市通志馆期刊》1935年第2卷第4期,沈云龙主编: 《中国近代史料丛刊续编》第39辑,文海出版社1977年版,第1041页。,为中江、北江之间的一大泄洪区。芙蓉湖形成后,对其面积与开垦的最早记载见《越绝书》:“无锡湖,周万五千顷,其一千三顷,毗陵上湖也。去县五十里,一名射贵湖”,“无锡湖者,春申君治以为陂,凿语昭渎以东到大田,田名胥卑;凿胥卑下以南注大湖,以泻西野。去县三十五里。”(14)〔汉〕 袁康、〔汉〕 吴平著,徐儒宗点校: 《越绝书》卷二《越绝外传记吴地传》,浙江古籍出版社2013年版,第13—14页。《水经注》以“射”“贵”为二湖,且以二者为五湖之二。(15)〔北魏〕 郦道元著,陈桥驿校证: 《水经注校证》卷二九《沔水》,中华书局2007年版,第684页。这种多名通称的现象可能与早期芙蓉湖的形态有关。芙蓉湖是长江沿线冲积平原上的季节性吞吐湖泊,这类湖泊形态很不稳定,“洪水一大片、枯水一条线”,退水之后可能形成一系列彼此连通的湖荡、河网,洪水季节又涨而为一,今日之太湖、鄱阳湖、洞庭湖等莫不如此。早期芙蓉湖可能也像这样,洪枯水面变化很大。因此,该水域时而连称射贵湖(无锡湖),时而分别称“射”“贵”二湖,其一部分又别名毗陵上湖。根据囊水水稻土的分布范围来看,这一时期湖体的形态大致呈北西走向,狭长分布于今运河一线,西北界限可能达到了芳茂山、秦望山以外,向南越过今江南运河一线,囊括了阳湖、茭饶、临津等湖,东南方向达到了鹅真荡附近。(16)太湖地区常见的水稻土中只有囊水水稻土是在天然沼泽土的基础上改造而来,指示长期存在的湖泊水体与其沼泽潜育化过程。该土往往分布于湖泊周边,太湖流域内除太湖与滆湖、洮湖等较大湖泊,只有芙蓉圩一带大块集中分布此类土壤。考虑到本区域湖泊水体支离破碎、形态不稳定的特点,湖泊盛时所涵盖的区域内并不一定都有囊水水稻土发育,但囊水水稻土最外侧的分布区附近可以认为是湖泊最大范围的外缘。参见徐琪、陆彦椿、律兆松: 《水分状况对水稻土发生与稻麦丰产的影响》,《土壤通报》1992年第5期;中国科学院南京地理与湖泊研究所、水利部太湖流域管理局编: 《太湖流域自然资源地图集》“太湖流域土壤”图幅,科学出版社1991年版,第18页。

春申君垦湖事所涉地名中,语昭渎即今无锡苏州分界处鹅真荡,南临运河,胥卑在苏州西北。(17)中国科学院《中国自然地理》编辑委员会: 《中国自然地理·历史自然地理》,科学出版社1982年版,第146页。此时湖体东南缘当在今鹅真荡以东之苏州西境及以南之江南运河古渠道一带。(18)这时芙蓉湖刚刚形成,沼泽土未及充分发育。而上文所述囊水水稻土分布的东南界恰至语昭渎而止,亦可旁证语昭以东应当最早得到开发。据上文,此时水势以南流为主,在此向南分水、排入太湖正乘其势,可收事半功倍之效。开垦会加固湖泽原始的天然堤系统,田界亦是水岸,水陆由此而分。以前人对类似水体改造过程的一般认识类推(19)前人对云梦泽、早期太湖等类似水体的研究都表明,水体周边人类活动干预的加强往往会加固其原始的天然堤与岸界体系,改变其散流状态,促进清晰岸界的形成。参见谭其骧: 《云梦与云梦泽》,《长水集》下册,人民出版社1987年版,第105—125页;王建革: 《江南环境史研究》,科学出版社2016年版,第16—23页。,这些开凿行为不仅改变了芙蓉湖区东南的地貌形态,使其由湖荡转为田地;而且改变了古芙蓉湖群与早期太湖、江南古河道等水体勾连交错、水流散而无统的原始形态,促成了太湖北侧岸界、芙蓉湖南侧岸界与江南运河河道的形成与固定。这一时期也是江南运河形成的肇始时期,当非巧合。

早期芙蓉湖的另一开垦记载在东晋六朝,“芙蓉湖,晋张闿基其中,泻湖水令入五泻注于巨(具)区,欲以为田。盛冬着赭衣,令百姓负土,值天寒凝冱,施功不成而罢。至宋居民因其旧迹,堤岸堰水,塞湖为田”(20)事据《南徐州记》,原书早佚。现存最早文字系至正《无锡志》之转引,参见至正《无锡志》卷二《山川》,第31页。。张闿治湖同样是借水流原势南排入太湖。值得注意的是,其行动在冬季,此时江湖皆进入相对枯水期,是芙蓉湖区的水流在年内变化中最为平缓的时段。(21)因为江、湖汛期起止时间差异,五泻—黄田通道的江、湖流南北角力存在年内季节变化: 每年“梅雨初霖”起,“江潮已涨”而“湖源未至”,江水南流;其后太湖亦进入丰水期,江湖并涨,常锡澄壅水聚集“斗水”;此后随荆、苕诸上游“万脉齐下”,太湖水位超过江水,诸水转而北流。三种局面贯穿“伏秋两季”,至冬方转回北向缓流。参见林保元、华毓鹏、龚允文: 《郡国利病: 长江与太湖间水利之研究(附图)》,《江苏水利协会杂志》1923年第16期,第1—6页。张闿正是在对湖流季节特性的观察与认识基础上做出的决策。其失败的直接原因是魏晋气候寒冷(22)竺可桢: 《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期;郑景云、满志敏、方修琦、葛全胜: 《魏晋南北朝时期的中国东部温度变化》,《第四纪研究》2005年第2期。导致罕见冰冻,而非水流本身特性带来的阻碍影响。

上述两个不同时期的芙蓉湖围垦活动中皆采取向南泄水入太湖的办法,未见后来治水事迹中对北向通江工程的记载。这说明此时水流的自然流向以向南为主。尤其是张闿治湖发生在冬季,而常锡澄区水流年内分布特征为冬季时南流的动力机制相对最弱,这说明当时全年皆具备稳固南流的动力条件。(23)中国古代史料“记异不记常”,唐以前史料较少,此处的季节细节信息尤其能体现史料的代表性。不过,与距今6 000年前的宽阔通道乃至海侵遗迹相比,此时的南流形势有所减弱。

继张闿后而成其功者在刘宋时期。(24)引文仅言“宋”,未明系刘宋或赵宋。魏嵩山持“赵宋”说。清张容照《锡邑芙蓉圩续修治湖迹》持“刘宋”说(《无锡文库》第49册,凤凰出版社2011年版,第89页)。元祐距张闿七百余年,沧桑巨变,一次失败的治湖痕迹应当很难保存,而元嘉距张闿不过百年。更重要的是,从上文对水流的分析来看,刘宋时水流仍以南流为主,而赵宋时南流已开始受阻,循南排旧迹当无法成功,故此处从“刘宋”说。东晋六朝是人口南迁的第一次高峰时期,咸和四年(329)以后,大量来自徐、兖、青州的侨民南迁徐州晋陵郡,晋陵郡正是芙蓉湖所在地。(25)《宋书》卷三五《州郡志》“南徐州”条,中华书局1974年版,第1038页。这些侨民寄居地方,颇多豪右,具备开发芙蓉湖的充足动机与劳力资本。(26)侨居晋陵的徐、兖、青三州流民势力极大,在当地占有大量的依附人口与土地,详参《宋书》卷一《武帝本纪上》,第30页。这批移民可能同时带来了“芙蓉湖”的名称。(27)此后“芙蓉湖”字样才始见史籍。芙蓉虽然是常见的植物,然常见的、地望明确的芙蓉湖仅两例,除本处外,另一处在今山东费县附近,属魏晋之徐州治下。迁出地“徐州”、侨州名“南徐州”、首次出现之地志名《南徐记》三相对应,当非偶然。芙蓉是太湖流域常见的水生植物与景观,流域内其他湖泊兼名芙蓉者却再无二例,有充分的理由怀疑,“芙蓉湖”可能是南迁至此的徐州居民带来的新地名,且可能就与《南徐记》中这次开垦有关。

总体来看,这一时期,不论是吴越地区的原始居民,还是北方的移民,治湖的手段都以与水流形势相一致的向南排水为主,开垦区域集中在湖区东南部。伴随着这些治湖行动,湖区面貌从湖荡湿地向具有明确岸线的湖泊转变。

(三) 射贵淤浅与“五湖”指代的变迁

伴随着芙蓉湖东南地区的开垦,芙蓉湖与北太湖之间不断淤陆。这可能是“五湖”指代变迁的重要自然背景。

(3)执行进度:项目实施周期为四个季度,项目单位应于两个季度末完成项目任务执行的50%,并于四个季度末完成所有项目。项目在执行过程中由于特殊原因需要终止、撤销、变更的,须提前15天经区县(自治县)民政局同意后报中心审批,获得同意变更书面回复后方可变更相关事项。

《水经注》将芙蓉湖(射贵湖)列入“五湖”之中,然而史籍中的“五湖”历来版本众多,亦有相当说法并未将其列入。“五湖”原义应指现代太湖统一水体形成前太湖平原的多个湖泊,后人的诸多“五湖”说法是在太湖形成之后根据自己观察与经验的一种附会。(28)王建革: 《江南环境史研究》,第16—18页。除五湖即太湖说外,五湖说法大致可分为两类: 一类以太湖西北的射、贵、洮、滆诸湖为主(以下简称“西区说”),一类集中在太湖以东的游、胥等湖(以下简称“东区说”)。(29)王建革: 《江南环境史研究》,第16—20页。不论是从原始记载还是从后来转引文献的年代来比,西区说都更早。(30)除此处所列外,唐以前之《义兴记》亦采用郦说,然而其书早佚。单锷认为,东区说各版本中的湖名源自宋时吞并在太湖中的诸湖,其说正确,然尚未意识到西区说向东区说演变过程中西太湖地区的环境变迁。俱见〔宋〕 单锷: 《吴中水利书》,《景印文渊阁四库全书》史部第316册,台湾商务印书馆1986年版,第13页。大约在南朝之后,东区说占据稳固上风,并且内部又分化出不同的说法。

西区说、东区说塑造的流变过程与背后西、东太湖区之间环境变迁过程的趋势一致。在历史时期的太湖平原上,不仅发生了太湖这一主体湖泊的重心东进,也发生了诸湖群重心的东向漂移。(31)《越绝书》详细记载的早期太湖地区的湖泊半数以上都位于流域西北,五千顷以上的全部在此;现代阳澄淀柳区(即东太湖区主体)是太湖周边湖泊面积与密度最大的分区,为澄锡虞区的八倍左右。见〔汉〕 袁康、〔汉〕 吴平著,徐儒宗点校: 《越绝书》卷二《越绝外传记吴地传》,第8—17页;孙顺才、黄漪平主编: 《太湖》,海洋出版社1993年版,第262页。春秋至西汉为太湖形成的肇始时期,太湖湖体的重心在西北部,形态较为初始。此时芙蓉湖群、洮、滆诸湖湖体较大,与原始太湖距离较近,彼此界限较为模糊。东太湖区则距离太湖重心较远,排水通道畅通,湖群的面积和数量都较少。前述战国时期的开发分离塑造了芙蓉湖与太湖各自的岸界,魏晋时期的开发进一步使其各自分离。而太湖不断东向扩张,因为排水不畅在其东侧出现了一系列新的湖泊。五湖的概念与太湖有关,所附会的五湖需要从与太湖密切连通的湖体中选取。虞翻生活在汉末三国之间,《水经注》对此区域应当也采用了较早的史源,故而其说法反映的还是早期面貌。韦昭是三国末期人物,正处在转变的节点之中,故而其产生了西区—东区兼有和东区说两种说法,前者就是舍弃前人说法中南界变化较明显的射贵湖,而以东区的蠡、胥二湖(32)其实,蠡、胥二名所指范蠡、伍子胥的生活年代远晚于《周礼》“五湖”所欲寄托的年代,亦可见其为后来附会所加。代替;后者则对洮、滆二湖亦一并舍弃替换。随着流域西北部湖泊不断淤塞,东区说最终占据了绝对上风,并因东太湖新湖泊的不断涌现而产生略微差异的“新东区说”。正如上文所分析,芙蓉湖(射贵湖)所在的常锡澄区的“跷跷板”水流动态模式为该区域所独有,水流形势变化最大,湖泊变迁也最为剧烈,“五湖”从“西区说”向“东区说”的流变率先由此展开,固宜其理。

二、 唐宋元时期的“斗水”及芙蓉湖的湖体发育

(一) 常锡澄区“斗水”现象与成因

随着岸线东进、江道束狭,历史时期常锡澄区水流南流的趋势渐弱。向北流发生转化,南北均势的转折点大约在唐宋之际。

唐宋时期太湖流域的环境背景发生了几个重要变化。首先是江潮,唐至明之间发生了瓜洲、马驮沙两次主要并岸过程,导致河槽发生显著变化,长江河口自镇扬下移至江阴以东,这和唐宋以后潮水动力下降、顶托范围减少的情形有所不同。(33)陈吉余: 《两千年来长江河口发育的模式》,陈吉余、恽才兴: 《南京吴淞间长江河槽的演变过程》,陈吉余、沈焕庭、恽才兴等: 《长江河口动力过程和地貌演变》,上海科学技术出版社1988年版,第31—37、323—339页。其次是太湖的水量与面积,唐宋时期是近两千年来太湖流域雍水最严重的时期,太湖及其周边湖群大规模扩展。(34)张修桂: 《太湖演变的历史过程》,《中国历史地理论丛》2009年第1辑。再次,唐宋时气候比魏晋与明清湿润,降水偏多。(35)郑斯中、张福春、龚高法: 《我国东南地区近两千年气候湿润状况的变化》,中央气象局研究所编: 《气候变迁和超长期预报文集》,科学出版社1977年版,第29—32页;满志敏: 《中国历史时期气候变化研究》,山东教育出版社2009年版,第323—326页。此外,两宋时期海平面上升这一大背景亦不容忽视。(36)满志敏: 《两宋时期海平面上升及其环境影响》,《灾害学》1988年第2期。受这些因素影响,唐宋时江潮南灌之势与太湖北泄之流都更加强大,彼此顶托抵触,地方文献中将此现象称为“斗水”。

唐代尚稍可见南流的侧面记载。宋初《太平寰宇记》“望姨桥”条记载,该桥“在(江阴)县西南一里”,“下接皇田浦,引水入湖,往来通商旅船,其深不可测。浦今填塞,桥亦废矣”(37)〔宋〕 乐史著,王文楚等点校: 《太平寰宇记》卷九二《江南东道四》,中华书局2007年版,第1853页。。皇田通黄田,地点亦符,应为一处。(38)〔明〕 张国维编著,蔡一平点校: 《吴中水利全书》卷一《图系说》,“江阴县全境水利图”,浙江古籍出版社2014年版,第60页。其(昔)引水南入湖应当描述的是唐代的状况,而今淤塞则可能是宋初情形。(39)《太平寰宇记》史源杂糅,常抄引唐代著作。“望姨桥”典出刘裕,正合唐人好引六朝事迹之风尚。下文谈到的北宋葛闳疏浚黄田港事正约略在乐史成书之后不久,“今”可能就是葛闳疏浚前黄田淤塞之时,而“往来通商”一句可能是抄引或回顾唐代之事。

宋代黄田浦经历了多次疏浚与淤塞,可作为南北流激烈“斗水”并维持均势的环境影响与侧面证据。江流与湖流在此处彼此抵触,流速骤缓,江流所携带的泥沙沉降堆积使得河道淤塞。北宋单锷及南宋时期的地方官刘唐稽、章冲、李珏都曾提及黄田或附近诸河港原系水流北入江之通道,但因泥沙淤积而堵塞请求疏浚以调剂运河之旱涝。(40)〔宋〕 单锷: 《吴中水利书》,《景印文渊阁四库全书》史部第316册,第3—13页;《宋史》卷九七《河渠七》“常州水”条,中华书局1977年版,第2408—2411页。北宋葛闳曾组织过黄田港的疏浚(41)〔宋〕 苏颂: 《光禄卿葛公墓志铭》,〔宋〕 苏颂著,王同策、管成学、颜中其等点校: 《苏魏公文集》卷五七《墓志》,中华书局1988年版,第872页。,王安石诗句中黄田港呈畅通状态:“黄田港北水如天,万里风樯看贾船。”(42)〔宋〕 王安石: 《予求守江阴未得酬昌叔忆江阴见及之作》,北京大学古文献研究所编: 《全宋诗》,北京大学出版社1991年版,第6651—6652页。可见其通塞之反复。

黄田港在宋代淤堵较多的记载不仅与南北流转化的推测一致,亦符合前人对太湖流域的研究认识。满志敏指出,两宋时期海平面升高达到顶峰,抬升了河流侵蚀基准面,打破了河流原本的输沙平衡,这是此时太湖流域水文格局逆转最为根本的自然原因,而非降水增多或胥溪贯通。(43)满志敏: 《两宋时期海平面上升及其环境影响》,《灾害学》1988年第2期。唐代虽亦属气候湿润期,但全球范围中世纪持续温暖带来的海平面上涨至两宋方达顶峰,黄田港一带与常锡澄区正是古太湖西北向通江主渠道所在,因而两大水体此时此地的“斗水”达到一个高峰,表现为黄田港的反复淤浚。(44)除自然因素外,两宋黄田港的旋浚即淤可能还受到记载留存程度、人为修缮措施等其他因素的影响。

(二) 唐宋元时期湖体的发育与围垦尝试

唐宋时期,常锡澄区诸流不畅,处于斗水均势下,湖体有所扩张。另外,此时大量人口南迁,太湖流域人地关系趋于紧张,出现了很多围垦湖体的尝试,使湖泊同时呈现出继续发育与“南东其亩”两个特征。

唐陆羽《惠山记》记载,“(惠山)东北九里有上湖,一名射贵湖,一名芙蓉湖,其湖南控长洲,东洞江阴,北淹晋陵,周围一万五千三百顷”(45)〔唐〕 陆羽: 《惠山寺记》,《无锡文库》第22册,凤凰出版社2011年版,第56页。。陆羽时,芙蓉湖既然已经被部分开垦,其面积数据不会与汉之前无异。此数据应非实测,史源或仍自《越绝书》。然而陆氏愿意作此引用,说明唐代时,芙蓉湖仍然面积广阔,看起来并未明显小于汉时。惠山在无锡县城附近,芙蓉湖南界在惠山以北九里,后来清人所谓黄埠墩曾在湖中可能就指此时(46)《无锡地方资料汇编·第二辑》(内部发行),无锡市商业美术印刷厂1984年印制,第129页。,可见唐中期运河无锡段之北的广大区域皆为湖面。先前湖体极盛时期虽然曾经扩展到芳茂、秦望诸山西北,但这一形态并不稳定,此时的湖体西北界或当稳定退至诸山东南以内。(47)元人对《惠山记》“南控长洲、东洞江阴、北淹晋陵”范围推测,认为“其北出兴道乡、越欧渎,为掩晋陵之域”,欧渎约在后来无锡武进分界之芙蓉圩区最北端一带,未越过芳茂诸山。囊水水稻土分布在芳茂诸山一线有较大空白区域,亦可见其西、东两侧水体连通并不稳定,应较早就已分裂为两处。参见中国科学院南京地理与湖泊研究所、水利部太湖流域管理局编: 《太湖流域自然资源地图集》“太湖流域土壤”图,第18页;至正《无锡志》卷二《山川》,第31页。

较陆羽稍晚的李绅(772—846)长期居于无锡,游览芙蓉湖,留下了“丹树村边烟火微,碧波深处雁初飞”“清昼不风凫雁少,却疑初梦镜湖秋”等纪实写景的诗句。(48)〔清〕 彭定求等编: 《全唐诗》卷四八二,中华书局1960年版,第5484—5485页。宋初当地文人胡宿(995—1067)亦有写景诗云:“小湖香艳战芙蓉,碧叶田田拥钓篷。”(49)〔宋〕 胡宿: 《文恭集》,王云五主编: 《丛书集成初编》第1884册,商务印书馆1935年版,第45页。莲群落适宜的水生环境为中等水深深度(2米左右)的、常年水流流速较缓的湖泊。(50)王建革: 《江南环境史研究》,第335页。从上述记载来看,中唐至宋初芙蓉湖西部应仍有相当广阔的水面且水较深,并未得到较多开发。这可能与唐宋间太湖流域的水文大势有利于湖体扩张有关。

宋初以后,随着海平面继续抬高与太湖的扩张,芙蓉湖水流不畅,淤积加速,且从湖体北部延伸至南北皆有,带来水患,相关记载以治水为主。无锡县境芙蓉湖南侧自北门经高桥、石塘湾(均临芙蓉湖南)至州城之要道(51)该路线记载见至正《无锡志》卷一《邑里》,第8页。此记载虽系元代至正年间事,然元宋相因,元祐间亦可推知。受湖水南溢的威胁,元祐六年(1091),开浚莲蓉河,将芙蓉湖水北导入长江,“自是水不为患”(52)《宋史》卷三四八《毛渐传》,第11040页。。还修建了官塘(沿河堤岸)、堰(河中土坝)等以阻水南下之势。(53)⑤ 至正《无锡志》卷二《山川》,凤凰出版社2011年版,第30页。南宋乾道六年(1170),又“筑五泻堰上下二闸,兼修闸,裹堤岸”(54)光绪《武进阳湖县志》卷三《营建》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第37册,江苏古籍出版社1991年版,第134页。,对这些水利设施进一步修补。这些设施可以随水位之高低启闭,确保湖水水位始终处于相对低位,在一定程度上有助于芙蓉湖(尤其是湖体南部)的排干化。当地官民可能借此实施芙蓉湖东南地区的部分开垦。元代方志记载“今悉南东其亩矣”⑤。宋代所垦圩田建立在湖体东南较浅之处,利用了水流缓流、少侵蚀而多淤积的特点,并借助水利设施、闸坝体系维持了圩岸内外的田、水分离,其形态应为规模较大的塘浦圩田。

此后至明代周忱治水前,芙蓉湖南缘应当退至无锡北部前洲一带。后来的芙蓉圩、杨家圩、马家圩、横排圩等湖心洼地处仍未出现稳固的圩田。如南宋陈刚中诗云:“暨阳古泽中,今岁仍大水。舟行民田中,一浪四十里。”(55)嘉靖《江阴县志》卷二一《遗文第十五》,第530页。元人陈樵亦有《暨阳湖》诗云:“白浪浮天雪作堆”“船似鸥边泛叶来”等。(56)〔元〕 陈樵: 《鹿皮子集》卷四,王云五主编: 《丛书集成初编》第2100册,商务印书馆1935年版,第66页暨阳湖即江阴境内黄田港以东之支湖。北部水深较深,人力实难施为,对其的成功开垦要待至水文环境转变之后。

三、 明清之后的北流及全湖围垦

明代开始,先前制约湖体深处开发的环境格局开始发生变化。明清以来下游江面淤窄,潮流动力减弱,江水南下之力不断消减。宋代后的南流之势进一步减弱,北流逐渐占据上风。明代姚文灏对宋咸淳《毗陵志》与江阴旧志“沿江诸港皆自外而内、自下而上,倒置源流,不识水道”的记载提出了猛烈抨击,质疑其“何乃类云自大江而入南经某处某处耶?”(57)〔明〕 姚文灏: 《水性辩议》,〔明〕 张国维编著,蔡一平点校: 《吴中水利全书》卷二二《议》,第1040页。这是宋明水流形势不同所致。咸淳《毗陵志》作者与姚文灏皆为长期生活在当地之人,依各自时代观察水流之常态而得出结论。可见宋代汛期南灌之潮势头更猛,会给时人以诸港水皆自江南流的深刻印象,这一现象至明代已不显著。明代《三吴水考》记载宋代莲蓉湖(芙蓉湖)旧迹在无锡县北门迎潮馆旁(58)〔明〕 张内蕴、〔明〕 周大韶: 《三吴水考》卷五,《景印文渊阁四库全书》史部第316册,第209页。,“迎潮馆”之名正能形象地体现宋代江潮盛期南灌直至县城并在途中流入芙蓉湖的景象。此景不见于明代,亦是宋以后江潮南流之势衰弱的证据。明《吴中水利全书》中明确记载了江潮自黄田港倒灌未远、水流大势以北排入江为主。(59)〔明〕 张国维编著,蔡一平点校: 《吴中水利全书》卷四《水脉》,第171—173页。此后直至当代,常锡澄区水流的总体特征保持常规的自南向北流向,特殊时节江水南灌。横向来看常锡澄段是太湖北面倒灌最为显著的区域,但就年际平均来看仍以北流稍占主。(60)孙顺才、黄漪平主编: 《太湖》,第20页。

水流转为北流为主之后,南部太湖的来水多寡就决定了芙蓉湖的入湖径流强弱。对于太湖,一方面海平面下降,东向的黄浦排水通道形成并壮大,太湖的排水状况开始得到根本性改善(61)满志敏: 《两宋时期海平面上升及其环境影响》,《灾害学》1988年第2期;张修桂: 《太湖演变的历史过程》,《中国历史地理论丛》2009年第1辑。,北向代偿的五泻—黄田河道径流量减少;另一方面,明永乐以后于溧阳筑坝,截断胥溪流路,使得长江洪水时自此分流入太湖的量减少,改善了太湖地区在长江上下游流域特大洪水年份多面受敌的局面(62)胥溪与东坝体系对长江—太湖间径流的影响一直存在争议。有学者据隆庆《长洲县志》认为这一举措使皖南的青弋江、水阳江诸流北入长江,减少了太湖十分之七的流入水量。但事实上此时东坝一带已经淤高明显,地势带来的比降因素不能支持这一说法。因尚无法明确估计胥溪通道对太湖来水的具体贡献,本文暂不采用此说,只考虑特大洪水年份江水自此通道对太湖流域各地防汛带来的压力。相关讨论见魏嵩山: 《太湖流域开发史》,第156—162页;朱诚、林承坤、马春梅等: 《对江苏胥溪河成因及其开发利用的新探讨》,《地理学报》2005年第4期;谢湜: 《明前期江南水利格局的整体转变及相关问题》,《史学集刊》2011年第4期;满志敏: 《典型温暖期东太湖地区水环境演变》,《历史地理》第30辑,上海人民出版社2015年版,第8—9页。。这些变化使得自北太湖经五泻—黄田入芙蓉湖达江的水势减弱。在这一背景下,芙蓉湖最后之湖心低地亦终于被围垦成田。

一般认为此过程最终由周忱主持完成。据乾隆《无锡县志》,“明周文襄忱抚吴时,筑溧阳东坝以捍上水,开黄田诸港以泄下水,湖底尽露,后民间随地筑堤成圩”(63)乾隆《无锡县志》卷四《水》,第69页。前人多据光绪《无锡金匮县志》卷三《水利》记载(《中国地方志集成·江苏府县志辑》第24册,江苏古籍出版社1991年版,第63页)将时间定于宣德年间(1426—1435),并将东坝、黄田与筑堤合为一事。但东坝黄田工程相隔五年,各有起因,显然并非一事(〔明〕 韩邦宪: 《广通坝考》,〔明〕 张国维: 《吴中水利全书》卷一九《考》,第900页;《古今治水绩》,嘉靖《江阴县志》卷九《河防记第七》,第395—396页)。据二工程时间推测,芙蓉湖完全围垦的时间只能在正统六年之后。光绪志之误可能是各史料长期抄挪中时繁时略,将抚吴与治水诸事缩略一处所致。。这两次工程,一扼太湖来水,减少太湖北流至芙蓉湖之源;一以时启闭,保障芙蓉湖在常时北流宣泄入江且不在汛时被江潮倒灌。这些举措顺应并加固了明初以来常锡澄区水文环境变迁趋势带来的有利条件,使芙蓉湖的开垦实现了最终、彻底且稳定的成功。不过,需要强调的是,自然背景与人为措施相较,前者是决定性的,也不可避免地为古人所忽视并不见于史料文字。如果所谓周忱的“两件措施”真的对芙蓉圩的形成起了决定性作用,那么溧阳东坝在周忱之前的永乐年间已经修建,而黄田港也早有闸坝设施,为何芙蓉湖没有在彼时变为圩田呢?另外,早在周氏百年前的元末明初,虽然未有周氏及其二项工程,但芙蓉湖湖心水面已有所下降,出现了较稳定的零散滩地,后来芙蓉圩区之吴氏(64)〔清〕 吴用宾纂修: 《无锡蓉湖吴氏族谱》第5册《隐湖公传》,第1—2页,清光绪六年至德堂本,上海图书馆藏。、张氏(65)〔清〕 张中美等修: 《蓉湖张氏宗谱》卷一《纪略序》,第11页,清光绪四年孝友堂本,美国犹他州盐湖城家谱图书馆藏。、沈氏(66)沈洪全等纂修: 《蓉湖兰港沈氏宗谱》卷一〇《肇迁记》,第1—2页,民国十八年金鹅堂本,上海图书馆藏。、蔡氏(67)〔清〕 蔡国柱修: 《蔡氏宗谱》序《蓉湖支谱序》,美国犹他州盐湖城家谱图书馆藏,清乾隆二十六年福谦堂本,第30—31页。等家族(68)明确提到周文襄公修圩、并因而迁入的仅有现代所修的任氏族谱,但却又记载其始迁祖兄长数人皆随军远征云南,这比起正统间更像是明初人物事迹。参见任胜海等编修: 《任氏宗谱》卷三《始迁蓉湖原七公传》,第2页,2011年印制,美国犹他州盐湖城家谱图书馆藏。的始迁祖都曾在此时定居其内以避战乱。这正是因为元明之际已经在江潮衰减、海平面下降、黄浦通道出水逐渐畅通的过程中,芙蓉湖形态开始发生变化。可见芙蓉湖区由湖成陆的沧桑巨变中,自然因素起到了更为长久、深层次的作用。此后,在缓流为主的背景下,诸圩区圩田形态通过人力设施维持、完善并不断加强,沧海终成桑田。

四、 结 语

综合来看,历史时期常锡澄区的主导水流流向自南向北变迁,可分为唐以前南流为主期、唐宋南北流“斗水”期、元明以来北流为主期三个阶段(图1)。这一变迁受到了岸线盈缩与长江河道发育、潮流作用的强弱变化、太湖水位的高低波动以及人类社会的技术措施与环境改造等多种因素的综合驱动,其中最主要的是潮流作用。考虑到历史时期长江江道以不断束狭为主,潮流作用整体呈减弱趋势,水流流向也随之整体呈单向变化趋势。而人类社会不断推进渐趋稳固的圩岸系统的加高培厚,也反过来进一步强化了区域内自然水流的“缓流”特征。

芙蓉湖的变迁与开发和水流特征相谐适,也可以分为三个时期。唐以前开发以南流为主,取得了部分成效。唐宋虽然是人口南迁的高峰期,具备开发的充分动机与劳力,然而受限于水流形势,人力实难施为。此时开垦尝试的细节未能见诸史料,可能就是因为旋垦即废,未能稳定。明以后随着水流形势的变化,湖区最终得到了稳定的开发。总体来看,芙蓉湖的开垦呈西移北进的时空格局(图2)。将历代治湖史料的记录置于水文格局变迁的宏观背景之下,不仅可以更好地理解历代开垦成败的背后原因,理解人力施为的有限性;亦有助于追溯史料书写的背景与动机,辨正部分记载的史源与本来面目。

图2 芙蓉湖的开发活动与湖区外缘推测

进一步讲,虽然短时间尺度下太湖流域西北部与东部处于同一流域体系、共同天气系统控制下,区域地表径流通量、区域总储水量的波动自然具有同步性;但笔者认识到长时段尺度下情况有所不同,太湖以东岸线的不断前移带来湖体向下游转移,而流域总水量相对平衡,故而在容易产生动态变化的太湖流域西北部水流相对减少,二区的水资源总储量占比呈现负相关。芙蓉湖的变迁不仅从侧面揭示了这一自然环境变迁,也反映了太湖流域西北部水流动态这一自然因素对于人类开垦行为的长时段、深层次的影响,为年鉴学派所提出的“叠加在长时段自然环境基础的长波之上的社会表现”提供了一则实证案例。(69)[法] 费尔南·布罗代尔著,唐家龙、曾培耿等译: 《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》,商务印书馆2017年版,第343—411页。

致 谢感谢复旦大学王建革教授、王大学教授、孟刚老师在论文撰写过程中提供的指导与帮助!感谢匿名评审专家提出的修改意见!