基于测试数据的低年级语文词语精准教学策略

2023-07-17吴红花黄吉雁

吴红花 黄吉雁

在国家“双减”政策落地后,教师应秉承“增效不增量,减负不减质”的理念,在教学实践中实施精准教学。低段语文教学中,笔者根据学情,依托智能教学平台、专业班级管理优化大师软件等进行数据分析,在掌握学生基本情况的基础上开展精准教学、精准评价,借助大数据因材施教、提质减负。

小学语文要培养的学生核心素养之一就是语言建构与运用,是指学生在学习过程中建构语言运用模式,提高理解和运用祖国语言文字的能力。词语是语言的基本单位,是语文课堂教学的抓手,是字、句、段、篇的纽带。一、二年级是学生积累词语和初步正确运用词语的关键期,《义务教育语文课程标准(2022年版)》这样定位第一学段的词语教学目标:“结合上下文和生活实际了解课文中词句的意思,在阅读中积累词语。”词语教学在小学低年级语文教学中有着举足轻重的地位,是语文教学的基石,不容忽视。从教多年,反思以往的词语教学活动,笔者发现,基于经验主义的教学策略往往达不到预期的效果,学生对词语的实际掌握程度与预期效果存在较大差距。

一、问题缘起:经验主义下词语教学的局限

(一)文本设计

统编语文二年级下册《语文园地七》设置了“字词句运用”板块 :猜一猜加点字的读音和意思,再查查字典,看看猜得对不对。

1.这床被子摸上去很柔软。

2.他挑了一本书,认真地读了起来。

3.他揭开米缸的盖子,发现里面没有粮食了。

《语文园地七》设置本题,主要是引导学生利用汉字的结构特点——声旁相同,读音相近,采用先猜字音再查字典验证的方法来识字与了解词语意思,同时也可结合语境和生活经验来猜读。

(二)作业情况

课堂上,笔者自认为讲解得非常细致,學生貌似学得很投入,但是他们在相应练习中的表现却不尽如人意,相当一部分学生不能消化、运用所学知识。学生作业中的错题引起了笔者的深思,经验主义下的词语教学很难让教师掌握学生真实学习情况,真正的学情被掩盖在教师的经验之下,这样的词语教学存在一定的局限。

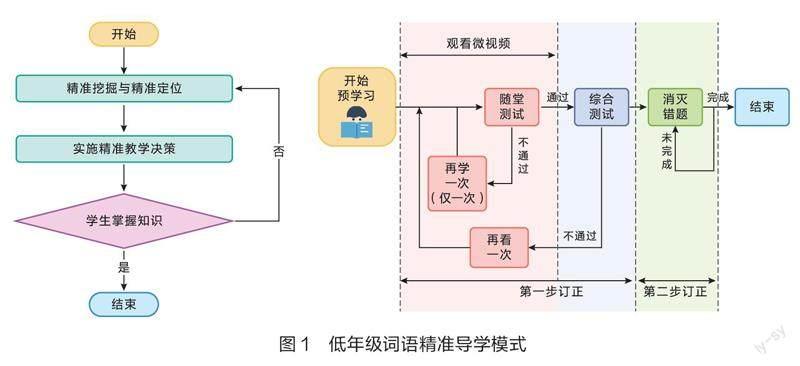

二、构建模式:精准导学,提高词语教学实效

学生的作业反映出词义理解是他们学习的难点,是目前教师教学时亟待解决的问题。低年级学生处于识字学词的初级阶段,他们缺乏生活体验,缺失对客观事物表象的积累,在“了解课文中词句的意思”方面存在较大的困难。在大数据背景下,教育技术日新月异,借助学校建设的优秀学习空间,教师如何才能更便捷地获得学生学习数据,充分运用数据辅助教学,让教学指导更精准、更聚焦呢?借助智能教学平台,笔者构建了低年级词语精准导学模式(如图1),将平台上的课前导学功能、班级谈论组个性化辅导功能、智能检测自动生成报告功能进行有机整合,以提高词语教学实效。

(一)精准定位,精准归因

在精准挖掘与精准定位环节,教师能够运用大数据精准定位目标个体,进行精准归因,为学生进一步学习作铺垫。

1.预习推送

在智能教学平台“教学助手”板块的“课前导学”中,教师可以有针对性地导入词语理解专项题目。它主要包括两类题型:一是意思相近的词语辨析;二是选用合适的词语填入句中。这类题型旨在考查学生在语境中对词语的理解,考查学生结合字形特点理解词语的能力。

2.精准定位

如图2所示,单元综合的课前导学分数满分为40分,全班有33人获得满分。进一步检测显示,班级64%的学生能比较好地达成目标,21%的学生在词义理解上有偏差,15%的学生存在比较大的问题。利用课前导学自动生成的报告,教师能精准掌握学生学习状态,从积分整体排名筛选出目标个体,排摸出当下对词语理解有困难的学生名单,做到教学时心中有数、有所侧重。

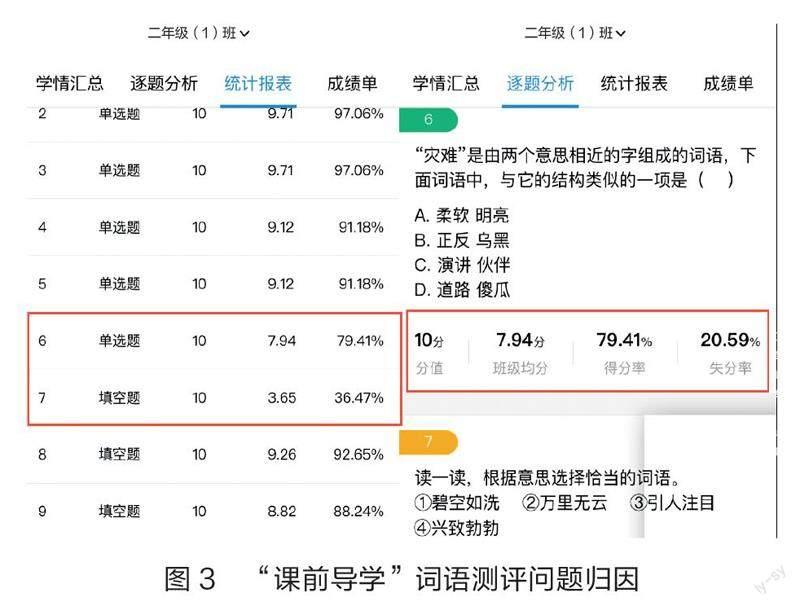

3.精准归因

筛选出的学生失分的题目集中在第6题和第7题(如图3)。笔者发现,学生不善于观察词语组合的特点,不能发现近义词组成词语的复合意思。于是,笔者根据平台上学生的课前导学词语测评作答情况,精准获取学情信息,追根溯源,分析学生失分原因,进一步展开导学。

(二)精准帮扶,进行私人定制

试误是学生在学习过程中必不可少的一部分。笔者将这一部分纳入精准导学模式,在实施精准教学决策中,针对学生出现的问题设计了两个“帮扶”环节:第一,“学习”环节,运用微课进行自主学习;第二,“成长”环节,针对微课再进行检测,实现学习能力的提升。

1.精准推送,自主学习

对数据进行分析后,笔者筛选出班级中词语掌握水平偏弱的学生(36%),组建班级讨论组,锁定这部分学生开展针对性的精准教学。之后,缩小目标范围,利用智能教学平台的班级讨论组功能,及时组建专用讨论小组,开展针对性的辅导工作。

笔者还梳理了日常教学中用得较多的理解词语的方法,结合课文内容录制了相关视频。例如,结合《小毛虫》一文,笔者录制了《理解词语的方法》的视频,内容如下。

1.结合偏旁猜一猜,如“挣脱”。观察形旁,我们知道这个动作要用手,结合声旁可以猜出读“zheng”。由于本字是个多音字,教师还需强调“挣脱”的“挣”字读四声。怎样才能挣脱呢?要用上手,用上力,才能挣开摆脱出来,也就理解了“挣脱就是用力摆脱”的意思。

2.结合近义词或反义词换一换,如第二自然段中的“笨拙”,可以通过找近义词“笨重”或者反义词“灵活”来理解。

3.放在句中读一读,如“最后把自己从头到脚裹进了温暖的茧屋里”。读一读句子,就能理解“裹”就是“包住”的意思。

4.联系生活说一说,如“牢固的茧屋”,可以结合生活说一说,还有“牢固的房子、牢固的羊圈”,发现“牢固就是不容易损坏、坚固结实”。

5.翻开字典查一查,“尽心竭力地工作着”中的“竭”字,可以知道是“尽,用尽”的意思。

教师结合课文内容梳理方法并录制视频,能够引导学生更扎实地理解运用方法。之后,将这一微课视频推送至组建的需要进一步指导的13人班级讨论组中,让学生反复观看,并根据自己的节奏再次琢磨方法(如图4)。在学习行为的不断加强中,学生对于如何理解词语有了更为系统的认识,并能将其运用于自主学习中。

2.再次检测,精准反馈

基于学情,教师编制对应的练习巩固题进行智能检测,精准反馈学生自主学习情况。运用教学平台智能检测板块,教师编制了与二年级学生能力水平相匹配的练习,精准测评未过关的13人借助微课学习之后的效果。

从检测结果来看,13人中的11人过关,过关率约为84.6%,学习效果良好,达到了导学目标。未过关的2人则需要再次学习,配合个别辅导,由教师再次编制试题检测、反馈,直至过关为止。在这样循环加强的过程中,教师实现对学生的精准帮扶,达到了良好的效果。

基于智能教学平台开展精准导学,其质量监测数据翔实。通过对全班学情进行分析,如最高分、平均分、优秀率、及格率、平均完成时长,教师能够清楚了解本次检测的整体情况;观察等级分布区间名次、人数、比例、进步学生名单、退步学生名单、重点关注学生名单,还能够知道班级学生水平分布状态。例如,对于本课的知识点分析,如词语辨析占比33%,理解詞义占比25%,词语搭配占比25%,词语运用占比17%,班级学生的得分率分别为91%、95%、95%、63%,因此,教师知道还需进一步加大对学生理解词义后的区分运用的巩固力度。

智能教学平台的统计报表功能还可汇总分数段分布、试卷区分度、小题得分率等情况,用图式清晰地显示班级分布状态,方便教师调整后续教学计划。成绩单、答案解析在教师批改完成时也会同步反馈给学生端,这样学生利用课余时间就能清楚了解自己的掌握情况,并得到反馈端的细致分析。

这样的测试改变了过去检测、批改、订正粗线条的常态模式,让词语教学更加精细:一是检测目的更加明确,如本次检测目标指向提高学生理解词语的能力;二是批改更加精准、便捷,由机器智能完成客观题批阅,主观题则由人工操作完成,生成检测报告,随时随地推送反馈信息,解析错题,及时帮助学生矫正;三是学情分析更加精准,细致且翔实的数据报告能精准评价班级整体情况、个体情况、局部分布情况,让数据背景下的教学更科学、更精细,为接下来教学目标的精准设置提供依据。

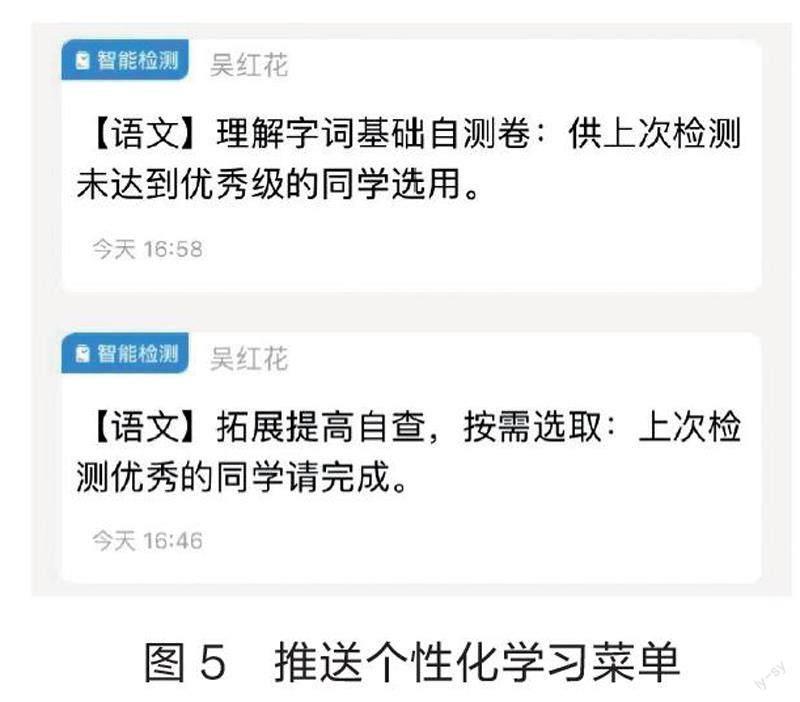

3.精准推送菜单,个性化拓展学习

单元教学结束后,根据实际情况,智能教学平台会生成两份巩固复习单。学生可根据需要选择,或侧重词语的理解和积累,或侧重文本语境中阅读和理解词语,巩固所学内容,提高学习效果。

针对学生学习进度,教师要设计进阶学习任务,为学生实现个人拓展学习提供支架,包括学习材料、学习任务和自学指导,实现对学生学习的支架式指导,如图5、图6、图7所示。

学生根据智能教学平台学生端的学情报告(如图8),在个性化菜单中或是选择巩固题,加深对所学内容的理解;或是选择提升题,在原有基础上提升自我,感受学习的乐趣,增强学习的自信心。

4.精准掌握学情,调整教学设计

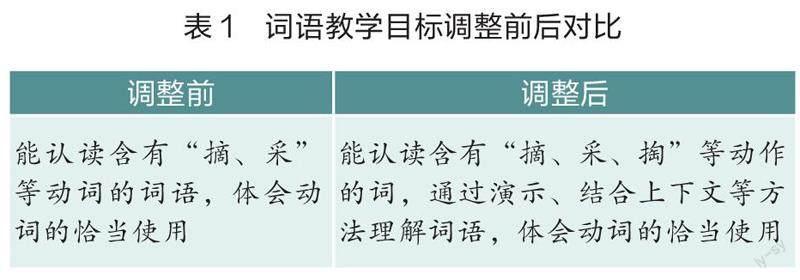

在新课《祖先的摇篮》的备课中,笔者对原有教学设计进行调整,精准确定教学目标,如表1所示。

例如,教学“掏零钱”时,教师先让学生结合偏旁观察。有的学生回答:“掏就是用手拿。”其他学生表示赞同。教师再通过动作演示,对从桌面上拿走文具盒内容进行比较:“老师从桌面上拿走文具盒,可以改为老师从桌面上掏文具盒吗?”通过比较和动作演示,学生明白了“掏原来不是简单地拿,它是要把手伸进去从里面拿出来”。这样的教学,能够让学生更精准地理解词语,同时体会用词的准确性。

教师进一步结合生活进行拓展运用,推送了若干词语搭配连线题,如掏口袋、掏耳朵、搬桌子、赏明月、数星星、逗松鼠等,让学生在积累中明确落实如何恰当地进行词语搭配,再通过在线智能检测,精准呈现课堂教学实效。

基于检测数据形成的低年级词语精准导学模式,在精准挖掘与精准定位、实施精准教学决策两大环节,让班级学习生态从过去的“齐步走”变为“私人定制”,使得学生一步步达到预期学习效果,获得个性化发展。

三、实践反思

其实,精准教学在实际操作中还存在很多问题:一是平台使用的便捷性还需进一步提高。操作过程中,由于格式设置问题,师生常常不能确定智能判断的答案是否正确。比如,第7题的作答报告显示学生得分率较低,究其原因是学生以文字方式作答,而没有运用序号的方式作答。教师告知学生用序号方式作答后,依然有许多学生的答案错误,进一步了解后,才摸索出还需要在序号上打圈,可见智能检测离真正的智能还有一定的距离。二是题库设置与教学匹配度不高,需要教师逐题编制与录入,耗费教师较多的精力。三是学生在使用过程中势必会用到电子产品,家长不容易把控使用规范。四是在学科项目化精准教学推进中,教师需要熟谙教材,合理设置检测题,熟悉各种技术。这对教师的综合素质提出更高的要求。因此,学校需要加强精准教学培训和精准教学教师团队建设。

展望未来,我们充满信心,始终行驶在精准教学的航道上。课前导学的精准定位和归因、班级讨论组的个性化辅导功能、智能检测并生成报告,在数据驱动下实施精准帮扶,拓展个性化定制,基于测试数据的低年级词语精准教学有效达成了“减负提质”的目的。这一基于测试数据的精准教学模式也促使我们向纵深处思考:如何带领团队更好地开展精准教学?如何利用智能教学平台根据教学目的精准设置测试内容?如何更科学地收集和分析数据?如何指导教师利用学习空间对学生的掌握水平进行更准确的定位?如何更好地实现精准帮学,真正实现精准教学的跨越式发展?教师的精准教学实践还需要学校乃至教育主管部门更为具体、细致的指导与帮扶,在区域团队作用下,协同摸索的成效可能会更好。这些都有待我们进行深入探索与研究。

(作者吴红花系浙江省宁波高新区新明中心小学教学科研师训处主任,高级教师;黄吉雁系浙江省宁波高新区教研室信息技术教研员,高级教师)

责任编辑:孙建辉