神经美学赋能艺术教学中的审美性

2023-07-11李元欣

李元欣

随着学科交叉与融合的发展趋势,学界对于审美活动的研究逐渐摆脱了形而上的先验思辨模式。神经美学的研究不是从哲学体系建构的需要出发,也不是从定义和概念入手,而是从审美实践出发,从审美活动的实际表现和具体环节入手,依靠科学的手段,使每一个论点都建立在科学实证的基础之上,为人们深入认识审美活动的大脑机理和心理机制提供了科学路径。因此,本文以该学科的主要研究议题与成果为基础,以艺术教学的审美性为切入点,尝试探索神经美学助力艺术教学审美性提升的具体路径。

一、教学艺术研究视角的聚焦与迭代

在教学艺术研究视角的迭代中不变的是对审美性的呼唤,然而研究中对审美性内涵理解的同质化、艺术教学实践中审美性的沉寂等现象,都凸显出重新理解审美性的必要性。

1、教学艺术研究中对审美性的呼唤

教学艺术研究在内涵、本质、特征、风格、方法论等范畴上已经历了多轮的探索与争鸣,逐渐从多凭经验描述走向了经验与学理互融,从重视教学效果走向了科学与艺术相融,从教学艺术扩展了学科教学艺术。

其中,审美性一直是备受关注的对象。研究者或把教学艺术看作具有审美意义的教学,或强调按照美的规律进行教学,或建议使用富有审美价值的特殊的认识技艺,或强调通过美的形象塑造、丰富师生的审美情感、增强审美判断力、形成高尚的审美情操等等;①但人们对审美性的内涵理解则趋近同质化,基本上都是从经典美学的理论出发。比如:教学审美性的艺术是使教学在艺术的境地更好地达成其理想②;教师艺术性的教学就是遵循美的规律、贯彻美的原则进行创造性教学,通过诱发和增强学生的审美感以提高教学效果等。

但是,怎样才算富有审美价值?如何贯穿美的原则?何种教学才算有审美意义?则缺乏具体指标与界定。教学艺术本质上是一门根植于实践的艺术,因此对于教学艺术审美性内涵的研究,除了有待进一步融入更为异质化的多元视角外,更重要的是在进行内涵界定的同时,需要在一定程度上考虑是否有利于一线教师设计出可行的教学步骤。

2、艺术教学实践中审美性的沉寂

从双基时代到三维时代再到核心素养时代,艺术教学研究中对审美的强调从未缺席。然而实际的教学现状却多以非艺术的方式教艺术,实践过程中依旧普遍存在与艺术作品“不咸不淡的对话”、对艺术家“不冷不热的共情”、对自身“不痛不痒的内观”等现象,导致有些学生或对艺术课无感,或生出“艺术关我什么事”的疑惑,甚至厌恶起艺术课来。

其实,艺术课程更需要教学艺术中审美性的彰显。从范畴辨析角度讲,艺术学科的教育属于美育的范畴,而美育(Aesthetic Education)是指帮助受教育者树立正确的审美观念,培养健康的审美情趣,提高学生对于美的欣赏力与创造力的教育。从学科特性角度讲,2020年颁发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》在科学定位课程目标中提到,义务教育阶段应注重激发学生的艺术兴趣和创新意识,培养学生健康向上的审美趣味、审美格调。高中阶段要丰富审美体验、开阔人文视野,引导学生树立正确的审美观、文化观。③

因此,以下两点值得我们深思:一、是不是因为对于审美性的内涵理解过于哲学思辨式抽象,以至于在艺术教学的实操过程中难以落实?二、会不会因为对审美性内涵的理解并未如期地与时俱进,导致艺术教学的手段难以革新呢?因此,本文的主要任务是:为教学艺术的审美性内涵提供新的诠释,并进一步为艺术教学的实操提供新的路径。

二、神经美学对于审美性内涵的认知

神经美学是有关人类对艺术作品的思考、创作和鉴赏活动,以及对自然现象、社会情感关系及生命形象进行审美认知的大脑神经基础的科学研究。④神经美学的出现,为审美活动研究的话语体系增添了科学实证性。

1、美的本质:从“美是什么”到“物何以为美”

当谈及审美性的时候,首先离不开对“美的本质”的理解。西方对美的本质的理论探索可分为唯心主义和唯物主义两大流派。唯心主义偏好从精神意识中探索美的本质,如柏拉图的“美的本质就是理式”⑤;唯物主义则善于从客观事物中探索美的本质,主要从事物的对称、平衡、秩序、比例等切入,认为美在于事物的形式,其探索路径可解构为三个维度:即从客观事物的形式中探索美的本质、从事物的关系中探索美的本质和从社会生活中探索美的本质。而中国关于美的本质的探索却更强调人与自然、人与社会和主客观的统一,如儒家认为“美是道德理想的完满实现”⑥。

随着科学研究的深入,美学研究的范式得以转变,逐渐从“美是什么”的本体论研究演变为对“审美活动”的人类学理解和发生学的研究,并围绕“人类为什么会把客体看作是美的”这一核心问题展开探讨。在神经美学的话语体系中,一切审美活动都是以对事物的知觉为起点,以形成美感体验为终点。要明白审美活动的性质和机制,必须先厘清知觉和情感的性质和机制。

神经美学家们对此提出了三种解释的维度。一、在审美体验过程中所激活的神经奖励网络对“物何以为美”起到了决定性的作用。当人受到所见对象触动时,边缘区域的快感或鼓励中心便会启动;当人联想到所见对象的意义时,便触发了颞叶的运作;当人回想审美记忆和经历时,颞叶的内部就联通了,同时掌管情绪的杏仁核便开始用情感润色人的审美记忆。⑦二、个人的主观心理过程和状态参与到了对“物何以为美”的认知建构中。托马斯-雅各布森(Thomas Jacobsen)的研究分别从内容、人、情境、分时性和通时性这五个角度进行审美认知的框架建构。其中,不同审美主体有不同的审美偏好,审美过程受到时间与空间的共同影响,并通过心理图式与脚本的方式得以显现。分时性与通时性协同覆盖了整个审美加工过程,随着生物进化、文化演变和个体发展,审美行为遂发生变化。三、把“物何以为美”的评判模式定义为信息处理模式。莱德尔模型将其划分为五个阶段,依次为:进行诸如形状、对比度等低级视觉特征的分析;通过先前的经验、专业知识和观众所持有的特定模式,来进行内隐记忆整合;按照概念、形式或艺术因素,进行显式分类;通过制作或意义发现,对现有知识进行解释、关联和链接的认知掌握;在评估中,最终形成审美判断和审美情绪的潜力。⑧

2、审美价值:“功利性”与“非功利性”之辩

“审美的功利性与非功利性”的争论也是谈及审美性时绕不开的话题。在中西美学史上,以康德为代表的美学家认为美具有无目的的合目的性,此后克罗齐、桑塔亚那以及许多现代美学家都认为,审美不带有直接的实用功利目的,审美具有非功利性,有的甚至完全排斥审美的功利性。随着研究的深入,我国当代美学以李泽厚为代表的流派,一方面承认非个人直接功利性是审美的本质特征;另一方面,又在美的根源和功用上强调美与人类的社会功利性不可分割。

神经美学的实证研究为该议题提供了更为科学的论据。审美体验本质上是情绪体验,其最显著的特点是具有奖赏性质的积极情绪体验。该研究起初以“美的面孔何以能够吸引人”为出发点⑨,逐渐转向对其他物体(包括艺术品)的神经反应的研究⑩,并进一步追问:“没有特定艺术经验的个体在欣赏抽象的艺术作品时是否也会有类似的神经反应?”⑪

研究表明,整个审美加工过程自始至终都伴随着情绪的变化。审美过程中每一个加工阶段的成功完成都将引发积极情感和自我奖赏体验,并将改变总体情感状态。而审美体验的一个重要特征是审美愉悦,其所具有的奖赏性是人类从事艺术活动的根本动力。

3、审美活动:由“心灵”走向“镜像神经元”

审美活动是审美性得以可视化的表征之一。当人们描述在审美活动中之所以能获得共鸣时,总会归因于抽象的概念,比如:席勒的“人性的完满”、朱光潜的“使心灵得到净化”、蒋孔阳的“感化心灵”以及丰子恺的“苦闷人生的解放之途”等。那么,这些抽象概念背后更本质的东西是什么呢?神经美学的研究给出了答案:镜像神经元。它是人脑中在人与人之间建立某种神奇联系的细胞,这种感觉就如“当我看到你抓住某物时,我大脑中的相同细胞被激活,所以这几乎就像我在你的脑海中一样”。⑫

镜像神经元系统与具身化有着密不可分的关系。大卫·弗里德伯格(David Freedberg)与维托里奥·加莱塞(Vittorio Gallese)对具身模拟与镜像神经元的关系进行了阐释。具身模拟是镜像神经元系统的一个显著特性,即允许我们的身体与他人的身体一起产生共鸣。⑬在随后的研究中,神经科学家研究了镜像神经元在动作、感觉、情绪以及最近的与文化相关的身体状态中的功能特性。结果表明,前运动皮层中的镜像神经元不仅在执行和观察动作时会被激发,而且在想象一个动作时也会被激发。例如,当我们观察到一只手消失在我们知道的一个物体后面时,我们想象手对这个物体做某事时,这些神经元就会被激活。⑭因此可以证明:人类不仅用视觉系统感知,还用运动系统感知。通过运动激活,镜像机制允许人类在抽象的表征层次上体验自己和他人的行为,即通过具身模拟的方式。

由此可见,镜像神经元拥有一种内隐地映射他人动作与情态的功能,有助于我们在自己内心再造别人的经验、体会别人的情感、理解别人的意图,使人类的社会交往、情感思想动作交流具有了内在的心理认知基础。镜像神经元被认为是人类共情能力的神经基础,在对艺术作品进行审美活动的过程中,亦成为描述同理心的神经学基础。

三、神经美学提升艺术教学审美性的路径

艺术课程包含美术、音乐、舞蹈等门类,其本质是以视觉、听觉和动感为主的艺术活动。艺术课程现阶段所普遍遭遇的教学困境可解构为如下两个方面:一、从教学内容看,艺术课程如何从简单的技法传授走向更加深刻的对审美情感与审美价值的唤醒?二、从教学形式看,艺术教学过程本身如何变得更加富有审美性?

1、艺术教学内容:审美性内涵的多维彰显

(1)镜像神经元机制下的视知觉审美具身化

审美的具身化是视知觉艺术教学审美性达成的基础,没有具身化的体验,就没有后续审美情感的唤醒与深层次审美体验的激活。审美的具身化可从神经美学的视角分为如下两个向度:审美共情的具身化和审美认知的具身化。由于镜像神经元系统的存在,所以人类具有先验的共情能力,我们在欣赏艺术作品时,可以将作品中人物所感受到的情感通过动作序列的解码和内模仿转移到自己身上,从而体会到他人的情感。⑮而在今天,图像泛滥至脱敏的信息时代,日常生活中碎片化且娱乐化的图像导致了人们习惯于“浏览”图像而非“识读”图像,于是便容易对艺术作品产生“假审美共情”,一不小心就变成了“与我无关式的迎合”。因此,审美共情需要身体在场。

因此,对于美术、舞蹈、戏剧等视知觉艺术教学而言,可以在审美过程中引入“正念”。正念(Mindfulness)是一种有目的地、不予评判地将注意力集中于此时此刻的方法。研究表明,其有助于感知觉敏感性与注意力的提升。脑成像研究发现,正念会导致与感觉、注意、记忆等相关的脑电波、脑功能的激活模式。

方法一,可在课程开始前或结尾加入正念冥想,以提升注意力。鉴赏行为的进行离不开高质量的注意力,相较于传统常见的借用“在这个作品中你看到了什么?感受到了什么?什么地方打动了你?”等外力来促使学生去观察,正念冥想可以让个体从内部为鉴赏活动做好身心准备。可以尝试五分钟左右的短时冥想,运用觉察呼吸的方式让学生回到当下;或正念觉察想法,观察想法的产生、发展和消失,了解自身内在的思维运行模式。研究表明,短期的正念训练有助于提高学生的持续专注力。⑯八周的正念训练可以显著提高学生维持有效注意和亢奋性刺激的能力。长期的正念训练,能促使大脑灰质体积的变化从而提升个体的注意力。⑰

方法二,用正念的方式调动多感官,以提升感知觉敏感性。相较于传统常用的借助音乐、视频、触摸等方式来促进对艺术作品的感知,我们可以结合正念的方式,更科学地来提升感知觉的敏锐性。如:躯体扫描法,从脚到头逐步感受身体的各个部位;或做一个聚焦于耳朵的觉察,视耳朵为变焦器,关注学校以外、学校内部、教室里、自己身体里的声音。研究表明,三个月正念训练后,个体的视觉觉察阈限和视觉辨别阈值会明显下降,视觉敏感性有显著提高。这种对目标刺激探测能力的提高,与正念要求的对此时此刻的持续注意有关。哈佛大学心理学教授艾伦·兰格(Ellen Langer)认为,正念的本质是以一种新的方式来看待自己和世界,从而改变我们早已习以为常、只会用一种固定视角来看待日常生活的习惯。这种专注于此时此刻的非认知能力不仅能促进对艺术作品的审美共情,亦能作为强大的心理资源更好地觉察自我与他人、身体与环境、个体与世界的关系。

相较于审美共情,审美认知包含更多的理性色彩。例如:以温度感觉的“冷热”来表征抽象的色彩的“冷暖”,这类似于“沉重的话题”“烫手山芋”等表达方式,证明人类的知觉运动经验是抽象概念形成和发展的基础。这些图式结构涉及空间、温度、触感等概念,隐喻映射的过程就是将具体经验的图式结构架构到抽象的范畴和关系上,以获得新的知识和理解。⑱其对于视知觉教学的启示,可以从教师教学与学生创作两个方面入手。

路径一,将隐喻的具身化(Embodiment)作为激活审美认知的工具。以美术课为例,首先,无论是鉴赏课还是实践课,新课讲授的过程中都离不开对艺术作品的分析,教师可以将抽象的概念用具象的身体经验来阐释。例如,绘画中的方位隐喻,低垂的姿势通常与悲伤联系在一起;人类清醒时站立,睡觉、生病以及死亡时都是躺下的;斗争中获胜者往往处于上方等。通过身体的一手经验,学生对于艺术语言中隐喻的审美感知会有更深层的认知。其次,隐喻是人类基于感官经验的思维能力,学生创作过程中审美素养的提升可依靠概念隐喻的可视化表达来实现,其本质便是用一种熟悉的事物去理解另一种不熟悉的事物。例如,当“灵光”这个抽象的概念同人人熟知的灯泡这一形象一起呈现,“乍现”这个无实体形象的动作通过鸡蛋被打破、蛋液流淌出来的定格来表现,“灵光乍现”这个概念便具身化、艺术化了(图1)。那如何让学生具备这种“转译”的能力呢?可利用“九宫格”“拼贴诗”“思维导图”等工具,来建构身体经验与抽象概念的联系。由此可见,具身隐喻不仅可增强画面的审美性、可读性与创意性,还能进一步激发学生的审美创造与想象力,并能通过具体的教学工具来落实。

图1:具身隐喻的可视化表达(图片来源:艺术家stephen mcmennamy)

路径二,感知运动的审美具身性。身体并非与学习活动无关的因素,而是作为学习的主体,在运动中塑造着学习者的思维、感知、记忆等心智活动。这种运动可以是亲历的、模拟的,也可以是观察的。因此,对美术教学的启发性有如下两点。一、在“做中学”中推进多模态的审美方式。可以通过解决问题、完成任务或活动的“做”,让学生在小作业中显现对艺术学科本体或跨学科知识与技能的“知道”,在大作业中呈现对可迁移的观念或原理的“审美理解”;二、用“可视化”的方式具身化审美知识。教师在讲授审美知识时,可选择以图像、文字、语言三者相结合的方式进行多维度阐释。举个直观的例子,相较于用纯概念的方式阐释UI 设计里关于“视觉残影”的审美知识,不妨试着用图2 这种呈现方式。其优势在于学生能够直接通过作用于人脑本能的情感偏好这种更为具身的方式⑲领悟到审美知识,并且为下一步迁移该审美知识展示了直观的样本参考。其原理在于多元的刺激会激活更多的脑区协同工作。例如:对图2 的初步解读过程,会激活包括视觉、听觉、运动皮层等相关初级感觉脑区;结合图2 理解视觉残影⑳这个审美知识的过程,会涉及推理、判断、意义、决策等高级认知控制区;领会该审美知识的过程,会激活包含海马、杏仁核、脑岛等情感奖赏系统;而在迁移该审美知识的时候,又会激活用社会视角来反观自我的内在认知和情感反思的默认网络区。

图2:视觉残影概念的可视化表达

(2)自传体记忆下听觉审美情感的唤醒

对学生审美情感的唤醒,是艺术教学内容的审美性发挥作用的标识之一,审美反应又是审美情感的主要表征,而当下听觉艺术教学中依旧存在灌输音乐作品知识、老师领唱学生跟唱等不利于激发学生审美情感的现象。当提及唤醒情感时,教师惯用的方式便是“播放大师经典音乐作品——分析比较作品艺术特征——正向情感态度价值观传递”。那么,对于听觉审美情感的唤醒还有不一样的方法吗?

不同于视觉艺术,听觉艺术激发人们审美的路径之一,是对人的自传体记忆(autobiographical memory)的心脑开关进行触发。自传体记忆涉及到对自我的认识进行反思,包括涉及情绪、自我描述、特殊事件和生命历史的信息,自传体记忆的获得与提取过程常常伴随着强烈的情绪体验。㉑具有悲伤情调的乐曲能够激活人以往的自传体记忆。因为人对悲伤音乐的感知激活了其大脑的扣带回后部,由此唤起了人的情感回忆、联想、想象和理想化憧憬。特别是那些令人难以忘怀的美好时光,尽管其间夹杂着种种不和谐的情形,如不如意的结局等,但是这不妨碍他们对往昔美妙情感的重温与审美观照。㉒相较于纯粹正(负)向情感刺激,这种“甜蜜的痛楚”是更为综合且高级的审美体验。在这种复杂的、值得回味的体验中,学生在对自我的内观中会不断对表象世界与意义世界进行比较、价值整合与批判重构。

同时,听悲伤音乐的感受可以被认为是“替代性情感”,它是指当人们面对那些能够直接引发自己的激烈情绪或危险命运的实体对象或物质利益环境时,由这些象征性的事物所引发的那种仅仅作为对象性的情绪——情感经验。㉓替代性情感不仅能使学生免受审美对象所对应的现实世界所引发的不愉快或危险的影像,还有利于他们在二者的相似性刺激中重写自我叙事。例如:当学生在被伤感的音乐打动时,他们也是在静静地打量着自己和自己的人生议题,这个双向对话的过程映射出其对艺术价值的理解,以及对作为人的我们自身价值的本体性认知。正是在这种审美发生中,审美情感的唤醒使得学生对自我的理解更为深厚。

(3)艺术镜像模型下视觉审美体验的交互

学生审美体验的深度是艺术教学内容审美性得以彰显的重要标志之一。就个体对艺术品的参与性质而言,其审美体验的差异很大。例如,一个对艺术知之甚少的人可以走进卢浮宫看《蒙娜丽莎》,然后走出去继续打卡下一站;一个对艺术感兴趣且知识渊博的人可能会专程前往卢浮宫观看《蒙娜丽莎》,完全沉浸在这项活动中,并带着深深的打动感离开。神经美学家发现,艺术家不仅对理解特定艺术品所描绘的内容感兴趣,而且对艺术家的创作过程、使用材料及其个人、社会和历史影响感兴趣。这些结果表明,当涉及到艺术的认知处理和参与程度时,不同个体之间存在着本质的差异,并且这些差异与对艺术创作过程的重视程度有关。与艺术镜像模型相关的研究表明,艺术家在情感和智力上受到艺术的影响比非专家更大。㉔

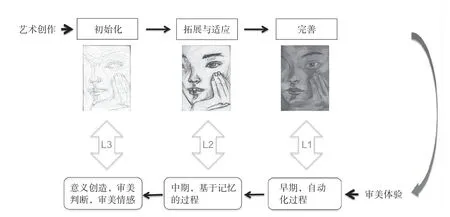

那么如何让学生尽可能地像艺术家一样去获得更深度的审美体验呢?神经美学视域下的艺术镜像模型(The Mirror Model of Art)发现:审美体验和艺术制作不是明显独立的过程,而是通过镜像进行交互的。研究表明,审美体验的早期阶段对应于艺术创作的后期阶段,而审美体验的后期阶段则对应于艺术创作的早期阶段。具体来说,镜像模型表明艺术创作包括三个阶段:一、初始化阶段,抽象思想被概念化;二、拓展和适应阶段,艺术品初始结构的发展;三、完善阶段,艺术品的细节被提炼出来,从而最初的抽象想法逐渐转化为具体的艺术品。此外,审美体验由“反映”艺术创作的三个阶段所组成,即:早期的自动加工阶段,中期基于记忆的加工阶段,和后期的意义制造、审美判断和审美情感阶段。㉕艺术镜像模型为上述讨论的个体差异性提供了一种新颖的解释:艺术相关知识的数量以及这些知识在审美体验中的应用方式塑造了这些差异。具体而言,艺术专家的特点是通过对应关系进行多次迭代,如图3 所示:即循环从 L1 到 L2 再到 L3。迭代次数越多,与艺术品的参与度就越高,就越需要考虑艺术品生成的过程。

图3:艺术镜像模型

该模型对美术教学的启示为:教师可基于艺术镜像模型中艺术体验与艺术创作的镜像交互关系,来增强审美体验与审美信息的保留。具体方法为:从静态的对画面艺术语言的分析,转向动态的镜像交互迭代过程。因为在与艺术品相遇时,感知者会重新捕捉艺术家的一些想法、概念和情感,并在他们当前的动机状态、情感、思维过程和观看环境的背景下进行重新解释。同样,艺术家在创作作品时也可能会考虑观众对作品的反应。综合起来,观众重新捕捉艺术创作的各个方面以及艺术家对观众的想象,共同解释了艺术体验中两个方面之间的联系,即艺术品是艺术品,不仅取决于它的外观或分类方式,而且还取决于它的创作原因和方式。观众不仅会试图确定艺术品的视觉特征并理解含义,还会寻找方法来发现作品创作的过程。正是在这种不断交互的过程中,审美素养得以不断迭代与提升。

2、艺术教学形式:审美性表征的灵活迁移

将审美原理迁移至教学形式中,有助于其审美性的彰显。具体表现在如下几个方面。

首先,审美动机的激发与奖赏神经回路相关。简单的谜题能够激活与愉悦和奖赏有关的大脑回路。不完整的事件创造的悬念会让这些事物在大脑中停留许久,直到我们将其解决。例如:如果学生对某个艺术作品很熟悉了,那么,将其部分遮盖是否能让它显得更加吸引人呢?或者在课程标题上用问句的形式来加以呈现,如“艺术家会被取代吗?”“内心戏:民族的就是世界的?”“梵高求职:如何过上更好的生活?”等等。

其次,审美真实性的创生与多模态感知相关。不同感官的信息在组合匹配以后,大脑会更加确定当前正在发生的事件,而我们的体验也就会更加真实强烈。比如观察别人嘴部运动的同时,听到说话的声音。因此多模态、全方位的审美氛围建构有利于审美的唤醒。例如,一首曲子在一个人脑海中循环的频率越高,他对这首曲子的记忆就越准确,他对电影中与这首曲子配对的细节也记住得越多。㉖既然脑内循环的特定旋律有助于我们的记忆,那么或许也可以在艺术知识的学习中,将一些很难记住的知识点融入这些旋律中,用改编歌词的方式将这些知识点唱出来,以便于我们更快更准确地记忆,这种方式也有利于促进艺术学科内部的跨学科学习。

其三,更重要的是,审美愉悦性的产生与大脑加工的流畅度相关,加工流畅性可以促进审美愉悦的产生。例如,在观赏一幅画时,如果观者可以获得与画作相关的细节描述或背景信息,他们对这幅画的反馈会更积极。㉗认知流畅度由知觉流畅度(视觉特征)和概念流畅度(意义)构成,这两个要素构成了制造审美性的突破口。认知流畅度与教学内容拥有紧密的关联。体现为:教学内容的传递需要简洁,但真正的简洁不是简单地去除杂乱和装饰,而是将复杂有序化。这种有序化可通过用简单的图形细节传达丰富的图形意义来实现。例如,在教师的教学语言表达中,可适当运用表情包、emoji 或meme 等可视化图像,来取代繁琐的文字和冗杂的语言,用较短时间传达出更丰富的含义。

其四,还值得注意的是,审美知解力的激发与视觉皮层区域相关。要表达一个特定的视觉元素时,最好削弱其他元素的变化。人类的视觉皮层分为几个区域,每个区域的细胞都仅对特定的视觉信息作出反应。例如:在判断物体长度的时候,我们无法忽略它的宽度,因为这两个过程在大脑中是互相联系的。但是,物体的材质、颜色和长宽是独立加工的。不同的视觉元素不仅在大脑视觉区中的加工区域不同,加工时间也不同。上述规律可为艺术课堂中各教学环节的衔接,以及为每页课件中内容的布局提供新的思路。

结语

镜像神经元机制下的审美具身化,探索了将隐喻的具身性作为理解审美过程工具的可行性、感知运动系统对于激活多模态审美感知的关键作用、在鉴赏过程中强调身体在场的重要性。自传体记忆下的听觉审美情感唤醒,为听觉艺术教学提出了认知愉悦并不意味着感官需同时愉悦、“甜蜜的痛楚”是更为综合且高级的审美体验、替代性情感有利于重写自我的叙事等新视角。艺术镜像模型下的审美交互体验,论证了艺术品的审美体验本质上是自我参照,艺术的审美体验取决于感知者能够推断出的关于创造性艺术创作过程的信息,以及这些信息如何与他们的知识基础、个人特征以及当前的动机和情绪状态等相互作用。由此,神经美学为艺术教学中审美性的彰显提供了新的灵感与路径。

注释:

① 李如密、张涛:《我国教学艺术研究70 年:进展、问题与前瞻》,《中国教育科学(中英文)》,2019 年第2 期,第46-62 页。

② 邓兰:《艺术教学的教学艺术》,广州: 暨南大学出版社,2011 年,第15-16 页。

③ 中共中央办公厅,国务院办公厅:《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,《西藏教育》,2021 年第1 期,第3-5 页。

④ 丁峻、崔宁:《当代神经美学研究》,北京:科学出版社,2018 年,第2 页。

⑤ 李丕显主编,王福亮等撰:《美学导论》,天津:天津教育出版社,1987 年,第55 页。

⑥ 王让新:《哲学通论》,成都:电子科技大学出版社,2015 年,第70 页。

⑦ Chatterjee,A.,& Vartanian,O.Neuroaesthetics.Trends in Cognitive Sciences,18,2014,PP.370-375.

⑧ Leder,H.,Belke,B.,Oeberst,A.,& Augustin,D.Amodelofaestheticappreciationandaesthetic judgments.British Journal of Psychology,2004,PP.489-508.

⑨ Wald C.Neuroscience:Theaestheticbrain,Nature,2015,S2-S3.

⑩ Chatterjee A,Thomas A,Smith S E,Aguirre G K.Theneuralresponsetofacialattractiveness,Neuropsychology,2009,PP.135-143.

⑪ Kawabata H,Zeki S.Neuralcorrelatesof beauty,Journal of Neurophysiology,2004,PP.1699-1705.

⑫ Iacoboni,M.Imitation,empathy,andmirror neurons.Annual Review of Psychology,2009,PP.653.

⑬ V.Gallese,D.Freedberg.Motion,emotion andempathyinestheticexperience,Trends in Cognitive Sciences,2007,PP.197-203.

⑭ Cook,R.,Bird,G.,Catmur,C.,Press,C.,&Heyes,C.Mirrorneurons:Fromoriginto function,The Behavioral and Brain Sciences,2014,PP.177-192.

⑮ 胡俊:《认知、共情和审美意象——论镜像神经元对审美意象生成的作用》,《上海大学学报(社会科学版)》,2021 年第5 期,第131-140 页。

⑯ Morrison AB,Goolsarran M,Rogers SL,et al.Tamingawanderingattention:short-form mindfulnesstraininginstudentcohorts,Frontiers in human neuroscience,2014,P.897.

⑰ Hoelzel,Britta K.;Lazar,Sara W.;Gard,Tim.Howdoesmindfulnessmeditationwork?Proposingmechanismsofactionfromaconceptualandneuralperspective,Perspectives on Psychological Science,2011,PP.537-559.

⑱ 殷融、苏得权、叶浩生:《具身认知视角下的概念隐喻理论》,《心理科学进展》,2013 年第2 期,第220-234 页。

⑲ 陈越红,王烁尧:《UI 设计中的视觉心理认知与情感化设计分析》,《艺术设计研究》,2021 年第2 期,第74-79 页。

⑳ 注释:我们在长时间阅读黑底白字的信息后,会产生视觉残影,导致眼睛疲劳。而阅读白底黑字的信息时,因为没有光刺激,基本不会产生残影。

㉑ 杨红升:《自传体记忆研究的若干新进展》,《北京大学学报(自然科学版)》,2004 年第6 期,第1001-1011 页。

㉒ Kawakami A,Furukawa K,Katahira K,et al.Sadmusicinducespleasantemotion,Frontiers in Psychology,2013,P.311.

㉓ 丁峻、崔宁:《当代神经美学研究》,北京:科学出版社,2018 年,第239 页。

㉔ Leder H,Gerger G,Dressler S G,et al.How ArtIsAppreciated,Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts,2012,PP.2-10.

㉕ Tinio,Pablo P.L.FromArtisticCreationto AestheticReception:TheMirrorModelofArt,Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts,2013,PP.265-275.

㉖ Kubit,Benjamin M.;Janata,Petr.Spontaneous mentalreplayofmusicimprovesmemory forincidentallyassociatedeventknowledge,Journal of Experimental Psychology:General,2022,PP.1-24.

㉗ Leder,Helmut.Entitlingart:Influenceoftitle informationonunderstandingandappreciation ofpaintings,Acta Psychologica,2006,PP.176-198.