作为物性、手艺和尺度的艺术史

——李军教授访谈录

2023-07-11李军刘爽

李 军 刘 爽

受访人:李军,中央美术学院人文学院院长,教授、博士生导师,文艺复兴艺术史学者,跨文化艺术史家(以下简称“李”)

采访人:刘爽,中央美术学院人文学院讲师(以下简称“刘”)

一、图像的“物性”

刘:首先非常惊喜看到“实验·艺术史丛书”的推出。在《图形作为知识——跨文化的地图史》①中,也第一次看到您将关于地理图像的研究汇集起来,就像大陆板块的一次聚合,沟通了很多跨文化、跨媒介的路径,呈现出您此类研究的一个全貌,所以这次访谈也像是一场旅程。

我想从准备阶段开始,先跟您聊一下促使您出发的动力。因为您在开启新的研究之前,往往会有非常长的思考和积累阶段,对于地理图像的兴趣同样由来已久。我能想到的较早的一个机遇,是2018 年您在湖南省博物馆和中国国家博物馆策划的跨文化交流展②,里面不仅设计了“从四海到七海”板块③,还将跨文化研究置于一个广袤的地理时空。这次所收录的《图形作为知识——十幅世界地图的跨文化旅行》同样完成于这一时期,所以文章给人一种长距离的空间感,一如展览所呈现的跨文化旅程。不过这些只是我能追溯到的部分,您关于地图研究的真正触发点是什么?是不是也在这样的“研究性展览”中得到了推进?

李:对,《图形作为知识——十幅世界地图的跨文化旅行》这篇长文的一个直接触源,应该与“在最遥远的地方寻找故乡——13 ~16 世纪中国与意大利的跨文化交流”展相关,因为其中的展品正好包含大量地图(图1),比如《托勒密世界地图》(Ptolemy’sWorld Map)、《 加泰罗尼亚地图》(Catalan Atlas)和《弗拉·毛罗地图》(FraMauro Map)等。虽然有这样一个直接触源,但实际上我对地图的关注属于对“图形”的关注,这些符号化的图解(diagrams)是带有实用功能的一类图像,平常是不被纳入“艺术史”研究范畴内的;但它们却是最流行的图像,可被拿来任意使用,因而具有很高的实用性;除了地图,很多科学插图或者符号标识也属于此类。它们更像是一种经过辗转流变的集体图像,逐渐变得匿名,而一般的艺术史研究是不关注这一领域的——我们大多关注的是“有名有姓的艺术史”。

图1:“在最远的地方寻找故乡——中国与意大利跨文化交流”展览现场图,湖南省博物馆,2018 年

不过自形式主义艺术史发展起来后,沃尔夫林(Heinrich Wolfflin,1864 ~1945)提出了“无名的艺术史”,让人们去关注艺术对象本身的形式流变。而这些辗转流变是有自身脉络的,它们成为了形式主义艺术史的一种诉求或者关注焦点。实际上,如果我们不以“有名有姓的创作者”为单位进行研究,艺术史也是有自身脉络的——“形式的脉络”。“形式”听起来较为抽象,但可以这样理解:作为一种人工产品,“图”是被画出来的,因为流变的过程是匿名的,自然就带有了集体性,但里面始终存在着因果关系的脉络。然而,我们在地图等实用类图形的研究过程中,往往更加关注对象的实用性,“无名无姓”的层面就被当做透明的。比如地图是地形的反映,最好的地图即为能最准确反映地形的地图,我们先天就会这样认为;但假如自己生活在古代社会,是找不到精准的测量工具的,更不要说航空器测量了。那么如何把地形完全复原出来?人们会采取其他手段,比如几何学、天文学,因为地球绕着太阳转动,人们可以利用日影、以几何学的方式进行计算;赤道长度或者地球上的实际距离,也可以通过某种数学转换计算出来。这些知识虽然从古希腊、西亚开始便一直存在,但结果并不会特别精确。所以更多的时候,地图依靠的是师徒之间的传承,展现的是从一种文化到另一种文化的“横向流变”。古人言“天下文章一大抄”,古代地图的生产其实也离不开这种拼合、借鉴与传承,而这个过程是有明确线索可以追寻的。

因此,我认为艺术史研究可以采取形式主义的一些方式,比如在讨论集体的、匿名的艺术史过程中,找到不同画派、地域或者时代风格的一种集体性,具体体现在空间的处理、用笔的粗细、聚焦于整体还是局部等方面,地图也不例外。严格意义上说,我对图形的关注还可以追溯到2016 年出版的《可视的艺术史:从教堂到博物馆》④(图2),这个研究延续了十年,其中有一个部分叫做“图像的物性”:图像或者艺术作品——无论是有名有姓、属于个体艺术家的,还是无名无姓、属于集体的——其实都是一种“物”,因为它是被人生产出来的,产品本身就是物态的存在,而“物性”即其作为“物”的特性。物是有形状、有质感的,是可端详、可触摸的,作品也一样,所以“物性”实际是艺术品在这个时代留下的痕迹,并且能够被人还原。

图2:李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京:北京大学出版社,2016 年

我们永远不应忘记,一个图像不仅仅是作者观念的表达,也不仅仅依附于赞助人的意志;这些东西像是存放在“容器”中一样,容器本身也是“物”,因而可以容纳各种各样的东西。所以对于一个工匠来说,他的工具箱里其实是有不同的容器的,不是这个容器只能放橙汁,那个容器只能放肉,一个容器既可以放橙汁也可以放肉。图像这一载体本身不是透明的,它是一个物,而且可以与表达的内容分离,就像设计师跟雇主打交道,询问其心仪的风格,他可以说我这里有欧陆风格、和式风格,也有传统的江南风格,各式风格都可供人选择。但这些风格并不是设计师为雇主“独创”的,而是从一系列现成“样板”当中选择的。但是设计师可以进行改造,以满足雇主的要求。当然,对于有创造力的艺术家来说,除了满足订件人的要求之外,还可能会表达自己的东西,表达个人一时一地的情感甚至隐私等等。

这种情感和作品之间相互转化的关系,可以借用沈从文自传文学当中一个精彩的细节来表述。作家童年时经常逃学,他喜欢在街巷当中闲逛,观察各色手艺人——打铁的、做木工的、做首饰的——的活动,其中有一位小银匠正拿着小锤“叮叮叮”地捶制银器,却因为接到了一个消息而流下泪水,但他并没有停下手中的工作,而是将此时此地的情感,转移到了他敲击小首饰的动作当中。沈从文从中领悟到“工作成果”与“工作者”之间情绪上的“相互依存关系”⑤,也就是说,所有作品的工艺、创作节奏、处理方式,都与工匠的情绪、遭际与生活紧密相关。这种情感和作品之间的转化关系,让作家看出了作品当中的人性,因为作品本身是人的作品,所以小银匠或急或徐的敲击节奏、情绪转换,都与雇主毫不相关,这是创作者情感和作品之间的依存关系。

这种认识对我产生了很深的影响。作品本身作为“人”的产品,其实包含了好几个层面,图像或者作品的“物性”就是指跟作品的功能、委托、社会需要并不完全对应的那一部分,是多出来的东西,必然带有“人”的痕迹。地图同样如此,也因而具有这种“物性”,它可能是传承的,也可能来自创作者自身的情感、想象和愿望。

刘:您刚刚讲述的“图像的物性”,通常在我们观看实物时会比较容易体会到,很多时候我们被当下的电子图像刷屏,少有机会去感受图像本身的物质特性。但您经常提倡观看实物,因为真实的体验会让你看到别人看不到的面相,比如地图的“观看方式”,这一点我记得您在展览中还特别设计在了展品的空间展示上。本书的案例中也讨论到了《弗拉·毛罗地图》《加泰罗尼亚地图》的观看方式、图像方位等,这些都像是观看实物才能获得的真实体验,所以对您来说,这种观看方式是不是也推动了一些对地图的解读?

李:这也是“图像的物性”的一个部分,包括巫鸿在内的很多学者都讨论过这个问题。比如人们尝试还原一幅地图原有的形制和陈设方式,用“时代之眼”(Period Eye)⑥还原同时代人与作品之间的关系。我是在威尼斯的科雷尔博物馆(Museo Correr)看到的《弗拉·毛罗地图》(图3),就在圣马可广场旁边的宫殿当中。当时我们找到馆长专门去看了这张地图,它就被安插在一个三角形的架子上,立起来向公众展示,这种直接的观看方式会让人和地图建立一种直接的身体感知。古代人的身高顶多和我相仿,最高也就一米七多,甚至更矮,而地图高度加上一个底座,会达到约两米的高度,所以古人要看到它的全貌,是需要仰视的。那么,这张地图的中间和偏上的部分必然会成为焦点,因为这是人们看起来最舒服的部分,往下看要屈膝,往上看又要踩凳子,只有中间部分才是最适合端详的,轻易就能看个清楚。所以我认为地图的空间方位是很重要的。这个地图以南为上,中间这一部分正好是欧洲和中国所在的地方,也是地图的秘密所在。所以这种物质性感受非常重要,它能在物理空间当中带给你一种“观感”,最容易看到的东西也即图像的中心。如果没有这样的现场感受,是很难意识到这一点的。

图3:弗拉·毛罗等,《弗拉·毛罗地图》,1459 年,威尼斯马尔恰那国家图书馆

展览涉及的《加泰罗尼亚地图》(图4)也是一样。它的主体由八块板组成,所以并不是立着观看的,而是平放在桌子上展示。虽然地图所在的法国国家图书馆可能是立起来陈列的,但这张地图其实是应该平放在一个案子上观看的;因为地图上的文字都朝向四边,所以能够一下看出地图必须绕着观看,这样每一边看到的文字才是正向的;而这其实是波特兰海图(portolan chart)的看法,因为在海上航行时,船长和海员都是将海图放在一个案子上绕行观看的。地图上的地名同样如此,只有顺应正确的方向才能看到正向的文字,以此引导海员们的目光,使其抵达一个又一个沿海港口,所以这种绕行观看的方式来自此类海图的真实需要。《加泰罗尼亚地图》也属于此类,只是绘制得十分精致,也不用于真正的航行,而是用于中世纪一位法国国王向其王储提供的一个教育式的世界景观。

《弗拉·毛罗地图》显然与之不同,绘制者为之设定的是垂直的、静态的观看方式,是“整体性”地将整个地球纳入到圆形视野当中,而不像《加泰罗尼亚地图》一样“步换景移”。尽管如此,两幅地图都具有共性,即随着地图观看角度的变化,上面的图形语言可以传达出丰富的意义,例如地图上连景观也是越往东方越丰富。这是因为,在地图绘制的14 ~15 世纪,随着此前蒙元世界帝国的建立,欧亚非大陆出现了全球化的状态,东方也成为西方人关注的焦点。随着马可·波罗、曼德维尔等人的游记和传奇的流行,东方变成了一个最为靠近伊甸园的神奇之境,所以地图绘制者将这里的各类人物和建筑画得很大,以此凸显其重要性;与之相比,欧洲大陆不仅没有人物出现,连城市都比较小。这些表现都是绘制者用来表达意义的,所以作品的物质性能够帮助我们解读画面,进而解读那个时代人们的世界观,这是非常重要的。

二、“手艺”的历史

刘:《加泰罗尼亚地图》一类的地图会让人感觉像一幅画,而且几个世纪前的地图也不是对客观世界的真实再现,而是和艺术创作一样,有情感、愿望,能够展现知识生成、传递和演变的历程。对此,您提到了一个新的见解:知识也可以是一种“图形”,图形不仅反映知识,本身就是一种知识,这是不是也是您在艺术史研究中的一种新的“实验”?

李:对,但我觉得很简单,其实就是刚刚所讲的图像或图形的“集体性”问题。集体性往往是习得的,创作者会有自己的工具箱,里面保存许多现成的材料,可以直接拿来使用,这些东西其实就是图形或者图式——我们只要找到它们完整的变化轨迹,就能将其还原出来。

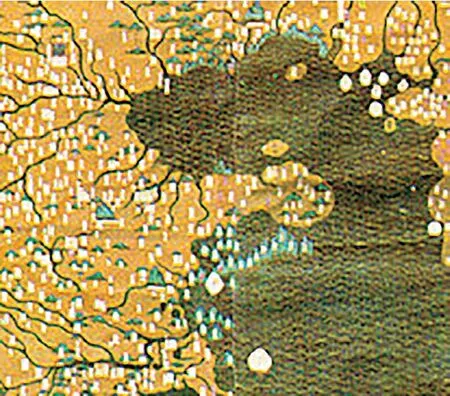

《图形作为知识——十幅世界地图的跨文化旅行》中讲到的“山东半岛”的形状就是一个很有意思的例子:由宋至明,地图中“山东半岛”的形状会发生明显的变化,有些是尖的,有些却是圆的(图5、图6)。尖的半岛以《禹迹图》为代表,它的绘制方法接近“计里画方”,即以方格为准,观察各地的“四至八到”,因而图像相对精确,所以尖的山东半岛如同蝎子一样,接近现在的实际形状。为什么后来半岛在《大明混一图》等地图中会变成“圆形”呢?很多后来的地图不仅没有采用“计里画方”,而且会随着不同的功能和用处呈现出不同的面貌;比如当地图用于版刻书籍时,工匠会把一幅大图缩小,但在图像与媒介的结合过程中,常常会发生很多变化,以至于从图像上看,地理知识似乎出现了“倒退”——从接近半岛真实形状的宋代地图,到变成圆形的明代地图。这种“倒退”该如何解释呢?

图5:山东半岛,《禹迹图》局部,1136 年,石刻原件藏西安碑林博物馆

图6:山东半岛,《大明混一图》局部,1389 年,中国第一历史档案馆

今天的我们想当然地认为:地理知识与日俱增,地图反映的现实也愈发精确,其实这是把今天的观念带进去了。随着测量工具不断革新,我们现在已经能够借助卫星航拍等技术,生成基本贴合地形的二维甚至3D 图像。然而,古代是没有这样的测量工具的,山东半岛的形状之所以会出现如此明显的“倒退”,是因为图形本身就是人工传递的过程,有自己的“物性”,它并非全然“透明”、如实地反映实际的地理状况。其“不透明”的层面,即工匠的绘制工作,涉及到他的“手艺”;而“山东半岛”的变化轨迹,就是对这一过程的反映。即:在绘制地图的过程中,无论是用石板刻碑,还是用木板制作书籍插图,工匠都需要借助图形把山东半岛“衬托”出来,使其与下方的海水分离,并且需要留出空间标注地名。所以最初人们其实能够看明白,地图上的“圆形”区域是工匠用来衬托山东半岛、标注地名的场域,并不是地理的表达。然而,在刻版传抄的过程中,后世的工匠却会遇到解读上的问题;加上此时的地理志等书籍少有采用“计里画方”的手法,便很容易将上述雕版工艺出现的功能性的表达,误读为一种“形状”。

在相关的系列地图中,这种图形的演变轨迹十分明显。所以我认为,这样的解释会比“地理知识退步”更符合实际。鉴于地图制作本身就是一个人工的“手艺”过程,图像经过跨媒介的转换以及后世的解读,也难免会出现一些变异;这种变异开始或许是偶发的,但在集体性传承过程中,逐渐作为某种传统传递下去。这种“地图知识的拼合”的案例还有很多,比如《大明混一图》中的意大利半岛在摹写过程中变成了岛屿,同样来自于这种“图形”的变异。

刘:除了“图形作为知识”这种方法论上的推进,在内容上,“十幅世界地图的跨文化旅行”在您的研究当中也不多见,呈现出了一种大跨度、长距离的图像演变;但在具体讨论中,交流的轨迹又是一段段接续、环环相扣的,它非常符合这一时期物质文化交流的现实:大陆间的跨洋往来一定是短距离的交互串联起来的,正如您之前提到的大航海时代,其实当中有中航海时代、小航海时代作为连接,是一个“连续的系统”,我对这一点的印象非常深。

在这一领域,布罗代尔(Fernand Braudel,1902 ~1985)的地中海模式算是比较成熟的讨论,而且越来越多的学者想要应用在对“亚洲”的研究中,但是印度洋、太平洋的自然环境与之不同,陆上的权力分布、城市构成也存在分异,您觉得布罗代尔的模式究竟适不适合我们?当我们真正面对本土的时候应该注意什么?

李:布罗代尔的模式属于第二代“年鉴学派”的成果,并且呈现出这一学派最典型的形态,它形成了一套关于“长时段、中时段、短时段”的阐释模式,从漫长的“地理时间”(geographical time),到一个朝代或几个世纪的“社会时间”(social time),再到时时变化的“个人时间”(individual time)或事件⑦,这种区分历史的方式实际是把“从宏观到微观”都纳入到历史学的考量。在布罗代尔对于地中海的考察中,“长时段”作为一种地理时间是基本不变的,从古至今形成了一个结构,但局势、朝代、宗教等却是不断变化拉锯的,而像政变等更为具体的事件就像泡沫一样短暂,是在“短时段”内发生的。

后来的年鉴学派可能更多地关注“心态史”,把情感、观念、信仰等视作“长时段”,但从严格意义上说,我认为它们更接近布罗代尔的“中时段”。布罗代尔的地中海世界涉及环绕这片海域的三个大洲(图7):北非、西亚的黎凡特地区(叙利亚、黎巴嫩、约旦、以色列、巴勒斯坦)、南欧;这些地区在现实当中是一个整体,基督教世界、希腊化世界以及伊斯兰世界都在此展开了错综复杂的关系。

图7:地中海各海域、海峡与国家分布

后来的第三、第四代年鉴学派,无论致力于“计量史学”还是“心态史学”,都认为是在各自研究手段之下展开的“长时段”研究,但它们其实都放弃了布罗代尔意义上的“地理时间”这一维度。但是,当我们现在面对“亚洲与世界”等宏大问题的时候,这一维度其实是可以继续为我们借鉴的。西方当代史学中的一些理论似乎也继承了这一部分,比如“大历史”(Big History)——从星球、宇宙的历史,一直讲到地球、人的历史⑧。“大历史”已经接近了布罗代尔原来的构想,但它又“放大”了其中的维度。其地理时间拉长到了几十亿或者几千万年,以此讨论整个宇宙的诞生,从银河系到地球所在的太阳系;再到生命的出现、文明的诞生;直到今日和我们即将面对的未来。以色列历史学家、作家尤瓦尔·诺亚·赫拉利(Yuval Noah Harari)就借鉴了这种“大历史”的观念,他的简史三部曲分别写了《人类简史:从动物到上帝》(Sapiens:ABriefHistoryof Humankind)、《今日简史:人类命运大议题》(21Lessonsforthe21stCentury)、《未来简史:从智人到智神》(Homo Deus:ABriefHistoryofTomorrow),都是用一本书涵盖了长时段的内容,所以我认为它们又接续了这一层面,而且是非常值得借鉴的,对我也有很大启发。我所说的“图像的物性”其实也包含了“媒介的物性”,我们一般理解的“图像”包括二维的“图”和三维的“像”,前者多指出现在纸等媒介上的形象,后者则包括泥塑、木雕、青铜造像之类,但这些都离不开纸、绢、墨、铜、陶瓷等媒介,只是因为制作工艺、技术有所不同,才带给了我们多种多样的美感。

对于身边的事物,我们一般察觉不到其中的物理、化学层面,但其实它们与我们密切相关。以核武器、核战争所利用的“核反应”为例,它就来自于原子的裂变,而“核反应”其实是对宇宙大爆炸过程的一种还原。宇宙很可能起源于原子的放射性裂变,它导致宇宙不断膨胀,物质在引力的作用下,凝聚成了一个个星球,其中高密度的物质成为内核,外面层层包裹石头、水等物质,密度依次降低,所以星球就是这些物质的一种聚合,是宇宙诞生时一系列核裂变的结果。所以,今日我们眼中极具毁灭性的核武器,实际上内蕴着宇宙自身生成的力量,也是它的一个缩影。从这一角度来看,核爆炸也并非从未出现过的事物,只是人类用人工的方式复原了宇宙的内部原理。

许多事物都能如此看待,譬如金属的产生。金属是矿石在高温中融化、遇冷凝结而成,只要掌握了这一物理、化学过程,人们就能将其制造成不同的东西;金、银、铜、铁等都能够按照这一规律还原其诞生过程。而这些其实是与工艺制作和艺术史紧密相连的,而且往往是之前遭到忽视的一个维度。

陶瓷这种媒介同样如此。中国的硬质瓷器所经历的物理、化学过程实际上是对“火山爆发”的一种模仿和还原。火山爆发源自地幔中的滚烫岩浆冲破地壳,从岩层的裂隙中喷涌而出,之后便在陆地和水中蔓延,逐渐冷却;在这一过程中,因为喷发而碎成细小颗粒的火山灰会与其他物质发生化学反应,并且慢慢沉积下来,形成瓷石和瓷土的本体。流动的岩浆凝结之后变成了“火成岩”,瓷土和瓷石中的“火成岩”成分在高温的窑中遇火再次融化为类似岩浆的液体,并与胎体紧密地烧结在一起。故瓷器的生成过程,其实是以更纯粹的方式人工再现了这一火山爆发的过程。烧制瓷器的第一个条件,在于中国工匠当时找到了这种特殊的材料(瓷石和瓷土即高岭土);第二个条件,是中国工匠建成了足够高温的瓷窑,其烧窑温度要达到1100 度以上瓷石和瓷土才会完全瓷化。一旦两个条件全都具备,瓷石、瓷土、釉料和胎体就会产生一种新的物理、化学变化,烧结为一体,在某种程度上再次变成了岩石。这就是地球上物质物理、化学变化的原理,一旦人们掌握了它们,就能够生产出新的人工物质——瓷器。

这样的变化过程就是“长时段”的考量。而且这样来看,所有的艺术作品几乎都离不开这一维度;譬如青铜器、石质和木质的艺术品。大理石即是由方解石自然沉淀形成沉积岩,再在地壳的高温中经过变质作用而形成,期间经过了宇宙亿万年的地质演化;明式家具所用硬木的质地和纹理,无一不经过数百年原始森林的滋养和生长;今天我们开采的石油,其实是亿万年前古生物的沉积。一旦有了这样一种眼光,我们看待艺术史的时段就会大幅扩大,这是我对布罗代尔理论的一些新的延伸。但与此同时,这样的宏观史还需要和中观史、微观史结合起来;而且我认为艺术史是最好的结合手段,因为艺术史正像我过去所说的那样,是一个“有限的总体史”⑨。

所谓的“总体史”,是年鉴学派的说法,但我认为他们的史观太宏阔了。以布罗代尔为例,长时段、中时段、短时段的所有事情都要讨论,实际并不好处理,因为没有聚焦。它还涉及到“历史的主体”问题,即讨论的对象到底是什么?比如布罗代尔所著的《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》(La MéditerranéeetleMondeMéditerranéenà l'EpoquedePhilippeII,图8),菲利普二世时代大概指16 世纪后半期,对于我们来说,这一研究对象——菲利普二世时代的地中海世界、菲利普二世的宫廷及其政治生活等等——都已经逝去,所以把什么材料当作三个时段的对象而被“剪裁”进著作当中,完全成为了历史学家们的选择。它涉及到材料的合法性问题,毕竟不同的历史学家可能会有完全不同的选择。既然历史主体是历史作者选择剪裁的结果,那么它的客观性何在?

图8:费尔南·布罗代尔著,唐家龙等译,《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》,北京:商务印书馆,2017 年

可是我想要讨论的是“有限的总体史”,即有明确边界和实物对象的“总体史”。我的研究对象并不是我选择裁剪的结果,而是直接出现在我的眼前;比如土耳其伊斯坦布尔托普卡普王宫所藏的元青花,这些瓷器是元代生产的,它们的瓷石、瓷土或许来自远古的火山爆发,钴料可能来自西亚,工匠则是中国的。重要的是,这些东西现在就出现在你的眼前,因为无论涉及的是远古还是元代,是中国还是伊朗,是材料还是工艺,这些元素一直保留在当下的时间里,是看得见和摸得着的。因为存在着边界,所以我称之为“有限”;但它确实又是“总体”,因为正如前述,你可以就眼前的它追溯至远古、元朝的时代,追溯它材质的形成,烧制的成色,青花发色的优劣,纹饰的画法,工匠手艺的传承等等;可以追溯它的整个收藏史,了解它经过了哪位苏丹之手,苏丹又是从谁那里接受的礼物,瓷器怎么样被再次发现,如何引发了世界性的元青花热潮,后来怎么在中国带动元青花文物的寻找,不断发现新的窖藏,同时涌现出大量赝品,诞生了一件件“国宝帮”手里所谓的“国宝”;你还可以研究元明时期海上丝绸之路的贸易史,探讨贸易的主角如何从伊斯兰商人逐渐转移到欧洲人身上,以及这些青花瓷器如何在文艺复兴和启蒙运动时期掀起了“中国风”的狂热,如何改变了西方人的审美趣味等等。这些故事实际上都属于“有限的总体史”——虽然我处理的对象是有限的,但是讨论它的历史的时候却可以上天入地,致广大,尽精微。

这些就是我对于“有限的总体史”的理解。同时我也关注到,一些西方学者也会把布罗代尔的地中海模式套用到亚洲来,比如法国学者弗朗索瓦·吉普鲁(Francois Gipouloux) 曾写过《亚洲的地中海:13 ~21 世纪中国、日本、东南亚商埠与贸易圈》(TheAsian Mediterranean:portcitiesandtrading networksinChina,Japan,andSoutheast Asia,13th-21stcentury)一书,将“南海”与欧亚非的海上通道贯通起来,建构出一个亚洲的地中海世界⑩。这些讨论都是有益的,我也受其影响,而且这种套用的方式依然是有效的,正如某种图像形成的集体性传承。然而,若想要真正发挥布罗代尔模式的潜力,其实需要对布罗代尔的“长时段”(地理时间)有一个新的认识,而不是简单地套用。

就像我桌上放的这个地球仪,能够看到整个地球的地形分布。此前的法国学者就是将此处的“南海”视作亚洲的地中海:正如地中海连接起了欧亚非,南海也将印度洋、太平洋连接成了一个整体。在从前的“陆上丝绸之路”上,位于最西端的地中海就是借助小亚细亚连接起了阿拉伯半岛,通过黑海世界走上了草原之路,从而穿过沙漠和绿洲,沟通了东西;而南海作为“海上丝绸之路”(图9)的东端,同样带领人们进入印度洋,自此穿过阿拉伯海、红海和波斯湾,直抵地中海。进入地理大发现时代后,大西洋世界的远航者们更是绕过非洲最南端直接进入了印度洋,后在南海地区登陆,进入“亚洲的地中海”。

图9::海上丝绸之路与郑和航路沿线,出自Vadime Elisseeff,The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce,Berghahn Books,1998,p.300

但是,现在我觉得可以有一个新的模型,它更加宏阔,同时更加真实。这就是我最近一直在做的一个工作——关于青藏高原的“故事”。继南北极后,青藏高原被称作地球的“第三极”,平均海拔高达4000 多米,最高点是8848 米多的珠穆朗玛峰,所以从地形图上看,这里显然是最高寒的地带,那么它是怎么形成的呢?青藏高原其实很年轻,比其他大陆上的山川形成得还要晚;是原来的印度板块漂移过来,与亚欧板块发生了冲撞,从而插入到亚欧板块下方,导致了雅鲁藏布江大峡谷的形成,整个青藏高原也因之而隆升。在这一时期,同样因为板块运动隆起的还有欧洲的阿尔卑斯山,来自非洲板块和亚欧板块的挤压,是和青藏高原同时期发生的造山运动。这样的地壳运动产生了巨大的变化,不仅波及到整个藏南地区,还影响了中国的江南一带。放眼全球,位于北纬30度(图10)的有非洲的撒哈拉沙漠、阿拉伯半岛的内夫得沙漠、干旱的伊朗高原,然后向东进入到广袤的青藏高原。正是从这里开始,大陆景观发生了突变:高原以东全部成为绿洲,处在亚热带季风气候下;高原以南也满是绿意,是适宜水稻种植的地区,这些转变全都来自青藏高原的隆起⑪。

图10:欧亚大陆北纬30 度地形图

这是因为,高高隆起的群山促进了印度洋和太平洋“夏季季风”的产生。在烈日之下,拥有极高海拔的高原变得炙热,地面气压也随之降低,从而引来了印度洋和太平洋上的湿热气流,形成了西南季风和东南季风;迫于高原的阻隔,这些湿热气流在高山的一侧积聚,从而在每年最热的时候带来丰沛的降雨,改变了当地的气候,这些地方成为了文明的沃土,中华文明、印度文明等都与之相关。在冬季,青藏高原又成为了高寒地带,汇聚起一股股冷空气,我们东亚地区此时感受到的西北风、吹向印度洋一带的东北风都途经此地;冬季季风从高原吹向海洋,夏季季风则从海洋吹向高原,从而形成了两个季风季。但在漫长的地理时间中,这种地形导致的气候变化是因为“人”的参与才有了意义。

早期,人类的迁徙已经依靠了这样的地理环境和条件;进入文明时代后,人类借助一些人工手段发现了上述自然规律,将遥无边际的沙漠和茫茫无际的海洋变成了一条条重要通道。在海上,只要顺应1 月份和7 月份的季风(图11),就能克服远途航行的阻碍,但是一旦错过风季,就是半年到一年的等待,这就是古代各地商贸之间的自然节律,东南亚也因之得名“风下之地”。所以在这一时期,通过黑海、红海、波斯湾以及西端的地中海世界,欧、亚、非三大洲形成了一个古代交流网络。等到地理大发现,葡萄牙人绕过了非洲最南端,直接从大西洋进入到了印度洋,西班牙人也通过哥伦布发现了美洲,再通过墨西哥的阿卡普尔科(Acapulco)抵达菲律宾,使麦哲伦完成了环球航行,同时勾连出一个完整的地理大发现时代。人们的远航正是依靠了季风和洋流,才建构出一个全球的交通网络;但它并不是自然形成的,而是来自“人”对自然规律的认识和掌握。

图11:季风之下的16~17世纪海上航线,引自(法)吉普鲁著,龚华燕、龙雪飞译:《亚洲的地中海》,广州:新世纪出版社,2012 年,第111 页

在这一背景下,15 世纪迎来了东西交往的一个高潮;此后的诸时期也聚集了我们跨文化艺术史研究的热点。所以,长时段的历程需要“人”的参与,需要中时段和短时段的结合;人类的创造也需要长时段这一重要背景,并顺应各个时段的规律。所以现成模式的套用只是一个阶段,待我们真正了解了布罗代尔的模式的精髓,就会发现,在世界跨文化交往中,中国和亚洲所在之地其实占据着优势地位。有了这样一个视野,我们的艺术史研究就能做到布罗代尔一代的年鉴学派未竟之事,这就是我所说的“有限的总体史”。

刘:跨文化的交流的确需要“跨越山海”,有了这样一种视野,即使研究的是一个短时段的案例,依然能够让人感受到背后有一个长时段作为支撑。

李:是的。我主编的系列《跨文化美术史年鉴》(图12)也是来自这样的理念。我记得2022 年4 月在《年鉴》1、2、3 册出版时召开过一个跨学科座谈会,汇聚了历史学、考古学、艺术史、全球史的各界学者,包括青铜器、波斯、印度等领域的研究专家,会上北京大学的荣新江教授、陆扬教授多次提出:“年鉴”的概念是否引用自以布罗代尔为代表的“年鉴学派”?⑫其实,这个术语本身的含义,是指一个事业或者企业一年的成果总结,但我们的《年鉴》显然不是,因为它的内容是原创的。但“年鉴”的说法(Annals)确实是引自“年鉴学派” (les annales),只是我一直没有向大家道出其中的关键环节。

图12:《跨文化美术史年鉴》1 ~4 封面

这个环节就是:《年鉴》想要“重新激活”原来的年鉴学派,把长时段、中时段和短时段结合起来,实现“有限的总体史”的构想。其实许多想法都不是一开始就有的设计,而是逐渐形成的智力轨迹,因为思考与研究都围绕着这一问题。之前两位学者提出这一问题的时候,其实我也无法完全回答,可是今天我认为自己想明白了。我想要做的工作,就是通过“艺术史”这一可以具体而微的学科做一个较大的事业——总体史;但是“总体”不是“无边”,我的历史对象十分具体,可能本身跨越了长时段、中时段、短时段,但它有自己的边界,这个边界将其与其他作品区分开来;这就是我想要做的艺术史事业的方法论。

三、空间的“尺度”

刘:有了这样的一个背景之后,我们再回到这本书的内容里面。其实我们最常做的不是“十幅世界地图的跨文化旅行”这样大跨度的研究,而是像《达·芬奇、世界地图与中国》⑬一样,集中讨论一件或者几件作品。这个研究如您所说,从艺术史研究当中吸取了一些方法论的经验,但同时我也想了解一下内容的层面,比如达·芬奇在地图领域做出的一大革新,就是绘制出了从正上方俯视的地图,他的《伊莫拉地图》(Mapof Imola)很可能是第一幅“平面地图”,这是一种从侧视图发展而来、也更为抽象的“高级形态”,因而需要很强的“空间建构和转换能力”。一直以来,您都倡导年轻学者多去积累一手经验、获得真实的空间体验,也曾叙述过巴黎“空间的诗学”,从图形的视角分析过锡耶纳、博洛尼亚等地的城市形态,您认为当我们面对这种图形化的图像时,真实的空间体验是否能够有所助益?

李:这样的空间体验确实非常重要。正如我们刚刚所说的长时段、中时段和短时段,空间也可以从宏观、中观和微观三个尺度来看。如何区分呢?“中观”就是中间的一种尺度,是“人”的尺度,比如“丈夫”一词其实包含了古时候对于身高八尺的男性的称呼;再如意大利的测量单位“肘尺”(braccio),是以肘关节至中指尖的距离为单位的;还有法语中的pas 意为脚步,un pas 就是跨出一步的距离,也成为了法尺的依据。所以我们在用“人的尺度”丈量世界,否则世界是无法度量的,我们只能通过将有限的东西“倍数化”,描述更为宏观的事物,这就是“中观”尺度。

“微观”尺度比“中观”尺度更小,也就是比人小的东西,比如米上的微雕、鼻烟壶里的画作,甚至是随便拿到眼前仔细端详的一朵花、一只小虫,都属于“微观”尺度;即使借助望远镜和显微镜放大图像,也无法摆脱这一基本的度量单位。而你刚才讲到的“真实的空间体验”,实际就是以“人的尺度”去体验,它能把你带入一个“空间”当中。我曾在“文化遗产的诗学”课程当中探讨过空间、时间和尺度,也在每周的讨论课上读过《意大利湿壁画》(Italian Frescoes);我觉得这套书最好的地方,在于能将壁画所在空间完整地呈现出来,能够让人想象那些位于东墙、西墙上的图像,但这仍然是不够的。

我们一定要去现场。因为只有在那里,自己便成为了一种尺度。比如我在《可视的艺术史:从教堂到博物馆》第三编“历史与空间”当中,探讨了阿西西圣方济各教堂(图13)内的壁画图像与布局⑭,其中对“东墙图像的秘密”(图14)的解读就完全是一种空间体验,因为只有身临其境,才能感受到看画册时极易失去的视角——圣灵是如何穿越了层层“阻碍”(墙面框架、建筑部件)、下降到了下层圣方济各所在的空间。圣方济各主题上方的《圣灵降临》表现了“五旬节”聚集在一起的圣母和门徒;圣灵突然降临,门徒们虽然位于建筑之内,却依然“被圣灵充满”,因而开口说起别国话来,自此将福音向全世界传播。那么既然圣灵(鸽子)能够穿越上侧的阻隔,它有没有可能继续向下“降临”呢?

图13:阿西西圣方济各教堂上堂内景

在最下层的图像中,画家乔托描绘了正在跪地祈祷的圣方济各,期待着出现“泉水的奇迹”。虽然关于圣方济各的传说并没有圣灵降临的情节,但“圣灵”却是对前两个时代——《旧约》时代、《新约》时代——的某种接续,因为根据中世纪预言家约阿希姆(Joachim de Fiore,1135 ~1202)的学说,第三阶段属于圣灵。因此,东墙故事最吸引人的部分正是“第三时代”的降临,而在这个“圣灵时代”中,圣方济各将作为“另一个基督”降临人世。以此来看,东墙的“图像”虽未明说,但“空间布局”的设计却是相当明显的。

这些经验全部是从“现场”获得的,它能引发对于图像关系的联想。因为湿壁画的绘制存在整体设计,为了把控时间,绘制者会将工程所需的全部工作量平均到每一天,每天绘制那块区域便被称作“一日工作量”(giornata);所以同一时空的图像之间常常存在某种联系,让我们能够提出假说:画面中的圣灵是三个时代之间的连结,并且降临在了圣方济各身上。这一假说也能在下教堂的图像配置中得到印证。所以空间带来的真实感受,是可以与文献和其他图像配置互证的。当你在现场,以自己为尺度观察的时候,就会发现圣灵降临的对象除了圣方济各,还有进出教堂的每一个人,包括你自己。只是当时出入这里的方济各会的僧侣,隐含着一部分较为激进的“属灵派”(the Spirituals);“第三时代”的使命,也将降临在这些“选民”身上。

重要的是,作为今日的观众,我们依然能够亲历这一情境:正因为圣灵降临在自己身上,才得到了上述“灵感”,也因而从图像当中看到了长期未被道出的“秘密”。我觉得这就是空间的一种“代入感”,因为你所有的“尺度”也是当时图像设计者所有的“尺度”,也正是借助这种方式,古老的信息传递给了你。

刘:真实空间中的每一位观者,不仅能够拥有当时“目击者”的视角,更能够感受到图像“创作者”的视角。

李:是的,因为他们在同一个空间当中、拥有同样的尺度。当然我们需要研究的素质,知识的积累,直觉的敏锐等等,才可能在与别人相同的条件、环境下,把握住这种尺度的“应用”。

刘:这种真实的空间体验甚至可以举一反三。虽然您刚刚讲的是壁画图像,但这种对于秩序的感知还可以继续拓展:大教堂的“垂直空间”同样存在“天堂、大地、地下世界”的层次划分,让人在一个建筑当中感受到宇宙的秩序,这是大教堂的“宇宙形象”⑮;再放大到一个城市,罗马人把罗马视作宇宙的中心,按照宇宙的横轴和纵轴规划自己的城市,让人清楚地了解一座城市的“中心”、街道、街区;而这种“点、线、面”“中央和四方”的规律同样适用于“平面地图”的阅读,您对于《弗拉·毛罗地图》的分析就很能体现这一点,所以很多空间体验是互通的,变化的是我们观看的“尺度”。

李:对,这就是一个活态的研究方法。我总是在讲课或是讨论时跟大家分享一点:研究者如何进入到历史的现场?第一是要学会把握历史现场的尺度,寻找它的一套规则、解读它的一套符号。但最重要的是:研究者本身就是一种感官,会作为“一支笔”重新绘制这个图形,有了这样的一种准备,就可以用“人的尺度”丈量任何事物,因为它们都是人类文明的产物;也只有借助这种方式,我们才能够与过去“对话”。

尺度分为宏观、中观、微观,三者同时共存。因为人在做任何事情的时候,都会有一个时间观和空间观;宇宙是同时存在的,包括现在我们两个人坐在办公室里谈话,这个“此时此刻”就是我们所在世界的中心;从谈话的开始到终止,这个时间就结束了,因为它完全围绕我们的谈话展开。这也是为什么我在“文化遗产的诗学”系列课程中从“时间”和“空间”讲起,可能有人会觉得抽象,其实不然,我们都自带一个小世界,并且有自己的宇宙观。这个小世界跟古代文明建立一个国家的秩序一模一样;只是如果你成功了,就会变成一个大秩序;不然就还是个小秩序,但谁也取代不了你的秩序。

每个人都有自己的时间,你有自己的生日,成家后会有结婚纪念日,孩子也会有自己的生日,开始他/她的时间;国家有国家的时间,民族有民族的时间,文化有文化的时间,这些时间全都与你相关,是同一套东西;只不过一个大一个小,一个凡俗一个神圣,但是凡俗和神圣都是被塑造的,规律是完全一样的。所以“文化遗产的诗学”实际上也是我的基本方法。

四、艺术史的艺术

刘:如您所说,我们在分析一个事物的时候,会感觉它有自己的世界和中心,尤其是在做跨文化研究的时候,常常会发现东西方有两个中心,各自以自己为中心。在讨论图像的时候,我们怎么样利用两个主体间的这种差异?

李:我觉得不是只有两个中心,还有更多的中心。当一个工匠或者艺术家糅合了这两个东西,又会产生一个新的东西。比如小银匠在做他的银器的时候,自己就是一个中心;他所有的想法都要在这么一小件东西上敲敲打打实现出来,并从自己的素材库中选择一些东西来使用;他能否成功取决于自己能否创造出一个新的时间、空间;新的作品也带有自己的时间和空间,这样才会怡人性情,甚至吸引你、改变你。所以并不是只有一个西方中心、一个东方中心,当你在做这件事情的时候,就会创造出一个新的中心,这是一个永无止境的过程。

刘:如果两个中心在相互靠近,是不是也说明两个世界间的联系越来越紧密?

李:我的理解是:两个世界的靠近是通过第三者来实现的。我做一个什么样的东西,它们就会被怎么样重新组合;它们在我的中心里面被组合起来,我创造了它们的新的关系;所以我们每个人都是能够发挥作用的,包括我们的研究。当然这其中也涉及到“艺术史的艺术”问题,即艺术史是否只是像镜像那样完全反映艺术作品的事实?我并不这么认为,因为艺术史还反映出你的诉求、你作为艺术史研究者的创造,这样才足以成为“艺术史的艺术”。

刘:如果我们把这一点放到具体的历史语境,比如地理大发现时期,会发现在世界连为一体的过程中,来自西方的征服者们并不是在拓展旧的中心,而是发展出一个个新的中心。

李:所以才会有哥伦布的世界、麦哲伦的世界。但是这些人立志大展宏图时,宣称要把基督教和西班牙国王的领土扩展到全世界,当然自己也会在其中获得一席之地。比如哥伦布成为大西洋海军元帅、印度诸岛和陆地总督等,按照与西班牙国王签订的协议,他还能够获得新殖民地税收的10%。而且当哥伦布每一次展开冒险的时候,他都是中心,都在重构西方和东方世界;他带着基督教的理念和西班牙国王的使命,脑子里想的却是契丹、日本。作为一个征服者,他还能够命名新的大陆,在当地安插西班牙国王的旗帜;这些都是西班牙国王从未经历过的,因为他不在中心,是哥伦布在中心。虽然哥伦布只是发现了西印度群岛,但他却创造了一个加勒比海的世界;所以跨文化的事业和他的创造并不矛盾,正是他的创造让跨文化的事业形成了新的组合、新的境界。

刘:所以即便他们创造的是新西班牙、新阿姆斯特丹、新法兰西,也与此前不同,因为它们都已经成为新的中心。

李:当然,就像刚刚讲到的“将地中海世界搬到亚洲”,新约克(纽约)同样是对原有模式的一种套用;但这其实并不准确,因为这个城市不是一个“新约克”,而是外来者们建构的一个新世界;即使套用了原来的地名,也没有人会将两者相提并论——现在还会有多少人知道英国的“约克”?“新西班牙”也是一样,虽然能够看到西班牙的影子,实际却是一个新的世界。

刘:而且如果忽视新中心的力量,就难以看到“本土力量”在其中发挥的作用,您之前针对这一问题提出的“复制与改写”⑯非常准确,也十分直接,两者之间似乎有一种“霸权”和“抵抗”的张力。

李:因为“复制与改写”都是“主体”出于能动性的行为,即有一个新的中心存在,所以两者之间是一种动态关系;成功和失败是连带的、两面的。我觉得这才是我们研究的真正意义所在——重要的不是指出一方影响了另一方,而是两个元素结合成了一个新的事物。

刘:而且在呈现这种现象的过程中,故事的讲述方式也非常重要,就像您说的“故事总有两种讲法”,一个现象从不同的角度看,或许更加接近历史的真实。

李:虽然不能说我们能够把握历史的真实,但至少可以限制我们独断的视角、独断的中心。这也是关于“边缘和中心”的问题。比如工匠们在一本书籍边缘画图,他知道自己做的是个边缘工作,但当他全神贯注作画时,自己一定是一个中心;这种中心意识也一定会体现在工作当中,比如图像与文本产生互动、图像对于文本加以评议甚至调侃等等,创作者实际上已经传递出自己的主体意识。从书籍史角度看,文字是中心,图像是边缘;但对一位绘图的工匠来说,却是相反的;也许他知道自己处在边缘的地位,可他的意志、他的主动性却让他避免了这一点,并在图像当中留下痕迹。

以此来看,艺术史最后总会变成伦理学、社会学。因为它涉及不同阶级、身份、地位的人之间的相互关系,而且里面肯定会存在阶级意识、主体意识、价值观以及它们之间的博弈。这也是我所说的“有限的总体史”思路,你在里面做社会史、经济史等等都可以,但是都要通过“图像”的语言、符号来解答,而且不能仅仅把它当做一个工具,还要当成本体。

刘:是不是也是因为有了这样一种思路,您才能在一张朝鲜《天下图》(图15)当中看到了两个中心?⑰因为这种表现并不常见,早期西方的宗教地图会以耶路撒冷为中心,其他的重要城市(比如罗马)最多位于中轴线上,并不会抢夺中心的位置;中国曾有“天子守四夷”的观念,有时地理位置还要和星图对应,因而会有您说的“神圣天空下的矩形大地”,它也是有一个中心的。所以您对于两个中心的讨论,除了需要一种“整体观”,是否也是因为进入到了“创作者”的角度?

图15:《天下诸国图》,约 18 世纪下半叶,韩国首尔大学奎章阁韩国学研究院藏

李:除了这些,在内容层面当然也有一些客观依据。“两个中心”是我的形容,它应该是“双重五岳”,即“内五岳”和“外五岳”⑱,但地图的确直观地描绘了两个中心:一个叫做“中国”,另一个叫“天地心”。因为绘制者在唐代道士杜光庭“内外五岳”思想的影响下,描绘了双重套叠的“五岳”系统。而这套资源只要你仔细辨认,其实是不难看到的。从图形方面看,创作者也有很多有意思的表达,比如“中国”和“朝鲜”的国名有一圈瓣状花边,说明了两者之间类似于“中华”和“小中华”的特殊关系,即世界上两个最文明的地方。所以当这个世界之中又出现了一个“天地心”(昆仑)时,一定有它的道理;这也是我这一研究的动力所在,即创作者一定是有意为之。因为这套图是对一个真的存在着“五洲”的世界地图——利玛窦的《山海舆地全图》——另起炉灶的改造。

在整个东亚世界,利玛窦的这幅地图通过《三才图会》广泛传播,而当时的燕行使(朝鲜使臣)一年两次来京朝贡,也会一道收集情报、地图、书籍,同时结交文人、交换礼物等等。这种朝贡体制形成于明朝,李氏朝鲜作为一个藩属国,时常需要朝拜天子,因而来朝之路被称作“朝天路”。明清时期传教士带来的科技、天文地理和绘图知识,同样在朝鲜得到了传播。

在此前提之下,《天下图》的作者对图像进行了改写。改写涉及到我在文中谈及的方法论——图形作为知识:即图形的改造往往会依据某个现成的图形作为知识来源,但来源仅仅是作为一种素材,它在实际创作过程中往往会经历一番改头换面,但也总是会留下变化的蛛丝马迹。而我的工作就是把它还原出来。比如,尽管《天下图》与《山海舆地全图》看上去非常不同,但其实地图中的沙漠、水域以及大陆的形状,都能一一对应起来。指出这一点仅仅是第一步。我之所以要在文章的副标题加上“兼论古代地图研究的方法论问题”,就是因为在还原了这种改动之后感觉还不够,还想要继续讨论“为什么”要这么改。

第一是“设计者”层面。设计者为何要用古代的《山海经》、唐代杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》来解释它?要用它们来抵抗什么?他是不是还有其他资源,不然怎么会将原来支离破碎的素材整合成了一个有层次的图像?以及在这种设计中,昆仑代表了什么?为何要有第二个中心?

第二是“使用者”层面。人们是如何使用地图的?可能用它来做什么?这些讨论实际是从“形式”或“图像志”的研究,进入到了图像的“社会学”研究。

最后还有一个层面,我并没有在这个研究当中写出来,但刚刚已经与你谈到,即昆仑如何能与“青藏高原”对应起来。虽然这是我一直存在的想法,但在写作的时候却未能放入其中,因为文章的主体是古代的朝鲜。不过在2019 年的“明清中国与世界艺术”国际学术研讨会上,我早已提到这一点;我在会议上的演说是以毛泽东的《念奴娇·昆仑》作结的:

“而今我谓昆仑:不要这高,不要这多雪。

安得倚天抽宝剑,把汝裁为三截?

一截遗欧,一截赠美,一截还东国。

太平世界,环球同此凉热。”

诗中有一种平均主义的乌托邦观念:昆仑(代表喜马拉雅山)是世界上最高的一座山,积雪很厚,将其截为三截,分给欧洲、美洲、亚洲,这样全球便统一温度了。它相当于社会主义中国的观念,昆仑被理解为一个世界的共同事业,但因为缺少与之相关的地理、地质知识,我只能说这是一种观念和想象。但现在我们已经能够证明:昆仑其实是跨文化交流的一个地理依据。以此来看,《天下图》的绘制者似乎亦隐含着此意;因为在利玛窦的地图中,昆仑是不重要的。但我曾仔细观察过,昆仑在中国古代地图中却是众山之祖,雄踞于西北边缘,黄河、长江都从中流出,其重要地位依然是一种潜在的知识。但利玛窦的地图因为依据真实的地理知识,综合了多种中西方地图,所以展现出了欧亚大陆各种高原、戈壁、沙漠等;而在传统语境中备受重视的“昆仑”却发生了巨大的地位变化,被放到黄河和长江之间,较之于西侧的“大葱岭”,显然只是一座小山;只是因为它在《广舆图》等传统地图中的重要位置,还是被保留了下来。

真正有意义的是,《天下图》绘制者再度将昆仑“拯救”了出来。他一方面把它装配到了杜光庭的“外五岳”系统当中,另一方面则意图取代利玛窦的“五州”。《山海舆地全图》上明确标出,“五州”即“亚细亚”“欧罗巴”“利未亚”“南北亚墨利加”和“墨瓦腊尼加”五大洲。《天下图》的绘制者正是将《山海舆地全图》原有的这套知识作为“原型”进行了转化和改写,再拼嵌到一个理想的知识系统之中。所以我借助了贡布里希“先制作后匹配”的图式,用“先创造后指称”的方式进行了概括;但它却不属于所谓的“图式修正”,因为“修正”(correction)意味着较之原来更准确,但绘制者的实际做法却是一种理想化(idealization),即将不理想的东西变成心目中理想的东西。所以在《天下图》中,原来的“五州”变成了另一个“五岳”系统,昆仑也被置于中心的位置。绘制者只需要对地图进行一番改造,就能完成自身的理想,而昔日改造留下的痕迹,今日也成为明显的证据,让我们能够还原此前的工作。

刘:在这种“还原”过程当中,我们确实能够看到贡布里希图式理论的体现,您也建议年轻学者去关注他在《艺术与错觉》(ArtandIllusion)和《秩序感》(TheSenseofOrder)中的讨论,这样的图形分析是不是也影响了您所研究的一些图像问题?

李:从艺术史家的角度来看,我对贡布里希的态度、评价有一个转化的过程。国内的很多学者对其推崇备致,但因为我并不是从艺术史,而是从哲学或者文学进入学术的,所以并没有把他放在过高的位置。如果说他的思想受到了卡尔·波普尔(Karl Popper,1902 ~1994)的影响,那么从方法论的角度而言,波普尔肯定更加重要。但是在读科学哲学的过程中,我发现波普尔也只是“一家之言”,拉卡托斯(Imre Lakatos,1922 ~1974)、费耶阿本德(Paul Feyerabend,1924 ~1994)、托马斯·库恩(Thomas Samuel Kuhn,1922 ~1996)都与他的模式不同,而且更有解释力。如果有这样的一个知识背景,就不会一味崇尚贡布里希。我刚开始带研究生不久,就指导过一个学生研究贡布里希的遗著《原始性的偏爱》(ThePreference forthePrimitive),当时认为贡布里希更多地是一位“艺术理论家”,因为他的具体个案研究似乎并没有特别突出的成就。他不像潘诺夫斯基(Erwin Panovsky,1892 ~1968)那样,能让我们一下想到某些具体的个案,如早期文艺复兴时期的透视法、尼德兰画派、丢勒等等,他引人注目的反而是“艺术与错觉”“秩序感”“图像与眼睛”等等概念,这些听起来也像是艺术理论。于是我认为贡布里希只是一家之言,尽管在中国做美术史学史的学者眼中,他却被奉为最伟大的学者,所以我一开始是不以为然的。

但是后来,我对贡布里希的看法有了一些调整和改变,也建议学生去读《秩序感》等等。因为我认为贡布里希是一个很好的“交汇点”,它类似一个分岔路口,综合了各方知识。贡布里希最大的长处就是不极端;他渊博的知识导致他说话总有余地,因而会显得魅力不够;但他的那种平实、谨慎却能够让我们学到一些教训,看到事物的不同面相。所以我觉得贡布里希越来越重要,而且他包括达·芬奇在内的很多研究,现在都变成了常识。他不断提示我们:任何一个天衣无缝的解读,都可能在今天的学术研究中遭遇滑铁卢,因为总是还有其他的维度存在。所以贡布里希的“平实”有他的道理,虽然他缺少魅力,但过度的魅力也会走入歧途。而且他总是像一个“路口”,能够同时指出多条路径;这是贡布里希的一个贡献,让人相信永远存在其他可能。所以我们依然需要贡布里希。

刘:刚刚您提到很多艺术史家都曾在达·芬奇研究当中提出过颇具影响力的观点,但从现有的研究来看,少有学者能够在达·芬奇与“东方”之间建立起某种关联,您是如何借助一张地图将我们带入这一特殊语境的?将达·芬奇的地理研究与其他创作结合起来、形成完整的一条历史线索,是否也借鉴了艺术史在图像研究上的优势?

李:由西方学者主导的西方美术史肯定会有一些盲点,并且很难自觉地意识到,这就是跨文化研究的好处。我们可以以自己的“味觉”为例说明这一点:中餐是极其丰富的,足有八大菜系,任何一个小地方都有地方菜。但是到了国外,就会有不同的感觉。我早期在法国的时候,发现那里的超市、餐厅等都会弥漫着一股奶香味,给我留下了很深的印象。我住的地方在蓬皮杜中心后面,附近有一条温州街,开了好几家中国超市;当我进入中国超市之后,上面的印象便荡然无存,取而代之的是一种酱油味,甚至还有杀过鸡褪鸡毛的味道,和中国的菜市场毫无二致。但这些味道绝对不会出现在法国的市场或者超市里面,因为那里即使连卖鱼的地方都干干净净;卖家身穿白大褂,像在手术室里一样。我觉得这就是“跨文化”带来的一种感觉:如果不跨出一个文化,你就不会发现中餐也是有局限的,比如它很少用到奶和奶制品。

这些都让你突然意识到,中国是以稻作文明为主的,但不通过跨文化的途径是难以知道的。因为自身的文化当中缺少这样的维度,只会让人停留在“只有中餐好”的观念里,领略不到另一种文化的味道。反之亦然,西方学者先天也没有我们的维度。达·芬奇常被视作文艺复兴时期最具代表性的人物,他的《蒙娜丽莎》(MonaLisa),早已成为全世界最著名的画作,甚至超过了米开朗基罗在西斯廷礼拜堂中的创作,吸引全世界的人涌向卢浮宫。所以,达·芬奇的形象似乎先天就免除了和“东方”的关系。但正如我在文中梳理的,达·芬奇与哥伦布完全生活在同一个时代。据瓦萨里记载,达·芬奇曾为探险家阿美利哥·韦斯普奇(Amerigo Vespucci,1454 ~1512)⑲画过肖像;当达·芬奇在维奇奥宫绘制《安吉亚利之战》(The Battle of Anghiari)的时候,是韦斯普奇的堂兄弟、马基雅维利的秘书阿格斯蒂诺·韦斯普奇(Agostino Vespucci) 为其提供的历史材料,两人交往甚笃;一说达·芬奇还为其绘制过地图。

由此可见,这是一个围绕着达·芬奇的同时代朋友圈的关系网,并且正值地理大发现时期。凭借达·芬奇一生的际遇,美第奇家族的收藏,梵蒂冈、佛罗伦萨、米兰宫廷以及法国王室的收藏,他都有机会看到。他还给土耳其苏丹写过信,表示要为其建造一座大桥(图16),跨越博斯普鲁斯海峡(图17),沟通东西;还有一些对于云、龙之类的描绘,全部出自达·芬奇本人。所以达·芬奇与哥伦布、美第奇家族共享一个文化场。既然东方的事物会让后者产生兴趣,达·芬奇为什么不会呢?何况还有新近研究称其母亲是一位东方人。

图16:达·芬奇,一座横跨伊斯坦布尔金角湾的大桥设计图,《巴黎手稿》,(Paris MS L) fols.66r-65v,约1502 年

图17:伊斯坦布尔金角湾现状,上面的“加拉塔大桥”建于1994 年;https://goo.gl/maps/rEB19rP2e6SVk4778

刘:而且在这一研究中,能看出您是用“问题”把线索串联起来的,一步一步将我们的目光引入了东方。

李:而且我没有绝对的定论。现有的证据让我只能说到这个份上,但是达·芬奇和热切前往东方的哥伦布看到的是相同的事物,周围是相同的文化氛围;作为一个“全能的人”(uomo universal),达·芬奇不会不了解这些;他结识韦斯普奇家族,读过各种东方游记,画过投影图、区域图、世界地图;也只有在他的地图(图18)中,同时标注出了四个代表“中国”的地名,这些知识正好来自两个系统:一个是托勒密世界地图系统,另一个就是马可·波罗、曼德维尔的游记系统。这种做法足以展现达·芬奇对于东方的重视,更不用说他还像T-O 图⑳一样,将亚洲放在了高高在上的位置,因为中心的Cima 意为“上”。更重要的是,此前的西方研究者并没有按照正确的方向阅读地图,因而只看到了以地中海为中心的世界;但Cima 的标注其实是应该“正向”阅读的,即字母与观者平行。这种地图的观看方式和我之前对于斯福尔扎城堡木板厅壁画的研究结果不无二致㉑,后者也是要以正向观看中心的徽章,才能还原同时代的观看方式;它使得我在这幅地图的研究中得出了别人没有过的解释。

图18:达·芬奇及其门徒,《达·芬奇世界地图》,约1514 年,232b-233a,温莎堡皇家图书馆

刘:我觉得有一个很有意思的呼应:地图在塑造边界,但是跨文化在打破边界,进而反观“谁定义的边界”“谁定义的东方或西方”。而且它不但研究现象本身,还关注两种文化间的相互作用,关注相互作用的发生机制,所以我觉得它是一个可以不断前行的一个领域。

李:这也是艺术史研究能够带给地图研究的一部分贡献,但不是全部;所以我从来没有忽视地图史研究的成果,也从这些学者那里获益良多。之所以要提供一个“艺术史”的角度,是因为工匠本身就有“手艺人”的身份,可以不跟赞助人的意志、社会的需求直接匹配;所以我们今天一开始就讲到了“图像的物性”“图形作为知识”。如果没有艺术史的眼光的参与,地图研究其实是存在缺环的,我认为这就是艺术史可以给人文科学研究提供的一个契机。

刘:对,我们做这一类的研究时候,一定会去熟悉图像的研究史,但有时也会陷入到地图学、史地学的专业考据,或者迷失在庞大的历史文本当中。有时会发现文本似乎无法完全解释相关现象,后者更像是图像和图像之间的一种传递。您认为我们什么时候应该坚持文本,什么时候应该坚持图像?

李:这是个很好的问题,我最近也思考过。我认为当你能用文献解释的时候,尽可能地使用文献;只有到文献解释不了,或者当文图发生冲突的时候,我们再去寻求图像的解释。因为一个艺术家或者工匠的“私货”,其实是不愿意让赞助人或者消费者看到的,但是他却无法掩盖一切。所以但凡能用文献解释的部分,又是丝丝入扣的,就可以相信文献;但这肯定是不够的,否则所有后来的图像和最初参照的原型都应该一模一样;而那些不同之处,正是文献无法解释的部分,这时我们就要从“图像的自主性”“图像的物性”的角度说明问题。所以我认为,现在采取的这种方式并没有排他性,而是多了一个维度;正如上面所说的“跨文化”既能让你享受中餐,又能欣赏西餐,或许还有一些融合菜,而这才是我们真实的世界。

刘:谢谢李老师,作为访谈的尾声,想听您对其他关注这个领域的学者说说,您更期待什么样的图像“实验”?哪些路径您觉得有更加广阔的前景,值得我们去走?

李:就是我现在十分想尝试的“有限的总体史”。需要找到合适的案例把它做充分——从材质到造型,从自主性到集体性,从形式到社会,从生产到接受,从宏观到微观,使之真正成为“有限的总体史”。我认为自己之前的所有研究,还没有一个能够达到这样的程度;因而需要一次真正的实践,同时涉及材质、造型、工艺和传播这四个层面。而且“有限的总体史”更适合聚焦少量的作品,但只要做得充分,就会真正成为一种总体史。我们也因此重新激活了年鉴学派——跨文化美术史的年鉴学派。

注释:

① 《图形作为知识——跨文化的地图史》为李军主编、山东美术出版社推出的新书系《实验·艺术史丛书》的一种,即将于2023 年出版。

② 即“在最遥远的地方寻找故乡——13-16 世纪中国与意大利的跨文化交流”(湖南省博物馆,2018 年1 月27 日-4 月30 日)、“无问西东——从丝绸之路到文艺复兴”(中国国家博物馆,2018 年6 月9 日-8 月19 日)。

③ 关于展览的更多论述参见李军:《跨文化的艺术史:图像及其重影》,北京:北京大学出版社,2020 年,第491-492 页;刘爽:《“注视的”逻辑与“可视的”历史——记“在最遥远的地方寻找故乡:13 ~16 世纪中国与意大利的跨文化交流”展》,《美术观察》,2018年第4 期,第30-32 页。

④ 李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京:北京大学出版社,2016 年。

⑤ 沈从文:《关于西南漆器及其他:一章自传——一点幻想的发展》,《沈从文全集》第27 卷,太原:北岳文艺出版社,2009 年,第22-23 页。

⑥ “时代之眼”为英国艺术史家巴克桑达尔(Michael Baxandall,1933- 2008) 在1972 年的专著《十五世纪意大利的绘画与经验》(Painting and Experience in Fifteenth Century Italy)中提出的重要概念,指不以单一视角看待艺术作品,而是将其视作某种社会关系的积淀,这些制度和惯例也影响了时代绘画的总体形势。

⑦ 布罗代尔提出的“地理时间”“社会时间”和“个人时间”分别对应人与周围环境的关系史、社会史或集团史、个人史或事件史。参见(法)费尔南·布罗代尔著,唐家龙等译:《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》,北京:商务印书馆,2017 年,第8-9 页。

⑧ 参见(美)大卫·克里斯蒂安著,晏可佳、段炼、房芸芳、姚蓓琴译:《时间地图:大历史,130 亿年前至今》,北京:中信出版社,2017 年;(荷)弗雷德·斯皮尔著,孙岳译:《大历史与人类的未来》,北京:中信出版社,2019 年。

⑨ “总体史”(une histoire totalisante)说法借自法国艺术史家罗兰·雷希特(Roland Recht)。一件物质形态的艺术作品的生产、流通和传承必然涉及人类同时期物质生产和精神生产实践的全部领域,它必须也只能是这种“总体史”。然而,区别于年鉴学派那种“主体化”的“总体史”,艺术史既然围绕着实物展开,在根本上也要受到实物的限制,因而要仅仅满足于成为实物的注解——一部“有限的总体史”。更多论述参见李军:《跨文化的艺术史:图像及其重影》,北京:北京大学出版社,2020 年,第482-485 页。

⑩ 更多论述参见(法)吉普鲁著,龚华燕、龙雪飞译:《亚洲的地中海》,广州:新世纪出版社,2012 年,第1-2 页。

⑪ 参见星球研究所、中国青藏高原研究会编:《这里是中国》,北京:中信出版社,2019 年,第8 页;地球板块的划分和碰撞的原理,参见巫建华、郭国林、刘帅、张成勇编:《大地构造学基础与中国地质学概论》,北京:地质出版社,2013 年,第78-84 页。

⑫ 李军、李公明等:《“在最遥远的地方寻找故乡”——〈跨文化美术史年鉴〉新书发布会暨跨文化美术史方法论学者座谈会实录》,《美术大观》,2022 年第7 期,第18、21 页。

⑬ 完整论述参见李军:《达·芬奇、世界地图与中国》,《中国文艺评论》,2022 年第8 期,第47-65 页。

⑭ 李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京:北京大学出版社,2016 年,第249-280 页,“第十四章,原型:阿西西圣方济各教堂的图像与布局”。

⑮ 李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京:北京大学出版社,2016 年,第288-289 页,“第十五章 从约阿希姆到瓦萨里:空间的历史叙事”。

⑯ 关于“复制与改写”的地理图像案例,可参见刘爽:《“七丘之城”:从里斯本、果阿到澳门——跨文化视野下15-18 世纪罗马“圣城”景观在欧亚大陆的复制与改写》,《美术研究》,2022 年第3 期,第48-57 页。

⑰ 完整论述参见李军:《跨文化语境下朝鲜〈天下图〉之“真形” ——兼论古代地图研究的方法论问题》,《美术大观》,2020 年第12 期,第20-37 页。

⑱ “内五岳”即“泰山、嵩山、华山、恒山、衡山”,“外五岳”则包含“广野山、丽农山、广桑山、长离山、昆仑山”。

⑲ 意大利航海家、探险家,被视作“新大陆”的发现者,德国制图家马丁·瓦尔德泽穆勒(Martin Waldseemüller,1470-1520)曾在世界地图中以其名字命名了美洲大陆。

⑳ 关于“T-O 图”的更多论述,参见李军:《图形作为知识——十幅世界地图的跨文化旅行》(上),《美术研究》,2018 年第2 期,第74-76 页。

㉑ 参见李军:《双重在场:达·芬奇的绳结装饰与米兰斯福尔扎城堡木板厅壁画再研究》,《美术大观》,2022 年第9 期,第10-21 页。