《元世祖出猎图》服饰考

2023-07-11李莉莎

李莉莎

《元世祖出猎图》(图1)是取材于元代世祖皇帝忽必烈秋狝活动的全景宫廷绘画,署款“至元十七年二月御衣局使臣刘贯道恭画”,现藏于台北故宫博物院。

图1:《元世祖出猎图》,台北故宫博物院藏

图2-1:《出猎图》中的弓囊和箭筒

图2-2:元代蹙金绣卧鹿纹弓囊,中国民族博物馆藏,作者拍摄

图2-3:元代奔鹿纹银鎏金箍桦树皮箭筒,呼和浩特博物馆,作者拍摄

几十年来,学界一直保持着对《元世祖出猎图》(以下简称《出猎图》)的研究兴趣,有对其作者、流传过程的探讨,也有关于草原民族狩猎文化和蒙元时期社会生活、元代两都制的研究。其中,陈晓伟曾详细论述该画的流传过程,认为元代陈孚《明安驿道中》相关文字及明代初期钱宰的《题蕃王出猎图》、清代顾复的《元裕宗御容》和纳兰揆叙的《题元世祖岀猎图》所及均为该《出猎图》。①在众多研究成果中虽有关于服饰的讨论,但仍有一些服饰未被关注,更有重要结论似乎与画中事实并非一致。服饰是了解一个民族生活习俗、审美认知以及社会认同的重要途径,因此本文将从《出猎图》出发,结合史料对其中的服饰进行剖释,以明晰元代蒙古族服饰的结构特点及其在多元文化下的融合与创新。并重点从忽必烈所穿褡忽毛皮的厚度及毛纤维的形态出发进行材质分析,力求打破其与《元史·舆服志》中天子银鼠质孙之间的互证悖论,得到建立在画面基础事实上的结论。

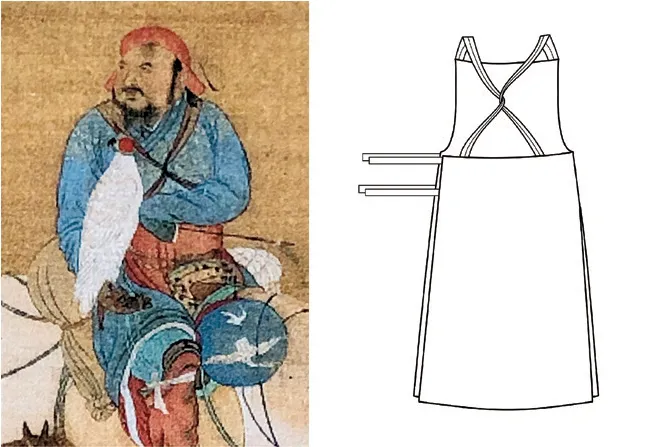

《出猎图》所绘均为元代蒙古族服装的典型样式,可以明确款式的服装有褡忽和辫线袍(忽必烈)、直身袍(前排左二、右二)、直身式海青衣(第二排除忽必烈外的四人)、比肩(前排左一)和比甲(前排右一、左二),通过对这些服装的分析可以较为完整地了解元代蒙古族服饰的主要特征。

一、褡忽

《出猎图》出自宫廷画家之手,其壮观画面的每一细节都刻画得严谨写实,尤其是元世祖所穿褡忽,其毛被浓密、厚重,弯曲的毛纤维十分清晰。古代绝大多数史料以及现代研究成果都认为这件褡忽的材质是银鼠皮,但这个论断并非来自对褡忽毛皮物理形态的界定,而是源自《元史·舆服志》中天子银鼠质孙的记述,与画作所表达的客观事实大相径庭。

明代初年钱宰最早提到此褡忽为银鼠裘,他在《题蕃王出猎图》中描绘了画中的情景:“燕山八月秋草黄,秋高马肥弓力强。蕃王朝辞诈马宴,羽猎不敢齐长杨。西风猎猎边城戍,小队旌旗打围去。英姿飒爽思奋扬,面如玉盘身倚树。金羇朱缨玉腕骝,紫貂兜鍪银鼠裘。燕姬如花向前骑,从官骑列春云浮。猛士先驱仗金钺,胡笳一声鼓齐咽。骢驹并载双歇骄,海青翻臂思超越。黄须健儿勇且骁,虎纹交韔悬在腰。翻身控弦乡若掣,一箭射落双飞雕。马上双雕驰献捷,凯歌向王王击节。金杯进酒饭黄羊,马潼淋漓手新捩。穹庐张天落日黄,醉拥婵娟马前歇。百年富贵空画图,桑田茫茫海水枯。画中豪杰八尺躯,昔何勇锐今何愚。悲风萧萧渺绝漠,漠南千里王庭无。”②钱宰(1314 ~1401)是至正二十二年(1362)举人,在元朝并未出仕,更无缘参与宫廷活动。明洪武六年(1373)钱宰被召进京(南京)为国子助教,十年(1377)授国子博士,告老致仕。洪武二十七年(1394)81 岁的钱宰再度被召进京考订《书传》。③钱宰的身份决定了他可能在入明后有机会观赏过《出猎图》,并将此画命名为《蕃王出猎图》。钱宰根据自己的理解描绘了画里画外的宏大场景,但诗毕竟是诗,并非完全复原画中景象,时间、地点、穿着等多为作者根据对元代宫廷活动的听闻、记载和对画面的感受与想象所作,难以精确。在此仅简单举几个例子加以说明。如画面所绘地点和场景并不一定是“燕山八月秋草黄”和“蕃王朝辞诈马宴”。《出猎图》中随从驮猎豹、架海青、纵细犬,还有大雁、天鹅、野鸭等丰硕的狩猎成果,不论是上都或大都的皇家猎场,理当是阴历九月至十月大型候鸟迁徙的深秋至初冬时节的秋猎捕禽。清初重臣纳兰揆叙(1674 ~1717)在《题元世祖岀猎图》中说:“至元天子英武姿,校猎每以秋冬期。”④作为草原民族的纳兰揆叙深知该画作所描绘的是猎取大型候鸟的秋猎活动,所以很准确地说出季节是“秋冬期”。实际上每年秋冬季节在上都或返回大都的途中以及在大都附近,宫廷都要进行多次猎兽或捕禽的秋狝,这些不一定是质孙宴(诈马宴)所属内容,因此以“天子质孙”中的服饰套用似乎并不一定合适。此外,在《出猎图》画面的十人(除远处牵驼人)中并无人穿“紫貂”、佩“兜鍪”。“银鼠裘”之说理当是钱宰根据元代《舆服制》关于天子质孙的记载而得出的结论,因此“紫貂兜鍪银鼠裘”应该只是作者的想象和推理。

清初顾复同样沿袭了忽必烈所穿褡忽是“银鼠裘”的说法。他在所撰《平生壮观》中介绍刘贯道时称此画为《元裕宗御容》,并非常明确地说:“帝披银鼠裘,满身黑鼠尾”⑤。元代陈孚(1240 ~1303)在《明安驿道中》写道:“貂鼠红袍金盘陀,仰天一箭双天鹅。雕弓放下笑归去,急鼓数声鸣骆驼。”⑥如果此诗描写的是《出猎图》的画面,⑦则将忽必烈所穿褡忽视为貂鼠裘。再者,钱宰的“虎纹交韔悬在腰”也许是为烘托画面的一种形容,与所绘画面出入颇大。画中只有射雁者和忽必烈身旁的白髯者腰间悬弓囊和箭筒,但其材料并非虎皮,也未在局部进行装饰,而其上是元代典型的奔鹿纹样。元代弓囊、箭筒的制作材料多为皮革、桦树皮或珍贵动物的毛皮(主要是虎皮和豹皮),虎豹凶猛、无畏,其毛皮纹理独特,是力量和地位的象征;受中原文化影响,也有少数弓囊用纺织材料制作。鹿在北方草原游牧民族的狩猎生活中扮演着重要角色,在蒙古族的传统生活中鹿是流传久远的神话图腾,并显示出明显的生态审美特色。在元代多种文化相互交融的背景下,鹿的形象除具有蒙古族典型的矫健风格外,还受到辽金“春水秋山”题材和中原鹿文化的影响,呈现出或奔跑于山林绿野、广阔草原的轻身矫健形象;或悠闲卧于青青草地,表达出中原吉祥文化系统视鹿为祥瑞与长寿的象征;或集多种文化于一身,具有强烈的时代特征(图2)。

前述各位众口一词地将《出猎图》中的褡忽认定为银鼠裘,这些文字均是在皇帝秋狝大背景下的文学发挥,并非完全反映画作的实际情况,所以才有诸多图文不一致的地方。从毛皮厚度和毛纤维的外观形态上看,《出猎图》中褡忽的材质并不符合银鼠皮的特点。银鼠是鼬科动物中最小的一种,体长仅15 ~20 厘米,广泛分布于北方草原,夏天背褐腹白,冬季则毛全白。银鼠皮是最薄的服用毛皮之一,皮张小、毛短而致密、皮板绵软,其绒毛和针毛直且顺滑。元代熊梦祥在《析津志》中写道:“和林朔北者为精,产山石罅中。初生赤毛青,经雪则白。愈经年深而雪者愈奇,辽东嵬骨多之。有野人于海上山薮中铺设以易中国之物,彼此俱不相见,此风俗也。此鼠大小长短不等,腹下微黄。贡赋者,以供御帏幄、帐幔、衣、被之。每岁程工于南城貂鼠局,诸鼠惟银鼠为上,尾后尖上黑。”⑧按照现代毛皮分类,银鼠皮属小毛细皮类,古人多将其毛朝里做成吊面皮袍或褂,马可波罗(Marco Polo,1254 ~1324)就看到蒙古族“衣金锦及丝绢,其里用貂鼠、银鼠、灰鼠狐之皮制之。”⑨当然也可将毛朝外制作褡忽,具有洁白如雪的色泽和轻便的衣着感,雍容而华贵。但银鼠极薄的毛被和皮板无法抵御北方草原冬季零下30 多度的严寒,在冬季绝大多数褡忽会使用保暖性能好的羊皮、狗皮、狼皮等粗毛皮或大毛细皮的狐皮、猞猁皮等制作,小毛细皮中的貂皮也是常使用的品种,这些毛皮毛大绒足,能保护人们平安度过寒冷的季节。按照故俗,不论是银鼠皮的吊面皮袍或银鼠褡忽一般只在晚春至初秋之间穿用,从北京故宫博物院保存的一件清康熙的石青缎银鼠皮行服褂可看出其轻薄、绵软的效果(图3)。阴历五至七月是上都一年中最温暖的季节,但“是时阊阖含薰风,上京六月如初冬。”⑩“上都五月雪飞花,顷刻银妆十万家。说与江南人不信,只穿皮袄不穿纱。”⑪虽然《舆服志》将天子的银鼠质孙归为冬季质孙类,但穿着季节并无严格限制。从所掌握的资料看,《舆服志》中关于质孙服的类型、面料、色彩等与实际情况皆存在一定的差异,有不少质孙服未列其中,如伯颜、阿术在至元十三年就曾获赐“青鼠、银鼠、黄鼬只孙衣”。⑫

图3:清康熙帝石青缎银鼠皮行服褂,北京故宫博物院藏

在元代制作褡忽的毛皮中除羊毛外几乎都是直毛且有针毛的品种,而羊羔和绵羊的毛纤维天然弯曲成股,柔软而富有弹性,毛长且浓密。细审《出猎图》中元世祖所穿褡忽的表面性状,其毛被厚重而丰满,弯曲的毛纤维清晰可见,外观属性与绵羊毛皮相同,而完全不同于直毛、轻薄的银鼠皮。至于褡忽上装饰的黑色裘毛,顾复说是“黑鼠尾”,而熊梦祥所说的“尾后尖上黑”是指比银鼠略大的白鼬(别名:扫雪),并非全白的银鼠。这两种纤直、短促的尾毛都是传统装饰材料,但与忽必烈所穿褡忽上毛股弯曲、整齐的黑色饰毛完全不同;从毛质上看,只有黑羊羔毛具有这样花案清晰、毛质柔软的外观属性(图4)。褡忽的领和袖口的黑色毛皮上层针毛明显,底绒丰厚、浓密,外观和色泽与紫貂极为相似。在元代,羊皮并非低档毛皮,在《舆服制》所列的天子质孙中就有三款羊皮制成的粉皮袍,而且自古天子祀天之大裘均使用黑羔皮,元代亦如此。《出猎图》中其他人的衣着较为单薄,似有不协调之处,但对忽必烈所穿褡忽毛皮品种的判断应建立在对画作本身的解读之上,在褡忽毛皮的物理形态明晰可辫的情况下,其他人的衣装状况以及季节、场景等与毛皮之间的关系不应是判断的基础条件。

图4:忽必烈所穿褡忽细部

自古褡忽就是北方游牧民族的重要衣着,虽然衣身有长有短,但款式区别并不大,多为对襟、无扣,腰系带,既保暖又方便生产、生活。元代的褡忽除常规款式外,意大利传教士加宾尼(John of Plano Carpini,1182 ~1252)在其《蒙古史》中还记录了一个很特别的样式。加宾尼1245 年出使蒙古地区,参加了贵由汗的即位仪式,在《蒙古史》中所记载的各类服饰应是亲眼所见,具有相当高的可信度。其中所述褡忽:“在背后并有一个垂尾,下垂至膝部。”⑬这件短款褡忽下垂至膝部的垂尾是一个特殊的结构,在已知元代实物及图像中均未见此设计,但蒙古国历史与考古研究所收藏的一件早期铁器时代的皮裘(图5)恰与加宾尼的描述相符。这件皮裘的垂尾衔接在后片衣身的下摆,曲线圆润,由此可以相信这种结构在元代存在的事实。游牧民族生活的北方草原气候寒冷,不论在室外或是毡包中,席地、盘腿是常规坐姿,身下的保暖、防潮十分重要,短款褡忽的垂尾便可以起到“坐垫”的作用。这种实用性极强且渊源颇古的结构设计,是游牧民族在长期生活实践中与自然和谐相处的结果。

图5:早期铁器时代有垂尾的皮裘及垂尾的作用(作者拍摄)

二、海青衣和比甲

以游牧为业的蒙古族对猎捕非常熟稔,年景不好或在青黄不接的季节会用猎兽捕禽来补充食物,获取贵重皮张也是狩猎目的之一;另外还可以利用猎捕来锤炼骑射和团队协作精神,树立胜利者的形象。元代宫廷的春蒐秋狝多是以猎兽捕禽为乐的大型活动,《出猎图》所绘便是典型的宫廷秋冬捕禽的场景。除比甲外,直身袍、断腰袍、海青衣、褡忽、比肩均是元代使用面最广的服装类型,并受到研究者的关注。笔者曾对元代断腰袍的款式、结构、面料等进行过细致的讨论,⑭赵丰教授很精细地绘制了《出猎图》中元世祖所穿红色缠龙辫线袍的款式图,⑮直身袍是元代的主要袍服类型,此处对这两类关注较多的袍服不作赘述。

在《出猎图》中最典型的应是四款袖根处设计了开口的袍服,其中张弓射雁人将左袖脱下耷在身后,露出红色内袍;另外三位虽然没有脱袖出臂,但从衣身与袖子之间的开口可清楚地看到里面的异色袍服,尤其是忽必烈皇后所穿的袍服也有如此开口,说明不论男装、女装都可有这样的设计。

蒙古草原夏秋季节的昼夜温差相当大,可谓“午溽曾持扇,朝寒却衣绵”⑯。牧民早出晚归,衣装既要保暖,又需在正午的阳光下调节体温,因此在袍服的衣、袖接缝前面设计了开口,冷时入袖、系扣保暖,热时可以由此出臂释温。将两袖用盘扣固定在身后则状如短袖袍,形成一衣两穿的结构,诠释了蒙古族在特定地域环境和生活状态下的智慧与认知。而在跃马飞驰时,悬垂的两袖状如展翅飞翔的海东青,因此这种有开口结构的袍服即为海青衣。元代郑思肖(1241 ~1318)曾描述:“衣以出袖海青衣为至礼。其衣于前臂肩间开缝,却于缝间出内两手衣裳袖,然后虚出海青两袖,反双悬纽背缝间,俨如四臂。”⑰射雁人将海青衣脱下的左袖耷在身后,俨如展翅的海东青,为画面增加了动感。从服装结构的角度讲,海青衣并非新的袍服款式,不论直身袍、断腰袍或男装、女装,只要袖子有开口即为海青衣。不少博物馆都收藏有海青衣的实物,可知这种结构的袍服使用范围之广。蒙古国都贵查海尔岩洞墓出土的海青衣在袖根处设计开口,并有可开合的盘扣;袍服后背有一纽扣,脱下的两袖可以在此固定,从袍服的复制品可以看出其穿着后的效果(图6)。这件海青衣与郑思肖所述文字和《出猎图》的描绘完全一致,用实例说明了袖子开口的重要作用。

图6:直身式海青衣,蒙古国都贵查海尔岩洞墓出土(作者拍摄)

图7-1:《出猎图》中的比甲款式1 及肩部的斜拉带

图7-2:《出猎图》中的比甲款式2

图7-3:佚名《射雁图》中的比甲,台北故宫博物院藏

比肩的形象可以在元代各种壁画、画作和实物中见到,是元代非常流行的一种长款交领半袖袍服,具有独特气质。虽史料未详述比肩与海青衣二者的关系,但从相同的结构属性可知,比肩很有可能即直身式海青衣去掉袖子所得。⑱

在一些研究成果中往往认为比甲是比肩的异名,实际二者是完全不同的两种衣装。细观《出猎图》右下角背向观者的随从,虽然只明晰了衣装后身的样貌,但仍可与察必皇后设计的比甲相对应:“前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰比甲,以便弓马,时皆倣之。”⑲由图文比对可知,《出猎图》中架海东青者在蓝袍外所着的红色衣装同样为比甲,由此可以看出“前有裳无衽”的明确样式。虽然文献记载明确可稽,而这种图、文之间的联系却一直为后人所忽视。《出猎图》中这两件比甲的肩襻均有特殊的设计点,红色比甲为保持肩上两襻不会滑落而在胸前将其相互缠绕;绿色比甲则为保证后片衣身平整、防止肩襻外的衣角下垂而遮挡华丽的刺绣装饰,在衣片转角处增加了斜拉细带,形成三角形牵引,充分考虑了款式的特殊结构。元代比甲形象并非只此两例,在其它一些画作中也可见其身影(图7)。

三、前圆后方帽

《出猎图》中除皇后的暖帽、射雁人所背具体款式未详的帽子(从所露出的一角看似为笠帽)和驮豹西洋人的尖顶帽外,其余均为前圆后方帽以及由此变化后的前圆后圆帽。乍看元世祖忽必烈所戴帽子似暖帽,但仔细观察、分析其画面视角所展示的结果和帽子的结构,红色并非是向上翻折的暖帽帽檐,而是以仰视角度所见的圆形帽檐的里子,从褡忽毛领上所露出的白色后檐的结构可知,此帽应为前圆后方帽(图8)。这顶帽子的白色后檐似用卷曲的羊羔毛做里,如同《析津志》中描述为保暖而设计的冬季罟罟冠的抹额“速霞真”,即以银鼠为里、纳失失做面。⑳

图8:《出猎图》中忽必烈佩戴的前圆后方帽

帽子是北方游牧民族必不可少的服饰,草原随时可能“卷地朔风沙似雪”㉑,不论冬夏,蒙古族的帽子上多数都有披幅或后檐以保暖和遮挡风沙(图9)。多桑(C.d'Ohsson,1780 ~1855)在其《蒙古史》中就形容过似棕榈叶的披幅:“头戴各色扁帽,帽缘稍鼓起,惟帽后垂缘宽长若棕榈叶,用两带结系于颐下,带下复有带,任风飘动。”㉒

图9-1:笠帽的披幅,元成宗像,台北故宫博物院藏

图9-2:罟罟冠的披幅,《史集》插图,法国国家图书馆藏

图9-3:后檐帽,宝宁寺水陆画,山西博物院藏

北方草原虽然平均气温很低,但多数日子却是晴空万里,强烈的阳光会影响视线,察必皇后根据忽必烈的提议为后檐帽增加了前檐:“胡帽旧无前檐,帝因射日色炫目,以语后,后即益前檐。帝大喜,遂命为式,”㉓便形成了元代特有的前圆后方帽,此后这种帽式便迅速流行,叶子奇(约1327 ~1390 前后在世)就说元代“官民皆带帽,其檐或圆,或前圆后方。”㉔前圆后方帽的图像和实物并不鲜见,蒙古国南戈壁省查干哈楠岩洞墓㉕和汪世显家族墓㉖都出土过这种形制的帽子(图10),相隔几千里的两地出土的帽子款式、结构、装饰惊人地相似,可见当年此帽的使用和流行范围之广。从结构角度讲,查干哈楠岩洞墓和汪世显家族墓出土的这两顶帽子的前檐均叠压在后檐之上,结合图像资料可知,这应是元代前圆后方帽的标准款式。《出猎图》中除忽必烈外还有红衣、蓝衣、灰衣三位随从佩戴标准结构的此帽。画中众人均仰视观射雁,作者采用同样的仰视视角绘制,所以露出帽檐的红色里子,可以推测,帽檐的正面应与帽顶、后檐为同样的面料和色彩。画中穿比甲者背向观者,所戴蓝色的前圆后方帽非常醒目,但其前、后帽檐并无叠压关系,应是此帽的另一种结构形式。随着生活环境的改变,帽子的款式也会逐步变化,对于生活在内地和草原城市的蒙古族来说,保暖、挡风的方形后檐的实用性逐步降低,遂发展出符合元代审美的圆形后檐,前后帽檐结合后的外观与笠帽相似,可使这种户外佩戴的帽子进入室内,开拓了使用空间与场合。此后,方形后檐与圆形后檐的两种帽式共同发展,并赢得了更多人的喜爱。与前圆后方帽一样,前圆后圆帽的前后帽檐也有叠压和分离两种形式,《出猎图》中穿比肩者所戴的就是前后帽檐分开的帽型(表1)。不论前圆后方帽还是前后均为圆檐的帽子,其独特的造型体现了特定地域和新的社会需求以及游牧民族的审美意识。

表1:前圆后方帽和前圆后圆帽的结构类型(佩戴帽檐重叠式前圆后圆帽的元代陶俑出土于刘元振夫妇合葬墓,图片出处:陕西省考古研究院:《蒙元世相》,北京:人民美术出版社,2018 年,第139 页。)

图10:蒙古国查干哈楠岩洞墓出土的前圆后方帽

在《出猎图》中,外观最为特别的帽子应属忽必烈旁白髯者所戴的双角帽(图11)。此帽的圆帽顶和红缨与其他帽无异,但帽檐分作前后两部分,并在两侧形成尖角,其状颇怪异。在拉施特(Rashid-Din Hamadani,1247 ~1318)的《史集》插图中也有不少此类帽型,其款式属性应结合绘画视角和表现技法综合判定。波斯细密画与中国传统绘画同属东方绘画体系,这个时期的绘画风格并不追求三维空间的立体效果;在特殊视角下,对物体的表现便形成奇特的视错效果。当普通笠帽的帽檐与观者的视线恰在一条水平线时,就无法表现其宽度,帽檐便成为一条线。在此技法下,为表现前圆后圆帽前后分开的帽檐,避免前檐的遮挡而将后檐画得长而突出,便形成前后两个夸张、突出的尖角。因此,白髯者所戴的双角帽和《史集》插图中的此类帽子应是在特殊视角下的前圆后圆帽(图12)。

图11:《出猎图》中白髯者的帽子

图12-1:《清明上河图》中的笠帽,北京故宫博物院藏

图12-2:《史集》中特殊视角下的笠帽和前圆后圆帽,法国国家图书馆藏

结语

《出猎图》虽然所绘人物不多,却包含了元代蒙古族的主要服饰类型。通过元世祖所穿饰黑羔毛的白绵羊皮褡忽以及《元史·舆服志》中的天子粉皮质孙服说明,在元代羊皮并不是低档的服饰材料,在游牧民族生活中获取容易、保暖效果好的羊皮具有不可替代的地位。在众多研究成果中,比甲是最易被忽视的服装,但当图像与文字互证后,即解决了元代蒙古族服饰中一直模糊的“比甲”款式结构问题。以往人们对《出猎图》中帽子类型的探讨非常有限,希望通过本文的分析,对此拥有一个更加清晰的认识。总之,通过对《出猎图》中服饰的研究,不仅可以明确和丰富对元代蒙古族服饰的认知,也为对该画作的研究提供了一个新的视角。(图片来源:本文线描图均由内蒙古师范大学贾晓磊绘制。)

注释:

① 陈晓伟:《〈元世祖出猎图〉流传考略》,《中国国家博物馆馆刊》,2016 年第6 期,第117-125 页。

② [明]钱宰:《临安集》,《景印文渊阁四库全书(第1229 册)》,台北:台湾商务印书馆,1986 年,第523-524 页。

③ 钱汝平:《明初著名诗人钱宰生平事迹新考——新见〈大明国子博士钱公圹志〉疏证》,《浙江海洋大学学报(人文科学版)》,2018 年第5 期,第46-51 页。

④ [清]纳兰揆叙 :《益戒堂诗后集》,《四库未收书辑刊(第8 辑第20 册)》,北京:北京出版社,1997 年,第698 页。

⑤ [清]顾复:《平生壮观·刘贯道》,上海:上海古籍出版社,2011 年,第322 页。

⑥ [元]陈孚:《刚中玉堂稿》,《元诗选二集·上》,北京:中华书局,1987 年,第259 页。

⑦ 李治安:《元朝诸帝“放飞”围猎与昔宝赤、贵赤新论》,《历史研究》,2018 年第6 期,第21-39 页。

⑧ [元]熊梦祥,北京图书馆善本组辑:《析津志辑佚》,北京:北京古籍出版社,1983 年,第233 页。

⑨ (意)马可波罗著,冯承钧译:《马可波罗行记》,上海:上海书店出版社,2001 年,第153 页。

⑩ [元]周伯琦:《近光集》,《元诗选初集·下》,北京:中华书局,1987 年,第1859 页。

⑪ [元]杨瑀:《山居新话》,《景印文渊阁四库全书(第1040 册)》,台北:台湾商务印书馆,1986 年,第367 页。

⑫ [明]宋濂:《元史·世祖六》,北京:中华书局,1976 年,第187 页。

⑬ (意)约翰·普兰诺·加宾尼著,吕浦译:《蒙古史》,《出使蒙古记》,北京:中国社会科学出版社,1983 年,第8 页。

⑭ 李莉莎:《蒙古族古代断腰袍及其变迁》,《内蒙古社会科学(汉文版)》,2011 年第5 期,第71-74 页。李莉莎:《蒙元时期蒙古族断腰袍的类型结构》,《内蒙古社会科学(汉文版)》,2015 年第2 期,第172-175 页。

⑮ 赵丰:《蒙元龙袍的类型及地位》,《文物》,2006 年第8 期,第85-96 页。

⑯ [元]袁桷:《清容居士集》,《元诗选初集·上》,北京:中华书局,1987 年,第650 页。

⑰ [元]郑思肖:《郑思肖集·心史》,上海:上海古籍出版社,1991 年,第181 页。

⑱ 李莉莎:《蒙古族服饰文化史考》,北京:中国纺织出版物,2022 年,第152 页。

⑲ [明]宋濂:《元史·后妃一》,北京:中华书局,1976 年,第2872 页。

⑳ 李莉莎:《罟罟之装饰:文字、图像与实物的互训》,《艺术设计研究》,2022 年第1 期,第17-23 页。

㉑ [元]萨都剌:《雁门集》,《元诗选初集·中》,北京:中华书局,1987 年,第1252 页。

㉒ (瑞典)多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》,北京:中华书局,1962 年,第30 页。

㉓ [明]宋濂:《元史·后妃一》,北京:中华书局,1976 年,第2872 页。

㉔ [明]叶子奇:《草木子》,北京:中华书局,1959 年,第61 页。

㉕ (蒙)Б.СУВД У.ЭРДЭНЭБАТ А.САРУУЛ.МОНГОЛХУВЦАСНЫНУУЦТОВЧООⅡ.УндэстнийХувцасСудлалынАкадемиУлаанбаа тархот,Моноголулс,2015,P.23.

㉖ 甘肃省博物馆、彰显文化馆:《甘肃漳县元代汪世显家族墓葬 简报之一》,《文物》,1982年第2 期,第1-12 页。