从“乡村美化”到“和美乡村”

——新时代“美丽乡村”的内涵变化、建设路径及价值探析

2023-07-11杨冬江

张 熙 杨冬江

美丽乡村建设是我国推进城乡一体化发展的重要任务。近二十年来在一系列政策的推动下,乡村地区逐步实现从“摆脱脏乱差”到“追求乡村美”的跃升,国家对“乡村美”的擘画也根据不同时期的社会需求呈现出阶段性特点:第一阶段是十六届五中全会提出建设社会主义新农村目标前后,这一时期的乡村美主要聚焦于村容村貌整洁和基础设施完善,是对农村基本生活条件的改善。第二阶段是十八大提出生态文明建设的总要求之后,2013 年中央一号文件首次明确提出“美丽乡村”建设目标,作为推进生态文明建设的重要内容,这一时期的乡村美以生态环境保护与修复、促进人与自然的和谐共生为重点。第三阶段是十九大提出乡村振兴重大战略部署之后,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,“美丽乡村”的内涵进一步拓展。这一时期乡村美作为吸引资金、技术、人才流入农业农村,加快推进城乡融合发展的重要因素受到社会各界的广泛关注。从上述发展过程可以看出,“美丽乡村”建设是社会主义新农村建设的升级阶段,回应了乡村居民对美好生活的更高期待,也呈现出从人居环境到自然生态、乡村产业、乡土文化等要素协同发展的丰富内涵。

在基层落实过程中,美丽乡村建设的阶段性和系统性常被忽视,由此出现了两类常见问题:一是将美丽乡村建设片面地理解为环境治理和乡村美化,从“美”的角度统筹乡村经济文化发展的实践案例较少,造成乡村建设的内生动力不足;二是对“乡村美”的本质理解不深,出现了破坏乡村传统风貌、盲目城市化、千村一面等现象。此外,2023 年中央一号文件关于“美丽乡村”又增添了“和美”的新表述。从“美丽乡村”到“和美乡村”,乡村之“美”的内涵发生了哪些变化?如何以“美”为动力统筹推进乡村生产、生活、生态可持续发展?当代乡村美学该如何建构,有怎样的时代价值?在全面推进乡村振兴的关键阶段,对这些问题的讨论亟待深化。

一、物·人·关系:“美丽乡村”相关概念辨析

政策演变中的一字之差往往蕴含着理念上的深刻变化。伴随乡村发展出现的“乡村美化”“美丽乡村”“和美乡村”等概念都以“乡村美”为目标,但在内涵上却有着重要区别。如果不抓住概念中的关键要素,就会造成好政策无法落地落实的问题。本研究认为,对上述概念的辨析需从美学领域主客体关系的讨论出发:“乡村美化”是对客体的强调;“美丽乡村”是对主体性的寻回;“和美乡村”是对主体间性的发现。三个概念的演进说明,“乡村美”的本质不仅是创造一套悦目的视觉语言,更是构建一种美好的社会关系。

乡村美化是针对乡村建筑环境和景观风貌的设计优化。在新农村建设、小康示范村建设、美丽乡村建设等不同阶段的助推下,呈现出范围广、投入多、影响大的特点,因而一些学者称之为“乡村美化运动”。乡村美化在一定程度上改善了乡村人居环境,促成了一批“干净整洁秩序”村庄的出现,但在实践中也存在一些问题,比如将乡村美化简单地理解为打扫卫生、做好清洁,或通过刷白、墙绘等方法装饰建筑立面,或直接将城市景观套用于乡村环境等。究其原因:首先,在乡村审美活动的主体(观赏者)和客体(审美对象)中,“美化”更强调客体的改变,更侧重结果导向,与之相匹配的是“必须做出点什么”的思维惯性,如果缺乏长远系统的规划,很容易滋生面子工程、政绩工程,导致乡村建设走向涂脂抹粉、大拆大建的极端。其次,由于“美化”强调“可见的”改变,因此工作重心一般集中在对客观事物外在形式的优化上,而容易忽视乡村中的各项非物质要素,比如生活习惯、节庆时令等传统民俗,长幼有序、守望相助、邻里和睦等乡风文明,而这些是农村群众获得幸福感的重要因素,也是乡村特色的重要组成部分。其三,“美化”容易被狭义地理解为“艺术化”,在近年来如火如荼的艺术乡建的影响下,“悬浮”于村民日常生产生活之外的纯艺术、精英艺术被大量挪移到乡村场域,而村民的参与热情和参与程度并不高。上述原因导致不同名目的乡村美化运动虽然能够在短期内快速改变乡村面貌,但并不能解决乡村长远发展的本质问题。

相对于“乡村美化”,“美丽乡村”是个系统性概念。美丽乡村建设是党的十八大推进生态文明建设发展战略的一部分,这一表述于2013 年首次出现在政策文件中,当时着重强调对农业生态环境和农村人居环境的保护。但“美丽乡村”并不等同于“乡村环保”,这一概念继承了生态文明思想的系统观,拥有更为深刻的内涵。所谓系统观是“通过系统的观点来认识世界,从而揭示事物的整体性、关联性、动态性、层次性、开放性”。①在生态文明建设思想中,山水林田湖草是生命共同体,生态与经济、政治、社会、文化构成“五位一体”的总布局,这些观点都是系统论的具体体现。同样,“美丽乡村”相较于“乡村美化”的进步之处也在于由碎片思维走向系统思维。美丽乡村建设强调生产、生活、生态的协调发展,要求基于自然、乡村和人之间的关系统筹考虑“有为”与“无为”,乡村的美学价值得到更全面的挖掘。此外,美丽乡村建设的主体性也更为明确,强调“完善农民参与乡村建设机制”“激发农民主动参与意愿”,党建引领、村民自治、多方参与的总体格局逐渐形成。值得注意的细节是,与美丽乡村建设相关的政策文件中“乡村治理”的表述逐渐增多,取代了传统“乡村管理”的概念。二者的区别在于,“管理”的主体是一元化、垂直化、单项度的,而“治理”的主体是多元化、扁平化、体系化的,从这一侧面也可以看出美丽乡村建设对多元合作的统筹考虑。总之,对“美丽乡村”的理解不应局限于生态环境和乡村景观,而应以“美”为中心,系统地考虑乡村发展的各项要素。

2023 年中央一号文件提出的“和美乡村”概念是对乡村中各主体间良性互动关系的进一步强调。随着近年来大量社会资源的涌入,乡村不再仅仅属于农民,而是融合村民、政府、学者、企业、媒体、创业者、新乡贤、志愿者、社会组织等多种主体的空间。在各主体的互动、博弈、掣肘、磨合之中,复杂的关系网络逐渐形成。“主体间性”是指“两个或两个以上主体的关系,它超出了主体与客体的关系模式,进入主体与主体的关系模式”②,这一概念主张“去中心化”,强调各主体平等对话、和谐共生的动态关系。“和美乡村”的“和”正是中国传统文化对“主体间性”的智慧处理,儒家主张“君子和而不同”是指人在保持自身独立性的同时与他人和谐共处,“以和为美”即以丰富、多样、包容为美,“和”是主体间关系的理想状态。因此,在持续推进乡村硬件建设的基础上,“和美乡村”强调乡村社会中各类关系的和谐稳定,是对基层治理能力和精神文明建设的更高要求。

“乡村美化”“美丽乡村”“和美乡村”是不同阶段对“乡村美”的不同理解,概念的演进来自社会对早期乡村建设中主客分离、重物轻人现象的反思,来自主体意识和系统思维在乡村行动体系中的贯彻,来自“一元管理”到“多元治理”的行政理念的发展。

二、关系织补:基于“场域理论”的乡村美学建设路径

“和美乡村”为乡村建设提出了一个重要命题:如何将“美”编织到乡村社会现有的关系网络中,从而使其达到“和”的目标?在以往的乡村建设实践中,来自外部的实践主体与乡土社会本身的结构关系脱节而造成的矛盾并不少见。早在上世纪30 年代,我国乡村建设先驱梁漱溟怀抱“乡村自治”理想投身乡村建设时就发现,“我们自以为我们的工作对乡村有好处,然而乡村并不欢迎……乡村运动而乡村不动”③。近十年,围绕“碧山计划”的争论再次将类似问题拉入公众视野,“村民想要路灯,而艺术家想要星星”,如果不将“美”嵌入到村民的日常生活网络中,“美丽乡村”终究是都市人自己构建的“乌托邦”,是悬浮于村庄之外的没有生命力的空中楼阁。

当谈及社会关系时,社会学家布迪厄提出的“场域理论”是公认比较有效的分析工具。场域是“各种位置之间存在的客观关系的网络”,“根据场域概念进行思考就是从关系的角度进行思考”④,场域理论与社会关系处于变革重塑中的乡村社会十分契合。布迪厄围绕该理论提出三个核心概念:“场域”“资本”“惯习”。“场域”是指在各种位置之间存在的客观关系所构成的网络,每个场域都有自己的一套“实践逻辑”或称为“游戏规则”。“资本”是指场域中各行动者所拥有的社会能力,布迪厄将其进一步划分为经济资本、文化资本和社会资本,行动者所累积的资本是他们用以博弈的筹码,“资本”的总量构成了其在场域中特定的社会“位置”,进而也规定了场域中各主体特定的思考和行为方式,即所谓“惯习”。在上述概念的基础上,布迪厄提出这样一种假设:实践,是由个人的惯习以及个人在场域中的位置(拥有的资本),于一个社会场所(场域)当下的游戏规则所导致的。

用该思路解释一些乡村美化案例中村民参与动力不足、项目不可持续的问题就十分清晰了:在乡村美化场域中,各类主体凭借自己拥有的“资本”而处于不同位置,地方政府因拥有财政或行政权力而获得经济或社会资本;学者、艺术家、设计师作为学术权威,因拥有对“美”的定义权和解释权而拥有文化资本;在一些开发商介入的乡村建设项目中,企业拥有经济资本。相比之下,村民在经济、文化、社会资本方面均处于弱势,以往的生活经验也并未使他们获得学术权威所定义的“美”的惯习,这就造成乡村对美的追求是“为了特定的社会利益而从外部强加在个人身上的虚假的需要”⑤,由此也就导致“乡村运动而乡村不动”的行为结果。

同理,要改变村民的“惯习”,让他们主动投身到美丽乡村的建设中,就需要让他们在“美丽乡村”的场域中拥有更多可以博弈的“资本”,获取更为主动的“位置”。实现这一目标可以从“关系织补”的思路着手:在当前乡村社会的各类关系中,以市场逻辑为核心的经济网络和以基层组织为核心的社会网络是形塑村民惯习的两个主要场域。将“审美”要素织补进这两个原有的关系网络中,就能形成新的“惯习”。这一假设可推演出两条具体策略:第一,利用“美学经济”将乡村审美资源转化为审美资本;第二,将审美作为当前乡村“文化治理”的路径之一,塑造乡土社会的审美认同。

1、将“审美资源”变为“审美资本”

产业兴旺是乡村振兴的基础,是解决农村一切问题的前提。乡村美学场域建构必须嵌入村庄产业链条才能获得长远的、可持续的发展,而“嵌入”方式就是借由“美学经济”的基本原理将乡村“审美资源”转化为“审美资本”,最终实现价值的创造和增值,激励村民欣赏和建构乡村中的景观之美、生态之美、生活之美、文化之美。

“美学经济是将审美要素融入到商品当中,以提高商品文化附加值或者通过向消费者提供审美服务,使消费者收获审美愉悦,从而获得利润的经济形态。”⑥伴随着新时代的消费升级,美学价值在产品设计生产、企业品牌塑造、产业链拓展延伸中发挥着越来越重要的作用。从需求端来看,审美消费是“审美主义”和“消费主义”的合流,这就意味着“消费活动的审美化和审美活动的消费化是紧密联系在一起的。”将之对应到乡村供给端就可以获得“传统产业审美化,审美资源产业化”的具体发展路径。

农业是乡村产业的主体,传统产业的审美化就是农业的审美化。目前的农产品消费不再仅仅以获得生活需要的基本物质资料为目标,还以凸显个人品味和偏好,满足审美需求为目的,通过塑造农副产品品牌形象能够有效满足消费者的精神需求。此外,提供“审美体验”服务也是农业创新发展的有效路径,通过体验农业、创意农场等形式推动“农业+”,形成主导产业带动关联产业的辐射式产业体系,既能提升农业产业链整体效益,也是美学经济视域下传统农业的发展机会。

审美资源指所有能激发人审美感受的事物,是美学价值的载体。乡村中蕴含着丰富的审美资源,比如自然生态、建筑聚落、风土人情、手工技艺等各项物质或非物质要素,均可作为乡村中审美活动的对象(图1、图2)。通过发展文化创意、文化旅游等新兴产业推动乡村“美学资源”向价值化、产业化方向发展,将成为乡村经济新的增长点。

图1:乡村丰富的自然景观资源(图片为笔者在无锡乡建期间拍摄)

图2:乡村丰富的自然景观资源(图片为笔者在无锡乡建期间拍摄)

将“审美”嵌入“产业”能够激励村民对产品美学、设计美学、叙事美学等领域的重视,从而形成乡村美学场域的内生动力。

2、由“审美治理”塑造“审美认同”

除了嵌入乡村经济发展链条,将审美融入基层治理系统也是调动村民积极性、孕育乡村美学场域的有效方式。“审美治理”的概念是对英国文化理论家托尼·本尼特“文化治理”概念的延伸。本尼特认为文化是一种治理工具,通过文化能够达到社会治理的目的。在此基础上,“审美治理就是以审美活动作为治理的工具或机制,使主体在治理过程中能够审视、管理、形塑自我的一种社会自由治理的新形式。”⑦换言之,村民在基层“审美治理”场域中可以形塑向美而行的“惯习”。

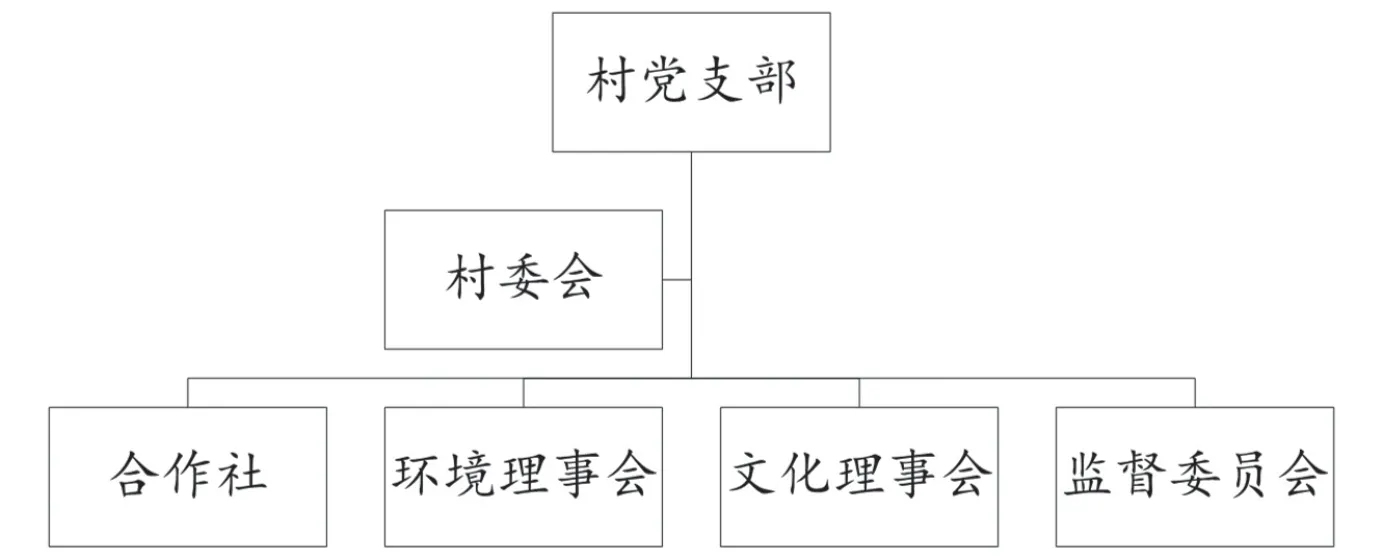

“审美治理”需要借由乡村议事组织得以实现。目前我国乡村普遍推动“决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享”的“共同缔造”工作,党员带头、乡贤引领、村民主体、多方参与的共建共管共治平台逐渐形成。在此基础上,将乡村美学事务嵌入到村民组织中就可以达到“审美治理”的目标。根据乡村美学事务的类别,本研究认为可以引导各村成立“1+4”村民议事平台,“1”指以村党支部和村委会作为领导核心和决策机构,“4”指面向村庄经济、村庄环境、村庄文化、监督评价四类事务的村民议事组织(图3)。其中,借由当前的农村专业合作社组织盘活村庄集体资源,村民共商乡村“美学经济”的发展机会和发展重点;面向村庄空间环境,成立村庄环境理事会,其下再设立各主题小组,如村庄绿化小组、建筑风貌小组、公共设施小组等,组织村民参与村庄美好环境的建设和管护工作;面向村庄文化,成立文化理事会,组织村民挖掘自身文化资源,设立各类兴趣小组等,组织有共同兴趣爱好的村民展开丰富多样的文化活动和美育活动;面向村庄各项建设项目,成立监督委员会,组织村委代表、党员代表、村民代表等各方主体对村庄发展中的建设项目进行监督。

图3:嵌入乡村美学事务的“1+4”村民议事平台

通过“1+4”村民议事平台的建立,将每一位村民都纳入到乡村基层组织中,让村民根据自己的意愿充分参与涉及村庄发展的各项美学事务,配合“以工代振,以奖代补”“效果共评,成果共享”等激励政策,就能有效引导村民参与到乡村美学场域的建构中。

乡村最大的困境是认同感的困境。乡土认同感弱化是造成村民“离农”意愿的重要因素。通过引导村民深度参与乡村美学事务,发掘自己村庄在生态、聚落、文化等方面的美学资源,并在具体事务中对村庄特色、未来发展达成基本共识,能够塑造村民对村庄的“审美认同”,进而重塑村民的“乡村认同”。

综上所述,美丽乡村建设必须将“美”嵌入到乡村社会关系中。其中,“美学经济”是推动乡村审美资源向审美资本转化的有效抓手,“审美治理”是促进村民参与美丽乡村建设,形成审美认同和文化认同的重要依托。在经济因素和社会因素的双重作用下,乡村“美学场域”逐渐形成,村民才能逐渐形成自己的审美追求和审美判断,“惯习”才能逐渐得到重塑。

三、重塑共同体:新时代“乡村美学”的社会价值

“和美乡村”与社会学研究中的“共同体”概念有异曲同工之妙。不同领域对“共同体”的定义各有侧重,但总体来说,“共同体”表现为“一种持久性的人的聚合”,其形成动因是“利益”和“情感”。上文从“审美经济”和“审美治理”的角度论证了乡村美学的“利益”维度。与之相较,乡村美学的“情感”作用几乎是不需要论证的,因为“美学”一词的提出者鲍姆嘉通对其最初的界定就是“感性学”(aisthesis),“乡村美学”本质上就是建构人对乡村的感觉、情感。本研究从“内向观”和“外向观”两个维度讨论乡村美学的社会价值。

1、内向观:重塑乡村共同体

乡村不仅是一个物理空间概念,更是一个人群聚合的共同体。乡村历史的巨变本质上是共同体聚合关系的碰撞与重构。中国传统乡村是以血缘关系为纽带聚合而成的“自然共同体”。在“没有陌生人”的静态封闭的社会中,宗族血亲的伦理规则构成乡土社会的关系网络,维持着乡村的正常运转。建国以后,国家权力深入乡村,基层政党组织取代传统宗族势力对乡村社会进行直接管理,“一个传统的乡绅社会被改造成为一个现代政党组织和领导下的政治社会”⑧,由此传统乡村变为“政治性共同体”。改革开放后,市场经济作为一种强大的新兴力量侵入乡村,“一方面,市场经济的平等性、竞争性和开放性在乡村逐渐培育出一种新型的以实用性为特征的市场文化,另一方面,市场机制的不断膨胀也造成经济利益主导乡村秩序”⑨,以市场资源配置为主导的“乡村利益共同体”形成。

近年来,在国家统筹城乡一体化发展、全面推进乡村振兴的战略推动下,城乡之间各项要素流动频繁,乡村成为农民、城市移民、外来游客和创业者共同居住的社区,一种新的聚合力量逐渐汇聚,本研究将其定义为“乡村美学共同体”。在该共同体中,聚合的力量不仅仅是血缘、政治和经济,而是对乡村独特魅力和发展潜力的认同感,是一种精神和情感的凝聚力。

2、外向观:建构城乡共同体

乡村是中华文化的根脉,城市是现代文明的土壤。在城市化进程中,城乡关系持续处于矛盾和紧张状态,“城市和乡村都在承受一种煎熬——一种失去天然连接的焦灼感”⑩,这种“焦灼”不仅仅来自社会功能上的失调,更是源自情感上的断裂。对城乡文化的认知必须摒除一种“社会达尔文主义”的倾向:城市文化不等于先进文明、乡土文化不等于愚昧落后,二者是一种“相合共济,美美与共”的平衡关系。新时代“乡村美学”正是为了恢复城乡间的情感联结,孕育一个城乡文化的“共同体”。

城乡文化共同体至少有两重价值:其一,乡村中人与自然的和谐关系可以调节城市中工业文明和消费主义所滋生的欲望与焦虑。城市文化具有“标准化、专门化、同步化、集中化、极大化、集权化”⑪的特征。而乡村场域中,大部分景观都是村民生产生活中的真实印记,在时间和使用中形成了古而真的美感;乡村营造材料常常就地取用,器具不求精致昂贵,以实用耐用可循环为主,景色也不需特别设计,自然山水、菜园果园都是景观;乡村以小村小院、小河小桥、小街小巷为特点,正是这种空间特征承载了村庄相亲相近的纽带关系(图4、图5、图6)。对“乡村美学”的认同就是对“古而真、朴而拙、小而近”的审美价值的认同。第二,“无根”与“空浮”是现代性研究中反复出现的概念。海德格尔认为,人类有一个故乡并须扎根于传统,但“技术——工业”文明对自己的根基思之甚少,构成现代性之动力的科学技术力量正在把我们人类从这个大地上“连根拔起”。在中国,拯救这种“无根”困扰的答案就在乡村。孔子曾说“礼失而求诸野”,指出了乡土文化在中国传统文化体系中的重要地位。在当代,发挥乡土文化对中国社会的精神滋养作用,也是建构“和美乡村”的题中应有之义。

图4:乡村以小村小院、小河小桥、小街小巷为特点(图片为笔者在无锡乡建期间拍摄)

图5:乡村以小村小院、小河小桥、小街小巷为特点(图片为笔者在无锡乡建期间拍摄)

图6:乡村以小村小院、小河小桥、小街小巷为特点(图片为笔者在无锡乡建期间拍摄)

四、结语

综上所述,新时代以来国家乡村建设政策文件呈现出从“重物轻人”到“寻回主体”再到“理顺主体间关系”的发展趋势。审美追求要扎根乡村,必须通过“织补”的思路,将审美要素嵌入乡村已有的关系网络中,其中经济关系和组织关系是形塑村民惯习最重要的场域。借由“美学经济”和“审美治理”的思路,可以促使村民在实践中不断反思、调整并发展出“向美而行”的“新惯习”。“乡村美学”具有塑造“共同体”意识的力量,其在传统关系结构不断被改写的当代乡村中,可以将多元主体凝聚起来,在构建城乡和谐的关系中也发挥着不容忽视的作用。

注释:

① 张卓民:《系统方法》,沈阳:辽宁人民出版社,1985 年,第6-10 页。

② 郭湛:《主体性哲学:人的存在及其意义》,北京:中国人民大学出版社,2011 年,第199 页。

③ 梁漱溟:《乡村建设理论》,上海:上海人民出版社,2006 年,第368 页。

④ (法)皮埃乐·布迪厄、华康德著,李猛、李康译:《实践与反思:反思社会学导引》,北京:中央编译出版社,1998 年,第133 页。

⑤ (美)赫伯特·马尔库塞著,刘继译:《单向度的人:发达工业社会意识形态研究》,重庆:重庆出版社,2016 年,第1 页。

⑥ 王鹏:《美学经济时代的传统新生与设计加值——探究台湾文化创意产业》,合肥:合肥工业大学硕士学位论文,2012 年。

⑦ 徐君:《当代审美治理的路径探究:以文化政策为视角》,《长江师范学院学报》,2022 年第5 期,第1-8 页。

⑧ 徐勇:《“政党下乡”:现代国家对乡土的整合》,《学术月刊》,2007 年第8 期,第13-20 页。

⑨ 谢彦龙:《“乡村文化”治理与乡村“文化治理”:当代演进与展望》,《学习与实践》,2021 年第4 期,第116-122 页。

⑩ 黄毅、王治河:《城乡文化共同体重建何以可能》,《中华读书报》,2022 年1 月26 日刊。

⑪ (美)阿尔温·托夫勒著,朱志焱、潘琪、张焱译:《第三次浪潮》,上海:三联书店,1984 年,第1-30 页。