定罪免刑的适用现状与规范判断路径

2023-07-10陈伟高杭轩

陈伟 高杭轩

摘 要: 定罪免刑作为实现刑事责任的方式之一,在当前积极刑法观的时代背景下应当格外予以重视。宽严相济的刑事政策与刑法谦抑性的难以偏废,致使定罪免刑在司法实践的适用中并不鲜见,然而实证分析揭示出,定罪免刑的实践现状仍然存在着适用标准模糊、法条引用混乱及释法说理不充分等问题。因此,为了更好契合刑罚目的和促进刑罚功能的有效发挥,有必要厘清定罪免刑条款的适用标准及界限。应当从定罪免刑的尺度基准、性质定位及刑法教义出发,深入探析司法适用陷入困境的背后缘由,澄清定罪免刑制度的认识误区并完善实践适用的判断路径,以期为司法实践的规范运行提供借鉴,从而改变定罪免刑滥用误用的混乱现状。

关键词:定罪免刑;免予刑事处罚;犯罪情节轻微;司法适用

中图分类号:D924.3 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2023)-02-0052-11

引言

定罪免刑作为我国刑法总则中明确规定的制度,在理论认定与实践适用上一直存在争议。从学界研究来看,当前我国针对定罪免刑制度的研究仍然有欠深入,且相关研究多集中于理论层面的探讨,缺乏实践关照层面的整体性考察与审视。现有研究内容主要体现在以下三个方面:其一,关于《刑法》第37条的独立性问题。大部分学者持肯定说,如苏惠渔教授[1]、何秉松教授等[2],均在其刑法专著中表示,即使不存在法定免刑情节的情况,如若行为人符合《刑法》第37条的规定,也可对其适用免予刑事处罚。与之相反,部分学者持否定说,如张明楷教授就认为《刑法》第37条不具备独立适用的条件,只是其他法定免刑情节的一个概括性规定[3]。其次,关于《刑法》第37条与其他法定免刑情节之间的关系问题。目前学界主要存在六种学说:指导关系说、全同关系说、补充关系说、并列关系说、包容关系说以及双重关系说[4]。最后,关于《刑法》第37条的具体适用问题。不同学者基于不同的研究立场分别对“犯罪情节”以及“轻微”的内涵与外延作出了不同的诠释,如有学者主张此处的“犯罪情节”不包括定罪情节,否则将有违禁止重复评价原则[5]68。也有学者认为“犯罪情节”在功能上具有定罪与量刑一体两面之用,在对犯罪分子裁量适用免予刑事处罚时既要考虑量刑情节,也要考量定罪情节[6]29。

另外,在“犯罪情节”是否仅限于罪中情节这个问题上学界也存在不同看法,有些学者主张“犯罪情节”仅指行为人在实施犯罪的整个过程中(从预备到既遂)所表现出来的反映其社会危害性和人身危险性大小的主客观事实,不包括罪前、罪后情节[6]29。也有学者认为“犯罪情节”原则上应当仅指罪中情节,但在罪与非罪临界的特殊情况下也可以包括罪前情节和罪后情节[7]。关于如何理解“轻微”的内涵问题,理论界大致存在三种学说:一是实质标准说,即根据犯罪行为的性质和危害程度判断罪行的轻重[8]。二是形式标准说,即轻微应当是“可能判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或单处罚金的情形[9];三是综合标准说,即对“情节轻微”的判断应结合犯罪行为的性质、社会危害性程度、行为人的主观恶性和人身危险性等主客观事实综合考量[10]。

由此可知,我国学界当前对定罪免刑制度的研究主要集中在《刑法》第37条的法律性质定位、条文释义等方面,鲜少有学者从实证的角度出发探寻定罪免刑制度的适用现状与完善路径。因此,笔者在吸收前述研究成果的基础上,以实证分析为研究方法,立足于《刑法》第37条独立适用的基本立场,结合刑法教义分析对该条文的具体内涵进行实质解读,以期在进一步梳理和澄清定罪免刑理论认知的同时,助益该条款的规范适用和刑罚效果的积极实现。

一、定罪免刑适用状况的实证考察

我国《刑法》第37条明确规定:“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。”相较于其他具有从轻、减轻等法定情节的免刑规定,该规定更具原则性和概括性,法律条文的含义更为抽象模糊,致使理论界与实务界对该条文的解读存在较大争议与分歧。因此,为了确保该条文在司法实践中的合法合理适用,笔者在中国裁判文书网上,不限定特定区域,随机检索到2018年9月1日至2021年9月1日的定罪免刑案件共256件,并以此为样本,从实证分析的角度出发对该条文的适用情形进行客观梳理。

(一)定罪免刑的适用现状

1. 定罪免刑案件适用罪名情况分析

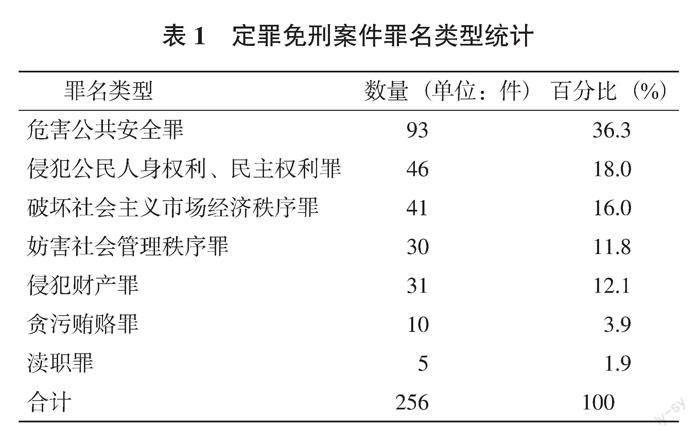

定罪免刑条款适用的范围与犯罪类型较为集中。相关法律和司法解释未对免刑条款的适用罪名做特殊限制,在实践中该条款的適用范围也较为广泛。在笔者检索到的256起样本案件中,涉及罪名多达61种,但不存在危害国家安全、危害国防利益和军人违反职责等性质严重的犯罪(参见表1),且被判处免刑最多的案件主要集中在“危害公共安全罪”和“侵犯公民人身权利、民主权利罪”这两个章节;其中危险驾驶罪所占比重最高,数量达全部案件的三分之一,故意伤害罪次之(参见表2),占比最少的是渎职犯罪,在256份样本案件中仅存在5起涉嫌渎职犯罪的免刑案件。另外,大部分被判处免予刑事处罚的案件都属于犯罪情节较轻的案件(仅指符合犯罪构成要件的情节),同时也不乏少数犯罪情节严重甚至极其严重的案件,后者所占比重约为10%。

2. 定罪免刑案件量刑考量因素分析

审判机关在裁量免刑时倾向于综合考量适用法定、酌定量刑情节。在256起免刑案件中,有243起案件都具有从宽的量刑情节,对从宽情节的适用率达到95%以上。对比法定量刑情节和酌定量刑情节的适用来看(参见表3),前者在免刑案件中的适用更加频繁,且适用率明显高于酌定量刑情节,其中有三分之二的案件都适用了“如实供述自己所犯罪行”这一法定从宽处罚情节;虽然酌定量刑情节整体适用率不及法定量刑情节,但有关“被害人是否具有过错,是否谅解行为人、行为人是否积极退赔退赃、积极赔偿损失,认罪态度如何”等因素,也是审判机关在裁量定罪免刑时的重要考量因素。

3. 免刑判决的裁判理由分析

由于具体个案在犯罪性质、犯罪情节、犯罪事实以及犯罪人的罪后表现等方面存在较大差异,导致这些事实所反映的犯罪行为的社会危害性与行为人的主观恶性以及人身危险性区别明显,而法官作出免刑判决大部分是基于上述多项因素的综合考量,因此笔者现就样本案件中每份判决书的多项裁判理由进行逐个的统计分析,得出结论如下(参见表4):首先,行为人的“悔罪表现较好”是法官免予刑事处罚时适用率最高的裁判理由,“取得被害人谅解”则次之。事实上,“取得被害人的谅解”在危险驾驶罪与故意伤害罪案件中适用的最为频繁,行为人往往在事发后以金钱赔偿或者赔礼道歉的方式积极修复关系,以此取得被害人的谅解。其次,“贯彻宽严相济刑事政策”是法官决定免于刑事处罚的裁判理由,说明刑事政策对个案裁决的现实作用客观存在。最后, “犯罪成立具有多因性”是适用率最低的裁判理由。

4. 法官裁决免刑的判决说理考察

免刑判决中说理情况总体上呈现不完善不充分的状况。在笔者参考的256份免刑案件中,说理较为完善充分的判决仅占案件总数的10.9%(参见表5);而占比最多的是说理笼统概括、不充分的判决,其所占比重接近80%;此外,尚存在27份判决书直接援引法条原文,对免刑决定完全没有进行任何说理。同时,笔者在样本案件中查阅到有143起案件存在有辩护人辩护的情况,但有多达88.8%的案件不涉及对辩护意见的充分说理论证,仅单纯提及“采纳或不予采纳辩护意见”。

5. 免刑案件中条文引用情况研究

司法实践中对免刑条款的引用存在较大差异。其中适用率最高的是《刑法》第37条规定(参见表6),所占比重多达55.1%;而在具体的法定免刑情节中,适用率最高的是自首和从犯;另外在115起存在具体的法定免刑情节的案件中,法官在适用具体免刑条款的同时附加引用第37条的案件多达89起,所占比重达到34.8%。

(二)实践适用揭示出的现实问题

《刑法》第37条在司法实务中呈现出一种“整体上虚置、局部上滥用”的趋势,即司法机关出于侦查机关和公诉机关的压力以及担心适用该条款可能会受到民众认为其“轻纵犯罪”的指责,往往会在适用该条款时采取较为保守的态度,非刑罚处罚措施的适用率则更为低下,由此致使定罪免刑条款被虚置,沦为“明显缺乏活力的摆设”[11]。另一方面,随着近年来积极刑法观的扩张,犯罪圈逐渐擴容,轻罪、微罪数量显著增长,法官基于刑事政策和决策权衡的需要适用定罪免刑条款,致使其在危险驾驶罪、职务犯罪等案件上面临滥用误用的情形。因此,笔者以“免予刑事处罚”为关键词检索到近三年判处定罪免刑的案件共256件,并以此为研究样本,经过深入分析后发现,当前我国的司法实践对于定罪免刑条款的适用仍存在如下具体问题:

1. 定罪免刑适用条件的判断标准混乱

我国《刑法》第37条规定了定罪免刑的适用条件,但对于何谓“情节轻微”,何谓“不需要判处刑罚”并未做明确具体的规定,导致司法人员在实践中对该适用条件的理解随意混乱,同罪名被判处免予刑事处罚的案件中犯罪情节相差悬殊,同案不同罚现象频发。因此笔者以被判处免刑数量最多的危险驾驶罪案件为例进行深入的论证研究,通过比较发现此类案件中“血液酒精含量、交通事故的发生与否以及认罪认罚情况”是差异最明显、判断标准最为混乱的三个情节。血液酒精含量即行为人的醉酒程度主要反映当事人的主观恶性,在笔者检索到的83起危险驾驶罪免刑案件中,行为人的血液酒精含量从101 mg/100 mL到210 mg/100 mL不等,范围跨度较大,有些甚至已经达到了从重处罚的醉酒标准;而在15起发生交通事故的案件中,有12起是行为人负事故全部责任,在这些案件中行为人血液酒精含量极其接近,但认罪认罚情况各有不同:其中有5起案件行为人既认罪又认罚,有5起仅认罪未认罚,有2起既未认罪也未认罚,但司法工作人员对上述案件均作出了同样的免刑判决;更有甚者只重视法定从轻情节的发挥,无视酌情从重处罚情节的适用,如在赵某危险驾驶案中,法官在赵某血液酒精含量较高的基础上忽略行为人的再犯情节,仅因其自愿认罪认罚即裁决适用定罪免刑条款。除此之外,笔者通过比较分析两起玩忽职守案件,进一步证实了司法实践中对“犯罪情节轻微”的判断充斥着随意混乱、界限不明的现状,在第一起案件中行为人因玩忽职守给国家造成了158万的经济损失,已经达到了情节特别严重的程度,且行为人尚未自愿认罪认罚,仅因行为人存在立功情节司法机关就给予其定罪免刑的判决,司法机关对“犯罪情节轻微”的解释是否过于宽泛?而对于造成经济损失数额仅为46.95万且在案发时已被全额追回同时又具有自首、自愿认罪认罚等法定从宽情节才被免于刑事处罚的第二起案件,司法机关对“犯罪情节轻微”的理解是否又过于限缩?情节迥然的案件最后却得出相同的判决结论,这种殊途同归的刑事判决不可避免的会引起民众的质疑和其法律信仰的动摇。

此外,同案不同判现象的频发更是加重了民众的质疑和担忧,如在笔者选取的样本案件中,有两起酌定量刑情节和法定量刑情节都极为相似的案件,但最终的裁判结果却大相径庭:一个被免予刑事处罚,另一个则被判处实刑。其中一起案件的基本案情如下:完全刑事责任能力人史某在精神状态正常的情况下对被害人实施了殴打行为,致被害人轻伤,案发后及时自首并积极配合警方调查,自愿认罪认罚,同时积极赔偿被害人的损失且取得了被害人的谅解,法院最终对其判处有期徒刑一年二个月。而另一起案件中除了被告人不具有自首情节之外其他基本案情与第一起案件相似,人民法院反而对其适用了定罪免刑条款。通过两起案件的对比,可以发现两者在罪名性质与危害后果上并没有什么区别,况且在第一起案件中被告人还具有自首的法定从轻情节,但人民法院却对这两起案件作出了截然不同的裁判。这种现象的持续存在无疑会导致民众的可预测性和可期待性无法得到满足,司法公正的价值也无从体现。

2. 法条援引适用不统一

免刑判决中的法条引用缺乏规范性和统一性。《刑法》第37条并不是适用定罪免刑的唯一条款,在《刑法》以及相关的司法解释中还存在其他一些可以判处免刑的法定情节,例如自首、立功、从犯、犯罪预备、犯罪中止等,因此只要被告人符合这些具体法定情节的規定即可以被判处免予刑事处罚。然而法官在裁决时经常滥用《刑法》第37条规定,将其视为“通用免刑条款”。对于一些因符合其他法定从轻、减轻情节而需要被判处免予刑事处罚的案件,法官本应直接依据相应的法律条文作出免刑判决,无须再援引《刑法》第37条。但在笔者检索到的256起案件中,有115起案件本身存在具体的法定免刑情节,其中有89起案件在适用相应法定免刑条款的同时附加适用《刑法》第37条,而单独适用其他具体免刑条款的案件数量仅为20件,由此可见,法院在作出免予刑事处罚判决时对法律条文的引用较为混乱,对《刑法》第37条的性质与功能定位不清,致使其面临滥用和误用的风险。

3. 判决书释法说理部分含糊不明

现行判决书更倾向于定罪理由的说明、论证和公开,对于量刑理由及情节仅一笔带过,甚至在判决书中根本不予以体现,而正是“量刑理由的非公开化”导致了审判机关裁量刑罚时的随意化。就目前笔者所查阅到的256件免刑判决书而言,其并未体现详尽的判决结论形成过程,且对于形成定罪免刑判决的理由缺乏充分的论证和明确的说理分析,尤其当涉及具体个案中量刑情节的考量时,法官在判决书中鲜少会提及量刑情节的认定和理由,仅以空洞的言辞和概括式的回应蒙混过关[12]。因此判决书中针对行为人被免于刑事处罚缘由的说理尚存在良莠不齐、含混概括的缺陷,主要表现在以下四个方面:其一是对为何免予刑事处罚完全没有进行说理。此类判决要么是直接在“本院认为部分”以“犯罪情节轻微,不需要判处刑罚”一笔带过,要么是直接引用《刑法》第37条作出免刑判决,不涉及轻微犯罪情节的详细阐述与细节论证。其二是对为何免刑的说理不充分。主要存在于一些共同犯罪案件中,当同案犯的犯罪情节呈现出相同或者极为相似的样态但最终判决结果却有免有罚时,我们无法在裁判文书的说理部分找到对两者适用不同种刑罚之原因的剖析与解释;另外在一些数额型的犯罪当中,判决书中也鲜少提及涉案金额或者数量对量刑的影响,说理部分偏重笼统概括,缺乏信服力。其三是说理部分自相矛盾。在一起敲诈勒索案件的判决中,司法机关一方面谈到“被告人强拿硬要他人财物,数额达到了4 090元,其行为已经构成寻衅滋事罪”,且对公诉机关的指控予以支持,但最后又写到“被告人犯罪情节轻微,不需要判处刑罚,可以免予刑事处罚”前后如此矛盾的说理,很难让人不对免刑判决的正当性产生怀疑[13]10。其四是忽视辩护意见的说理。法官在免刑判决书中要么根本就不提及律师的辩护意见,要么仅简单作出“采纳或者不予采纳”的结论,对于采纳(不采纳)何种辩护意见,为何采纳(不采纳)该种辩护意见均未进行理由说明,完全是一种走过场式的回应,而在143起存在辩护人的免刑案件中,只有16起案件的判决书对辩护人的意见作了针对性回应,所占比重较低。

二、定罪免刑适用困境之缘由探析

(一)免予刑事处罚的尺度模糊致使适用的规范性欠缺

首先,因对“犯罪情节轻微”含义的理解含糊混乱,导致适用定罪免刑条款的各案件之间犯罪情节差异明显,不免而免、应免不免的情况频繁发生。在一个犯罪行为中往往夹杂着诸多犯罪情节,其中既有定罪情节,也有量刑情节;既涉及法定量刑情节也涉及酌定量刑情节。司法机关在解读适用该条款时究竟该考虑哪些情节?是单独考量还是综合权衡?相关法律和司法解释均未对此予以明确,因此导致司法实践在理论上缺乏明确的法律指引,一部分免刑判决面临不正当不合理甚至不合法的尴尬境地;另外关于“轻微”的理解实务界和理论界向来都存在较大争议, “轻微”到底是仅包括轻罪和微罪,即法定最高刑限定在3年以下的犯罪,还是可以囊括特殊情况下的重罪,不同学者存在不同的看法。且“3年”究竟是法定刑还是宣告刑抑或是基于报应刑论考量,综合全案犯罪情节确定的刑罚[14]33,目前尚未有一个明确的定论,而核心适用条件的模糊更是成为实务操作中乱象丛生的罪魁祸首。

其次, “犯罪情节轻微”与“不需要判处刑罚”之间的逻辑内涵争议也是导致司法实践适用混乱的一个重要原因。目前学界对于二者之间的逻辑关系主要存在以下四种观点:第一种是“并列说”,即认为二者之间存在并列关系,在适用定罪免刑时缺一不可,且共同体现了刑法的公正性原则和预防目的要求在量刑中的有机统一[4]75。采纳此观点的法官在裁决时倾向于平衡考虑犯罪人的社会危害性和人身危险性大小,结合其犯罪事实和悔罪表现综合决策,并在判决书中表示为“由于犯罪情节轻微并且不需要判处刑罚,因此可以对其免予刑事处罚”;第二种是“因果说”,即主张二者之间是因果关系,犯罪情节只有轻微到不需要判处刑罚处罚的程度时才可适用《刑法》第37条规定。在笔者分析的样本案件中,约有八成的案件判决采纳了因果说的观点,法官在裁判时注重考虑行为人的从轻、减轻情节,且在裁判文书中直接表述为:犯罪情节轻微,可以对其免予刑事处罚;第三种是“选择说”,即认为二者之间是平行关系,可以择一适用。支持该观点的法官对于那些虽然符合“犯罪情节轻微”要求,但仍旧具备需罚性的案件也会视情形作出免刑的判决,而对于那些虽不具备需罚性,但也不符合“犯罪情节轻微”要求的案件会适当放宽对“轻微”的理解和限制[15];第四种是“从属说”,即“犯罪情节轻微”和“不需要判处刑罚”之间存在依赖与被依赖、决定与被决定的关系。持该观点的法官要么只针对“犯罪情节轻微”进行说理论证,将其视为“不需要判处刑罚”的前提和必要条件,要么仅涉及“不需要判处刑罚”的判断,将“犯罪情节轻微”视为“不需要判处刑罚”的应有之义[16]。而对于两者关系争议的本质在于“犯罪情节”这一概念的内涵和外延模糊不清,由此导致对“犯罪情节轻微,不需要判处刑罚”的逻辑关系诠释不明,进而引发司法机关在裁量适用上的随意混乱。

(二) 《刑法》第37条与其他免刑规定界限不清

《刑法》除第37条免刑条款之外还存在16个其他的具体免刑规定,例如第19条的盲聋哑人犯罪、第67条的自首、第68条的立功等,但前者与其他相关免刑规定之间的关系在理论界与实务界尚存在较大争议,这实际上也涉及《刑法》第37條是否可以成为免予刑事处罚的独立适用事由之问题。目前学界主要存在以下三种观点:第一种观点认为《刑法》第37条只是一个概括性的规定,不是免予刑事处罚的独立适用事由[17]。持该观点的学者主张第37条旨在强调可以对被免刑的犯罪人适用非刑罚处罚方法,即该规定本质上是一个强调刑罚种类问题的注意规定,而非独立的量刑情节;如果认可该规定的独立性,无疑会导致其在适用时与减轻处罚的制度相冲突,同时会扩大法官的自由裁量权从而使裁判结果违背罪刑法定原则和罪刑相适应原则的要求[18]。第二种观点认为《刑法》第37条可以作为独立的量刑情节适用,对其他具体的免刑条文具有补充性的作用[19]。即犯罪人虽不具有法定的具体免刑情节,但其犯罪性质较轻、案情一般、人身危险性较小;或者具有多个酌定从宽情节时,也可以决定对其免予刑事处罚[20]。换言之,当案件中存在具体的法定免刑情节时,应当优先适用相应的免刑条款,而只有在不存在具体免刑情节又需要免予刑事处罚时才可适用第37条作出免刑裁决,将《刑法》第37条作为兜底性条款适用。第三种观点认为《刑法》第37条是一种指导性情节,只要判处免刑即应适用。持该观点的学者认为第37条与其他具体免刑条文之间是一般原则和具体内容的关系,即在裁决是否免予刑事处罚时,应当以第37条的原则性规定为指导,以其他具体免刑条文规定的情节为依据[21],综合考虑两者作出判决。

虽然目前学界和实务界的通说观点是第二种观点,即承认第37条规定的独立适用性,但在司法实践的具体运行中仍旧存在诸多问题:其一,有部分法官认为第37条是一个口袋化的规定,只要判处免刑,就要适用该条款,其中在笔者调研的115起存在具体的法定免刑情节的案件中就有89起案件在判决书中同时引用第37条规定;其二,还有些法官认为第37条与其他免刑条文的侧重点是不同的,第37条旨在规定对犯罪情节轻微行为的免刑处理,而其他免刑条文则强调规制不属于“情节轻微”的犯罪行为,但由于其具有某一法定的情节,也可以作免刑处理,而持该种观点的法官坚决反对在引用其他具体免刑条文的情况下,同时引用第37条规定[13]10。在笔者查阅的样本案件中就存在20起单独引用具体免刑条文的案件。

此外, 《刑法》第37条与第13条之间的关系界限模糊也是导致司法实务适用混乱的重要原因。理论上,一些对第37条存在之合理性提出质疑和反对意见的学者,主张该条款在一定程度上构成对犯罪概念和刑法边界的解构[22]。实务中,大部分法官将13条的“应罚性”等同于37条的“需罚性”,认为应受刑罚处罚的符合构成要件的行为即需要对行为人施加刑罚,导致第37条在司法实践中的整体适用率低。上述两种观点都混淆了两者之间的本质区别:一方面,37条的适用要以13条的适用为前置性条件。即只有具有“应罚性”的行为,才能进一步的做“需罚性”的判断,且第37条中“免予刑事处罚”的“免予”二字从应然层面来看本身就包含了应受刑罚处罚的含义,只是基于犯罪情节和事实的综合考量认为不具有判处刑罚的现实必要性,因而在实然层面对行为人做免刑处理。另一方面,两者侧重点各有不同。应受刑罚处罚性作为犯罪的一个基本特征[23],意味着所有的行为只要构成犯罪就应当受到刑罚处罚。然而应受刑罚处罚并不必然意味着需要受到刑罚处罚,这就涉及第37条所探讨的“需罚性”问题,即在行为已经构成犯罪的情况下,考虑行为人是否需要被判处刑罚处罚。第13条侧重于从定罪的角度对行为进行是否符合犯罪构成要件的判断,根据行为的社会危害性程度施加相应刑罚进而实现报应目的;第37条则倾向于从量刑的角度对行为人进行是否需要判处刑罚的判断,根据行为人的主观恶性、人身危险性以及再犯可能性决定是否有判处刑罚的现实必要,并最终保障预防目的的实现。

(三)“重定罪、轻量刑”的观念导致裁判说理不充分

由于我国长期受到“重定罪、轻量刑”的传统观念的影响,致使我国的刑事追诉活动大都以“被追诉人是否符合犯罪构成要件以及符合何种犯罪构成要件”为中心展开,较少涉及各种量刑情节及量刑理由的详细阐释。尤其是在作为对被追诉人定罪量刑的审判阶段,庭审时间大都集中于审查被追诉人涉案行为的定性问题上,控辩双方围绕被追诉人所涉罪名展开争论和辩论,有关量刑的事实与情节往往是附带性提及。与此同时,辩护律师在辩护思路上往往优先考虑的是无罪辩护,只有在无罪辩护的目的不能实现时,才在其辩护意见中提及“如果法庭认为被告人构成犯罪,我认为当事人存在如下法定或者酌定的量刑情节,建议法庭在量刑时予以考虑”等类似内容。正是由于定罪与量刑未能受到同等重视,量刑说理也未能得以正视,刑罚裁量背后的理由未深入细致展开。

另外,我国目前仍存在部分法官缺乏基本的程序意识,该部分法官尚未在思想层面树立起裁判文书作为司法公正载体的基本观念,还保留着“审判活动的终结即意味着整个案件的办结”的狭隘认识。在部分法官看来,裁判文书说理的充分与否对案件的最终结果并无影响,理由是否说明、如何说明,并不影响定罪量刑的结局[24]。在此情形下,由于量刑赋予法官的自由裁量权客观存在,因而往往会有只要在法定刑范围内给出宣告刑即可的守旧误区,至于具体的刑罚裁量理由如何、如何陈述这些理由等,往往退居其后乃至在判决文书中完全被省去。

实际上,定罪与量刑在刑事诉讼活动中具有同等重要的地位,定罪是量刑的前提与基础,量刑是定罪的后果与表现形式。相较于定罪而言,社会公众更关注量刑结果的公正与否,且量刑结果直接关涉到被追诉人的生命、自由及财产,量刑情况的论证与阐释在整个刑事追诉活动中具有不可估量的意义。因此只有在判决书中对量刑事实进行充分详细的说理论证,才能使判决结果为当事人、公诉机关、社会公众所接受,才能让人民群众真正在每一个案件中感受到公平正义[25]。

三、定罪免刑制度规范适用的路径构建

(一)细化尺度基准:规范定罪免刑制度的适用案件范围

对定罪免刑规定适用条件的判断首先要建立在罪责刑相适应原则的基础之上,综合考虑犯罪行为的客观社会危害性、犯罪分子的人身危险性以及主观恶性;其次要体现并合主义刑罚观的要求,既满足对“恶有恶报”的心理诉求(责任刑),又做到有效预防犯罪,实现社会防卫目的(预防刑)。据此才能准确界定《刑法》第37条的适用条件,为司法实务的运行提供明确的法律依据,让免予刑事处罚规定在实践中真正发挥其应有的作用。

1.“犯罪情节”的涵摄范围

正如王利荣教授所言, “众多概念中,情节界定最成问题”[26]。若要明确界定定罪免刑条款中的“犯罪情节”,必须首先厘清“犯罪情节”与犯罪构成要件之间的关系。若从字面含义来理解, “犯罪情节”应当是指与犯罪有关的具体情况;若从刑法意义上来解读, “犯罪情节”应该是指与犯罪行为直接相关的能够反映行为人主观恶性、人身危险性、社会危害性及再犯可能性大小的一切主客观事实的总和;犯罪构成要件则是指一切犯罪成立所必须具备的主客观要件的总和。单从概念上来比较的话,“犯罪情节”与犯罪构成要件在认定犯罪成立方面存在一定程度上的交叉重合,不同的是,犯罪构成要件仅包括反映行为人主观恶性与社会危害性程度的事实,而“犯罪情节”同时还包括反映行为人人身危险性及再犯可能性大小的事实,即不仅包含决定犯罪成立与否的定罪情节,还囊括了量刑情节[27]。因此,可以说“犯罪情节”与犯罪构成要件之间存在一种部分交叉关系,正是此种交叉关系的存在为定罪免刑条款的适用提供了正当性依据。因为定罪免刑是指在行为人构成犯罪的基础上对行为人免予刑事处罚,即必须要先用犯罪构成要件对行为人的行为是否成立犯罪進行初次判断,只有成立犯罪时才能用“犯罪情节”对行为人是否需要免予刑事处罚进行二次判断,如若经过综合考量,行为人主观恶性较小、社会危害性不大、无再犯可能性,即“犯罪情节”达到轻微的程度,就可以对行为人判处免予刑事处罚。

对于犯罪情节的内涵和外延,学界也存在诸多解读,而针对《刑法》第37条中“犯罪情节”的界定争议主要有如下两个:第一, “犯罪情节”是否包含定罪情节?第二,“犯罪情节”是否囊括罪前情节和罪后情节?针对第一个问题,部分学者主张“犯罪情节”不应包括定罪情节,因为《刑法》第37条的适用是在行为人已经构成犯罪的前提下展开的,在已经综合判断定罪情节并作出有罪认定之后,只能对量刑情节进行考量裁决是否适用免予刑事处罚,否则将违反禁止重复评价原则[5]69。贺洪波学者则认为犯罪情节在功能上具有定罪与量刑一体两面之用,在对犯罪分子裁量适用免予刑事处罚时既要考虑量刑情节,也要考量定罪情节[6]29。针对第二个问题,有些学者主张“犯罪情节”仅指行为人在实施犯罪的整个过程中(从预备到既遂)所表现出来的反映其社会危害性和人身危险性大小的主客观事实,不包括罪前、罪后情节[6]30。也有学者认为“犯罪情节”原则上应当仅指罪中情节,只有在罪与非罪临界的特殊情况下才可以包括罪前情节和罪后情节[7]8。

在笔者看来, 《刑法》第37条中的“犯罪情节”应理解为既包括定罪情节,也包括量刑情节。理由如下:一方面,将定罪情节纳入判断范围并不会违反禁止重复评价原则。因为情节的本质是事实,而对某一事实采用不同的评价标准必然会产生不同的含义[14]32,如一16周岁的男孩实施故意杀人行为,对于“16周岁”这一事实既要从定罪标准去认定行为人符合犯罪主体之要件,发挥定罪功能;又要从量刑标准出发认定行为人属于未成年人应当从轻、减轻处罚,发挥量刑功能。禁止重复评价原则是指禁止对同一个犯罪行为做两次以上的评价,因此对同一情节采用不同标准所进行的评价并不违反禁止重复评价原则,而且在司法实践中对同一情节先进行定性分析确认其构成犯罪,再进行定量分析确定其刑罚程度是完全必要且具有实质意义的。另一方面, “犯罪情节”是定罪情节与量刑情节的整体性评价,不应人为地割裂二者之间的必然关系。定罪情节是指反映犯罪构成要素和社会危害性情况的各种事实的集合,主要影响罪与非罪、此罪与彼罪的界定,而量刑情节则是在定罪的基础上,决定刑罚的有无和轻重。因此,不能只盲目强调二者之间的区别,忽视其内在的必然联系,要着重实现二者在司法中的相辅相成和良性互动,即通过定罪情节的判断确定行为人的罪名适用情况以及相应的法定刑范围,紧接着通过谨慎考量每一个量刑情节最终在法定刑的幅度内选择合适的具体刑罚量或者裁决免予刑事处罚。

其次,笔者认为“犯罪情节”应该包括罪前、罪中、罪后情节。犯罪是一个过程性的行为,犯罪人更是应被视为一个整体来看待,而影响罪行性质、刑事责任大小和刑罚轻重的因素不仅限于罪中情节,当然也包括罪前情节和罪后情节。因为犯罪情节本身并不是一个简单的事实判断,而是掺杂了犯罪人的行为、人格及其形成过程的价值衡量,在某些案件中,罪前和罪后情节的考量可能会对罪名的认定和量刑的选择起到重大的影响,如行为人罪前的品格道德、惯常表现,被害人具有过错,行为人罪后自首、立功、认罪认罚等情节。此外,将罪前、罪后情节纳入“犯罪情节”的考量范围也是免予刑事处罚之理论基础——刑罚个别化的应有之义[14]33,只有综合考量行为人的罪前、罪中、罪后情节,才能真正做到区分不同犯罪行为的具体事实、不同犯罪人的个人情况,有针对性的适用相应刑罚,以期实现惩罚教育改造罪犯,预防犯罪的目的。

2.“情节轻微”的综合判断标准

理论界关于“情节轻微”的判断标准主要存在三种学说:实质标准说、形式标准说和综合标准说。实质标准说即根据犯罪行为的性质和危害程度判断罪行的轻重[28]。形式标准说内部又存在两种观点,一种观点认为对于“情节轻微”的考察应以刑法规定的个罪的法定刑为依据,另一种主张将犯罪行为应当被判处的宣告刑作为判断罪行轻重的依据[29]。综合标准说认为对“情节轻微”的判断应结合犯罪行为的性质、社会危害性程度、行为人的主观恶性和人身危险性等主客观事实综合考量[30]。目前学界所采纳的通说观点是形式标准的法定刑说,主要以法定刑为3年以下有期徒刑的犯罪作为免予刑事处罚的适用对象,但实务操作中存在不少法定刑在3年以上却被判处免刑的案件,如在笔者检索到的免刑案件中,寻衅滋事罪有10起,生产销售有毒有害食品罪有9起,抢劫罪有2起,甚至存在1起故意杀人罪案件,法定刑说适用的必要性有待重新考量。因此,笔者提倡综合标准之说,即以法定刑说为主,辅之以实质标准说,原因如下:首先,单一的实质标准说和形式标准说无法满足司法实践的需要。实质标准说在实务中不具有可操作性和科学合理性,因为针对社会危害性程度的判断,不同的人有不同的评价体系和判断标准[30]33,会产生不同的评价结果,进而不利于司法实践的协调统一;形式标准说将“情节轻微”等同于“轻罪、微罪”,但实际上两者是不同的概念, “情节轻微”是相对于具体的个罪而言的,其是基于犯罪手段、方式、空间环境、对象等的综合考量而得出的结论,“轻罪”则是基于整个刑罚体系中法定刑的设置得出的概念[14]30,在司法实践中完全可能存在重罪的犯罪情节轻于轻罪的犯罪情节的情况,如在车流量大、人流量密集的地方醉酒驾驶校车和为了给母亲治病抢劫少量财物的案件。其次,综合标准说更能体现形式正义与实质正义的有机统一。以法定刑为一般判断标准即将《刑法》第37条的适用对象主要限定在法定刑为3年有期徒刑以下的犯罪,因为法定刑是社会危害性程度和犯罪性质的集中体现,也是体现罪行轻重的最直接因素,以此为基准进行选择适用更具合理性和可操作性。另外,从比较法的角度来看,以法定刑的划分作为区分“情节轻微”的依据符合世界各国的立法实践和趋势: 《德国刑法典》第12条就明确规定了法官可以对被判处1年自由刑以下的行为人免予刑事处罚[31];以实质标准说为补充是指对于法定刑超过3年有期徒刑的案件,从实质层面对其犯罪的动机、手段、方式、时空环境等因素进行个别化判断,如果认为该案件的社会危害性严重程度较低即可选择适用《刑法》第37条规定,而司法实践中也显现了对此种处理方法的认可,对已满14未满16周岁的未成年人实施的轻微抢劫行为适用免予刑事处罚的条款[32],有利于个案正义和实质正义的实现。

3.“不需要判处刑罚”的衡量维度

在界定“不需要判处刑罚”的判断标准之前,首先需要明确其与《刑法》第13条规定的“应受刑罚处罚性”之间的关系问题。笔者认为二者之间是补充与原则的关系[33], “应罚性”是“需罚性”的基础和前提,但二者侧重点和意欲实现的目的各不相同。“应罚性”是基于报应目的对行为本身所作的应受刑罚处罚的价值评价,其旨在积极认定行为是否具有严重的社会危害性,是否具有判处刑罚的相当性;而“需罚性”则是基于预防目的对实施犯罪的行为人主体所作的是否具有适用刑罚之现实必要性的目的判断,其在“应罚性”的基础上进行补充性的限缩,将不具有“需罚性”的犯罪行为排除在刑罚圈之外。因此, “应罚性”侧重于刑罚的报应根据, “需罚性”则倾向于刑罚的预防要求。

其次笔者认为“不需要判处刑罚”也是适用免刑条款的一个独立的必备要件,必须结合犯罪行为的社会危害性和犯罪人的人身危险性情节综合判断该行为是否属于“犯罪情节轻微”和“不需要判处刑罚”,而唯有两个条件都符合才能适用《刑法》第37条规定[34]。而对“不需要判处刑罚”的具体判断应着眼于预防犯罪的目的:首先,对某犯罪行为不需要判处刑罚必须要能够实现特殊预防的效果。即行为人必须具备主观恶性较低,真诚悔罪,积极退赔退赃并取得被害人的谅解,自首或者自愿认罪认罚等等情节,这些情节综合反映行为人的再犯可能性和人身危险性较低,对其不施加刑罚亦可以达到预期的矫正效果。其次,不需要判处刑罚必须能够实现一般预防的目的。即使对犯罪分子免予刑事处罚,也可以达到震慑潜在犯罪分子,教育、督促公民合理选择自己行为的目的,维护刑法的权威。如在被害人已经明确表示对犯罪人予以谅解的情况下,被害人的损失已经得到弥补,被破坏的社会关系也已经得到恢复,对其适用免予刑事处罚不会导致一般民众的效仿,刑法的一般预防目的也可以顺利实现。最后,符合不需要判处刑罚条件必须要足以弥补犯罪行为给社会造成的损害。犯罪行为归根结底是对被害人的损害和对社会关系的破坏,如果不需要对犯罪人判处刑罚就可以使被害人的损失得到有效弥补,使被破坏的社会关系得到有效修复,那么自然可以适用免予刑事处罚,同时促使犯罪人顺利回归社会[35]。

在笔者选取的256份样本案件中,有一份故意伤害案的裁判过程比较完整地体现了笔者所提倡之解决方案①。在该案中,法官首先考量被告人的定罪情节:一方面被告人是出于酒后失控在与昔日好友被害人的扭抱过程中没有控制好力度,其对损害结果的发生持间接故意的过错,并非是出于希望的心理态度,主观恶性较小;另一方面,被害人遭受损伤的程度为轻伤,虽已达到入罪标准,但尚不属于严重后果。其次,法官对被告人的量刑情节进行了考量:其一考量被告人在犯罪前曾拒绝饮用白酒,也不存在事前预谋犯罪的情况;其二考量被告人在罪后积极赔偿被害人,获得被害人的谅解,社会危害性已大大减轻。基于上述情形进行综合评判,虽然被告人酒后致人轻伤的行为已达到故意伤害罪的入罪标准,成立故意伤害罪,但鉴于被告人的犯罪行为、主观故意等比较轻微,再加之存在积极赔偿、获得谅解的酌定量刑情节,可以将其认定为“犯罪情节轻微”。况且,被告人的认罪悔罪态度表明其人身危险性程度大大降低[36],已无从重惩罚的预防性需要,故此有理由认定被告人的行为属于“不需要判处刑罚”的情形,以此保障刑罚的适用与犯罪行为的危害程度和行为人的具体情形相一致,彰显刑法的谦抑精神。

(二)明晰条文界限:厘清总分则免刑条款之间的关系

我国《刑法》除了第37条之外,还存在着16个具体的定罪免刑条款,理论界对于前者的性质定位以及两者之间的关系问题一直存在较大争议,笔者倾向于两者之间存在补充关系的观点,且这种补充关系正是通过赋予第37条以独立适用地位来体现的,论证如下:第一,由于成文法本身具有一定的局限性,再加上现实生活的纷繁复杂,仅仅依靠16条具体的免刑条文无法穷尽社会生活中可能遇到的所有情况。此时《刑法》第37条的独立补充作用就可以彰显,当出现16条具体的免刑情节以外的需要免予刑事处罚的事由时,第37条的独立适用就可以在保证成文法稳定性的同时,解决成文法本身不周延的问题,从而避免司法实践中出现牺牲实质正义保全形式正义的困境,因此《刑法》第37条在此时又可以理解为是免予刑事处罚事由的兜底条款[30]20。第二, 《刑法》第37条与其他免刑条文之间的独立补充关系可以扩大非刑罚处罚措施的适用范围[37]。其他免刑条文中基本没有关于非刑罚处罚措施的规定,如果承认独立补充关系的存在,可以在所有的免刑案件中,根据个案的具体情况酌情适用非刑罚处罚措施,使刑罚配置更加公正合理。第三,独立补充关系更能契合刑法谦抑性的要求,更能顺应刑罚的发展趋势。刑法的谦抑性要求刑法应依据一定的规则控制处罚范围和处罚程度,凡是适用较轻的制裁方法足以抑制某种犯罪行为、保护某种合法权益时,就不需要适用较重的制裁方法[38]。刑罚的发展趋势也逐渐从报应刑向教育刑转变,更加注重对犯罪分子的教育改造,使其能顺利回归社会,实现良好的社会效果。因此, 《刑法》第37条的独立适用既可以减少不必要刑罚的适用率,促进刑法谦抑性原则的有效发挥;又可以帮助犯罪分子顺利回归社会,对社会关系的稳定与调和产生一定的积极意义。

(三)重视免刑说理:注重裁判文书中论证过程的精细阐释

裁判文书不只是法官单方面的文字表述,更是对审判过程的进一步延伸,其不仅是涉案人员知晓裁判结果的重要依据,更是公众判断司法行为是否正当合理的重要来源。然而在司法实务中,涉及定罪免刑案件的判决书中说理部分简单粗糙、笼统概括、缺乏充分论证的情形客觀存在。因此,笔者认为,应当加强免刑判决中的裁判说理,对“犯罪情节轻微”和“不需要判处刑罚”这两个适用条件进行充分的说理论证:首先要在审理查明部分提及免刑案件所涉及的法定、酌定量刑情节,其次要在本院认为部分对适用免予刑事处罚的条件和依据进行集中说理,并依据从法定量刑情节到酌定量刑情节、从减轻处罚到从轻处罚、从主要事实到次要事实的顺序表述[13]10,形成循序渐进的说理过程,从而使法官的裁量过程更加公开透明,让广大社会公众都能知晓免刑案件的事实情况和判决的真实理由,树立法律的权威和司法的威信。此外,定罪免刑判决说理部分的完善和公开,也会在无形之中督促法官谨慎考量说理的明晰性与裁决的公正性,从而促使其努力提高自身的业务水平和专业能力,提升司法公平公正判处之下的案件质量,提高个案解释与规范适用的公众认同感,契合刑事法治现代化与全面依法治国的时代要求。

四、结语

随着刑事政策和刑罚理念的变更,刑罚宽缓化越来越成为理论界和实务界探讨的热点,尤其是在当前宽严相济的刑事政策和刑法谦抑性原则的指导下, 《刑法》第37条作为“定罪免刑”的兜底性依据,对于刑法的发展具有极其重要的现实意义。然而在理论和实践方面仍存在诸多困境需要突破,完善路径尚需探索。如何妥当地进行刑罚处罚,也是刑罚功能是否有效发挥的关键。对于已经构成犯罪的被告人,审判机关是否需要在定罪的基础上对其免予刑事处罚,关涉行为人的正当权益与刑事法治之公正,刑法理论必须慎重对待,司法实践必须慎之又慎。以裁决文书的实证分析为着眼点,从理论与实践两个角度考察分析“定罪免刑”条款的适用现状与所处困境,并在此基础上深入探讨“定罪免刑”条款陷入适用困境的背后缘由,结合适用条件、条文界限、释法说理三个方面对该条款的完善进行规划评价层面的重塑,确保“定罪免刑”条款在司法实践中的规范化运行。

注释:

① 参见浙江省绍兴市中级人民法院(2020)浙06刑终128号刑事判决书.

[参考文献]

[1] 苏惠渔. 刑法学[M]. 北京:中国政法大学出版社,1994:338.

[2] 何秉松. 刑法教科书[M]. 北京:中国法制出版社,1995:448.

[3] 张明楷. 刑法学[M]. 北京:法律出版社,2013:558-559.

[4] 丁华宇. 《刑法》第37条中定罪免刑制度争议问题的梳理及评析[J]. 铁道警察学院学报,2016(6):74-81.

[5] 易斌. 《刑法》第37条的适用条件及程序要求[J]. 中国检察官,2014(24):67-70.

[6] 贺洪波. 我国《刑法》第37条研究[D]. 重庆:西南政法大学,2014:29-30.

[7] 王勇. 定罪导论[M]. 北京:中国人民大学出版社,1990:8.

[8] 邢志人. 犯罪预备研究[M]. 北京:中国检察出版社,2001:208-209.

[9] 王刘章. 微罪不起诉制度的实证研析[J]. 中国检察官,2012(7):49-52.

[10] 丁华宇. 我国《刑法》第37条关于定罪免刑的司法适用探析[J]. 铁道警察学院学报,2014(5):71-74.

[11] 杜宇. 刑事和解与传统刑事责任理论[J]. 法学研究,2009,31(1):78-91.

[12] 杨帆,蓝章湖. 我国刑事判决说理存在的问题与解决路径——以地方基层法院刑事判决说理为例的分析[J]. 南京社会科学,2019(7):92-98.

[13] 楊晓迪,龚春华. 缘何免刑:对免予刑事处罚尺度把握问题的思考——以116件定罪免刑案件为研究样本[C]. 最高人民法院. 尊重司法规律与刑事法律适用研究(下)——全国法院第27届学术讨论会获奖论文集. 最高人民法院:国家法官学院科研部,2016:10.

[14] 顾一杰. 免予刑事处罚研究[D]. 上海:华东政法大学,2019:33-34.

[15] 马楠,李艳秋. 论相对不起诉制度之立法完善[J]. 中国刑事法杂志,2006(1):85-90.

[16] 李建玲. 酌定不起诉制度适用考察[J]. 国家检察官学院学报,2009,17 (4):123-130.

[17] 张明楷. 刑法学[M]. 北京:法律出版社,2016:634-635.

[18] 马凤春. 论“可以免予刑事处罚”[J]. 山东师范大学学报(人文社会科学版),2009,54(4):141-145.

[19] 贺洪波. 我国《刑法》第37条的外部关系研究[J]. 铁道警察学院学报,2015,25 (2):71-75.

[20] 蒋明. 量刑情节研究[M]. 北京:中国方正出版社,2004:214.

[21] 王新,张志钢. 我国刑法的有罪免刑制度论要[J]. 中国政法大学学报,2014(1):74-84.

[22] 黄伟明. 论定罪免刑条款对刑法边界的解构[J]. 法学论坛,2015, 30(1):131-136.

[23] 高铭暄,马克昌. 刑法学[M]. 北京:北京大学出版社,2017:47.

[24] 王玲. 刑事判决说理问题研究[D]. 长春:吉林财经大学,2016:14.

[25] 周强. 努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义[N]. 人民法院报,2013-07-23(1).

[26] 王利荣. 量刑说理机制[M]. 北京:中国人民公安大学出版社,2012:31.

[27] 陈伟. 反思人身危险性在定罪机制中的功能定位[J]. 法商研究,2010,27(4):70-78.

[28] 邢志人. 犯罪预备研究[M]. 北京:中国检察出版社,2001:208-209.

[29] 刘鑫. 对未成年罪犯适用免予刑事处罚的几个条件[J]. 人民司法,2007(4):19-22.

[30] 夏朗. 《刑法》第37条“免予刑事处罚”研究——基于对2009年至2019年刑事二审判决的实证分析[D]. 武汉:武汉大学,2019:32-33.

[31] 徐久生. 德国刑法典[M]. 北京:中国方正出版社,2004:8.

[32] 刘鑫. 对法定刑在三年以上有期徒刑的未成年人犯罪可适用免予刑事处罚[N]. 人民法院报,2007-01-17(6).

[33] 陈少青. 罪量与可罚性[J]. 中国刑事法杂志,2017(1):42-62.

[34] 马克昌. 刑罚通论[M]. 武汉:武汉大学出版社,2003:736.

[35] 罗克辛. 德国刑法总论[M]. 王世洲,译. 北京:法律出版社,2005:55.

[36] 陈伟. 论人身危险性评估的体系构建[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版),2011,27(1):131-140.

[37] 谢杰,阎寒,王延祥. 非刑罚处罚司法适用情况调查与法理研究[J]. 福建警察学院学报,2010,24(3):64-69.

[38] 张明楷. 论刑法的谦抑性[J]. 法商研究(中南政法学院学报),1995,12(4): 55-62.

Convicted but Not Sentenced: its Application and Normative Judgment

——Based on an Empirical Analysis of 256 Sentences

Chen Wei, Gao Hangxuan

(College of Law, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing, 401120, China)

Abstract: As one of the ways to implement criminal liability, convicted but not sentenced should be stressed in view of positive criminal law today. The criminal judicial policy of leniency and severity and the modesty of criminal law are equally indispensable, which makes the exemption from criminal penalties while being convicted is not rare in the application of judicial practices. But there are still problems like different theoretical understandings, chaotic application standards, blurred application boundaries, confusing citation and unclear interpretation of laws, etc. All the above have been seen from some sentences studied in this paper. To better meet the purpose of law and promote its beneficial function, it is necessary to clarify the criteria and boundaries of the application of related legal provisions for convicted but not sentenced. Focusing on its scale, functional positioning and doctrines of the law, we should analyze the reasons behind the dilemma of judicial application, clarify the misunderstanding of the system and improve the judgment path to change the chaotic situation of misuse and provide reference for the standardized operation of judicial practice.

Key words: convicted but not sentenced; exemption from criminal penalty; minor crime; judicial application

收稿日期:2022-03-05

基金項目:国家社会科学基金项目 (17XFX009);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 (20JZD021)的阶段性成果

作者简介:陈 伟(1978—),教授,博士生导师,研究方向:刑法学。