多向性、多重性与互为主体性:人类学电影项目《阿吾勒》田野关系的考察与反思

2023-07-06阿布都赛米·阿不都热衣木

田野调查(Field Research)是民族志研究的基石,自从英国人类学家马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)开创了科学民族志时代,田野调查便成为人类学研究的立身之本,以及人类学家的“通过仪式”和“朝圣之旅”。在之后的半个世纪里,民族志作品始终是学术讨论的中心议题,但研究者在田野调查中的行动策略和经历等却未被纳入其中。人类学将田野调查视为其考察或研究领域始于20世纪70年代反思人类学(Reflexive Anthropology)的盛行。尤其自上世纪80年代以来,在人类学内部,民族志田野工作和写作已经成为当代理论探讨和革新中最活跃的竞技舞台。[1]于是,人类学界通过研究者在田野地点的活动,包括如何与研究者建立关系、建立什么样的关系,以及在此基础上如何获取访谈和观察的第一手资料等方法论问题,成为检视和反思民族志书写中诸多认识论问题的前提条件。

系列人类学电影项目《阿吾勒》由国内影视人类学者刘湘晨发起,旨在面对快速的社会变迁,一是以一个哈萨克族牧民家庭为例,对草原文化形态——一是依草原生态而延续久远的游牧方式,二是由游牧方式决定的社会组织方式——阿吾勒(awul哈萨克语意为传统牧村)进行抢救的影像纪录。《阿吾勒》拍摄周期长达16个月,主要拍摄地点为新疆阿勒泰地区富蕴县吐尔洪乡霍斯阿热勒村,当地的哈萨克族人主要以“农牧并重”“半耕半工”和“半耕半商”等多元化的生计模式为主。[2]《阿吾勒》拍摄对象为H一家三代共12个人,另外还包括H一家雇佣的牧羊人,以及摄制组成员包括摄影师、录音师和摄助等5-6人。

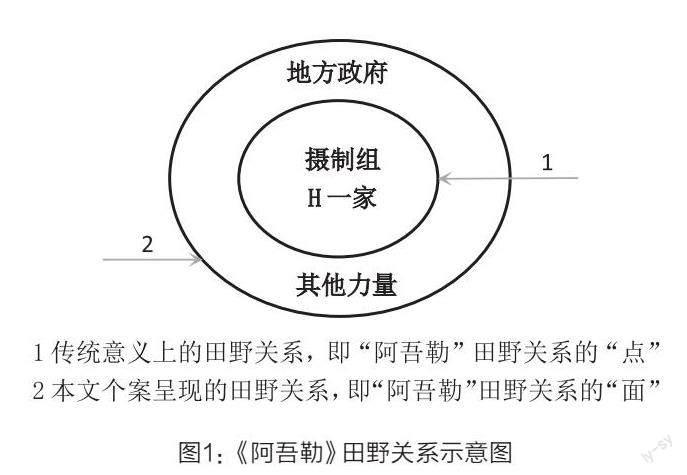

笔者从2020年9月至2021年3月参与观察《阿吾勒》的田野拍摄,考察了拍摄团队、拍摄对象和其他与拍摄相关的行动者的关系演变。对人类学学科而言,田野工作确立了人类学作为学术性学科的制度性地位,对人类学家而言,它以训练新成员并使其社会化为原则性机制。[3]系列人类学电影项目《阿吾勒》的田野关系表现了“面”的多向性、“点”的多重性,并以“点”带“面”,逐漸走向互为主体性的特点。从微观视角呈现《阿吾勒》项目的田野关系及其特点,揭示现代化语境下人类学田野的基本特征,反思以往田野观念的局限性,这为解决全球化、商业化时代人类学电影之“民族志遭遇”(Ethnographic Encounter)普遍面临的问题提供了一个可能的参照。

一、《阿吾勒》田野关系的“点”:互动的多重性

拍摄者与拍摄对象之间的关系是人类学电影田野拍摄的核心关系。自拉比诺的田野反思之后,学者们开始探索田野调查除了“人类学研究的规范标准”之外的意义。先是把田野调查从传统人类学结构化的知识体系中“解救”出来,后又对田野调查进行解构——揭示研究者、研究对象,以及二者关系所发生地点(即田野点)的生态——社会文化和政治等因素之间可能的关系。《阿吾勒》的田野拍摄中,摄制组试图做到与拍摄对象“同吃同住同劳动”,双方关系呈现出以经济、饮食、身体和礼仪性互动为主的多层次互动形式并存的资本的多重性特点。

(一)经济互动

田野中有三种主要“资本”,分别是时间、资金和人,这些“资本”对于某些研究来说可能是足够的,但是也有不够的可能性,最重要的是你在这些问题上必须完全诚实。[4]人类学电影田野拍摄的基本特点就是需要投入大量经济资本,除了摄制组内部摄制所需设备和其他生活开支外,最重要的还有与拍摄对象的经济互动,这在拍摄过程中能够体现出拍摄者对拍摄的态度,以及对与拍摄对象关系的期望。从田野实践看,《阿吾勒》田野拍摄中的经济互动有礼物互动、有偿劳务、物资供给和生活类开销等四种类型。

1.礼物互动:田野中的礼物就像日常生活,在田野中建立互信关系始终不可或缺。《阿吾勒》的田野拍摄中,礼物的流动似乎是刘教授表达拍摄热情与态度、希望建立良好田野关系的象征物。比如每逢节假日、重大仪式,他都有礼物送给拍摄对象。

2020年7月确定拍摄H一家后,送出了一桶30公斤的酥油、价值3000元左右;9月,由于H家马上要举办女儿婚礼,刘教授团队送出一块价值3000元的地毯、2个不锈钢大锅和1个小锅;10月,H小女儿赴乌鲁木齐上大学,摄制组又送出500元;2021年元旦送其两瓶价值300元的饮料和糖;2021年元旦则送出价值400元的酒水和其他礼物;2021年春节送给孩子们人均150元压岁钱;纳吾鲁孜节又送出300元压岁钱。

2.有偿劳务:由于田野调查与拍摄对象一起生活,摄制组与拍摄对象之间形成了有偿劳务和生活物资的供给关系。有偿劳务主要是伙食费,一般来说伙食费根据双方的口头协议支付给家里的女主人。

2020年9月至12月,摄制组提供的伙食费为一人200元/月,钱通过微信转账至女主人。在拍摄对象提出新的经济诉求之后,摄制组与H达成新的经济协议,伙食费提高至一人500元/月,一共2500元/月。

3.物资供给:摄制组一开始在定居点拍摄时,一般隔几天就给该户人家送水果和蔬菜,每个月定期送米面油等物资。自2020年10月,拍摄对象转场到冬牧场之后,摄制组每隔十天到镇上采购生活必需品。

每个月供给的物资包括但不限于:两袋面粉、两袋大米、20公斤左右牛奶、20公斤左右蔬菜、20公斤左右水果、三四瓶大瓶雪碧、三四瓶白酒,价值约1000元。另外,每个月购买一袋面粉用来打馕,材料加工费约300元。摄制组2020年9月底通过H家熟悉的商人购买了4吨煤,总价为2200元,H家也同价购买4吨,但后来摄制组煤的实际用量只有1/3左右。

4.生活类开销:这一类经济互动主要指摄制组和拍摄对象同行到富蕴县城时,前者自行给后者安排住宿和餐饮的情况。摄制组和H一家吃民族餐,通常会按照哈萨克族的饮食习俗点餐。

2020年10月,H家小女儿离家上大学前,剧组在县城请H夫妇和小女儿三人吃饭,约花费400元;11月,H和儿子去县城参加赛马,赛马前一天摄制组请两位吃饭花费500元。当天还给H安排宾馆,房价为120元。2021年3月,也就是转出冬牧场路过恰库尔图时,摄制组请H儿媳妇、女婿和孙子三人吃饭,约花费200元。

(二)喝吧吃吧①——饮食互动

饮食互动源于田野调查中与拍摄对象“同吃”的原则。在这一过程中,无论是一日三餐还是待客时的特殊礼仪,双方都保持着密切互动。在饮食结构上,摄制组成员努力适应和接受拍摄对象的馕、奶茶,拌面、抓饭、咸菜,面条、纳仁(肉和面)等食物。对于导演L而言,与拍摄对象一起吃饭的意义在于帮助摄制组建立“家人”般的关系。另外,在拍摄过程中,在不同场合与拍摄对象一起喝酒也成为双方饮食互动的一种方式,喝酒对摄制组而言是加深交流、增进感情的有效途径,对拍摄对象而言则意味着作为“外来专家”的拍摄者重视其与自己的关系。

(三)劳动互动

人类学的田野调查中,身体互动往往包括两个方面:一种是参与拍摄对象生活和生产活动中的劳动互动,另一种是拍摄者在身体感官上适应当地的习俗,包括饮食、气候和视觉味觉等方面。从双方关系的层面上看,第一种互动是作为直接影响主体间关系的因素而存在。在《阿吾勒》的田野拍摄中,摄制组与拍摄对象互动频繁,积极营造了以“劳动介入”为枢纽的互动模式。在这样的氛围中,刘教授团队在较短的时间内赢得了主人家的信任,进而为后续拍摄打好了感情基础。在每个牧场,摄制组进行体力劳动都有不同的类型,比如春秋牧场放羊、赶牛马群、给牛羊马群喂水等。在定居点,小到帮忙带孩子、给孩子辅导功课、帮忙去镇上买东西、维修电路、当司机和翻译、帮忙取快递等;大到从定居点拉水、拉煤到冬牧场、去戈壁滩找马找羊、协调家庭纠纷等。摄制组在冬牧场几乎每天和H的儿子一起掏羊粪、铲羊粪、铺干羊粪、清理积雪。在转场时,装卸东西,拆、搭毡房,往羊圈上盖篷布等也都是常见的劳动。

(四)言语与礼仪性互动

语言置于特定的田野拍摄过程,有两种意义:一是纯聊天,在聊天中建立、增进与拍摄对象的关系;二是学习和获取地方性知识。《阿吾勒》田野语言互动主要包括闲聊、询问和礼仪性互动言语三种方式。摄制组成员与拍摄对象之间的闲聊是最重要、最常见的交流类型。聊天一般不会有明确的话题和目的,是一种建立和加深感情的有效方式。H一家成员大多是牧羊人,每天至少有三次会主动跟拍摄人员聊天。笔者在田野中发现,闲聊中人人都是知识的主体,都可以提出自己喜欢的话题,闲聊的话题越多意味着双方关系越好。不同于闲聊,询问是介于访谈与闲聊之间的互动方式,主要是以节日、仪式或转场之前询问其程序和内容为目的,做粗略笔记。对于摄制组而言,询问的每一件事都有相应的询问对象,比如节日程序、仪式内容和转场等重要的事情是向H询问。

礼仪性互动包括巴塔和问候,其有两个表现:第一,巴塔是哈萨克族的传统习俗,是饭前饭后、宰牲前和仪式上的许愿环节,主要内容是祈求大家安康富裕,国泰民安。巴塔由饭桌上的长者来做,导演刘教授作为年龄最大的人,在H的邀请下多次做过巴塔;第二,哈萨克族的日常生活中非常重视问候和问候语,因此摄制组成员学会了简单的问候语,每次暂时离开田野点回来或举办活动时都会跟熟人进行问候互动。此外,礼仪性互动体现在学习和模仿的态度上,比如说简单的哈萨克语、与拍摄对象住同样的毡包、跟牧场的动物互动等。

二、《阿吾勒》田野关系的“面”:互动的多向性

除了在田野关系的“点”呈现多重性之外,《阿吾勒》田野拍摄还涉及官方话语和拍摄对象所在社会的其他力量(如图1所示)。美国人类学学会(AAA)1971年指定的人类学职业伦理守则强调,人类学者的工作与多种因素相关……和东道国的政府,与他们合作的特定个人或团体,他们工作的那个国家所有的人口和利益集团。[5]其他相关研究也进一步讨论和指出田野关系的复杂性和多样性。[6]在《阿吾勒》拍摄过程中,导演基于当地的政治话语与秩序,注重与其保持紧密互动,为长期进行拍摄实践获取了必要的政治和社会资本。

《阿吾勒》摄制组与政府部门的关系实际上在2020年6月至7月进行预调查时就已经建立。影视人类学者不仅要与当地的“文化群体”建立关系,还要与行政部门及时交流并取得支持,其必须遵守社区行政管理规章制度。[7]到达田野点之后,摄制组首先按照地方流动人口管理规定主动到村委会登记身份信息,同时还要就来村目的,拍摄内容、意义和周期与村委会进行沟通。在之后的6个月内,摄制组一共去了3次村委会,第一次是询问村里居民的职业和年龄结构,以便采访其生活史的相关内容;第二次是协助村委撰写《關于创设活畜交易市场的可行性报告》;在最后一次交流中,村委会表示会给摄制组缓解冬牧场用煤困难。乡和县级领导的接触多达八次,另外还有两次县级某领导以私人名义来田野点看望摄制组。与政府部门的另一种关系与摄制组的居住地Q镇有关。在双方的数次接触中,Q镇官方协助摄制组解决了拍摄和日常生活所需的物质,摄制组则为镇政府提供宣传片素材。

对政府部门而言,与摄制组接触交流既是他们的工作惯例,又有私人关系成分。相关部门工作人员一方面根据当地的政治和宣传工作要求,对影片内容的政治素质提出诉求,并监督项目的政治质量;另一方面也表达出借助影片宣传地方形象的期望。对于摄制组而言,与政府部门接触意味着其要主动汇报拍摄进程、表达感激之情、获取更多的政治象征资本和政治性地方性知识。实际上,双方每一次交流的主要目的和内容往往都围绕拍摄的进程、意义和目的等进行,反复交流之动机是摄制组通过获取政府部门的信任,进而促使其在基层社会的拍摄活动和关系圈进一步正当化。

拍摄过程中扮演着协调摄制组与当地人关系的另一个角色是当地的非拍摄对象人员,这类力量主要存在于摄制组成员的生活和朋友交际圈,包括摄制组营地的邻里、干部以及从事餐饮、百货和汽修生意的个体户。他们大多自愿为摄制组提供当地的风俗习惯知识、社会活动信息和代表性人物等可拍摄资源。这类人群对摄制组成员在当地“再社会化”(Resocialization)过程中的意义较大。

三、以“点”带“面”:走向互为主体性

美国人类学家詹姆斯·克利福德(James Clifford)认为,民族志学者自己、当地翻译、向他讲述故事以及和他交往的当地人,那些他“只观察,不交往”的当地人,每一个人都是一个主体,他们在一起便是一个交互主体性,即一个社会过程(Social Process)。[8]作为结果,《阿吾勒》的拍摄在复杂的田野话语中持续开展,表明各主体利益诉求得到重视和满足。

第一,超越“拍摄者—拍摄对象”的二元对立关系,相互承认主体地位。走进田野意味着走进一个与“己文化”不一样的多元文化场景。[9]首先,在《阿吾勒》项目拍摄核心田野中拍摄者与拍摄对象都是行动的能动主体,在拍摄过程中双方的诉求都被考虑、协调和解决。在这种关系中,不存在从田野情境和人性剥离出来的“物化”或是工具化的拍摄者和拍摄对象;其次,在关系的改善和维持过程中,双方都有意识地投入巨大的经济、文化、人力、社会和象征资本,并把这些资本有效地转换成关系资本;再者,双方关系超越了“拍摄者—拍摄对象—主客体”的关系,是简单的“看”与“被看”关系,践行了一种基于感情交流的相对平等关系。在拍摄中一贯处于有可能实施“影像暴力”的拍摄者,避免了陷入工具化的关系当中,尊重作为文化主体的拍摄对象的行动习性和意愿。正如庄孔韶所言,人类学的原则有助于每一个人类学者在自己的田野调查点学习互相尊重的态度与和睦相处之道。[10]

第二,人文关怀与情感互惠。人类学田野调查中的主体间性就是拍摄者与文化主体交融与互惠的过程,两者在生活的世界相互交织,取得共识,并通过共识表现一致性的关系。影像素材的采集需要拍摄对象适应摄影机,最后达到拍摄对象几乎忽略设备存在的境界。在研究工作中,一位人类学家至高无上的责任是尽心尽力地对他的研究对象负责,……在做每一件事情的时候,都必须尽自己的力量来保护其调查研究对象的人身和社会及心理方面的利益,包括维护其尊严和隐私。[11]本文个案中,导演根据其拍摄经验预判影像适应时期,决定拍摄的前两个月为消除人与牲畜对设备有意识的警惕性阶段。除了拍摄者的影像适应期策略外,拍摄者与拍摄对象之间的相互帮助、关心、照顾和超越田野时空的关系也能够体现该田野调查互为主体的一面。

第三,互为资本的关系。首先拍摄者与拍摄对象在田野拍摄中往往是一种可利用的资本资源。对于拍摄者而言,拍摄对象是一种文化和关系资源,作为拍摄者“在田野”的前提,是拍摄的合法性所在。而对于拍摄对象而言,拍摄者首先是经济资本资源,双方的经济互动已论证这一点;其次是更广泛的社会象征资本和关系资本,比如拍摄对象拿摄制组来提升个人形象、得到公众恭维或暗示某种社会和政治地位的优势,H经常把摄制组介绍称为“从自治区过来拍摄我的纪录片的摄影师们”就明显论证了这一点;再者是一种政治资本,比如拍摄对象始终觉得自己为当地和地方政府的宣传事业做出了贡献,也为本民族文化的记录、传播和保护做出了贡献。同样,拍摄者与官方之间也存在互为资本的利益关系,而在这个层面上,经济资本基本不参与其中,发挥更多作用的是身份、经验和政治素质等象征性资本。

总之,《阿吾勒》田野拍摄的持续进行意味着各主体的利益在其中得到体现和重视,各话语主体最终形成一个行动网络,并以“点”带“面”,自成包容的“田野共同体”。然而,在这种关系的塑型过程中,拍摄者与拍摄对象的关系则表现出一种相对平等的、动态平衡的、以及互为主体的行动准则和合作模式。毋庸置疑,这为双方关系的持续维持和拍摄的顺利进行提供了根本保障。

四、《阿吾勒》田野反思:当代人类学电影田野的民族志遭遇

学界对田野调查的关注始于马林诺夫斯基的田野日记作为一种亚载体(Subgenre)进入民族志的传统文本空间,并得以认可。[12]之后的田野工作研究和反思指向以下几个问题。

一是民族志生产过程中,田野调查处于“非此非彼”的阈限阶段,就因为这种个人观念与专业思考、个人经历与学科权威、主观感性与客观描述之间的“中间地带”角色,美国学者保罗·拉比诺(Paul Rabinow)的“交流的阈限模式主体间建构的过程”观点认为,互为主体,字面上理解,不止一个主体。但其所处的背景既不完全在这,也不完全在那,所涉及的主体没有共同的假设、经历和传统。[13]Gillian Goslinga等提出“Shadow Side”概念,强调人类学研究方法要求民族志学者使用他们的经验和遭遇,所以人类学家在田野调查中几乎每天都面临着“知道的主体”中公/私分裂的模糊性和局限性。[14]学者王铭铭指出马林诺夫斯基作为人类学家在民族志作品中所呈现的“文化移情”与作为“常人”的他在《日记》中所流露出的“无法移情”的相互矛盾性。[15]笔者以为,这一点体现在马氏在田野工作中始终把个人对土著的态度与收集作为“社会表征”的资料完全分开的态度上,既强调“移情”式(Empathize)主位研究,又在日记中嫌弃土著的生活方式。①

二是田野调查是个性化且变化多端、复杂和流动的过程,需要进行情境化(Contextualization)的分析。澳大利亚人类学家林恩·休谟(Lynne Hume)等认为参与观察的困难常常是感情上“龌龊”的工作,同时他们指出田野互动是混乱、复杂的且富有感情色彩的。[16]美国人类学家克利福德所提出的参与调查是“社会过程”和“民族志所处条件网络”等概念同时强调田野工作的复杂性。

三是人类学电影田野工作方面,学者鲍江从人类学电影的特性出发,指出其能够构造拍摄者与被拍摄者的共同场域,双方在其中展开包括相互倾听、理解与阐释在内的合作与互动。[17]学者陈学礼将人类学电影田野关系延伸到剪辑过程,超越了以往以“拍摄者—被拍摄者”田野关系为中心的时空局限。[18]在田野关系的主体方面,也有学者开创性地提出民族志电影的“配角”概念,并将其与拍摄者、拍摄对象一同称之为人类学电影田野中的三组力量。[19]这种视角无疑拓展了田野工作的横截面,为考察与反思民族志知识生产过程中的田野关系提供了新的视角和概念工具。

首先,当下田野工作和田野关系的复杂环境。在反思人类学思潮的推动下,人类学家在田野中的经历逐渐成为民族志研究关注的领域,实现了布迪厄说的“把对对象的研究作为研究对象”[20]。在这种理论框架内,当今社会之所以有必要把人类学家在田野中的经历和田野中客观存在的诸势力纳入田野范围之内,是因为作为田野问题核心的人处于一个十分复杂的环境当中。信息的流动使经济、政治、社会和文化等因素之间的关聯更加紧密,人完全生活在一个规模更大、互动更频繁的“意义网络”之中。以《阿吾勒》田野关系为个案,全球化与市场经济时代的田野调查呈现出一种广义田野——以“拍摄者—拍摄对象”为核心,以拍摄者与政府部门和其他社会角色的关系为辅助的更广泛的关系网络。克利福德曾言,无论它们的特定关怀是什么,社会文化人类学中所有当代的民族志研究计划正在绘制和探索的就是,在生产关于特定的他者的知识时它们自身所处条件的网络。[21]基于《阿吾勒》田野拍摄的考察,本文认为,田野工作的反思应从田野关系出发,田野关系则应该包括能够对田野产生影响的每一个力量。因此,当下的田野关系不仅仅是“研究者—被研究者”“主—客”二元对立化的传统类型,而是更包容和广泛的,甚至更具挑战和考验的行动场域。

其次,在特定的田野工作环境中,如何保障田野关系诸主体的话语权。在互为主体性的体验理念中,没有谁是被观察者,也没有谁是观察者……是对各种各样故事的相互的、对话式的生产。[22]《阿吾勒》的田野实践表明,田野意味着关系资源的综合投入和运用。其中,学者个人身份、能动性和经验起关键作用,政治、资金和文化因素的协调缺一不可。对于拍摄对象和地方政府、地方势力而言亦是如此,各方在自己的领域投入经济、社会和制度资本,并把这些资本转换成有利于自身利益的话语。因此,田野关系是多层次的、多维的、多重的。从整个民族志“记录—被记录”关系看,“拍摄者—拍摄对象”也是互为主体的、互惠的。但这种论断的前提条件是,诸主体的利益诉求应当在一个动态协调的进程中得到平衡。具体讲,一是导演的文化情怀和文化研究等职业使命,以及个人学术利益;二是拍摄对象获取文化、经济、社会地位和政治信任等资本的诉求;三是地方政府宣传地方形象、保护地方特色文化等责任,这些都能在《阿吾勒》的拍摄体系中找到共同的坐标点。

再者,对田野工作的呈现与反思是人类学反观自身的原点。反思田野工作在民族志书写文化与反思的思想传统中的作用不可忽略。对民族志学者在社会田野中的角色、立场、地位、经验描述,以及对田野中出现的问题、困境的批判性反思,只会加强我们对民族志的理解。[23]而以个案形式探讨田野调查中的主体关系,旨在寻求拍摄者与拍摄对象如何展开合作。人类学家在田野中的行动策略在一定程度上影响获取较为真实的民族志第一手材料,以及研究者在撰写民族志过程中的文化积累和立场是如何形成的等一系列核心问题的可能答案。田野反思或许意味着从人类学的宏大理论结构中“解救”田野调查,进而让主体“活”起来,回归民族志反思的原点。

结语

系列人类学电影项目《阿吾勒》田野关系呈现出“点”的多重性和“面”的多向性,并以“点”带“面”,逐步走向主体间性的特点。项目的拍摄者、拍摄对象和田野中其他势力之间基于利益和感情交织在一起的复杂互动,整体上呈现一种互为主体的田野行动模式:一是在田野关系维度上,展现当下人类学电影田野的一个可能模式——在复杂的田野关系局面中,互为主体的田野关系是解决问题的根本;二是在田野的反思层面上,仅把“拍摄者—拍摄对象”关系为田野关系的“二元对立”观念,在地方社会商业气氛浓烈、个体与地方政府关系日益紧密的今天,无法揭示当下田野调查中的真正关系话语;三是在人类学的高度上,田野调查中的“研究者—被研究者”关系应当成为反思民族志书写的原点,因为田野调查正越来越多地影响着民族志研究。从这个意义上看,田野并非一个标准化了的工具性程序,而是充满人性的“另一个世界”。

参考文献:

[1][美]乔治·马尔库斯.作为文化批评的人类学:一个人文学科的实验时代[M].王铭铭,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998:8.

[2]罗意.游牧民定居与草原生态环境变迁——基于新疆吐尔洪盆地的考察[ J ].民族研究,2020(05):69-81.

[3][德]约翰尼斯·费边.时间与他者:人类学如何制作其对象[M].马健雄,林珠云,译.北京:北京师范大学出版社,2017:183.

[4]H.Russell Bernard.Research Methods in Anthropology:Qualitative and Quantitative Approaches[M].AltaMira Press,Lanham,2005:72.

[5][11][美]卡尔·海德.影视民族学[M].田广,王红,译.北京:中央民族学院出版社,1989:179,180.

[6][16][澳大利亚]林恩·休谟.人类学家在田野:参与观察中的案例分析[M].龍菲,译.上海:上海译文出版社,2010:10-11,74.

[7]阿布都赛米·阿不都热衣木.口述民族志的影像呈现[D].乌鲁木齐:新疆师范大学,2017.

[8]James Clifford.On Ethnographic Authority[ J ].Representations,1983:118-146.

[9]地木拉提·奥迈尔,崔延虎.跨文化交际研究的地方经验:我和他,我和你,我们——两个新疆人类学研究者的对话[ J ].新疆师范大学学报:哲学社会科学版,2003(04):93-97.

[10]庄孔韶.文化与性灵[M].武汉:湖北教育出版社,2001:138.

[12][22][23][美]詹姆斯·克利福德.写文化—民族志的诗学与政治学[M]//[美]乔治·马库斯,编.高丙中,译.北京:商务印书馆,2006:60,14,167.

[13][20][21][美]保罗·拉比诺.洛哥田野作业反思[M].高丙中,康敏摩译.北京:商务印书馆,2008:147,155.

[14]Gillian Goslinga&Gelya Frank.In the Shadows:Anthropological Encounters with Modernity.in Athena McLean and Annette Leibing.The shadow side of fieldwork:exploring the blurred borders between ethnography and life[C].Oxford:Blackwell Publishing Ltd,2007:Foreword.

[15][英]勃洛尼斯拉夫·马林诺夫斯基著.一本严格意义上的日记[M].卞思梅,等,译.南宁:广西师范大学出版社,2015:11.

[17]鲍江.“他者”到“你我”——中国人类学电影开山作品的理论启发[ J ].中央民族大学学报:哲学社会科学版,2014(05):72-81.

[18]陈学礼.以镜头“写”文化:民族志电影制作者和被拍摄者关系反思[D].昆明:云南大学,2015.

[19]阿布都赛米·阿不都热衣木.被隐藏的角色:论民族志电影田野中的配角[ J ].哈尔滨职业技术学院学报,2021(01):168-170.