国际体育素养体系的多维比较与发展趋势分析

2023-06-28田恒行孙铭珠尹志华孟涵刘皓晖

田恒行 孙铭珠 尹志华 孟涵 刘皓晖

摘 要 体育素养对于提高人类生活质量具有重要意义,为了了解国际研究发展趋势,对美国、加拿大、威尔士、澳大利亚、新西兰和国际体育素养协会6个国家、地区或组织的体育素养体系进行比较分析。在体育素养研究的背景方面:共性表现为人口健康问题突出、运动参与需求强烈;差异表现为原有健康促進模型适用性不足和学校体育教育的定位偏误。概念体系方面:共性表现为体育素养强调“身心一元”的立场、重视“具身认知”的地位、涵盖“全面发展”的要素;差异表现为灵活应用“定义性声明”。结构领域方面:具有形成了“结构领域+内涵”两级呈现方式、重视“身体、情感、认知”同等地位的共性;具有强调积极“运动体验”的差异。发展阶段划分方面:共性表现为强调过往经验影响,划分了渐进的发展阶段;差异表现在与经典运动模型的融合。测评方面:具有测评主体协同发展、内容有机互补的共性;表现出测评方法多元共生、通过自我测评实现有效激励的差异。培养方面:共性表现为重视多元主体的协同治理、明确运动参与的关键作用;差异表现为关注特殊人群的健康发展。未来体育素养研究将关注“全生命周期”,提升人类健康水平;重视“纵横联结”,构建科学框架体系;强调“整体测评”,复现真实运动情境;突出“全纳培养”,面向全体人群发展。

关键词 体育素养;框架体系;素养测评;素养培养;全生命周期

中图分类号:G 843 学科代码:040302 文献标志码:A

DOI:10.14036/j.cnki.cn11-4513.2023.03.010

Abstract Physical literacy plays a vital role in improving the quality of human life. In order to know the international research trends, this paper compares and analyzes the physical literacy systems of six countries, regions or organizations - the United States, Canada, Wales, Australia, New Zealand and the International Physical Literacy Association. In terms of the development context, the commonalities are outstanding population health problems and strong demand for sports participation; the differences manifested in the lack of applicability of the original health promotion model and the bias of school physical education. In terms of the definition, the commonalities are physical literacy emphasizes the“monism” stance and the status of “embodied cognition”, covering the elements of “holistic development”; the difference manifested in the flexible application of “definitional statements”. In terms of structural domains, there are the commonalities of adopting a“structural domains + connotations”approach to presentation, with equal emphasis on“physical, emotion and cognition”; and also a difference in the emphasis on positive“movement experiences”. In terms of development stage division, the commonality is emphasis on past experience and delineation of progressive stages of development; the difference manifested in the integration with classical motion model. In terms of assessment, the commonalities are focus on a synergy of subjects and an organic complementary of diverse contents; and there are also differences in the multiple symbiotic approaches and effective motivation through self-assessment. In terms of cultivation, the commonalities are focus on collaborative governance of multiple subjects and clarifying the key role of movement participation; the difference manifested in focusing on the healthy development of special populations. In the future, physical literacy research will focus on the“whole life cycle”to improve human health; emphasise“vertical and horizontal linkages” to build a scientific framework system; emphasise“holistic assessment”to reproduce real exercise circumstance; and highlight“inclusive cultivation ”for the development of the whole population.

Keywords physical literacy; framework system; physical literacy assessment; physical literacy cultivation; all life cycle

随着科技发展,人们的生活方式正在逐渐发生变化,身体活动水平降低导致了严重的健康危机。例如,当前许多国家正在面临着身体活动下降和久坐行为上升的问题,从而进一步导致了肥胖、高血压、糖尿病等可预防疾病比例的增加[1]。健康生活方式的减少还意味着许多孩子无法充分学习基本动作技能,这将影响其一生的身体发展。体育素养强调身心一元论,重视身心的整体性。发展体育素养有利于改善国民生活方式,促进终身体育习惯养成[2]。当前国际上高度关注体育素养的研究,一些国家已经建立起相对完整的体育素养体系。我国2016年发布了《关于强化学校体育 促进学生身心健康全面发展的意见》,首次从国家层面明确提出全面提高学生体育素养[3]。2019年发布的《体育强国建设纲要》中把持续提高全民族身体素养上升为战略目标[4]。2020年相继发布了《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》,提出要积极完善评价机制,启动在高校招生中使用体育素养评价结果的研究[5-6]。由此可知,体育素养已成为全民健康促进的优先发展事项。为了更好地推进我国体育素养研究,本文选取美国、加拿大、威尔士、澳大利亚、新西兰和国际体育素养协会(IPLA)为研究对象,从体育素养的研究背景、概念体系、结构领域、发展阶段、测评和培养6个方面对国际上较成熟的体育素养体系进行比较,探究体育素养发展趋势,以期为我国体育素养研究提供理论依据。

1 国际体育素养体系的多维比较

1.1 体育素养研究背景比较

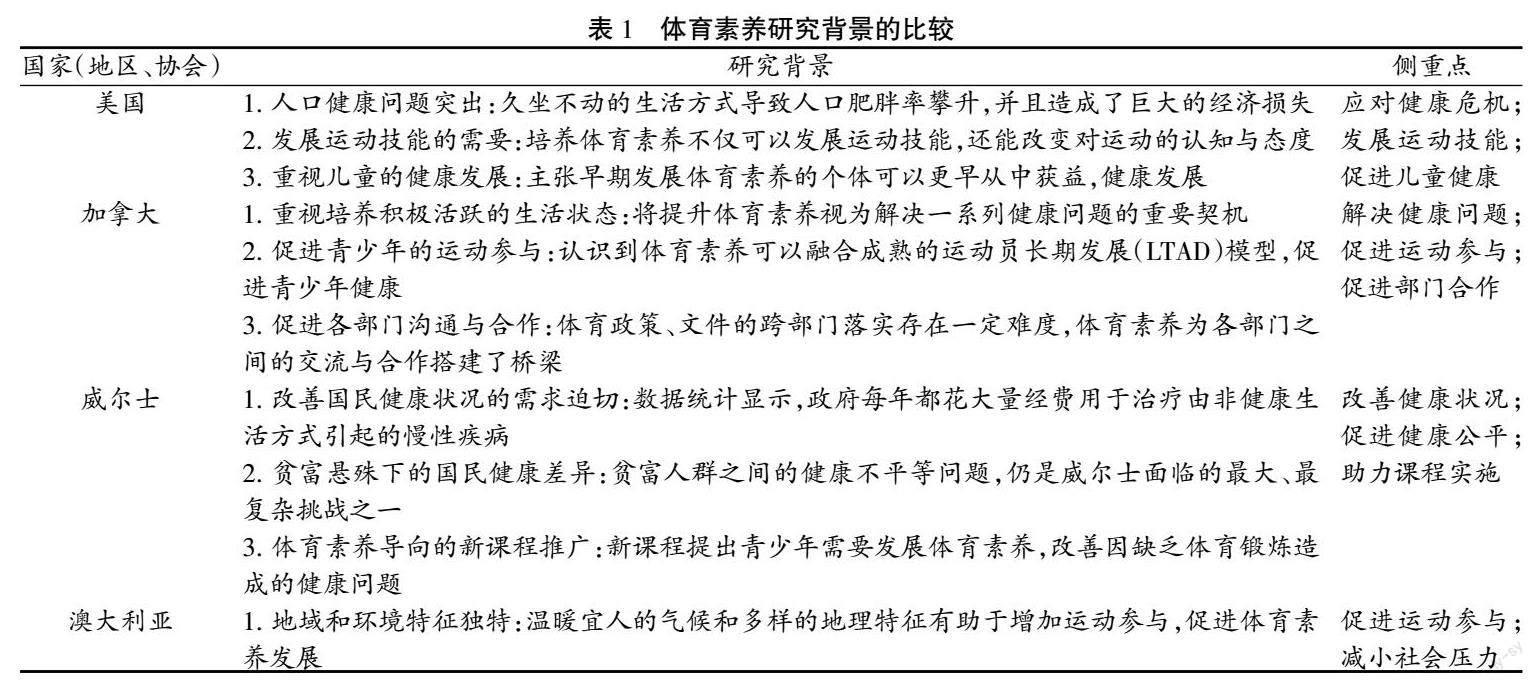

随着新一轮科学技术和产业革命的推进,人类生活方式发生了巨大变化,久坐现象成为常态。身体活动严重不足引发了一系列慢性疾病,给人类健康带来了巨大威胁。尽管如此,这些世界性的健康问题以及对身体活动价值的认识仍然没有得到足够的重视,对于学校体育的价值定位依然存在不同程度的偏误。在此背景下,对体育素养的认识与推广显得尤为迫切。国际上的体育素养研究背景既有共性也有差异性(见表1),对这些研究背景进行解读有助于理解体育素养的功能和定位,明确体育素养发展目标。

1.1.1 体育素养研究背景的共性分析

1)人口健康问题突出。从全球范围来看,工业化和城镇化正在不断推进,并且成为了不可避免的发展趋势。对于不同国家而言,这一趋势造成的影响高度相似,其中最突出的表现便是全球性积极生活方式的减少。缺乏身体活动造成了居民身体素质下降和慢性疾病比例上升,使世界各国都面临严峻的健康问题挑战[7]。这些健康问题挑战不仅直接增加了医疗支出、影响了国家财政计划,而且间接降低了人口质量、影响生育水平,最终影响到国家的各项战略。因此,各国都在迫切寻求人口健康问题的解决方案。

2)运动参与需求强烈。为了促进健康目标的达成,世界各国都在探索如何改善人们的身体健康状况。针对当前面临的健康问题,仅凭借发展医学、治疗已知疾病還不足以保证居民的健康生活。若想提高居民生活质量,还需要做好健康教育和健康促进,增加居民的健康储备。在这一过程中,运动参与成为促进健康的有效手段,能产生积极的健康效益。但运动促进健康并非一项简单工作,不仅要发展身体能力,还要培养个体对于运动的情感和认知。在此背景下,体育素养得到了有效重视。例如,美国提出培养体育素养不仅可以发展运动技能,还能改变运动态度;澳大利亚认为发展体育素养可以增加身体活动,减少久坐行为。总体而言,国际上将发展体育素养看作满足运动参与需求的有效手段。

1.1.2 体育素养研究背景的差异分析

1)原有健康促进模型适用性不足。目前,只有新西兰将体育素养代替了原有的健康促进模型作为研究背景,与国际上其他研究背景表现出了明显差异。健康促进模型是对健康机理进行深入研究,表达各变量和个体健康之间关系的模型,对个体健康促进具有不可忽视的作用。新西兰在探索健康促进的过程中曾经开发过“四维健康”模型,但该模型仅针对特定领域,适用的群体也存在局限性。如今新西兰使用体育素养代替了原有健康促进模型[8],有助于在更加广泛的人群中发挥健康促进作用,展现了体育素养更加包容的特点[9]。

2)学校体育教育的定位偏误。IPLA将学校体育教育定位偏误作为体育素养的研究背景,在国际上是非常特殊的做法,十分值得关注。学校体育的本质是“人的教育”,不仅与广大青少年的健康有着密切联系,还承担着促进个体全面发展的重任。但目前许多学校将竞技体育作为发展重点,缺少对体育活动意识与习惯的关注,这限制了普通学生的身心发展。在身体活动缺乏的当代,学校体育面临着更大的责任和挑战,但同时也获得了更多机会[10]。IPLA将学校体育教育定位偏误视为体育素养研究的重要背景,展现了体育素养不仅强调身体发展,还充分重视运动认知和情感,有助于促进普通学生的身心全面发展。

综上所述,全球性体力活动下降是体育素养研究的大背景,在运动不足成为全球重要风险因素的危机下,体育素养正在为各国健康状况下滑提供新的解决方案。体育素养从提出到传播,表现出了良好的包容性和适用性,在特定情况下改良了原有的健康促进模型,甚至被视为促进学校体育健康发展的有效保障。

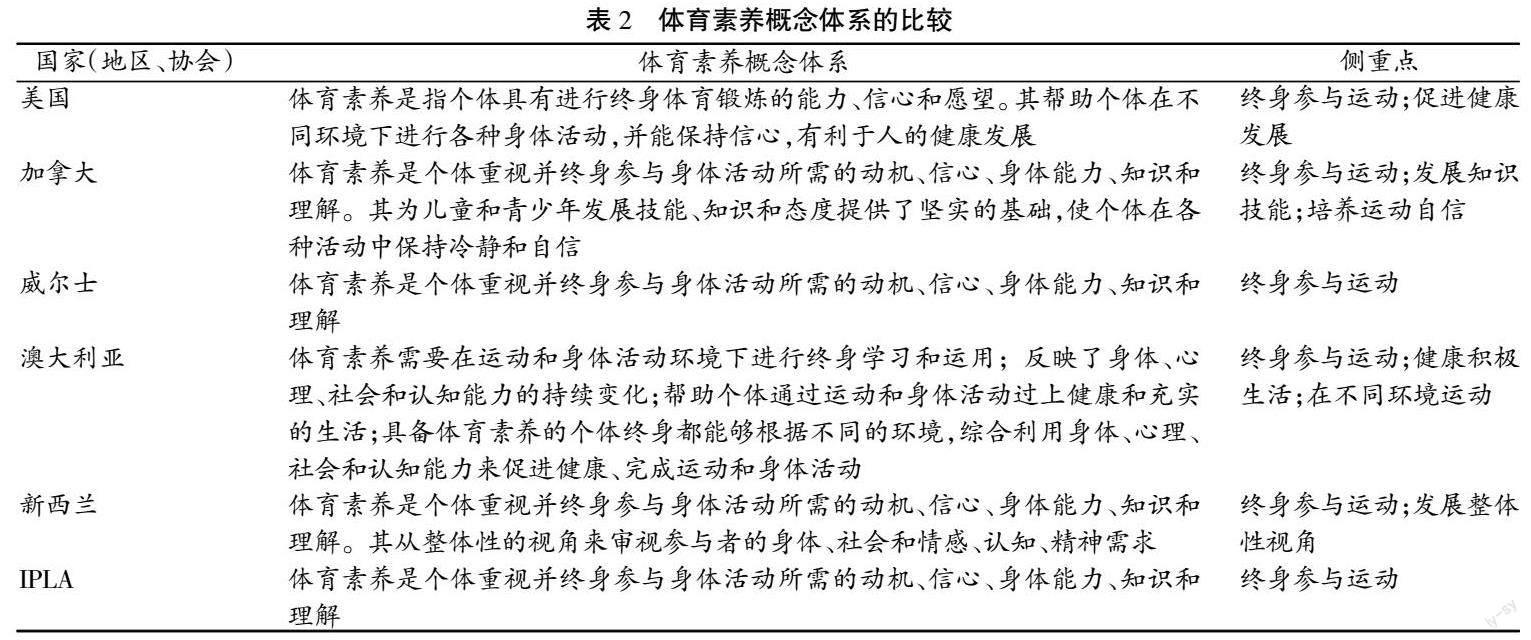

1.2 体育素养概念体系比较

提及体育素养的概念,国际上普遍认同Whitehead的观点:即体育素养能够反映个体的动机、信心、身体能力以及知识/价值观,促进个体参与运动和身体活动等具有身体意义的追求[11]。1993年,Whitehead在国际女子体育教育和运动协会大会上提出体育素养的概念,促使这一概念进入公众视野。2010年,Whitehead又在专著Physical Literacy: Throughout the Life Course中对体育素养进行了学术化的系统阐述,这引起了国际上许多学者的关注和探讨,促进了体育素养的快速发展[12]。2019年,Whitehead再次发表名为Physical Literacy Across the World的专著,对国际上的体育素养发展进程进行回望[13]3。在体育素养发展过程中,基于Whitehead的观点,国际上形成了各具特色的体育素养概念体系(见表2),这些概念体系为理解体育素养的本质提供了方向。

1.2.1 体育素养概念体系的共性分析

1)强调“身心一元”的立场。国际上的体育素养概念体系中明确表达“动机、信心、身体能力、知识和理解”属于同一层次,其中“身体能力”可视为个体身体层面的代表,而“动机、信心、知识和理解”强调了个体精神层面的发展。将身体和精神发展置于同等重要的位置,可有效破除只关注身体发展的沉疴,强化对于运动情感和认知的重视。总体而言,体育素养以更加整体性的视角来看待运动参与问题,重视身体、情感、认知三者的同等地位,明确表达了“身心一元”的哲学观点。

2)重视“具身认知”的地位。具身认知是指个体抽象的认知根植于身体活动中,即人类对客观世界的认知源于身体在世界中的活动[14]。具身认知思想将身体作为人类认知世界的基本方式,充分体现了身体活动对人类生存发展的重要性。在体育素养概念体系中,十分重视从个体身体角度出发,关注实际参与运动以及进步的过程。例如,美国强调发展个体终身体育锻炼的能力,注重不同环境下的身体活动;加拿大强调在各种身体活动中保持冷静;澳大利亚强调在身体活动情境下学习和运用身体、心理等能力,这体现了国际上重视将身体活动作为构建体育素养概念体系的基础,表现出了明显的具身认知观。

3)涵盖“全面发展”的要素。体育素养旨在促进群体健康,使人们变得更加活跃,并促进个体完整人格的发展[15]。因此体育素养概念体系中不仅关注身体活动产生的结果,还强调对身体活动内在价值的挖掘,重视身体、情感和认知的全面发展过程。例如,加拿大、威尔士、新西兰和IPLA均在体育素养概念体系中强调动机、信心、身体能力、知识和理解,这些要素不仅关注外在身体能力,还重视个体内在的动机、信心、知识和理解发展。总体而言,体育素养概念体系挖掘了人的内在价值,涵盖了个体实现全面发展所需的要素。

1.2.2 体育素养概念体系的差异分析

灵活应用“定义性声明”。澳大利亚运用了详尽的定义性声明,成为了国际体育素养概念体系中的一大差异。相对于国际上较为规范的定义方法,澳大利亚的体育素养概念体系跳出了简短语言的形式,从核心、构成、重要性和期望4个方面对体育素养进行了较为具体的描述。为了确定澳大利亚的体育素养概念体系,Keegan等组成了体育素养专家组,经过一系列的研讨会和3轮专家咨询调查,该小组就“定义性声明”的形式达成一致。尽管以往研究中很少有概念是由其相关的原因和结果来定义的,但是澳大利亚认为对概念进行简单易懂的阐释更重要。为了实现这一目标,他们从其原因、结果和背景中解析出了核心概念[16]。“定义性声明”的形式与国际上其他概念体系具有明显差异,但有利于更加明确地描述体育素养特征,本质上是从读者的角度出发,关注个体对于体育素养的深刻理解。

1.3 体育素养结构领域比较

结构领域是体育素养体系中最关键的部分,可以表达体育素养的价值取向。当前国际上形成了多种多样的体育素养结构领域划分方式,有效展现了体育素养的不同特点。在划分结构领域的基础上,国际上还对各结构领域的内涵予以解读(见表3),以帮助人们深刻理解体育素养。

1.3.1 体育素养结构领域的共性分析

目前,国际上的体育素养结构领域大体上以“身体、情感和认知”这3个领域为基础。1)身体领域。关注个体在运动中习得并应用的体能、动作技能和身体控制能力,并且重视技能的协调和应用[16]。身体领域通常不过分强调绝对的运动成绩,而是重视动作技能的协调以及在运动情境下的实际运用。2)情感领域。主要描述个体对身体活动的动机和信心。在情感领域取得成功的个体不仅意味着在运动中表现出兴趣和自信,还意味着能够合理地调节运动中的情绪反应,积极应对运动或比赛过程中所遇到的挫折。3)认知领域。关注运动和身体活动方面的知识与理解。在认知领域得到良好发展的个体能够关注与他人以及环境的互动,并且能够从运动中发现规律、形成良好的逻辑。

在3个具体领域的基础上,国际上对体育素养结构领域的划分表现出2个突出特点。1)形成“结构领域+内涵”的2级呈现方式。当前国际上体育素养的结构领域表现出鲜明的2级特征。第1级用于呈现构成体育素养的若干领域,不仅有助于清晰展示体育素养的轮廓,而且可以表现对体育素养的理解。例如,加拿大将体育素养划分为身体、情感、认知、行为这4个构成领域,方便读者快速明确体育素养的结构。第2级是对每个结构领域深入进行阐释说明,有助于表达各结构领域的内涵,进一步厘清体育素养传达的理念,帮助个体对体育素养形成更加全面、深入地认识。2)重视“身体、情感、认知”的同等地位。Whitehead總以身体活动作为基础,对体育素养展开哲学性思辨,认为积累身体经验便是塑造人格的过程,运动帮助个体塑造自我[11]。体育素养以一元论、现象学和存在主义为理论基础,十分强调身体经验与个体情感间的密切联系。发展至今,国际上的体育素养结构领域虽然在具体表述或者呈现方式上有所差异,但总体而言,既展现出对身体能力和运动技能的关注,又传达了对情感和认知领域的同等重视(见图1)。

1.3.2 体育素养结构领域的差异分析

强调积极的“运动体验”。在威尔士的体育素养结构领域中,专门提出了“大量的机会”,是国际体育素养结构领域中的重要差异。威尔士的体育素养结构领域包括身体技能、信心和动机、大量的机会。其中,“身体技能”领域强调学习体育技能并且参与更广泛的体育活动;“信心和动机”领域强调积极的身体活动有助于建立内在动机和信心,这都体现出威尔士非常重视实际运动参与。不仅如此,威尔士还在结构领域中专门强调“大量的机会”,旨在促进个体充分实践和练习,强化个体的积极运动体验[17]。个体对客观世界的认知源于身体活动,威尔士创造性地将“大量的机会”作为基本结构,既突出了运动情境的重要价值,又强化了具身认知的观点,为丰富体育素养的结构领域提供了良好借鉴。

1.4 对体育素养发展阶段划分的比较

在完整的体育素养框架体系中,对体育素养发展阶段进行划分是不可或缺的一环。结构领域从横向上展现了体育素养内涵,而发展阶段划分是纵向上对体育素养内涵的重要补充(见表4)。划分体育素养的发展阶段不仅有利于完善体育素养框架体系的结构、增强框架体系的纵横联结,还有利于体现体育素养的延续性以及贯穿个体全生命周期的特点。

1.4.1 体育素养发展阶段划分的共性分析

当前国际上的体育素养发展阶段划分虽然在表现形式上有所差异,但本质上体现了一个共同点:尊重个体过往经验的影响,划分了逐步递进的发展阶段。无论是依据体育素养发展水平划分为发展、胜任、熟练等特有水平,还是依据个体的生命历程划分为儿童、成年、老年等发展时期,都表现出了循序渐进的特点。从现象学的角度出发,个体对事物的认知并非独立存在,而是受到过往经验的影响,现象学中将这个观点称作“前理解”[18]。以特定的发展阶段或是个体年龄作为呈现形式,都表现出逐步递进的特点,并且展现了体育素养发展的延续性。这契合现象学中“前理解”的观点,体现了体育素养发展阶段划分的规范性。

1.4.2 体育素养发展阶段划分的差异分析

融合经典运动模型,划分发展阶段。加拿大的体育素养发展阶段划分融合了运动员长期发展(LTAD)模型,在国际上的体育素养阶段划分中具有显著特色。如果单从形式上看,加拿大根据体育素养的发展水平,划分了逐步递进的7个阶段。当进一步分析背后的原理,可以发现加拿大有效结合了原有的LTAD模型。该模型整合了有关生长发育的多学科知识,对于促进运动参与、构建青训体系都具有重要意义。体育素养发展阶段与LTAD模型的有效融合,进一步提升了体育素养的使用价值。无论是运动员还是普通个体,都可以将体育素养发展的前3个阶段视为“构建坚实的基础”时期,并且可以在“学习训练”阶段转移到不同类型的专项运动中。总体而言,加拿大的体育素养发展阶段划分有效结合了运动员的发展过程,也为普通个体的终身体育发展指明了方向,有助于对普通个体形成激励作用,促进其体育素养学习与进步。

1.5 体育素养测评比较

测评是体育素养体系的重要构成部分,是对个体体育素养水平的科学评判。科学的测评不仅有利于个体了解自身体育素养发展水平,还有助于形成针对性的干预策略。因此,有关体育素养测评的工具、方法等成为重点研究方向,国际上有关体育素养测评的研究正在快速发展(见表5)。

1.5.1 体育素养测评的共性分析

1)测评主体“协同发展”。①负责体育素养测评方案开发的称为宏观主体。当前国际上的宏观主体通常由国家层面的专业组织担任。例如,加拿大的终身体育组织致力于促进健康发展和体育活动优化,并且统筹体育战略规划和资源配置。这些专业组织既有扎实的体育工作经验,可保证测评方案的科学性;又具有良好的协调能力,可联合国内高校或科研机构,以协作方式共同开发体育素养测评方案。②负责体育素养实际测评的是微观主体。当前体育素养测评的微观主体分为三类。第一类是受过专业训练的测评工作人员,保证正式测评过程的规范与顺利;第二类微观测评主体为体育教师,是学校体育素养测评的主要实施者[19];第三类微观主体是家庭成员或教练员,展现了体育素养测评主体的广泛性和自发性[20]。总体而言,合理的宏观主体有利于调动多方资源,多元的微观主体有助于豐富测评情境,两大主体的协同有助于促进体育素养测评发展。

2)测评内容“有机互补”。当前部分国家已开发出相对明确、具体的体育素养测评工具,这些测评工具有较为丰富的测评内容。例如,加拿大新版CAPL的测评内容涵盖身体能力、日常行为、动机与信心、知识与理解4个维度,测评内容有机互补[21]。而尚未开发体育素养测评工具的国家、地区或组织也正在积极关注国际上的测评方案,并尝试提出适应自身状况的体育素养测评内容,这些创新性的内容同样有效推动了体育素养测评的发展。

1.5.2 体育素养测评的差异分析

1)测评方法“多元共生”。体育素养测评方法主要包括正式评价和非正式评价,国际上在选择测评方法的过程中表现出了许多差异。正式评价通常以德尔菲法确定测评框架,形成完整测评体系,再根据测评体系形成完善的方案,具有系统性和规范性的优点。但目前国际上大多数测评仍是非正式评价,只提供了体育素养测评的参考步骤或模型[22],不能直接形成体育素养分数。但非正式评价丰富了体育素养测评的形式,有利于测评主体和客体之间进行更加丰富的情感交流。

2)通过自我测评实现“有效激励”。在加拿大和澳大利亚,近年来出现了运用“自我报告”形式进行测评的新方法,与以往的体育素养测评表现出了明显差异。例如,加拿大的PLAY-self利用自我评估形式问卷,测评个体的运动动机倾向和自我效能;澳大利亚的PL-C Quest完全采用图示化自我报告方法,为世界范围内的体育素养测评提供了新思路,在一定程度上能够激发个体的内部动机,有助于促进个体参与身体活动的行为[23]。已有研究表明,个体对于身体的自我认知非常重要,并且通常与体育活动行为直接相关。采用自我报告的形式来评价体育素养水平,不仅能够确定个体感知到的体育素养水平,而且有助于培养个体的自我效能感,从而达到促进运动参与的目标。

1.6 体育素养培养策略比较

目前国际上的体育素养培养主要分为2种类型,一方面是发布体育素养指南,在宏观上为培养体育素养提供上位指导;另一方面是呈现体育素养培养的实例,解析体育素养微观层面的培养过程,促进公众对体育素养培养的理解。总体而言,当前国际上形成了多方参与、多种方法介入、多元主体协同的体育素养培养模式[24],但培养策略也不尽相同(见表6)。

1.6.1 体育素养培养的共性分析

1)重视多元主体的协同治理。发布体育素养指南是国际上的常见做法,可以有效促进多元决策主体参与培养过程。体育素养指南需要经历严格的决策和开发过程,在多方面都表现出了非凡的意义。在宏观层面,发布体育素養指南展现了国家政策的支持,有助于提升对体育素养的重视程度,提高体育素养在决策主体心中的战略地位。在中观层面,开发体育素养指南的过程促进了不同组织间的有效合作,有利于提高指南的落实效率。在微观层面,体育素养指南为人们提供了参考依据,明确了体育素养的落地方式。总体而言,体育素养指南有利于促进家庭、学校和社区形成良好的氛围,提升对体育素养培养的价值认同,促进多元主体形成共识[25]。

2)明确运动参与的关键作用。当前国际上发布的体育素养指南和培养实例主要针对儿童青少年群体,重视采用游戏和玩耍的形式,统整兴趣、技能和主动性的培养。对于儿童青少年而言,增加玩耍机会可以有效帮助个体在运动参与过程中获得动机和信心,同时促进基本运动技能发展,为终身运动参与打下基础。此外,体育素养指南和培养实例中还重视对竞技运动项目的改造,使规则的变化更有利于促进不同群体的运动参与,获得高质量的运动体验。总体而言,体育素养培养指南和实例的开发需要贴近个体日常生活,尊重个体的爱好和需求,切实促进个体的运动参与[26]。

1.6.2 体育素养培养的差异分析

关注特殊人群的健康发展。加拿大开发了针对特殊人群的体育素养培养方案,与国际上的其他方案有明显差异。由于多个民族和宗教信仰并存,再加上教育水平参差不齐,因此加拿大体育事业发展呈现不均衡的状态。基于这种状态,加拿大意识到要关注一些社会特殊人群,让体育素养更大范围地惠及加拿大人。这些特殊人群包含了原住民、女性、残疾人以及法裔加拿大人。对于原住民,加拿大提出要从身体素质、精神、认知和情感、文化这4个方面提供明确的专业指导,减少他们的运动消极状态。对于女性,主要从解决人际障碍、准入和机会障碍、项目障碍3个方面着手,体现女性的社会价值,并且促进女性的体育素养培养。对于残疾人而言,加拿大正在从改变意识和第一次接触这2个方面出发,进行残疾人的体育素养培养规划。对于法裔加拿大人,要将运动作为加强联系的重要方式,通过体育运动让他们感受到加拿大的团结,促进沟通并解决困难。总体而言,针对特殊人群的培养是国际上具有开创性的做法,有效展现了体育素养的包容性,使国际社会进一步重视全纳思想,促进不同群体的运动参与。

2 体育素养研究的未来发展趋势分析

2.1 关注“全生命周期”,提升人类健康水平

经历了新型冠状病毒引发的全球重大健康危机,体质和健康问题已愈发成为人们关注的焦点,但在如何科学地培养锻炼动机和信心、发展身体能力、提高体育知识和理解方面,仍然存在很大的进步空间。已有研究表明,发展体育素养是产生健康效益的关键机会[27],为人们提供了身体、心理、社会和认知方面的健康和福利,因此,应重视体育素养在全生命周期健康中的重要角色,明确体育素养在全人类发展中的重大意义。基于此,未来需要将体育素养纳入教育、卫生、体育领域的政策和项目中,以发展体育素养为出发点,积极寻求跨领域的合作。在宏观层面上,首先,需要行政部门牵头主导,加强体育与卫生健康部门的有机融合,成立专门部门来推进体育素养工作。其次,要制定有效的顶层方案,出台体育素养的政策保障,加大对体育素养发展的资金支持。最后,要划清各部门的权责范围,形成相互监督和相互促进的有效机制。在中观层面上,首先,要联合中国体育科学学会、中国教育学会体育与卫生工作分会等学术组织,参与体育素养培养方案的设计与构建,选拔专家组成员组建高质量的决策咨询智库,保障人才的供给。其次,要促进社会团体和民间组织参与体育素养活动计划的制定与组织,保障丰富高效的体育素养活动。在微观层面上,首先,要增强社区和学校在体育素养培养方面的贡献,做好体育场地、器材的建设和保障。其次,要帮助家庭成员明确体育素养的价值,形成相互支持的氛围;再其次,要帮助个体形成主动健康的意识,积极发展体育素养。总体而言,发展体育素养需要加强教育、卫生和体育部门之间的沟通与合作,提升供给服务的质量,推动人们改善行为并增加自信,在全生命周期中获得支持并保持健康。

2.2 重视“纵横联结”,构建科学框架体系

体育素养作为提升人类生活质量的新选择,需要特别重视框架体系的科学完整性,结构领域和发展阶段的划分便是促进框架体系完整性过程中不可忽视的一环。纵横联结的体育素养框架在国际上得到了一定的认可和实践。例如,澳大利亚的体育素养框架做到横向4个领域与纵向5个阶段相结合;IPLA的“体育素养之旅”框架同样由4个结构领域和5个发展阶段组合而成[13]77,形成了强调纵横联结的科学体系。从横向来看,结构领域呈现了体育素养发展的理想形态,有利于个体对自身全面发展的思考,促进对生命发展“宽度”的有效认知。但仅关注横向的结构领域便过于孤立,难以展现体育素养发展的动态性和延续性。从纵向来看,发展阶段的划分彰显了体育素养的发展路径,有利于个体对全生命周期的认知,并且关注生命发展的“长度”,在不同发展阶段获得相应支持。但过于关注体育素养发展阶段易表现出竞争性,有悖于弱化绝对竞争的出发点,也不符合强调个体进步的过程性。因此,横向结构领域与纵向发展阶段的纵横联结会成为体育素养框架未来发展趋势(见图2)。

未来在构建体育素养框架体系的过程中,需要遵循以下立足点。1)在横向结构领域上,要确立“身心一元”的出发点。在最传统的认知科学理论体系中,身体经验对于认知的作用被排除在外,由此形成了“身心二元”的观点。随着认知科学革命的推进,“身心一元”的观点才逐渐得到广泛的推广和认可。镜像神经元的实验成功证明了个体是基于自身与外界环境的交互行为过程来理解他人的相应行为并促进情感和认知的发展,有效捍卫了“身心一元”的牢固地位。这意味着在教育的过程中,需要重视身体经验的作用[28],而体育也不能局限于身体能力的进步,要重视身体活动过程中的情感和认知发展。体育素养的产生是基于“身心一元”的观点,在确定结构领域的过程中也要贯彻这一立场。具体而言,结构领域的设置应当同时包含身体和精神这2个层面的内容。在确定结构领域的过程中可以发挥创造性,进行有效的拓展,但是必须以“身体、情感、认知”领域作为基础。2)在纵向发展阶段中,要明确“循序渐进”的学习规律。比格斯认为,个人的总体认知结构很难测评,但是个体对于某项知识的掌握程度是可观察的学习结果,对于特定知识的理解和思维层次是判断个体学习质量的重要线索。因此,比格斯基于皮亚杰的儿童认知发展理论,构建了观察学习结果分类系统(SOLO分类系统),该系统按照个体所表现出的认知结构复杂性和层次变化特点,构建了一个点、线、面到立体的系统评价方式,共包含“前结构、单点结构、多点结构、关联结构、拓展抽象结构”这5个水平[29]。体育素养的发展同样遵循客观学习规律,因此在确定发展阶段的过程中需要以SOLO分类系统为基础,形成科学合理的划分方式。具体而言,发展阶段的划分应当体现延续和进步的过程。在确定发展阶段的过程中,可以根据实际需求增加或者减少总体阶段的数量,但是必须展现循序渐进的特点,体现“由起步到发展再到成熟”的递进过程。综上所述,纵横联结的框架有助于个体明确自身的体育素养水平并合理设置目标,促进体育素养水平的提升。

2.3 强调“整体测评”,复现真实运动情境

体育素养测评是了解体育素养水平最直接的手段,但目前体育素养测评在整体性和系统性方面仍然存在不足。当前国际上的体育素养测评仍有许多提升空间,表现为身体领域的测评已经相对领先,但情感和认知领域测评有待提高[30],并且缺乏整体和系统的体育素养测评方法。从整体性的观点出发,重视部分领域但忽视整体,割裂了体育素养的完整性。总体而言,测评主体、测评内容、测评方法和实施情境对体育素养测评方案的有效性都具有一定影响。

1)测评方法是体育素养测评方案的核心,确定合适的测评方法是提升整个测评方案有效性的关键所在。当前国际上的体育素养测评方法分为正式评价和非正式评价。从积极的角度来看,正式评价有助于精确获取测评要素的实际情况,客观反映学习者的体育素养发展水平,还有助于降低评价过程的随意性,减少无关因素的干扰;非正式评价有助于呈现个体情感和认知等结构领域的状态,帮助测评者在评价过程中更为精准地感知学习者的情绪状态,更适用于抽象情感要素的测评。但从消极的角度来看,单纯的正式评价难以准确反映个体情感领域的实际情况;而单纯的非正式评价难以精准定位学习者的体育素养水平,测评准确性方面有待提高。因此,体育素养正式评价和非正式评价的有机融合有助于提高体育素养测评的有效性,并且将成为体育素养测评的未来发展趋势。

2)高质量的体育素养测评方案对于测评主体、测评内容和实施情境同样具有一定要求。首先,测评主体应当满足多元化的要求。人的本质是一切社会关系的总和,完善的体育素养测评方案应当紧扣被测个体的主要社会关系,形成多元主体的合作与联动。对于青少年来说,体育素养测评需要教师、家长和同伴的参与;对于成年人和老年人来说,测评中需要重视配偶、同伴和子女的加入,以提升测评的准确性。其次,测评内容应当涵盖身体、情感和认知等全部领域,并且选择合适的测评方法[31]。身体领域需重视正式评价的使用,情感和认知等领域需要增加非正式评价的比重,重要的是关注个体全部领域的测评。最后,在确定测评实施情境的过程中,要反映个体真实丰富的生活场景。这意味着为了保证真实性,需要观察个体在真实运动场景下的实际表现;为了保证丰富性,需要重视在测评方案的设计中包含多个运动情境。综上所述,体育素养测评需要多样的主体、全面的内容、多元的方法以及真实丰富的情境,在此基础上还需重视体育素养的完整性不可割裂,最终方能形成整体、系统的测评方案。

2.4 突出“全纳培养”,面向全体人群发展

体育素养主张包容性思想,力求提升人类全生命周期的生活质量,但现有的体育素养培养方案还未能完整贯彻这一宗旨。当前的培养方案在整体性和包容性方面还有所缺失:一是当前的体育素养培养主要聚焦于学校阶段,忽视了学校之外的时期;二是体育素养的培养大多针对普通人群,未针对特殊群体开发特有培养方案。因此在未来的体育素养培养中,要避免将范围局限于特定的发展阶段和狭窄的目标人群,力求形成体现全纳思想、面向全体人群并涵盖全生命周期的体育素养培养路径[32]。

体育素养的目标在于提升全人类生活质量,因此需要确定全纳思想的指导地位,完善体育素养的发展时期和目标人群。一方面,需要关注不同时期的体育素养培养。个体的体育素养发展大致可以分为幼儿(0~6岁)、青少年(7~17岁)、成年(18~59岁)和老年(60岁及以上)这4个时期[33]。具体而言,在幼儿时期,父母和保育员需要记录幼儿在家或者在幼儿园的活动表现,结合生长发育和膳食营养有关知识,有针对性地设计爬行、玩耍等身体活动。在青少年时期,需要充分利用学校体育环境,打破以运动技术为核心的传统教学模式,树立提升学生体育素养的总体目标,并将体育素养情感和认知发展融入具体的教学环节,促进学生的体育素养持续提升。在成年时期,最重要的就是选择合适的身体活动来巩固体育素养发展,该阶段家庭和社区的运动环境显得格外重要,要在家庭成员、同事和朋友间培养良好的运动参与氛围。在老年时期,需要选择与身体条件相适应的体育活动,该阶段应重点强调对于健康的理解程度,在做好指导和保护的情况下鼓励科学参与身体活动,延伸个体的生命长度。另一方面,需要重视对于特殊人群的支持。例如,女性或残疾人群体在参与运动的过程中可能更容易面临缺乏积极的榜样、缺少合适的设备、缺少适宜的项目等困境,从而导致在运动参与过程中面临人际障碍、准入和机会障碍以及项目障碍。因此要重视这些实际问题,促进对于特殊人群的包容性。

3 结束语

体育素养培养体系的构建是一项系统工程,从顶层设计到基层实施都需要社会各界的共同努力。只有在全社会层面明确体育素养的价值,形成支持的氛围,才能促进全体人群形成主动健康的意识,积极参与体育素养的发展历程[34]。综上所述,随着体育素养的不断发展和健康效益的不断展现,未来将形成更加完善的体育素养培养体系,最终推动全体人群体育素养水平的提高,促進人类生命质量的提升。

参考文献:

[1] KEEGAN R, BARNETT L, DUDLEY D. Physical literacy: Informing a definition and standard for australia[R]. Canberra: Australian Government, 2017:14-15.

[2] 于永晖,高嵘. 体育素养研究[J]. 首都体育学院学报,2017,29(6):506-509,516.

[3] 关于强化学校体育 促进学生身心健康全面发展的意见[EB/OL].(2016-05-06)[2021-12-11]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-05/06/content_5070778.htm.

[4] 体育强国建设纲要[EB/OL].(2019-09-02)[2021-12-11]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-09/02/content_5426485. htm.

[5] 关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知[EB/OL]. (2020-09-21)[2021-12-11]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/21/content_5545112.htm.

[6] 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[EB/OL].(2020-10-15)[2021-12-11]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-10/15/content_5551609.htm.

[7] Aspen Institute. Physical literacy in the United States: A model,strategic plan,and call to action[EB/OL]. (2015-06-28)[2021-09-14]. https://www.aspeninstitute.org/.

[8] Sport New Zealand. Physical literacy approach[EB/OL]. (2020-09-14)[2021-09-14]. https://sportnz.org.nz/resources/physical-literacy-approach/.

[9] 尹志华,刘艳,孙铭珠,等.论“身体素养”和“体育与健康学科/课程核心素养”的区别与联系[J]. 成都体育学院学报,2022,48(4):77-83,103.

[10] 尹志华. 学校体育应成为国家危机治理的利器[J]. 体育学研究,2020,34(5):95.

[11] WHITEHEAD M. Physical literacy: Philosophical considerations in relation to developing a sense of self, universality and propositional knowledge[J]. Sport, Ethics & Philosophy, 2007, 1(3): 281-298.

[12] WHITEHEAD M. Physical literacy: Throughout the lifecourse [M]. London: Routledge, 2010: 21-29.

[13] WHITEHEAD M. Physical literacy across the world[M]. London: Routledge, 2019.

[14] 馬德浩.具身德育:学校体育落实“立德树人”根本任务的一个理论视角[J]. 体育学刊,2020,27(4):1-6.

[15] KEEGAN R, BARNETT L, DUDLEY D, et al. Defining physical literacy for application in australia: A modified delphi method[J]. Journal of Teaching in Physical Education, 2019, 38(2): 105-118.

[16] Australian Sports Commission. The australian physical literacy standard [EB/OL]. (2019-07-22)[2021-09-14]. https://www.sportaus.gov.au.

[17] 孟涵,尹志华,田恒行,等. 体育素养构成体系、测评与培养:威尔士的经验与启示[J]. 河北体育学院学报,2022,36(5):69-76.

[18] 尹志华. 体育学科核心素养的解构与阐释[M]. 上海:华东师范大学出版社,2021:75-86.

[19] ZHUM, RINKJ. PE metrics: background, testing theory, and methods[J]. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 2011, 2(15) :87-99.

[20] GREEN N R, ROBERTS W M, DWAYNE S, et al. Charting physical literacy journeys within physical education settings[J]. Journal of Teaching in Physical Education, 2018, 37(3): 1-8.

[21] 赵雅萍,孙晋海,石振国. 加拿大3种青少年体育素养评价体系比较研究[J].首都体育学院学报,2019,31(3):248-254.

[22] BARNETT M, DUDLEY D, TELFORD R, et al. Guidelines for the selection of physical literacy measures in physical education in australia[J]. Journal of Teaching in Physical Education, 2019, 38(2): 119-125.

[23] 田恒行,苗向军,孙铭珠,等. 图像式自我评估:澳大利亚儿童体育素养测评工具PL-C Quest解析与镜鉴[J]. 体育学研究,2022,36(6):32-43.

[24] 孟涵,尹志华,张古月,等. 美国青少年体育素养培养体系特征及启示[J]. 体育文化导刊,2021(11):104-110.

[25] 李良,曹赤,何勇明. 美国体育素养计划研究及启示——基于ASPEN报告分析[J]. 体育成人教育学刊,2020,36(2):77-82.

[26] 尹志华,孙铭珠,汪晓赞. 核心素养视域下发达国家体育课程标准比较与发展趋势分析[J]. 天津体育学院学报,2020,35(6):626-632.

[27] 李卫东,沈鹤军,朱乔. 国内外体育素养文献分析与对比研究[J]. 成都体育学院学报,2021,47(1):41-49.

[28] 尹志华,孟涵,孙铭珠,等. 新課标背景下体育与健康课程落实核心素养培养的思维原则与实践路径[J]. 首都体育学院学报,2022,34(3):253-262.

[29] 陈明选,邓喆.围绕理解的学习评价——基于SOLO分类理论的视角[J]. 中国电化教育,2016(1):71-78.

[30] 刘皓晖,尹志华,孟涵,等. 基于美国国家课程标准的体育素养评价指标体系内容、特点及启示[J]. 成都体育学院学报,2022,48(4):84-90.

[31] 张曌华,李红娟,张柳,等. 身体素养:概念、测评与价值[J]. 首都体育学院学报,2021,33(3):337-347.

[32] 田恒行,孙铭珠,尹志华. 澳大利亚体育素养的构成、测评、培养及启示[J].沈阳体育学院学报,2021,40(4):15-24.

[33] 施艺涛,崔华,解有毅. 身体素养哲学基础、概念界定和评测体系的系统评价[J]. 体育科学,2019,39(8):3-11.

[34] 孙铭珠,贾晨昱,尹志华. 体育与健康核心素养背景下的大概念要义阐释、提取路径与内容框架[J]. 首都体育学院学报,2023,35(1):21-31.