数字时代教师专业发展的“微群组”模型研究

2023-06-26潘雄武谢姣

潘雄武 谢姣

近年来,以信息技术为基础的数字经济蓬勃发展,牵引和撬动了多领域、多方面的系统变革。2021年7月,教育部等六部门印发的《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》提出,要“推动教育数字转型、智能升级、融合创新,支撑教育高质量发展”。教育部部长怀进鹏多次强调,要加快实施教育数字化战略行动,打造教育的中国范式。可见,数字化转型已成为数字时代教育高质量发展的必然选择和关键举措。教师作为教育改革发展的第一资源和创新主体,以数字化促进其角色重塑、价值重构,并实现教师专业发展理念更新和路径再造,正成为新的研究热点和实践取向。

一、问题分析

笔者聚焦教师专业发展的现实困境,主要采用行为事件访谈法,按照情境描述、任务确认、行为描述、结果确认的程序,与8名被试教师逐一对话,从中分析教师专业发展的关键事件、共性问题及破解路径。这8名被试教师分别来自幼儿园、小学、初中学段不同学科,包含2名骨干教师、2名教学能手、3名新手教师和1名分管副校长。

分析发现,以共同体形式推进的教师专业发展主要存在以下问题:一是组织结构同质化,群组内部人员构成单调、专业水平相近,组内异质和组间同质不突出,不能形成稳定托举和有效鹰架。二是缔约关系单维化,教师多以师徒结对、青老帮带等形式结为共同体,其经验传承和知识传递指向单一,不利于可持续发展。三是实施方式单调化,教师多以口授笔传、跟岗实习等实施帮带,组织闭合性和知识内循环较强,缺乏专家指导、名师引领等有效外部刺激。四是发展评价主观化,评价多以主观问效、内部自评、定性评述、结果定绩为导向,缺乏过程性、多角度、综合型的评价,共同体运营绩效和水平评估缺乏科学性。

二、模型结构

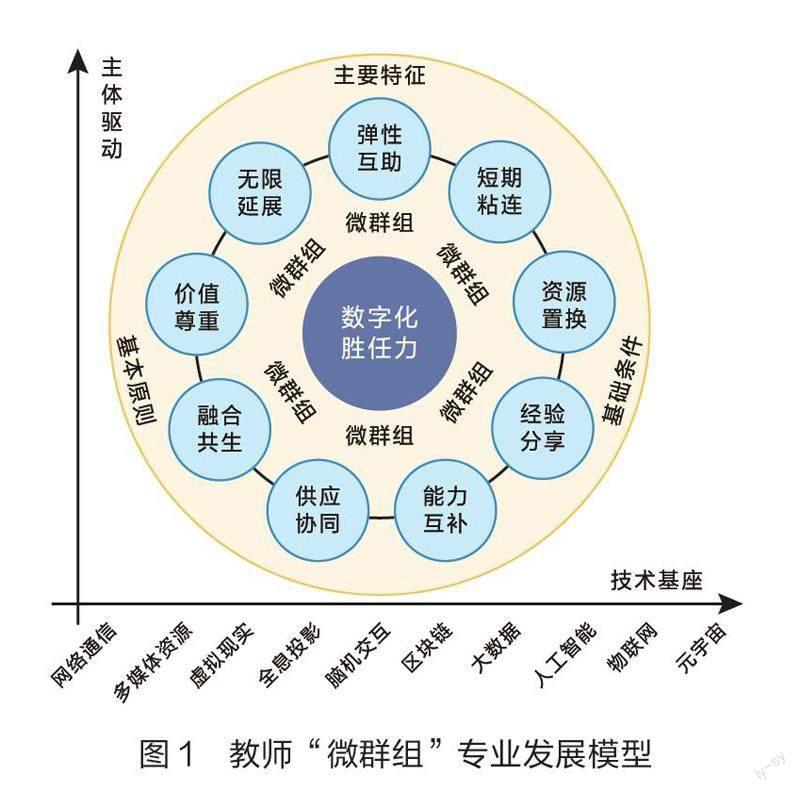

波兰社会学家、哲学家齐格蒙特·鲍曼提出“液态现代性”(Liquid Modernity)一说,即在液态现代社会,不再有永恒的关系纽带,人际间互有牵连,但不再着重紧密相扣,可以随时松绑。针对教师专业发展形式单一、模式单调、评价单维等问题,笔者结合数字化内涵特质与发展趋势,借鉴滕尼斯社会共同体、涂尔干职业共同体及BCL学习共同体等理论模型,分析提出了数字时代教师“微群组”专业发展模型(如图1)。该模型立足对数字时代教师最优发展路径的重新审视,探索突破体制机制障碍和文化圈层壁垒,建构以数字化胜任力为关键要素,以弹性互助、资源置换、经验分享、能力互补等为主要特征的教师专业发展新样态。

(一)构成原则

教师“微群组”的构成应建立在统筹师资培育计划、教师结对意愿、个人能力结构等主客观因素的基础上,遵循价值尊重、融合共生,能力互补、供应协同的基本原则。其中,“价值尊重、融合共生”即在“微群组”中没有绝对的师徒定位,参与者既有一致性发展目标,又有个性化成长需求,都能在合作中更加充分地知觉现实、发挥价值,达成自我实现;“能力互补、供应协同”即教师“微群组”的发生应有充分的利益动机,每次合作都以各有所长、各有所图、各有所得为根本前提,以期最大化地实现能力溢价和团体增智。

(二)组织结构

在数字化转型背景下,教师“微群组”的缔结不再受限于时空约束、不再受制于机制困境,而可以依托数字技术实现跨地域、跨领域的关系连接,实现广覆盖、可迭代的资源共享。教师“微群组”经历成型、成长和成熟等过程所形成的强团体及卓越个体,既可以通过解体重构实现扩面带动,又可以就地成团,为新手教师带培、新校教学运营等输送骨干力量,扩大优质师资覆盖面,助力教師综合素质的阶梯式成长和接力式发展。整体而言,教师“微群组”主要包括传递式、合作式、师徒式三种类型。在不同类型中,教师的角色功能、能力提升也有所不同。

1.传递式

传递式根据其影响广度可分为辐射、递进和投送三种形式。其中,辐射主要指连片区、集团校等连面跨域教师结成共同体,教师通过联校网教、协同教研等,促进优质资源扩面共享;递进主要指教师在专业发展“塔”内联动,通过网络集群实现信息线性传递;投送以教师点对点网上牵手为主要形式,支持资源对口输送和教师远程指导。如银川市兴庆区推行辐射式教师“微群组”模型,以片区为单位整合政府机制、高校智库、企业技术、学校基地等资源,以“大单元·大概念”优质课程推广项目等为牵引,以骨干教师为轴心,推进整域教师跨校、跨科组建“微群组”,开展课程研发、课改研讨、课题研究等工作,并在产出一定教学成果后解构重组,于进阶式项目研修中提升教师整体专业素质和地方课程研发水平。

2.合作式

合作式根据关系深度可分为联盟、协同和融合三种形式。其中,联盟主要指教师因应同一目标建立互惠关系,组建课程社区、教研部落等,实现“事半功倍”式发展;协同主要指通过资源统调、信息融通,推进教师自我调整、相互适应,实现“齐头并进”式发展;融合主要指教师在专业能力、地域文化、资源应用等方面交叉互补,实现“美美与共”式发展。如吴忠市利通区围绕“大教研观”,采取融合式发展模型,依托“课题工作坊”“课堂试验田”“名师工作室”等实体空间,推进教师共享资源和实践智慧,强化知识联结和情感维系,实现信息交流、资源交互、数据交会、文化交融,逐步培养适应数字化变革的高素质教师队伍。

3.师徒式

师徒式主要依据关系结构,分为包管、拖带和托举三种形式。其中,包管主要指成熟型教师对普通教师实行全方位教授;拖带主要指成熟型教师对普通教师进行旁观者指导;托举主要指成熟型教师对普通教师给予鹰架式支持。如石嘴山市以实施人工智能助推教师队伍建设行动为契机,以组建包管式教师“微群组”为抓手,邀请全国高校知名专家团队在本地挂牌成立工作室,指导当地优质师资成立“火种”团队,按照供需相对、强弱托带、双线混融、质量齐抓的原则,开展城市带乡村、中心带边远、优质带薄弱的智能研修活动,串珠成链,聚链成势,加快实现教师智能研修覆盖全市学校。

三、实践启示

数字时代教师“微群组”专业发展模型,是在宁夏人工智能助推教师队伍建设试点工作的基础上提出的。其内涵可概括为,组织上“弹性粘连”、形式上“双线混融”、作用上“集体赋能”,持续提升教师数字化胜任力,助推教育数字化转型与高质量发展。从实践中我们总结出如下经验。

(一)区域统筹,优化生态

以县(市、区)为单位统筹调度,有利于加强政策供给、机制保障和资源调配,促进教师“微群组”点上出彩、面上开花。在环境上,要推进教育新型基础设施建设,统筹大规模集中服务和关键性节点支撑,建立智慧教研室,研发数字工具包,打通通识培训、技能实训、高阶研训等多功能空间,融合教学应用、数字课程、技术工具等多模态资源,支持教师可持续发展。在组织上,要整合师范院校、科研机构、领先企业、城市名校等优势资源,采取智能教学助手、网络研修空间、远程培训平台、名师优课矩阵等多种途径,支持教师多元化发展。在评价上,要着力打破教师继续教育、绩效评价、教务管理等平台壁垒,建立健全教育大数据“聚、通、用、管”工作机制,探索绘制教师专业发展群像和个性画像,实现更加科学客观的发展评价。

(二)目标导向,教研驱动

以教学研究为牵引组织实施,有利于打破思维定式和功能固着,支持教师在问题解决、项目合作中提升能力。教研部门应以需求牵引、精准帮扶、交叉侧重等发展性规律为原则,以课题研究、课程研发、课改探究等实质性任务为载体,以优化教学设计、改进教学策略、增强技术应用等具象性目标为驱动力,推进教师因应专业素质提升和课堂教学提质等切身需求而结成共同体,避免群组发展目标失焦、供需结构失衡、内生驱动失效等问题,提升教师“微群组”的功能性、质效性和可持续性。

(三)数字赋能,创新变革

以技术应用为关键融合创新,有利于拓宽路径、丰富载体、撬动变革,实现以教师队伍建设的数字化转型助力教育高质量发展。教研组织者要据实应变,积极探索5G+全息投影、数字孪生、扩展现实等技术在多场景中的融合应用,如师范生实训、精品课研制、教研员巡导、“一对多”授课等应用场景,从而借助技术的深度沉浸、立体感知、具身社交、群体创造等功能特征,触发教师知识建构、经验迭代、认知升级。教研部门还要整合多个资源入口和学习端口,推进跨时空、跨领域、跨平台学分互认,探索利用区块链技术建立高价值取向、强隐私保护、可永久存储的教师终身学习档案,研发教师数字化教学技能证书,加快教师发展融入数字社会全景。

值得注意的是,在行业标准、运行规则、保障机制等尚未完备的情况下,我们要避免极端性“脱实向虚”或功利性“强虚贬实”倾向,摆正人机关系和价值定位,提高教师主观能动性和网络道德素养,减少因技术依赖或应用变形而剥夺教师的从业价值感,削弱教师的职业幸福感。

注:本文系教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)在线教育课题“中学智慧校园服务体系建设的探索与实践——以宁夏银川一中‘互联网+教育’示范校建设为例”(课题编号:206420028)的研究成果。

参考文献

[1] 齊格蒙特·鲍曼.流动的现代性[M].北京:中国人民大学出版社,2018:12.

[2] 胡小勇,曾祥翊,徐欢云,等.信息化教研赋能教师集群化高质量发展的创新与实践[J].电化教育研究,2022(2):5-10.

[3] 陈倩.教师专业学习共同体有效构建策略[J].中国成人教育, 2021(17):74-76.

[4] 王少龙,滕虎.创新教师研训模式 助力教育高质量发展——以宁夏银川市兴庆区“互联网+教育”“345”教师研训模式为例[J].中小学校长,2022(4):52-55.

[5] 吴忠市利通区教育局.未来已来 精彩继续——吴忠市利通区“互联网+教育”的实践与探索[J].宁夏教育,2020(1):30-35.

[6] 桂毅.这里正在发生“静悄悄的革命”——“人工智能助推教师队伍建设行动试点工作”石嘴山市案例[J].宁夏教育,2020(1):58-62.

[7] 糜莉.依托区域化研修 构建教研新生态——提升教师信息技术应用能力的实践研究[J].中国信息技术教育,2022(1):99-101.

[8] 钟绍春,钟卓,张琢.人工智能助推教师队伍建设途径与方法研究[J].中国电化教育,2021(6):60-68.

[9] 傅文晓,赵文龙,黄海舵.教育元宇宙场域的具身学习效能实证研究[J].开放教育研究,2022(2):85-95.

(作者潘雄武系宁夏教育信息化管理中心副主任;谢姣系宁夏教育信息化管理中心综合科副科长,本文通信作者)

责任编辑:牟艳娜