中国对美投资的舆论环境演变分析

2023-06-25金莹陈涛涛

金莹?陈涛涛

【内容提要】近年来,中美关系走低,中国对美投资也持续低迷。在这当中,美国媒体关于中国对美投资的负面声音不绝于耳。本文通过对《纽约时报》和《华尔街日报》关于中国对美投资的345篇报道进行内容分析,从报道总量、报道主题、报道情感、主要内容及态度变化等多个维度,梳理美国主流媒体视角下中国对美投资舆论环境的演变特点,以此透视中美双方投资合作关系的历史演变及未来发展的可能性。

【关键词】中国对美投资;舆论环境;主流媒体;内容分析;特点与成因

21世纪以来,中国对外直接投资迅速扩大,特别是2008年美国次贷危机和全球金融危机以后,中国对美投资尤为引人瞩目。根据中国商务部每年发布的《中国对外直接投资统计公报》数据,2012年、2014年、2016年和2018年,美国均是中国在海外直接投资的最大目的地(中国香港除外)。尽管外国直接投资被证明对当地经济发展有着许多积极的作用,比如创造就业机会,带来技术外溢,促进经济增长,但是,中国跨国公司的迅速扩张引起东道国美国的焦虑和反对,负面报道常见报端,这种负面情绪和反应给中国企业的海外直接投资带来不利的影响。

中国企业对美投资的快速发展早已引起美方的关注,负面声音不时响起,其中美国媒体在舆论发酵方面发挥了重要的作用。早在2005年,中国海洋石油集团有限公司(中海油)收购美国优尼科石油公司项目的失败,美国媒体从中就起到了推波助澜的作用。近年来,随着中美关系走低,美国媒体关于中国对美投资的负面舆论更有增长之势,中国对美直接投资也持续低迷。目前尚缺少较长时间跨度的中国对美投资舆论环境的研究,为此,本文基于美国主流媒体2004—2022年关于中国对美投资的报道,采用内容分析法,系统化地分析美国舆论关于中国对美投资的评价及变化,并探讨其背后的成因,这将有助于透视中美双方投资合作关系的演变及未来发展的可能性。

本文选择《纽约时报》和《华尔街日报》这两家美国主流媒体作为样本。理由有二:一是这两家媒体的受众主要是精英阶层,在美国专业领域和政治领域有一定的影响力;二是从媒体的类别来看,前者是综合类媒体,后者是财经类媒体,代表性较强。笔者在Factiva数据库中搜索2004—2022年《纽约时报》和《华尔街日报》关于中国对美直接投资的所有报道,在检索结果中,人工剔除实际无关的报道,得到“中国对美投资”相关报道的有效样本345篇,其中《纽约时报》98篇,《华尔街日报》247篇。

一、中国对美投资议题下的舆论关注及其变化

(一)整体关注度及变化

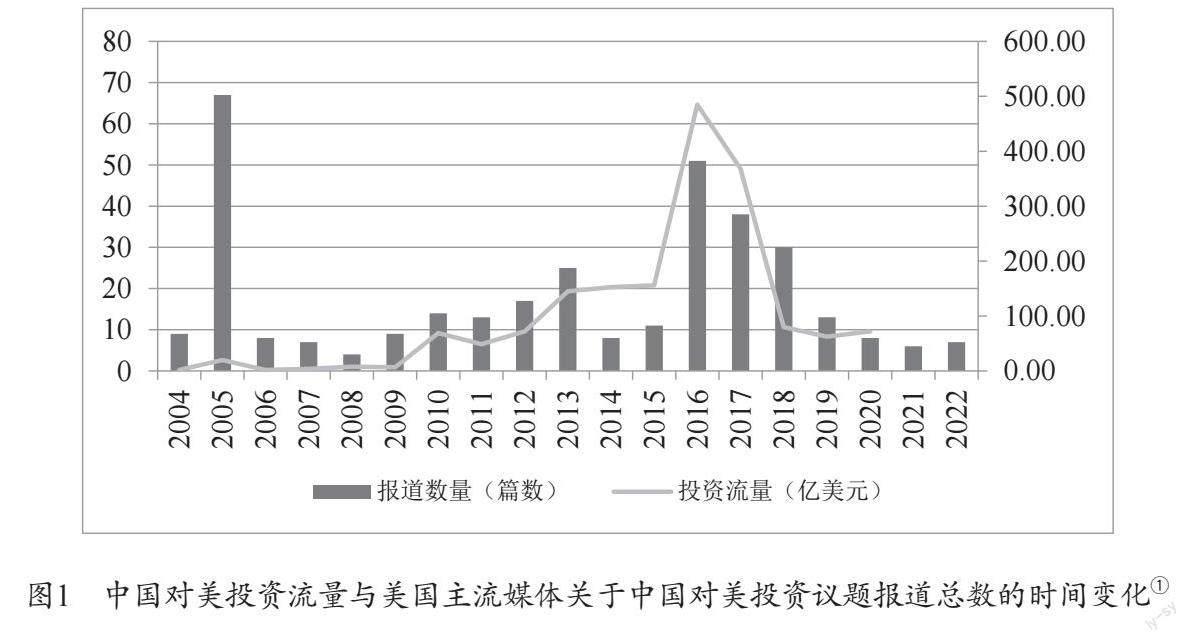

2004—2022年间,《纽约时报》和《华尔街日报》关于中国对美投资的报道数量呈现波动的态势,这种波动往往与受美国国内关注的项目以及中国对美投资总量的变化相关,即当年有重要项目或者整体投资比较高,媒体的报道数量也比较高。

图1展示了报道数量的时间变化。可以发现,其中有三个比较明显的峰值,分别是2005年、2013年和2016年。回溯报道我们发现,2005年的报道主要是关于中海油对优尼科的收购;2013年的报道主要是关于中国肉类加工企业双汇集团收购美国史密斯菲尔德食品公司的交易;而2016年是中国对美投资额历史最高的一年,这一年报道涉及的投资项目更为广泛,农业、房地产和科技领域的并購是对这一年报道数量的主要贡献。除去这三个峰值,这两家报纸对中国对美投资议题的关注与中国对美投资流量的变化有关,比如2008—2016年间的报道数量随投资总额上涨整体呈现上升趋势,而2016年以后报道数量随投资总额的下滑而减少。

(二)报道主题设置及变化

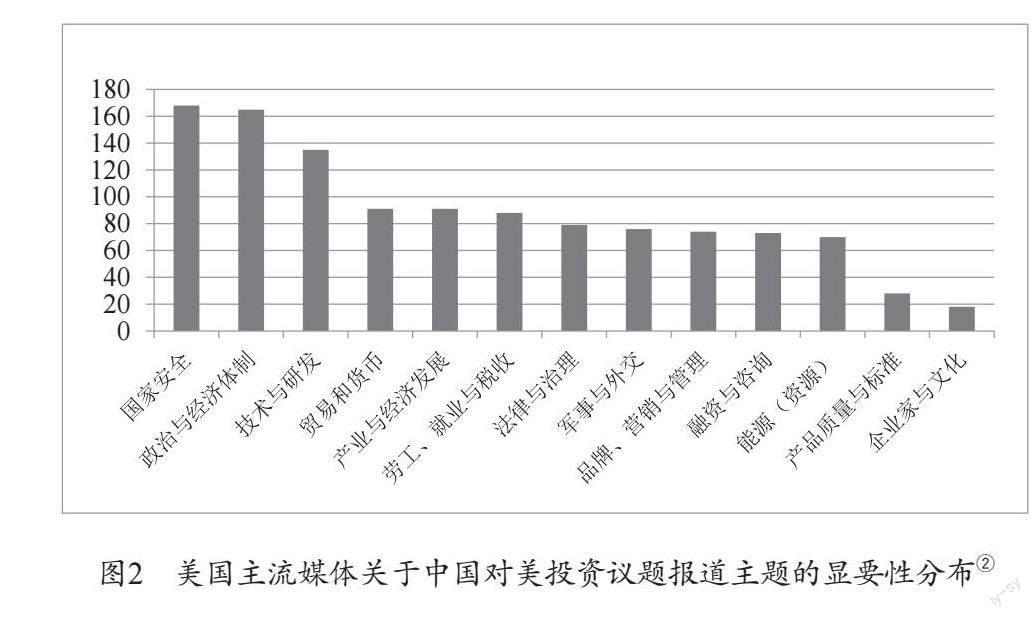

从美国主流媒体关于中国对美投资议题报道的主题设置的角度,本文随机从样本中抽取100篇进行预览,整体上可以将其分为政治(含制度)、经济和社会文化三大类。其中政治(含制度)类别的主题包括政治与经济体制,军事与外交,法律与治理,国家安全;经济类别的主题包括贸易和货币,产业与经济发展,能源(资源),技术与研发,融资与咨询,品牌、营销与管理,劳工、就业与税收,产品质量与标准;社会文化类别的主题主要为企业家与文化。在此分类的基础上,我们对所有样本进行编码,每一篇报道可能涉及多个主题。

1. 报道主题的显要性

图2显示了各主题的显要性,即各主题被报道的篇数。经济类主题关注最为广泛,但各主题的显要性相对平均,政治类主题相对突出和集中,社会文化类主题显要性最低。

可以发现,关注度最高的主题集中在政治类,比如国家安全和政治与经济体制是显要性最高的两个主题,报道篇数分别为168和165篇。其中,国家安全一直是美国把控外资进入本国的重要门槛,由美国外国投资委员会(CFIUS)进行审查。CFIUS的审查数据也印证了美国在中国对美投资问题上的特别关注:尽管中国并非美国的主要投资来源国,但是来自中国的投资项目受CFIUS的审查数量自2012年到2018年一直居于第一位,2019—2020年在中国对美投资大幅下降的情况下仍然排在第二位,甚至在2021年再次居于被审查的第一位,这种投资地位和被审查程度的不匹配值得深思。中国的政治与经济体制成为美国主流媒体第二大关注的主题也值得深思,尽管海外投资本身是商业议题,但美国媒体惯于炒作中国企业与政府之间的关系是不争的事实。

在经济类主题中,技术与研发主题的显要性最高,报道篇数为135篇,处于所有细分主题显要性的第三位,反映了美国对中国对美技术投资的关注。其他经济类的主题显要性比较平均,报道篇数在70—90篇,产品质量与标准主题的显要性相对稍低。

社会文化类主题整体显要性较低,共18篇报道提及,主要涉及企业层面关于企业家特质和企业文化的讨论,体现出中美之间的文化差异。

2. 报道主题显要性的时间变化

总体而言,不同主题在不同的年份呈现出不同的重要性,我们将从三个主题类别,即政治、经济和社会文化类分别进行分析。

首先,在政治方面,近年各主题显要性的变化体现出中美政治关系重要变化带来的舆论政治化倾向。比如政治与经济体制主题在2005年以及2018—2019年显要性相对其他时间段更为突出,其中2005年是关于中海油对优尼科的并购项目报道多,与中海油的国有企业背景有一定的关联;而2018年和2019年并没有中国国有企业对美投资的重大项目,则一定程度上体现了2018年美国发起的中美之争带来的重要影响。国家安全主题在2005年、2013年以及2016—2019年间显要性比较高:其中2005年是由中海油并购优尼科的交易引起;2013年是关于双汇并购史密斯菲尔德的讨论;2016年和2017年的议题与技术领域的投资、中国国有企业在美农业领域的投资等相关讨论有关;而2018年和2019年以来并没有突出的涉及国家安全的项目,相关报道也多是泛泛而谈,与当期实际发生的项目关联性不大。另外,军事与外交主题的显要性在近三年来尤其突出,达到史上最高比例,表现为美国主流媒体不断诟病中国与其他国家的外交关系。

其次,从经济类主题的时间变化来看,近年来主题显要性的突出方面也体现出中美之间经济层面的竞争关系所带来的影响。技术与研发主题自2008年金融危机以来的相对显要性有大幅提高,反映出美国媒体对中国在金融危机后对美国技术领域的投资增长的关注。值得注意的是,在2018—2019年间技术与研发主题的相对显要性达到历史峰值,而这一期间并没有突出的中国对美技术交易。贸易和货币主题在2005年和2018—2019年关注比较多,其中2005年是关于中海油并购优尼科交易中涉及能源贸易的讨论,而2018—2019年的讨论与实际的投资项目并无关联。2020年以来,受新冠肺炎疫情影响,经济方面的话题重点转向了产业与经济发展。

最后,社会文化类的主题,即企业家与文化,在各个阶段显要性都不高,并且相对显要性在各阶段比较稳定。

二、中国对美投资议题下的舆论情感及其变化

(一)整体报道情感的分布与变化

本文从样本期间整体情感分布和情感分布的时间变化两个层面来分析整体报道情感的分布与变化。情感判断以报道内容体现中国的正面或负面形象为标准,正面的如创造就业、品牌营销等,负面的如强制转移技术、“盗窃”技术以及意识形态相关内容。

美国主流媒体在样本期间关于中国对美投资议题的整体报道情感的分布如下:在所有345篇报道中,负面报道共176篇,占比51%,中立报道122篇,占比35%,正面报道为47篇,占比14%。而报道情感的时间变化,整体呈现出先恶化、趋于友好又逐步恶化的态势,尤其是2016年以后负面报道比例明显上升,正面报道比例处于低位。

具体而言,负面报道比例伴随着2005年中海油并购优尼科项目而上升;随后在2006—2015年间呈现出整体下降的平稳态势,其中2010年和2013年因特殊项目引发负面报道比例偶有增加,2010年的负面报道主要由高科技、能源和钢铁领域的投资引起,2013年的负面报道则是因为对双汇收购史密斯菲尔德的担忧;2016年的负面报道主要与对高科技行业、房地产行业的并购相关。值得注意的是,2018年以后,中国对美直接投资流量下降明显,而美国对中国舆论的负面程度仍然持续上升,反映出舆论环境恶化的态势。

正面报道比例因2005年的敏感交易而出现明顯下滑;在2008—2013年间,正面报道比例整体增多,几乎都高于20%,甚至在多数年份都高于负面报道比例,这个阶段是美国处于金融危机泥沼中的几年,美国国内就业、即将破产的企业都需要外资的提振,关于中国对美投资的正面报道也主要来源于关注投资对就业的积极作用;从2014年以后,正面报道比例开始明显下降,基本上在10%以内波动甚至为0。

(二)整体报道情感的词频解析

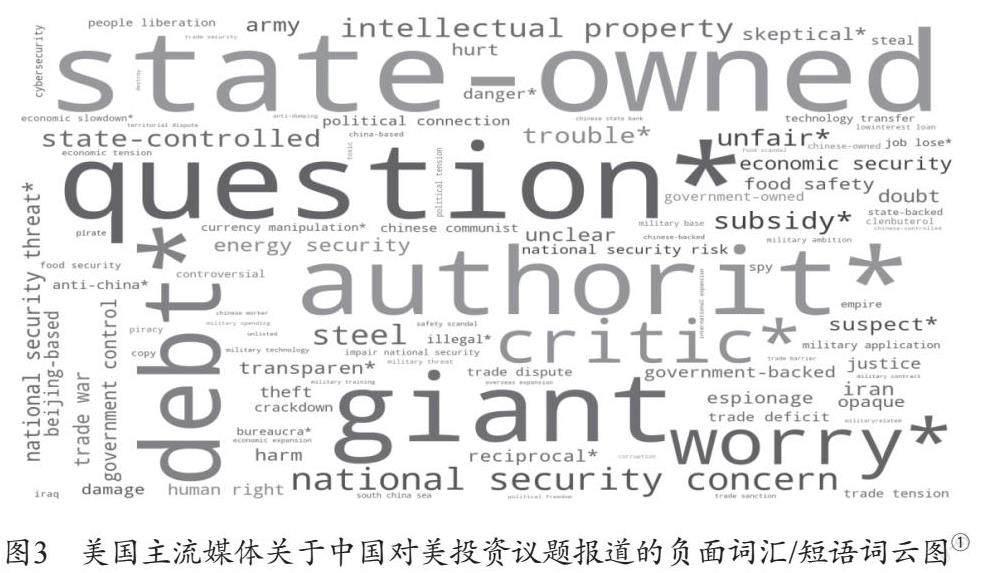

本文进一步通过词频统计较为量化地展现负面报道的来源。首先构建一个负面词汇/短语列表,然后采用Python软件对所有345篇新闻文本进行分词,分别以单词、两个顺次的单词短语和三个顺次的单词短语为单位统计词频和短语频次,保留出现频次至少3次的单词、两个单词短语和三个单词短语,对于每一个词/短语,基于对新闻文本的整体阅读理解判断它是否与中国的负面形象以及对中国的负面态度有关,以此构建一个负面关键词列表,如图3展示了负面词汇/短语的词云图,单词/短语越大,表示频次越高。

从所有的负面词汇、短语来看,负面情感大致来源于九个方面,这与前述主题分类具有高度的一致性。第一类与中国的制度特征、人权等方面相关,典型词汇如state-owned(国有)、human rights(人权);第二类与军事和外交相关,典型词汇如military threat(军事威胁)、espionage(间谍活动);第三类与法律和治理相关,如transparent(透明)、theft(偷窃);第四类与国家安全相关,如national security concern/risk/threat(国家安全关切/风险/威胁);第五类与国际贸易和经济相关,如trade deficit/war(贸易赤字/战争)、currency manipulation(货币操纵)、reciprocal/reciprocity(互惠原则);第六类与经济发展和就业相关,如economic slowdown(经济放缓)、job lose(失业);第七类与融资相关,如subsidy(补贴);第八类与食品安全相关,典型词汇为food scandal(食品丑闻);第九类是一些负面态度词汇。可以发现,其中频次最高的词为state-owned,属于前述主题分类的政治与经济体制主题。

(三)不同主题下报道情感的分布与变化

图4展示了各主题报道的情感分布情况。整体上,大部分主题下负面报道均多于正面报道,个别主题下正面报道比负面报道稍多;报道显要性高的主题均以负面为主,这从报道内容本身解释了关于中国对美投资议题的报道为什么以负面为主。分类别而言,政治类负面报道比例最高,其次是经济类,社会文化类负面报道比例最低。

具体而言,政治类别下的四个主题,包括政治与经济体制、军事与外交、法律与治理以及国家和经济安全主题的负面报道均大于正面报道。经济类的八个主题中,有六个主题负面报道比例高于正面报道比例,尤其是能源(资源)、技术与研发、融资与咨询这三个主题负面性更为突出。经济类有两个主题正面报道高于负面报道,分别是品牌、营销与管理,劳工、就业与税收。在少量关于社会文化的报道中,企业家与文化主题下的正面报道多于负面报道。

政治类各主题变化趋势较为一致,一定程度体现出中美之间政治关系的变化。以2016年为分界,各主题负面报道比例均比之前高,甚至在2018年以后中国对美投资下滑、没有敏感项目的情况下,显要性较高的几个主题,包括国家安全、政治与经济体制以及法律与治理的负面报道比例仍然比2016年之前高。

从经济类的主题来看,不同类别的主题的报道情感变化具有较大差异。一些主题在近年来报道情感恶化突出,体现出中美关系的变化。比如显要性最高的主题,即技术与研发主题在2016年以后负面报道比例尤其高于往年且该主题的相对显要性的时间分布也在此阶段最突出,体现了中国对美技术领域的投资环境的恶化。除此以外,经济类的贸易和货币主题2018年后的显要性和负面比例均突出,一定程度上源于美国畏惧中国崛起而挑起中美之争。个别主题在各阶段都比较负面,即融资与咨询主题,除了金融危机后的一段时间负面报道比例稍低以外,其他阶段负面报道比例均高,体现了美国媒体对中国政府与企业之间关系的恶意揣度。此外,部分主题的报道近年来有好转迹象,比如品牌、营销与管理和劳工、就业与税收主题,这两个主题在2004—2007年间负面报道比例相对较高,而在2008年之后负面报道比例明显下降。这体现出中国企业的实力与对美贡献是有目共睹的。

社会文化类主题整体以正面报道为主,样本期间一共只有2篇负面报道,其中1篇在2005年,另1篇在2017年。

总体而言,中美关系的变化带来的政治类议题的报道情感变化以及经济类的技术和贸易相关主题的情感变化是整体负面报道情感变化的主要来源。值得注意的是,在2016年之前中美关系相对缓和阶段,中国企业的能力和对美国就业方面的贡献也逐步被美国媒体发现并认可。

三、中国对美投资的舆论环境演变特点

在上述定量分析基础上,本文进一步归纳出美国媒体关于中国对美投资议题的报道在政治、经济和社会文化三个主题类别下的演变特点,其报道框架主要围绕着中国企业的投资动机、投资能力及投资影响三个维度展开。

(一)政治层面的舆论演变特点

政治层面的舆论主要围绕着质疑中国投资动机和投资影响的威胁展开,集中在2005年和2016年以后,2016年后尤其关注中国企业获取技术的政治动机,以及由敏感技术给美国国家安全带来的威胁。

在投资动机方面,主要认为中国的投资是出于政治目的而非商业考虑,媒体通过诟病中国企业与政府的关系,强调资源获取和技术获取的政治动机。有21篇报道涉及能源方面,主要集中在2005年中海油对优尼科的并购案上。在技术获取的政治动机方面,共有44篇报道,主要集中在2005年和2016年以来,其中2016年以来占比达58%。這方面的报道,声称中国企业的技术并购是受政府资助和驱动的,对一些特殊领域的技术比如芯片机构的并购是为了用于军事目的。

在投资影响方面,突出中国投资给美国国家安全带来威胁。一共67篇报道议论国家安全威胁,其中2005年有13篇报道,占比19%;2016年以来一共40篇,占比60%。美国媒体认为美国国家安全在以下方面受到威胁:中国企业与政府或者军方之间的关系会使美国企业受中国政府控制;威胁美国的能源安全,包括抬高石油价格以及将石油作为战争武器的可能性;威胁美国的粮食安全;敏感技术的转移,特别是中国对芯片等敏感技术的获取将对美国不利;5G等数字经济领域投资可能带来网络和隐私安全隐患,尤其强调其中可能隐藏的间谍活动;在关键基础设施领域的投资带来的威胁,等等。

(二)经济层面的舆论演变特点

经济层面的舆论在投资动机、投资能力和投资影响三个层面都有体现,近年来负面形象主要体现在刻画中国企业技术获取动机不纯和扭曲公平竞争,而对于中国企业投资能力的形象刻画则由负转正,并陈述中国企业在增加当地就业和税收方面的正面影响。

从投资动机来看,主要质疑中国的能源和技术获取动机。在能源获取动机方面,共有16篇负面报道,集中在2005年,指出中国经济发展效率低下,需要消耗大量的能源。在技术获取动机方面,共有50篇报道有负面议论,集中在2005年以及2016年以来,其中2005年9篇,2016年以来共28篇,相关报道塑造出中国“盗窃”美国技术的形象。

在投资能力方面,美国媒体早期刻画出中国企业品牌与管理能力不足、产品质量与安全存在问题等形象,后期逐步好转。其中对中国企业品牌与管理能力的质疑主要在2004年、2005年,共6篇负面报道,后期相关报道转为正面。2013年以前,不少报道渲染中国企业不注重产品质量与安全,其中6篇报道集中在2013年双汇收购史密斯菲尔德的案例中,表达对“问题食品”流入美国的担忧;另有少量报道认为中国企业喜欢走“质量捷径”,但之后几乎没有相关的负面报道。

在投资影响方面,美国媒体共有33篇报道强调中国企业的“不公平竞争”,认为中国企业受到政府或国有银行的低息资金的支持,对美国企业不利。同时,美国媒体也关注外来投资给美国劳动力和就业市场带来的正面和负面影响。金融危机后,有更多报道指出海外投资对东道国就业的积极影响。

(三)社会文化层面的舆论演变特点

社会文化层面,除了早期极个别报道指出中国公司赴美投资后企业的跨文化管理问题以外,更多的是正面形象的报道:刻画了中国企业家坚毅、谦逊好学的优秀品质;同时赞赏中国企业开放的企业文化。

四、结论与启示

作为中国企业海外直接投资的重要目的地,美国近年来大幅收紧来自中国的投资,而当前中美关系仍然矛盾重重。在此背景下,本文梳理了2004—2022年美国主流媒体关于中国对美投资的报道,对其舆论关注点及舆论情感进行分析,得出以下结论。

第一,舆论关注方面,总体报道数量的波动与受美国国内关注的关键项目以及中国对美投资流量的变化相关,当年有重要项目或者整体投资数额比较高的时候媒体的报道数量也比较高。从关注的主题范围来看,包括政治、经济和社会文化多方面,尤其以政治、经济主题为主,报道主题近年来均显示出一定的政治化倾向。

第二,舆论情感方面,美国媒体关于中国投资的舆论整体以负面为主,时间维度上呈现出先恶化、趋于友好又逐步恶化的态势,并且自2016年以来负面程度明显提高,而2018年以后中国对美投资流量持续在低位徘徊。负面舆论来源于政治、经济和社会文化诸方面,尤其是政治方面更为负面,正面舆论主要来源于文化层面。

第三,尽管金融危机后的一段时间,美国媒体开始认知到中国对美投资对美国就业等方面带来的积极影响,但美国媒体对中国企业形象的刻画主要是投资动机不纯、投资影响不利,近年来舆论的恶化主要体现在更多质疑投资的政治和不当获取技术动机,并强调对美国国家安全的威胁和扭曲公平竞争的不良影响。

第四,究其原因,一方面,中美之间的客观差异,尤其是美国在敏感领域对中国的打压造成的中美关系紧张是舆论恶化的重要因素;另一方面,中国企业自身能力和投资规范性的提高是正面舆论的主要原因,比如品牌建设、对美国就业等方面的积极影响为美国主流媒体所报道。

综上,本文认为,一方面,如果中美关系得不到改善,美国继续在技术等领域对中国企业进行打压,中国对美投资的阻碍就将难以消除,中国企业面临的舆论困境也将难以避免。另一方面,本文的研究也释放出积极的信号,即中国企业自身能力的提高和国际化经验的积累是中国企业未来对美投资反弹的内在驱动力。事实上,抛开政治因素和能源、技术等敏感领域,中国企业的投资能力以及对美国就业带来的贡献已经被当地媒体认知并且报道。因此,政治屏障如能得到缓解乃至消除,中国对美投资的未来便可以有所期待,尽管目前看来“道阻且长”。

(责任编辑:张冬梅)