地塞米松鼓室内注射治疗内耳眩晕的临床疗效研究

2023-06-24蒋雅靖天津市河西医院天津300202

蒋雅靖(天津市河西医院,天津 300202)

内耳眩晕是一种耳源性眩晕症,可表现为反复发作的眩晕以及耳鸣、耳胀、听力下降的症状[1]。目前尚不明确内耳眩晕的具体发病机制,而其发病的具体原因是内耳膜迷路水肿。治疗上可采用药物治疗或手术治疗,其中手术治疗效果不明确,且听力损伤的风险高,故不作为首选治疗方案[2]。而在内耳眩晕的药物治疗中依然缺乏特效药物,予以患者镇静、血管扩张药物及维生素、利尿剂等能在一定程度缓解临床症状,但其治疗效果依然难以令人满意[3]。近年来,在内耳眩晕的治疗中有学者采用鼓室内局部注射地塞米松的治疗方案,最终取得更理想的效果[4]。地塞米松是临床常用的肾上腺皮质激素药物,有抗炎、抗过敏、免疫抑制、抗休克等多重功效,在各类疾病的治疗中发挥难以替代的作用[5]。既往研究也证实,全身性给药应用地塞米松的不良反应风险较高,因此临床对地塞米松的使用进行严格的限制[6]。本次研究中将地塞米松采用局部给药的方式应用于内耳眩晕的治疗中,为验证该治疗方案的有效性,选取125例患者作为研究对象,对比结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2021年6月-2022年10月收治的125例内耳眩晕患者,应用统计学软件将患者随机分成对照组(n=62)和观察组(n=63)两组。对照组:男性∶女性=27∶35;年龄21-66岁,平均(44.41±14.93)岁;病程1个月-10年,平均(3.96±1.68)年。观察组:男性∶女性=27∶36;年龄20-65岁,平均(45.87±14.65)岁;病程1个月-12年,平均(4.16±1.75)年。两组患者的一般资料对比,差异不显著(P>0.05),有可比性。本研究经医院伦理委员会审批通过。

纳入标准:①完善各项检查确诊为内耳眩晕,符合梅尼埃病国际专家共识中[1]的有关标准,伴有不同程度的耳鸣、耳胀、听力下降;②患者有较好的依从性,且自愿加入本次研究。

排除标准:①其他眩晕症,如中枢性眩晕、耳石症、中耳炎所致眩晕等,或外伤导致脑震荡导致的眩晕;②合并全身或局部的急、慢性感染;③肝肾功能异常者;④哺乳期、妊娠期妇女;⑤既往6个月内使用激素、免疫抑制剂者;⑥合并其他重大疾病者。

1.2 方法

1.2.1 对照组 予以患者基础药物治疗,包括营养维生素、营养神经药物、缓解水肿药物、改善微循环药物,在此基础上予以患者碳酸氢钠注射液(0.5g×10ml),剂量为(7.5g×150ml)/次,静脉给药,治疗3d。

1.2.2 观察组 在对照组治疗的基础上,予以患者鼓室内局部注射地塞米松,患者取仰卧位,使头部倾斜45°,外耳道充分暴露,予以患者2%利多卡因5ml局部浸润麻醉,对外耳道消毒,以注射器吸取2.5mg×0.5ml地塞米松注射液,以眼科注射用针头于患者鼓膜前部缓慢注射地塞米松,注射完成后静卧30min。隔日注射1次,共治疗4次。

1.3 观察指标 ①对比两组患者的眩晕治疗疗效,其疗效评价依据患者的眩晕发作频率、程度评价,显效:治疗后患者3个月内未发生眩晕;有效:治疗后患者3个月内发生眩晕频率下降80%,且眩晕程度明显下降;无效:未达到以上判定标准,或眩晕加重。治疗总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。②对比两组听力改善情况,其中听力改善:治疗前平均听阈-治疗后平均听阈≥15dB;听力未改善:治疗前平均听阈-治疗后平均听阈<15dB。③对比两组耳鸣治疗疗效,缓解:患者自主感知耳鸣得到缓解,能够正常作息;未改变:患者自主感知耳鸣未得到缓解;恶化:患者自主感知耳鸣加重,难以正常作息。④对比两组患者的不良反应发生率。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0对资料进行分析处理,计量资料以(±s)表示,t检验,计数资料以(%)表示,卡方检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

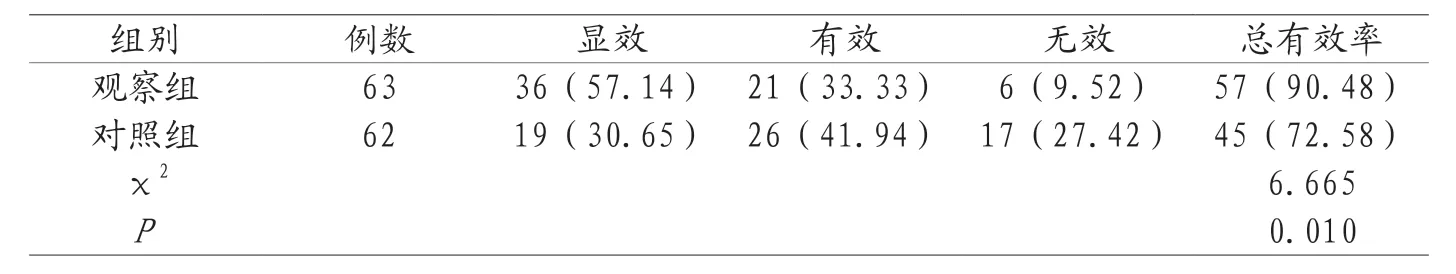

2.1 两组眩晕治疗效果对比 观察组眩晕治疗总有效率90.48%(57/63),对照组治疗总有效率72.58%(45/62),观察组高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组眩晕治疗效果对比[n(%)]

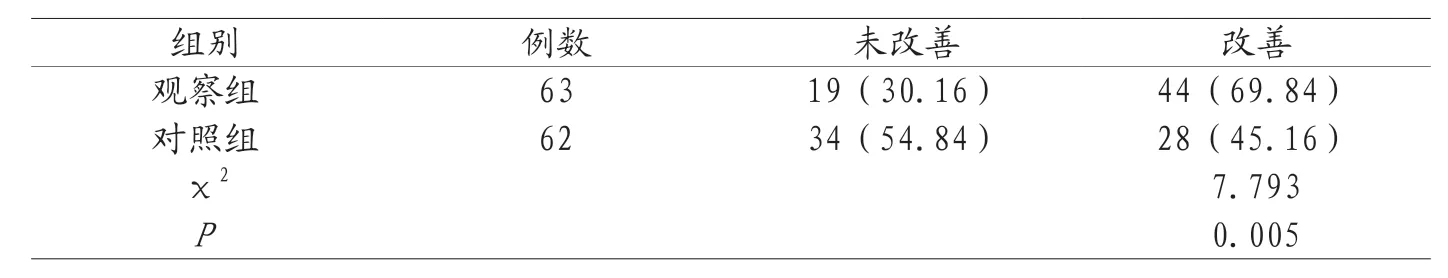

2.2 两组听力改善效果对比 观察组听力改善率6 9.8 4%(44/63),对照组听力改善率45.16%(28/62),观察组高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组听力改善效果对比[n(%)]

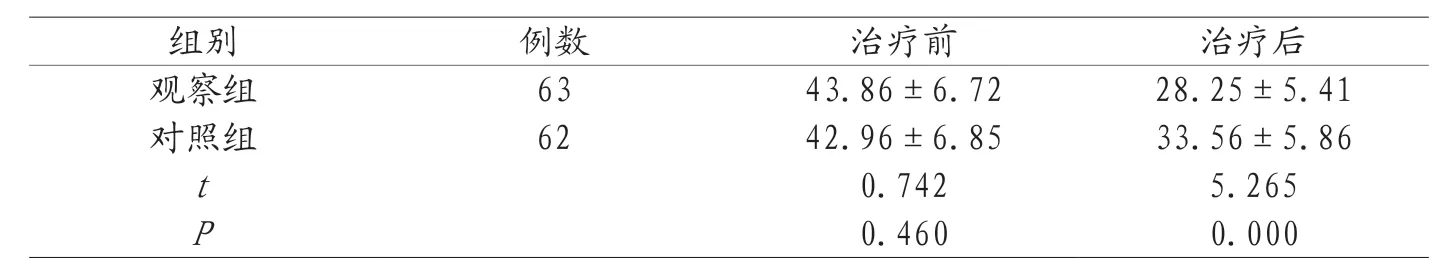

2.3 两组听力干预效果对比 治疗前两组听阈水平对比差异不显著(P>0.05);治疗后观察组听阈水平低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组听力干预效果对比(±s,dB)

表3 两组听力干预效果对比(±s,dB)

组别 例数 治疗前 治疗后观察组 63 43.86±6.72 28.25±5.41对照组 62 42.96±6.85 33.56±5.86 t 0.742 5.265 P 0.460 0.000

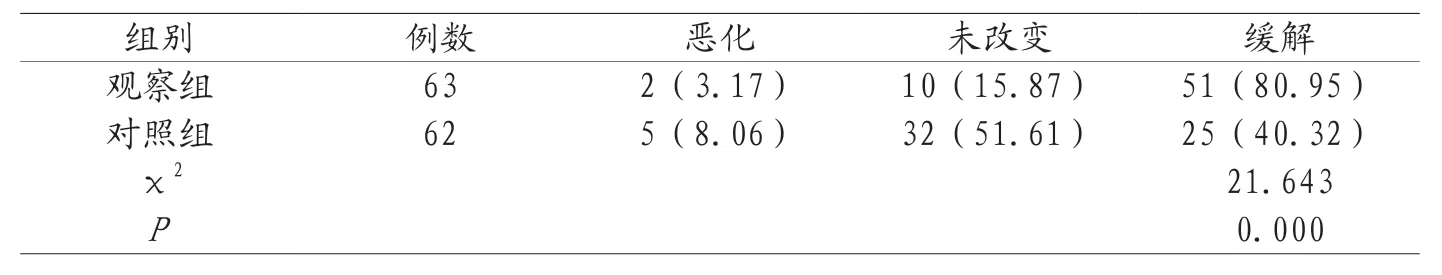

2.4 两组耳鸣干预效果对比 观察组耳鸣干预缓解率80.95%(51/63),对照组耳鸣干预缓解率40.32%(25/62),观察组高于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组耳鸣干预效果对比[n(%)]

2.5 两组不良反应对比 两组不良反应发生率均较低,且对比差异不显著(P>0.05),见表5。

表5 两组不良反应对比[n(%)]

3 讨论

内耳眩晕属于疑难杂症,至今也未明确内耳眩晕的病理机制。主流观点认为内耳眩晕属于免疫相关性疾病,其可能的发病机制还包括内分泌紊乱、内淋巴液分泌异常、病毒感染等[7]。由于未能明确内耳眩晕的发病机制,故难以从根源上采用对症药物或方法开展治疗,这就导致了常规药物、手术方案在内耳眩晕的治疗中均难以取得理想的疗效[8]。目前临床在治疗内耳眩晕中采用多种思路,包括改善内耳血液循环、缓解水肿、营养神经等[9]。这些治疗思路对缓解内耳眩晕患者的临床表现有一定效果,但依然有优化的空间。

碳酸氢钠注射液是调节水、电解质及酸碱平衡的药物,可中和机体内部的氢离子,在纠正酸中毒、降低尿酸水平方面有广泛的应用。之所以也应用于内耳眩晕的治疗中,在于其通过调节机体的酸碱平衡可改善内耳微循环,解除各种原因导致的内耳小动脉收缩或痉挛,使耳蜗内血流保持畅通,继而缓解局部缺血缺氧,最终达到治疗内耳眩晕的效果[10]。由于碳酸氢钠在改善机体酸碱平衡方面具有理想的效果,因此被作为治疗内耳眩晕的基础用药。

地塞米松是一种具有代表性的激素药物,具有抗炎、抗过敏、免疫抑制等多重功效,在免疫性疾病、风湿病、哮喘、白血病等疾病的治疗中均有应用。地塞米松能够抑制炎性因子和炎性介子的释放,发挥理想的抗炎效果,这对于内耳眩晕患者而言,可改善由病毒感染所致的炎性反应[11]。地塞米松还能够抑制白细胞、巨噬细胞等的释放,并减少组胺的释放,有效缓解过敏造成的反应,其对内耳眩晕这一发病机制不明的疾病的治疗也有意义。此外,地塞米松可抑制免疫系统T细胞和β细胞的增殖,达到免疫抑制的效果,有助于改善因免疫异常所致内耳眩晕患者的临床症状[12]。内耳眩晕的发病机制不明[13],但针对可能的数种发病机制地塞米松均有一定的干预效果,因而在内耳眩晕的治疗中表现较好。但值得注意的是,地塞米松作为糖皮质激素,其不良反应风险在全身性用药时也不能忽视[14-15]。基于该原因,在内耳眩晕的治疗中采用鼓室内局部给药的方式使用地塞米松,以减少全身剂量的方式控制不良反应的发生。

本次研究对比了使用/未使用地塞米松治疗的内耳眩晕患者的治疗疗效,首先是对眩晕的治疗效果方面,观察组治疗总有效率显著高于对照组(P<0.05),这提示增加地塞米松鼓室内注射能够改善患者的眩晕症状。而在两组听力干预效果的对比中,观察组的听阈改善也显著优于对照组,这表明使用地塞米松后还能够改善患者的听力水平。此外,本次研究还对比两组患者耳鸣的干预效果,在该指标的比较中,观察组缓解率更高,这表明地塞米松在改善内耳眩晕患者的耳鸣症状中也具有理想的效果。由于在使用地塞米松时采用鼓室内局部给药的方式,故本次研究中观察组患者的不良反应风险得到控制,因此两组不良反应对比差异不显著,且发生率均较低。

综上所述,鼓室内局部使用地塞米松治疗内耳眩晕的效果理想,在改善患者的眩晕、听力下降、耳鸣中均有一定效果,并且具有一定的安全性,因此具备较大的应用推广价值。