改良面部除皱切口联合腮腺套在功能性腮腺外科中的应用*

2023-06-23陈莹华陈良嗣罗小钢胡跃馨蒙国庆张红春

陈莹华 陈良嗣 罗小钢 胡跃馨 蒙国庆 张红春

腮腺肿瘤是临床上常见的头颈部肿瘤,约75%~80%为良性,超过80%的肿瘤发生于腮腺浅叶。传统腮腺外科手术所采用的改良Blair 切口(modified Blair incision, MBI)[1],能够充分暴露术野并彻底切除肿瘤,同时满足腮腺组织的广泛切除。但术后面颈侧部遗留明显的“S”型切口瘢痕和颌后区凹陷,对患者术后的外观造成一定的负面影响。

过去的数十年,在现代腮腺功能性外科理念引导下,腮腺良性肿瘤的手术方式已由腮腺次全切除或腮腺全切向腮腺部分切除转变,保留了更多正常的腮腺组织及功能,在提高肿瘤治愈率的同时减少了术后并发症。同时,腮腺手术切口也由传统经典的MBI 向多种个性化改良美容切口转变。随着改良面部除皱切口(modified rhytidectomy incision, MRI)的提出到逐步改良成熟,被国内外广大外科医生采用,获得了良好的美容效果。我们通过应用MRI 对腮腺浅叶良性肿瘤实施“面神经解剖+腮腺浅叶部分(或腮腺浅叶)切除术”,术后使用腮腺套加压包扎,探讨符合美学需求和功能外科理念的方法。

资料与方法

1 临床资料

回顾我院耳鼻咽喉头颈外科2016年2月~2019年2月期间收治的32 例未行手术的原发腮腺浅叶肿瘤患者。病例纳入标准:①依据影像学和(或)细针穿刺细胞学病理活检证实良性肿瘤;②病变位于腮腺浅叶;③单侧病变;④肿瘤直径≤5cm。其中男19 例,女13 例;年龄16~71 岁,中位年龄38.2 岁。所有患者术前进行CT 或MRI 扫描肿瘤均位于腮腺浅叶,其中左侧12 例,右侧20 例。中上极8 例,前份3 例,后下极21 例。影像学测量:26 例肿瘤直径<4cm,采用腮腺浅叶部分切除,6 例肿瘤直径4cm~5cm,采用腮腺浅叶切除。

2 手术方法

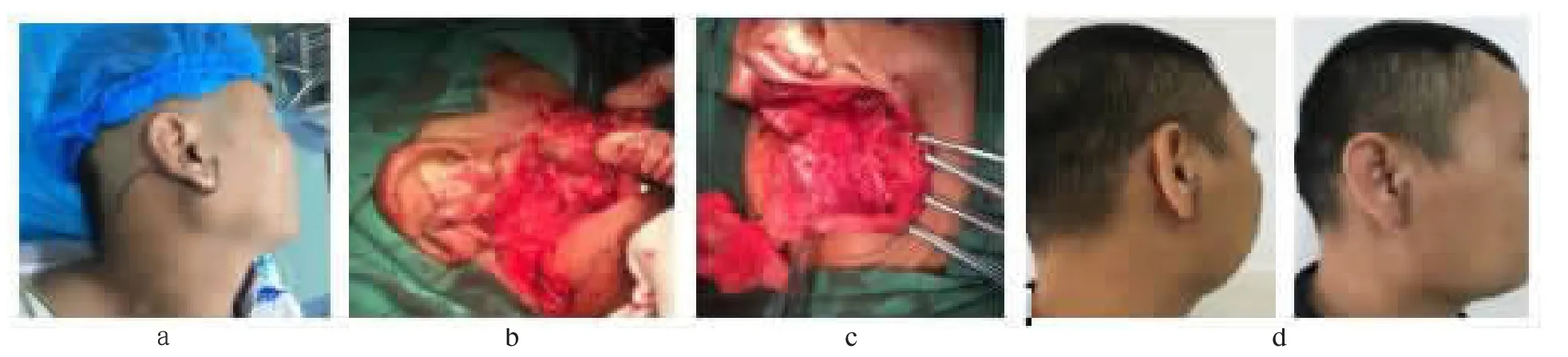

所有手术均采用气管插管全身麻醉。切口起自耳屏切迹前缘皮纹内,沿耳屏前缘向下延伸至耳垂,并经耳垂下方绕至耳后沟,平外耳道口呈圆弧型转入耳后发际内约0.5cm~1.0cm,平行耳后发际延伸至枕部发际下缘(图a)。腮腺区在腮腺咬肌筋膜深面翻瓣,耳后发际区在表浅肌肉腱膜系统深面翻瓣。术中辨认分离出耳大神经主干,切断向前穿入腮腺的前支。保留耳垂支和耳后支。

所有病例中有25 例采用面神经总干顺式解剖法(图b、图c):于乳突尖、二腹肌后腹及外耳道软骨交汇界处,外耳道软骨三角突的深面约1~1.5cm 处解剖、辨认面神经总干,根据肿瘤的位置沿总干顺行解剖手术所需辨认的颈面神经分支。4 例后下极肿瘤和3 例前份采用面神经逆行解剖法,主要解剖面神经下颌缘支和颊支。根据瘤体大小,采用不同术式[2]:肿瘤直径4~5cm 者采用腮腺浅叶切除术(6例);肿瘤直径<4cm 者行腮腺浅叶部分切除术(26例),同时切除瘤体周围0.5~1.0cm 正常腮腺组织。腮腺总导管通常予保留,除非严重影响肿瘤的切除。肿瘤切除后,评估腮腺区缺损,较小的缺损通过缝合周围残留腺体修复缺损。缺损较大时则通过带蒂的胸锁乳突肌瓣转移修复。

3 术后处理

术后常规留置负压引流管,引流量<15ml 时,拔出引流管,同时佩戴腮腺套加压包扎7d[3]。术后3 个月采用视觉模拟量表(0~10 分,数值递增,满意度递增)(图d),对手术切口进行客观美容满意度评分。

结果

术后病理检查示:多形性腺瘤18 例(56.2%),Warthin's 瘤10 例(31.2%);基底细胞腺瘤2 例(6.3%);淋巴上皮囊肿2 例(6.3%)。4 例术中行胸锁乳突肌瓣转移修复的患者术后1年复查,术区面侧与健侧相比无明显不对称性凹陷。随访24~50 个月(中位随访期36 个月),未见肿瘤复发。全部病例手术切口Ⅰ期愈合。术后面神经下颌缘支暂时性麻痹4 例(12.5%),暂时性耳垂麻木8 例(25%),均在2~3个月后缓解。Frey's 综合征3 例(9.4%),全部均无涎瘘发生。术后3 个月,切口客观美容满意度评分平均为9 分,所有患者对术后美容效果满意。

a:手术切口设计;b:顺式解剖面神经+充分暴露肿瘤腮腺浅叶组织;c:肿瘤完整切除+腮腺部分切除,面神经及腮腺导管完整保留。d:术后佩戴腮腺套7d 拆线后切口后面、侧面观。

讨论

外科手术是治疗腮腺良性肿瘤的主要核心方法。为保证手术切除的彻底性和降低肿瘤术后复发率,传统腮腺良性肿瘤手术采用颈面部大切口、广泛切除腮腺组织的术式。术后面瘫、耳垂麻木、面部畸形、涎瘘、Frey’s 综合征等发生概率较高。随着对腮腺良性肿瘤组织病理学和生物学行为的深入研究[2,4]:选择性部分腮腺浅叶切除是腮腺良性肿瘤行之有效的手术方法。充分证实在切除一定腮腺组织范围的前提下,不会增加肿瘤的复发率。保留更多的正常腮腺组织和腮腺导管结构,可减少术后口干、减轻面部凹陷畸形等术后并发症。本研究中,所有病例中有26 例采用腮腺部分切除术,同时切除瘤体周围0.5cm~1.0cm 正常腮腺组织。而对肿瘤直径4cm~5cm 者采用腮腺浅叶切除术(6 例),术后中位随访期36 个月未见肿瘤复发。

传统腮腺外科手术采用改良Blair 切口(MBI),也广称为“S”形切口。虽可有效暴露术野,利于面神经解剖,获得腮腺浅叶、深叶肿瘤完整切除的满意效果,但颈面部不可避免遗留的“S”形切口瘢痕,尤其对女性患者术后面容心理造成较大的负面影响。Appiani[5]首次报道将整形外科颈面部除皱术的面部除皱切口应用于腮腺肿瘤手术,该切口利用了人体天然的皮纹、耳后沟和发迹来隐蔽切口瘢痕,与MBI 相比,早期的面部除皱切口术野暴露充裕,相对隐蔽、美观,但耳前段及耳后发际切口的设计仍有待改进。

基于腮腺外科术后暴露的实际需要以及追求术后更小的可视瘢痕,改良面部除皱切口(modified rhytidectomy incision, MRI)应运而生[6-8]。改良重点将经典除皱美容的初始切口改为仅起于耳前区皮肤折痕线(省略耳前段的发际部分),乳突段的平行切口变为平行耳后发际切口,耳后发际切口设计在耳后发迹内(约0.5cm)。从改良设计来看,MRI 避免了上颈面侧的可视切口的同时,耳后-发际切口又可完全被耳廓和头发遮盖,美观效果良好。术中若需要胸锁乳突肌瓣修复术区,MRI 可良好暴露胸锁乳突肌前缘和胸锁乳突肌中上1/3~2/3,根据凹陷的范围和深度决定所取肌瓣的大小和厚度,无需附加切口或扩大术区,转瓣方便,满足修复术区缺损凹陷并有效的预防术后颌面部畸形。Amin 等[9]通过对比研究指出MRI 有利于联合胸锁乳突肌瓣修复术区凹陷,其术后美容效果更佳。不同的实践研究结果显示[8-10],MRI 术后美容效果均良好(VAS 评分8.5~9.5 分)。本研究所有病例术后3 个月切口客观美容满意度评分平均为9 分,与已有的研究结果基本一致。其中4 例患者采用带蒂胸锁乳突肌瓣转移修复,术后1年复查术区面侧与健侧相比无明显不对称性凹陷。

无论是传统MBI 还是改进的MRI,术中能否充分显露所需切除范围是完整切除肿瘤和安全界的首要条件。曾有学者认为MRI 在显露腮腺上极及腮腺前缘区域的肿瘤时相对MBI 明显受限[7],可能无法完全切除该区域的肿瘤及足够的安全缘,并增加面神经损伤的风险。针对该质疑,Upile 等[11]通过尸体解剖研究验证了处理腮腺不同区域肿物(上极、前缘及下极)时,MRI 与MBI 具有同等的解剖暴露效果。但限于尸头解剖,存在与活体的皮肤和肌肉弹性、可塑性的差别,影响了该研究结果的可信度。在临床实践中,Lee 等[8]通过对不同区域腮腺良性肿瘤手术的大样本回顾性对照研究证实,在显露腮腺上下极及前缘区域的肿瘤时,MRI 和MBI 无显著差异,且术后并发症发生率亦无差异。Graciano 等[12]通过临床对照研究进一步证实MRI 所取得的术野暴露范围与MBI 相当,并且MRI 没有增加术后并发症。本研究所有病例采用MRI 入路均可对位于不同腮腺浅叶肿瘤(中上极、前份以及后下极)完整切除,其中有6 例肿瘤直径超过4cm 但小于5cm 能完成腮腺浅叶切除术,不仅术野暴露良好,且面神经解剖充分。虽然Lee 等[8]分享应用MRI 行腮腺深叶良性肿瘤切除的经验,切除的瘤体直径最大可达4.5cm,认为面瘫发生率与肿瘤大小显著相关,而与肿瘤位置无关。但多数学者认为MRI 不适用于腮腺深叶肿瘤,且国内外学者报道MRI 处理腮腺肿瘤最大直径均不宜超过5.0cm[9,10,13],避免肿瘤直径过大而影响手术操作,故我们未纳入腮腺深叶肿瘤或肿瘤超过5.0cm 的病例。

腮腺美容切口要符合肿瘤功能性外科切除,除了满足术区暴露、肿瘤及安全缘切除,还需要兼顾是否增加手术并发症等。面神经麻痹是腮腺外科最常见的并发症之一,由于面神经总干出茎乳孔的解剖位置相对比较恒定。从切口的设计和显露范围来看,MRI 更有利于面神经顺式解剖和耳大神经的暴露。本研究全部病例中有25 例采用面神经总干顺式解剖法,其中7 例(4 例后下极肿瘤和3 例前份)采用逆行解剖法,原因是翻开皮瓣后部分肿瘤已经暴露出腮腺组织外,4 例位于后下极肿瘤所处位置可能对面神经总干定位及解剖有一定的影响。故采用逆行法解剖较为直接,从而避免更广泛的面神经解剖需要。从结果分析,术后面神经下颌缘支暂时性麻痹3 例(10.7%),与Lee 等[8]的研究结果基本一致。国内外针对术后暂时性面神经麻痹的对比研究中发现[11,13],MRI 均低于MBI,但无统计学差异。而在Graciano 等[12]对照研究结果显示MRI 术后暂时性面神经麻痹的发生率显著低于MBI,分析可能由于改良切口的后置,减少了相对腮腺组织的切除。

涎瘘也是腮腺外科常见并发症之一,发生率可达14%[14]。尤其是采用MRI 对腮腺尾叶和下极肿瘤实施腮腺部分切除术后,耳屏前和耳后沟切口正好与术后残余腺体切面相近,该处发生涎瘘不容小觑。Tuckett 等[15]通过比较腮腺切除范围大小对术后涎瘘发生率的影响的一项前瞻性研究发现:腮腺切除范围越小,涎瘘发生率越高(P<0.05)。我们前期的研究发现[3],在腮腺部分切除中,除了术中残留腺体处理不善外,术后采用绷带包扎法和或负压引流法出现无效加压或加压失误是导致涎瘘直接因素。本研究全部患者术后使用的弹力套很好的解决了上述方法存在的弊端。本研究术后使用腮腺套为7d,较传统绷带包扎10~14d 明显缩短,术后均无涎瘘发生。同时全部病例并无出现耳后发际区皮瓣坏死和脱发发生。

近年来,有学者在MRI 基础上尝试耳周V 型改进切口[16],包括耳前后“V”型切口和耳后-发迹“V”型切口。以追求术后更隐蔽的美容效果(VAS 平均为9 分)。但手术操作需要更精准,病例(肿瘤大小和位置)的选择需要谨慎。现有的报道耳周V 型改进切口所适用均为直径小于≤3.0cm 的腮腺浅叶肿瘤切除术。从手术入路来看,耳周V 型改进切口入路对于面神经的解剖技术要求较高,面神经解剖均以总干法为主,不适合逆行分支解剖法。李蒙蒙等[17]通过与MBI、MRI 对比研究认为,耳前后“V”型切口可能增加腮腺前缘的暴露难度,而处理腮腺下部的肿瘤会明显延长手术时间,不适用于腮腺较大及位于腮腺下部肿瘤的切除。因此,MRI 依然是目前针对大部分腮腺浅叶肿瘤适应症最广,也是很常用的美容除皱切口。但每一种手术切口改进和应用都具有技巧性和挑战性,手术医生需要克服一定的临床学习曲线,熟练掌握手术技巧后再尝试新的改进手术入路。

综上所述,我们认为MRI 入路术野暴露良好,可覆盖腮腺浅叶所有区域,适用于腮腺浅叶不同部位良性肿瘤(瘤体直径≤5cm)的切除。其突出的优点为MRI 相对隐蔽,术后美容效果良好,无明显并发症,术后联合腮腺套加压包扎,可有效预防涎瘘,切口I 期愈合快,符合功能腮腺外科理念,值得临床推广应用。