折价补偿的法律性质

2023-06-20乔中国敬涛施丹娜

乔中国 敬涛 施丹娜

摘 要:学界少有以折价补偿为主题的研究成果,仅在研究民事法律行为无效的后果或研究不当得利、恢复原状时把折价补偿解释为不当得利和恢复原状,但这种理解与《民法典》的规定有较大差异。为了厘清折价补偿的法律属性,在梳理学界对折价补偿法律属性研究成果的基础上,文章采用法教义学的方法,对折价补偿的法律属性进行了研究。研究发现,不当得利理论和恢复原状理论无法解释折价补偿,折价补偿制度是返还财产制度二级科目返还价值制度里与适当补偿、合理补偿、返还价差制度并列的一个返还制度。折价补偿的特征是原财产在本项交易发生时价值的等额返还,不考虑过错。因此,文章提出要从民事法律行为无效后果的规则体系理解折价补偿制度,否则过错因素会干扰对折价补偿的理解。

关键词:折价补偿;不当得利;恢复原状;民事法律行为无效;返还财产

中图分类号:D923 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2023)02-0037-07

作者简介:乔中国(1963-),男,山西大同人,教授,硕士生导师,研究方向:建设工程法律制度、法学理论。

Abstract: There are few academic research results on the subject of compensation according to value.Only in the study of the consequences of void contract, compensation according to value is considered as unjust enrichment and restoration of the original.However, this understanding is quite different from the provisions of the Civil Code.In order to clarify the legal nature of the compensation according to value, on the basis of carding the academic research achievements on the legal attributes of the compensation according to value, this paper studies the legal attribute of the compensation according to value by the method of legal dogmatics.It is found that the theory of unjust enrichment and the theory of restitution can not explain the the compensation according to value.The compensation according to value is a system juxtaposed with the system of proper compensation, reasonable compensation and compensation difference in the system of return property.The characteristic of the compensation according to value is the equal return of the original property at the time of the transaction, regardless of fault.It is necessary to understand the system of compensation according to value from the rule system of invalid consequence of civil legal act, otherwise fault factors will interfere with the understanding of compensation according to value.

Key words:compensation according to value; unjust enrichment; restoration of the original; civil juristic act is invalid; return of property

《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)中有两个法条明确规定了折价补偿,即第157条“行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后原财产不能返还或没有必要返还的,应当折价补偿”和第793条“建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人”。那么,如何认识折价补偿的法律属性?折价补偿与不当得利返还以及恢复原状的关系是什么?本文认为,折价补偿不属于不当得利返还和恢复原状,其仅仅是一种财产返还制度。

一、关于折价补偿法律属性的观点

虽然对折价补偿早有规定,而且《民法典》也把司法解释里关于承包人可以请求“参照合同约定支付工程价款”的规定上升为法律规定,但学界很少有以折价补偿为主题的研究成果。对折价补偿法律属性的认识仅仅出现在研究民事法律行为无效的法律后果或研究不当得利、恢复原狀的成果里。

(一)折价补偿与不当得利的关系

关于折价补偿与不当得利的关系,学者的观点可以归纳为不当得利说和不彻底的非不当得利说。

通说认为,折价补偿是不当得利返还。如,崔建远教授认为,因《合同法》第58条后段规定“有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失”,所以只有把“应当折价补偿”的法律基础解释为不当得利才符合逻辑[1]72。他认为,我国不承认物权行为无因性理论,返还原物是基于所有权, 不是不当得利返还。当给付人丧失了对给付物所有权、给付物被消费、给付本身为劳务形态,受益人才构成不当得利[2]63,[3]121。王利明教授也认为,合同无效或被撤销后返还原物的性质为物上请求权,因为我国未采纳物权无因性理论,而价值的返还依赖于不当得利制度[4]370。韩世远教授指出,合同无效或被撤销后返还原物的请求权是物权请求权,仅在原物不存在之场合,转变为不当得利的返还,因为我国不承认物权行为的独立性理论[5]320 。最高人民法院民事审判第二庭认为,“所谓折价补偿…其性质属于不当得利返还”[6]264 。法官刘力、禄劲松、杨劭禹认为,建设工程施工合同无效,承包人和发包人之间债的关系的性质发生了转变:先是由契约上请求权转化为返还原物请求权,后转化至不当得利返还请求权[7]83。总之,这些学者认为,折价补偿的性质是不当得利返还。通说之所以认为折价补偿属于不当得利返还,可能的原因在于,折价补偿与不当得利都具有返还的义务。当合同无效但合同已经履行或部分履行的情况下,给付行为丧失了法律基础,“获利”一方需要将财产返还给对方,原财产存在的返还原财产,原财产不能返还或不宜返还的折价补偿;有损失的,由过错一方赔偿对方的损失。不当得利是指没有法律依据获得他人财产的,应予以返还。不当得利与合同无效后的处理都存在返还义务,而且似乎合同无效后的价值返还也可以归因为没有法律依据获得他人财产,因此通说认为合同无效后的折价补偿属于返还不当得利。

不彻底的非不当得利说认为折价补偿不是不当得利返还,但持这个观点的学者无法摆脱不当得利理论的干扰。如,陈自强教授认为,“双务契约不当得利返还构成要件上,……给付之人得否请求返还,关键在于契约法秩序而非不当得利法”[8]12 。双务契约无效时,已为之给付构成不当得利,但返还时应优先适用《民法典》第157条[9]91 。陈自强教授的态度在不当得利与非不当得利之间摇摆。叶名怡教授指出,合同无效清算之折价补偿在性质上与不当得利迥异,……考虑到因单方法律行为而取得财产与单向财产给予之间的近似性,不妨在技术上将第157条之折价补偿看成是一种特殊的不当得利,在必要时亦可汲取不当得利法之有益成分,从而不必全面重构规则体系[10]52。叶名怡教授一方面讲二者之间性质迥异,另一方面又主张将第157条之折价补偿看成是一种特殊的不当得利。付一耀认为,折价补偿是基于公平责任的类似于不当得利的请求权。折价补偿的具体数额不完全根据不当得利的计算方法,折价补偿数额的计算首先应是折价,其数额可由法官基于公平责任在一定原则下行使自由裁量权[11]23-24。3位学者既主张折价补偿不是不当得利返还,但又离不开不当得利制度。

(二)关于折价补偿与恢复原状的关系

关于折价补偿与恢复原状的关系,全国人大常委会法工委民法室主任黄薇指出,《民法典》第157条的规范目的在于,使当事人的利益状态“恢复至各方当事人在民事法律行为实施前的状态[12]310。原全国人大法律委员会主任委员胡康生指出,原《合同法》第58条的规范目的是“让双方当事人的财产状况恢复到如同没有订立合同时的状态下的情形”[13]105。崔建远教授认为,根据《合同法》第58条关于合同无效、被撤销时后果的规定,恢复原状包括“返还财产”和“赔偿损失” [1]70-71。目前,多数观点认为,中国关于合同无效、被撤销时后果的规定是恢复原状,折价补偿制度作为返还财产的一种方式当然也是为恢复原状而设立。但滕佳一认为,合同无效而有履行发生,当事人之间的关系却难以定位于“恢复原状”,毋宁基于具体合同类型确定责任承担方式和内容[14]51。

二、不当得利理论和恢复原状理论不能解释折价补偿

本文认为,不当得利理论和恢复原状理论无法解释折价补偿的法律属性。

(一)《民法典》折价补偿的规定与不当得利返还的规定有重要差别

第一,《民法典》第122条规定:“因他人没有法律根据,取得不当利益,受损失的人有权请求其返还不当利益。”在合同无效情形下,当事人各方取得利益时有合同作为依据;在合同无效后,虽然失去了合同依据,但不能说当事人双方取得利益时没有依据,只是在确认合同无效后双方形成了一种新的法律关系,即财产返还关系和损失赔偿关系。第二,按照《民法典》第122条规定,一方得利的同时另一方受损失方构成不当得利。但有些情况是,合同无效后不存在一方得利另一方受损。如建设工程施工合同双方都履行的情况下,发包方得到了建成的建筑物,施工方拿到了工程款,很难说哪一方受损。第三,《民法典》第985条规定:“得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:……明知无给付义务而进行的债务清偿。”对建设工程施工合同来说,引发合同无效的主要原因在于承包方无资质或低资质。这种情况下签订的建设工程施工合同,有不少案例承发包双方都是明知的。“明知无给付义务而进行的债务清偿”,按照不当得利属于不予返还的情形。而《民法典》第793条规定:“建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。”两处规定相矛盾。第四,不当得利返还范围需考虑受益人的主观状态,而合同无效后的财产返还无需考虑当事人的主观状态。《民法典》第986条和第987条规定,受益人主观状态不同返还得利的范围不同,善意受益人仅以现存利益为限,恶意受益人不仅要返还取得利益还要赔偿损失。但《民法典》第793条没有规定折价补偿需要考虑当事人的主观状态,且根据《民法典》第157条规定,折价补偿是合同无效后在价值形态上返还原财产,当事人主观状态不影响返还数额。第五,不当得利的返还范围为取得的不当利益,折价补偿的返还范围为取得的财产。利益和财产不同,利益包括孳息和利用财产创造的收益,利益比财产的范围大。第六,从理论上讲,不当得利的返还范围为给付人损失,而折价补偿的返还范围为取得的财产。返還给付人损失与返还取得的财产存在重要差别,建设工程承包人损失与建筑物之间起码有承包人利润的差距。第七,《民法典》第987条在不当得利体系中规定了赔偿损失,而第157条后半段亦规定了赔偿损失,若以不当得利返还解释折价补偿的性质将使得赔偿的效果叠加。所以,也不能用不彻底的非不当得利观点理解折价补偿。

(二)从不当得利返还解释折价补偿会引发理论困局

按返还不当得利处理时,折价补偿的返还范围为一方的损失。建筑工程施工合同纠纷领域返还得利时必然会出现关于利润等的扣除问题。如果认为不应该扣除利润,那么折价补偿的范围显然超出了承包方的损失范围。反之,如果认为上述费用应该扣除,则与《民法典》第793条规定相矛盾。除此之外,发包方以低于合同的价格获得了建筑物,收获预期之外的利益,显然违背了合同无效制度的设立目的。而且扣除利润,还会引发利润的计算难题。法官不擅长计算建设工程利润,委托鉴定则存在参数选取的合理性问题。

(三)不当得利规则与法律行为无效的处理规则不应互相涵摄

从《民法典》体例结构来看,第122条和第157条都出现在总则部分,二者是并列关系,不能互相涵摄。总则部分规定了许多制度,各制度之间是相互独立又相互配合的关系,但不应是涵摄的关系。总则部分与分则部分才是相互涵摄的关系。易言之,总则部分规定基本原则,分则部分细化总则的规定。不当得利规则与法律行为无效的处理规则适用于不同的情形,不是相互涵摄的关系,因此不能用不当得利解释折价补偿。

(四)不同国家不当得利制度内涵不同

不当得利本身是一个内涵不确定的制度,用不同国家的不当得利制度理解折价补偿,会得出不同的结论。意大利在合同由于违法而无效时,理论界通常的看法是,否定不当得利请求权,因为允许不当得利会导致合同无效本来想要阻止的效果[15]117。意大利法对于非债给付,恶意受领人应当自给付之时起返还孳息和有关收益,而善意受领人自起诉之时起进行返还(《意大利民法典》第2036条第2款)[14]53。德国把合同无效后的返还认定为不当得利返还。《德国民法典》第812条第1款规定:“无法律上之原因,由于他人之给付,或依其他方法,以他人之损失,而有所取得者,应负返还之义务。法律上的原因嗣后消灭者,或依法律行为之内容而给付之目的未实现者,亦同。”[16]95-96也就是说,德国把合同无效后的返还认定为不当得利返还。同时,《德国民法典》第817条的规定在实践中解释为,若双方之行为均违法或违反善良风俗,则不存在不当得利之返还[16]108。《德国民法典》第993条规定非善意占有人除了应返还已收取之全部收益,还应返还自取得占有之时起就本可收取而未收取的用益[14]52-53 ,即不当得利返还环节要赔偿损失。瑞士民法理论认为,法律行为无效后的处理不适用不当得利制度。《瑞士债务法》第62条规定了一般的不当得利返还规则[16]127。依据不当得利之发生原因,瑞士民法中的不当得利可以分为三种:一是非债清偿之不当得利。二是侵害权益型不当得利。三是偶然造成的不当得利,即未侵害他人权益造成的不当得利[16]128-129。在瑞士民法中,不当得利的发生原因并不包括法律行为无效的情形,也就是说,合同无效后的返还不属于不当得利返还。在不当得利返还范围上,瑞士民法区分善意和恶意。若得利人善意,仅返还现存利益;若得利人恶意,须返还全部[16]129-130。英国学术界认为合同无效的财产返还属于不当得利返还。英国学术界认为不当得利的构成要件为:1.被告通过受领利益而得利;2.被告以原告之费用而得利;3.被告保有利益无正当理由[16]167-171。Goff和Jones将不当得利分为三大类,其中,原告自己加利于被告之不当得利,包括原告基于无效之交易加利于被告[16]171。英国在将无正当事由类型化的同时,判例法已经承认,统一的不当得利原则是返还财产诉讼的基础[16]166。也就是说,英国认为合同无效的财产返还为不当得利返还。美国认为不当得利是合同无效财产返还的法理基础。美国2011年正式公布了“返还财产与不当得利法”的第三次重述,旨在以统一的不当得利规则为基础重构美国的返还财产法,形成可以预测的、客观的不当得利规则[16]187。重述第二编返还财产责任中就包括了基于合同的返还财产[16]187,也就是说,基于合同无效的财产返还,以不当得利返还为基础。日本不同的学派持不同的观点。在合同无效和被撤销之场合,我妻荣认为,可请求返还占有的不当得利。但其后的此类型论者多主张合同被撤销或无效后的清算应按合同法来处理,不应适用日本民法第703-704条之不当得利返还规则[16]154。从上述介绍来看,不同国家的不当得利制度对待合同无效的财产返还的态度不同,说明各个国家不当得利制度有重要区别,没有统一的内涵。用不同国家的不当得利制度理解折价补偿,会得出不同的结论。

(五)合同无效而有履行发生,有些情形无法恢复原状

有些情况如物理上无法恢复原状,价值上的恢复原状可能也会遇到难题。如建设工程施工合同纠纷,恢复原状意味着承包方只应拿到支出的成本,而发包方也不能获得建筑物。此时,建筑物要拆除吗?利润应如何处理?利润的价值给予合同当事人任何一方都无法使双方恢复到合同订立之前的狀态。又如股权转让后股价上涨,或许还有配股。那么转让股权合同无效后返还义务人的返还范围如何确定?此种情况下无法恢复原状。因此,学理上将折价补偿理解为恢复原状也存在障碍。

(六)折价补偿不属于恢复原状的范畴

《民法典》在第179条民事责任承担方式里没有规定折价补偿,说明折价补偿不是常见的民事责任承担方式;但在157条里规定了折价补偿,说明折价补偿这种民事责任承担方式是辅助性的。与折价补偿含义相近的是返还财产和恢复原状。《民法典》第179条,作为民事责任承担方式的恢复原状与返还财产、赔偿损失、修理更换重做等并列,说明折价补偿不能同时属于恢复原状与返还财产。那么折价补偿属于返还财产还是恢复原状呢?从第157条“行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿”的表述可以看出,折价补偿是返还财产的替代措施,属于返还财产的范畴。

(七)恢复原状是一个内涵不确定的概念

《民法典》在5个法条里规定了恢复原状,但恢复原状在不同法条里的含义是不同的[17]42。《民法典》第179条将作为民事责任承担方式的恢复原状,与返还财产、赔偿损失、修理更换重做等并列;第237条规定,在不动产或者动产毁损的情况下,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。这两个条款规定的恢复原状显然不是返还财产、赔偿损失和修理更换重做的含义,但排除了返还财产、赔偿损失和修理更换重做之后的恢复原状是什么意思呢?如果把恢复原状理解为恢复到合同订立以前的状态,那么就和返还财产、赔偿损失和修理更换重做不是同一个分类标准。第286条规定,对任意弃置垃圾、排放污染物或者噪声、违反规定饲养动物、违章搭建、侵占通道、拒付物业费等损害他人合法权益的行为,受损害人有权请求行为人停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失,此种情形下的恢复原状可以理解为物理上的恢复原状。第715条是承租人擅自对租赁物进行改善或者增设他物的,出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失,显然也是物理上的恢复原状。第566条是合同解除后的恢复原状,具体表述为“恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失”。此处的恢复原状有两种可能的理解:一种是理解为返还财产,把“其他补救措施”理解为按照合同约定履行到相应程度;第二种是理解为返还财产,把其他补救措施理解为折价补偿。但这两种理解都把返还财产与恢复原状相重叠。崔建远教授认为,在咨询合同被解除的情形下是价值形态的恢复原状[17]43。但本文认为,这样理解忽略了“采取其他补救措施”这一表述。总之,在不同的法条里,恢复原状的含义不同。恢复原状的概念内涵不确定,不能用于说明折价补偿。

三、折价补偿仅仅是财产返还的制度之一

折价补偿与不当得利返还、恢复原状有重要差异。中国的折价补偿仅仅是财产返还的替代性制度之一,这种返还制度要求等额返还原财产在交易时的价值,不考虑过错因素。

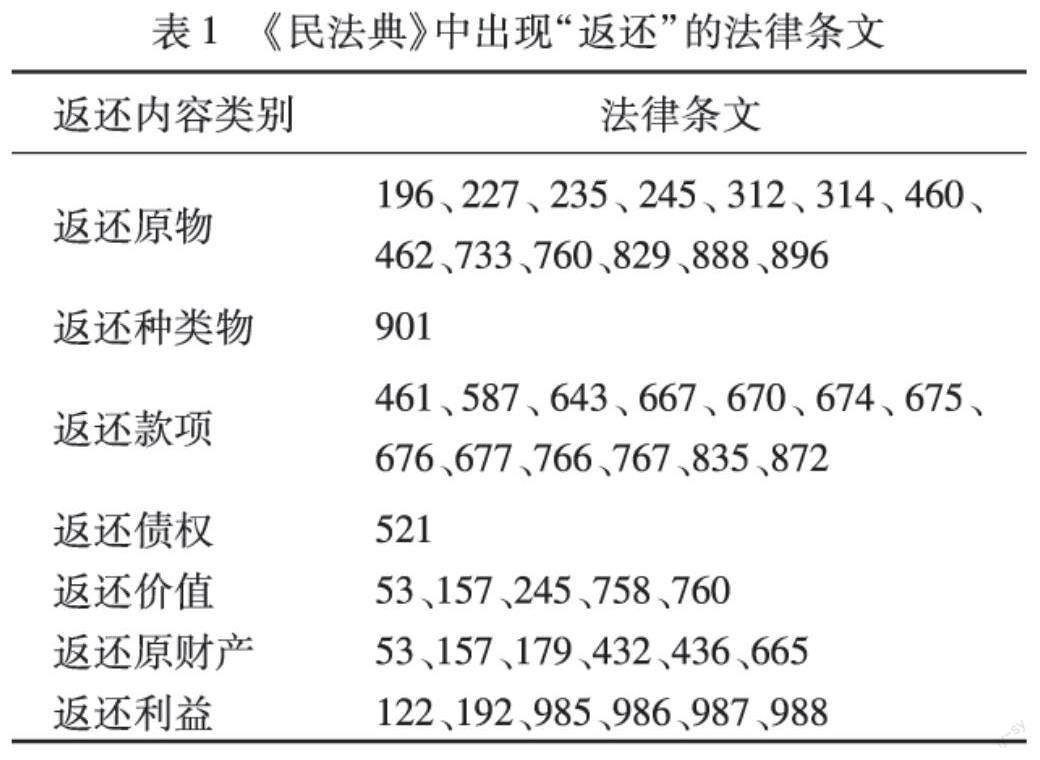

《民法典》中57次出现“返还”这个词汇,共涉及41个条文,详情见表1。

如表1所示,返还的内容有返还原物、返还种类物、返还款项、返还债权、返还价值、返还原财产、返还利益。返还原物如《民法典》第196条之返还动产或不动产;返还种类物指《民法典》第901条之返还同种类货币或物品;返还款项如《民法典》第587条之返还定金,第667条之返还借款,第835条之返还运费,第872条之返还技术使用费;返还债权指《民法典》第521条之返还债权;返还原财产如《民法典》第53条之返还财产,第179条作为民事责任方式的返还财产等;返还利益如《民法典》第122条之返还不当利益,第985条之返还取得的利益等。返还利益不同于返还财产。返还利益除了返还财产,还包括返还孳息和使用财产取得的收益。

返还价值包括适当补偿、折价补偿、给予补偿、合理补偿、返还价差。如《民法典》第157条之民事法律行为无效后财产无法返还或没有必要返还情况下的折价补偿,第245条动产或不动产被征用后毁损、灭失后的给予补偿,第758条租赁物因毁损、灭失或者附合、混合不能返还情况下之合理补偿等。

可以看出,价值形态的返还是指无法返还原财产或没有必要返还的情形下,以货币形式进行补偿,但具体补偿的规则因补偿原因不同和赔偿制度设计不同而有差异。《民法典》第53条情形是现有价值等额补偿;第245条情形是以现有价值为基准,根据过错和损失因素调整返还额;第758条第一款情形是以租赁物现有价值减去欠付的租金以及其他费用的差额为基准,根据过错和损失因素调整返还额;第758条第二款情形是以同类租赁物现有价值为基准,根据过错和损失因素调整返还额;第760条情形是以租赁物在租赁合同签订时价值为基准,根据过错和损失因素调整返还额。在没有过错赔偿制度时,补偿必然要考虑过错。有过错赔偿制度时则补偿无需考虑过错,否则会造成过错赔偿重叠。

从《民法典》第157条法条的文义解释来看,折价补偿作为返还原财产的替代形式,目的在于从价值形态上返还原财产。因为发生民事法律行为时,给付财产方的收益预期就是民事法律行为发生时给付物的价值,此后给付物价值增减与给付方无关。所以,折价补偿规则是原财产在本项交易发生时价值的等额返还。而在涉及“折价补偿”的《民法典》第793条条文中,建设工程施工合同中承发包双方之间的法律关系不同于以实体物或货币为履行标的物的买卖合同,合同当事人可以原封不动地返还原财产和价款。建设工程施工合同一旦履行就会造就新的不动产,对于新产生的建筑物难以分割成材料、劳务等费用返还给承包方。同时,承包方施工的目的并不在于获得建筑物,而发包方订立合同的目的在于获得质量合格的建筑物,所以,当工程质量合格时,也没有必要返还原财产,此种情况下只能折价补偿。合同关于工程价款的约定反映的就是目标建筑物在签订施工合同时的价值,因此,“参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人”的折价规则也是原财产在本项交易发生时价值的等额返还,只不过“原财产”是待建成的建筑物。王利明教授认为,折价补偿的市场价格应以返还时作为计算的时间点,因为返还义务是返还时才负有的,而且如此可避免通货膨胀等因素给权利人造成的不利影响[4]371。本文不认同该观点。第一,该观点与《民法典》第793条矛盾,“合同关于工程价款的约”是合同签订时的市场价格,而非确认合同无效后的市场价格。第二,发生民事法律行为时,给付财产方的收益预期就是民事法律行为发生时给付物的价值,此后给付物价值增减与给付方无关。第三,通货膨胀等因素是影响双方的,不能仅考虑一方的利益。第四,即使返还义务从民事法律行为被确认无效时开始,也不能说明计算返还财产价值的时点是返还时。第五,返还原物,返还物价值可能有减少,重新出卖价格降低;也可能返还物价值有增加,接收方重置成本增加。此两种情况应根据导致合同无效的过错赔偿损失,但赔偿损失是返还范畴之外的问题。而按交易时价格折价补偿,无论给付物价格如何變化,双方利益都与预期相同违约责任因合同无效而消除,但这种变化不是因为计价时点的选择造成的。。如果按照返还时点的价格折价补偿,给付物价格上涨时给付方就获得了多于预期的利益,接收方就付出了多于预期的价款。在给付物价格下跌时,给付方不能获得预期的价款,接收方就获得了多于预期的利益。这样总有一方希望交易无效。这显然不是民事法律行为无效制度追求的结果。

通过上述分析可以看出,折价补偿制度是返还财产制度里二级科目返还价值制度里与适当补偿、合理补偿、补偿价差制度并列的一个返还制度。折价补偿的特征是原财产在本项交易发生时价值的等额返还,不考虑过错。折价补偿不同于《民法典》规定的价值返还种类里的适当补偿、给予补偿、合理补偿、价差补偿。适当补偿、给予补偿、合理补偿、价差补偿不同时具备折价补偿的三个特征。折价补偿不考虑过错因素,确定原财产价值的时间标准是本项交易达成之时。折价补偿是原财产价值的等额补偿,既不同于返还原物、返还种类物、返还款项、返还债权、返还原财产,也不同于返还利益。折价补偿是返还财产,返还利益不仅返还财产,还要返还财产创造的收益和财产的孳息。

四、民事法律行为无效的后果是一个规则体系

过错因素往往干扰对折价补偿的理解。民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力的后果的处理规则并不是仅包括返还财产,而是一个规则体系。这对于准确理解折价补偿有重要意义。

关于民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后的处理规则,《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》)第61条第1款规定了返还财产和过错赔偿,第2款规定了双方恶意串通损害国家、社会或第三人利益的,人民法院可以收缴或返还给第三人。《合同法》第58条、第59条予以承继,规定了返还财产、折价补偿和赔偿损失,同时规定了财产归国家所有或返还集体、第三人。与《民法通则》相比较,《合同法》第58条增加了折价补偿。《中华人民共和国民法总则》第157条将合同行为扩大至民事法律行为,并被《民法典》第157条延用。《民法典》第157条规定了处理民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后的体系性规则,该体系性规则包括返还财产、折价补偿、赔偿损失三个方面的内容。同时,这三种方式有其适用的顺序。合同无效后的第一顺序是返还财产;第二顺序是如果不能返还财产或无必要返还财产的折价补偿,也可以称之为返还价值;第三顺序是当事人有过错的,过错方需赔偿对方的损失[18]41。也就是说,合同无效的首要法律后果为返还原财产;如果不能返还原财产或无必要返还原财产,就折价补偿;返还财产和折价补偿无需考虑当事人的主观过错。折价补偿与损害赔偿性质不同,前者不以过错为要件,后者则系过错责任 [19]182。财产返还之后,如果当事人有过错且给相对方造成损失,要根据过错赔偿损失。如果我们的视野再开阔一些,就会看到建设工程施工合同无效通常会涉及违法所得,这部分违法所得应当根据行政法相关规定进行收缴或没收。综上,返还财产、折价补偿、赔偿损失、没收非法所得四种规则构成了处理民事法律行为无效后果的规则体系。

民事法律行为无效的后果是一个规则体系,离开这个规则体系分析折价补偿,就会落入困境。以建设工程为例,《民法典》第793条规定中,“建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。”此处并未提及过错赔偿。如果仅在返还财产和折价补偿的意义上理解建设工程施工合同无效的后果,而忽略赔偿损失和没收非法所得的规定,就会因工程质量引发的维修费用损失、工期延误损失、停窝工损失及因工程款支付期限引发的利息损失无法处理等而在折价补偿的问题上陷入困境。加之不当得利考虑当事人过错的特征,非体系化理解折价补偿的人就会主张按照不当得利制度在折价补偿范畴考虑当事人过错,从而走入迷途。但如果从民事法律行为无效后果的规则体系来理解上述问题,难题将迎刃而解。在返还原财产、折价补偿之后,过错方需要赔偿相对方的损失,如果有非法所得还要启动行政程序没收。在返还财产和折价补偿范畴,无需考虑过错,只需考虑对接收方因双方履行合同获得的财产或其价值进行等额返还;在赔偿损失和没收范畴里考虑当事人的过错。

五、结束语

折价补偿是一个有待深入研究的问题。折价补偿作为一种独立于不当得利制度和恢复原状制度的财产返还制度,它是交易时价值的等额返还,不考虑过错。在研究折价补偿的法律属性时,不能仅从折价补偿的规定思考折价补偿,而应从法律行为无效后果的规则体系进行系统考量。

参考文献:

[1] 崔建远.关于恢复原状、返还财产的辨析[J].当代法学,2005(1):63-74.

[2] 崔建远.不当得利研究[J].法学研究,1987(4):58-64.

[3] 崔建远.合同法(第五版)[M].北京:法律出版社,2010.

[4] 王利明.《中华人民共和国民法总则》条文释义[M].北京:人民法院出版社,2017.

[5] 韩世远.合同法总论(第四版)[M].北京:法律出版社,2018.

[6] 最高人民法院民事审判第二庭.《全国法院民商事审判工作会议纪要》理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2019.

[7] 刘力,禄劲松,杨劭禹.论无效建设工程施工合同的折价补偿[J].法律适用,2022(2):80-93.

[8] 陈自强.不当得利法体系之再构成:围绕《民法典》展开[J].北方法学,2020(5):5-18.

[9] 陈自强.民法典不当得利返还责任体系之展开[J].法学研究,2021(4):91-110.

[10] 叶名怡.折价补偿与不当得利[J].清华法学,2022(3):40-59.

[11] 付一耀.民商事责任认定中的折价补偿研究[J].安徽理工大学学报(社会科学版),2017(6):21-26.

[12] 黄薇.中华人民共和国民法典释义(上)[M].北京:法律出版社,2020.

[13] 胡康生.中华人民共和国合同法释义[M].北京:法律出版社,2009.

[14] 滕佳一.合同无效时返还规则的适用[J].法学家,2020(6):40-53.

[15] 殷秋实.意大利法中不当得利的构成[J].东方法学,2019(2):113-121.

[16] 刘言浩.不当得利法的形成与展开[M].北京:法律出版社,2013.

[17] 崔建远.恢复原状请求权辨[J].甘肃政法大学学报,2020(5):40-47.

[18] 王文利.论无效合同的法律后果[J].河南财经政法大學学报,2018(5):41-50.

[19] 叶名怡.《民法典》第157条(法律行为无效之法律后果)评注[J].法学家,2022(1):172-190.

[责任编辑:范 君]