抗阻呼吸训练对颈段脊髓损伤患者呼吸功能和膈肌移动度的影响

2023-06-16黎声芳刘红芳黄世敏龙彩雪

黎声芳 刘红芳 黄世敏 龙彩雪

由于高处坠落、交通事故等意外事件频繁发生,脊髓损伤的发病率也逐渐增高。据统计,每年每100万人中约有37人患脊髓损伤[1]。颈段脊髓损伤是其中一种常见的创伤,可导致患者的肺功能受损,使呼吸功能指标远差于正常人群,呼吸功能障碍是其常见的并发症,且肺底分泌物蓄积还可导致肺部感染等并发症[2-3]。脊髓损伤是临床麻醉、急救工作的重点和难点之一,且规范化的管理可有效减少呼吸系统并发症的发生[4-5]。良好的呼吸功能是颈段脊髓损伤患者开展早期康复治疗的先决条件。抗阻呼吸训练可使患者放松呼吸肌,调节通气,改善呼吸困难症状,提高运动耐力[6]。本研究通过对80例颈段脊髓损伤患者分组干预,分析抗阻呼吸训练对颈段脊髓损伤患者呼吸功能和膈肌移动度的影响,具体情况如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用便利抽样法,选择于2019年—2021年海南省某三级甲等医院收治的颈段脊髓损伤患者为研究对象。纳入标准:符合颈段脊髓损伤的诊断标准[7],并经MRI及CT检查确诊;年龄>18岁;认知功能正常,可正常沟通、交流;病程在术后1个月以内;知情同意并签署知情同意书。排除标准:患血液系统疾病;患恶性肿瘤;患免疫系统疾病;有精神疾病或合并认知功能障碍;接受气管插管或气管切开治疗;合并肋骨骨折及其他脏器损伤;合并脑损伤;无法行肺功能测试;病情变化不能配合呼吸训练;并发肺部感染或血气胸;既往有慢性肺病(慢性阻塞性肺疾病、支气管扩张、哮喘、肺纤维化等);有粉尘接触史。剔除标准:中途退出研究[8]。采用两样本均数比较的样本量公式,以呼吸功能指标最大通气量为计算指标,对照组和观察组样本量运用公式“2[(tα/2+tβ)s/δ]2”计算,依据预试验结果,δ=3.10,取两样本标准差中较大的一个s为3.91,按照双侧检验标准,α=0.05,β=0.1,代入公式得出n=34,考虑到15%~20%的失访率,该样本量范围为39~40例,取最高样本量。最终本研究纳入80例样本,采用随机数字表法将其分为对照组和观察组各40例。本研究经过海南省人民医院伦理委员会审核,伦理审批编号为医论研〔2022〕699号。

1.2 干预方法

两组患者从入院第1天开始接受干预,均接受常规治疗,包括损伤区域处理、坏死组织清除、病情检测、用药护理、并发症预防等,并予以健康教育,包括心理支持、饮食指导等。

对照组在常规治疗和健康教育的基础上采用常规康复治疗。①口腔护理:责任护士加强宣教,指导家属辅助患者在三餐前后、睡前使用漱口水漱口或刷牙;对于无法刷牙/漱口者,予以口腔护理,以减少口腔细菌/真菌滋生。②辅助排痰:严格遵守雾化、拍背、体位排痰、自主咳痰、腹部冲击法排痰的操作流程,并指导家属辅助排痰的方法。对于痰少者,每天2次;对于痰液浓稠且多者,每天3~4次。对于排痰困难者,予以辅助吸痰;对于吸痰不理想者,采用纤维支气管镜下灌洗吸痰法,以改善患者通气功能。③每天进行1次肌力、关节活动度、平衡等训练,每次40 min,进行不同运动时,在2种运动之间休息5 min左右,每周5次,每2周根据患者的主观感受及心率调节运动强度,持续3个月。

观察组在对照组基础上给予抗阻呼吸训练。本干预的原理在于通过使用有抗阻功能的呼吸训练器来提升患者横隔肌力及耐力,让患者在最大程度上获得良好的呼吸功能。呼吸训练前,由研究者告知患者及其家属注意事项及优点,并做示范动作,指导患者练习,直至掌握正确的方法。嘱患者取舒适体位,保持放松。一只手置于上腹部,另外一只手持有抗阻功能的呼吸训练仪。呼吸训练仪与口含嘴无缝衔接后,将口含嘴置于患者口中,并指导其慢慢吸气,以通过手感受到腹部隆起、膈肌下陷,吸气流速显示活塞达最佳值,无法吸气为止。然后,松开口含嘴,指导患者缩唇、缓慢呼气,当其感受到腹部下陷、膈肌上升时,用手向前下方施压,确保呼吸时间比为1∶2。每次15 min,每天2次,以“稍感劳累,但无呼吸困难”为宜,根据患者耐受情况循序渐进安排呼吸训练。患者住院期间,由研究者面授,出院后,改为微信视频或电话指导,持续训练3个月。此外,研究者向患者及其家属发放抗阻呼吸训练宣传手册,并指导患者及其家属学习相关康复训练方法,指出其不规范的操作,帮助患者及其家属掌握操作要领,告知其规范操作的重要性。同时依据患者的病情及治疗需求,合理设定随访频率及内容。干预期间,研究者利用微信群发送相关健康教育内容,以微信、电话随访等形式监督并鼓励患者自主锻炼,并在微信平台为患者提供在线咨询、用药管理、饮食指导等。同时,还组织离线讲座来加强患者之间的沟通交流。

1.3 观察指标

1.3.1 住院时间和临床疗效

比较两组患者的住院时间和临床疗效。患者呼吸困难、胸闷、咳痰等临床症状完全消失或基本消失,判定为治愈;患者呼吸困难等临床症状完全消失或基本消失,偶尔会出现胸闷、咳痰现象,判定为显效;症状有所改善,但未完全消失,判定为有效;症状未改善或病情加重,判定为无效。总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)/40×100%。

1.3.2 呼吸功能

分别在干预前、后及出院时检测两组患者的呼吸功能指标。由研究者采用同一型号的肺功能仪检测患者的最大通气量、用力肺活量、第一秒用力呼气量,以其3次平均值为准。其中用力肺活量与第一秒用力呼气量的最佳值和次佳值的差异需要<0.15 L。

1.3.3 呼吸困难程度

分别在干预前、后及出院时由研究者评估两组患者静息时的Borg呼吸困难评分量表[9]。分数在0~10分之间,0分表示完全没有,10分表示极其强烈。分值越高表示患者的呼吸困难程度越严重。

1.3.4 膈肌移动度

分别在干预前、后及出院时由超声科医师检测两组患者的膈肌移动度。嘱患者取仰卧位,采用B超观察患者的膈肌位置及其运动情况,测得膈肌运动轨迹上波峰与波谷之间的垂直距离,获得最大膈肌运动幅度,以3次平均值为准。

1.3.5 生活质量

分别在干预前、后及出院时由研究者采用圣乔治呼吸问卷(St.George Respiratory Questionnaire,SGRQ)[10]评估两组患者的生活质量,包括疾病影响、活动能力及呼吸困难3项内容,每项总分为0~100分,分值越高表示患者的健康状况越差。

1.3.6 并发症

观察两组患者肺部感染、压力性损伤、下肢深静脉血栓、便秘等并发症的发生情况。

1.4 质量控制方法

本研究所有患者均来自一个科室,为避免两组之间在研究过程中发生沾染,抗阻呼吸训练干预科室在单独的活动室进行,所有宣传手册相关指导资料和抗阻呼吸训练仪器仅在每次抗阻呼吸训练时当场发放到患者或家属手中,呼吸训练结束后,由研究者本人收回。

1.5 统计学方法

采用SPSS 26.0软件分析本研究数据。符合正态分布的计量资料用表示,采用t检验进行比较。计数资料用频数、率描述,采用χ2检验进行比较。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

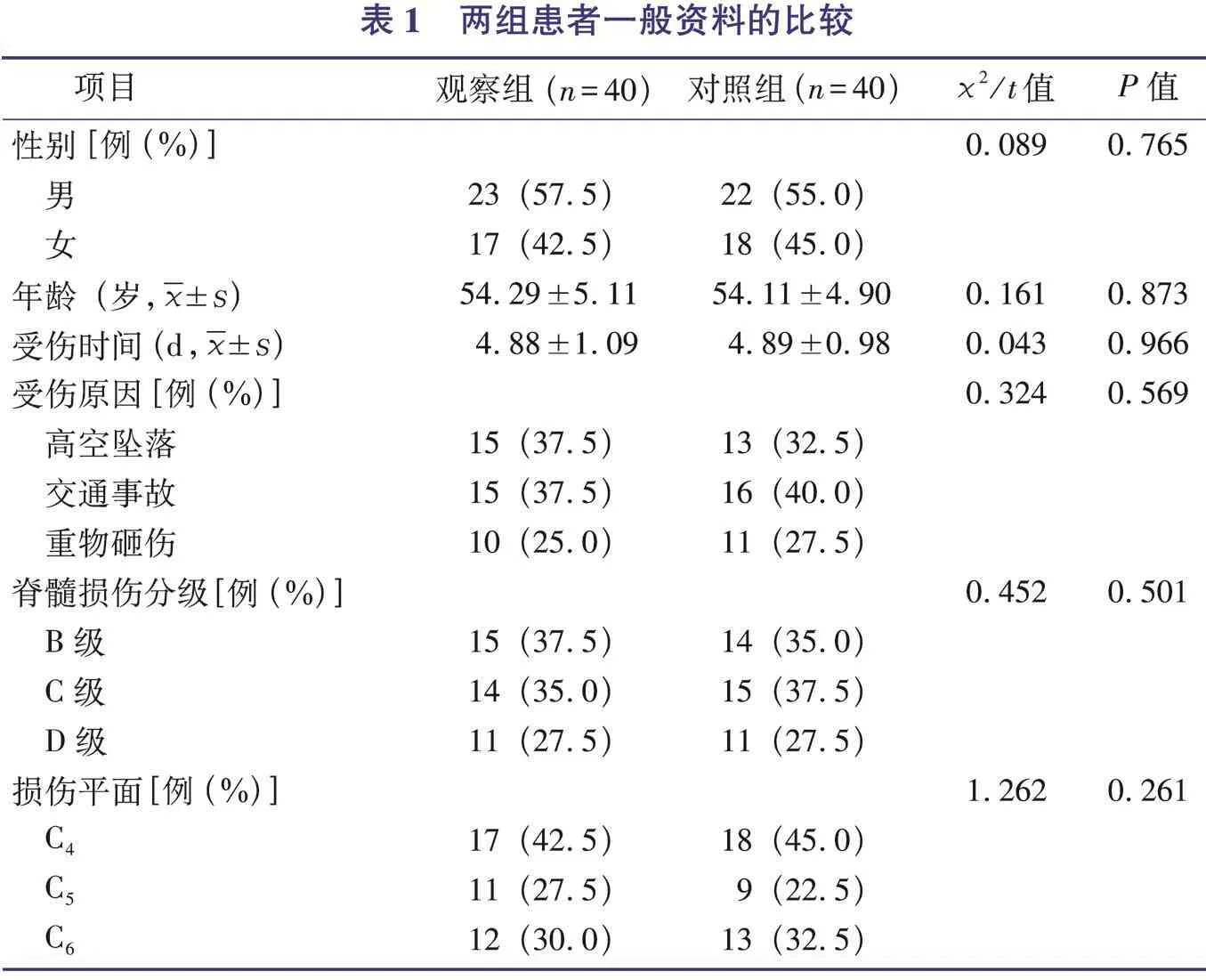

2.1 两组患者一般资料的比较

筛选入组的80例患者未发生中途退出或失访等情况,两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

?

2.2 两组患者住院时间和临床疗效的比较

观察组患者的住院时间为(17.65±3.79)d,明显短于对照组的(20.16±4.23)d(t=6.977,P<0.001)。临床疗效按治愈、显效、有效、无效4个级别进行评估,观察组患者分 别 有26(65.00%)、7(17.50%)、5(12.50%)、2(5.00%)例,对照组分 别 有17(42.50%)、6(15.00%)、7(17.50%)、10(25.00%)例,观察组的总有效率为95.00%,对照组为75.00%,两组比较差异有统计学意义(χ2=6.279,P<0.001)。

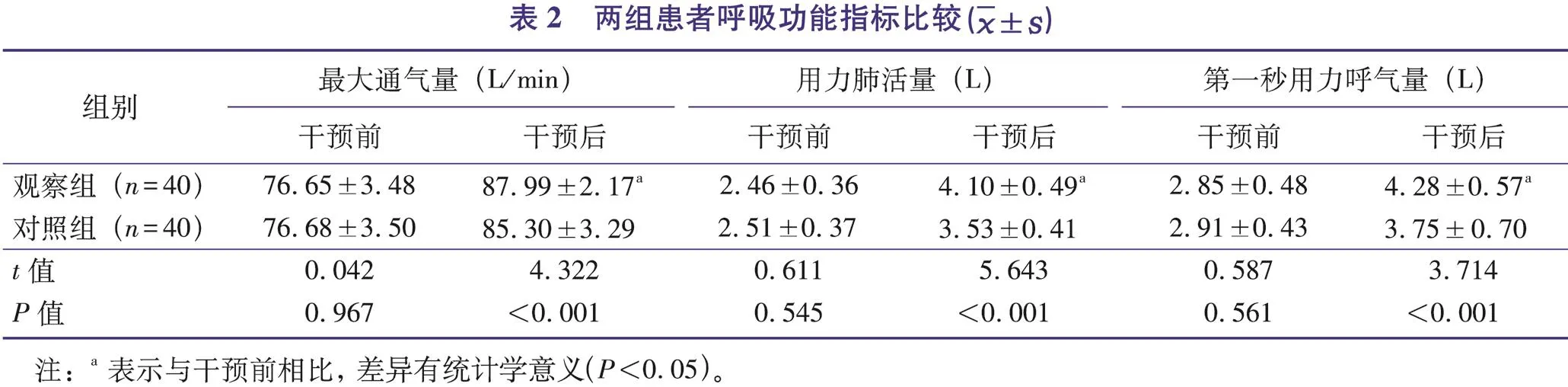

2.3 两组患者呼吸功能指标的比较

干预前,两组患者的呼吸功能指标比较,差异无统计学意义(P>0.05),干预后,观察组患者的最大通气量、用力肺活量、第一秒用力呼气量大于对照组(P<0.05)。详见表2。

?

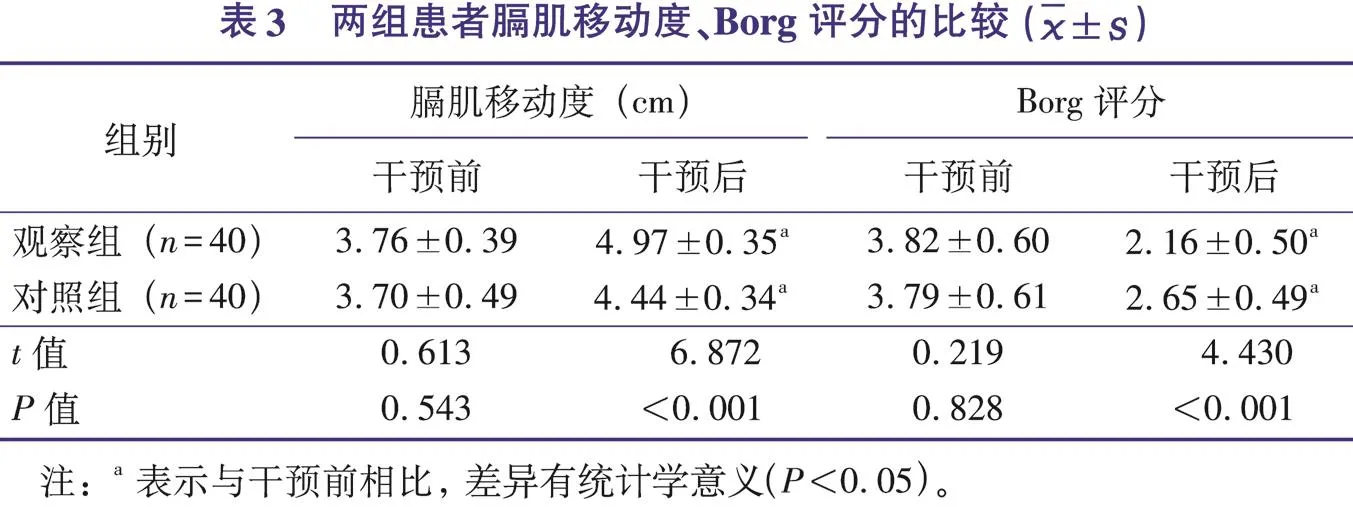

2.4 两组患者膈肌移动度、Borg评分的比较

观察组患者的膈肌移动度明显高于对照组,Borg评分明显低于对照组(P<0.05)。详见表3。

?

2.5 两组患者SGRQ评分的比较

观察组患者的呼吸困难、疾病影响及活动能力评分明显低于对照组(P<0.05)。详见表4。

2.6 两组患者并发症发生率的比较

观察组分别有1(2.50%)、0、2(5.0%)、1(2.50%)例患者发生了肺部感染、下肢静脉血栓、便秘、压力性损伤,对照组分别有4(10.0%)、1(2.5%)、3(7.5%)、1(2.50%) 例患者发生了肺部感染、下肢静脉血栓、便秘、压力性损伤,观察组患者的总发生率为10.00%,对照组为22.50%,两组比较差异无统计学意义(χ2=2.303,P=0.129)。

3 讨论

3.1 抗阻呼吸训练对于改善颈段脊髓损伤患者呼吸功能具有较好的可行性

观察组患者的肺功能指标及膈肌移动度明显优于/高于对照组,Borg评分明显低于对照组(P<0.05)。膈肌是人体最主要的呼吸肌,承担着大部分通气功能,抗阻呼吸训练是直接针对膈肌、腹肌等呼吸肌群的训练方法,可有效加强呼吸肌群耐力与肌力,改善膈肌及肋间肌的功能,增加膈肌活动度[11-14]。同时,干预后,观察组患者的最大通气量、用力肺活量、第一秒用力呼气量均明显大于对照组(P<0.05)。随着膈肌活动度提高,耐力增加,胸廓稳定性增加,萎陷的肺泡重新复张;同时,呼吸肌频繁收缩,需氧量降低,排出CO2增加,呼吸频率减慢,腹部肌力增加,促使呼吸方式改变,肺通气量增加,肺功能得到改善,该结论与Neder等[15-16]的研究结果一致。

3.2 抗阻呼吸训练可减轻颈段脊髓损伤患者疾病影响

观察组患者的呼吸困难、疾病影响及活动能力评分明显低于对照组(P均<0.05),疗效优于对照组,住院时间明显短于对照组,表明抗阻呼吸训练可有效提高颈段脊髓损伤患者活动能力,减轻疾病影响,提高生活质量。由于颈段脊髓损伤患者具有呼吸困难加重、痰液不易排出等症状,严重者可累及心脏功能。规范的训练可使患者保持良好的呼吸功能,促进呼吸道分泌物排出,减少通气不适感,提高有效通气量,并提高运动耐力,增强活动能力,减轻疾病影响[17-18]。同时,抗阻呼吸训练可有效增加患者的心脏压力负荷,调节心肌氧供需平衡状态,此外,还能诱导骨骼肌氧化酶活性,提高骨骼肌耐力、血液输氧能力及肌肉氧化能力,减轻肌肉疲劳感,增加肺活量,改善呼吸肌肌力,提高运动耐力,从而提高生活质量[19]。

3.3 抗阻呼吸训练能有效降低颈段脊髓损伤患者并发症发生率

观察组患者的并发症发生率稍低于对照组(P<0.05)。肺部感染、下肢静脉血栓、便秘、压力性损伤都是临床上颈段脊髓损伤患者常见的并发症,这些与脊髓损伤患者死亡率密切相关,尤其是肺部感染导致的呼吸系统衰竭是颈段脊髓损伤早期的并发症,颈段脊髓损伤程度越重、损伤平面越高,呼吸肌受累越严重,严重时患者在短时间内就会死亡[20]。本研究通过抗阻呼吸训练,有效改善了颈段脊髓损伤患者肺功能,降低了呼吸肌受累程度;同时,提高了患者活动能力,可有效预防长期卧床导致的下肢静脉血栓、便秘、压力性损伤等并发症。

4 小结

抗阻呼吸训练可有效提高颈段脊髓损伤患者的呼吸功能及膈肌移动度,保持患者呼吸通畅,并改善患者的生活质量,安全性较好,疗效显著,值得在临床推广。