元宇宙中社会化交互学习的特征与发展路向

2023-06-16韩继宁刘革平王思玉

韩继宁 刘革平 王思玉

摘要:随着元宇宙技术平台的快速发展和用户资本的积累,其社会交互特征更加凸显。如何针对元宇宙平台中的社会化交互学习的特征和规律进行分析和提炼,成为推进元宇宙平台赋能教学研究的重要突破口。活动理论为元宇宙中社会化交互学习分析提供了新颖的理论视角和支持框架。基于活动理论的分析框架,运用内容分析法对15个元宇宙平台中社会化交互学习案例进行深入分析发现,从活动理论结构要素构成来看,元宇宙中社会化交互学习具有主体多样化,客体层次化,工具高沉浸、跨端适配和虚实融合化,规则由内外双轮驱动,分工由区块化创建、智能化联通和具身化实施构成等典型特征。从活动理论各要素形成的4个子系统来看,未来元宇宙中社会化交互学习的生产子系统应进一步创设主体在元宇宙工具调节下的社会化交互学习活动,交流子系统应持续构建和优化元宇宙中社会化交互学习共同体规范的规则体系,消耗子系统应专注于探索主体在平行元宇宙共同体中的多层网络演化,分配子系统应不断推动智能时代共同体角色分工的升级和转型。

关键词:元宇宙;社会化交互学习;活动理论;内容分析法;虚拟现实

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2023)02-0057-10 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2023.02.007

基金项目:国家自然科学基金面上项目“VR环境下深度认知追踪关键技术及学习干预模型研究”(62277044);教育部2022年度国际中文教育研究一般项目“教育人工智能辅助中文学习的策略研究”(22YH92C)。

作者简介:韩继宁,博士,讲师,西南大学教育学部(重庆 400715);刘革平,博士,教授,博士生导师,西南大学教育学部(重庆 400715);王思玉,本科生,西南大学教育学部(重庆 400715)。

元宇宙的提出可谓虚拟现实(Virtual Reality,VR)发展过程中的里程碑事件。元宇宙是一个开放、自由、复杂且巨大的虚拟数字世界,其本质是呈现给用户平行于真实世界的“数字孪生”空间(刘革平等,2021)。随着全球著名在线社交网络Facebook更名为Meta并将其品牌重塑为“社交元宇宙”,以及各大元宇宙平台暴涨的日活用户及其高频的信息交换,元宇宙的社会交互特征更加凸显。针对学生群体而言,社交方式的转变必将影响其学习方式发生变化。元宇宙不仅能在互动学习环境中发挥重要作用(Rospigliosi,2022),而且也能为学生提供崭新的、互动的、高度灵活的学习环境和学习体验,如提供多样化教育资源、支持多元化学习活动、实现智能化教学评价等(刘革平等,2022)。当前元宇宙仍然处于起步和飞速发展阶段,元宇宙空间也可能由于缺少教育理论的支持和制度制约而脱离真实的教育和社交规则,从而异化成为“模拟的缺失”①(Baudrillard,1983)。现有研究多聚焦于对元宇宙概念、意义和开发的探索,鲜有对元宇宙中社会化交互学习的深入讨论,因而也难以对元宇宙中社会化交互学习实践推进提供有效支撑和指导。有鉴于此,本文将以活动理论为指导,基于元宇宙中社会化交互的三类社区分类(Rospigliosi,2022),对15个元宇宙社交平台进行比较分析,以期探究其中社会化交互学习活动的各要素特征和发展路向。

一、文献综述

1.元宇宙教育应用现状

教育元宇宙是运用VR/AR/MR、数字孪生、5G、人工智能、区块链等新兴信息技术塑造的虛实融合教育环境,具有虚拟与现实全面交织、人类与机器全面协同、学校与社会全面联结等特征(刘革平等,2022)。元宇宙具有巨大的教育潜力,既有助于转变和构建多元化教学空间,拓展参与主体的教学实践场域;也有利于为学校高难度、高成本的实践训练提供解决方案,构建多场景实训空间,促进学生的发展。

当前学者们对元宇宙教育应用的研究主要聚焦两个方面:一是与教学改革相融合,主要体现在利用元宇宙构建语言、医学、信息科学等教学场景,如通过搭建元宇宙仿真语言学习空间(Park et al.,2022)和创设元宇宙医用放射仪器操作场景(Kanematsu et al.,2014),以推动教学改革。还有研究者在网课中使用元宇宙进行交互合作(Suzuki et al.,2020),甚至在元宇宙中开设户外安全课程(Khan et al.,2021),以探索其教学效果。二是与教学方法相结合,如有研究者将基于问题的教学方法与元宇宙相结合,通过VR设备采集学生的眼动数据,以此了解学生在解决问题时遇到的困难(Barry et al.,2015),以及在元宇宙中结合基于问题式教学法开展教学活动并进行评估(Kanematsu et al.,2009)。

2.基于元宇宙平台的社会化交互学习

伴随人类社会结构由“物理—社会”二元空间结构向“物理—社会—信息”三元空间结构的转变(潘云鹤,2018),由信息空间衍生出的新的社会空间逐步受到人们的重视,基于元宇宙形成的社会空间亦是如此。罗斯皮廖西(Rospigliosi)将元宇宙中的社会化交互社区分为第二人生、VR社交游戏和元宇宙会议三大类(Rospigliosi,2022)。

当前已有一些教育机构与第二人生平台合作构建学习环境,如罗斯大学构建了基于元宇宙的模拟临床环境(Pereira et al.,2018),也有研究者聚焦于沉浸式学习环境的设计与实施(De Back et al.,2021)。虽然VR社交游戏发展迅猛,也聚集了上亿的用户,且有研究指出使用罗布乐思的儿童在学习中可能会有更高的参与度(Meier et al.,2020),但是很少有涉猎基于VR社交游戏的学习研究。元宇宙会议克服了原来虚拟空间交互中存在的屏幕隔离、交互少、学习效果差等问题(Han et al.,2022),允许多用户通过VR技术进入虚拟会议室进行交互,以达到身临其境的效果。例如,虚拟会议空间Horizon Workrooms就允许用户身在家中与同伴在虚拟办公室中进行讨论和协作,或者在宿舍中“身临”一场学术讲座(Zuckerberg,2021)。显然,基于元宇宙平台的社会化交互学习已逐渐成为人机交互和计算机支持的协作学习的崭新领地。然而现阶段我们对此环境中的社交特征并不了解,亟需通过研究深入地探索。

3.活动理论视角下的元宇宙社会化交互学习

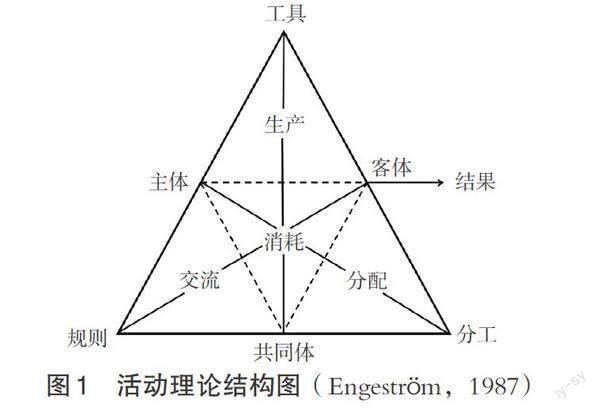

关于社会互动与学习之间的关系探讨早已有之。维果斯基(Vygotsky)早在1978年就指出社会互动对儿童的认知发展起着至关重要的作用(Vygotsky,1978)。随后的研究也证明了社会化交互在学习中扮演着重要角色,与他人互动可以有效地帮助学习者组织想法、反思自我、寻找差距(Chi et al.,2001;Okita,2012)。活动理论作为一个理解社会文化背景下人类行为的经典理论框架(Lantolf et al.,2006),被越来越多的学者用于分析各种社会交互行为。为此,本研究尝试应用活动理论来分析元宇宙中的社会化交互学习行为。具体而言,活动理论包含主体、客体、工具、规则、共同体、分工6个要素,各要素之间又组合形成生产、消耗、交流和分配4个子系统,最终导向目标结果(见图1)(Engestr?m,1987)。在智慧教育视阈下,活动理论可通过展示学习模式与目标结果之间的交互状态,从而有效解释科技辅助学习的复杂生态(Ali et al.,2015)。而且已有研究证明了活动理论在解释智慧教育中学习活动如何发生的有效性,如借鉴活动理论构建智慧课堂教学模式(王兴宇,2020)、分析数字阅读效果(吴娟等,2022)、探索协作学习(余亮等,2014;Ali et al.,2015)和人机交互效果(Kaptelinin et al.,2012),甚至将活动理论应用于智慧教育数据治理(董晓辉,2021)研究中。这些研究为我们运用活动理论进一步探索元宇宙中的社会化交互学习提供了参考依据。

二、研究设计

1.分析框架

本研究依据经典的活动理论,结合乔纳森(Jonassen,D. H.)等人改进的活动理论分析框架(Jonassen et al.,1999),构建了基于活动理论6要素的元宇宙社会化交互学习分析框架(见表1)。基于该分析框架,本研究具体探讨如下两个问题:一是元宇宙中社会化交互学习的特征为何,二是如何在元宇宙中设计和实施社会化交互学习活动。

2.研究样本

研究基于罗斯皮廖西划分的三类元宇宙社区(Rospigliosi,2022),并利用CNKI、Web of Science、Scopus和ProQuest四个数据库搜索在元宇宙中开展学习活动的相关研究,同时充分考虑到元宇宙平台的用户数量、知名度和媒体评价等因素,最终遴选出符合研究需求的元宇宙社会化交互平台15个。其中有9个属于第二人生社交平台,3个属于VR社交游戏平台,3个属于元宇宙会议平台(见表2)。

3.分析方法

本研究采用定向内容分析法进行分析。内容分析法是对传播内容做客观而又系统的量化,并加以描述的一种研究方法(董晓辉,2021)。而定向内容分析法是一种由理论引导的、采取自上而下结构式的分析方法(Hickey et al.,1996),它一方面可以让研究者更加聚焦研究问题和明晰研究变量,另一方面也可以在当前研究语境中验证和拓展已有的研究理论(Hsieh et al.,2005)。根据内容分析法的分析流程(Hsieh et al.,2005;Bengtsson,2016),研究依据元宇宙中社会化交互学习分析框架,将每个单独的样本视为独立的分析单位,对15個元宇宙社交平台进行解构,并对平台的目标与功能、硬件设备、平台条款、用户准则、教学资源与活动等内容进行编码分析,然后再根据活动理论6要素对其进行逐级归类。为了避免研究人员在处理数据时的偏见,编码和归类由两位研究人员协商进行,最终形成分析所用的聚类主题。

三、活动理论视域下元宇宙中社会化交互学习的特征

1.主体:呈现出多样化特征

元宇宙社区中的参与个体主要包含大学生、在职人员、中小学生、教师、家长、开发者,涉及的教育领域主要有高等教育、职业培训、中小学教育、教师培训、艺体教育、场所教育、家校共育、STEM教育等,如表3所示。其中,高等教育主要是院校通过与元宇宙平台合作,共同构建虚拟大学、虚拟仿真课程,开展虚拟会议和讲座等实现。中小学教育主要是通过创建虚拟教室、虚拟校园、虚拟实验室等,运用VR技术来还原中小学的日常教学和活动,以达到增强学习体验和提升学习效果的目的。教师作为主体在元宇宙社区中参与的主要活动有教师培训、资源创建、课程开发、教学实施等。还有教师、学生和家长共同加入元宇宙平台开展STEM教育和家校共育活动,如开展协作编程和创意活动,以及协同构建元宇宙中的资源。另外,所调研的元宇宙平台中有13个提供了开发者平台,它们提供了各类源代码、工具和资源以帮助开发者构建虚拟世界和定制应用程序。艺体教育和场所教育在15个样本平台中开展得相对较少,主要为教师和学生在元宇宙平台中进行音乐欣赏、体育动作与规则学习、博物馆参观等活动。

2.客体:形成三层结构特征

活动客体是活动主体的操作对象,指向元宇宙社区中的“原材料”和“问题空间”,客体能助力主体实现目标。15个元宇宙社会化交互平台中涉及的客体包括交互和协作活动、教学空间、资源创作空间、虚拟课程、交易空间、娱乐活动等(见表4)。对这些客体要素进行进一步地提炼和归纳,可得到一个三层结构的客体模型(如图2所示):其中最底层是元宇宙平台层,对应的主体为元宇宙开发者,其为元宇宙中的社会化交互学习提供了支撑基础;中间层是元宇宙平台中形成的各类交互空间层,对应的主体为元宇宙开发者和应用者,其为元宇宙中的社会化交互提供了必需的教学、资源、课程和交易等客体要素;顶层是活动应用层,对应的主体为元宇宙中的教师和学生群体,主要涉及娱乐活动、交互活动和协作活动等。三个层级自底向上相互支撑。从当前的研究现状来看,元宇宙中的社会化交互学习主要集中在中间层,以学习者参与元宇宙中的资源、部件和子空间的开发与建设为主要活动。

3.工具:体现出高沉浸、移动便捷、跨端适配和虚实融合特征

工具对活动起着调节作用,客体正是在工具和符号的帮助下才转化为目标结果。通过对15个元宇宙社会化交互平台所提供的工具进行归类发现,当前元宇宙平台中使用的工具主要分为VR头盔、VR一体机、基于手机的VR、桌面式VR和混合现实等类型。其展现出如下四个特点:一是高沉浸性。为了让用户拥有高交互、高沉浸和高临场感,几乎所有的元宇宙平台都支持VR头盔接入。二是移动便捷。当前主流的元宇宙平台都开始支持VR一体机和基于手机的VR接入,虽然现阶段其真实感、沉浸感和具身感相较于VR头盔仍有一定的差距,但是由于其工具的便捷化、移动化和轻量化优势而日益受到用户的青睐。三是跨端适配。为了吸引更多用户,多数元宇宙平台不仅允许VR头盔接入,而且支持桌面式VR接入,并且通过将各终端数据打通来吸引更多用户加入元宇宙平台。四是虚实融合化。新工具的产生和更迭也促使元宇宙平台不断升级和进化,15个元宇宙平台中有5个平台开始支持混合现实工具,它们通过将现实和虚拟世界相融合而形成新的元宇宙环境。

4.规则:展现出内外控制的双轮驱动特征

规则是指在活动系统内约束行动的显性和隐性的法规、规范、惯例和标准。元宇宙社会化交互的规则呈现出“双轮驱动”的特征,其中以内在控制规则为主、外在控制规则为辅。内在控制是指用户将规则自觉内化,并在行为、伦理、合约等方面约束自身;外在控制是指外部压力对用户的强制影响。双轮驱动的规则具体体现在行为、内容、数据和信息安全、用户隐私、青少年监管、版权6个方面(见表6)。从编码结果来看,行为和内容方面的规则不仅体现了平面网络社交中的要求(如禁止骚扰、违禁内容等),也体现了对现实生活中人类行为的要求(如禁止暴力、自我伤害、跟踪等)。由于元宇宙社交中高具身化和高沉浸性的特点,因而需要采用更严格的规则。元宇宙社交平台也高度重视数据、信息、隐私和版权的安全,并设置了相应的约束条件和限制规则。大多数元宇宙社交平台还设置了用户年龄限制,或者根据年龄对内容进行了分级,甚至专门设立了青少年账号并要求在家长的监管下使用。此外,每个元宇宙平台都针对违规行为采取了限制流量、警告整改、封停账号、违法报警等不同程度的外在控制措施。尽管如此,将元宇宙社会化交互层面的规则运用到学习中,还可能存在一些问题:如缺少统一的算法和标准去评估元宇宙社交平台中的信息和数据安全以及用户行为规范,缺少全面和主动的外在控制来监管违规行为和内容从而导致元宇宙社交的“黑洞”,缺少跨平台的数据和资源共享规则致使用户学习数据和资源跨平台的交换和流动受阻等。随着元宇宙中学习活动的增多,需要进一步完善专门针对社会化交互学习活动的规则。

5.分工:体现为区块化创建、智能化联通和具身化实施三类任务特征

分工可以理解为角色中介物,即在明确活动主体的前提下,根据任务性质和权力地位来分配任务。元宇宙社交平台中的分工任务可归纳为区块化创建、智能化联通、具身化实施三类。区块化创建类任务包括构建元宇宙交互空间和创建学习资源;智能化联通类任务是指将学习者与恰当的资源建立连接并匹配给学习者;具身化实施类任务是指利用元宇宙社区丰富的教学资源和智能化技术来支持教师开展精准教学和学习者的个性化学习,具体包括组织和参加教学活动、分享学习资源、协作完成任务(见表7)。

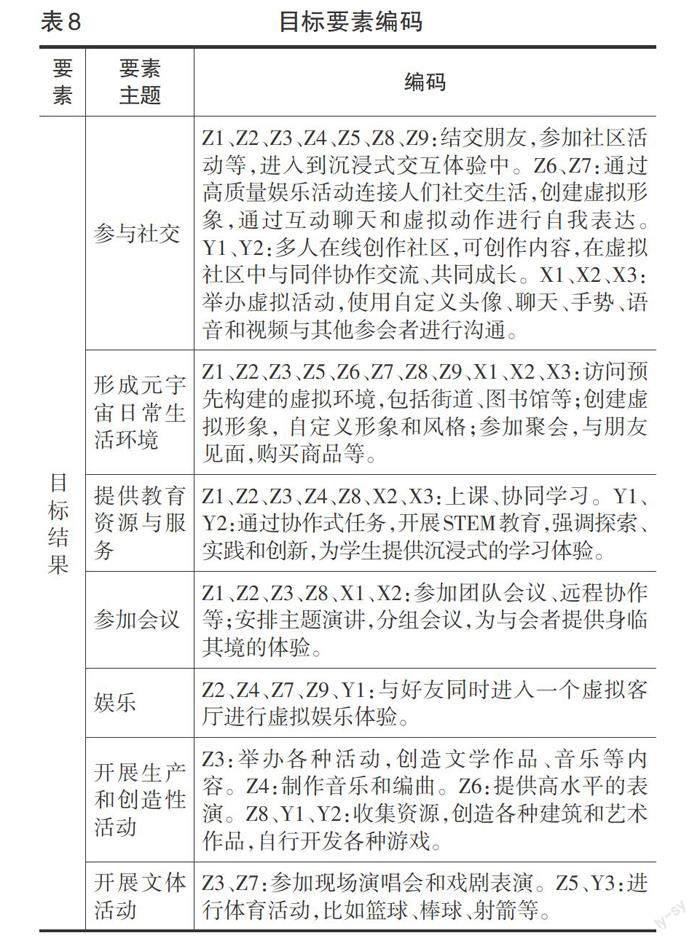

6.结果:生成5类目标结果

结果与目标相照应,是指活动主体利用工具、规则和分工作用于客体而生成的结果。从表8可知,元宇宙中社会化交互学习的目标结果可归纳为参与社交、形成元宇宙日常生活环境、提供教育资源与服务、参加会议、娱乐、开展生产和创造性活动、开展文体活动等类别。进一步分析发现,元宇宙社会化交互学习的目标结果呈现出5个鲜明特点:一是由广义的交互社区逐渐向精细化的主题社区转变,如从以社交为目的的社区发展成为以STEM或数学学习为目的的专业交互社区。二是由单一平行的元宇宙空间逐渐转向多元复杂的元宇宙空间,学习者将不再局限于一个平行于现实生活的元宇宙空间,而是根据自己的爱好和需求逐渐形成多个平行的元宇宙空间。三是用户创建的子空间数量迅速增长,这将导致大量独立元宇宙群组的涌现。四是学习者在元宇宙中不再是单方面的参与者,已成为资源的重要创建者和生产者,他们将在元宇宙空间中不断创建资源、开展生产活动、进行交易等,从而促进元宇宙空间的持续动态发展。五是从对现实的不断模拟迭代走向对现实的超越,许多元宇宙社区不仅追求对现实世界的模仿,而且还尝试让用户完成对现实世界的超越,如创设北极、海底等极限场景。

综上所述,从活动理论的主体、客体、工具、规则、分工、结果6个要素来审视,元宇宙社会化交互学习社区已经取得了较快的发展,并已初步形成了较为完善的社会化交互学习活动体系。特别需要说明的是,本研究在运用活动理论确定分析框架时,将“共同体”界定为六大要素之一,但是在具体分析过程中,却并未专门针对“共同体”这一要素进行特征分析,而是将活动理论最终指向的“结果”作为要素之一进行了特征分析,主要基于如下考量:本研究将“共同体”界定为在元宇宙社会化交互活动中,学习者根据个人的兴趣爱好和相关利益(Valdez et al.,2020),主动加入到元宇宙社会化交互学习平台而形成的群体。由于现阶段的“共同体”主要聚焦于平台层面,而元宇宙平台尚处于发展阶段,故其共同体的特征还有待形成。随着元宇宙平台中学习者数量和交互学习活动的增多,平台中形成的共同体也将逐步增多,届时再探究其特征才更有必要。另外,活动理论结构图最终指向的“结果”,既是“主体”使用“工具”作用于“客体”时所产生的“结果”,也是表征元宇宙中社会化交互学习成果和推動元宇宙发展的重要因素,因此本研究将“结果”作为要素之一进行了相应的特征分析。

四、活动理论视域下元宇宙中社会化交互学习的发展路向

鉴于元宇宙中社会化交互学习的巨大潜能,有必要探讨其未来发展路向并提出有价值且具有针对性的设计和应用建议。前文基于活动理论6要素分析了其社会化交互学习的特征,在此基础上,研究将基于活动理论的4个子系统进一步阐释其社会化交互学习的未来发展路向。

1.生产子系统:构建主体在元宇宙工具调节下的社会化交互学习活动

生产子系统表征了主体、工具和客体3个要素之间的交互关系。生产过程是活动系统中最重要的环节(王兴宇,2020),其强调主体如何借助并使用中介工具完成活动的目标。在本研究中,主体在工具媒介的调节下,与客体形成了良好的交互关系。作为活动主体的学习者,他们借助元宇宙工具的高沉浸、移动便捷、跨端适配和虚实融合等特性广泛并深度地融入社会化交互学习活动。从元宇宙技术工具发展的4个阶段(即桌面式、沉浸式、扩展现实与数字孪生、虚实融合)(刘革平等,2021)来看,元宇宙平台中的生产系统也体现出对技术工具的传承和创新应用。例如,一方面元宇宙平台允许多个用户在同一虚拟空间建立连接,并在其中共同生活、社交和学习;另一方面也允许学习者利用VR头盔和手柄操控电脑键盘、屏幕、乐器、手术器械,初步打破了现实与虚拟之间的壁垒,而使两者更好地融合起来。未来以便携化和轻量化为优势的VR一体机将会应用到元宇宙平台中,它将为学习者提供更加快捷、高效、高质量的学习体验,进而推进元宇宙中社会化交互学习的全面升级。

从元宇宙中社会化交互学习的应用场景来看,元宇宙平台可以为素质教育、全纳教育、职业教育和终身教育不断赋能(刘革平等,2022)。尽管元宇宙中社会化交互学习已经在素质教育、职业教育和终身教育中开始应用,但其在全纳教育中受到的关注较少。实际上,元宇宙平台创造的无障碍空间、虚拟形象、差异化学习活动可以有效帮助特殊学生群体弥补其弱项,发展和强化其技能。因此,为了更好地发挥元宇宙在全纳教育中的应用潜力,应更加重视生产子系统中各要素之间的交互关系,根据特殊学生的特点和需求,为其提供多样化且适切的工具,设计开发适宜的学习资源,以及提供针对性和个性化的学习支架。

2.交流子系统:形成元宇宙中社会化交互学习共同体规范的规则体系

交流子系统表征了主体、规则和共同体3个要素之间的交互关系。它是元宇宙共同体中的主体基于规则进行社会化交互,进而形成数字化治理体系和机制的目标(黄荣怀等,2022)。本研究发现,共同体中的主体与规则之间可能会存在矛盾关系,体现为主体和共同体在交流过程中需协商并确定规则,而现阶段的规则主要是广义的社会化交互社区的规则,并不能完全适用于学习活动的主体,因此需要动态制定和完善元宇宙中社会化交互学习活动的规则。尽管元宇宙社交具有的具身性、高沉浸性、虚实融合性、可定制性和创造性等特点,能为学习者带来全新的学习体验,但也可能存在一些隐忧。因此,一方面需要完善学习者在元宇宙社区中的交互规则和相应的治理体系,如可以针对学习内容、学习者行为、学习数据等制定更加严格和全面的规则,形成一系列统一且动态的内容和行为审查规范、数据和信息安全治理标准、用户隐私和虚拟交易规定。另一方面也需要关注学习者在元宇宙社区中自发形成的规则,这主要是因为学习者可自主定制构建空间,容易在共同体中形成闭环子空间,从而衍生难以监督的自发性规则。例如,在知名的罗布乐思元宇宙平台中,伴随学习者创设的子空间的增多,其中的不当行为也在增多(Park et al.,2022),而且也存在大量网络霸凌行为(Lewis,2021)。这正是闭环子空间内自发规则产生的副作用。

另外,在确立规则之后,交流子系统需进一步关注主体和共同体如何遵守规则。现阶段各个社区主要以用户举报和随机审查的方式监督学习者的行为,未来可将人工智能和数据追踪等技术应用于交流子系统中,以更深入地了解学习者遵守规则的情况。最后需谨记的是,规则制定应遵循教育和认知的规律。元宇宙社区对算法伦理规则并没有进行详细的规定,当元宇宙中的场景能越来越普遍地模拟现实时,过度使用自适应推荐算法将可能导致“人工的亲密关系”(Brooks,2021),即过度的人为定向内容对学习者产生的侵害性将会持续增强。这也呼应了学者们所指出的,在元宇宙中,人工智能需要科学、准确、有效地介入(刘革平等,2021),并且不可脱离教育的本质和发展规律。由此可见,元宇宙中社交是一块新垦之地,但绝不是法外之地,元宇宙中社会化交互学习的规则将由离散发展为统一,应运用合理的规则有效指导和约束活动主体和共同体。

3.消耗子系统:探索主体在平行元宇宙共同体中的多层网络演化

消耗子系统表征了主体、共同体和客体3个要素之间的交互关系,重点关注元宇宙共同体中的主体如何作用于客体以达成目标。具体表现为:主体和共同体可以利用元宇宙交互平台来创新教学模式和人才培养模式,元宇宙可以赋能智能教育环境并提供人机协同的学习场景和构建多样化的教育资源,可形成多元化学习活动并生成全面而精细化的数据,从而为学习者构建画像并满足其个性化发展需要。

共同体是消耗子系统的重要一环。一方面主体作用于客体的过程受到共同体的干预(王兴宇,2020),另一方面共同体的变化也会对客体造成影响(吕巾娇等,2007)。在消耗子系统中,共同体内存在潜在的矛盾,这些矛盾将体现在多层网络演化出的子空间节点之中。由于元宇宙允许用户创建独立的子空间,伴随用户规模的增长和元宇宙技术工具的更迭,多层网络将会增多,其演化速度也会加快。多层网络演化的特点是由一个中心节点延伸出多个子节点,再由这些子节点生成多层网络(刘三女牙等,2021)。元宇宙中社会化交互学习将由一个平行元宇宙空间节点延伸出多个子空间节点并生成多层网络。这些子空间中将出现一种集体记忆(数据),进而形成一个集体共享的表征和记忆的集合(Cordonnier et al.,2022),從而不断强化学习者在子空间的社会化交互。鉴于未来需面对数量庞大的离散子空间,以及子空间之间大量数据的传输和共享,因此有必要重视构建精细化、全面化和动态化的数据治理体系,在研究层面先深入探索单一维度下的子空间分类及其教学应用,再深入揭示其社会化交互学习活动中消耗子系统的建设和运行策略。

4.分配子系统:推动智能时代共同体中角色分工的升级和转型

分配子系统表征了客体、共同体和分工3个要素之间的交互关系,主要强调如何将客体在共同体中进行分配,以实现合理分工和目标达成。在分配子系统中,共同体和分工之间常会出现微妙的矛盾,即共同体内部强调的协同合作与任务平均分工可能会产生矛盾。通过对元宇宙中社会化交互学习分配子系统的分析发现,共同体中任务角色分工的升级和转型可以有效解决这一矛盾。在教育人工智能的场域中,教师一般可分为知识信息和数字资源的传播者和掌舵者、教学决策者和分析者、学生的辅导者、班级行政管理者等角色(赵磊磊等,2021)。在元宇宙社会化交互学习过程中,教师还将承担“探索者”和“创建者”两个角色,即一方面教师要探索元宇宙中的智能技术与教育教学的融合应用,另一方面要利用元宇宙社区提供的工具创建个性化和适切的教学资源。另外,元宇宙的新环境也要求教师不断提升其教学设计能力。正如有研究者指出,在元宇宙教学活动中,如果教师缺乏系统的教学设计,则可能导致学生无法对知识点进行及时地巩固复习(Elmore,2022)。总之,无论教师的角色如何转型,都不能忽略教师在教学中的主导作用,学习规律依然需要教师进行有效的指导(李芒等,2022)。

在元宇宙社会化交互学习中,学习者需要扮演接受者、协作者、建构者(郝祥军等,2022)3种角色,即他们在元宇宙社区中参加课程学习,与同伴完成协作任务,自主建构学习过程和策略。为了更好地优化元宇宙社区中的分配子系统,一方面需要建立明确公平的分工、协作、共享和奖惩机制,鼓励学习者在元宇宙社区中进行积极地建构和创造;另一方面需要营造宽松舒适的学习氛围,激发学习者深层的内在动机和学习兴趣,使他们能够做到“做中学”和“乐中学”;此外还需要充分利用教师具有丰富教学经验和掌握一般学习规律的优势,为元宇宙社区中的学习者提供精心设计的学习任务、多元支架和及时反馈,由此促进元宇宙中社会化交互学习的发展。

注释:

① “模拟的缺失”(Simulacra)是法国哲学家让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)提出的概念,是指在现代社会中,若不控制符号和媒介的影响,人们可能会失去真实的感知和体验,而出现虚假和欺骗等问题。

参考文献:

[1]董晓辉(2021).活动理论视角下高校教育数据治理体系构成要素研究[J].中国电化教育,(3):79-87.

[2]郝祥军,顾小清,张天琦等(2022).人机协同学习:实践模式与发展路向[J].开放教育研究,28(4):31-41.

[3]胡永斌,倪清,杨现民(2022).元宇宙教育应用的国际镜鉴:进展、趋势与挑战[J].现代远程教育研究,34(5):37-46.

[4]华子荀,黄慕雄(2021).教育元宇宙的教学场域架构、关键技术与实验研究[J].现代远程教育研究,33(6):23-31.

[5]黄荣怀,杨俊锋(2022).教育数字化转型的内涵与实施路径[J].新华文摘,(13):124-125.

[6]李芒,张华阳,石君齐(2022).第四次工业革命时代的教师角色“转型”[J].开放教育研究,28(2):45-53.

[7]刘革平,高楠,胡翰林等(2022).教育元宇宙:特征、机理及应用场景[J].开放教育研究,28(1):24-33.

[8]刘革平,王星,高楠等(2021).从虚拟现实到元宇宙:在线教育的新方向[J].现代远程教育研究,33(6):12-22.

[9]刘三女牙,胡天慧,柴唤友(2021).新型异步在线讨论环境的应用图景与发展路向[J].现代远程教育研究,33(5):33-41,62.

[10]吕巾娇,刘美凤,史力范(2007).活动理论的发展脉络与应用探析[J].现代教育技术,17(1):8-14.

[11]潘云鹤(2018).人工智能2.0与教育的发展[J].中国远程教育,(5):5-8,44,79.

[12]王兴宇(2020).活动理论视角下的智慧课堂教学模式研究[J].中国电化教育,(4):118-124.

[13]吴娟,翟芸,王智颖等(2022).活动理论视角下数字阅读徽章体系构建与应用[J].电化教育研究,43(4):92-98,115.

[14]杨阳,陈丽(2022).元宇宙的社会热议与“互联网+教育”的理性思考[J].中国电化教育,(8):24-31,74.

[15]余亮,黃荣怀(2014).活动理论视角下协作学习活动的基本要素[J].远程教育杂志,32(1):48-55.

[16]喻国明,耿晓梦(2022).元宇宙:媒介化社会的未来生态图景[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),43(3):110-118.

[17]赵磊磊,马玉菲,代蕊华(2021).教育人工智能场域下教师角色与行动取向[J].中国远程教育,41(7):58-66.

[18]Ali, M. F., Joyes, G., & Ellison, L. (2015). Proposing the Third Generation of an Aligned Activity System as a Theoretical Framework in Blended Learning Research[J]. Jurnal Teknologi, 75(3):61-66.

[19]Barry, D. M., Ogawa, N., & Dharmawansa, A. (2015). Evaluation for Students Learning Manner Using Eye Blinking System in Metaverse[J]. Procedia Computer Science, 60(8):1195-1204.

[20]Baudrillard, J. (1983). Simulacra and Simulation[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press:121-129.

[21]Bengtsson, M. (2016). How to Plan and Perform a Qualitative Study Using Content Analysis[J]. NursingPlus Open, 2(2):8-14.

[22]Brooks, R. (2021). Artificial Intimacy: Virtual Friends, Digital Lovers, and Algorithmic Matchmakers[M]. New York: Columbia University Press:68-73.

[23]Chi, M. T., Siler, S., & Jeong, H. et al. (2001). Learning from Human Tutoring[J]. Cognitive Science, 25(4):71-533.

[24]Cordonnier, A., Rosoux, V., & Gijs, A. et al. (2022). Collective Memory: An Hourglass Between the Collective and the Individual[J/OL]. Memory, Mind & Media, 1:e8.

[25]De Back, T. T., Tinga, A. M., & Louwerse, M. (2021). Learning in Immersed Collaborative Virtual Environments: Design and Implementation[J]. Interactive Learning Environments:1-19.

[26]Dwivedi, Y. K., Hughes, L., & Baabdullah, A. M. et al. (2022). Metaverse Beyond the Hype: Multidisciplinary Perspectives on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research, Practice and Policy[J]. International Journal of Information Management, 66:102542.

[27]Elmore, T. L. (2022). A Narrative Case Study Situating Funds of Knowledge for Teaching Mathematics in the Lives of Three Latina Mother-Prospective Elementary Teachers[D]. San Antonio: The University of Texas at San Antonio:224-228.

[28]Engestr?m, Y. (1987). Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research[M]. Helsinki: Orienta-Konsultit:130-132.

[29]Engestr?m, Y., & Sannino, A. (2010). Studies of Expansive Learning: Foundations, Findings and Future Challenges[J]. Educational Research Review, 5(1):1-24.

[30]Han, J., & Shi, J. (2022). Comparing the Effects of SPOC and Face-to-Face Courses and Factors Influencing the Effects[J]. International Journal of Information and Education Technology, 12(6):565-570.

[31]Han, S., & Kim, T. (2021). News Big Data Analysis of “Metaverse” Using Topic Modeling Analysis[J]. Journal of Digital Contents Society, 22(7):1091-1099.

[32]Hickey, G., & Kipping, C. (1996). A Multi-Stage Approach to the Coding of Data from Open-Ended Questions[J]. Nurse Researcher, 4(1):81-91.

[33]Hollensen, S., Kotler, P., & Opresnik, M. O. (2022). Metaverse-The New Marketing Universe[J/OL]. Journal of Business Strategy. https://doi.org/10.1108/JBS-01-2022-0014.

[34]Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis[J]. Qualitative Health Research, 15(9):1277-1288.

[35]Jonassen, D. H., & Rohrer-Murphy, L. (1999). Activity Theory as a Framework for Designing Constructivist Learning Environments[J]. Educational Technology, 47(1):61-79.

[36]Kanematsu, H., Fukumura, Y., & Nagai, H. et al. (2009). Practice and Evaluation of Problem Based Learning in Metaverse[EB/OL]. [2022-06-22]. https://www.learntechlib.org/p/31886/.

[37]Kanematsu, H., Kobayashi, T., & Barry, D. M. et al. (2014). Virtual STEM Class for Nuclear Safety Education in Metaverse[J]. Procedia Computer Science, 35(8):1255-1261.

[38]Kaptelinin, V., & Nardi, B. (2012). Affordances in HCI: Toward a Mediated Action Perspective[C]// Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Austin Texas:967-976.

[39]Khan, N., Muhammad, K., & Hussain, T. et al. (2021). An Adaptive Game-Based Learning Strategy for Children Road Safety Education and Practice in Virtual Space[J]. Sensors, 21(11):36-61.

[40]Lantolf, J. P., & Thorne, S. L. (2006). Sociocultural Theory and the Genesis of Second Language Development[M]. Oxford: Oxford University Press:25-59.

[41]Lewis, T. M. (2021). Cyberbullying and Bystander Behavior Among Elementary School Aged Children[D]. Cagayan de Oro: Xavier University:31-33.

[42]Meier, C., Saorín, J. L., & León, A. B. et al. (2020). Using the Roblox Video Game Engine for Creating Virtual Tours and Learning About the Sculptural Heritage[J]. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 15(20):268-280.

[43]Nebel, S., Schneider, S., & Rey, G. D. (2016). Mining Learning and Crafting Scientific Experiments: A Literature Review on the Use of Minecraft in Education and Research[J].Journal of Educational Technology & Society, 19(2):355-366.

[44]Okita, S. Y. (2012). Social Interactions and Learning[M]// Seel, N. M. (Ed.). Encyclopedia of the Science of Learning. New York: Springer:3104-3107.

[45]Park, S., & Kim, Y. (2022). A Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges[J]. IEEE Access, 10:4209-4251.

[46]Pereira, M. M., Artemiou, E., & Mcgonigle, D. et al. (2018). Using the Virtual World of Second Life in Veterinary Medicine: Student and Faculty Perceptions[J]. Journal of Veterinary Medical Education, 45(2):148-155.

[47]Rospigliosi, P. (2022). Metaverse or Simulacra? Roblox, Minecraft, Meta and the Turn to Virtual Reality for Education, Socialisation and Work[J]. Interactive Learning Environments, 30(1):1-3.

[48]Sancar-Tokmak, H., & Dogusoy, B. (2020). Novices Instructional Design Problem-Solving Processes: Second Life as a Problem-Based Learning Environment[J]. Interactive Learning Environments, 31:562-575.

[49]Suzuki, S., Kanematsu, H., & Barry, D. M. et al. (2020). Virtual Experiments in Metaverse and Their Applications to Collaborative Projects: The Framework and Its Significance[J]. Procedia Computer Science, 17(6):2125-2132.

[50]Valdez, G. F. D., Cayaban, A. R. R., & Al-Fayyadh, S. et al. (2020). The Utilization of Social Networking Sites, Their Perceived Benefits and Their Potential for Improving the Study Habits of Nursing Students in Five Countries[J]. BMC Nursing, 19(52):11-86.

[51]Vygotsky, L. (1978). Interaction Between Learning and Development[M]. Cambridge: Harvard University Press:79-91.

[52]Zuckerberg, M. (2021). Founders Letter[EB/OL].[2022-08-21]. https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter/.

收稿日期 2022-12-20責任编辑 刘选

The Characteristics and Development Directions of Social Interactive Learning in Metaverse

HAN Jining, LIU Geping, WANG Siyu

Abstract: With the rapid development of metaverse technology platforms and the accumulation of user capital, the social interaction feature of metaverse is becoming more prominent. Analyzing and extracting the characteristics and laws of social interactive learning in the metaverse platform has become an important breakthrough point for empowering teaching in the metaverse platform. Activity Theory provides a novel theoretical perspective and support framework for the analysis of social interactive learning in the metaverse. Based on the analytical framework of Activity Theory, with the method of content analysis, this study conducted an in-depth analysis of 15 cases of social interactive learning in metaverse platforms. From the perspective of the structural elements of Activity Theory, metaverse social interactive learning exhibits typical features such as diverse subjects, hierarchical objects, tools with high-immersion, cross-platform adaptation and virtual-real integration, dual-drive rules from internal and external sources, and division of labor comprising of block-based creation, intelligent connectivity and embodiment. From the perspective of the four subsystems formed by the elements of Activity Theory, the production subsystem of future metaverse social interactive learning should further create social interactive learning activities in which subjects are regulated by metaverse tools, the communication subsystem should continue to construct and optimize the rules system of the metaverse social interactive learning community, the consumption subsystem should focus on exploring the multi-layer network evolution of subjects in parallel metaverse communities, and the allocation subsystem should continuously promote the upgrading and transformation of the role division of the community in the intelligent era.

Keywords: Metaverse; Social Interactive Learning; Activity Theory; Content Analysis; Virtual Reality