朝鲜时代谚文注音辞书的声韵系统

2023-06-15付芳

摘 要:《方言类释》系朝鲜时代的谚文注音辞书,记录的是明末清初以来北方官话的读书音系统。该书含声母19个,韵母41个,语音记录较为保守。在声母方面,尖团分立,知二庄与知三章有别,日母字仍与细音相拼,影疑微喻合流。在韵母方面,舌尖元音独立,卷舌元尚未完全独立,[y]韵母尚未形成,寒山与桓欢韵字主元音有别,宕江曾梗通五摄入声韵字存在文白异读。《方言类释》的记音受到朝鲜汉字音及规范语言观的影响。它继承了《翻译老乞大》《翻译朴通事》的右音系统,与《中原音韵》《五方元音》等北方官话韵书相似度较高,其音系更接近中原官话。

关键词:《方言类释》;朝鲜时代;声韵系统;朝鲜汉字音

《方言类释》系朝鲜时代的谚文注音辞书,它成书于朝鲜正祖二年(1778),由司译院提学徐命膺率领洪命福等译官编撰而成,为朝、汉、满(清)、蒙、日(倭)对译词汇集。《方言类释》的编写受司译院《译语类解》的影响,同时也参考了《清文鉴》《大清全书》《同文广汇》等清代辞书。此处的“方言”是指汉语、满语、蒙古语、日语等四方之言。壬辰(1592年)兵燹之际,出于外交需求,李朝人需要熟练地使用汉语进行酬酢应对。此后,遂选取少年文臣授以汉文,但效果一般:“故平时虽勤于讲习,及与四国人相接,率不得措一辞”[1](P2)。在这一背景下,正祖二年戊戌,徐命膺率舌官洪命福等,采用汉、清、蒙、倭之“方言”,选取当时常用的词汇,分门汇类,使用谚文加以注音,附以中州乡语,撰成《方言类释》。

《方言类释》共4卷1册,收录天文、时令、地舆、尊卑、親属、身体等87门5037项。该书以汉语作为共同中心语,首先标注该词的朝鲜语读音,正文用谚文标注汉、清(满语)、蒙(蒙古语)、倭(日语)的读音。注音实例如下:

母亲??汉:母?亲?;又嬢?嬢?;清??

[,eme];蒙??[,eke];倭??[はは,haha]。

(卷一·亲属类)

本文的研究对象是《方言类释》中的汉语注音。为行文简洁起见,本文只标注例字与国际音标,仅在必需论述的地方标注朝鲜语字符。在转写时,参考了姜信沆的《依据朝鲜资料略记近代汉语语音史》[2](P515-534)、

李得春的《朝鲜对音文献标音手册》[3](P1-16)、金基石的《朝鲜韵书与明清音系》[4](P24-44)、朱炜的《〈翻译老乞大〉〈翻译朴通事〉反映的近代汉语声母系统研究》[5](P20-25)等。本文研究所使用的版本为韩国檀国大学收藏的弘文阁影印本《方言类释》。

从上世纪60年代起,日、韩学者便开始了对《方言类释》的研究。学者们主要着眼于对书中的日语进行探讨,尤其是《方言集释》与《倭语类解》的比较研究,如宋敏、李康民、安田章、吉田和子、木村晟[1](P8)等学者,都曾撰文对其进行讨论。近些年来,国内学者开始关注《方言类释》中的方言词汇,如李凡的《朝鲜时代〈方言类释〉所见固始方言词研究》[6],梅雪吟、王平的《韩国朝鲜时代〈方言类释〉所收汉语方言词释例》[7],冯璐、王平的《朝鲜时期〈方言类释〉收吴语词的特点及价值》[8]等。不过,在汉语语音方面,鲜有学者关注,缺乏对《方言类释》语音系统性的梳理与研究。

一、《方言类释》的声母体系

除朝鲜语本身的辅音?[p]、?[ph]、?[m]、

?[t]、?[th]、?[n]、?[l]、?[ts]、?[tsh]、?[s]、?[k]、?[kh]、?[x]、?[]等外,在《方言类释》

中,还用?表示唇齿清擦音声母[f],用?表示舌叶浊擦音[?],用?、?、?表示舌尖前声母[ts,tsh,s]。

在朝鲜语中,汉语声母的舌齿音、卷舌音和舌面音是

非辨音性的成分,皆采用?、?、?标注。为了标注

汉字,自《洪武正韵译训》起,谚文拉长齿音左右腿

分别用来标记齿头与正齿,其中,、、、、

字用于齿头,、、、、字用于正齿。此后的朝汉对音,尤其是在左音的标注中,一直保持舌齿音与卷舌音的区分,右音则统一用、、标注。

《方言类释》传承的是右音系统,因此,、、实际上担任了[ts,tsh,s]与[t?,t?h,?]两套音值,仅个别字使用、、标注。该书中见精组细音字的排列不相杂厕,无法判定舌面音是否产生。《方言类释》共有19个声母,与今北京话相比,其声母格局中缺少了舌面前音[?,?h,?]。《方言类释》中的声母体系具体如表1所示:

《方言类释》中的声母体系呈现出如下特点:

第一,尖团有别。细音前精、见组的读音有别,精组读[ts]组,见组读[k]组。如:鲫精脊精疾从[tsi]≠给见级见急见[ki]。

第二,知二庄与知三章分立。知二庄韵母不带i介音,知三章韵母中仍有i介音。止摄开口三等章、庄组同音,与知组对立,蟹摄开口三等章组字与止摄开口知组字同韵。如:知蜘止开三知[t??]=制蟹开三章[t??]≠支肢枝止开三章[ts?]=滓枝止开三庄[ts?]。

值得注意的是,《方言类释》中,知二庄与深开三侵韵、梗开二庚耕韵相拼时,声母标注为舌尖前音[ts]组,韵母标注为主元音为[?]的[?n][??]韵,如:叄[tsh?n]深开三生星(1.02b)①,笙[s??]梗开二生

簧(2.09b),撑[tsh??]梗开二彻门(2.19b),山蔘[s?n]深开三生(3.29a),放风筝梗开二庄[ts??](4.03a),打牲[s??]梗开二生(4.08a),海参[s?n]深开三生(4.19b),争[ts??]梗开二庄甚么(4.32b)。

未出现于《广韵》中而出现在《中原音韵》中的照组庚青韵字,标记同上。如:睁[ts??]眼(1.21b)、挣[ts??]线(2.28b)。

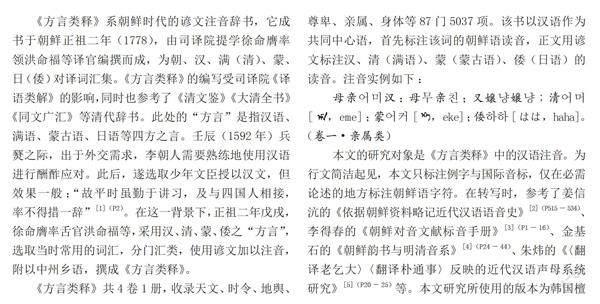

我们对《方言类释》知系开口字的声母读音进行了归纳统计,具体如表2所示(见下页):

《翻译老乞大》《翻译朴通事》(以下简称《翻译老朴》)以来,谚文注音基本是左右音二分的。16世纪初,在《翻译老朴》中,梗摄开口二等知、庄组字左音标注为[t???][t?h??][???],与曾摄开口一等同

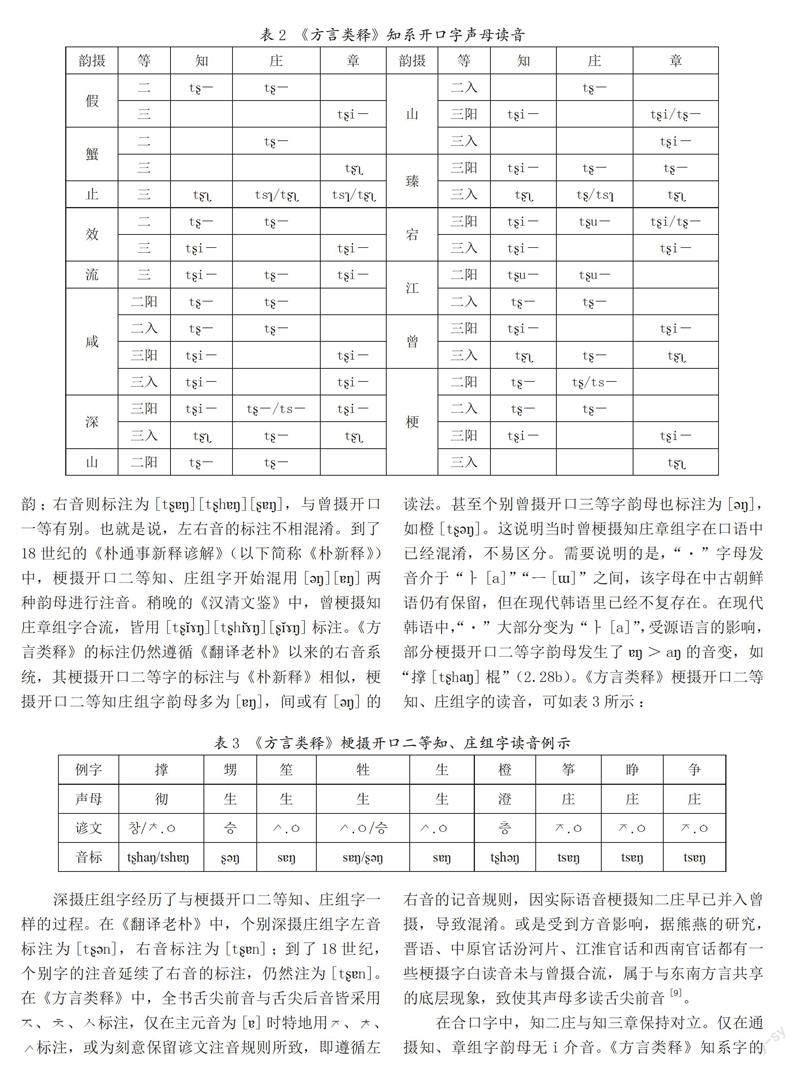

韵;右音则标注为[t???][t?h??][???],与曾摄开口一等有别。也就是说,左右音的标注不相混淆。到了18世纪的《朴通事新释谚解》(以下简称《朴新释》)中,梗摄开口二等知、庄组字开始混用[??][??]两种韵母进行注音。稍晚的《汉清文鉴》中,曾梗摄知庄章组字合流,皆用[t?i???][t?hi???][?i???]标注。《方言类释》的标注仍然遵循《翻译老朴》以来的右音系统,其梗摄开口二等字的标注与《朴新释》相似,梗摄开口二等知庄组字韵母多为[??],间或有[??]的读法。甚至个别曾摄开口三等字韵母也标注为[??],如橙[t???]。这说明当时曾梗摄知庄章组字在口语中已经混淆,不易区分。需要说明的是,“?”字母发音介于“?[a]”“?[?]”之间,该字母在中古朝鲜语仍有保留,但在现代韩语里已经不复存在。在现代韩语中,“?”大部分变为“?[a]”,受源语言的影响,部分梗摄开口二等字韵母发生了??>a?的音变,如“撑[t?ha?]棍”(2.28b)。《方言类释》梗摄开口二等知、庄组字的读音,可如表3所示:

深摄庄组字经历了与梗摄开口二等知、庄组字一样的过程。在《翻译老朴》中,个别深摄庄组字左音标注为[t??n],右音标注为[t??n];到了18世纪,个别字的注音延续了右音的标注,仍然注为[t??n]。在《方言类释》中,全书舌尖前音与舌尖后音皆采用、、标注,仅在主元音为[?]时特地用、、

标注,或为刻意保留谚文注音规则所致,即遵循左右音的记音规则,因实际语音梗摄知二庄早已并入曾摄,导致混淆。或是受到方音影响,据熊燕的研究,晋语、中原官话汾河片、江淮官话和西南官话都有一些梗摄字白读音未与曾摄合流,属于与东南方言共享的底层现象,致使其声母多读舌尖前音[9]。

在合口字中,知二庄与知三章保持对立。仅在通摄知、章组字韵母无i介音。《方言类释》知系字的标注与《中原音韵》一脉相承。

第三,日母字与止摄开口三等字相拼时,部分字读为零声母,如数字“二”[?l](2.10a),部分字声母仍读为浊擦音[?],如:“耳[??l]边风”(1.26b)、“鱼饵[??l]”(4.09a)①。日母字与通摄字相拼时,i介音失落,如:“火绒[?u?]”(3.12b)、“褥[?u]子”(3.09b)、“肉[?u]包”(2.29a)。与其他韵母相拼时,仍然保留i介音,如:“举人[?in]”(20.8b)、“软[?iui?n]腰”(1.18a)、“柔[?iu]顺”(1.23b)。

第四,中古影、喻、疑、微母合流,读作零声母。如:鸦丫哑影牙衙疑[ia],爷野夜喻[i?],位喻微微威影[ui]。

此外,《方言类释》中还保持着全浊声母清化、非敷奉合流读[f]等官话语音特点。

值得注意的是,《方言类释》的声母体系受到了朝鲜汉字音的影响。例如:

第一,朝鲜汉字音中端组字发生腭化,读作[?]组;《方言类释》中,个别舌尖塞音也发生腭化,如:“兄弟[?hi]”(1.13b),“雨少停[?hi?]”(1.05a),“铁[?hi?]沙子”(2.13b)。

第二,朝鲜汉字音中不分送气与不送气音,《方言类释》中也存在塞音声母送气音/不送气音混读的情况。具体如表4所示:

第三,李得春指出,由于“头音规则”,朝鲜汉字音来母位于词首时,受后续元音的制约变为[]或[n];为非词首音节聲母时,不受后续元音制约仍为[r][10]。如:立[rip]法、落[nak]子、临[im]时。高本汉在论述l>n的变化时指出:“在高丽译音里这个l>n的变化是很占势力的。除去i以外,在所有别的元音的前头现在都很规则地读作n。”[11](P358)金基石提到16世纪后半叶以后,朝鲜汉字音里的绝大部分日母字都变成零声母,显然这是朝鲜语的[z]>[]所引起的语音变化[4](P151)。以上学者的论述皆证实了朝鲜汉字音中存在[z][l][n][]混淆的现象。《方言类释》中也存在类似的情况:

一是泥来母字读作零声母,如:“腻[i]住”(3.02b),“酿[ia?]酒”(3.01a),“隶[i]字”(2.06b);

二是泥(娘)母字标记为日母,如:“酿[?ia?]雨”(1.05a);三是泥来相混,如:“雾浓[lu?]”(1.05b)。

从声母上看,《方言类释》是一部反映北方官话的辞书,记音相对保守。在记录语音的同时,也受到了先前韵书或朝鲜汉字音的影响。其语音的不规则之处,如日母止摄开口三等字读音的参差,则反映了语言发展的事实。

二、《方言类释》的韵母体系

《方言类释》共41个韵母,韵母格局与今北京话相似:入声尾业已消失,古入声韵字全部归入阴声韵,四呼格局已经形成。与今北京话相比,多出[io]、[u?]、[i?i]、[?n]、[u?n]等五个韵母,少了[?]、[uo]两个韵母。《方言类释》中的韵母体系具体如表5所示:

《方言类释》中的韵母体系呈现出如下特点:

第一,舌尖元音独立,并产生了[?]与[?]。在《洪武正韵译训》《四声通解》中,支韵终声加,以强调舌尖动作。自《翻译老朴》起,右音去除,左音仍旧。《方言类释》遵从右音书写规则,因此,我们可以通过参照具有左右音系统的朝汉对音文献,确定其音值。在朝汉对音文献中,舌尖元音[?]、[?]一般有以下几个中古来源:1.止摄开口精组;2.止摄开口知组;3.止摄开口庄组;4.止摄开口章组;5.蟹摄祭韵开口知、章组;6.深、臻摄开口三等入声知、章组;7.曾梗摄开口三等入声知、章组。我们对《方言类释》中的舌尖元音分布进行了统计,具体如表6所示:

从表6可以看出,18世纪的《朴新释》舌尖元音的分布,直接承袭了《翻译老乞大》以来的右音系统,与《中原音韵》一脉相承。

第二,卷舌元音?[?l]的产生。《方言类释》的记音相对保守,日母止摄开口三等字多记录为[??l],也有个别字记录为零声母[?l],如数字“二”。李思敬认为,普通话的儿系列字是复韵母,“是由央元音[?]和一个略开略弱的近于[?]的舌尖后元音尾音儿组合而成的”[12](P102)。学界普遍认为,普通话卷舌元音的整个音程有动态变化,卷舌元音并非纯正的单元音,并强调舌尖的动作。在朝汉对音中,卷舌元音的主元音定为[?],用边音[l]强调发音时舌尖的动作,这与北京话中的儿系列字在发音动作与听感上都极为相似。

第三,在《训民正音》中,“·”[?]是单元音的基本字母,1933年《国语正书法案》公布后,元音[?]被彻底废除。在《方言类释》中,[?]仍零星存在于蟹摄开口二等帮组字、止摄开口三等日母字、咸摄开口一等精组字、深摄开口三等庄组字、梗摄开口二等知庄组字中。姚骏指出,“·”[?]变成“?”[a]或者“?”[?](原文拟作[?]),与其自身的语音结构密切相关[13](P94)。如果本身的语音环境有利于保证它的开口度,它就演变成“?”[a];如果开口度得不到保证,它就变成“?”[?]。[?]的音值介于[a]与[?]之间,在开口度较大的一、二等韵中,[?]常与[a]相混,如:“拜[p?i]年”(1.07a),“插簪[ts?n]”(3.08a)。而同等音韵地位的其他字的韵母主元音都为[a],如:“排[phai]阵”(2.11a),“养蚕[tshan]”(3.22b)。甚至存在[?]与[a]共现的例子,如:“拜[pai]帖”(1.29a),“拜[p?i]年”(1.07a)。在主元音开口度较小的韵或有i介音的韵中,[?]倾向于归并到主元音为[?]的韵中,如:“山蔘[??n]”(3.29a),“打牲[s??]”(4.08a)。同等音韵地位的其他字的韵母主元音为[?],如:“外甥[???]”(1.14a)。至于止摄开口三等日母字,《翻译老朴》中,日母止摄开口字左音作“”,右音作“”,音值皆为[??]。在《方言类释》中,“儿”“耳”“饵”等字音节尾加边音[l],作“”。可以看出,《方言类释》的写法承自《翻译老朴》的右音,并加[l]尾强调舌尖卷舌动作,我们将它拟音为[??l]。

第四,《方言类释》中,[y]韵母尚未形成,读作复合元音[i?u]。该书中,?[i?u]韵除与零声母相拼外,还与知、章组声母相拼,如:“书[?i?u]房”(2.18b),

“且住[t?i?u]”(4.31b)。《四声通考》凡例中说,“则之间”,说明其音值处于[u]与[iu]之间。胡明扬将《老乞大谚解》《朴通事谚解》中的中古鱼、虞韵系字分为三类:一是庄组声母字,二是知、章组声母字,三是其余鱼、虞韵系字,分别与《西儒耳目资》中的“u甚”[u]、“u中”、“iu”相对应[14](P187-188)。

在《方言类释》中,?的实际音值处于[u]与[iu]之间,本文拟作[i?u]。在17世纪的《等韵图经》中,遇摄细音字转入止摄,说明此时[i?u]的音值已变为[y]。[u]与[y]在听感上差异较大,[i]和[y]在听感上极为相似。在现代曲艺十三辙中,[y]归衣期,不归姑苏。但在朝汉对音文献中,直到18世纪60年代,《朴新释》《汉清文鉴》中,开始在已有[i?u]上加注[i],出现了以[i?ui]标注鱼、虞韵系字的现象。《方言类释》的标注相对保守,并未出现这种形式的标记。

第五,《方言类释》中,舌齿音歌戈读音相同,牙喉音歌戈读音有别。舌齿音与歌戈韵相拼时,韵母为[o],如:驼[tho]透果开一、萝[lo]来果开一、左[tso]精果开一、骡[lo]来果开一、矬[tsho]从果开一。牙喉音歌韵非零声母字(见溪晓)读[?],零声母字(影疑)读同戈韵,韵母为[o],如:哥歌[k?]见果开一≠锅过[ko]见果合一、可[kh?]溪果开一≠科[kho]溪果合一、何荷河[x?]匣果開一≠和[xo]匣果合一、鹅蛾[o]疑果开一=倭窝[o]影果合一。

第六,果摄开口三等与假摄开口三等合流,韵母均读作[i?];假摄开口二等与其读音有别,韵母读作[ia]。如:茄[i?]果开三=且[i?]假开三≠下[ia]假开二。

第七,蟹摄与山摄的演变具有平行性,主要体现为以下四个特点:1.一等依开合分韵;2.二等开合同韵;3.开口一二等韵基相同;4.合口一二等韵基对立。例如:灌概[kai]见蟹开一、埋[mai]明蟹开二、街[ki?i]见蟹开二、坯[ph?i]滂蟹合一、推[thui]透蟹合一、外[uai]疑蟹开二;单[tan]端山开一、盼[phan]滂山开二、简[ki?n]见山开二、盘[ph?n]滂山合一、端[tu?n]端山合一、关[kuan]见山合二、拨[po]帮山合一入、辣[la]来山开一入。我们对《方言类释》中蟹、山摄韵母的读音进行了归纳统计,具体如表7所示:

蟹摄、山摄开口二等见组字由于受介音与韵尾的双重影响,主元音高化,发生了iai>i?i、ian>i?n的音变。在《方言类释》中,山摄合口一等匣母阳声韵字读音与三四等混淆,如:完丸[iu?n]匣山合一=圆[iu?n]喻山合三。个别山摄合口一等与开口一等唇音字同韵,如:半[pan]帮山合一、判[phan]滂山合一,这是受权威官话方言影响所致。《方言类释》中蟹、山摄的表现,与《中原音韵》一致,承自《翻译老朴》以来的右音系统,同时,还受到当时权威官话与底层方言的影响。

第八,入声尾消失,古入声韵字全部读入阴声韵,宕江曾梗通五摄入声字存在文白异读情况。在《方言类释》中,宕江摄白读音韵母为[ɑo/iɑo],文读音韵母为[o/?]。宕摄开口一等与宕江摄合口字倾向于使用文读音标注,宕摄开口三等和江摄开口二等倾向于使用白读音标注。自《中原音韵》始,宕江摄韵母即有萧豪/歌戈的异读,清入字归萧豪韵,浊入字(包括影母字)萧豪、歌戈韵两收。从《翻译老朴》起,左音系统倾向于使用[ɑo]标注,右音倾向于使用[o]标注,这种标注方式一直持续到18世纪的《朴新释》。同时期的官方规范读音《汉清文鉴》倾向于以[o]来标注。《方言类释》的标注习惯与同时期的《朴新释》《汉清文鉴》相似,但宕摄开口三等保留了更多的白读音。如:略掠来[liɑo]鹊清[tshiɑo]着知[t?iɑo]绰昌

[t?hiɑo]芍禅[?iɑo]跃以[iɑo]等,皆读入萧豪。我们对宕江摄入声字韵母的读音变化进行了梳理,具体如表8所示(见下页):

在《方言类释》中,曾摄开口一等(包括开口三等庄组字)、梗摄开口二等字存在文白异读,其中,文读音韵母为[?],白读音韵母为[?i/ai]。在《中原音韵》中,曾摄开口一等字大多归入齐微韵,个别字则归入皆来韵,如“则刻”。曾摄开口三等庄组字与梗摄开口二等字归入皆来韵,其中,见组字有“车遮/

皆来”的异读,如“客额吓”。在朝汉对音的左音中,曾梗摄入声合并,其读音滞后于宕江摄,仍保留喉塞尾,读为[?i?]。右音梗摄受文读音的影响更深,16世纪初期,曾摄开口一等入声字各组声母仍保留着文白异读。《方言类释》《朴新释》保持着右音的传统,同时受到标准语的影响,文读音在竞争中获得优势。《汉清文鉴》保留的白读音最少,这与它属于官方制

定的规范读音的性质有关。《方言类释》中曾梗摄入声字的表现也受到当时规范读音的影响。我们对曾梗摄入声字韵母的读音变化进行了梳理,具体如表9所示:

在《方言类释》中,通摄合口一等入声字韵母读[u],通摄合口三等非组、精组、知组韵母读[u],见组韵母读[i?u],来母与章组字有[i?u]的异读。《中原音韵》将通合一入归在鱼模[u],通合三入非组、庄组归入鱼模[u],精组、知章组、日母、见组归在鱼模[iu],“六肉”归在尤侯[i?u]。此外,通合三入知组、章组、日母中“褥轴逐粥竹烛熟宿”8字鱼模、尤侯两收。在左音系统中,通摄合口三等精组、知组失落i介音,右音系统中失落喉塞尾。到了18世纪,端组、知组、章组个别字开始记录读尤侯韵的又音,如《方言类释》中的“六[li?u]花”(2.26b)、“熟[??u]皮”(4.09b)等。这时,《朴新释》《汉清文鉴》中已完成iu>y的音变,而《方言类释》尚未记录这一音变。我们对通摄入声字韵母的读音变化进行了梳理,具体如表10所示:

从入声字的表现来看,《方言类释》中记录了更多的白读音,其语音系统似乎更偏重于口语性。不过,通过与其他朝汉对音文献的比较,可以发现,《方言类释》韵母的记音在整体上是趋于保守的。其入声字的表现,受到了早期朝汉对音中右音的影响。在早期的朝汉对音中,右音保留了更多的白读音。赵彤指出,明代强势方言由汴洛方言转变为南京官话,使得文读的音值和音类都基本上是照搬南京官话,而后北京话自身的地位逐渐上升,逐渐摆脱南京官话的影响[15](P80)。朝汉对音入声字的记录验证了南京官话的影响,即时代越靠后(下限为18世纪后期)、记录的语音越规范,入声字的韵母越倾向于使用单元音。

在记音过程中,《方言类释》中个别韵母的标注也受到朝鲜汉字音的影响。朝汉音中没有汉语ou、ao的前响复合元音,而是改用单元音来标记这样的字[3](P116)。《方言类释》中也存在个别用单元音标记前响复合元音的现象,如:“米口[khu]袋”(3.05b)。而在其他语境中,“口”都读作[kh?u]。总体而言,相对于声母来说,其韵母受到朝汉音的影响更小。《方言类释》的韵母,直承于早期朝汉对音的右音,比同时期的《朴新释》《汉清文鉴》更为保守。

三、《方言类释》的语音性质

自崔世珍创制《翻译老乞大》《翻译朴通事》以来,朝鲜谚解书一直沿用左右音的注音方式。崔世珍在《翻译老乞大·朴通事凡例》“正俗音”条云:“凡字有正音而又有俗音者,故《通考》先著正音于上,次著俗音于下……今之反译,书正音于右,书俗音于左。”“谚音”条又云:“在左者即《通考》所制之字,在右者今以汉音依国俗撰字之法而作字者也。”[4](P23)学界一般认为,左音是来自于申叔舟15世纪中期所著录的《四声通考》《洪武正韵译训》的俗音体系,亦称“申音”;右音为崔世珍于16世纪初所记录的北方现实音体系,亦称“崔音”。谚解书的左音相对稳定,右音则随着时代的发展而变化。通过分析《方言类释》的声韵母,可以发现,其音系沿用了《翻译老朴》以来的右音传统,并有所更革。关于右音的语音基础,不少学者都提出过自己的见解。胡明扬[16]、陈植藩[17](P111-190]、孙建元[18]都认为崔音是北京音;远藤光晓则认为是来自南京而当时通行于北京一带的官话[19]。尉迟治平根据《李朝实录》《明实录》的相关记录,认为申音记录的是官话音,而崔音记录的是辽阳音[20]。蔡瑛纯则认为,当时译音的标准音是北京话,当时的正音是洛阳音[21](P417)。

下面,我们将《方言类释》与《中原音韵》《洪武正韵》《翻译老朴》《五方元音》等韵书,及今北京、南京、徐州、石家庄、离石、青岛、成都等地方言进行比较,尝试找出它的音系基础。我们从中选取了16个语言特征,它们分别是:1.尖团有别;2.知二庄与知三章分立;3.止摄开口三等庄、章读音相同,与知组读音有别;4.中古影、喻、疑、微母合流,读作零声母;5.日母字与止摄外韵母相拼时仍然保留i介音;6.舌尖元音产生;7.卷舌元音产生;8.[y]韵母尚未形成,读作复合元音[i?u];9.舌齿音歌戈读音相同,牙喉音歌戈读音有别;10.果摄开口三等与假摄开口三等合流,假摄开口二等与其读音有别;11.蟹摄一等依开合分韵,二等开合同韵,开口一二等韵基相同,合口一二等韵基对立;12.山摄一等依开合分韵,二等开合同韵,开口一二等韵基相同,合口一二等韵基对立;13.梗摄开口二等知、庄组字与曾摄开口一等字读音有别;14.入声韵全部归入阴声;15.宕江曾梗通入声韵存在文白异读;16.宕江曾梗通入声韵(多)读为单元音。在这一基础上,我们制作了语音特征对比表,其中的“+”号表示符合语音特征,“-”号表示不符合。具体如表11所示:

从整体上看,《方言类释》直接承袭于《翻译老朴》的右音系统,与《中原音韵》《五方元音》等北方官话韵书相似度较高,与《洪武正韵》差异最大。《方言类释》的记音基本遵循右音系统,并在此基础上有所发展,如产生了卷舌元音。《方言类释》代表的是《中原音韵》以来的读书音系统,并吸收了其他方言(如晋语、江淮官话)的特点,如梗摄二等知庄组字与曾摄有别,以及入声韵文读音的施加等。通过与官话方言的对比,不难发现,《方言类释》在整体上与中原官话和胶辽官话相似度最高,与北京官话、冀鲁官话、晋语的相似度次之,與南京官话、西南官话等南系官话的差异最大。

从声母来看,《方言类释》与胶辽官话的表现一致,与南京官话、中原官话较为相似,这是由于《方言类释》的记音比较保守,声母的分合关系严格遵从《中原音韵》。从韵母来看,《方言类释》的记音与中原官话、北京官话、冀鲁官话等北系官话的相似度较高,与南京官话的差异较大。综合《方言类释》的声韵母表现来看,其音系更接近中原官话,记录的是明末清初以来北方官话的读书音系统。

中国、朝鲜地缘上距离较近,加上两国有一千多年的宗藩关系,导致朝鲜语中拥有完备的朝汉音的声韵体系。直至今天,这些借词仍与汉语中(上)古音具有完整的对应关系。此外,朝鲜语还有本身左右音系统的制约。因此,从客观上讲,朝鲜语自身的记录势必会趋于保守。不过,我们仍然可以从个别注音或异读字中看出语音演变的端倪,如日母与止摄开口三等字相拼时有卷舌元音的异读,说明此时卷舌元音已经产生。《洪武正韵译训》开谚文注音之滥觞,加之李朝时期撰写韵书的旨趣是“一以中原雅音,定为《洪武正韵》,实为天下万国所宗”(申叔舟《洪武正韵译训·序》),将朝汉对音与《洪武正韵》关联到一起是极其自然的设想。同时,通过上文的对比分析,可以发现,在音系特点上,相较于《洪武正韵》,朝汉对音更接近于《中原音韵》。从这一角度出,以《中原音韵》为本,探求各个时期谚文右音的发展演变,或不失为一条研究明清语音的新路径。

参考文献:

[1][韩]徐命膺,洪命福.方言类释[M].京畿道龙仁市:檀国大学藏弘文阁朝鲜正祖二年(1778)影印本.

[2][韩]姜信沆.依据朝鲜资料略记近代汉语语音史[A].“中央研究院”历史语言研究所集刊(第五十一本第三分)[C].1980.

[3]李得春.朝鲜对音文献标音手册[M].哈尔滨:黑龙江朝鲜民族出版社,2002.

[4]金基石.朝鲜韵书与明清音系[M].哈尔滨:黑龙江朝鲜民族出版社,2003.

[5]朱炜.《翻译老乞大》、《翻译朴通事》反映的近代汉语声母系统研究[M].武汉:武汉大学出版社,2018.

[6]李凡.朝鲜时代《方言类释》所见固始方言词研究[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2018,(4).

[7]梅雪吟,王平.韩国朝鲜时代《方言类释》所收汉语方言词释例[J].语言研究,2022,(1).

[8]冯璐,王平.朝鲜时期《方言类释》收吴语词的特点及价值[J].辞书研究,2022,(2).

[9]熊燕.从梗曾摄阳声韵字读音看官话方言南北差异和互动[J].中国语文,2021,(3).

[10]李得春.关于来母的高丽译音[J].民族语文,2002,(5).

[11][瑞典]高本汉.中国音韵学研究[M].赵元任,罗常培, 李方桂译.上海:商务印书馆,1940.

[12]李思敬.汉语“儿”[?]音史研究(增订版)[M].北京:商务印书馆,1994.

[13]姚骏.《老乞大谚解》朝鲜语语音研究[D].北京:北京大学博士学位论文,2008.

[14]胡明扬.《老乞大谚解》和《朴通事谚解》中所见的汉语、朝鲜语对音[J].中国语文,1963,(3).

[15]赵彤.《等韵图经》果摄和拙摄在清代的演变[A].北京大学中国语言学研究中心《语言学论丛》编委会.语言学论丛(第五十八辑)[C].北京:商务印书馆,2018.

[16]胡明扬.《老乞大谚解》和《朴通事谚解》中所见的《通考》对音[A].中国人民大学中国语言文学系《语言论集》编辑组.语言论集(第一辑)[C].北京:中国人民大学出版,1980.

[17]陈植藩.论崔世珍在朝鲜语文和汉语研究方面的贡献[A].《民族语文》编辑部.民族语文论集[C].北京:中国社会科学出版社,1981.

[18]孙建元.《四声通解》俗音、今俗音的性质[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),1989,(1).

[19][日]远藤光晓.《翻译老乞大·朴通事》里的汉语声调[A].北京大学中文系《语言学论丛》编委会.语言学论丛(第十三辑)[C].北京:商务印书馆,1984.

[20]尉迟治平.老乞大、朴通事谚解汉字音的语音基础[J].语言研究,1990,(1).

[21][韩]蔡瑛纯.李朝朝汉对音研究[M].北京:北京大学出版社,2002.

The Phonological System of the Hangeul Phonetic Dictionary in Joseon Period

——Take Fangyan Leishi(《方言类释》)as an Example

Fu Fang

(School of Chinese Language and Literature,Beijing Language and Culture University,Beijing 100083,China)

Abstract:Fangyan Leishi (《方言类释》) was the Hangeul phonetic dictionary of Joseon period. The dictionary records the written literature language system of northern Mandarin since the late Ming and Qing dynasties conservatively, which contains 19 initials and 41 finals. The initials involve the following issues: the separation of Jian(见) and Jing(精) initial groups, the difference between Zhi the second grade(知二)、Zhuang(庄) and Zhi the third grade(知三) Zhang(章), the tendency that initial Ri(日) is spelled with front-open vowels, the mergence of initials Ying(影), Yi(疑), Wei(微) and Yu(喻). In terms of finals, several issues were mainly discussed: the apical vowels has emerged, yet the retroflex vowels and [y] finals have not yet been formed. The vowel of the Hanshan(寒山) rhyme is different from that of Huanhuan(桓欢) rhyme. The characters of entering tone have the levels of literary readings and colloquial readings. The pronunciation of Fangyan Leishi (《方言类释》) is influenced by the Sino-Joseon pronunciation and the normative language concept, which directly inherits the right pronunciation system of Fanyi Laoqida(《翻译老乞大》)、 Fanyi Piaotongshi(《翻译朴通事》) and has a high similarity with the northern Mandarin rhyme books such as Zhongyuan Yinyun (《中原音韵》) and Wufang Yuanyin(《五方元音》). Its phonology is similar to the Zhongyuan Mandarin.

Key words:Fangyan Leishi(《方言类释》);Joseon period;phonological system;Sino-Joseon pronunciation

基金项目:国家社会科学基金重大项目“元明清民国时期官话语音语料库平台建设与研究”(17ZDA304)

作者简介:付芳,女,北京语言大学文学院博士研究生。

①括号内标注的内容分别为《方言类释》的卷数、页数及正反面(该书一页含两面),其中,a表示正面,b表示反面,如“1.02b”表示第1卷第2页的反面。。

①參照先前的朝汉对音韵书,我们将《方言类释》中的日母止摄字读音构拟为[??l]。