生态监测与评价课程教学中思政元素的挖掘与应用

2023-06-14李望军贺访文冯图何斌

李望军 贺访文 冯图 何斌

摘 要:课程思政元素的挖掘与应用是课程思政教学的基础环节,是深入落实立德树人根本任务、扎实推进高校课程思政的重要内容之一。该文通过凝练和梳理适用于生态监测与评价课程教学中的思政元素,探究将其有机融入课程教学的思路方法,以期为生态类课程思政元素的挖掘与应用提供借鉴和参考。

关键词:生态监测与评价;课程教学;思政元素;生态文明;融入方法

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)15-0181-04

Abstract: Excavation and application of ideological and political elements is the fundamental link of ideological and political teaching, and also an important contents for carrying out the fundamental task of morality education and promoting ideological and political education in college and universities. This paper disentangled ideological and political elements adapted to Ecological Monitoring and Evaluation, and explored the thoughts and method of integrating them into course teaching, aiming to provide model and reference for excavation and application of ideological and political elements in ecological courses.

Keywords: Ecological Monitoring and Evaluation; course teaching; ideological and political elements; ecological civilization; integrating method

课程思政是指除思政课程以外的所有课程在传授专业知识的同时,深入挖掘蕴含于该课程的思政元素,将思政教育有机融入课程教学过程,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观,实现润物无声的思政育人效果[1]。

课程思政是高校课程思政教育建设的关键内容,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。教育部2020年5月印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)明确了高等学校课程思政建设的目标、意义、内容、方法及具体要求,为各类专业课程思政建设提供了基本规范和科学指引[2]。

作为高校课程体系的主体部分,专业课程既是专业知识传授的关键环节,也是思政教育的重要依托。专业教师要以课程为载体,在讲授专业基础知识的过程中有机融入思政的基础理论、价值观念和精神内涵,落实立德树人根本任务,最终实现知识传授、能力培养和价值引领的协调统一[3]。如何基于专业课程知识点挖掘相应的课程思政元素,将其有机融入課程教学过程,从而打破长期以来思政教育与专业课程教学相互隔绝的“孤岛效应”[4],赋予专业课程崭新内涵,达到润物无声的育人效果[5],对高校专业教师提出了新的要求。

一 课程概况

生态监测与评价是源于生物学、生态学和环境科学的一门新兴课程,是生物监测、环境监测和生态环境影响评价等课程的引申和发展[6]。生态监测与评价课程已成为当前高等院校环境生态工程、生态学及林学等相关专业开设的热门课程[7]。生态监测与评价课程得益于其与生态文明理念、可持续发展战略和美丽中国建设等国家大政方针的紧密联系,可供筛选的思政元素十分丰富,思政元素与专业知识的契合度和协调性相对较高,具备良好的思政育人潜力,在课程教学与思政教育有机融合、相互促进的过程中具有得天独厚的优势。

贵州工程应用技术学院环境生态工程专业培养方案将生态监测与评价课程设置为专业核心课程,基于OBE的课程教学大纲明确了该课程的总体目标:使学生了解生态监测的概念、进展、意义、理论依据及分类,理解指示生物的指示作用,掌握针对各生态系统类型监测指标和基本方法,并将其灵活应用于生态监测与评价工作的方案制定、样点选取、指标设置、专题图表制备及监测评价报告撰写等过程,具备在环境学和生态学等相关领域从事生态监测、生态环境影响评价等工作的基本理论知识和专业技能,养成节约环保的行为习惯,增强生态环保意识,树立正确的社会主义生态文明观。课程总体目标可进一步分解为知识目标、能力目标和素质目标3个部分,并且通过不同课程目标组合支撑相应的毕业要求。

贵州工程应用技术学院环境生态工程专业基于先修课程基础生态学、地理信息系统、遥感概论构建的专业知识体系开展生态监测与评价课程教学,为后续课程环境影响评价的开设奠定理论基础。课程采用罗文泊、盛连喜主编的《生态监测与评价》(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)为参考教材,于第 4学期开设,包含理论学时36学时,匹配生态监测与评价野外实习课程24学时。

二 思政元素的甄别与筛选

蕴含于专业课程知识体系中的思政元素形式多样、内容丰富、结构松散,推进课程思政建设的过程中,对思政元素的准确甄别和筛选显得尤为重要[8],《纲要》明确指出:课程思政建设内容要紧紧围绕坚定学生理想信念,以爱党、爱国、爱社会主义、爱人民和爱集体为主线,围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识和道德修养等重点优化课程思政内容供给,系统进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育和中华优秀传统文化教育[2]。

可供生态监测与评价课程筛选的思政元素广泛而零散,要在兼顾课程教学章节分配的同时挖掘和梳理能与生态监测与评价课程教学内容有机结合的思政元素需要反复对比和斟酌。首先,生态类课程的思政元素并不完全适用于生态监测与评价课程,我们不能宽泛地将一切生态文明教育、可持续发展理念、美丽中国建设和乡村振兴战略等与生态相关的内容全部认定为生态监测与评价课程思政的元素。其次,生态监测与评价课程思政元素的筛选应该尽量全面涵盖《纲要》中明确的内容供给和教育范围,确保学生接受到相对均衡和充分的课程思政教育。最后,我们在为课程匹配对应思政元素时需要综合权衡如下两个尺度上的比例:一是课程的思政元素总量与全部课程内容的比例,二是分配到各章节的思政元素与章节课时数及在教材中的重要性等方面的比例,这两个比例如果严重失调,势必会对课程教学进度和教学质量产生不利影响,也将有悖于思政教育与课程教学协同前行、相得益彰的根本任务和目标。

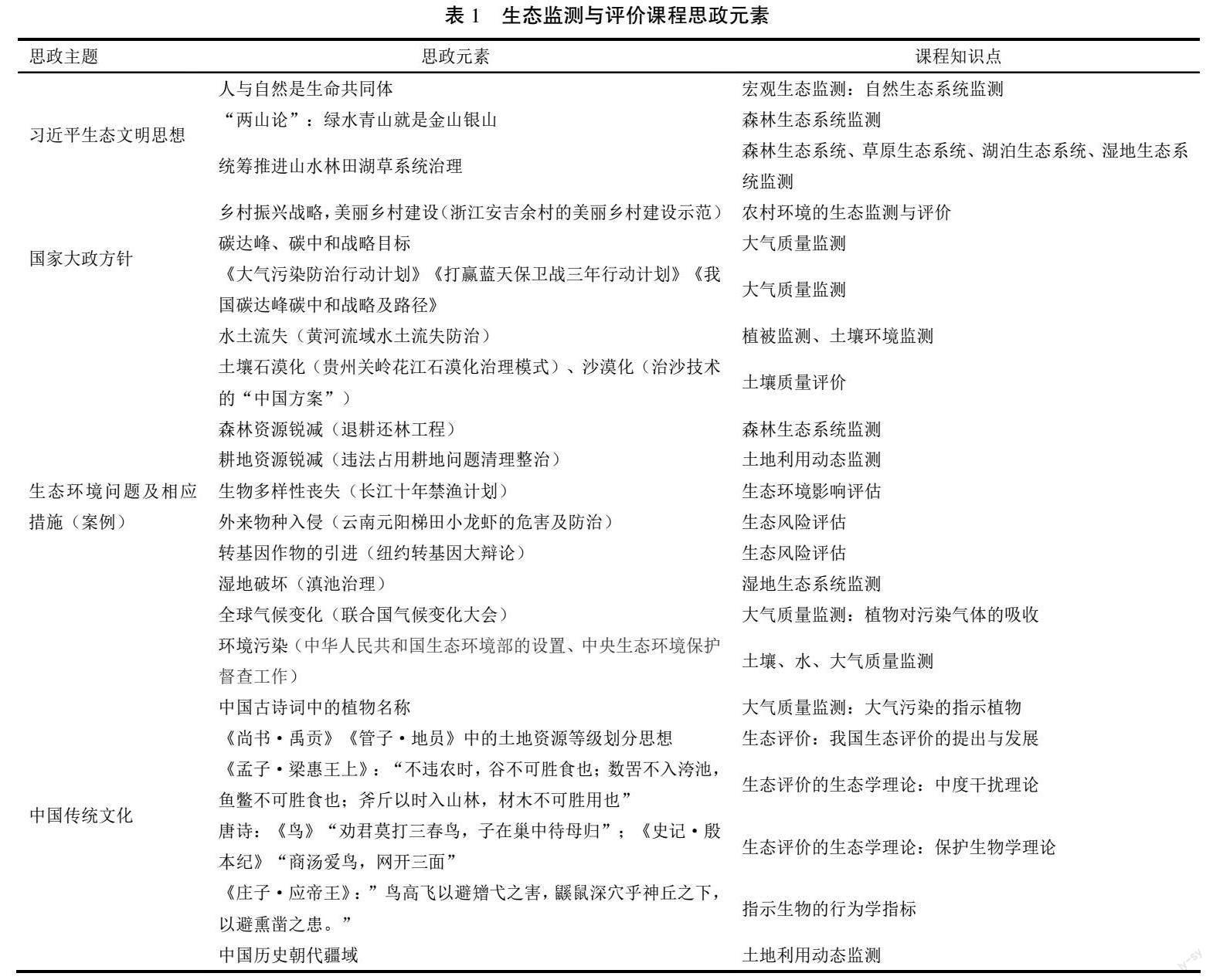

本文依据《纲要》对课程思政建设内容的范围界定和设计要求,基于罗文泊、盛連喜主编的《生态监测与评价》教材[9],梳理了部分对应具体课程知识点的思政元素(表1)。

党的十九大报告指出“人与自然是生命共同体”,这是对社会主义生态文明的内涵的高度概括。自然界先于人类而存在,它创造了生命赖以生存的物质环境条件,孕育了丰富的生物种类和复杂的生态系统类型。自然界的存在和发展不以人的意志为转移,作为自然界的组成部分之一,人类不能凌驾于自然之上,必须尊重自然、顺应自然和保护自然,在生态监测与评价课程的自然生态系统监测部分,应该对这一人类必须遵循的客观规律进行详细阐述。此外,在森林生态系统监测部分应结合习总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的理念;在森林、草原、湖泊及湿地等生态系统的监测部分应体现党的十九大报告中“统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”的重要论述。

实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,也是我国决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重要任务。农村环境的生态监测与评价部分,选取农村环境生态监测评价指标,制订监测评价方案,分析农村生态环境问题,能够为制订农村环境质量标准、保护政策和相关法律法规提供参考,为开展农村环境污染防治、改善农村生活环境、保护农村自然资源等提供决策支持。农村环境生态监测评价工作,可认为是推进美丽乡村建设,实现乡村振兴战略的前期基础工作之一。学习党和国家针对大气环境问题发布的《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》等重要文件精神,有助于加深学生对大气质量监测目标和意义的理解。

将水土流失、土壤石漠化、沙漠化、森林资源锐减、耕地资源锐减、生物多样性丧失、外来物种入侵、转基因作物的引进、湿地破坏、全球气候变化和环境污染问题等问题及相应的案例穿插到针对各环境对象的监测和评估部分,能帮助学生了解我国现存的主要生态环境问题,并针对这些问题筛选指标,制订完善合理的监测评价方案。

中国传统文化部分,多种污染指示植物曾被优美的中国古诗词记载和描述;《尚书·禹贡》描述了我国目前记载的最早的土地等级划分和评价工作;《管子·地员》系统总结了古代劳动人民对土地资源的评价经验;我国的历史疆域体现了我国古代土地利用动态;西方学者提出的一些生态学理论和假说,竟然与我国先贤上千年前总结的有关生态的思想观点异曲同工。结合这些中国传统文化知识学习生态监测与评价课程知识点,能在方便学生更直观深入地理解记忆的同时提升学生的知识文化素养,增强文化自信。

三 课程思政的融入方法

思政元素与专业课程内容之间的关系应该是“如春在花、如盐化水”,而绝非“眼中金屑、米中掺沙”[10]。要避免将思政元素生搬硬套、牵强附会地嵌入专业课程教学中去,单一的注入式、满堂灌的教学方法并不利于学生融会贯通地应用思政元素、加深对课程知识点的理解和掌握,教学组织形式的合理性和多元化对课程思政元素的有机融入尤为重要。

(一) 案例教学法

案例教学法是一种基于案例和教师的引导,启发学生展开思考、探究和分析,提出见解并作出判断,从而培养学生分析和解决问题能力的教学方法[11]。案例教学法秉持以学生为中心的先进教育理念,有助于培养学生的发散性思维能力,营造学生自主学习、合作学习和探究性学习的开放式课堂学习氛围。选用紧扣生态监测与评价课程教学内容且具有典型性和代表性的思政元素案例,并引导学生进行思考和剖析、总结和提炼,有助于实现“如盐入水,有味无痕”[12]的课程思政教学效果(表1中梳理的案例可供参考)。

(二) 研讨式教学法

研讨式教学是指在教师的指导下充分发挥学生的主体作用,通过学生自主学习、研究和讨论来获取知识、培养能力的一种教学方法[13]。应用学生主动学习的研讨式课堂教学模式,通过教师布置任务、学生查找资料、分组研讨和总结评议等过程融入生态监测与评价课程思政元素,能在活跃课堂学习气氛的同时提高学生总结、梳理和表达课程知识内容的能力水平。

(三) 辩论式教学法

辩论式教学法主要通过辩论的形式组织课堂教学,生態监测与评价课程中不乏适用于辩论式教学法的思政元素,如转基因作物的引进、全球气候变化的驱动因子等。基于课程思政元素的辩论式教学,不仅能帮助学生更系统、全面地掌握课程教学知识点,还对培养学生的辩论技巧、提高学生的语言组织能力和对知识的综合应用能力等有着至关重要的作用[14]。

四 结束语

生态监测与评价课程思政建设是一个长期的系统工程,而课程思政元素的挖掘与应用是其中的关键环节。筛选切合课程知识点的思政元素,并将其合理而巧妙地应用于课程教学过程,让生态类、环境类专业学生在潜移默化中树立正确的生态文明观,对专业教师的政治敏锐性、知识素养和教学水平都是非常严峻的挑战和考验。重任千钧惟担当,作为新时代的人民教师,我们应当不忘初心,不辱使命,凝心聚力,砥砺前行,为推进思政教育与课程教学同向同行,落实立德树人的根本任务而不懈奋斗。

参考文献:

[1] 李东坡.“课程思政”建设中思政元素的挖掘与运用研究[J].高校辅导员,2020,63(4):19-23.

[2] 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].[2020-05-28].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.htm.

[3] 陈娟,王沛芳,王超,等.《湿地生态学》课程教学中的思政元素挖掘与融入[J].教育现代化,2020,10(7):141-142.

[4] 郭锐,李永涛,袁晓明,等.高校工科专业课程思政的探索与实践-以弘扬科学家精神为主线[J].教师,2021,38(2):9-10.

[5] 白婧,刘蔚颖,张文,等.课程思政在农业微生物教学中的初步探究[J].教育现代化,2020,70(9):77-80.

[6] 李江荣.生态监测与评价课程教学改革探索与实践——以西藏大学农牧学院为例[J].西藏教育,2013,7(3):29-31.

[7] 张君枝,刘方,张晓然,等.新工科背景下生态环境监测与评价课程教学研究[J].课程教育研究,2021(37):187-188.

[8] 张一璠.高校课程思政中的思政元素挖掘梳理论析[J].内蒙古农业大学学报:社会科学版,2020,22(6):38-42.

[9] 罗文泊,盛连喜.生态监测与评价[M].北京:化学工业出版社,2011.

[10] 杨斯媛,王琳琳.大学英语思政渗透研究[J].吉林医药学院学报,2021,42(2):158-159.

[11] 郑淑芬.案例教学法的作用、实施环节及需要注意的问题[J].教育探索,2008,202(4):56-57.

[12] 黄敬如,吕卫民,赵汝岩,等.“如盐入水,有味无痕”式课程思政探索与实践——以“系统工程”课程为视角[J].教育教学论坛,2021,32(4):87-90.

[13] 辛仁臣,李桂范.试论本科教学中的研讨式教学法[J].中国地质教育,2006,15(2):53-56.

[14] 张昌辉,王晶晶.论辩论式教学法在本科法理学课程中的应用[J].黑龙江教育学院学报,2018,37(6):48-50.