基于“项目”的四年一贯式实践教学模式研究

2023-06-14鄢志丹华陈权耿艳峰

鄢志丹 华陈权 耿艳峰

摘 要:创新人才培养模式是当前新工科战略的重要使命,而探索连续递进的实践教学模式对人才培养质量具有重要意义。以新工科建设为契机,全新构建了校内外一体化实践教学模式,重点提出基于“项目”的专业实践课程改革方案,详细阐述其实施过程,专业实践课程特征及相互关系等内容。该方案立足OBE-CDIO教育理念,以“项目”为纽带将各主干课程有机融合,使学生获得四年一贯式的专业实践体验,有利于培养学生的专业综合素质和工程能力。

关键词:基于项目;四年一贯式;实践教学;新工科;人才培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)15-0042-04

Abstract: It is an important mission of the emergent engineering education to innovate the talent training mode, and it is of great significance to explore the continuous progressive practice teaching system for the improvement of the training quality of the talents. Here, the integrated mode of practical teaching outside and inside the university have been innovated, The "Project-based" professional curriculum practice reform program has been strongly proposed, and the implementation process of the program, the practical characteristics and mutual relations of each professional course are introduced in detail. The program draws on the OBE-CDIO education concept, takes the project as the link, and integrates the main courses organically, then the students will receive four-year continuous professional comprehensive practical experience, which benefits to cultivate their comprehensive and engineering abilities.

Keywords: project-based; four-year continuous; practical teaching; emergent engineering; talent training

近年来,教育部高等教育司提出了新工科建设战略[1],特别是复旦共识、天大行动和北京指南这三大指导性文件的出台[2-4],为全面推进高等工程教育改革“新理念”“新结构”“新模式”“新质量”和“新体系”建设,指明了方向和奋斗目标。毫无疑问,新工科建设对人才培养目标的新要求呼唤人才培养的新模式,理论课程体系与实践教学体系的改革随之进入了新阶段[5-7]。创新人才培养模式,提高人才培养质量,既是新工科建设的出发点,也是重要的落脚点[8-9],尤其面对新形势下对实践性强、创新性強的理工科人才需求,实现实践能力培养不断线,使学生获得连续递进、有意义的专业综合设计体验,通过主动实践和做中学,形成未来工程师的综合品质和工程能力,更为实践教学体系需要关注的热点和改革的目标。

为践行新工科对学生多维度培养质量的高标准要求,培养多元化、创新型人才,笔者所在测控技术与仪器专业从OBE、CDIO教育理念出发,全新构建校内校外一体化实践教学模式,并提出一种基于“项目”的四年一贯式学生综合实践能力培养方案,把学生能力培养贯穿到本科全过程,强化课内外理论学习与实践训练,以理论知识为基础,以“传感技术-数据处理-仪器开发-系统设计”为主线,有目的地设计并开发出丰富多样的仪器仪表,达到“边学、边做、边会、边用”的学习效果。希望通过具体工程项目的实施,培养学生形成持续主动学习的能力和习惯,展示学生的整体专业水平、综合设计与创新实践能力。

一 校内校外一体化实践教学模式

实践教学与理论教学是专业培养方案的两个重要方面。构建与理论教学相辅相成的实践教学体系,有助于学生在更好地掌握专业理论知识的同时学以致用,提高实际动手能力,分析解决问题能力。在融合OBE-CDIO教学理念基础之上,从注重学生自主学习、个性化培养出发,本专业构建了校内校外一体化实践教学模式。其中,校内实践包括基础课程实验、专业课程实践以及毕业设计(校内),专业课程实践具体包括传感器课程设计、测控仪器课程设计、测控系统综合设计和测控工程设计;校外实践包括专业认识实习、专业生产实习以及部分在校外开展的毕业设计,其主要特点如下。

1)基础课程实验与相应课题紧密结合,以验证性实验为主,设计性实验为辅,采用课内实验教学的方式,旨在让学生更深刻地掌握关键知识点,搞清其间蕴含的科学原理。

2)专业课程实践是一系列实践内容的集合,也是当前课程改革的重点,将在第二节做具体阐述。

3)专业认识实习主要内容是调研科技企业,了解产业线上的测控技术与仪器。目前联系的有山东思达特测控设备有限公司、山东石大胜华化工集团和山东石大科技集团有限公司等。通过专业认识实习,可有效提高学生对本专业及相关行业的业务性质、组织结构、发展状况等方面的认识,感受专业技术发展,增强学习和应用自动化和测控技术与仪器专业知识的主动性和积极性,培养专业认同感和兴趣点,促进学生了解社会,明确学习方向,为后续课程学习及项目实践提供感性认识,奠定学习基础。

4)专业生产实习则是带领学生去校外的实习基地,如江苏杰士德精密工业有限公司、上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司、艾默生过程控制有限公司、上海自动化仪表有限公司和上海辰竹仪表有限公司等进行生产操作。专业生产实习旨在引导学生以实际技术人员的身份,直接参与到生产过程之中,运用已有的知识技能,近距离接触仪器仪表类企业的先进技术及生产运行管理并完成一定的生产任务,学习实际生产技术知识或管理知识,掌握生产技能,巩固、丰富与提高专业水平,为即将步入社会承担专业工作做前期准备。

5)毕业设计是专业实践能力培养的最后一学里,也是校内、校外学生实践能力培养的融合点和关键环节。毕业设计内容依据指导老师出题范围的不同,可以是“项目”内容的延续,也可以是指导老师自身科研项目的分解,或者是与企业导师共同指导、与生产过程相联系的校外课题。为使学生做好毕业设计,一方面开展毕业设计前的思想动员工作,使学生认识到毕业设计的重要性,提高积极性;另一方面完善毕业设计监督和管理,从开题报告、中期检查、结题审核到毕业答辩等各个环节,从设计态度、设计过程的精力投入、课题完成效果、非技术因素等方面进行综合性评定,强化过程监控,严把考核关。通过规范化的教学管理,保证质量,提高毕业设计水平。

需要指出的是,校内实践是培养学生个体专业能力和团队精神的重要场所,通过基础课程实验、专业课程实践及毕业设计的层级式训练,使学生具备必要的专业知识和工程技能;为更好地践行个性化培养方案,提高学生自主学习、系统学习能力,采用基于“项目”的方式,将原本相对独立的各专业课程进行实践体系化改革,使每名学生主动实践,获得连续递进的、有意义的专业综合设计体验。校外实践是根据专业特色组织安排的实习过程和内容,与校内实践有机结合,优势互补,可以调动学生的学习热情和积极性,拓展学生专业视野,加深专业认同,增强法律、环保等社会责任意识,有助于形成未来工程师的综合品质和工程能力。

二 基于“项目”的专业课程实践改革方案

(一) 实践方案及实施过程

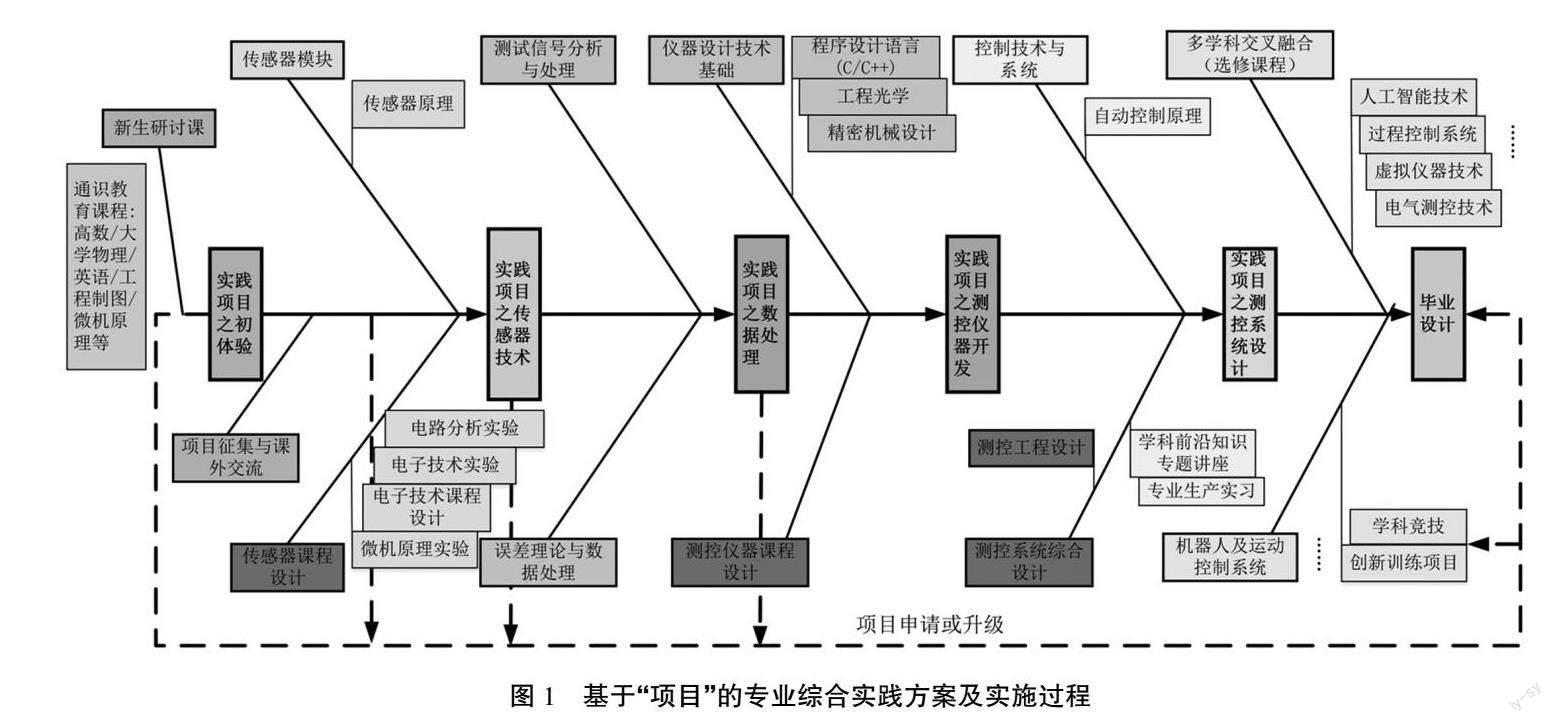

如图1所示,基于“项目”的专业课程综合实践以“传感技术-数据处理-仪器开发-系统设计”为主线,與理论教学相辅相成、有机结合,贯穿本科学习全过程。实验教学内容设置不再单纯以任务为基础,而是以项目为基础,以复杂工程问题为切入点,可以是教师的科研教学命题,或者是学生的自主开发,但要包含多个层次(原理性、设计性和综合性),多个内容(传感器技术、数据处理算法、智能仪器功能、测控功能和网络功能),具有明确可实现目标,涵盖传感器原理、测试信号分析与处理、仪器设计技术基础和控制技术与系统等专业课程的理论知识,体现学科融合,如空天海洋、人工智能和电气测控等。

该项目持续时间为四年,由三至五名学生组成课题小组合作完成,并指定一名指导老师。大一上学期经过部分通识课,尤其是新生研讨课的学习,学生对大学学习以及本专业特色已经有了基本的认识,了解了有关项目式实践改革的相关内容,届时也将给学生发放基本单片机学习系统,引导其对智能仪器设计等方向产生浓厚的学习兴趣。

在大一下学期开展项目征集工作,包括教师命题和学生自主项目,以教师为主填写项目选题表,明确项目目标和教学内容,特别要求在OBE-CDIO理念的指导下,分层递进地安排实践教学内容,将实践教学的目标和任务具体落实到各个课程实践教学环节中;进而按照双选的方式确定指导老师和组队学生,并要求每位老师每届最多带两组学生,每个题目最多被选两次;经过一段时间的学习和认识后,每组学生需在老师指导之下填写完整的项目任务书,主要包括各阶段详细的学习任务及考核目标,拟采用的技术路线,最终完成目标,小组分工及项目预算等,并经系里统一审核确认后,方可实施。

此后,学生依照理论课程学习进展,逐步开展传感器课程设计、测控仪器课程设计、测控系统综合设计及测控工程设计等实践内容。特别的,在项目实施过程中,大学生创新实验室以及传感器与测控技术、智能仪表开发等多种专业实验室等均可预约开放,教师与学生之间随时互动,以学生主动学习为主,教师指导为辅;学生不但可利用课余时间进行实践锻炼,还可在集中学习阶段(大二、大三暑假小学期,大四上学期后半部分)跟随专业实践老师就项目执行过程中遇到的问题加以交流,以更好地实现预期目标。此外,依据学生进展情况,一些项目还可持续发展为毕业设计课题或创新训练计划,就某个问题进行深入探讨,进一步提升学生的科学研究和工程应用能力。

(二) 项目选题、指导、验收与考核

项目选题、指导、验收与考核是基于“项目”的专业课程实践方案能否顺利开展的核心环节。

项目的选题遵循几个原则:能够适应行业的需要,最好是具有综合性的测控系统,包括测量、控制和物联等; 具有多种解决方案,可以进行方案分析和比较;在解决问题的过程中能体现创新思想。通常从教师的科研课题中简化而来的仪器设计与开发类项目为最佳选择。

项目在开展过程中坚持以学生为主,由学生组成团队自主完成,充分调动其主观能动性自主学习。如项目在方案论证阶段要求学生了解市场需求,对各种传感器以及控制的软硬件进行市场调研,了解产品价格、功能及优缺点。对项目中出现的问题,要求学生通过查阅文献或咨询调研等途径找到解决问题的方法,让学生以解决问题为目标,变被动为主动,提高分析问题和解决问题的能力,从而将知识转化为能力,同时通过团队合作以及与外界沟通增强了人际交往能力。

在实际指导时,教师指导采用分层实施的方法:综合素质及技能较高的学生,以自主学习、研究性训练为主,教师点拨为辅;综合素质及技能中等的学生,在教师引导之下,完成项目训练;对认知及接收能力较弱的学生,通过教师的详细讲解,完成基本项目内容;此外,教师的指导不局限于课堂上课时间内,可机动、灵活地开展。

项目验收要上交规范的项目设计资料、小结报告、答辩PPT及可展示实物等。为了保证教学质量,掌控教学进度,每组学生必须在大二下学期末、大三下学期末和大四上学期末分别提交传感器课程设计、测控仪器课程设计、测控系统综合设计和测控工程设计报告及相关材料。

实践项目的考核包括平时训练、分阶段报告及展示、最终项目报告、答辩及展示四个方面,强调理论和实践相结合、实物和文稿相结合的原则。项目的考核成绩不仅仅局限于上交的报告和还要结合项目实施过程和答辩表现来综合评定。对于答辩(包含技术性的非技术内容)过程,采用抽签的方法确定每组答辩学生,以该学生答辩成绩作为整个组答辩的平均成绩,并依据各组自主确认的贡献顺序,确定每人的答辩成绩,然后再根据各自的平时训练和报告情况,综合评定每人最终成绩,尽量做到成绩更加全面、真实地反映学生的实际实践能力和项目完成情况,以更好地调动学生参与设计的主动性、自觉性和创造性。

(三) 项目实例内容

依照基于新工科建设的本专业实践教学体系构建原则并基于项目选题、指导、验收与考核的具体要求,目前形成了二十余个实践项目,具有代表性的有智能网络温控仪、新一代微地震数据采集器、智能双轮平衡车等。

如图2所示,以“智能网络温控仪”为例,学生在各专业课程实践阶段需要完成的主要内容如下。

传感器课程设计(二年级):热电阻传感器调理电路设计与实现,包括电桥电路、濾波放大电路、V-I转换电路、传感器特性和传感器标定实验等。

测控仪器课程设计(三年级):恒温控制算法设计与实现,包括加热/制冷驱动电路设计,基于STM32F407的主控电路设计,PID/模糊控制算法设计,温度采集、处理与实时显示等。

测控系统课程设计(四年级):基于网络的智能温度测控系统设计与实现,包括单片机程序设计,本地/云端上位机应用软件开发,实现远程网络测控、多机互联互通等。

测控工程设计(四年级):基于人机工程学的仪表外观造型设计,提交符合行业标准和仪器设计规范的机械、电路及软件设计资料等。

以上各部分环环相扣、步步深入,各专业课程实践内容以目标为导向,紧密衔接,承上启下,有助于学生深刻认识专业课题体系,理解专业知识内在逻辑。传感器课程设计是入门,也是测控仪器课程设计的重要基础;测控系统综合设计则是利用测控仪器课程设计的实践成果,实现智能仪器的网络化信息交互和监控;测控工程设计是规范化要求,是对前述设计的总结与提升,使学生实现从理论知识学习、基本实践训练向工程实际实践的跨越。

三 结束语

本文基于多年来专业人才培养的历史经验积淀和专业建设心得,以新工科建设为契机,创新校内校外一体化实践教学模式,重点提出了基于“项目”的四年一贯式实践教学模式,较之于科技竞赛、大创项目等少部分学生的主动参与,这种模式更将所有学生都拉入到了系统化的实践能力培养模式之下,使得全部学生都具有了电路设计、焊接、调试,实验数据采集、处理、统计等硬软件开发经历,绝大多数学生能够阐明仪器的“信息化”设计方案及一般实施思路。从学生的反馈结果来看,整体创新实践能力明显提升,专业认同感显著增强。

参考文献:

[1] 吴爱华,侯永峰,杨秋波,等.加快发展和建设新工科主动适应和引领新经济[J].高等工程教育研究,2017(1):1-9.

[2] “新工科”建设复旦共识[J].复旦教育论法,2017,15(2):27-28.

[3] “新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等工程教育研究,2017(2):24-25.

[4] 新工科建设指南(“北京指南”)[J].高等工程教育研究,2017(4):20-21.

[5] 陈晓明,王君,刘丽,等.“新工科”建设背景下地方高校实践教学改革探索研究[J].工业和信息化教育,2022(1):6-9.

[6] 李小锋,江浩,孙伟,等.基于CDIO的测控工程专业课程设计教学模式探索[J].高教学刊,2020(7):107-110.

[7] 吴涛,尤卓炜.适应新工科建设的机电专业实践教学改革与探索[J].实验室研究与探索,2018,37(12):209-212.

[8] 焦连志.“新工科”建设与高校创新型人才培养体系改革[J].现代教育科学,2021(1):123-128.

[9] 王斌,高江波,陈晨.面向“新工科”大学人才培养的思考[J].教育探索,2018(1):52-55.