基于认知网络分析的协作问题解决教学交互规律研究

2023-06-14王辞晓张文梅何歆怡陈丽

王辞晓 张文梅 何歆怡 陈丽

摘要:联通主义作为数字网络时代催生的新型学习理论,强调以生生交互为主要形式的学习。为促进网络学习者的深层交互和协作创新,联通主义课程创设了有助于深度思考、互动联通的问题解决情境。为探讨联通主义学习中协作问题解决的发生与发展规律,研究以cMOOCs“互联网+教育:理论与实践的对话”第五期课程问题解决阶段12个小组的协作会话文本为研究对象,运用认知网络分析方法挖掘协作问题解决的教学交互规律。研究基于联通主义学习教学交互模型设计出适用于联通主义协作学习的认知编码框架,通过对不同问题类型、成员构成和协作质量的小组进行认知网络差异分析和质心位移路径分析,揭示出联通主义情境下小组协作交互的相关规律:问题类型影响小组走向高层次交互的路径,成员构成类型影响小组的交互倾向与意愿,协作质量与群体交互层次和程度密切相关。

关键词:联通主义;教学交互;基于问题的学习;问题解决;协作学习;认知网络分析;认知网络质心

中图分类号:G420 文献标识码:A 文章编号:1009-458x(2023)5-0043-13

一、问题提出

以互联网为核心的新一代信息技术的发展,使得人类社会发生了深刻而复杂的变化。互联网时代的知识生产与传播更加灵活,问题与非共识观点加速了知识的动态生成,基于网络的群体智慧协同成为知识生产与进化的主要方式之一(陈丽 等, 2019)。在此背景下,联通主义学习理论提出要从网络化的视角来认识学习,认为学习的关键在于学习者在网络环境中的深度交互与认知发展(Siemens, 2005)。在复杂的分布式网络环境中,如何促进多元背景的参与者建立社会网络,实现深度交互、群智汇聚与问题解决是联通主义课程的关注重点。在众多教学方法中,基于问题的学习通过创设问题情境,引导学习者借助经验和资源来共同解决复杂的、非良构的真实问题。在联通主义学习中设计问题解决活动,能够促进学习者在广泛复杂的网络中寻找并建立共同伙伴,通过深度交互与网络连接实现群体知识创新和认知发展。

互联网环境中的协作者具有多样化的学习经验、兴趣和背景,相应的教学设计需要综合考虑问题类型、情境创设、成员异质性等因素。认识联通主义学习中协作问题解决的发生发展规律,是进行课程实践与设计优化的基础。已有关于联通主义的实证研究主要关注课程整体社群或个体学习的交互过程与认知规律,较少涉及对问题解决过程中小组内部协作发生发展规律的深入研究(黄洛颖 等, 2020; 徐亚倩 & 陈丽, 2019)。鉴于此,本研究基于联通主义学习教学交互模型构建了适用于开放环境下小组问题解决的认知编码框架。通过这一编码框架,本研究以cMOOCs“互联网+教育:理论与实践的对话”第五期为案例课程,运用认知网络分析方法探索联通主义学习情境中小组问题解决的教学交互和认知参与规律,以期为互联网时代的教学创新提供研究基础。

二、理论基础

(一)联通主义学习及协作問题解决

联通主义认为学习是特定的节点和信息源建立连接的过程,学习者需要关注信息的流通性和网络的持续优化(Siemens, 2005)。交互是形成网络的关键,学习者通过互动形成新观点、与环境建立连接并开展持续性学习(Kop et al., 2008)。我国学者王志军和陈丽(2015a)基于远程学习教学交互模型(陈丽, 2004)和真实联通主义学习情境下的教学交互数据,以认知参与度为分层标准建构了联通主义学习的教学交互理论模型。该模型将联通主义学习分为操作交互、寻径交互、意会交互和创生交互四个交互层次;各层教学交互相互影响,低层教学交互支撑高层教学交互,高层教学交互又作用于低层教学交互的扩展。该模型已被相关实证研究验证了其对于联通主义情境中教学交互分析的有效性(徐亚倩 & 陈丽, 2019;黄洛颖 等, 2020),能够为揭示互联网环境的教学交互与认知规律提供重要的理论基础。

案例课程中的学习者由来自不同区域的具有不同文化背景和学习经历的社会大众构成,具有多样性、规模化和异质性等特点(王志军 & 陈丽, 2015b)。如何调动学习者已有的知识与经验,使其在联通主义理论指导的社区型课程(cMOOCs)中开展深度的教学交互,是联通主义教学设计需要重点关注的。在网络环境中开展协作学习有助于学习者从更大的范围内寻找并建立小组或共同体,能够促进学习者之间的信息交换和资源共享(Jeong & Hmelo-Silver, 2016)。基于问题的学习(Problem-Based Learning, PBL)旨在通过设计真实的、开放的、非良构的问题来支持学习者开展自由探究(Savery, 2006),有助于促进更高水平学习和更深层次互动的发生。已有研究表明,除问题类型外,组内个体差异也是影响问题解决效果的重要因素(Jonassen, 2000),即问题解决小组成员构成的异质程度也应当被纳入影响教学交互的因素之中。此外,小组的交互质量与问题解决结果密切相关,个体能力并不是影响协作结果的决定性因素(Barron, 2003),因此研究者应更多地关注小组作为一个整体的协同认知表现。

(二)基于协作会话的认知网络分析

会话是进行意义建构和问题解决的基础,基于文本的会话是互联网环境下主体间进行信息交互的有效方式之一(Zhang et al., 2018)。对在线会话数据进行分析能够揭示在线学习的基本过程、学习行为和学习质量(李海峰 & 王炜, 2018),有助于理解联通主义学习情境中协作式问题解决的教学交互和认知参与情况。基于认知民族志理论和网络建模技术,美国威斯康星大学麦迪逊分校David Shaffer(2012)提出了认知网络分析(Epistemic Network Analysis, ENA)方法。ENA方法通过对个体或群体行为的量化编码和关联建模形成认知网络模型,以描述个体或群体在分析、调查、解决复杂问题时的认知表现(Shaffer et al., 2016)。联通主义学习强调内部神经网络、概念网络和外部社会网络之间的连接,ENA方法能够作为生物层面认知神经网络的替代性分析方法,实现对个体和群体认知网络的表征与对比分析(王志军 等, 2019)。

对协作者的认知表现进行量化分析,需要借助符合相应学习情境的认知编码框架。已有研究大多在建构主义学习理论的指导下设计了分析社会化知识建构过程的互动分析工具。最为常见的是古纳瓦尔德纳等(Gunawardena et al., 1997)提出的异步交互分析模型(Interaction Analysis Model, IAM),该模型将社会知识建构过程分为信息的分享与比较、差异的发现与探索、意义协商与知识共建、知识的检验与修正以及结论的形成与应用五个阶段。基于同步讨论的社会交互特征,侯惠澤等(Hou & Wu, 2011)在IAM编码框架的基础上增加了与组员间识别、领导、协调等互动行为相关的编码维度。进一步,针对同步互动信息交换速度快、形式简洁、内容精练等行动特征,王辞晓等(Wang et al., 2020)设计了“行动引导的同步互动”编码框架。以上编码工具探索了异步和同步协作的互动特征,但仅适用于传统建构主义指导的协作学习,未能体现联通主义学习所强调的资源汇聚、网络节点连接。换言之,探索联通主义情境中协作问题解决规律需要开发出新的交互分析工具。

三、研究情境与对象

(一)课程活动

北京师范大学陈丽教授带领团队自2018年起,基于联通主义理论开设了“互联网+教育:理论与实践的对话”cMOOCs课程,目前已经完成六期课程开设与迭代,本研究以第五期cMOOC为案例课程。案例课程包括主题学习活动和问题解决活动,其中的问题解决阶段活动分为:启动周“问题呈现、自由组队”,第一周“分析问题、制订计划”,第二周“资源联通、信息加工”,第三周“教师指导、内容优化”,第四周“成果提交、总结反思”。学习者从教学团队提供的问题列表中选择感兴趣的问题,基于课程平台的组队功能和已有的学习网络,自由组建团队通过即时通信工具展开问题解决活动。

课程团队共为问题解决阶段设计了12个协作问题,涵盖了多种问题类型,如“在线直播互动情境下师生互动模式与特征的研究(模式研究)”“后疫情时代教师混合式教学的困难与需求调查(调查研究)”“OMO模式下培养学生自主学习能力的方法探究(设计研究)”等。在实际的问题解决过程中,小组会结合技能和资源获取情况对问题类型进行定位调整,例如有小组将难度较高的模式研究调整为调查研究。最终,参与问题解决的12个小组共选择了9个问题,即有3个问题同时被两个小组选择。根据小组对问题的实际分析与定位,最终各小组共涉及模式研究、调查研究、设计研究三类问题。

(二)研究对象

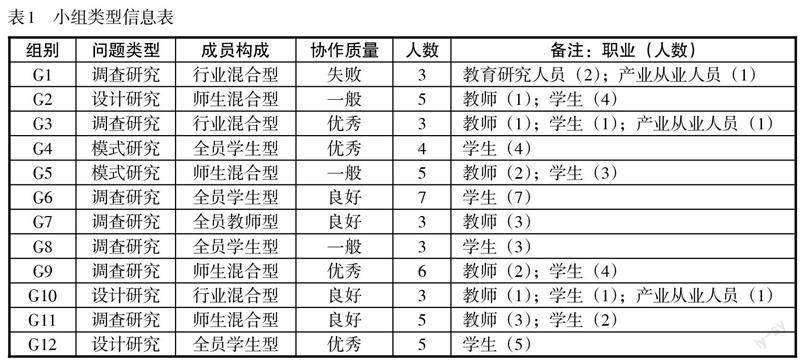

在第五期cMOOC中,共有52名学员参与了问题解决阶段的协作学习。经统计,协作学员中有四分之三为女性,四分之一为男性;协作学员中有62.5%处于21~30岁,25%处于31~40岁,仅有12.5%处于41~50岁。对于职业类型,学生(57.69%)和教师(23.08%)是协作者的主要职业类型,其次是产业从业人员(9.62%)和教育管理人员(5.77%)。12个问题解决小组编号为G1—G12,小组规模为3~7人。根据问题类型、成员构成類型、协作质量情况,各小组类型划分如表 1所示。

问题类型(Problem Type, PT)指在实际协作过程中小组对问题的类型定位。在问题解决阶段各小组最终定位到三类协作问题:调查研究(7组)、模式研究(2组)和设计研究(3组)。具体而言,调查研究(Survey Study, SS)指围绕某一内容收集数据进行现状和发展趋势的分析;模式研究(Mode Study, MS)指对某一现象进行概念、内涵、本质、模式、机制、规律的分析和总结;设计研究(Design Study, DS)指针对特定情境或对象设计、实施、评估一项工具。

成员构成(Group Composition, GC)指问题解决小组成员类型和异质性情况,共分为四种类型:全员教师型(All Teachers, AT)、全员学生型(All Students, AS)、师生混合型(Teachers & Students, TS)和行业混合型(Industry Mixed, IM)。全员教师型(1组)指小组成员全部由教师构成;全员学生型(4组)指小组成员全部由在校学生构成;师生混合型(4组)指小组成员由教师和学生两类学习者构成;行业混合型(3组)指队伍由教师、学生和产业从业人员构成。

协作质量(Outcome Quality, OQ)指各小组在问题解决阶段的过程性和结果性综合表现。课程结束后,课程团队综合分析小组的直播汇报、过程参与、平台任务完成、反思报告、阶段性成果以及最终成果等情况,对各问题解决小组的协作质量进行评定,分为优秀(excellent)、良好(good)、一般(pass)和失败(failed)四个等级。优秀(4组)指小组形成了系统、有深度的研究成果;良好(4组)指形成了较为系统的研究成果,或虽未形成系统的研究成果,但形成了阶段性的创新成果;一般(3组)指未形成系统的研究成果;失败(1组)指因小组大部分成员中途退出,而导致整个小组中断问题解决任务。

在五周的问题解决阶段中,研究者以周为单位对各小组的协作会话文本进行采集。在即时通信工具中,通常会出现完整的语义信息被分为多条消息传递的情况。在数据预处理阶段,研究者对这样的信息进行了合并,以保证后续编码单元语义的完整性。最终,12个小组的协作会话共生成2,420条具有完整语义信息的文本数据。此外,卡方检验表明,问题类型( χ2=2.690,P=0.847>0.05)、成员构成( χ2=7.250,P=0.611>0.05)与协作质量均没有显著相关关系。此外,成员构成也不会显著影响小组导向某种问题类型( χ2=1.762,P=0.940>0.05)。这说明问题类型、成员构成、协作质量三种分类相互独立,能够对各分类进行内部差异分析。

四、研究工具与方法

(一)编码框架设计

基于联通主义与协作学习相关理论和实证研究(王志军 & 陈丽, 2016; 徐亚倩 & 陈丽, 2019; 黄洛颖 等, 2020),以及对研究情境与协作会话数据的深度分析,本研究设计了包括10个认知元素的联通主义协作学习认知编码框架(见表2)。编码框架主要包括四个与协作任务相關的交互层次,分别是:操作交互(Operation Interaction),指小组成员为了创设共同的协作空间而进行的操作及相关技术支持;寻径交互(Wayfinding Interaction),指小组成员为了开展任务而进行的人际连接与信息共享;意会交互(Sense-making Interaction),指小组成员为了解决问题而进行的集体内容加工与总结;创生交互(Creation Interaction),指小组成员为了产出成果而进行的内容观点综合和学习制品创造。此外,还有一个无关交互(Irrelevant Interaction)。对于操作交互,本研究在技术操作(O2)的基础上,增加了空间创设(O1)这一认知元素,用以突出开放环境下小组协作空间的形成和扩展。对于寻径交互,相比于建构主义指导下知识建构为主的交互分析,联通主义学习更关注社群网络和小组任务之间的关联,因此将寻径交互分为关于人的寻径(社交连接)、关于信息的寻径(内容关联)和关于任务的寻径(任务对接)三类。意会交互的认知维度则主要参考了古纳瓦尔德纳等(Gunawardena et al., 1997)提出的IAM编码中“差异发现与探索”“意义协商与知识共建”,以及王志军等人(2016)协商、决策的意会维度。对于创生交互,与短时段的基于文本的小组协作知识建构不同,长周期问题解决的创生交互结果通常以阶段性的文档或博文链接为主,因此本研究将综合和创造统一合并为一个认知元素(C)。

(二)认知网络建模

认知网络分析主要分为图 1所示三个环节:数据编码与统计、分节与邻接向量创建、认知网络降维与建模(王辞晓,2021)。接下来将介绍该方法在本研究中的应用与建模结果。

1. 数据编码与统计

在本研究中单个成员在协作会话中具有完整语义的一条文本数据是认知网络分析的最小编码单元。在两名研究者通过编码训练后,对提取的2,420条数据进行背对背编码,每条数据至少被编码为一个认知元素。随后,由第三位研究者与前两位研究者共同协商讨论不一致的编码,最终将文本数据编为2,651个认知元素。内部一致性检验的Kappa系数为0.830(P<0.001, N=2,420),表明编码质量在可接受的水平上。表 3为各类型小组的认知元素编码统计结果。由统计结果可知,寻径交互三个认知元素(W1、W2、W3)的频次及占比排名前三,分别为722(27.24%)、528(19.92%)、483(18.22%),总占比为65.38%,说明协作成员在问题解决过程中以寻径交互为主,其次是意会交互(总占比为17.65%)、操作交互(总占比为8.34%)。

2. 分节与邻接向量创建

本研究使用ENA Web Tool(version 1.7.0, Marquart, Hinojosa,Swiecki,Eagan,& Shaffer, 2018)来进行编码后数据的处理和分析。由于研究主要关注小组交互形成的整体认知网络,因此本文将分析单元设置为某一问题解决周中某个小组的全部会话,例如第一周中G1组的会话。ENA算法关注邻近出现的认知元素之间的共现关系(co-occurrence),节(stanza)是认知元素之间建立共现关系的最小单元,每个节包括多个时间临近且内容相关的数据。ENA工具使用滑动窗口(Moving Stanza Window)来设置节的大小,即确定每个节包含多少条数据。本研究将滑动窗口的大小设置为7,通过计算每7条邻近数据的认知元素共现关系,创建邻接矩阵,并累加可得到累积邻接矩阵。接下来,各分析单元的累积邻接矩阵被转换为邻接向量,每个邻接向量代表高维空间中两个认知元素共现的频次。

3. 认知网络降维与建模

为了对不同分析单元的认知网络进行比较,需要对其进行球面归一化处理和奇异值分解降维,进而实现高维空间的二维平面投影(Shaffer et al., 2016)。最终,本研究联通主义协作学习的认知网络模型图如图 2所示。节点对应于认知元素,节点的位置反映了认知网络的关联结构,节点的大小反映了该认知元素出现的相对频次。边,指标准化后的编码线,其粗细反映了两个认知元素之间共现或连接的相对频次。其中,I无关信息被隐藏,即认知网络模型图仅展示与任务相关的9个认知元素。第一维度(X轴,SVD1)的配准Pearson相关系数为0.94,第二维度(Y轴,SVD2)的配准Pearson相关系数为0.91。综上所述,可以认为ENA生成的可视化模型与原始模型具有较高的拟合优度。

根据生成的认知网络模型中认知元素的分布情况,X轴和Y轴能够被赋予相关的含义:①靠近X轴的认知元素有W1(社交连接)、W2(内容关联)、O2(技术操作)和C(综合创造)。其中,W1和C距离较远,且代表了两个交互层次差异较大的认知元素;W2和O2距离较近,可以理解为社交连接后、综合创造前的成员间信息交互。由此,X轴两端分别被赋予“寻径交互”与“创生交互”的含义。②靠近Y轴的认知元素有S2(差异协商)、S3(计划决策)、W2(内容关联)、W3(任务对接)、O1(空间创设)。其中,W3和O1离坐标系中心较远,可以理解为在合作过程中为了促进小组互动而进行的信息、资源的共享;S2和S3则代表着条件充分准备后的集体信息加工。由此,Y轴两端分别被赋予“操作交互”与“意会交互”的含义。相应地,坐标系中第二和第四象限主要反映了为顺利开展协作的技术、人际、内容等方面的操作和寻径交互,第一象限则集中于围绕协作问题而进行的意会和创生交互。

五、认知网络分析结果

(一)整体认知网络

认知网络模型建立后,ENA工具能够分别呈现不同层次分析单元的认知网络。图 3为全部小组问题解决各周所表现出的认知网络。认知网络图中连线的粗细和饱和度反映了认知元素间的关联程度。图 4为各类型小组五周的整体认知网络。

1. 网络差异

ENA算法通过将两个认知网络中各边的权重相减生成认知网络差异图,从而揭示两个认知网络的差异。图 5所示的认知网络差异图具体描绘了问题解决周每两个临近周认知网络的差异:①Week1-Week0:相比于Week1,Week0主要集中在“空间创设”和“社交连接”的操作和寻径交互上,到了Week1开始有更多的意会交互;②Week2-Week1:Week1的寻径交互多于Week2,Week2在意会交互上比Week1更为深入;③Week3-Week2:相比于Week2,Week3更着力于“内容关联”和“任务对接”的寻径交互;④Week4-

Week3:Week4的意会交互和创生交互多于Week3。总的来说,操作交互是联通主义协作学习的基础,随着协作进程的推进,寻径交互作为小组的主要交互形式与意会交互交替进行,最终推动小组实现较高水平的创生交互。

2. 质心位移

ENA方法还涉及认知网络的质心(centroid)(Shaffer et al.,2016)。实际的质心由高维空间中认知网络边的大小决定,反映了节点之间的连接强度。由于高维空间的质心难以计算,ENA方法通常使用ENA scores来描述质心的近似位置。本研究认知网络模型拟合优度较高,因此能够使用ENA scores来表征质心的近似位置(以下简称“质心”),进而用于分析多个分析单元的认知网络特征。

ENA算法生成的问题解决各周的整体认知网络的质心在二维空间中位置分布如图 6所示。本研究对整体认知网络质心随时间的位移情况进行了描绘(见图 6)。位移起点(实心圆点)定位于启动周的认知网络质心,连线箭头最终指向问题解决阶段最后一周的认知网络质心(以下小节均采用此标记方法)。

从质心位移情况可得,整体认知网络质心在Y轴的位移表现为在操作交互和意会交互之间循环往复,在X轴方向则具有从寻径交互到创生交互的稳步移动趋势。此外,通过对各周认知网络及质心位移情况进行比较分析可得,问题协作小组在经过启动周的“社交连接”与“空间创设”后,在正式问题解决阶段中形成了较为明显的以寻径交互认知元素(W1、W2、W3)为核心的三元结构(traid)。該三元结构在与其他层次认知元素的共现中不断演化,并最终促使认知网络质心导向协作问题解决的创生交互。

(二)问题类型比较

1. 网络差异

问题解决协作活动的问题类型共有三种:设计研究(DS)、调查研究(SS)、模式研究(MS)。由表 3可知,相比于其他两种问题类型,调查研究更容易导向意会交互和创生交互。图 7为三对不同问题类型小组的认知网络差异图。具体而言,本研究对比了“设计研究”和“调查研究”(DS-SS)、“调查研究”和“模式研究”(SS-MS)、“模式研究”和“设计研究”(MS-DS)的组间认知网络差异。

“设计研究”和“调查研究”(DS-SS)的组间差异:设计研究型有较多的“社交连接”和“空间创设”共现,调查研究型则在意会和创生交互层次有更多共现。这说明相比于设计研究,调查研究倾向于从更丰富的操作和寻径交互走向较高层次的交互。

“调查研究”和“模式研究”(SS-MS)的组间差异:模式研究在操作和寻径交互上表现出更强的共现关系,而调查研究型在意会和创生交互上有更多共现。这说明相比于调查研究,模式研究需要进行更多的条件准备和资料积累才能够进一步推动小组任务。

“模式研究”和“设计研究”(MS-DS)的组间差异:模式研究的“社交连接”与“任务对接”共现更多,设计研究的“内容关联”与“任务对接”的共现更多。这说明,相比于模式研究,设计研究更容易从“内容关联”入手来推动任务。

2. 质心位移

图 8展示了三种问题类型小组在问题解决阶段各周的认知网络质心分布和位移情况。各问题解决类型的质心起点均在第三象限,但三条质心的位移路径有较大差异,即协作始于社交连接和相关条件准备,而质心位移的发展会受到问题类型的影响。设计研究在正式进入协作阶段后,在偏重条件准备与信息加工的操作和寻径交互中不断推进任务,最终导向综合创造。调查研究在正式问题解决阶段主要集中于第一和第二象限,即在引导周后能够较快地进入寻径与意会交互,通过多方面的条件准备与协商决策逐步实现最终的综合创造。相比于前两种问题类型,模式研究的质心在问题解决大部分阶段盘旋于第三象限中,即徘徊于操作和寻径交互之间,未能深入开展意会交互,且在最后一个星期才移动至第一象限。这说明该问题类型小组经历了较长时间的内部探讨与路径摸索后,在课程计划推动下才进入创生交互,这也在一定程度上反映了在开放环境下模式研究的协作难度。

(三)成员构成比较

1. 网络差异

协作小组的成员构成类型共有四种:全员教师型(AT)、全员学生型(AS)、师生混合型(TS)、行业混合型(IM)。从表 3中结果可知,寻径交互的三个认知元素在各类型小组中的占比均高于其他认知元素。图 9为四对不同成员构成小组的认知网络差异图。具体而言,本研究对比了“行业混合”和“师生混合”(IM-TS)、“全员学生”和“全员教师”(AS-AT)、“师生混合”和“全员教师”(TS-AT)、“师生混合”和“全员学生”(TS-AS)的组间认知网络差异。

“行业混合”和“师生混合”(IM-TS)的组间差异:师生混合型小组的“社交连接”和“任务对接”共现更多,行业混合型小组的“空间创设”和“内容关联”共现关系更强。这说明前者更偏重人际互动和任务推进,后者由于背景差异和经验的丰富性而更加注重资源联通。

“全员学生”和“全员教师”(AS-AT)的组间差异:全员学生型小组的操作交互和意会交互共现更多,且有更多“任务对接”和“综合创造”交互共现,说明此类型小组更注重任务的完成;全员教师型小组则有更强的寻径和意会类交互共现关系。这说明前者受传统学习经验的影响,更倾向于将产出最终成果视为联通主义情境下的问题解决目标;后者则更加注重对资源的联通与内容的深度理解。

“师生混合”和“全员教师”(TS-AT)的组间差异:全员教师型小组有更多的意会交互共现,而师生混合型小组“社交连接”和“空间创设”共现交互更多。这说明具有相同背景的教师学员在协作中更容易展开深度信息加工;相比于全员教师型小组,师生混合型小组在进行深度协作前,需要投入较多精力来进行技术和人员等方面的准备工作。

“师生混合”和“全员学生”(TS-AS)的组间差异:全员学生型小组更重视任务推进和成果产出的同步进行,师生混合型小组更偏向寻径交互的内部共现。这说明全员学生型小组会以完成任务获得高阶证书为主要学习目标,而师生混合型小组则更注重信息与内容的联通。

2. 质心位移

图 10展示了四类成员构成小组在问题解决阶段各周的认知网络质心分布和位移情况。尽管课程在问题解决阶段各周为协作小组设计了活动引导,但不同成员构成类型小组的认知网络质心位移的起点、轨迹均有较大差异。质心位移的起点和轨迹所揭示的规律与认知网络差异图所得规律相近。对于质心位移的终点,各小组最终均会指向信息加工和综合创造,即进行问题解决协作较高层次的交互。具体而言,“全员教师”组的质心起点偏近有较高层级认知参与的资源分享和信息加工,质心位移路径相对集中,之后经由操作交互、寻径交互和意会交互逐步走向创生交互,实现任务的稳步推进;“师生混合”组的质心起点偏近内部成员建立关联的社交连接和条件准备,终点则偏近坐标轴中心,具体表现为较多的寻径交互共现;“行业混合”组的质心始于社交连接,在进入正式问题解决后的质心位移最接近整体认知网络反映的规律,即小组在操作交互、寻径交互和意会交互的交替往复间稳步走向综合创造;“全员学生”组的质心位移涉及的坐标范围较大,先通过较多的意会交互和寻径交互,再经由操作交互走向创生交互。

(四)协作质量比较

1. 网络差异

问题解决小组的协作质量共分为四个等级:优秀(excellent)、良好(good)、一般(pass)和失败(failed)。其中,失败型小组仅有一组且交互频次较少(见表3),且认知网络置信区间较大、置信度较低,相应的分析结果需要谨慎看待。图 11为三对不同协作质量小组的认知网络差异图。具体而言,本研究对比了“优秀”和“良好”(excellent-good)、“良好”和“一般”(good-pass)、“一般”和“失败”(pass-failed)的组间认知网络差异。

“优秀”和“良好”(excellent-good)的组间差异:优秀小组有更多的“任务对接”和“社交连接”以及“计划决策”的共现,良好小组有更多的寻径和意会类交互的共现。这说明优秀小组对任务进度和开展方向有更多的关注,这在一定程度上有助于形成系统的、具备一定深度的研究成果。

“良好”和“一般”(good-pass)的组间差异:良好小组有更多的寻径和意会类交互共现,一般小组的操作和寻径交互共现略多,但相比于前者创生交互和意会交互的共现则较少。这说明尽管寻径交互是开展深度协作的基础,高层次交互的共现仍是影响协作质量的重要因素。

“一般”和“失败”(pass-failed)的组间差异:一般小组的各类交互共现大多强于失败小组,后者未能形成较高层次的交互共现。失败小组的三位成员在第二周起便相继辍学,也导致该小组无法持续地保持集体协作网络的信息流通和深度连接。

2. 质心位移

图 12展示了四类协作质量小组在问题解决阶段各周的认知网络质心分布和位移情况。质心位移的起点和轨迹所揭示的规律与认知网络差异图所得规律相近。其中,优秀、良好、一般小组最终都指向第一象限的创生交互。优秀小组质心位移路径集中在第二和第三象限,始于操作交互,在寻径和意会交互中循序渐进推进任务。良好小组质心位移路径集中在第二和第一象限,表现为相对持续的知识分享与观点挖掘。一般小组质心位移路径在第三和第四象限,偏重寻径交互,缺少意会交互,因缺乏深度的教学交互,最终未取得较高质量的协作成果。此外,失败小组的质心位移路径则较为离散且终点与其他小组位置偏差较大,这可能是由于成员流失而限制了交互的深度和广度。

六、结论与启示

(一)研究发现

1. 问题类型影响小组走向高层次交互的路径

研究发现各问题类型小组的认知参与均始于“社交连接”和“空间创设”,即从低层次的操作寻径交互逐步走向高层次的意会交互、创生交互,这一发现与之前联通主义情境下个体学习交互规律的研究基本一致(黄洛颖 等, 2020)。不同的是,基于问题的协作学习比个体学习呈现出更高频率的意会交互,尤其表现出较多的“计划决策”,体现了问题情境对学习者高层次交互的促进作用。本研究还发现,不同问题类型的小组协作由于受到问题解决难度的影响,往往需要不同程度的低层次交互基础,以此导向更多认知参与的高层次交互。具体而言,模式研究在操作交互的基础上,主要通过“社交连接”推动任务进展;调查研究更易通过多维度的操作与寻径交互推动协作进度,且表现出更多的意会与创生交互;设计研究通过“空间创设”“社交连接”逐步推进交互过程,进而通过“内容关联”与“任务对接”推动产生较高层次的交互。总的来说,问题解决情境有助于学习者的广泛联通与深层交互,但不同问题类型的小组倾向于采用差异化的较低层次交互方式,以支持产生高层次的综合创造。

2. 成員构成类型影响小组的交互倾向与意愿

成员构成不同的小组具有不同的交互起点,且最终呈现出不同倾向的交互风格,也在一定程度上反映出小组的协作动机与目标。全员教师型和师生混合型经由多维度的寻径交互推进意会交互,注重对资源联通以及对内容的深度理解;全员学生型通过“空间创设”与“社交连接”推进任务进行,更加关注成果产出;行业混合型则偏向资源联通与人际交互,主要通过“内容关联”导向更高层次的交互。研究发现,当小组成员间背景差异较小时(行业性质相同或相近),小组往往更易进入协作状态,推动任务进行;当组间成员背景差异较大时(涉及不同行业),小组通常需要投入较多精力进行技术和人员方面的准备,方可产生高层次交互。这可能是由于相近背景的学习者知识结构较为接近,更易就问题达成共识,有利于协作任务的开展与成果产出。成员异质性较大的小组在协作过程中往往更易发生认知冲突,如果不能形成有效的交互模式,则容易影响协作任务的开展,甚至导致小组成员退出。本研究的“失败”小组则属于此种情况。

3. 协作质量与群体交互层次和程度密切相关

通过对不同协作质量小组的认知网络情况进行分析,发现评级较优秀的小组在较高层次的交互方面表现更为突出:“优秀”和“良好”小组表现出更多的寻径和意会交互,而“一般”及以下的小组表现出更多的操作和寻径交互。与此同时,从交互过程分析结果来看,协作质量评级为“优秀”和“良好”的小组在高层次交互方面并未表现出显著差异。“良好”小组具有更多的“思路建议”类意会交互,“优秀”小组则表现出更多的“任务对接”“计划决策”类意会交互,即更关注整体协作进度,相应的研究成果较为系统。进一步分析发现,一些小组虽在整体协作质量方面评级较低,但个体成员在协作任务初期,也表现出较多的高层次交互。这一发现与之前的研究结果一致,即在协作学习中个体能力并不是影响协作结果的关键(Barron, 2003);只有个体间充分联通、相互作用,才能促进小群体及其网络的知识创生和持续发展。相比于以任务完成与成果产出为导向的传统协作学习,联通主义理论指导下的协作学习不仅需要成员间高质量的信息交换和任务协调,还需要协作成员都能积极主动将自身资源链接到群体中,如此才能充分发挥团队每个成员的潜能,产生整体大于部分之和的效果。

(二)实践启示

1. 引导小组基于团队基礎调整方向,促进持续性联通

联通主义强调学习者通过与外部联通获得知识,从而获得自身的不断发展,因而对学习者具有较高要求,强调学习者具有一定的知识经验与学习能力(Transue, 2013)。在第五期cMOOC中,学习者通过小组协作联通解决复杂问题的过程实现自身的能力提升与认知发展。然而,在联通主义实践教学中,受小组成员知识经验与能力基础的差异影响,当团队知识基础尚未达到复杂问题解决所需水平时,高难度的学习任务反而容易挫伤小组初期的探究热情,影响联通主义学习的持续性。因此,课程组织者应设计开放、多元、灵活的问题任务,并在开启协作学习之前,积极引导小组结合团队基础深入分析问题任务。在协作过程中,允许小组将问题类型转化为与团队基础适配的研究任务,以满足差异化、多样化学习者不同程度联通学习的需求,增强学习者的学习信心,进而推动持续性的联通主义学习。

2. 弱化任务与结果导向,强化协作过程的“管道”连接

联通主义学习强调知识流通与知识创新,认为构建管道比学习管道中的内容更重要(Siemens, 2011)。然而,受传统学习方式影响,许多学习者在联通主义协作学习中仍以课程任务与成果产出为导向,这种现象在全员学生型小组中尤为突出。任务导向型学习的问题在于,学习任务容易限制小组的协作方向与自由交互,影响联通能力的形成与迁移应用。因此,联通主义课程可以适当弱化学习的任务与结果导向,减少对小组协作过程的限制,允许个体或群体灵活地创建与分享有意义的学习制品。同时,为了减少小组在复杂问题探究过程中的“迷航”现象,可在协作过程中适时提供人员与资源等方面的学习支持服务,引导小组主动与社区中有意义的节点与资源建立连接,并拓展管道实现信息网络中内容的动态流通,进而推动整个社区的知识创新与良性发展。

3. 关注个体知识贡献,基于群体交互探索开放式评价

联通主义学习理论认为学习者在数字时代通过自主学习、网络建构来进行基于群体智慧的知识创生,并不强调对学习结果的评价(王志军 & 陈丽, 2017)。联通主义学习评价的目的并不在于区分学习者个体学习成效的高低,而是通过对一定时期内学习发生和发展过程的反思与调整,推进社区的持续性联通与整体发展。相比于以往强调知识掌握水平的传统学习方式,联通主义学习没有固定的评价标准,所有能够建立有效连接、进行深层交互与知识创造的学习都是有意义的学习。在联通主义协作学习中,应将课程评价的重点放在小组知识汇聚、网络形成和知识创生等方面,探索基于深层交互的开放式评价体系。例如,通过小组教学交互的深度、知识创造的贡献度等分析小组协作学习的效果,以此鼓励小组成员基于深层的教学交互参与知识贡献与观点创新,促进群体协同发展。

(三)未来展望

本研究基于协作问题解决特征发展了联通主义教学交互模型四个交互层次的具体内容,为探究联通主义情境下的小规模协作问题解决规律提供了分析框架。在此基础上,本研究运用认知网络分析法分析小组的协作交互数据,揭示出联通主义学习情境下组内交互过程与认知参与的相关规律。

未来研究将进一步分析小组在协作过程中是如何与整个社区进行互动、如何利用社群资源推动小组内部的交互水平和任务进程的,以深入探究互联网环境下的教与学的复杂规律,为互联网时代的教学改革与创新提供研究基础。

在研究方法层面,本研究的创新之处体现在对认知网络质心位移路径的关注。以往研究主要关注不同类型个体或群体的认知网络差异,缺乏从不同时间节点分析认知网络质心以及质心位移内涵的分析视角,本研究则借助质心位移路径对小组交互的时序变化规律进行了探讨。此外,小组认知网络质心位移路径和全样本认知网络质心位移路径的拟合程度可为预测小组协作质量提供参考,未来研究将通过实证数据进一步探索这一指标的合理性。

[參考文献]

陈丽. (2004). 远程学习的教学交互模型和教学交互层次塔. 中国远程教育(5),24-28.

陈丽,逯行,& 郑勤华. (2019). “互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化. 中国远程教育(7),10-18.

黄洛颖,陈丽,田浩,& 王瑞雪. (2020). 联通主义学习教学交互的关系及其特征研究. 中国远程教育(9),53-61.

李海峰,& 王炜. (2018). 在线学习内容分析法的基本研究范式. 开放教育研究,24(2),69-77.

王辞晓. (2021). 技术供给的动力作用:合作探究中具身参与的认知网络分析. 中国电化教育(2),113-122.

王志军,& 陈丽. (2015a). 联通主义学习的教学交互理论模型建构研究. 开放教育研究,21(5),25-34.

王志军,& 陈丽. (2015b). 联通主义学习中教学交互研究的价值与关键问题. 现代远程教育研究(5),47-54.

王志军,& 陈丽. (2016). cMOOCs中教学交互模式和方式研究. 中国电化教育(2),49-57.

王志军,& 陈丽. (2017). 远程学习中的概念交互与学习评价. 中国远程教育(12),12-20.

王志军,刘璐,& 杨阳. (2019). 联通主义学习行为分析方法体系研究. 开放教育研究,25(4),18-30.

徐亚倩,& 陈丽. (2019). 联通主义学习中个体网络地位与其概念网络特征的关系探究——基于cMOOC第1期课程部分交互内容的分析. 中国远程教育(10),9-19.

Barron, B. (2003). When Smart Groups Fail. Journal of the Learning Sciences, 12(3), 307-359.

Gunawardena, C. N., Lowe, C. A., & Anderson, T. (1997). Analysis of a global online debate and the development of an interaction analysis model for examining social construction of knowledge in computer conferencing. Journal of Educational Computing Research, 17(4),397-431.

Hou, H. & Wu, S. (2011). Analyzing the social knowledge construction behavioral patterns of an online synchronous collaborative discussion instructional activity using an instant messaging tool: A case study. Computers & Education, 57(2), 1459-1468.

Jeong, H. & Hmelo-Silver, C. E. (2016). Seven affordances of computer-supported collaborative learning: How to support collaborative learning? How can technologies help? Educational Psychologist, 51(2),247-265.

Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving. Educational Technology Research and Development, 48(4), 63-85.

Kop, R., Hill, A., Henderson, S., & Anderson, T. (2008). Connectivism: Learning theory of the future or vestige of the past? International Review of Research in Open and Distance Learning,9(3),1-13.

Marquart, C. L., Hinojosa, C., Swiecki, Z., Eagan, B., & Shaffer, D. W.(2018). Epistemic network analysis (Version 1.7.0). Retried from http://app.epistemicnetwork.org

Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning,1(1), 9-20.

Shaffer, D. W. (2012). Models of situated action: Computer games and the problem of transfer. In C. Steinkuehler, K. D. Squire, & S. A. Barab (Eds.), Games, learning, and society: Learning and meaning in the digital age(403-433). Cambridge University Press.

Shaffer, D. W., Collier, W., & Ruis, A. R.(2016). A tutorial on epistemic network analysis: Analyzing the structure of connections in cognitive,social, and interaction data. Journal of Learning Analytics, 3(3), 9-45.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 1(2), 3-10.

Siemens, G. (2011). Orientation: Sensemaking and wayfinding in complex distributed online information environments. University of the Highlands and Islands.

Transue, B. M. (2013). Connectivism and information literacy: Moving from learning theory to pedagogical practice. Public Services Quarterly, 9(3), 185-195.

Wang, C., Fang, T., & Gu, Y. (2020). Learning performance and behavioral patterns of online collaborative learning: Impact of cognitive load and affordances of different multimedia. Computers & Education,143, 1-14.

Zhang, S., Liu, Q., & Cai, Z. (2018). Exploring primary school teachers technological pedagogical content knowledge (TPACK) in online collaborative discourse: An epistemic network analysis. British Journal of Educational Technology, 50(6), 3437-3455.

Research on the Instructional Interaction Law of Collaborative Problem Solving Based on Epistemic Network Analysis

Cixiao Wang, Wenmei Zhang, Xinyi He and Li Chen

Abstract: As a new learning theory in the digital network era, connectionism emphasizes student-student interaction as the main form of learning. To promote the deep interaction and collaborative innovation of online learners, the connectivism curriculum has created a problem-solving situation that is conducive to deep thinking and interaction. To explore the occurrence and development law of collaborative problem solving in the study of connectionism, this study takes the collaborative conversation texts of 12 groups in the problem solving stage of the fifth course of cMOOCs, “Internet plus Education: Dialogue between Theory and Practice”, as the research object, and uses epistemic network analysis to dig out the instructional interaction law of collaborative problem solving. The research designs an epistemic coding framework suitable for connectionist collaborative learning based on the connectionist learning and teaching interaction model. Through the epistemic network difference analysis and centroid displacement path analysis of groups in different problem types, member composition, and collaboration quality groups, this study reveals the relevant laws of group collaborative interaction in the context of connectionism: the problem types affect the path of the group to high-level interaction, and the member composition types affect the interaction tendency and willingness of the group, and the collaboration quality is closely related to the level and degree of group interaction.

Keywords: connectionism; instructional interaction; problem-based learning; problem solving; collaborative learning; epistemic network analysis; epistemic network centroid

責任编辑 郝丹 单玲