家庭化迁移与乡城流动人口的多维度社会融入

——基于三类迁移模式社会融入的比较

2023-06-13李天娇韩艳丽

李天娇, 王 堃, 韩艳丽

(1.燕山大学 文法学院,河北 秦皇岛 066004; 2.北京大学 中国社会科学调查中心,北京 100871)

一、 引言

改革开放以来中国经历了大规模的人口流动,其中乡城流动是主体。2017年全国流动人口达到2.44亿,乡城流动人口占80%以上。[1]乡城流动加快了中国工业化和城镇化进程,为城市经济快速发展做出了巨大贡献。[2]但户籍制度的限制、自身人力资本和社会资本的不足,使乡城流动人口在城市长期处于边缘地位。[3-4]为降低风险和增加收入,他们往往采用“循环流动(Circulation)”“家庭异地分割(Split household)”的模式摇摆于城乡之间,难以真正融入和定居城市。[5-6]

乡城流动人口的社会融入是新时期农业转移人口市民化、推进新型城镇化的关键。[7]《国家新型城镇化规划(2014—2020)》中提出“推进农民工融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会,建设包容性城市”。[8]《“十三五”规划纲要》中提出,“统筹推进户籍制度改革和基本公共服务均等化,健全常住人口市民化激励机制,推动更多人口融入城镇”。

新时期流动人口自身也呈现家庭化迁移、稳定性增强等新趋势,为融入城市提供了内在动力。总体上,伴随户籍制度改革,乡城流动人口在流入地的居留时间更长,近距离省内迁移比例提高,对流入地非经济因素关注度上升。[1]迁移模式逐渐由家庭迁移取代个体迁移,核心成员共同迁移的比例由2011年的41.46%上升到2015年的44.96%。[9]家庭化迁移意味着农村外出者卷入城市生活程度的加深,可能会带来城市融入水平提高等一系列社会影响。一方面入城家庭人口的增加客观上可能会带来现实层面城市生活更多的嵌入,如劳动力数量的增加、改善居住空间等;另一方面家庭团聚也可能改变流动人口对城市的心理感受和未来预期,如团聚家庭更希望长期居留甚至永久定居城市。[10]但当前家庭化迁移能否促进社会融入仍需验证,经济、社会、文化、心理等社会融入不同维度间的异质性需要精细化分析。

因此,本文以乡城流动的核心家庭为研究对象,探究以下问题:(1)家庭化迁移能否促进其社会融入?(2)除迁移类型因素外,还有哪些因素影响其社会融入?探讨家庭化迁移对乡城流动人口社会融入的影响,有利于了解不同迁移模式下流动家庭的客观需求及现实障碍,为政府制定家庭友好型的公共政策提供借鉴。

二、社会融入及家庭化迁移研究

社会融入是社会学和社会政策长期关注的主题,近年又引起地理学和城市研究的关注。[11]相关术语由于缺乏一致性定义往往被混用,如Social Cohesion、Social Assimilation、Social Integration、社会融入、城市融合、城市融入和市民化等。由于“社会融入”的政策意义较强,本文沿用大多数文献中“社会融入”的概念。

社会融入研究围绕理论、测度和影响因素展开。研究对象为国际移民中的少数族裔、难民及国内流动人口。相关理论包括“同化论”(Assimilation)、“区隔融合论”(Segmented Assimilation)和“多元文化论”(Multiculturalism or Pluralism)等。[12]测度指标包括一维模型、二维模型、三维模型、四维模型、“融入互动”说等。[12-16]影响因素涵盖宏观流入地因素、中观社区环境因素和微观家庭及个体因素三类:宏观流入地政策、户籍制度、社会保障、经济水平、城市规模、城市区位等[17-20];中观社区居住条件、人口构成、服务状况、居民态度等[21-22];个体年龄、代际、家庭构成、受教育水平、就业特征、收入、流动范围、社会网络、老家资源等[23-27]。

新家庭经济学的发展以及我国城镇化发展过程中家庭团聚现象的日益普遍,推动了国内家庭化迁移研究的兴起。家庭的迁移模式,即是否实现完整迁移,既与流入地的制度要素和团聚门槛有关,也与流动家庭自身的“家庭战略”有关[28],并影响流动人口的住房状况、就业类型、居住稳定性、社会融入等一系列表现[29-30]。家庭化迁移是否促进社会融入,研究上仍存在较大争议。支持派认为家庭团聚尤其是子女入城,能增加家庭互动、帮助自我认同和求职发展,减少家庭异地分割的物质和心理成本,从而促进其融入。[31-32]反对派认为,家庭团聚并不必然反映社会融入意愿,配偶入城仅仅是为增加收入,子女随迁可能是缘于缺乏代际支持的无奈之举。尤其,流动人口对血缘亲缘等传统社会网络的依赖可能会阻碍其社会融入。[33]此外,家庭化迁移对社会融入不同维度的影响并不一致,需要进一步探讨。如史敏和曾晨发现举家迁移会促进文化、心理维度,阻碍社会、经济维度。Li Y等对武汉都市圈的研究发现,举家迁移对经济维度起负向作用,对社会和心理维度影响不显著。[34-36]

总之,家庭化迁移对社会融入的影响仍存在争议,对社会融入不同维度所起的作用尚不明晰。因此,本文从经济整合、社会适应、文化习得和心理认同四个维度,探究家庭化迁移对社会融入影响的异质性,并总结其他影响因素。

三、研究设计与方法

(一) 数据来源

2014年全国流动人口动态监测的“社会融合与心理健康专题调查”①,采用PPS抽样方法,涉及北京、嘉兴、厦门、青岛、郑州、深圳、中山和成都共8个城市。流动人口界定为“在流入地居住一个月以上,非本区(县、市)户口的15—59周岁流入人口”。每个城市样本量2 000人,总样本量16 000人,其中农村户籍占86%。最终筛选出乡城流动、有学龄子女核心家庭的样本4 987人。

流动人口核心家庭三种迁移模式的构成为:单人迁移者(配偶及学龄子女全部留守老家)339个(6.80%),夫妻迁移者(学龄子女全部留守老家)1 070个(21.45%)及家庭迁移者(全部核心成员在流入地团聚)3 578个(71.75%)。从流入地看,家庭迁移者和夫妻迁移者流入东部比例高达82.92%和78.69%,相对于单人迁移者(42.18%)更倾向流入经济发达地区。从人力资本和迁移距离看,夫妻迁移者教育水平最低(高中及以上的比例仅25.51%)、迁移距离最远(跨省比例达60.37%),单人迁移者教育水平最高(高中及以上的比例达42.48%)、迁移距离最近(跨省比例仅35.40%),说明单人迁移者未能家庭团聚并非受人力资本限制。从老家联系看,家庭迁移者与老家联系最少、在流入地状况最好,老家农地(3.62亩)和住房面积(137.68平方米)较少,流入地收入最高(4 427元)、购房比例最高(16.43%)。夫妻迁移者老家农地最多(4.23亩)、赡养负担最重(79.70%)、流入地购房比例最少(3.83%),并未表现出比单人迁移者(农地3.60亩,购房比例4.42%)更高的融入水平。总之,单人迁移、夫妻迁移和家庭迁移三种迁移模式的社会融入差异可能较为复杂,并不是简单递进关系。

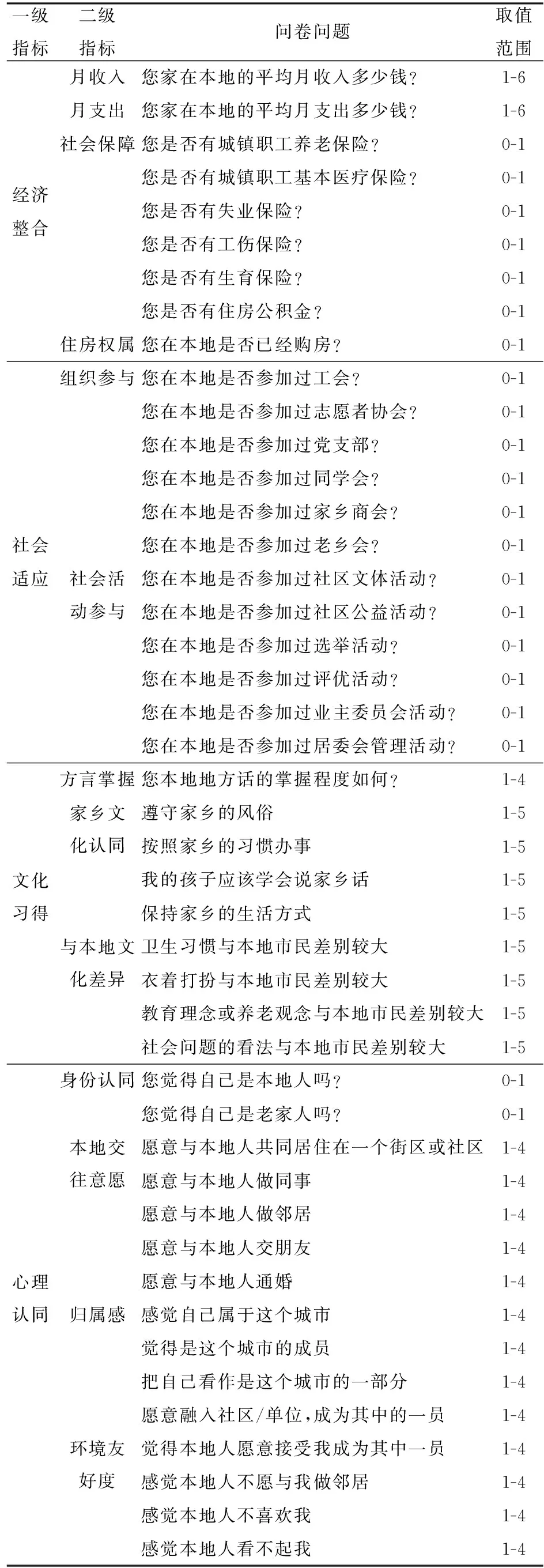

(二) 社会融入的测量

本文借鉴杨菊华对社会融入的测度,将社会融入划分为经济整合、社会适应、文化习得和心理认同四个维度。各维度分别选取若干二级指标(见表1),经过数据标准化②,运用因子分析计算该维度得分,形成社会融入水平的综合评价结果。因子分析均通过Bartlett球形检验,KMO值分别为0.81、0.72、0.75和0.89,累计方差贡献率分别为0.64、0.50、0.70和0.74。

表1 乡城流动人口社会融合指标体系

经济整合包括家庭月收入、月支出、社会保障及住房权属四类9项指标。家庭月收入以3 000、6 000、9 000、12 000、15 000元划分为6个等级,分别赋值1—6。月支出以1 500、3 000、4 500、6 000、7 500元划分为6个等级,分别赋值1—6。社会保障各项保险参加则赋值为1,否则为0。流入地购房则赋值为1,否则为0。社会适应包括两类12项指标,每项指标参与赋值为1,否则为0。文化习得包括三类9项指标。方言掌握按“完全不懂、听懂不会讲、听懂会讲一些、听得懂也会讲”依次赋值1—4。对家乡文化认同度、与本地文化差异,按“非常同意、同意、既不同意也不反对、不同意、非常不同意”依次赋值1—5。心理认同包括四类15项指标。身份认同,认同则赋值为1,否则为0。本地交往意愿等各项,按“完全不同意、不同意、基本同意、完全同意”依次赋值1—4。

(三) 模型变量选择

本文选取家庭迁移模式、个体特征、流动特征、老家特征及环境变量五类,探究乡城流动人口社会融入的影响因素(见表2)。社会融入各维度均为连续型变量,因此采用多元线性回归模型。

表2 模型变量说明

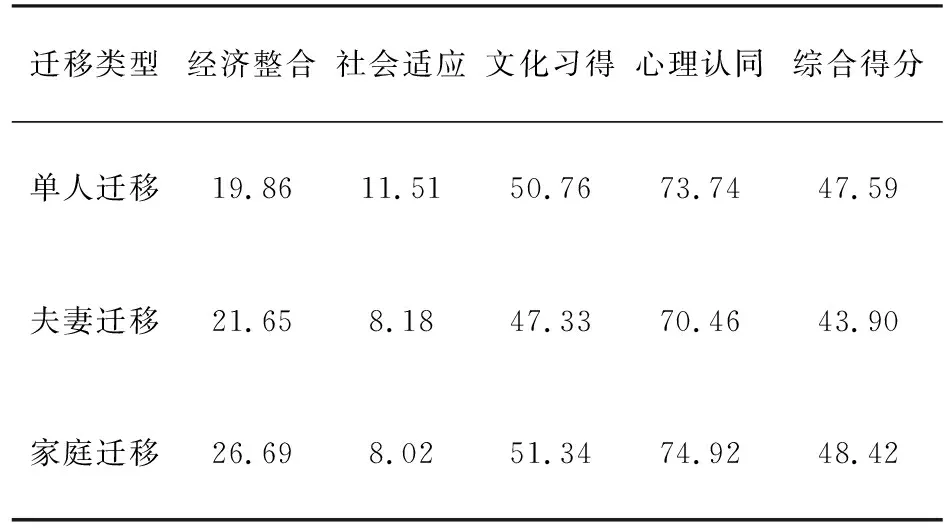

四、 三种类型社会融入水平差异

综合得分看,家庭迁移者最高(48.42分)、单人迁移者居中(47.59分),夫妻迁移者最低(43.90分),见表3。经济整合和社会适应维度得分低于文化心理维度,这个结论与国际移民规律相反,但却符合我国乡城流动的客观现实。[15]当前,80后已成为流动主体,父辈流动经历的耳濡目染以及对城市生活的乐观预期,使其文化和心理上更易融入城市。但在城乡二元土地及劳动力市场背景下,经济阶层短期内难以跃升,闲暇少、居住隔离等带来社交隔离。因此,相对于文化心理融入,提升经济社会融入更困难。

表3 三种迁移模式流动者的城市融入得分

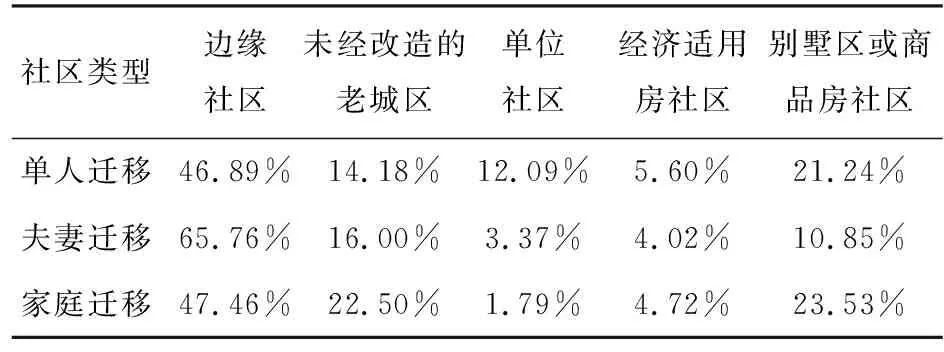

分维度看,经济融入维度单人迁移者最低(19.86分),其本地总收入最少(4 102元),远低于夫妻迁移者(6 635元)和家庭迁移者(7 551元)。夫妻迁移者经济融入水平居中,但社会保险拥有率最低,流入地家庭支出占收入的比例不足一半(45%),侧面反映该群体“打工过客”的特点。社会适应维度,单人迁移者最高(11.51分),夫妻迁移者(8.18分)和家庭迁移者(8.02分)较低。夫妻迁移者忙于工作(周工作时间59.7小时,三者中最长),家庭迁移者忙于照顾学龄子女,两者社交时间较少;夫妻迁移者和家庭迁移者为获得独立居住空间,在城市边缘社区及未经改造的老城区居住比例较高(见表4),居住边缘化导致社会交往的边缘化。三种类型认为自己是本地人的比例都不足30%,是老家人的比例超过80%,说明心理融入水平仍待提升。文化习得和心理认同维度,家庭迁移者得分都最高(74.92分、51.34分),夫妻迁移者得分都最低(70.46分、47.33分)。不论是教育理念、衣着打扮、卫生习惯还是对社会问题的看法夫妻迁移者都更接近老家,认为自己是本地人仅占15.72%。

表4 三种迁移模式流动者的住房区位

五、 社会融入的影响因素

五个多元线性回归模型(见表5)分别探究家庭化迁移对社会融入不同维度的影响。模型拟合较好,自变量VIF值均小于10,不存在严重的共线性问题。

表5 社会融入分维度的OLS回归模型

(一)迁移类型的影响

经济整合模型中,夫妻迁移者(B=3.261 6)和家庭迁移者(B=7.807 1)相对于单人迁移者的系数都显著为正,说明配偶及子女入城团聚都会促进经济融入。社会适应模型中,夫妻迁移者与单人迁移者差异不显著,家庭迁移(B=-1.693 4)相对于单人迁移者的系数显著为负,说明子女随迁对社会适应起负面效果。文化习得和心理认同模型中,夫妻迁移者与单人迁移者差异不显著,说明配偶入城不会提升文化和心理融入;家庭迁移者相对于单人迁移者系数显著为正(B=2.440 0, B=1.939 1),说明子女随迁会提高文化习得和心理认同。因此,和个体迁移相比,配偶入城会提高经济整合,子女随迁会提升经济整合、文化习得和心理认同,但对社会适应起负向影响。

工作与家庭的关系理论可以解释家庭迁移对社会融入的影响。目前有“分割”“补偿”和“溢出”三种理论阐释工作和家庭的互动关系。“分割理论”认为工作和家庭是两个独立运作、互不相关的系统;“补偿理论”认为工作和家庭是负向关系,家庭会挤压工作的时间和精力;“溢出理论”认为工作和家庭相互影响,一个领域积极或消极的状态会溢出到另一个领域。[36-38]因此,一方面流动个体为照顾家庭可能会减少社交,另一方面家庭团聚也为流动个体带来心理层面的慰藉及扎根的安定感。

(二)个体及环境变量的影响

年龄只对文化习得影响显著且为负向,反映年龄大的乡城流动人口接受新文化更困难。教育水平越高越有利于社会融入,专科及以上相对于小学及以下的流动者,在经济整合、社会适应、文化习得和心理认同四维度都显著更高(B=21.608 8, B=4.414 7, B=4.963 4, B=3.238 5)。近三年参加过政府组织的免费培训,会提高经济整合、社会适应和心理认同(B=3.897 1, B=6.530 3,B=1.967 4)。雇主相比雇员,心理认同系数显著为正(B=2.889 2),说明雇主更有城市归属感。

流入时间越长融入水平越高(5个B值均显著大于0),说明社会融入是一个逐步提升的过程。首次迁移不利于流入地的经济融入和文化习得。相对于跨省迁移,市内跨县迁移的经济整合(B=5.398 2)、文化习得(B=4.060 6)和心理认同(B=5.768 8)都更高,说明就地城镇化有利于乡城流动人口融入城市。

老家住房面积与经济整合呈正相关(B=0.920 8),说明流动人口经济融入并不意味着放弃老家住房资源,老家建房行为与经济融入的相互关系需要进一步探究。老家住房、农地和赡养负担与社会适应呈正相关,说明与老家的联系会增加地缘乡缘的社会网络。老家住房和农地对心理认同无显著影响,但赡养负担会降低心理认同。来源地为中部(B=-1.776 8)和西部(B=-2.264 6)相对东部的流动者总体融入水平更低。

城市影响显著。经济整合模型中,厦门、北京和深圳要优于其他城市,体现三个城市经济活力和社会保障综合水平较高。社会适应模型中,临海发达城市(除厦门外)要低于内陆城市(北京、郑州和成都),说明人员流动性高、工作和居住更不稳定,可能降低社会适应程度。有方言地区(如广东、江浙及闽南地区)流动者的文化习得较低。规模等级较高的大城市(如北京、深圳)流动者的心理认同较低。

(三)稳健性检验

针对内生性问题,本文采用倾向值匹配方法(PSM)检验模型稳健性。单人迁移者样本量较小,为避免选择性偏差,将三种迁移类型归并为“家庭迁移者”和“非家庭迁移者”两类。选用1:1无放回匹配方法,对匹配的2 049条样本重新回归,回归结果由于篇幅所限省略。尽管迁移类型对各维度影响的显著性有所下降,但其正负性与多元线性回归一致。其他影响因素的显著性,也多数与线性回归一致。因此,多元线性回归的结果是稳健的。

六、 结论与讨论

家庭化迁移能否促进乡城流动人口的社会融入仍存在争议,不同维度社会融入的异质性需要精细化分析。本文基于2014年8个城市流动人口动态监测专题调查数据,从经济整合、社会适应、文化习得和心理认同四维度构建社会融入指标体系,比较三种迁移模式——单人迁移、夫妻迁移和家庭迁移的流动人口,研究其不同维度的社会融入水平及影响因素。主要结论为:

(1)三类迁移者的社会融入存在显著差异。夫妻迁移者社会融入水平最低,家庭迁移者除社会适应外各维度社会融入水平最高。夫妻迁移者因教育水平较低、社会保障较差,身份上更认同自己是老家人,缺少城市归属感,呈现打工过客的心态。家庭迁移者虽投入更多时间精力在家庭而降低其社会适应,但子女团聚的幸福感会提高其主观的文化习得和心理认同。因此,家庭团聚对不同维度的社会融入影响不一致,拥有更复杂的内在机理。

(2)除家庭化迁移模式外,教育水平、流入时间及城市类型也显著影响社会融入。社会融入并非一成不变,伴随教育水平和流动经历增加,各维度社会融入水平会提高。规模等级高的沿海发达城市,工作机会多、收入高,当地流动人口的经济整合水平更高;但较高的流动性和生活成本,使流动人口的社会适应、文化习得和心理认同水平较低。

(3)社会融入不同维度得分不均衡,经济、社会维度滞后于文化、心理维度。说明乡城流动人口具有融入城市的主观意愿,但仍需提高客观能力使事实与预期相匹配。因此,当前制度背景下,地方政府应进一步提高乡城流动人口的经济地位,扩大其城市的社会网络,推进乡城流动人口社会融入的事实与意愿相匹配。

以下方面未来值得进一步探究:运用定性访谈等方法,深化家庭化迁移对社会融入影响的内在机制;由核心家庭扩展到主干家庭,以符合随迁老人日益增长的现实;明晰社会融入不同维度间的互动关系。

注释:

①本文局限性之一是采用2014年数据而非最新数据,可能会限制研究的前瞻性及实践价值。后续研究中将对数据予以更新。