由节选篇章研讨引向整本书阅读的教学设计探索

2023-06-12蒋昕宇

蒋昕宇

摘 要 倡导开展整本书阅读并不意味着排斥和抛弃节选的篇章阅读,研讨节选篇章可作为引向整本书阅读的“引子”,以激发学生阅读兴趣、走向深度阅读与思考。本文以《一滴眼泪换一滴水》节选篇章的研讨为例,先后从厘清基本面貌、讨论关键问题,抓住阅读感动、走近人物情感,剖析意义主题、把握时代精神,评价写作特色、归纳阅读方法等四条主要路径引导学生走近《巴黎圣母院》整本书深度阅读。

关键词 节选篇章 整本书阅读 《一滴眼泪换一滴水》 《巴黎圣母院》

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》明确将整本书阅读与研讨设置为高中语文课程的贯穿性任务群,以改变长期以来学生阅读浅表化、碎片化的阅读现状,培养学生的读书兴趣,掌握读书方法,提升审美情趣。倡导开展整本书阅读并不意味着排斥和抛弃节选的篇章阅读,而是要把节选篇章当“引子”教[1],指导学生通过阅读研讨长篇作品中的经典篇章,管窥整部书生动的情节故事、鲜活的人物形象、深厚的文化意蕴,从而激起阅读整本书的兴趣,走向更加深度阅读与思考。

法国作家雨果的长篇小说《巴黎圣母院》是享誉世界的文学名著,跨越时间和国界给读者强烈的震撼与启迪。苏教版高中语文实验教材曾节选了《巴黎圣母院》第六卷第四节《一滴眼泪换一滴水》,讲述的是卡西莫多被绑在广场上示众,在烈日下口渴难忍,遭受围观者的嘲笑和辱骂,只有爱斯梅拉达不计前嫌,把水送到他的嘴里,使这个看起来丑陋无比愚钝无比的人流下了平生第一滴眼泪。该节选篇章是小说主人公卡西莫多价值观念发生转變的关键情节,多重美丑对照和个性化的人物言行心理描写彰显了雨果的人道主义思想。基于以上思考,笔者对此篇章开展了2课时的教学活动,力求以节选篇章为突破口把学生引向整本书阅读,激发学生阅读名著的兴趣,并给予阅读路径和方法指导。

一、厘清基本面貌,讨论关键问题

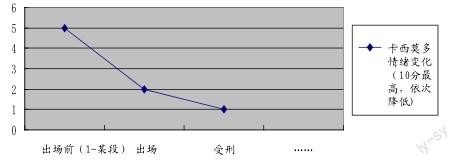

把握人物、情节、环境等基本要素是小说阅读的关键,也是进一步展开研讨的基础,因而教学第1课时以厘清小说基本面貌、讨论阅读中产生争议的关键问题为中心。对于学生的自主阅读,教师需根据小说特点有针对性地提出任务要求以落实阅读效果:1.标出段落序号,分段概括故事情节;2.把握主人公伽西莫多在行刑前后的情绪变化,用曲线图尽量详细加以表现(示例如下)。图1:

3.分条概括小说人物伽西莫多、爱斯梅拉达、弗罗洛和群众的形象特点,从文本中寻求证据加以佐证。通过以上三个学习任务,学生可以基本能够对篇章中情节发展的主要阶段,主人公伽西莫多的情感变化,爱丝美拉达、弗罗洛和观众的形象特点有初步感知。

一般而言,标题是对小说核心情节的概括,也是作家情感态度的反映。节选篇章的标题就颇值得玩味,基于情节内容和作家表达意图,究竟是“一滴眼泪换一滴水”还是“一滴水换一滴眼泪”是学生阅读后争议最为突出的话题。由此开展班级研讨活动,要求学生自由选择观点分组,进一步明确观点、完善论据。课上双方依次陈述和反驳对方,要求紧扣问题、观点明确、有理有据。

通过课前的初读和课堂的再读,学生通过课堂讨论,师生初步得出结论,认为泪和水分别代表伽西莫多开心、感激、自责、悔恨的良知觉醒和爱斯美拉达不计前嫌、心怀悲悯的高尚品格,二者并不存在交换关系和价值大小的衡量,都指向作者高举的人道主义精神。对比多种中译本的译文和法语原作“Pour”一词的多重释义,不同解释反映了译者对文本理解的不同侧重点,也是名著多重意蕴跨文化交流认同的表现。

基于第1课时师生对小说面貌的基本把握和对篇章题目内涵的交流探讨,第2课时拟定完成如下三个教学目标:

1.品读小说细节,理解分析看客形象;

2.细读文本、类比分析,发掘小说讴歌人性美的主题;

3.评析中西方文学中共有的看客形象,体会作家对人性的关怀与赞美。

课程各个环节设计紧扣语言、审美、文化三大核心素养,将思维能力培养融入教学的全过程,力求提升学生阅读整本书的能力与热情。

二、抓住阅读感动,走近人物情感

阅读不仅是对文字信息的理解活动,更是一种情感心灵上的沟通和交流。抓住由阅读而产生的感动,从其中故事、人物、场景、语言等方面入手,反复品味、深入探究是阅读研讨活动开展的最佳起点。在节选篇章中伽西莫多流泪的细节无疑是最令人感动的描写,值得反复诵读进而品味人物的内心情感。

师生共同朗读如下片段:

于是那可怜的聋子把充满责怪和无限悲哀的眼光望着她。

那漂亮、鲜艳、纯洁、迷人而又那么娇弱的姑娘,竟会那样好心肠地跑去救助一个如此可怜丑恶的家伙,那情景无论如何是很动人的,而这件事又发生在一个刑台上,那就更为动人了。

观众也都被感动了,大家拍着手喊道:“好极了,好极了!”

第1课时师生通过对故事情节的梳理,感受到了了伽西莫多受刑之时内心复杂的情感。面对道貌岸然、却无视亲情的克洛德,麻木不仁、愚昧无知的围观群众,他痛苦无助。但不计前嫌、美丽善良的爱丝美拉达走近他,给了他鼓励和感动的一滴水时,他留下了眼泪。这是开心、感激、自责、悔恨的觉醒之泪。

其实,在《巴黎圣母院》第十一卷中,伽西莫多还再度流泪:

伽西莫多只要一伸手,就可以把他从深渊中拖上来,可是他连看都不看他一眼。他凝望着河滩,凝望着绞刑架,凝望着埃及少女。聋子双肘撑在栏杆上,就在副主教刚才站过的地方,目不转睛地死盯着此刻他在世界上唯一的目标,纹丝不动,无声无息,就像遭雷打电劈似的。他那只独眼在此之前还只流过一滴眼泪,这时却默默地泪流如河。

通过默读、自由朗读和师生共读,可以明确感知到伽西莫多两次流下的眼泪是对人性之美的呼唤,表现了他对人世间的真、善、美的追求,具有使人向善的力量。节选篇章中的泪更多偏向于满足生理和精神需求的开心、感激,又有对此前他的无理行为的自责和悔恨。此时是把觉醒内铄于心、用行动与丑恶决裂,追求和保护美却不能的无奈、痛苦、自责之泪。

三、剖析意义主题,把握时代精神

看到伽西莫多所面临的困境和无助,爱丝美拉达决定给予他一滴水,而更多在场者确以事不关己的旁观态度冷漠对待。这类看客的行为与爱丝美拉达形成了鲜明对比,作家塑造的看客形象具有群体的共通性和鲜明的时代特点,且这一类群体是古今中外文学中经常出现的一类形象,具有深厚的思想文化根源。因此,教师采用头脑风暴法,引导学生从“看”这一行为动作得以发生的不同要素出发分析“看客”形象,如1.看什么——“看”的客体;2.谁在看——“看”的主体;3.如何看——“看”的方式;4.为何看——“看”的原因;5.看过后——“看”的结果;6.评价看——“看”的意义。依据文本内容,自选一个或几个角度加以分析,再进行小组交流并在全班展示。请看下面教学实录片段:

生1 我先从“看什么”这个角度分析,观众都在看的是伽西莫多,他的特点是外表十分丑陋,并且经常敲钟吵到了大家,因此观众们对他本来就很反感。而且他还做了一件非常不道德的事情,就是试图劫走美丽善良的吉普赛少女,在观众们眼中他已经成了一个从内到外、彻头彻尾的大坏蛋。不论伽西莫多是否被人挑唆还是本身就想劫走爱斯美拉达,观众都已經认定了他是一个坏人,因此在刑场上就要百般挖苦他、嘲笑他,以发泄内心的愤怒。

生2 我们小组总结了一下“为何看”:一是因为大家心目中的讨厌鬼现在被惩罚了;二是因为大家的生活很无聊,看热闹不嫌事儿大;三是因为人性的弱点,“墙倒众人推,破鼓乱人捶。”人们总喜欢看人笑话,以寻求自己的满足。但都没有换位思考过,这给当事人带来的痛苦和伤害却是难以弥补的。

生3 我们认为,观众“看”伽西莫多受刑是一种先入为主的片面做法,观众其实根本不了解事情的真相,而是跟着别人一块儿起哄。观众们也没想去弄清伽西莫多犯错的原因,只是因为他丑、他敲钟影响了自己的生活。最后爱丝美拉达给伽西莫多喂水喝时,观众又忽然觉得“好极啦,好极啦”前后反差这么大,就感觉观众们完全没有主见,这个场面就有点像《皇帝的新装》。

师 同学们的分析解读有一个共同特点,那就是紧扣选择的解读角度,却又不被该角度局限。很多同学感觉到自己选取的角度的解读却被其他同学的另一个角度已经陈说过了。这意味着这个问题很复杂也很普遍,但核心要素已经大致清楚,就是学生表达中频繁提到的人们无聊、麻木、寻求满足和刺激的一种病态心理。看客这一话题是非常复杂的,因而成为了古今中外很多文学作品共同形象,同学们能否举一些例证呢?

生4 鲁迅的小说《孔乙己》里酒店喝酒的人见到孔乙己就嘲笑,不断地揭孔乙己的伤疤说他曾经被打的故事,目的就是给自己增添茶余饭后与人闲谈的话题,营造一种欢乐的喝酒氛围。

PPT展示鲁迅《孔乙己》片段:孔乙己一到店,所有喝酒的人便都看着他笑,有的叫道,“孔乙己,你脸上又添上新伤疤了!”他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你一定又偷了人家的东西了!”孔乙己睁大眼睛说,“你怎么这样凭空污人清白……”“什么清白?我前天亲眼见你偷了何家的书,吊着打。”孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”接连便是难懂的话,什么“君子固穷”,什么“者乎”之类,引得众人都哄笑起来。店内外充满了快活的空气。

生5 契诃夫《变色龙》里人们的生活原本很封闭、很无聊,但一遇到街上的热闹便纷纷出来看热闹,还不断地表达自己所认为的小狗的来历,其实他们从来就没见过、没关心过这只狗,只是刷存在感而随意编造的,却没想到影响了整个故事的发展。

PPT展示契诃夫《变色龙》片段:四下里一片寂静……广场上连人影也没有。小铺和酒店敞开大门,无精打采地面对着上帝创造的这个世界,像是一张张饥饿的嘴巴。店门附近连一个乞丐都没有。

紧跟着又传来狗叫声和人喊声:“别放走它!”带着睡意的脸纷纷从小铺里探出来,不久木柴场门口就聚上一群人,象是从地底下钻出来的一样。

“这条狗象是日加洛夫将军家的!”人群里有个人说。

普洛诃尔把狗叫过来,带着它离开了木柴场。……那群人就对着赫留金哈哈大笑。

生6 不光是文学作品,其实现实生活中也有很多的看客。2018年10月28日重庆公交车坠江事件里,面对有乘客抢夺方向盘的的行为,其他乘客没有第一时间挺身而出,而是做看客,这也是造成悲剧的原因之一。

生7 我们小组之前对网络谣言进行过交流,我们看到了很多因为不堪外界负面舆论和谣言压力而酿成悲剧的事例,这就是鲁迅先生笔下的“无主名无意识的杀人团”。看客产生的根源就在于每个人缺乏内心的责任感和外界的惩罚,因为“雪崩发生时,没有一片雪花觉得自己有责任。”

师 不同时代、不同国度的文学作品中,包括现实生活中都有很多“看客”,他们的表现方式有异,但都展现了人性本身的一些丑陋和弱点,又与外界环境、与时代密切相关。请大家再次浏览文章,找出有关时代的信息,概括这个时代的特点。

生 “脚镣手铐(还有徒刑和断头台)至今依旧宝贵地在我们这些文明的温和的有人性的人中间传下去。”(第9段)“人民,尤其是中世纪的人民,在社会上就像孩子们在家庭里一样,他们长久停留在原始的无知状态里,停留在道德与智力的幼稚阶段。”(第27段)当时中世纪虽然已经过去,但是残酷的刑罚、愚昧的思想仍旧根深蒂固地存在,全新的道德文明还并未建立起来。人们却开始批判之前的社会,殊不知自己的言与行之间有很大的差距。但只要人们看到了人性温暖和感动的那一面,便会分清善恶与美丑。

师 雨果的作品批判并唤醒了宗教控制下蒙昧和无知的中世纪,超越且嘲讽了标榜所谓理性和高雅的古典主义,将欧洲文学引入了充满着人性关怀和浪漫主义激情的全新时代。

该环节从不同角度分析“看”的行为、类比不同作家笔下的“看客”形象之后,还需要提取该形象的深厚意蕴,即文学作品对时代的反映和启迪。这就着力培养了学生阅读文学作品时类比迁移、分析综合的能力。探究结论正说明了小说的意义不仅仅是讲故事,更让世人经历了一段迥然不同的人生,让我们看清了幻相,懂得悲悯。

四、评价写作特色,归纳阅读方法

对人性充满关怀的浪漫化手法不只停留在节选篇章,更突出体现在全书的结局。班级中已有不少学生阅读过《巴黎圣母院》或欣赏过同名电影,知晓了全书的结局,师生采用接龙的形式概括整本书的主要情节:“克洛德试图强暴爱斯梅拉达未果,嫁祸她为杀人凶手。一向对收养自己的克洛德唯命是从的伽西莫多冒死救下爱丝美拉达,但最终没有成功保护。最后,伽西莫多把克洛德从钟楼上推下摔死,自己抚着爱丝美拉达的尸体殉情。多年后,人们发现了二人紧紧相拥的骸骨,试图将他们分离,此时骸骨化作了一抔泥土。”全书的结局从情感上讲是一个悲剧,但情节又具有浪漫色彩。

悲剧故事却有一个理想化的结局,这也是中外文学史上常见的故事类型,如《孔雀东南飞》的结尾焦仲卿与刘兰芝合葬,仿佛化为一对鸳鸯;《梁山伯与祝英台》最终二人双双化蝶;《窦娥冤》最后窦娥的三桩誓愿全部应验,父亲窦天章替女伸冤。这类结尾该如何理解与评价,既关乎作品主旨意蕴的理解,又是作品艺术手法的主要特色。由此进行了观点交流与碰撞。

观点一:这样的结局既符合读者,又合乎情节发展逻辑。

生1 就像本文观众觉醒的结局那样,读者期待和向往的结局是英雄救美、平安归来、幸福生活。虽然二人在死后以尸骨相拥的方式“在一起”了,但终究还是个悲剧。正像一句熟悉的话说的那样:“理想很丰满,但现实很骨感。”

生2 他们穿越生死最终“在一起”也反映了雨果认为美好与幸福一定来到的坚定信念,这也是作者期望读者对人生和社会怀有的一种积极的态度和坚韧的追求。

师 不错,伽西莫多和爱丝美拉达向往和追求幸福,但幸福却不那么容易来到。《巴黎圣母院》中写过伽西莫多的内心独白“全世界都有白昼,为什么我却只有黑夜?”就表现了这种无奈。

观点二:不喜欢这种突兀又脱离现实的结局,感觉有点“狗血”。

生1 就像之前大家分析的那样,这部作品展现了一个特定时代的人性堕落和追求,是现实社会的集中反映,而最后冒出一个神话故事般的超现实浪漫情节显得很突兀甚至可笑。

生2 这不但是对现实的揭露,这里还有雨果赞扬和批判的情感判断。正式因为现实生活中存在看客和道貌岸然的伪君子,才造就了主人公的悲剧命运,这就应该是故事的结局。而不应该再狗尾续貂,写一个脱离现实的欢喜结局,这就使得悲剧感人的力量大大减弱了。

教师总结归纳:

正如鲁迅先生所说:“悲剧就是把所有美好的东西撕碎在人眼前,毁灭给人看。”“大团圆”的结局会在一定程度上影响悲剧震撼人心的艺术效果。作者和作品都不是万能的,虽然是文学巨匠创作的世界名著,但也有很多无奈和不足。雨果对人道主义的理解也并非一蹴而就,同样经历了一个由浅入深、由表及里的过程。咱们看看雨果的生卒年(1802-1885),发现他的生平贯穿整个十九世纪。他对人道主义的探索和表现过程贯穿于他的文学生涯。他后期创作的《悲惨世界》中主人公冉阿让代表的人道主义,与沙威代表的严峻法律之间爆发激烈冲突;《九三年》中郭文、西穆尔登代表的资产阶级,与朗德纳克代表的封建势力展开了殊死搏斗。

在课程结束时,师生共同回顾学习本文的过程:读故事、论标题(文)→品细节、析美丑(情)→比看客、悟人性(旨)→观全书、看时代(世)。即从故事情节出发,进而把握人物情感、分析作者的写作意图,最后站在全书的框架和时代的背景下深入研讨,这也是阅读世界文学经典作品的基本路径。正达到了一滴水中见世界,一滴泪中察人性的阅读效果。

此外,对长篇小说一类的整本书阅读还可以从如下路径进一步推动:第一,追踪阅读进度,实践阅读路径。《如何阅读一本书》对阅读一部讲故事为主的長篇小说提出了快速阅读全书的建议,“使得阅读过程中,始终在头脑中保持前后的连贯,保持一种整体性的理解”。[2]需要教师在较长时段追踪学生的阅读进度,把阅读节选篇章总结的相关经验实践到整本书中。设计课外阅读进度表并明确各卷的阅读要求:1.用曲线图的形式将情节发展和人物情感进行对应表现;2.思考在该卷中作者最着力塑造的人物是谁、都运用了那些手法;3.读完该卷后你能联想到哪些已学过的文学作品,思考为什么会有此联想。根据以上要求完成一篇读书报告,要求像本课的看客分析一样,自选视角深入分析后,拓展迁移走向作品背后的时代和人性价值。第二,类比群文群书,迁移运用方法。像雨果这样的肯定和强调人的价值,维护人的尊严与权力的一切关怀人、尊重人的思想被人们通称为人道主义。世界文学殿堂中富含大量具有人道主义关怀的作品。可沿着上述路径,从《沙威,沙威》走近雨果的《悲惨世界》,从《高老头》开始读巴尔扎克的《人间喜剧》,从《娜塔莎》起步争取读完托尔斯泰的《战争与和平》。第三,立足生活情境,衍生探究课题。2019年4月15日的大火焚毁了巴黎圣母院的主体建筑,全世界为之担忧和遗憾,法国也开展了修缮工作的同时,这些有关名著的新闻事件也可以作为重读名著的有力契机。重读可以巴黎圣母院这座建筑为中心进行探究,思考雨果为什么要专设第三卷细说“巴黎圣母院”的建筑特点与历史及“巴黎”这座城的布局及特色,进而探讨环境描写对小说情节发展、人物形象塑造及主题的表现有何意义,思考名著对文化景观形成的作用;也可结合对大火的相关新闻报道及《巴黎圣母院》的短时间畅销,思考社会读者对名著的关注程度和角度的变化。要求学生温故知新,形成一篇新的阅读报告,在班上做分享,以期实现经典名著常读常新的效果。

叶澜教授曾说:“课堂应是向未知方向挺进的旅程,随时都有可能发现意外的通道和美丽的图景,而不是一切都必须遵循固定路线而没有激情的行程。”[3]由节选篇章研讨入手引向整本书阅读的教学视角丰富、过程灵活,教师应立足文本特点和学生阅读兴趣,设计归纳多重研讨路径,从多重维度提升学生阅读能力,实现整本书阅读的教育价值。

参考文献

[1]王荣生.阅读教学设计的要诀(第二版)[M],北京:中国轻工业出版社,2021:122.

[2]莫提默·J.艾德勒、查尔斯·范多伦.如何阅读一本书[M],郝明义、朱衣译,北京:商务印书馆,2014:230.

[3]叶?澜.方圆内论道[M],北京:中国人民大学出版社,2019:467.

[作者通联:人民教育出版社]