“自由落体”的自反性困局

2023-06-11周厚翼

摘要:艺术家黑特·史德耶尔以一场名为“自由落体”的“思想实验”隐喻“后电影”时代影像与主体的失重坠落,并认为以“贫乏影像”的形式在新媒体空间里“复活”的散文电影在这场“自由落体”运动中重构了电影的本体。这一思想实验将困扰史德耶尔自身艺术创作与整个散文电影未来走向的难题放置眼前,试图拥抱或反抗“自由落体”的行动分别对应于她尝试以“网络媒介空间”或“博物馆空间”作为散文电影归宿的两种策略,然而,她的这两种探索均陷入了自反性困局。通过分析史德耶尔对于“定义”散文电影和“安置”散文电影的暧昧态度和矛盾主张,可以重新引导人们回到对电影之本身以及主体之本身的拷问。

关键词:散文电影,黑特·史德耶尔,后电影,贫乏影像,新媒体,主体性

Abstract: The artist Hito Steyerl used the "Thought Experiment" of the "Free Fall" to metaphor the "Weightlessness" of images and subjects in the "Post-cinema" era, and she also believed that the Essay Film, which "resurrected" in the form of the "Poor Image" in the New-media Space, reconstructed the ontology of cinema. This experiment puts the dilemma of both the art practice of Steyerl and the prospect of the essay film. Trying to embrace or resist the "Free Fall" corresponds respectively to her blueprints of taking "Network-media Space" or "Museum Space" as the destination of the essay film, however, both explorations are mired in a paradoxical dilemma. By analyzing Steyerl's ambiguous attitudes towards the "definition" and "disposition" of the essay film, people can reconsider the ontology of the film and subject.

Keywords: essay film, Hito Steyerl, Post-cinema, the poor image, new media, subjectivity

“定義”和“定位”电影似乎本就十分困难,因其发生条件、流变理路和本体身份都存在巨大的模糊性和争议性。其一,就电影产生的先决条件而言,电影究竟是产生于亨利·伯格森(Henri Bergson)所谓的“电影幻觉”(L'illusion Cinématographique),还是托马斯·爱迪生(Thomas Edison)研制的“活动电影摄影机”(Kinetograph Camera)?其二,就电影作为一种文化工业而言,电影的发展接连面临着电视工业、新媒体产业所带来的威胁。细言之,在20世纪中叶,电视以共时性直播的形式挑战了电影的再现传播机制,一定程度上占据了文化工业的主导地位;21世纪以来,传统电影工业不断面临着新媒体技术及其数字流通机制的挑战。其三,就电影的本体身份而言,电影正在经历一个巨大的身份危机,这是导致电影的定义愈发不明朗、地位岌岌可危的关键所在。对于电影身份危机的关注可见于晚近时期种种对于“电影之死”[1]的激烈讨论,而对于“电影之死”莫衷一是的争论又进一步指向这两个延伸议题:如果承认电影已死,亦即赞同我们进入了弗朗西斯科·卡塞蒂(Francesco Casetti)所谓的“后电影”(Post-cinema)时代,那么,如何定义这一时代的种种幽灵影像?如果坚持电影未死(电影只是以一种全新的方式继续存在)[2],那么,是否意味着整个影像社会都处于“延展电影”(Ex-cinema)的包裹之中呢?对于“电影已死/未死”这一争论,艺术家黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)[3]的主张是:电影已死——这毋庸置疑;但是,互联网是不死的。[4]已死的影像幽灵能够在后电影状态下的新媒体机制里以全新形式“死而复生”(Resurrection),这一全新形式即“散文电影/论文电影”(Essay Film)[5]。

然而,如果坚持这一影像本体身份的时空立场,史德耶尔必须回应这场危机叙事下的两个关键疑难。第一,是一场什么样的“劫难”终结了电影的生命,使得电影至少陷入了“永久的昏迷”,以至于当下对于电影本体身份的讨论转向了“后”(Post-)而非“延展”(Ex-)的立场?第二,史德耶尔所推崇的“散文电影”是否能作为一种“死而复生”或说“破而后立”的电影形式去重构“后电影”时代的电影本体?通过对史德耶尔的散文电影实践和散文电影主张的分析,可见出散文电影在后电影状态下的尴尬处境和史德耶尔自身的思想矛盾之处,并可进一步地对这两个根本问题做出回应。首先,这场“劫难”被史德耶尔理解为一种“自由落体”(Free Fall)。在这场对电影由内到外的解体与重组的过程中,电影自身及其所辐射的各个层面都遭遇了一种无方向、去中心、加速度的“坠落”,身陷电影的主体也承担着失重的恐慌和对于未知的无限欲求。其次,“自由落体”不仅仅隐喻着从“电影”到“后电影”的危机,同时暗示着散文电影似乎已经进入“后散文电影”(Postcinematic Essays)这一情境下的身份困境。通过分析史德耶尔对于“定义”散文电影和“安置”散文电影的暧昧态度和矛盾主张,可以重新引导我们回到对电影之本身以及主体之本身的拷问。

一、 后电影散文:影像与主体的“自由落体”

正如蒂莫西·科里根(Timothy Corrigan)在著作《散文电影:始于蒙田,后于马克》(The Essay Film: From Montaigne, After Marker,2011)中所认为:定义和定位散文电影,就像界定“散文”一词本身一样,是一个困难性和创造性兼具的行动。[6]作为一个不断变化着本体身份的流动概念,散文电影在其产生之初更像是一种“公共日记”,它或多或少地带有“个人自传”的性质;而21世纪初的散文电影较之里希特时代的散文电影已有很大区别。就其定义而言,作为一种“跨越了虚构和非虚构、新闻报道和忏悔性自传、纪录片和实验电影”[7]的综合性影像实践范畴,散文电影不断解构进而重构电影的本体形式。就其身份而言,伴随着对于散文电影的关注度的增长,散文电影已经“从边缘走向了电影文化的中心,夺得头筹(head-lines)”[8]。近十年(2011-2021)以来,随着算法辅助技术的迭代升级以及集体智能(Collective Intelligence)的运用,散文电影的加速发展既印证了科里根对于散文电影的预测,又以一种失重“坠落”的形式超出了科里根的设想。关于这场“坠落”开始的时刻,我们并不能明确得知,但是可以将其模糊地定位在2010年左右。史德耶尔在2010年前后开展的名为“自由落体”的“思想实验”(Thought Experiment)恰恰是对于这一“坠落”的绝佳诠释。“自由落体”锚定了这一时刻:“这是过去已经发生过的时刻,是应该抓住的当下坠落的时刻……这也是一个某种事实不可避免地确立之后和最终完成之前的时刻。”[9]这一时刻处于变动的中心,它也许会带来布朗肖(Maurice Blanchot)式的晦暗和混沌,抑或指向尼采(Friedrich Nietzsche)式的无限肯定性之可能,然而,这一具有决定意义的时刻被史德耶尔在《自由落体》中“悬置”(Hang Suspended)了起来。

斯文·卢提肯(Sven Lütticken)将史德耶尔的散文电影作品定义为一种“后电影散文”[10],这一定义暗示着散文电影所存在的某种内部分裂和瓦解的趋向。“Post-”这一前缀往往带有解构和重构之意,它“着重于它们前后的差异,以及其所带来的新的手法与艺术想象”[11]。大量创作者和理论家试图以“散文电影”解构“电影”,殊不知作为这一解构武器的“散文电影”自身已然面临着身份和归属上的确证危机。“自由落体”这一思想实验的发生恰恰处在史德耶尔自身艺术创作实践与艺术主张的某个暧昧分界点,或许可从这一关键节点见出自由落体的“失重”体验何以导致她的矛盾主张和思路“分裂”,并且在这一对于过去、当下、未来的“悬置”之中重新思考电影自身的本体形式。“自由落体”将这一困扰她自身的创作实践亦即困扰整个散文电影未来走向的“困境”(Dilemma)放置眼前。在文章《自由落体:基于垂直视角的思想实验》(“In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective”,2011)开篇,史德耶尔便提出了对于“自由落体”状况的恐慌:“想象你正在坠落,但是失去了地表……我们无法构想一个稳定的根基……但若我们的社会生活与哲学愿景没有稳固的根基,则必定招致主体与客体永久(或至少间歇性地)处于自由落体状态。”[12]

史德耶尔的散文电影作品《自由落体》(2010)将一项对飞机在经济衰退时停飞的调查和飞机撞击(Crash)事故现场结合在一起。(图1、2)作品将“撞击之前”(Before the Crash)、“撞击”(Crash)、“撞击之后”(After the Crash)三个章节的影像叙事以蒙太奇的形式重新排序,并且模糊了事件的始点和终点,试图以某种循环结构呈现——这似乎暗示着不可避免的坠落将周而复始地重复发生。在这一基于去中心化的碰撞叙事的影像组织过程中,史德耶尔向观众传达了这场“失重”构想的当代寓言。《自由落体》充分体现了当代散文电影的三个基本特征:无空间中心、无结构定式、反线性时间的影像组织,对于新媒介、新技术的关注,以及所传达的思想意义层面的政治色彩和行动性(这三个基本特征又共同具有“不稳定性”)。以上特征分别回应了朱莉娅·瓦西里耶娃(Julia Vassilieva)和迪恩·威廉姆斯(Deane Williams)在近作《逾越散文电影》(Beyond the Essay Film,2020)里提出的“文本性”(Textuality)、“技术性”(Technology)和“主体性”(Subjectivity)这三个关键词。既然这三个关键词是支撑和塑造散文电影作为一种特定文化形式的三个轴心,那么,也可从这三个“不稳定的”轴心出发,进一步“超越”甚至“逾越”散文电影,瓦解散文电影的既有形式。第一,就文本性而言,散文电影致力于对中心化空间的整体结构的瓦解,以及线性的宇宙时间性叙事的破坏,并与此同时“破而后立”,在一种差异化的再联结中完成某种先锋性的尝试,这恰好是当前时代缺乏稳固轴心的碎片化思考模式之典型呈现。第二,就技术性而言,新型的影像技术的运用所促成的“超现实”的表现不在于强调已存在的固定空间本身,而是指向一个可以被自由创造的潜在的“任意空间”,它能够以人们所预设的方式扭曲,并且围绕异质的、弯曲或者拼贴的全新视角进行聚合与重构。第三,在《逾越散文电影》一书中,“主体性”被置于最首要的一环,彰显的、溢出的“主体性”不仅仅是散文电影的突出特征,甚至可以被界定为其最鲜明的本质性特征;通过对于主体性“失重”的探析,或可进一步梳理“自由落体”这一状态之中和之后的未决中心以及未定趋向。

科里根《散文電影:始于蒙田,后于马克》这一著作的标题即体现了散文电影的本质性悖论。散文电影“始于蒙田”,即散文电影“发家”于日记式的主观性表达和作者式的个人书写;而散文电影“后于马克”,或可得知其已经越来越违背其强调“作者性”和“第一人称”的初衷。造成这一悖论或许有两种原因。其一,散文电影一直面临着,也不断在试图解决影像生成思想意义的“转述困境”(Dilemma of Paraphrase)。作为一种“像”与“言”兼具的综合性艺术,我们很难澄清电影的思想意义究竟是来自语言转述还是影像自身,因为“意义一经语言转述便让人难以判断来源,但未经语言转述的意义又不为人所知”[13]。故而,散文电影对于“像”与“言”各自边界的进一步杂糅在成就了其先锋性特质的同时,也使其对于自身意义生成机制的诠释再度陷入了自反性悖谬。其二,则在于散文电影完美融入技术媒介之后对于主体性的影响:AI算法、视角破坏和数字流通主义(Circulationism)在使得电影本身变得景观化的同时,其内在于影像中的思想也变得“散文化”[14]。譬如,作为影像组成方法的集体智能[如人工神经网络(Artificial Neural Network,简称ANN)]对于“个人签名”的抹消,或许是后结构主义者所谓的“作者之死”(Le Morte d'Arthur)之同义反复。

这一由散文电影在本体形式和演变历史上的双重困境所造成的悖论,在史德耶尔前后期作品里主观性的分野中得到了体现。史德耶尔在进行“自由落体”这一思想实验之前创作的散文电影作品带有大量的个人书写和主观性表达。这种过剩的主观性暴露于她对于政治、女性权利、体制、战争的批判之中,作为她早期艺术实践最激进的一环。然而,这种激进和混沌兼而有之的主观书写使得她的艺术主张缺乏某种一以贯之的、鞭辟入里的强力,它们似乎与她的散文电影本身一样暧昧不清。譬如史德耶尔早期的标志性散文电影《十一月》(November,2004)中建构的“恐怖主义”则是基于她的已故好友安德莉亚·沃尔夫(Andrea Wolf)的经历和形象。在史德耶尔后续拍摄的自传式散文电影《可爱的安德莉亚》(Lovely Andrea,2007)中,史德耶尔在东京的亚文化中穿行,在庞大的图像档案库中寻找已经遗失的、她曾担任“绳缚模特”的图像的故事。(图3)在这些第一人称式的镜头叙事之中,“虚构事件和事实事件在相互碰撞中同样支离破碎,蒙太奇与旧蜘蛛侠漫画和现场绳艺表演的片段交织在一起。”[15]我们不曾得知,作为一名20世纪80年代的普通学生,史德耶尔究竟是出于什么原因接受这些绳缚拍摄——是为了艺术、金钱还是其他更具颠覆性的目的?我们同样迷失于作为电影作者和主角的史德耶尔在现实中作为电影制片人、艺术家和图像理论家的多重身份。而在史德耶尔《如何不被看见》(How Not to be Seen,2013)、《流动性有限公司》(Liquidity Inc.,2014)、《今日机器人》(Robots Today,2016)、《这是未来》(This is the Future,2019)中,大量影像技术炫技式的使用以及AI算法的辅助渲染使得作品的技术性破坏了文本的完整性,而这一结局是:她作为作者本身逐渐从她的作品叙事中退隐,从一个强势的“具身发声者”(Embodied Enunciator)变为一个隐晦的“画外诠释者”。

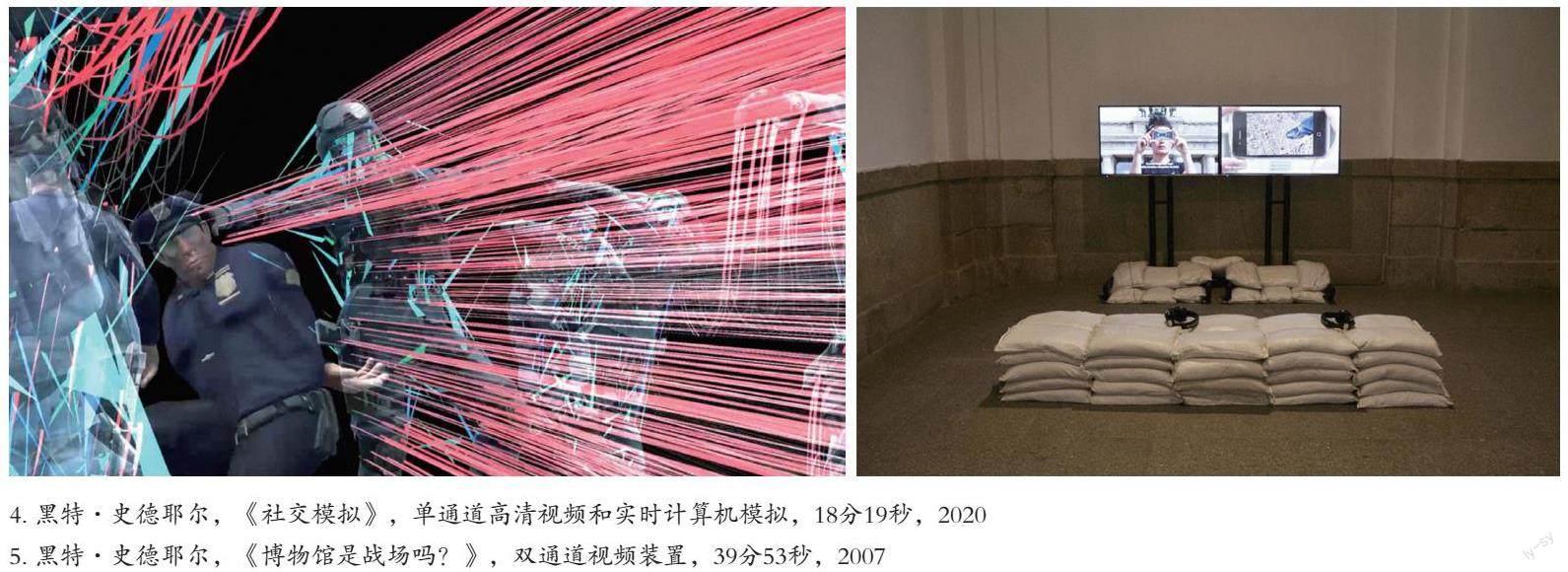

可见,史德耶尔的早期作品因主观性的过载和作者性的“过剩”抒发导致叙事线索的杂多和暧昧,然而,在她如今的创作中,作为叙事主体的“作者”线索却彻底丢失了——这让我们同样感到疑惑和不安。虽然史德耶尔不承认自己作品里的主体性消失了,认为它只是转化为了集体智能的形式。或许,相较于日记式的私人主观性,集体智能体现出了一种复数性质的、交互性质的主体,它能够回应这一数字时代散文电影面临的主体性疑难。然而,公共性质的复数主体性的复归是否可以弥补日记式的、自恋性的私人主观性的退场?虽然史德耶尔一直在不断求索以期回应这一质疑,但是,她的近期作品《社交模拟》(SocialSim,2020)显示出她似乎已经被这一“追问”打败。在影片结尾处,一名白人男警察在无数算法生成的数字化身的预示下表示,他基本上是在“为(他)消灭自身而努力”[Working For(His) Own Elimination][16]——这似乎是史德耶尔无可奈何的揶揄,也暗示着她陷入了一个难以摆脱的怪圈中。(图4)史德耶尔近年来持续存在的主体性忧虑与“自由落体”里的恐慌一脉相承。这一“惊喜”的恐慌,可以被具体阐释为:对于失去中心、失去根据的担忧与拥抱未来、拥抱充满肯定性的未知世界的憧憬相互交织的“失重”体验。或许是“在坠落的下方,没有地面,飘摇不定”[17],抑或是“义无反顾地坠向物体,拥抱充满力量与物质的世界”[18]。“自由落体”之后的结局被悬置起来,试图拥抱或反抗“自由落体”的行动在持续发生,对这两种分裂可能性的践行共同汇聚为一场与“摇摇欲坠的当下”的殊死搏斗,这场搏斗将使我们重新思考这一置身其中的“坠落”之“现实”:“它发生于敞开之中,我们或忍耐或享受,或拥抱或受苦……它没有允诺共同体,而是持续变化的形态。”[19]

二、后媒介空間:“贫乏”处境与去物质性危机

全力拥抱这一失重的自由落体运动,并且寄望于永久处于这种不间断的“下坠”之中是否是可行的呢?这一路径与媒介的去物质化表征高度关联,因为失重体验往往与物理性的重力与物质性的实存相联系。当下的影像社会呈现出“地方正统的急剧败退以及二者间关联的减弱”[20],大量散文电影(其中包括史德耶尔前期的散文电影作品)在此情况下脱离了传统的影像媒介和封闭的物理空间,转而向网络空间、信息空间寻求庇护——这一坠落的历史与经验带给了史德耶尔无限灵感,也唤起了她的不安与隐忧。诚然,信息媒介与网络空间以去物质化的拓扑学结构包容了散文电影所指向的开放性的影像文本、政治性的影像行动、实验性的影像形式这几种先锋且激进的影像变革方面;但是,这种包容性对于当代的散文电影实践者而言并非完全足够。虽然史德耶尔大量电影作品和学术文章都讨论了网络媒介与信息流通的复杂性问题,但网络空间并非史德耶尔为这些被逐出电影院的散文电影所寻觅的最优归宿。

网络媒介空间在其本质而言是作为一种非物质性媒介系统存在。一方面,就其空间结构而言,网络媒介空间能够呈现出全新的空间视角,即一种无中心的拓扑学结构,它体现为多种质与力量的流动性、整体性综合,影像和声音能够在不同的主体和载体上进行流变和重组——这一结构在非虚拟、物质性、实体化的空间中是难以设想的。另一方面,就其媒介状态而言,网络媒介空间体现为一种杂乱却无所不在的媒介氛围,这将颠覆传统媒介认知对于“媒介”是作为沟通“影像客体”和“观者主体”之“中介”这一既定前提的确认。可见,就其空间化的媒介呈现形式和流动性的媒介传播形式而言,网络媒介空间均区别于传统影院的银幕媒介空间。在《逾越散文电影》里,散文电影所涌入的网络媒介空间被形容为数字时代的“未知水域”(Uncharted Waters),它似乎能够暗示着非物质性媒介所体现的摧枯拉朽的全新面向和流变生成的内在潜能;它也同时承载着非物质性媒介所带来的不稳定性、复杂性以及随时面临混乱失控的可能性。与此相对应的,散文电影大量涌入网络媒介空间的不确定系统之中的代价亦即是牺牲影像自身的媒介物质性换取非物质性;然而,这一物质性所指向的是光、胶片、原作、颗粒等“灵晕”之物,对于这些元素的彻底放弃必然会面临不被原有“正统”评价体系承认和失去确切“在地性”归属的问题。

进而言之,为服从网络媒介空间的影像流通逻辑,影像一方面需转化为“失重叙事”的体裁形式,另一方面则不得不降格为“贫乏影像”(Poor Image)的媒材形式。幸运和不幸兼具的是,散文电影同时迎合了这两种转向的诉求,亦同时承受着双重变革下的苦难。较之在影院公映的高分辨率的、正统的原版电影,大量独立制作的、具有个人日记性质的散文电影不仅具有对于传统中心化叙事机制的背离,还兼具对“原作”(Original Work)之恋物倾向的激进反抗。由于这一不被传统电影工业体系承认的原罪,这些实验性、先锋性、非商业性的散文电影无可奈何地“自由落体”:“它被逐出了电影曾经一再寻求庇护天堂……成为数字化无人区的流浪者,不断地改变着它们的分辨率、格式、速度和媒介,有时甚至会失去名称和所属。”[21]这一“贫乏”的处境恰恰是史德耶尔前期散文电影作品的遭遇。2009年,史德耶尔写作了《捍卫贫乏影像》(“In Defense of the Poor Image”)一文,这篇文章不仅是在为被逐出影像再现体系和商业流通机制的“贫乏影像”辩护,亦是在为包括她自身创作的作品在内的这些无所归依的、陷于贫乏处境的“散文电影”正名。

散文电影利用网络媒介空间扭转其边缘地位确有一线生机,而扭转这一权力格局的关键就在于“复制”的某种双重性。在影像力图忠实再现原型的时代,复制作为一种对于原作的削弱机制存在;而在影像生产—流通—消费的循环机制中,“数字化的事物总是作为复制品(Copy)存在,总是被复制(Copied),或者总是在复制(Copying)。復制这一行为从其物质性语境中抽象出来,作为了数字传播的‘普遍原则(a Universal Principle)。” [22]大量散文电影因其自身的“贫乏”特质反而可以与信息媒介完美融合,进而“被轻易地解析和复制,在传播便利性的加持下不断加速繁殖”[23]。然而,网络媒介空间的去物质性以及数字流通机制的加速主义正如自由落体的坠落本身一般,与“失重”相伴而生的“失控”持续困扰着她。史德耶尔在先后发表的《数据之海:数据真理妄想与(错误)模式识别》[“A Sea of Data: Apophenia and Pattern(Mis-)Recognition”,2016][24]和《数据之海:模式识别和企业泛灵论(分支版本)》[“A Sea of Data: Pattern Recognition and Corporate Animism(Forked Version)”,2018][25]中全面论述了她对于去物质性的网络数据库的担忧;与此同时,她近年来的作品如《任务完成》(Mission Accomplished: Belanciege,2019)、《社交模拟》等则表达了她对数字流通机制下的数字愚蠢(Digital Stupidity)、算法预测失序等造成的“创造性破坏”(Creative Destruction)现象之焦虑。[26]史德耶尔认为:贫乏影像、垃圾信息(Poor Piece of Information)和不洁数据(Dirty Data)在持续加速的流通系统和无形的算法手段构造的“莫比乌斯环”里弥漫成一种“信息疫情”(Infodemic),并且它们“比病毒扩散得更快、更容易”[27]……

在史德耶尔对于网络媒介空间心存不安的同时,传统影院权威身份的不断祛魅和博物馆电影的异军突起似乎让她看到了安置散文电影的另外一条出路。这一影像处境的易位使她对于散文电影可能归属的两个目的地举棋不定。史德耶尔对待散文电影融入数字流通主义的态度就像她对待网络媒介空间的态度一样激进而矛盾。一方面,她希望捍卫散文电影之为“贫乏影像”的地位、身份和权力;另一方面,她又希望洗去散文电影在网络媒介空间中所呈现出的“贫乏”特质,重新获得影像阶级社会里所谓“正统”的评价体系之承认。可是,如果要一以贯之地捍卫散文电影的“贫乏”特质,那么必然需要对“富足影像”及其所代表的阶级体系报以嘲弄、揶揄、讽刺的态度;如果想解决散文电影的身份问题和归属问题,最终只能放弃自己的激进诉求,因为网络媒介空间并不能完美地满足史德耶尔安置“贫乏影像”的渴望。

基于此,史德耶尔对于她面前的这两条路径均顾虑重重。路径之一,即她的前期散文电影和艺术主张所宣扬的:放逐散文电影这一影像阶级社会中的“无产阶级”,使其上传到去物质性的、流动的、无归属的网络媒介空间以“贫乏”的特质而获得更大的传播量,进而与全世界的观者达到不可见的共振。路径之二则是她在近年来的艺术作品和演讲中的某种冀望:散文电影等其他非正统叙事的电影固然无法在传统的影院中获得上映机会,也貌似难以在网络媒介空间中捍卫自身的身份,但或许它们可以退居于“电影化空间”(Cinematic Space)里,“作为影像装置在博物馆或美术馆这样的艺术空间(Art Space)展出,换言之,安置在各种形式的‘白立方(White Cube)。”[28](图5)

三、重启剧场:“白立方”的抵抗与无力

如果要转向路径之二,即试图以某种“落地”的、回归物质性的诉求来缓解网络媒介空间带来的“持续失重”的主体恐慌,那么必须对影像“落地”的可行性以及主体“复归”的可能性进行求证。以多元性展厅对抗二元性影院,以物质性剧场对抗网络媒介空间,以参与性主体对抗消失的作者性则是史德耶尔为解决这两个问题所交出的综合答卷。她在文章《博物馆是工厂吗?》(“Is the Museum a Factory?”,2009)中提出:不被影院体系承认的散文电影能够以“博物馆电影”的形式复活,并且,“重启博物馆”也能够作为媒介更迭的大环境下重建观影场域的一条出路。史德耶尔将博物馆理论化为一种围绕文化消费工作而组织的新型“工厂”,将观影场域与观影主体的交互关系类比为“工厂”与“工人”的关系——这一关系在勾连了场域与主体的同时,也具有强烈的政治色彩。[29]博物馆的确在“场域重建”和“主体重塑”这两个层面具有“抵抗”之优越性。首先,艺术馆的多元部署能够挑战传统影院剧场的中心结构,多屏影像装置的结构能够使散文电影的开放性形式得到实体化的全面呈现。其次,观众的角色从剧场的中心化机制下从被动主体转换为分散的、积极的参与性主体,“白立方”的生产性转向与观众的参与性转向,将增加这一权力博弈的胜算。[30]

“白立方”的第一重抵抗为观影结构的“开放性”。第一,“开放性”体现于美术馆的空间呈现结构:博物馆展厅空间的分散屏幕区别于传统影院单一屏幕构成的中心结构,它形成了多视角、全视角的发散场域。它通过不完整的、模糊的、破碎的和不知所措的视觉,取代了传统影院里观众受制于权威性的单一银幕影像的凝视。第二,“开放性”体现于美术馆的观众组织结构:博物馆电影的叙事结构以及博物馆场域的装置空间面向的是分散在空间中的“群众”(Multitude)[31],而非强调秩序性、整体性、集体性的“大众”(Mass)——前者只是一个被暧昧划分的群体,是一批随机聚合起来的、无组织性的人群。影院观众与博物馆观众的差异正如大众与群众、集体与群体的分殊——这一分殊来自规模化、中心化的电影空间与分散化、原子化的博物馆装置空间的殊异,其制造了限制与分散、同质与多元之间的对峙。博物馆在空间呈现结构和观众组织结构上体现出的两重开放性是紧密联系的:正是因为分散的屏幕、去中心化的展厅布置、去仪式化的“白立方”结构,使得博物馆空间无法像电影院那样形成融贯的人群,仅能通过分离和差异化让人们散落在时间和空间中。

第二重抵抗为观影仪式的“灵活性”。史德耶尔认为,从“电影院”到“博物馆”场域转向,则如“工厂”这一组织形式在新自由主义经济推动之下由“工业工厂”(Industrial Factory)到“社会工厂”(Social Factory)的转型过程一样戏剧化。“监禁观众的影院正如监禁工人的传统工厂,两者都是纪律空间和禁闭空间”[32],进入影院的观众仿佛按时刻表进入厂房的工人,而离开电影院的观众和离开工厂的工人也是一个类似的群体——他们受到时间的约束和控制,定期集合、释放。然而,从博物馆里排队入场或陆续离开的观众与根据电影场次定期聚集与解散的观众则分属于完全不同的时空集合,“在电影作品放映期间离开”——这一影院话语体系里的背叛行为成了任何装置空间中的标准行为:“在博物馆的装置空间里,观众在事实意义上成了叛徒。”[33]观众可以自由地在博物馆里各个黑房间进进出出,习惯于被分散的屏幕装置扰乱视野,这意味着传统影院里约定俗成的种种观影仪式的取消。那么,观影场域与观看主体之间的互动关系也将更为流动和灵活,而这一灵活性在时空意义上使人群组织在一起,又能够在对群众的分散、移动和重组之统筹过程中将观看主体淹没在相对不可见性中。

第三重抵抗为观影行动的“生产性”。各类博物馆、美术馆能够成为当代生产的温床,即影像、术语、生活方式和价值观的温床,而观影主体的行动也代表其共同参与了这场“生产性转向”(Productive Turn)。史德耶尔回顾道,实验电影、政治电影这些逃离正统叙事的电影最初确实是在工厂里进行放映的,比如电影《熔炉时刻》(The Hour of The Furnices, 1968)。[34]现如今,这些影片摆脱了在工厂里放映的处境,显现于博物馆的“白立方”內;然而,它们仍然如同那些在工厂里放映的“第三世界电影”一般,具有一种实验行为和政治行为的弥合之“事件”效力,刺激着观众从静观者蜕变为行动者,从接受者转化为创作者。这些电影在博物馆这一分散空间中不断交换、流通,观众在观看影像的同时参与到这一“事件”中去。可见,史德耶尔将博物馆比作“社会工厂”,意味着这一场域在破坏了主体的集中活动的同时,又促成了主体的生产性参与。换言之,作为工厂的观影场域从“工业工厂”形式向“社会工厂”形式的转向不仅是一种“去分化”的转向,也是一种生产性转向。影像不断放映,观众进进出出,生产持续进行,属于主体的私人领域与属于影像的公共领域在此情况下一起陷入了这一模糊的“超生产”(Hyperproduction)界域中去。这种生产方式比工业生产更为密集,“因为各种感知都被引入生产,观众的审美能力和想象实践都被媒介所利用”[35],作为消极被动的静观者的观众变成了积极的、“作为劳动者的观众”(Spectator-as-laborer)——“观看就是劳动”[36]。

基于此,史德耶尔曾对“博物馆电影”的前景十分乐观。她曾踌躇满志地认为:“尽管只有糟糕的投影设施和差劲的装置设备,这些作品仍然催生出一种令人惊喜的内在欲求……成群结队的人弯腰蹲伏,以便一睹这些政治电影和录像艺术的风采。” [37]可惜的是,史德耶尔的这一热望只是一种纯粹的奢想——她在后期也否定了自己的这一“蓝图”。首先,她自己的作品向高清视频靠拢,重新拥抱了再现体系下她曾反抗的由“富足影像”建立起的评价机制,如今她的散文电影不过是另一种形式的“院线电影”。[38](图6、7)其次,“博物馆电影”亦同时面临着“主体性困境”,这将导致博物馆自身或许无法作为承接这一失重恐慌的现实场域。博物馆散文电影的主体性之所以可以被重新讨论,是因为它已经不仅仅指代作者的自我书写,“它也迫切等待着甚至要求着观众的回应、质疑、挑战乃至否定。”[39]而这一复杂的、双重的主体性或许是因为它“跨越了两个身体——私人自我和公共自我,那喀索斯式的影像(narcissistic image)和作为‘社会影院(the cinema of society)存在的周遭世界之影像”[40]。但是,纵然有这一背景作为支持,史德耶尔的这一尝试在理论上亦无法自圆其说,在行动上也仍然“任重道远”。史德耶尔将重建“主体性”的诉求放置于自己的艺术主张的中心,但是其艺术主张的薄弱之处正是在于主体性一环。

“重启博物馆”之于散文电影主体性重塑的三重诉求可概述为:以多屏幕影像装置实践重建观众主体的参与性,以观众的参与主体性弥补散文电影自身逐渐消失的作者性,进而以观看模式的生产性转向拯救散文电影所陷入的主体“失重”恐慌。然而,这一诉求宣扬了博物馆作为电影院“替代空间”的吸引力的同时,也揭示了其无可回避的局限性。[41]在史德耶尔《自由落体》及其之后的作品里,她一直尝试通过博物馆的多屏幕装置和“白立方”的组织形式将观众的“主体性”参与纳入其中,似乎是在通过引入新的主体来为内在于散文电影中愈发不清晰的、属于创作者本身的主体性“找补”——这或许是一种另辟蹊径的回应选择,但这同时也是一种逃避行为。观众的“主体性参与”仅仅在正在进行的“事件”中能够与电影的“作者性”达到沟通与交互,它终究不属于作品自身,反而佐证了影像内部主体性过度缺席的事实,以至于观众的意见与行动能够随时“趁虚而入”。这一局限使得史德耶尔的主张和实践再次面临自反性困境:如果要把从观众那里褫夺而来的动态“主体性”在作品中保持下去,那么作品必将沦为“事件”,而事件又不具备“持存性”;如果要恢复作品作为艺术物的稳定持存之性质,那么观众的“主体性参与”将对其毫无意义甚至有害。史德耶尔再度陷入困局的根源或许藏在她笃信的“观看就是劳动”这句双关性断言中。在她对于“重启博物馆”充满信心的时候,她只看到了“观看就是劳动”意味着主体能动性的参与;而她在实践过程中却无法打消对于这一蓝图的忧虑,则在于她逐渐意识到了主体能动性的“被迫参与”同时也是一种“人力剥削”——这种剥削不但可以是对于观众的,也可以是用以反噬电影自身的。

四、回望“自由落体”:“再定义”与“重定位”

史德耶尔对贫乏影像和散文电影的辩护陷入了某种两难境地——前进将迈入“概念自反”,回撤将陷入“二律背反”,这导致她不得不瞻前顾后、左右为难。在种种迂回、游移、骑墙的尝试中,她的辩护之矢甚至她自身都彻底“自由落体”于未见分晓的“悬置”里。这体现在她的艺术主张和艺术创作的“言行不一”和她试图使其“并行不悖”的种种激进尝试之中。就其艺术主张而言,史德耶尔不甘心散文电影在传统影像阶级社会的边缘地位,激进地提出自己的种种诉求,试图利用网络媒介与博物馆空间夺取“贫乏影像”的正统叙事地位,却又同时对互联网与“白立方”的未来忧心忡忡。就其艺术创作而言,我们可能需要对史德耶尔目前的散文电影作品做一个“再定义”和“重定位”了。如今,观众几乎不可能在没有版权的网络媒介空间完整见证她的最新作品了,可见她的“后电影散文”已经脱离了其诞生之初对散文电影的期待——它不再是影像阶级社会中低清的、劣质的、无版权的“流氓无产者”。位于博物馆正中的散文电影以“影像装置”的形式和传统意义上位于影院正中的胶片电影在结构和媒介这两重层面都呈现出某种“对偶”性质的“分庭抗礼”之势。这一格局的体现或可称之为散文电影的胜利,但是,这是否也说明散文电影放弃了自己的阵地,也忘却了自己的本原,转而被收编为另一种延展形式的“正统电影”呢?诚然,我们仍然能够以某种“流变”的思路去为史德耶尔进行“再辩护”,即在大前提上退回到本文开篇的“延展”电影的思路,认为史德耶尔等人的散文电影创作只是拓展了散文电影的概念,加速了散文电影对于传统院线电影的夺权行动。但是,这种辩护思路最终指向的仍然会是史德耶尔的失败:即她所谓的“自由落体”思想实验以及相应的“后电影散文”实践或许只是一场幻觉。

这一结论可能会让某些读者感到失望:执着于对“自由落体”所指向的未来做出确定的断言是无意义的,它会让我们同样陷入史德耶尔的自反性困局中去。不过,这恰好回应了让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)的忧虑:当某一对象的未来过于清晰——如“2+2=4”一般准确时,它便迎来了自身的死亡。[42]藉此,不妨让我们重新审视“自由落体”的多重意义:“坠落意味着毁灭与死亡,亦代表了爱情与放纵、激情与屈服、衰落与灾难。坠落既是损坏,又是解放,它是将人变成物、将物变成人的状态。”[43]换言之,这种暧昧和混沌恰恰是一种生机重现的可能,引导我们重新思考电影的本体与电影的未来——它并非一种二元性的封闭式结构,亦非指向一种非黑即白的辩证法式未来;它或许是博尔赫斯(Jorge Luis Borges)在小说《小径分岔的花园》(El Jardín de Senderos que se Bifurcan,1941)所指向的无限可能性的多重宇宙,在“悬而未决”中肯定了未来的所有肯定性。

作者简介:周厚翼,复旦大学哲学学院硕士研究生,研究方向:法国艺术哲学、电影理论。

注释:

[1] 安德烈·戈德罗(André Gaudreault)与菲利普·马里翁(Philippe Marion)在《电影的终结?数字时代危机中的媒介》(The End of Cinema? A Medium in Crisis in the Digital Age,2015)一书中详细探讨了“电影之死”这一话题。André Gaudreault and Philippe Marion, The End of Cinema? A Medium in Crisis in the Digital Age, trans. Timothy Bernard, New York: Columbia University Press, 2015.

[2] 诚然,我们可以承接“延展”电影的思路为电影的身份进行辩护,认为电影一直没有消失,只是其制作流程已经逐渐远离胶片与光学的影像游戏,从影像再现(Representation)体系下的模拟过程转变为影像再生产(Reproduction)体系中高度数字化的过程。数字技术与影像生产体系下的资本流通环节相交汇,革新了影像世界的权力形式和生活体验的表征方式。

[3] 史德耶尔不仅是目前十分活跃的艺术创作者,亦是激进的艺术理论学者。她在进行艺术创作的同时,也发表了一些同名学术论文作为捍卫她的艺术理念及其艺术实践的檄文,她的作品和文章形成了一种互文关系,但又处于相互独立的状态。

[4] 史德耶尔认为,“它(电影)被杀死了,或者至少它陷入了永久昏迷”,与此相对应的,互联网“并没有死。它是不死的,它无处不在”——在这一没有窗户也没有藩篱的结构里,互联网这一环境“就像九十年代新兴多厅影院(Newly Multiplexed Cinema)一样充满活力”。Hito Steyerl, “Too Much World: Is the Internet Dead? ,” Too Much World: The Films of Hito Steyerl, ed. Nick Aikens, (Berlin: Sternberg Press, 2014), pp.29-40.

[5] 漢斯·里希特(Hans Richter)在文章《散文电影:一种新形式的纪录片》(“Der Filmessay, Eine Neue Form De Dokumentarfilms”,1940)中提出了“散文电影”这一概念。亚历山大·阿斯特吕克(Alexander Astruc)在《新前卫的诞生:相机—笔》(“The Birth of a New Avant- Garde: La Caméra-Stylo”,1948)这篇文章中将电影拍摄设想为一种个人“写作”,认为未来的电影或许可被塑造为一种电影散文(Filmic Essay)式的哲学形式。在《电影的未来》(“The Future of Cinema”,1948)一文中,阿斯特吕克进一步阐发了电影是否能够像散文一样传达出思想这一话题。当代学者劳拉·拉斯卡罗利(Laura Rascaroli)在《私人摄像机:主观电影与散文影片》(The Personal Camera: Subjective Cinema and the Essay Film,2009)一书中认为,散文电影是“个人写作”对于“主观视角”和“第一人称”的宣扬可被看作一种自我觉醒和自我肯定的政治行动。二十世纪中叶至今涌现了大量经典的散文电影:如阿伦·雷乃(Alain Resnais)的《夜与雾》(Nuit et Brouillard,1955)、让—吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)的《电影史》(Histoire[s] du Cinéma,1997-1998)、汤姆·安德森(Thom Andersen)的《洛杉矶自动放映》(Los Angeles Plays Itself,2003)等等。上述片名直观地体现出此类影片或许更像是一篇又一篇影像格式的文学散文。

[6] Timothy Corrigan, The Essay Film: From Montaigne, After Marker, Oxford: Oxford University Press, 2011, p.4.

[7] Ibid..

[8] 科里根举例,迈克尔·摩尔(Michael Moore)拍摄的散文纪录片《医疗内幕》(Sicko,2007)和埃罗尔·莫里斯的(Errol Morris)的《战争迷雾》(Fog of War,2003)均可佐证这一点。

[9] David Riff, “‘Is this for real?A Close Reading of In Free Fall by Hito Steyerl,” Too Much World: The Films of Hito Steyerl, pp. 133-148.

[10] Sven Lütticken, “Hito Steyerl: Postcinematic Essays After the Future,” Too Much World: The Films of Hito Steyerl, pp.45-62.

[11] 杨国柱:《黑特·史德耶尔:后论文电影的当代策略》,《世界电影》,2022年第6期,第40-51页。

[12] Hito Steyerl, “In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective,” The Wretched of the Screen, Berlin: Sternberg Press, 2012, pp.12-30.

[13] 张引:《视角的裂缝:影像意义生成的转述困境探析》,《北京电影学院学报》,2021年第12期,第16-27頁。

[14] “思想的散文化”不同于“散文化思考”(Essayistic Thinking)。后者是基于苏格拉底“问—答—问公式”(Question-answer-question Format)而提出一种思想模型,旨在强调思想主体之间的可交互性、可对话性以及思想与文字间的可转述性;而前者旨在强调散文化思维带来的某种负面隐忧。

[15] Daniel Rourke, “Falling into the Digital Divide: Encounters with the Work of Hito Steyerl,” Afterimage, Vol.40, No.5, (2013), pp.19–22.

[16] Noam Segal, “Prediction in the Era of Digital Stupidity: Hito Steyerl,” Flash Art 334, (Spring ,2021), Available at: https://flash---art.com/article/hito-steyerl/(2023-1-11).

[17] Hito Steyerl, “In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective,” pp.12-30.

[18]Ibid..

[19] Ibid..

[20] Despina Zefkili, “Hito Steyerl: How To Build a Sustainable Art World,” Conversation, (October ,2019), Available at: https://ocula.com/magazine/conversations/hito-steyerl/.([2023-1-11)]

[21] Hito Steyerl, “In Defense of the Poor Image,” The Wretched of the Screen, pp.31-45.

[22] Daniel Rourke, pp.19–22.

[23] 周厚翼:《从“贫乏影像”到“权力影像”——AI算法时代的影像政治》,《北京电影学院学报》,2023年第1期,第76-87页。

[24] Hito Steyerl, “A Sea of Data: Apophenia and Pattern (Mis-)Recognition,” e-flux journal, (Vol.#72, April, 2016), Available at: https://www.e-flux.com/journal/72/60480/a-sea-of-data-apophenia-and-pattern-mis-recognition/(2023-1-18).

[25] Hito Steyerl, “A Sea of Data: Pattern Recognition and Corporate Animism (Forked Version),”In Clemens Apprich, et al., Pattern Discrimination, Lüneburg: Meson Press, 2018, pp.1-22.

[26] Noam Segal, https://flash——art.com/article/hito-steyerl/(2023-1-11).

[27] Ayham Ghraowi, “Dance Dance Rebellion,” Hito Steyerl: I Will Survive, eds. Florian Ebner et al., Leipzig: Spector Books, 2021, pp.6-28.

[28] Hito Steyerl, “Is A Museum A Factory?,”The Wretched of the Screen, pp.60-76.

[29] 史德耶爾以哈伦·法罗基(Harun Farocki)的散文电影作品《工人离开工厂》(Arbeiter Verlassen die Fabrik, 1995)为例,试图说明观众们逐渐离开播放院线电影的传统影院,转而在博物馆里去欣赏以“录像装置”名义播放的另一种电影的现象,正如工业转型时期工人们从标志着集中生产的厂房里大规模撤离,转而进入到各种细分领域中去的历史。参见Harun Farocki, “Workers Leaving the Factory,” Nachdruck/Imprint: Texte/Writings, trans. Laurent Faasch Ibrahim, (New York: Lukas&Sternberg, 2001), Available at: http://archive.sensesofcinema.com/contents/02/21/ farocki_workers.html([2023-1-17)]..

[30] 正如伊恩·怀特(Ian White)在2007年德国奥伯豪森(Oberhausen)举办的国际短片节提出:“一种特殊的电影院”也可能是一种“独特的博物馆”。Ian White, “Kinomuseum,” Kinomuseum: Towards an Artists Cinema, eds. Mike Sperlinger & Ian White, (Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther Konig, 2008), p.13.这一博物馆可以“基于无常(Impermanence)、即时(Immediacy)、瞬时(Temporal)、暂时(Temporary)的原则被组织……而观众席才是博物馆的永久展览,观众则作为博物馆积极的、决定性的代理人。”(Ian White, p.14.)

[31] 史德耶尔笔下的“群众”并非一个新的社会阶层,它没有能力去挑战或者取代迈克尔·哈德特(Michael Hardt)和安东尼·奈格里(Antoni Negri)在《帝国》(Empire,2001)中提出的国家经济和政治秩序的模式;相反,史德耶尔借鉴了保罗·维尔诺(Paolo Virno)更加矛盾的观点,认为大众是一种没有阶级意识的力量——因为它不是一个阶级——而是由其“自我生产的潜力”(Its Potential to Produce Itself)来定义的。Sylvère Lotringer, “Foreword: We, the multitude,” Paolo Virno, A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life, (trans. Isabella Bertoletti et al., New York and Los Angeles: Semiotext, 2004), pp.7-21.

[32] Hito Steyerl, “Is A Museum A Factory?,”pp.60-76.

[33] Ibid..

[34] 作为一部宣称反对新殖民主义的“第三世界电影”(the Third Cinema),《熔炉时刻》这一装置作品每一个屏幕上都挂有一条写着“每个观众不是懦夫就是叛徒”[引用弗兰茨·法农(Frantz Fanon)的《地球的不幸》(Wretched of the Earth,1963)]的横幅。史德耶尔认为,这些横幅的目的是打破电影制片人和观众、作者和生产者之间的界限,从而创造一个政治行动的领域。

[35] Hito Steyerl, “Is A Museum A Factory?”, pp.60-76.

[36] Jonathan L. Beller, “Kino-I, Kino World,” the Visual Culture Reader, ed. Nicholas Mirzoeff, London: Routledge, 2002, p.61. (Cited in Hito Steyerl, “Is A Museum A Factory? ,” The Wretched of the Screen, pp.60-76.)

[37] Hito Steyerl, “Is A Museum A Factory?”, pp.60-76.

[38]近年来她较之于前期创作的、大量在网络平台流通的低清晰度散文电影大相径庭的多通道高清散文电影作品[如《太阳工厂》(Factory of the Sun,2015)、《演习》(Drill,2019)、《莱昂纳多的潜艇》(Leonardos Submarine,2019)]即是有力的印证;更不必说她为了积极迎合博物馆体制的观念装置作品如《免税艺术》(Duty-Free Art,2016)、《发电厂》(Power Plants,2019),以及观念雕塑作品《原型1.0和1.1》(Prototype 1.0 and 1.1,2017)等。可见,史德耶尔终究不甘心自己的作品成为“贫乏影像”进入到网络媒介空间的角逐机制中去,她仍然希望它们是“正统”的、受尊重的、有版权的。

[39] 姜宇辉:《论文电影作为电影—哲学的一种强连接可能》,《电影理论研究(中英文)》,2022年第2期,第18-30页。

[40] Timothy Corrigan, p.16.

[41] Maeve Connolly, “Shared Viewing: Moving Images in the Cinema and Museum,” Millennium Film Journal, Vol.58, (2013), pp.18-27.

[42] Jean Baudrillard, Léchange Symbolique et la Mort, Paris: ?ditions Gallimard, 1976, pp.7-13.

[43] Gil Leung, “After before now: Notes on In Free Fall,” Picture This, (8th August, 2010), available at: http://www.picture-this.org.uk/library/essays1/2010/after-before-now-notes-on-in-free-fall(2023-1-17, Cited in Hito Steyerl, “In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective,” pp.12-30.)