当代琵琶演奏为何鲜现流派?

——论指法建构的乐曲风格与流派特征

2023-06-10何湾湾

○齐 琨 何湾湾

引言:从聆听开始

2003年,我在香港中文大学攻读博士学位,为导师准备讲课资料的过程中,听到阿炳演奏的《大浪淘沙》。从小学琵琶的我,对于《大浪淘沙》这首乐曲不仅有近二十年的演奏经验,也听过不同表演者的演奏版本。如果从风格上说,这些演奏版本没有太多差异,但阿炳的表演风格和我熟悉的现代版《大浪淘沙》差别很大。出于音乐学本能,我心存疑问:是不是两个版本的旋律存在差异?在随后的记谱分析课上,我以阿炳版和刘德海版《大浪淘沙》的音响资料为分析对象,针对旋律骨干音进行了记谱,结果是90%以上完全相同。在分析中,虽然我找到了形成风格差异的要点是指法差异,但没有找到可以此论证的学术点,相关内容的写作搁置了近二十年。

近年来,我对音乐表演理论领域产生兴趣,也理解到这一领域的研究需要基于理论与实践的共同经验上,才能给予深度观照。在指导琵琶表演专业博士研究的过程中,演奏技法成为我们关注的焦点,随即产生了重写比较两个版本《大浪淘沙》①本文采用的音响分析文本为华彦钧演奏,杨荫浏、曹安合录制《大浪淘沙》,载《民间音乐家华彦钧(阿炳)纪念专辑1893—1950》,CD,1996年;刘德海演奏《大浪淘沙》,载《20世纪中华乐坛名人乐曲珍藏版》,2000年。表演风格的念头,并邀请杨靖老师与我合带的博士研究生何湾湾,一起分析两个版本的音乐形态数据。何湾湾记录了她第一次听阿炳版《大浪淘沙》的感受:

这是我第一次听1950年8月杨荫浏、曹安合录制阿炳的《大浪淘沙》。因为对这个曲子特别熟悉,所以一听就发现乐曲与我学习的版本,在乐谱上相似度非常高。阿炳的演奏速度很快,中间有些指法我觉得像是“小搓”②快速的“弹—挑—弹”或“弹挑弹挑—弹挑”,类似加倍速度的前十六后八节奏型或四个十六分音符加两个八分节奏型的组合,但总时值不超过一个八分音符,甚至更短。,非常惊讶他的快速技巧比我想象得要好很多。还用到“弹”“摭”以及“双”接“轮指”等这类在我原有认知里觉得非常“现代”的指法组合。蚕丝弦的声音也比我想象得要“硬”“坚实”,没有预期“吴侬软语”般的温柔、细腻,发音感觉更像是北方人在说话,“铿锵”且“直接”。

在她的表述中,作为有多年表演经验的琵琶演奏者,首先对这首乐曲在心中有一个乐谱的概念,其次对于风格差异也有明显的感受,主要从速度、力度、指法三个方面给予了具体描述,阿炳版风格的显著点在于速度偏快、声音偏硬、风格爽朗且直接,我们熟悉的刘德海版本则因较多使用左手“吟”“猱”“推”“拉”的润腔技法,使得这首乐曲显现悠长舒缓的风格特征。

在对中国传统器乐指法研究中,提出了一系列相关概念:指法变奏(袁静芳1983年)、指位功能(王先艳2013年)、指法思维(萧梅;李亚2019年)、指法原则(徐欣2019年)、指法套路(杨玉成2022年),这些学术概念都指向传统器乐研究的重要关注点—演奏者的手指运动规律与观念,这正是萧梅教授所言的中国传统音乐核心特征:“对应于一种以作曲家‘作品文本为中心’的音乐活动,中国传统音乐的发展历程则孕育了一种以演奏家为中心,并以奏(唱)操作行为为核心的注重过程、动态、功能的整体性(Hoslistic)音乐观念。”③萧梅:《“樂”蕴于身—中国传统音乐的实践观》,《人民音乐》,2008年,第5期,第61页。

本文的关注点在于指法音色、指法组合、指法布局形成的琵琶演奏声音个性特征,正如副标题给出的论文主旨:期望探讨琵琶指法与形成风格和创立流派的关系。这里的“指法”概念不仅包含一般意义的演奏技法,还包括触弦力度、角度等运指方式。对于指法与风格的讨论,我们以阿炳版与刘德海版《大浪淘沙》的听觉比较与形态分析给出了回答。风格是形成流派的基础,因此我们期望将风格分析推进至对流派成因的归纳。在传统音乐发展过程中,流派无疑是某一艺术门类高度发展的标志、传承演变的动力。然而,经历了清代民国各派琵琶的色彩纷呈之后,在当代琵琶演奏得以高度拓展的今天,为何流派现象反而趋向式微?这是一个相对复杂的问题,可以将其笼统地归纳至时代特征、教育模式、乐器改革等方面,但得出的结论容易趋向泛泛之谈。我们通过聚焦清代民国时期琵琶各派传承的众多琵琶谱之比较与分析,从指法这一具体角度,探究其原因。

一、由听觉感受进入形态分析:密集的点与疏朗的线条

如何从表演的角度进行音乐风格分析?这是我在面对本选题时需要思考的相关研究方法的内容。在最初的近十天分析工作过程中,我迷失于阿炳与刘德海琵琶演奏左右手技法的细节中,他们既有琵琶基本指法的相同运用,也存在表演者个性指法的运用,而零星的个性指法无法作为分析整体风格差异的案例支撑,纠结再三也没有实质性学术进展。

十天的无效工作最终让我暂时放弃了理性分析,让自己脱离期望尽快完成分析的心理,放松下来,进入聆听音响的感受与比较。一方面对整首乐曲进行两个版本的聆听比较;另一方面,将全首乐曲节为23个片段,对每个片段进行反复比较聆听,体会两位表演者音乐风格差异的核心点,以及揣摩如何用文字传达我的听觉感受差异。听阿炳《大浪淘沙》,总是让我联想到苏南十番“南鼓王”朱勤甫那似白雨点般的鼓声;听刘德海《大浪淘沙》,更让我想起自己曾经受过的琵琶演奏技艺的要求,弹挑声音干净、吟猱余音绵长、轮指颗粒均匀,这些体会都指向一个关键词—指法音色。终于在一天的清晨,我写下如下话语:对于同一首作品,阿炳更倾向于展现“密集的点”,刘德海追求呈现的是“疏朗的线条”;阿炳的音乐风格更接近锣鼓的嘈杂,刘德海的音乐风格则贴切于丝弦乐器的悠扬。这样的结论趋向感官描述,我期望以分析进一步厘清是什么样的音乐要素,实现了阿炳“密集的点”与刘德海“疏朗的线条”。

从乐谱长短来看,阿炳版《大浪淘沙》有112小节,刘德海版本删除了其中的第57—66小节。在记谱过程中,我们首先记录了旋律框架中的主要音符,分析结果发现两个版本乐谱中的骨干音完全一致。

随后我们分析了两个版本的演奏速度与力度(见图1、图2)。乐曲速度方面,刘德海演奏版相较于阿炳版本来说,慢板速度要放宽很多,更稳重、温和,快板部部分速度谷值和峰值差更大,峰值速度更快。在力度方面,阿炳版本的力度对比不大,旋律一直以比较平均的力度进行。刘德海版强弱对比明显,尤其是第90拍左右第三段,进入全曲高潮,无论在力度还是速度上都给予了充分强调与展现。

图1 阿炳版《大浪淘沙》全曲力度与速度曲线图

图2 刘德海版本《大浪淘沙》全曲力度与速度曲线图

在如下图所示的两个版本的全曲波形图(见图3、图4)上,可以明显且直观展现我感受到的指法音色 —“密集的点”与“疏朗的线条”。总体而言,阿炳演奏的《大浪淘沙》声音布局密集,强弱比较均衡。刘德海演奏的《大浪淘沙》强弱对比明显,曲中时有“留白”,尾部留有很长的“余韵”。

图3 阿炳版本《大浪淘沙》全曲波形图

图4 刘德海版本《大浪淘沙》全曲波形图

二、指法音色形成的乐曲风格:阿炳版与刘德海版《大浪淘沙》之比较

我们将整首曲子分为三段:第一段取第1—69小节,为全首乐曲的旋律铺陈段落,速度平稳舒缓;第二段取第70—85小节,段落的标志元素为以单一指法“弹+摭”贯穿整个段落,节奏规整渐快;第三个段落取第85—112小节,为快板段落,结尾处节奏放缓至终止。④实际记谱中,比较而言,阿炳版在第56小节后多出8小节,为方便比较,我们截取了两个版本相同的部分。以下我将对形成这三个段落风格的指法组合与指法的速度、力度做逐一分析。

(一)影响风格形成的核心要素:指法音色与指法组合分析(第1—69小节)

在整体分析中可以看到,两个版本上在相同旋律框架上,存在力度强与弱、速度快与慢、音色杂与纯的差异,因此可以把如何实现“密集的点”与“疏朗的线条”这一问题再具体化,即是什么构成了阿炳的平均力度与刘德海的强弱对比、阿炳演奏速度的急促与刘德海演奏速度的舒缓、阿炳音色的嘈杂繁复与刘德海音色的纯净悠长?我认为其核心要点为指法组合。构成同一旋律的风格差异的指法组合存在以下4种类型:

1.阿炳:“急轮+弹挑”VS刘德海:“缓轮+吟猱推拉”

以波形图(见图5、图6)比较阿炳和刘德海的轮指,可以清晰的看出,阿炳轮指的五指声音密集、形成一团且强调音头,刘德海轮指的五指声音平均、独立成音且余音舒缓,因此相比较而言,我将阿炳的轮指成为“急轮”,将刘德海的轮指称为“缓轮”。

图5 阿炳轮指波形图

图6 刘德海轮指波形图

对于同样一段旋律,阿炳以“急轮+弹挑”组合完成,刘德海以“缓轮+吟猱推拉”装饰。从听觉感受来说,急轮更近似锣鼓密集的点,右手点缓轮外加左手的“吟猱推拉”,使得旋律线条更为舒缓。相关指法差异详见表1。

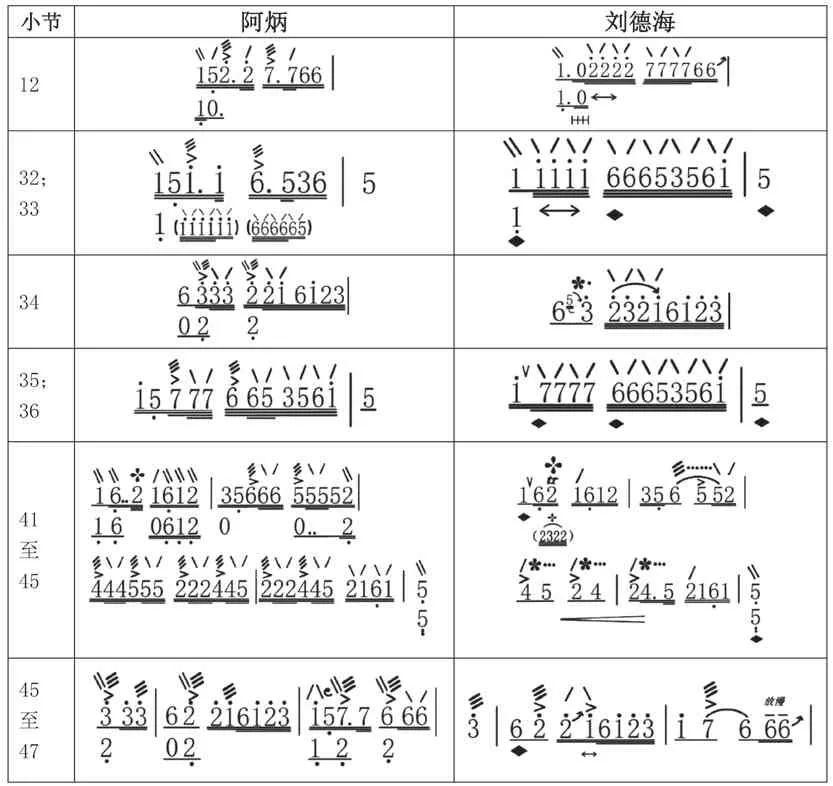

表1 阿炳“急轮+弹挑”组合与刘德海“缓轮+吟猱推拉”组合的比较

2.阿炳:“双弹+弹挑”VS刘德海:“单弹/双弹/缓轮+吟猱推拉”

“双弹”是阿炳拟近锣鼓风格的标志指法,阿炳的“双弹”近似鼓楗的重击。而对于同样的旋律,刘德海则采用更为多变的指法,或“单弹”或“双弹”或以“缓轮”给予变换表现。即便同样以“双弹”处理,阿炳运用的次数以及“双弹”的频率也多于刘德海(见表2中比较的第37;40;41;50;51;52小节),因此从听觉感受上能体会到阿炳演奏显现的“密集的点”。

表2 “阿炳双弹+弹挑”组合与刘德海“单弹/双弹/缓轮+吟猱推拉”组合的比较

3.阿炳:“急轮+双弹+弹挑”VS刘德海:“缓轮+单弹/分+吟猱推拉”

如果说“急轮”和“双弹”是形成“密集的点”之标志指法,那么将两种指法组合使用更是造成连续密集指法音色的“组合拳”。在阿炳版《大浪淘沙》中这样的组合并不少见,仅以前25小节为例,相关具体组合方式置于表3中。对于相同旋律,刘德海的指法组合方式中除了保留“缓轮”外,还将“双弹”改为力度弱减的“单弹”或者音色更为柔和的“分”,再配合左手的“吟”“猱”“推”“拉”,尽显声音的悠长。

表3 阿炳“急轮+双弹+弹挑”组合与刘德海“缓轮+单弹/分+吟猱推拉”组合的比较

4.阿炳:带有音头的“滚+弹挑”VS刘德海:“弹挑+吟”

在琵琶技法中连续且快速的弹挑称为“滚”,在现代演奏中也常以“滚”替代不可用“轮指”的音位上,以体现点的密集。阿炳的“滚”多带有明显的音头,在听觉感受上更接近“扫轮”,非常类似击鼓时带有音头的“滚奏”。相比较上述三类指法,阿炳的“带音头的滚+弹挑”是产生“密集的点”最有效果的指法组合。而对于这一类的相同旋律,刘德海的指法特征也极为明显,以左手以“吟”“猱”或更大幅度的“摆”的方式强调单个音的存在,而“吟”“猱”“摆”⑤“‘吟’或‘吟猱’,即左手手指按弦使其左右轻摇产生弦外余韵”(引自《华氏谱》《李氏谱》《王氏谱》指法凡例)。“‘猱’,为左手按弦得声后上下猱动使音清劲、富有逸趣”(引自《王氏谱》指法凡例》)。“‘摆’将弦按于品上摆动成不定之音”(引自《养正轩琵琶谱》指法凡例》)。以上三种由左手操作将原音与略低和略高之音快速地进行交换而产生乐音波动的演奏方式,当代琵琶演奏以“揉弦”泛指之。最终实现的音响效是单音的波纹式震颤,从而产生连续感。(见表4)

表4 阿炳带有音头的滚奏+弹挑组合与刘德海弹挑+吟组合的比较

在以上的比较分析中,我们呈现了指法如何影响实际的听觉旋律。如何从表演的角度理解旋律?我认为存在两种旋律:“谱子上的旋律”和“实际听觉感受到的旋律”。具体到演奏中,即为“表演者内心的旋律”和“观众听到的经过指法组合后演绎出来的旋律”。这也让我理解到为何我和何湾湾对两个版本的听觉感受不同,原因在于不同的学科领域训练了不同的听的方式。为何我第一次听到两个有风格差异的版本时首先想到的是旋律差异?缘于当时在香港中文大学攻读民族音乐学专业的我,在记谱分析课程中受到的训练是强调对音响实际听觉效果的关注与记录。何湾湾为何听完后觉得谱子没有太大差异,是因为在表演训练时的背谱演奏,让她心中有一个谱子,而参照这个谱子,阿炳与刘德海演奏的核心音符基本没有超出谱子的内容。

综上所述,对于相同旋律运用不同的指法音色与指法组合,可以形成存在差异的实际听觉旋律,从而构成个体表演风格特征的一部分。

(二)相同指法形成不同音色:指法力度与速度的差异(第70—84小节)

在全曲的第70—84小节,阿炳与刘德海都运用了“弹(食指向外触弦发出的单音)+摭(食指与大指同时向内触弦发出的双音)”的指法组合。虽然是相同旋律和相同指法,却营造了不同音色效果从而构成风格差异。我们可以从以下波形图中直观地看到非常明显的差异。(见图7、图8)

图7 阿炳《大浪淘沙》第70—85小节波形图

图8 刘德海《大浪淘沙》第70—85小节波形图

从听觉效果来说虽然两个版本都使用了“单音+双音”结构的组合技法“弹+摭”,但指法的力度和速度安排和处理不同。如图7所示,阿炳的演奏音色整齐而规律,其中重音为右手“摭”时大指所发出,由于力度很大,其音色近似于“扣”⑥“扣”,右手拇指“勾”、食指“弹”,二指同时发声。,和单弹的力度构成了极具反差的对比。刘德海的演奏则极力削弱“摭”的右手大指力度,使其仅作为旋律的陪衬,而强调了右手单弹所演奏的旋律在力度方面表现的轻重起伏,正如图8所示的旋律强弱对比的效果中,有两次由弱到强的力度变化。

在速度方面,如下图九显现,阿炳演奏版的速度谷值为93.5BPM,峰值为145.3BPM,整体呈持续加速趋势,局部单位拍律动较为自由(图9中的点)力度变化较为平均,这说明出阿炳演奏的这个段落表现为较为匀速的渐快。图10则显示了刘德海版本平均速度(117.5BPM)虽然比华彦钧(118.2BPM)稍慢一些,但速度高低落差更大(谷值27.9BPM;峰值169.7BPM),单位拍律动相对规整,刘德海演奏这个段落有明显的由慢起入板并逐渐加速的时间布局。

图9 阿炳《大浪淘沙》第70—84小节的力度、速度曲线图

图10 刘德海《大浪淘沙》第70—84小节的力度、速度曲线图

以上的比较让我们看到力度、速度如何通过指法展现。综合而言,当我们谈论演奏的力度与速度时,其具体所指仍为指法运用的力度与速度,当指法的力度与速度设计与安排出现个体差异时,由此构成表演风格的差异。而作为研究者分析体会到的所谓指法的设计与安排是与演奏者的表演惯习和审美认知相联的,是有意识的技巧选择与无意识的表演惯习相结合。

(三)相似指法、力度、速度造就近似风格(第85—112小节)

第85—103小节为全曲的快板部分。如果仅从听觉效果上体会,我感觉这是刘德海与阿炳风格最接近的一个段落。在这个段落中阿炳的演奏保留了“急轮+双弹+弹挑”这种营造点的密集音色之指法组合,以及“扫轮/滚轮+双弹”这样加重音头的密集点的指法组合,如前文所述,这是阿炳形成其风格的重要因素,也是阿炳为这首乐曲给出的一系列标志性指法。

之所以能感受到在这个段落中刘德海的演奏风格更接近阿炳,是因为指法组合以及指法速度与力度更接近于阿炳原曲。首先,由于速度加快,慢板中的缓轮也转为快板中的急轮;其次,也运用了“急轮+双弹+弹挑”与“扫轮+双弹”的指法组合。

自第104—108小节为由快渐慢的段落,阿炳以带有音头的“滚轮”接“扫轮”完成,速度减慢不明显;刘德海则以“三指轮+四指轮+分”接“琶音+舒缓的长轮”完成速度的递减,进入慢板状态。在第109—112小节中,阿炳以“急轮+双弹”完成尾声,全曲保持了前后一致风格;刘德海则以“琶音+舒缓的长轮”、吟猱、泛音重回慢板的舒缓风格。

综上所述,我们在对阿炳版与刘德海版《大浪淘沙》三个段落的分析中,不仅体会到第一段落中因指法音色与指法组合的差异,形成乐曲风格的差异;在第二段的比较中感受到对相同指法给予不同的力度与速度的处理,也能构成在音色层面上的风格差异;第三段落的分析结论为相似的指法组合以及指法的力度、速度是形成风格相似的原因,从而以另一角度说明,指法组合以及指法音色处理是构成乐曲个人风格特色的核心因素。

三、指法建构的流派特征:清代至民国琵琶传谱之比较

在上述分析后,我们向更深一层追问:如果说指法是形成琵琶乐曲风格的核心,那么为何清代至民国,琵琶传承出现色彩纷呈的流派,而现今指法较之彼时更加丰富了,却鲜见流派的诞生?我们对这一问题的回答仍然以指法分析切入。由于无法聆听当时琵琶演奏的实际音响效果,因此从乐谱分析入手。

(一)琵琶流派与乐谱

目前我们所见无争议的、最早的刊印琵琶谱为华秋苹、华子同等编《琵琶谱》(后简称《华》谱)。另有一早期的手抄谱,《秘传鞠氏琵琶谱「闲叙幽音」》(后简称《鞠》谱)。该谱中虽未明确成谱年代,但据林石城先生考证,鞠士林为清乾隆嘉庆年间人氏⑦林石城译谱《鞠士林琵琶谱》“后记”:“鞠士林的确切生死年月,现尚未知。……但在鞠氏传抄本的‘新增凡例’中,残留有下列一行半字句:‘吾邑鞠先生讳士林,乾隆嘉庆间人,名誉海内,艺冠古今。今之所习者,皆先生所……’(下残缺)据此可知,鞠氏是清代乾隆嘉庆年间人氏。”林石城译谱:《鞠士林琵琶谱》(简谱译本),北京:人民音乐出版社,1983年,第51页。,并根据生活年代、曲目数量、乐曲段落标题三个方面判断,“《鞠》谱可能要比《华》谱为早”⑧林石城译谱:《鞠士林琵琶谱》(简谱译本)“译谱说明”,北京:人民音乐出版社,1983年,第53页。。其理由凿凿有据,读者可细读再另行判别,此处从略不论。关于指法,《鞠》谱在《华》谱指法凡例的基础上另有新增,乐谱中也记录了浦东鞠氏演奏的风格,这是《鞠》谱于对本文而言的意义所在。

清末民国时期琵琶表演流派主要有无锡派、平湖派、崇明派、浦东派。无锡派延继了《华》谱;平湖派经李氏家族五代⑨《李》谱自序中罗列了李芳园的高祖李廷森、曾祖李煌、先祖李绳墉、父李其钰的名讳,并细述琵琶作为家族爱好的五代传承过程。积累,由李芳园编撰刊印《南北派十三套大曲琵琶新谱》(光绪二十一年,1895年)(后简称《李》谱);崇明派经黄东阳、蒋泰、黄秀亭传承,至沈肇州出版琵琶谱《瀛洲古调》(民国五年,1916年)(后简称《瀛》谱);浦东派在《鞠》谱基础上,经鞠茂堂、陈子敬、倪清泉,至沈浩初刊《养正轩琵琶谱》(民国十八年,1929年)(后简称《养》谱)。此后,也有博采众长,独成一家者,如汪昱庭先生,先师从王惠生,后转从浦东派陈子敬、殷纪平学习,“继承了平湖派和浦东派的精粹,融会贯通,自成一家”⑩陈泽民主编:《汪派琵琶演奏谱》“序一”,北京:人民音乐出版社,2004年,第V页。,后出版《汪派琵琶演奏谱》(后简称《汪》谱)⑪本文相关该乐谱的指法参照陈泽民主编:《汪派琵琶演奏谱》“影印版工尺谱部分”,北京:人民音乐出版社,2004年,第1–72页。。与无锡、平湖、崇明、浦东南方四派相对应的是当时在北方传承的琵琶流派。由于所得资料有限,本文仅以王露(1877—1921年)《玉鹤轩琵琶谱》(1920—1921年)(后简称《玉》谱)⑫林石城撰《玉鹤轩琵琶谱选曲》“序”:“王露先生,字心葵,山东诸城人氏。1877年诞生,1921年病逝,享年46岁。王先生是位中国音乐的理论家、古琴家、琵琶演奏家。1919年曾应聘在北京大学音乐传习所任教。1920年至1921年曾在北京大学的《音乐杂志》上陆续发表了他编著的部分《玉鹤轩琵琶谱》。”林石城:《玉鹤轩琵琶谱选曲》“序”,载王露编著:《玉鹤轩琵琶谱选曲》,李华萱、谢毓鹏、李荣声整理,李荣声执笔,北京:人民音乐出版社,1991年,第Ⅲ页。为例,作为下文中与南派作指法比较的北派传承谱。

以上颇费笔墨的描述只为说明:乐谱是琵琶流派形成的重要标志之一。统揽上述乐谱之所以能称之为“琵琶谱”,是因为谱中包含了三个方面的内容,其一,以工尺谱字记录旋律骨干音并配有“板眼”标记;其二,标注在部分工尺谱字旁的指法符号;其三,指法符号及对应的指法动作之说明。琵琶谱不仅记录不同派别对于乐曲传承的不同,还记录了流派开创者或传承者对指法运用理解的差异,由此成为琵琶开宗立派的标志、一脉相承的基础。

没有标注指法的工尺谱字,在实际演奏中该如何处理?《华》谱“凡例”言:“不注指法者挑弹皆可,宜乘其便,但不可于一弦上连几字独挑独弹。”⑬⑭〔清〕华秋苹、华子同等编订:《琵琶谱》(华氏谱),载中国民族管弦乐学会编:《华乐大典·琵琶卷》(乐曲篇上册),影印本,上海:上海音乐出版社,2016年,第29页。此外还着重说明:“工尺、指法概不可漫为增改以致错杂。”⑭沈浩初对于为何不可漫为增改,有展开说明:

本谱凡音节与拍子一仍原有,并不增花,盖习熟之后自有纯粹妙音来凑腕下。不欲花而自花,斯乃神传之妙。若预为增花虽有佳音,已将原谱淹没,渐至愈出愈歧,失其真相矣。夫嫌原谱音节太疏而增多者,其法易,亦犹画家之粉本易于着色也。若妄于增花而再欲减少者,其法难如画家既经染色则黑白已淆,难于返本也。此谱不加花饰,欲存其真面目。俾学者自得熟能生巧之妙耳。⑮沈浩初编著:《养正轩琵琶谱》“例言”,载中国民族管弦乐学会编:《华乐大典·琵琶卷》(乐曲篇上册),影印本,上海:上海音乐出版社,2016年,第171页。

上文道清了“原谱”的存在意义在于为演奏给出自己解读的空间。然而,对于初学者,面对仅为骨干音的工尺谱字,是难探其妙的,因此老师在教学中的实际演奏,成为学生模仿与学习的对象,如林石城先生所言:

清代用工尺谱记写的琵琶谱,大都是原谱,不是演奏谱。过去,当你向老师学习时,老师给你的乐谱是较为原始的乐谱。而老师自己演奏时,要比给你的原谱丰富得多,加进了许多的“花音”(曲调音加进了花音,节奏也随之而改变)。⑯同注⑧,第58页。

对比清代民国琵琶谱,如果彼时为“原谱”,那么我们现在出版的琵琶谱属于“演奏谱”,不仅相关曲调的音符固定了,指法符号也逐一标注其上,可以说“演奏谱”限制了“自有纯粹妙音来凑腕下,不欲花而自花”的可能。

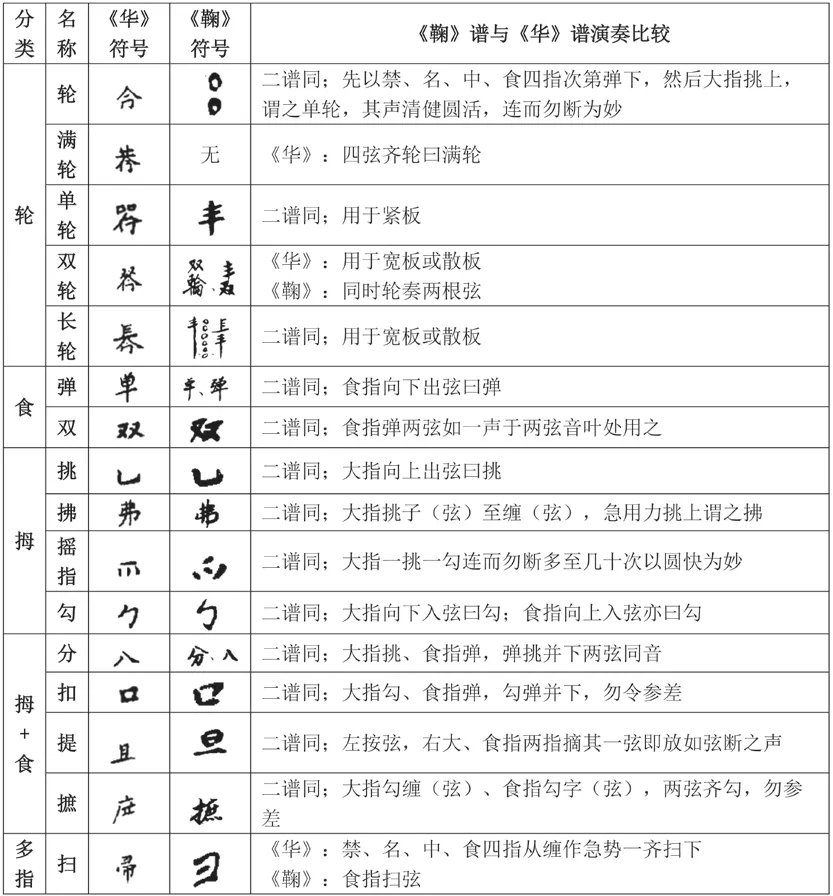

(二)清中期《鞠》谱与《华》谱指法比较

1.左手指法比较

二谱左手技法名称、演奏法几乎一致。比较而言,《鞠》谱左手技法中,“泛音”与“擞”的使用率最高。“绞”“煞”仅用于武曲,其他技法相对少用,尤其是“吟猱”和“推”,其中“吟猱”仅记于《夕阳箫鼓》,推仅记于《十面埋伏》与《三通鼓》。《华》谱非乐音类左手技法的应用也同《鞠》谱一样,仅见于武曲。“打”“带”“擞”“吟猱”的使用率非常的高,但“推”的技法也较少在谱中出现。

相较而言,《鞠》谱“打”“带”“擞”技法标记使用灵活多变,特别明显的体现在《平沙落雁》和《夕阳箫鼓》的第一段。《鞠》谱“擞”的数量、速度与节奏型机动的空间较大,甚至有时需先带再“擞”,或是“弹”“打”“擞”三声如两声等,具体演奏需以口传为据。(见表5)

表5 《华》谱与《鞠》谱左手指法比较

2.右手指法比较

除轮指外,二谱单一指法的名称、标记与演奏法相似度非常高,唯一在演奏法上有差异的是“扫”(见表6)。在指法应用上二者各有偏爱。《华》谱中,除单弦的单一技法外,同时弹两弦的技法,如“双”“分”“摭”“勾”,相对三弦、四弦同时发声的技法来说高一些。《鞠》谱则很善用多弦同时发声的单一演奏法,除双弦技法使用率非常高外,还常用“扫”“拂”“双轮”。

表6 《华》谱与《鞠》谱右手指法比较

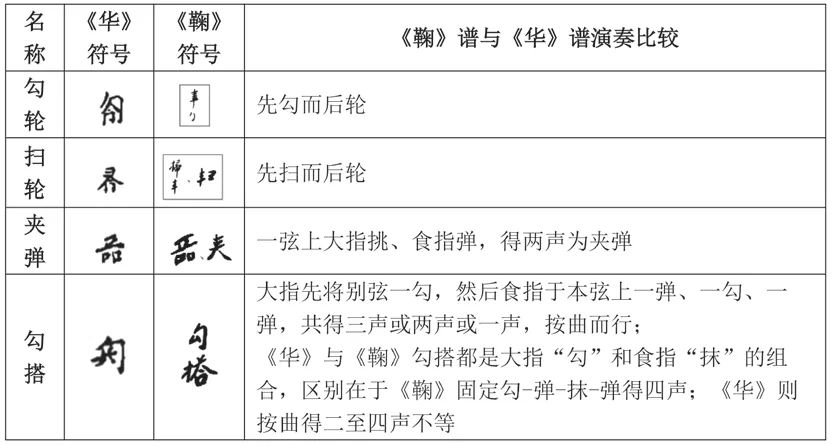

3.指法组合比较

从指法组合角度来看,《华》谱与《鞠》谱相同的并不多,仅有“勾轮”“扫轮”“夹弹”“勾搭”此四种常见常用组合。(见表7)

表7 《华》谱与《鞠》谱相同指法组合

《华》谱在轮类指法的记谱方面标记得很清晰,并且由不同类型的轮指组合,在多首乐曲中都能见到,是构成其风格的显著指法特征。除表8所列是否还有其他构成流派风格特征的指法组合?由于《华》谱目前尚无可参照的译谱,仅从工尺谱谱面来看,未见除凡例之外的指法组合存在。但我们认为不能以此就断定《华》谱没有更多的指法汇组。

表8 相较《鞠》谱而言《华》谱独有指法组合

《鞠》谱在工尺谱中较少见标注与轮指的组合指法。在《十面埋伏》译谱中可见“勾轮”“扫轮”“绞弦轮”三种轮指与其他单一指法组合使用,但工尺谱相对应处,除扫轮绞弦轮以外,其他轮类组合技法标记是将单一指法拆分标记在不同谱字之下的,若不参照译谱和实际演奏、仅凭工尺谱很难断定该技法是否为先勾后轮的组合指法。

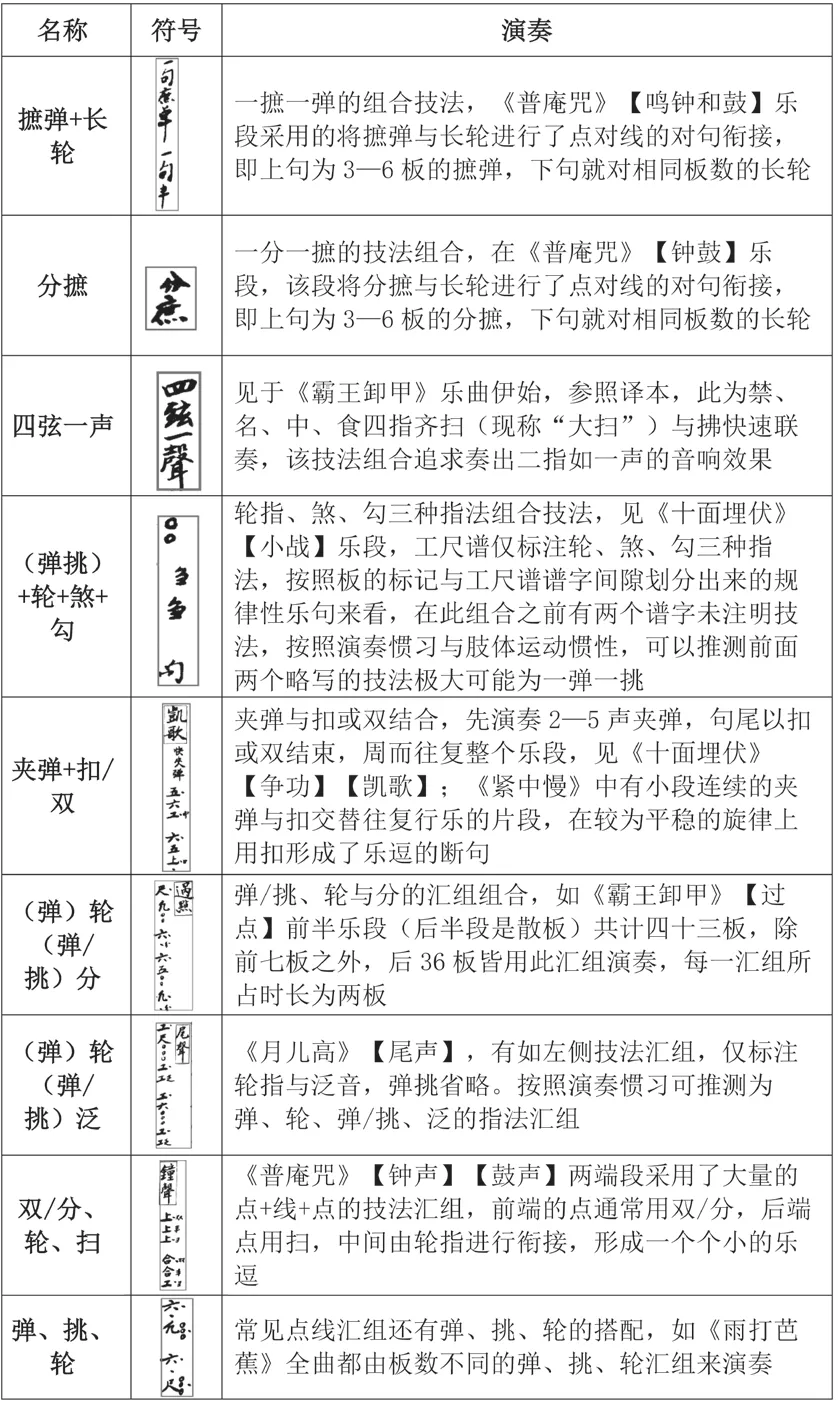

虽未标注于凡例,《鞠》谱以乐段为单位、连续乐句或乐逗循环使用同一组指法汇组的情况,在乐曲谱面上有明显体现。表9所列显示,除传谱指法组合/汇组特别常见的夹弹、勾搭之外,《鞠》谱还存有多种指法搭配。

表9 相较《华》谱而言《鞠》谱独有指法组合

综上所述,虽然《鞠》谱与《华》谱中单一指法基本相同,但当单一指法构成指法组合时,仍然显著地呈现了构成流派风格的指法组合。由此可见,以《鞠》谱《华》谱推想,清代表琵琶流派风格的指法特征不在于单个指法的创新,而在于单个指法在不同构思组合后的独特运用。

(三)清末民国《李》《瀛》《养》《汪》《玉》《文》谱指法比较

相关指法组合构成流派风格的论述,还需要在更广泛的琵琶谱分析中展现。因此我们先以《玉》谱作为北方派别的代表,分析其指法特征;其次对《李》《瀛》《养》三谱进行比较,从而归纳南方派别的指法共性与个性;再次以对《汪》《文》谱的解读,理解新流派如何在指法的融合与独创中诞生。

1.以《玉》谱为代表的北派指法特征

经林石城先生考证:“王露先生所代表的是琵琶北派。”⑱“在《玉谱》“自序”中讲:‘余自读《燕乐考原》,始解琵琶之音旨。欲学无因,虚设其器。适津人马氏,自号白云道人者,流寓海右,善琵琶。余得聆其音节,激扬哀烈,不类夙闻。马言授自南皮季震桐先生,震桐授自陈姓,忘其名,上莫能考。余师之三年……’南皮正是河北属地,在清代属于直隶领地。季震桐和马氏的琵琶演奏,页正属‘直隶派’即北派。而王露先生页正是‘直隶派’(北派)的传派人。”林石城:《玉鹤轩琵琶谱选曲》“序”,载王露编著:《玉鹤轩琵琶谱选曲》,李华萱、谢毓鹏、李荣声整理,李荣声执笔,北京:人民音乐出版社,1991年,第Ⅶ页。1920—1921年王露将《玉》谱中的包括自序、指法凡例、琵琶构造与练习法等内容和4首乐曲的工尺谱连载在北京大学出版部发行的《音乐杂志》中。但随其病逝刊印之事就此搁置,直至1991年才以简谱本形式整理出版。

《玉》谱编撰者王露在“构造与练习法”中写道:“弹法分南北二派,不可不知也。北用义甲(鹏鹅膀骨为之)南多不用。北曲无勾、摇、摭,南曲有勾、摇、摭。因义甲有碍,故不用,余习北(疑误,应为‘南’)曲,窃以弹、挑代勾,以搓代摇、以分代摭。如此可南北化一矣。”⑲王露:《玉鹤轩琵琶谱卷一(续)—构造及练习法》,《音乐杂志》,北京大学出版部发行,1921年,第二卷,第二号,第2页。“(上出轮)以禁指接大指,不若(下出轮)食指接近大指为便,故不采浙派。”⑳王露:《玉鹤轩琵琶谱卷一—右手指法》,《音乐杂志》,北京大学出版部发行,1920年,第一卷,第二号,第2页。这两段引文一方面可以证实南北两派指法存在区别,且各有侧重,另一方面也证实了南派乐曲可以改变指法而北派化。

在《玉》谱简谱版“序”中,林石城先生描述了北派特别的指法“压”:

王氏擅用左手“压”弦与“吟”相结合的奏法,使乐曲富有韵味。为此,本谱把用“压”之处,另用“”来表示。“压”,又称“纵起”,是张力滑音奏法之一:向右叫“推”;向左叫“挽”(俗称“拉”);向内叫“压”。运动的方向虽不相同,如能控制得好,效果可以相仿。这类张力滑音,对左右手动作先后对不同,效果截然不同,必须严格区分。这类张力滑音,也都可与“吟”配合使用,很有特色。㉑林石城:《玉鹤轩琵琶谱选曲》“序”,载王露编著:《玉鹤轩琵琶谱选曲》,李华萱、谢毓鹏、李荣声整理,李荣声执笔,北京:人民音乐出版社,1991年,第Ⅳ页。

1962年林石城先生去青岛访问王露再传琵琶弟子谢毓鹏先生,在林先生的叙述中得见,独具北派特征的指法不仅见于工尺谱的文本记载中,还传承于当代演奏实践中,在《平沙落雁》《懒梳妆》《秋声》等乐曲中较为多用。㉒林石城:《玉鹤轩琵琶谱选曲》“序”,载王露编著:《玉鹤轩琵琶谱选曲》,李华萱、谢毓鹏、李荣声整理,李荣声执笔,北京:人民音乐出版社,1991年,第Ⅳ页。此外,北派的左手颤音奏法与南方传派也存在差异。㉓李荣声:《玉鹤轩琵琶谱选曲》“前言”,载王露编著:《玉鹤轩琵琶谱选曲》,李华萱、谢毓鹏、李荣声整理,李荣声执笔,北京:人民音乐出版社,1991年,第Ⅶ页。

2.以《李》《瀛》《养》谱为代表的南派指法特征

林石城先生曾以《十面》《阳春》为例,阐述了虽同一曲调,不同流派的传谱各不相同:“例如《十面》至少有平湖派、浦东派、崇明派、汪派等四种不同版本(指现尚有人演奏者言);《卸甲》至少有平湖派、浦东派、汪派等三种不同版本;《阳春》至少有四种不同版本等等。”㉔沈浩初编著:《养正轩琵琶谱》,林石城整理,北京:人民音乐出版社,1983年,第149页。又以“凤颠头”为例,指出虽同一指法,各派在实际演奏时各有出入:“有作‘’和‘’,有作‘’,有作‘’等;在运用关节方面,有以第二指节关节为主,有以掌关节为主,有以腕关节为主等。”㉕沈浩初编著:《养正轩琵琶谱》,林石城整理,北京:人民音乐出版社,1983年,第149页。而这些不同版本的传谱、不同指法演绎,最终形成较有差异的演奏效果:“同一乐曲的原谱骨干音虽然相同,但在所加花音及其节奏等,亦各不同,演奏效果也各异。例如《思春》,各派均以闺情为主,但有些传派的演奏较为悲哀,有些传派的演奏又较悲愤,有些传派则奏得如怨如慕、似诉似泣等等。”㉖沈浩初编著:《养正轩琵琶谱》,林石城整理,北京:人民音乐出版社,1983年,第149页。

3.以《文》《汪》谱为代表的融合不同风格特征进而独成一派的指法分析

杨荫浏在《文板十二曲》(后称《文》谱)“引言”中介绍了刘天华从得益崇明派启蒙至博采众长再至独成一家的过程:

天华先生初年,曾从沈肇洲先生学习琵琶,旋遍访名师,兼收众美,加以刻苦潜修,精研工力,乃能于诸家之中,卓然杰出。其所弹诸曲,较诸他家,花簇损之,而于疾徐轻重,迂回跌宕之间,则独具异趣,而为他派所难及。㉗杨荫浏:《文板十二曲·引言》,载曹安和、杨荫浏合编:《文板十二曲工尺谱》“琵琶谱第一集”,教育部音乐教育委员会,民国三十一年(1942年),第2;3页。

可见,自成一派的原因,是天华先生对于同样工尺谱字之“疾徐轻重,迂回跌宕”有独到理解之处,也就是对旋律的轻重缓急、强弱韵律有自己的处理特色。如何达到速度、力度、密度的对比差异?指法使然,正如前面对阿炳和刘德海表演段落的分析。可以说,指法是展示演奏者对旋律理解的重要媒介。

学生向老师学什么?正如杨荫浏所言:“本书所载各曲,为曹安和女士所学前北平女子文理学院教授刘天华先生之弹法。”㉘杨荫浏:《文板十二曲·引言》,载曹安和、杨荫浏合编:《文板十二曲工尺谱》“琵琶谱第一集”,教育部音乐教育委员会,民国三十一年(1942年),第2;3页。面对原谱中所记工尺谱和指法符号,学生们更多的是在口传心授以及肢体语言的揣摩中,学到老师的弹法,亦即指法。而乐谱不同抄本的工尺谱字差异,也是影响指法布局的一个因素,亦为演奏者以谱立派的原因:“较诸江阴旧抄本,则出版诸本,各有异同。……本版之异,似亦影响及于手法之变;曹安和表妹所习天华先生弹法,已从摇指而化为勾搭;即其一例。”㉙同注㉗,第3页。可见,在师徒之间以传授弹法,完成流派风格的传承。

在风格融合方面,除了刘天华“遍访名师,兼收众美”的方式以外,江南之地,以乐会友、雅集共赏的“玩乐”方式,也为琵琶创派提供契机。在汪昱庭(1872—1951)生平介绍中记录有:“汪昱庭初习笛、箫、三弦,后随王惠生学习琵琶。沪上张园、愚园两地盛行琵琶会,名家相聚,好手云集,汪氏欣逢其盛,得以观瞻浦东派、平湖派等名家的精彩演奏。汪昱庭勤奋好学、博采众长。为了适应近代都市文化生活,汪氏对传统琵琶曲进行了删节与整理,形成了具有‘海派’文化特色的‘汪派’琵琶,世人亦称‘上海派’。”㉚陈泽民主编:《汪派琵琶演奏谱》,北京:人民音乐出版社,2004年,第1页。

将《汪》谱分别与《养》谱和《李》谱相比较,能从指法组合中找寻到汪派融合浦东派和平湖派的演奏状态。从指法的演奏方式来看,技法“轰”或“四弦一声”由于演奏音效如银瓶炸裂,十分醒目,因此通常用于武曲的开头第一音。这一技法《汪》沿袭《李》谱惯习以四弦“半轮”接“拂”来演奏。从指法及组合来看,《汪》谱沿用《养》谱如“打”“扳”“临”“扫轮”(夹扫带轮)“夹操”挽等特色技法。指法组合的逻辑与《养》谱也更为相似,非常善于利用不同弦数的演奏技法来促成音量、音色的变化。如《十面埋伏》【列营】段落,《养》谱技法应用为“扫拂”(轰)“轮”“弹”“挑”“泛音”“扫轮”“双轮”“拂轮”“分”。《汪》谱为“轰”(满轮接拂)“泛音”“弹”“挑”“长轮”“拂轮”“勾轮”“双轮”。

结论:指法音色、指法组合与指法布局

纵览全文,我们从阿炳与刘德海演奏《大浪淘沙》的音响对比,理解到指法音色与指法组合是形成个人表演风格的重要因素;又从《鞠》谱与《华》的比较中理解到对相同指法的不同指法组合是形成派别风格的重要因素;次从《玉》谱的解读中,理解指法转变是构成南北派别差异的重要点;再从《李》《瀛》《养》谱的比较中,理解到虽同为南派,也因指法组合和指法布局的差异,成就独门独派;最后从《文》《汪》谱的叙述与比较中理解到开宗立派的一代大师如何在博采众长中融合诸多精华,从而自创一派。

在这些叙述中我们也逐渐明确,若回答“如何开宗立派”,指法仍为其核心。一代宗师是在自己对音乐的理解基础之上,为某些音位创造独特的指法音色,为某一段旋律应用独特的指法组合,为某一首乐曲给出独特的指法布局。在本文的叙述中我们可以看到,琵琶之重在于弹,学生所学之重在于学习老师的“弹法”(指法),如果我们都统一了指法,派别如何形成?

本文主标题中的设问:当代琵琶演奏为何鲜现流派,并非仅是鼓励表演者追寻独成一派的名望,而是强调对如何丰富琵琶表演风格多样化进行思考。反观现代琵琶传承中运用完全标注指法的演奏谱进行教学的方式以及指法基本相同的演奏模式,我们不难理解到,这些都是阻碍个性与创新的因素。

在现代琵琶表演中,我们看到了很多有益的创新实践,例如委约现代作品、建立室内乐团、丰富琵琶型制等。如何将传统指法音色运用于现代作品的演绎中?如何在传统作品的演绎中给出独具个人风格特征的指法组合?如何为现代新创作品提供展现演奏者自身音乐理解的指法布局?这些都是在追寻个性与创新道路上的前行者,值得思考的问题。