药母八法对现代中药药性理论研究的启示

2023-06-10罗曦蕾吴沁瑶彭顺林

罗曦蕾,吴沁瑶,彭顺林

(成都中医药大学附属医院,四川 成都 610000)

关键字:现代中药药性理论;药品化义;药母八法;性效关系

中药药性理论发展至明清,纷繁杂乱,又散见于诸书,明代贾所学迫切想要寻求一种能够将众多学说统一的理论,作为辨药规范,令医家用药辨药有据可凭,于是他借鉴了当时十分成熟的训诂、音韵学科的研究方法,在其著作《药品化义》中仿照字母等韵,提出药母之说,并考究历代本草著作,试图寻找能够统一众多纷杂药性学说的理论,所谓“辑诸贤确论,考成药母,为辨药指南”[1]16,探索出了一种他认为可以详尽中药药性的理论根据,即药母理论。药母为《药品化义》的核心理论,辨药八法则是对药母理论的解释扩充,为具体辨药准则,故将两者统称为药母八法。贾所学的药母八法在传统中医理论层面上建立了对中药药性评价的综合体系,他克服了传统药性理论中过分强调药物共性、典型性,忽略其个性、特殊性的弊端,以多维的方法,尽可能诠释药物的多效性,对现代综合药性的研究有借鉴意义。

1 中药药性理论的研究现状

中药药性理论是研究药性的形成机制及其运用规律的理论[2],中药性-效关系的推导,是中药药性理论的研究重难点。近40年来学者们围绕中药药性理论开展了一系列的研究工作,建立了很多研究中药药性理论的技术方法。在理论探讨上,现代学者在对既有古籍文献的梳理继承上提出新的假说,如张廷模等[3]提出中药药性“三性”说新论,认为将药性按照寒、热、平三分,较之按寒、热、温、凉“四气”说之分法更为合理。在研究方法上,学者们通过运用现代药理学、物理、化学等研究方法、去验证中药药性的有效性,阐释其发挥作用的物质基础,赋予其药理效应的内涵。如刘家强等[4]通过验证中药有效成分对蛋白、激素等作用,影响基因组的调控性能,认为温热性质的中药可以激发基因组活性,寒凉则产生抑制作用,认为中药四气的现代科学内涵是兴奋(热性)和抑制(寒性)作用。胡育筑等[5]用化学计量学技术对115种中草药的32种元素的三电极直流等离子体原子发射光谱,应用模式识别方法,进行了系统的多变量统计分析,结果显示32种元素中有26种无机元素,含量水平规律地呈现为寒凉药>温热药>平性药的次序。朱明等[6]将红外成像技术应用于中药寒热药性的试验,选择了干姜和黄芩作为对照,在人体服用中药前后2小时分别进行红外成像的对比观测,分析结果用来解释服用中药后的机体热变化,进而推导出所服中药的寒热属性。现代学者们通过对中药药性的物质基础及其性效发生机制进行系统研究,以现代科学技术语言表征中药药性理论的内涵,使得中药药性理论得到了现代科学的诠释和拓展,也使得传统中医药学能够与现代研究者进行交流。

2 中药药性理论研究中存在的问题

通过大量的实验论证,学者们也发现了现行研究中存在的诸多问题,集中表现为以下几个方面:①重视成分研究而忽略在整体药物下产生的生物学效应;②重视单一的药物性能研究而忽略药性之间的关联性;③药证分离使得中药研究脱离了特定的病理状态;④部分学者的研究思路西化与传统中医药理论脱节[6]。以上问题导致了对中药药性的相关研究在揭示中药的科学内涵及指导中药临床的合理运用方面作用非常有限。对这些现况进行的反思,推动了现代学者们寻求研究思路的改变,王普霞等[7]提出了“药性本质多元”假说及“证-药效-药性”研究的新模式,认为药性研究应当建立在证的基础上,去综合评价多元药性。王建等[8]强调多维的认知模式,提出以“品-质-性-效-用”为路径的综合性研究模式,是中药学学科的发展方向。由此我们可以看出,在“药性整体”的观点上,串联中药药性的各个理论,运用多维的认知方法,建立综合的药性研究体系是发展的必然方向。

3 药母八法及其学术与临床价值

3.1 药母八法的具体含义

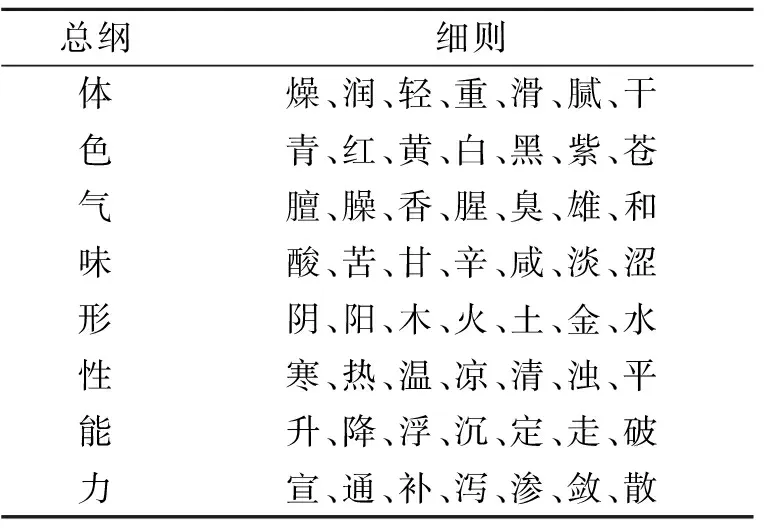

刘完素在《素问病机气宜保命集·药略》中首次提出综合药性的构想,提出药性可以形、色、性、体、真、深、厚、急、润、假、浅、缓、薄、枯等辨之,但并未进行系统的解释[9]27。后贾所学取体、色、气、味、形、性、能、力等八字,以八大维度构建辨药模型,其中体、色、气、味为格物之法象,可通过眼看、鼻闻、口尝、手摸等直接获得,可由此直接关联药物的性能;形、性、能、力为对药物特征的抽象提取,是在“体、色、气、味”的基础上,对药物特征的进一步抽象提取与概括,可由此进一步对药物功效进行推导。详见表1。

表1 药母八法总纲Table 1 General outline of the eight methods of discriminating drugs

3.2 药母八法理论来源及内涵

(1)辨体者,包括对药物取材部位及性状特征的提取。取材部位一般是指药物的“根、梢、头、茎、叶、花、子、仁、蒂、皮、肉、汁”等部位,而性状特征则是对取材部位的“大、中、小、细、尖、通、薄轻、厚重、干燥、湿润、滑腻、油”的描述,这种辨药思路集中体现了药类法象的思维模式。药类法象由张元素首先提出,他效法自然界之六气,结合气味厚薄、升降浮沉,将药物规划为“风生升、热浮长、湿化成、燥降收、寒沉藏”[10]98五大类,是古代医家在格物致知思维影响下,以“万物皆有法象”而对药物药理作用模式的探究。同时,在《医学启源·药用根梢法》中,张元素将一药分为根、身、梢三部,以别其升降之差异,提出“当知病在中焦用身,上焦用根,下焦用梢”[10]92。后世医家将两者结合,随着临床的发展,药类法象的概念逐渐由张元素的药物属性模型转变为“其类相从”的法象用药思维,即把药物的性效与药物气味厚薄、质地色泽、入药部位等不同方面相联系,如“药之为枝者达四肢,为皮者达皮肤,为心、为干者内行脏腑。质之轻者上入心、肺,重者下入肝、肾。中空者发表,内实者攻里。枯燥者入气分,润泽者入血分。此上下内外,各以其类相从”[11]。贾所学在“辨体”一节中,除“根升、梢降、身守中”外,还罗列了其他药物常用部位的属性特征:“叶属阳,发生、主散”“茎主通”“仁主补、能生,润利”[1]1等,藿香以叶入药,曰其:“体质干枯,能升……凡诸气药,独此体轻性温,大能卫气……但叶属阳,为发生之物,其性锐而香散,不宜多服”[1]24;苏梗以茎入药,茎主通,其“体质中通,通可去滞,能使郁滞上下宣行”[1]28。并添补对药物取材部位性状特征的辨析,以进一步解释药性之不同,如枳壳体质大,大性宽缓,故言枳壳“性宽缓而迟下,通利结气而不致骤泄,故主上焦”[1]29,区别于枳实“因体质中,则性猛酷而速下,开导坚结……故主中脘”[1]29。诸如此类,散见于其书中各节,不胜枚举,均是通过法象思维对药物性能的直接关联。

(2)辨色者,即通过辨药色之青、赤、黄、白、黑,以配合脏腑。《素问·六节脏象论》曰:“肝者……其色苍……脾……其色黄”[12]46-47,以五色与五脏相对应,为后世提供了药物归经的理论依据。后世本草著作中常开篇首明药性,言五色之义:“凡药青属木入肝、赤属火入心、黄属土入脾、白属金入肺、黑属水入肾”[11]。借由五行实现五色与五脏的对应,并进一步借由五行之间的生化关系,扩大对药物归经、功效主治的联想范围。如《药品化义》中言:“肺脏属金色白”,白芍虽性味最与肝合,力能平肝,但“取其色白,属在西方,若久嗽者,藉此以收肺”[1]42。又“水秉母金白色,故水色多白”[1]42,结合白芍酸敛“收诸湿以益津液,使血脉顺而小便自行”[1]42的特点,认为“其力不能通行渗泄,然主利水道”[1]42。故“辨色”一节,除以五色关联五行与五脏相对应,以作为药物入脏走腑的依据外,还进一步体现了古代医家利用五行之间的生化关系,作为理论阐释工具,寻找一药多效的合理解释。

(3)辨气者,此节中“气”,非现行概念中“四气五味”所指的“寒热温凉”,而是包括由嗅觉直接感知到的药物挥发性气味,即贾所学所描述的药物体气,和用于抽象描述药性作用趋势缓急躁静的性气。宋代医家寇宗奭在其《本草衍义》中提出“香臭腥臊”的四气理论:“凡称气者,即是香臭之气;其寒、热、温、凉,则是药之性……论其四气,则是香、臭、臊、腥”[13],首次将药物的“香臭之气”作为独立于“寒热温凉”四性之外提出。贾所学继承该理论,将其纳入自己的辨药模型,并依据《素问·金匮真言论篇》“东方青色,入通于肝……其气膻”[12]17,“中央黄色,入通于脾……其气香”[12]18中气味与五脏的对应关系描述,添补“膻气入肝、臊气入心、香气入脾、腥气入肺、臭气入肾”,完善了五气与五脏的对应关系,系统论述了五气所能,“香能通气,能主散,能醒脾阴,能透心气,能和合五脏”[1]19,使得四气学说从单纯对药物性状描述,升华至药性理论的组成部分。

贾所学进一步提出性气的概念:“更有性气,为厚薄、缓急、躁静、猛烈、酷锐是也”[1]20。以雄、和为药物性气之提纲,以描述比较药物作用趋势、力量层次大小等感性认知,如“乌药气雄,快气宣通,疏散凝滞,甚于香附”,“苏梗气和,凡顺气诸品,惟此纯良,其性微温,比枳壳尤缓”[1]28等。

但此节存在争议之处,《素问·金匮真言论》以肝气膻、心气焦、脾气香、肺气腥、肾气腐[12]17-18,与贾所学之五气与五脏的对应存在出入。且实际临床使用过程中,腥臊臭气为人不喜,论述较少,中药药性理论中气味之运用集中在“香”,贾所学原著中也并未展开论述其余“膻、臭、臊、腥”之所能,从结构而言,“辨气”一节尚未完善,仍待补充。

(4)辨味者,辨药物“酸苦甘辛咸淡涩”所入(肝心脾肺肾),所走(筋血肉气骨),所养(筋脉肉皮骨),所主(辛散、甘缓、淡渗、酸收、苦泄、咸软、滑利、涩敛),所能、所宜、所禁。贾所学的“辨味”一节,继承了《内经》中对五味关联脏腑、作用部位的描述,以五味诠释中药的功效主治,作用趋势。其理论核心包括:五味理论,以及由五味理论衍生出的“五脏苦欲补泄”学说。五味理论由《内经》提出,历经《神农本草经》到《证类本草》标定药味,金元至明清诸多医家以药味阐释功效主治,发展成熟,是中药药性理论中最核心的部分,也是现行教材重点介绍的部分,在此不再赘述。“五脏苦欲补泄”起源于《素问·脏气法时论》中“肝苦急,急食甘以缓之……心苦缓,急食酸以收之”[12]96-99等论述,是根据五脏的生理、病理特点及五味的作用而提出的用药法则。五脏所欲,即顺应五脏生理特性;五脏所苦,即与五脏生理特性相悖。五味所起作用,顺五脏之性者为补,逆五脏之性者则为泻[14]。贾所学在“辨味”一节中强调“凡药品之功,专在于味。一味之中,又有数能……良工用药制方,错综变化之妙,全藉乎此”[1]20。其行文序列,先附五味所能以明其功效,后附五味所宜,如“肝宜食甘,心宜食酸,脾宜食咸,肺宜食苦,肾宜食辛”;五味所禁,如“肝病禁辛,心病禁咸,脾病禁酸”[1]21等,均是对《内经》中“五脏苦欲补泄”理论的化用。现行中医教育以脏腑辨证为用药指导,五味治病法则在临床应用中日趋边缘化,故此节重申五味与五脏补泻关系为医家用药立法之重要依据,不可忽视,对现代临床亦具有现实指导意义。如《药品化义》中论黄柏:“味大苦,专泻肾与膀胱之火。盖肾属寒水,水少则渐消,涸竭则变热……《内经》曰:肾欲坚,以苦坚之。坚即为补。丹溪以此一味,名大补丸”[1]88。

(5)辨形者,“药之阴阳,属形款内”[1]21。阴阳学说作为中医学的哲学根基,涵义甚广。在中药药性理论中,阴阳学说则多体现于气味之别,“阳为气,阴为味”[12]22-23,“阴味出下窍,阳气出上窍”[12]22-23均是论及阴阳在药食气味中的应用。后世医家进一步将阴阳属性用于药性理论的构建,其中最突出代表的是张元素以阴阳再分为构架,提出“气味厚薄,升降浮沉”的理论。《药品化义》中“辨形”一节所提到“气属阳,气厚为纯阳,气薄为阳中之阴……辛甘淡属阳……阳则升浮”“味属阴,味厚为纯阴,味薄为阴中之阳……酸苦咸属阴……阴则沉降”[1]21均是对张元素“气味厚薄,升降浮沉”的理论直接继承。

贾所学认为:“考究药理,须有次序,由粗入精,故形之一款,列为第五”[1]21,他的“药母八法”通过辨析“体、色、气、味”等天地产物生成法象后,在“形、性、能、力”等推测药理阶段,首辨药形之阴阳,应用抽象思维将药物表现于外的征象赋予阴阳属性的归属总统,而后细述“性、能、力”。其在药物各论中,均首先点出药物的阴阳属性,而后附列体色气味,性效能力,如“人参,属纯阳,体微润,色黄,气香而清韵,味甘,性大温,能升能降,力补脾益肺,性气与味俱厚”[1]51。

同时,在此节中还可以看到,贾所学试图将五行之理引入对药形辨析的尝试:“如体润有水,色赤有火,气香有金,味甘有土之类”[1]21。但此论尚未完备,故贾某也提到“此先贤略而未备,余不敢妄作,姑存五行之理,以俟后贤参入”[1]21。

(6)“辨性”一节,首先明确贾所学所说的“性”,是药物的“寒热温凉清浊平”属性,他认为“寒热温凉,在天为气,在药则为性,从来本草混误为气,今已订正”[1]22,将传统四气,改为药性。同时,贾所学在传统的寒、热、温、凉、平外,增添清、浊二性,本质是将气味厚薄、升降浮沉理论与寒、热、温、凉四气理论相融合。

《神农本草经》时代,四气学说与五味理论各自独立,寒、热、温、凉的药性标注,仅对应“以热治寒,以寒治热”的用法。金元时期刘完素提出“寒热温凉四气者生乎天,酸苦辛咸甘淡六味者成乎地。气味生成而阴阳造化之机存焉。是以一物之中,气味兼有。一药之内,理性不无。故有形者谓之味,无形者谓之气”[9]27,这一论述将四气、五味分作有形、无形两大对立统一事物。李东垣在《药类法象·五方正气味》中把寒、热、温、凉、平与六气、五行、五方、五脏、五味等相联系,寒、热、温、凉四性的作用突破“疗寒以热药,疗热以寒药”,而附有了与脏腑对应、并具有气味厚薄、阴阳升降的含义。同时他还进一步说明补泄用药之机:“用药之机会,要明轻清成象,重浊成形,本乎天者亲上,本乎地者亲下,则各从其类。清中清者,清肺以助天真;清中浊者,荣化腠理;浊中清者,荣养于神;浊中浊者,坚强骨髓”[15]。

贾所学借由刘、李二人学说,提炼出寒、热、温、凉、清、浊、平六字以作为辨药性之提纲,并对药性清浊之辨进一步补充阐释:“性凉为清,气味俱轻。薄淡者,为清中清品。性温为浊,气味俱厚,浓厚者,为浊中浊。”[1]22认为如沙参、石斛之类,属清中清品,以清肺气,补助天真;人参、黄芪、白术为清中浊品,可以健脾阴;丹参、枣仁为浊中清品,以补心血;熟地、当归等为浊中浊品,以滋肝肾。

(7)辨能者,散见于前文所述体、色、气、味、性。如五气所主中“香能通气,能醒脾阴,能透心气”[1]19;五味所能中“辛能散结、能驱风,能横行”[1]20等,是通过对药物性状、药性所推导出的功效主治,故本节不再赘述。

(8)辨力者,脱胎于陈藏器的十剂理论,是八法由中药药性理论到治法治则层面的升华。“药力所主”一节中提到十剂理论,是传统中药药性理论的重要组成部分。唐代陈藏器在《本草拾遗》中首先提出了有关十剂内容的论述,但当时有十剂之实,而无十剂之名,他认为药物应该分为十种:“诸药有宣、通、补、泻、轻、重、涩、滑、燥、湿,此十种者”[16],而后至北宋赵佶的《圣济经》在十种药性后加上“剂”字,“十剂”之名由此诞生[17]。十剂产生之初主要反映中药药性和功能,如“宣可去壅,即姜、橘之属是也;通可去滞,即通草、防己之属是也”[16]。历经金元明清发展,十剂的含义从用以阐释药物作用功效的工具,转变为方剂学中的十大类治法。因此十剂包含了中药药性和方剂治法两个层面的内容。

贾所学在“药力所主”一节中,引用十剂内容以为药力,阐释药物的功效主治,如“桑白皮力清肺气……主治喘满咳嗽,热痰唾血。皆由实邪郁遏肺窍,不得通畅。藉此渗之散之,以力肺气,诸证自愈。故云泻肺之有余,非桑皮不可。”[1]64以药力将药物主治功效与病机相联系,并添补“寒可去实”“热可去寒”“雄可表散”“锐可下行”“和可安中”“缓可制急”“平可主养”“静可制动”共为用药十八法,强调制方之义,必本于此。但考虑文体格式等影响因素,贾所学并未在《药品化义》中将十剂内容展开说明,读者可翻看陈士铎《本草新编》中对十剂的具体阐释以作补充。

综上,我们可以看出,药母八法是对四气五味、十剂学说、气味厚薄、升降浮沉、性味归经、药类法象等纷杂庞大的药性理论的一次高度概括。是贾所学对中药药性理论综合框架构建的一次尝试。在《药品化义》中,贾所学提及“药之命名,俱有意义,或以体,或以色……惟格物者,先能辨此”[1]16,强调对药品当先“验其体,观其色,嗅其气,嚼其味……惟辨此四者为先”[1]17,在对药品性状的观察基础上,再去进一步归纳特征,推导形、性、能、力。其“考究药理,须有次序,由粗入精”[1]21,逻辑严密,层层推进,分析丝丝入扣,避免了本草药性论述中说理干涩枯燥,论治零散无纲的弊病,做到了得而要,简而详[18]。贾所学用简洁的逻辑结构提出八法之纲领,试图将传统中药药性理论的核心部分囊括,是古代医家对综合药性的经典示例。

3.3 药母八法的学术与临床价值

药母八法针对“中药性-效-用关系推导”这一药性理论研究的重难点,通过对药物自然属性(体、色、气、味)及药性(形、性)的描述以铺垫,最终推导其能、力,其中体、色、气、味、形、性可归属于基本药性,而能、力则拥有药性及病机衍生两方面含义,如药力所主“补可去弱”则是将药性直接与虚证的病机、补法这一治则进行勾连,在一定程度上实现了对“性-效-用”关系的沟通。笔者认为药母八法对药物的这种辨析过程,即是对药物体(自然属性)→性→效→用的依次推导过程。

药性理论唯有能指导临床,才不是无的放矢。基于中药学的特殊性,药母八法除了其在学术层面的价值外,更强调其作为“辨药指南”的临床价值。目前主流对中药的认识分类以“功效分类法”为主,这固然极大提高了其实用性,但中医学作为根植于传统哲学,具有极强“思辨”特色的学科,单纯建立在“功效”层面上认识中药,指导临床,对临床中医师而言,使得其缺少对药物的全面认识,缺少除功效层面以外,对药物本身特性、作用趋势、药力大小感性层面的认识,是目前普遍存在且不容忽视的问题。程国彭总结“八纲辨证”以示意医家如何建立对疾病病机的全面认识,被奉为圭臬。贾所学的药母八法似乎可视作对中药的八纲辨证。

药母理论的产生,充分体现了贾所学的学科借鉴精神,模仿其他学科成熟的研究方法,探求找到中药药性构成的根本规律和解析方法,这样的思维方法和求变精神,是领先于当时时代的。而药母理论本身,则彰显了其对格物致知的实践,其强调“体色气味”为天地产物的法象,必先明辨,而后才能据此格物,以推测其“形性能力”的义理,如此才不至议药者悬断遥拟。辨药八法则是在这两者思维方式下对药母理论的解释扩充,既将药母理论落地,使其具有指导临床辨药的实用性,更以“形性能力、体色气味”构建了一个分析解释中药药性的方法学模型。

4 展望与思考

中药作为理、法、方、药的最后一环,是对医者中医辨证思维的直接体现。而药性理论则是将中药从单纯的经验性主治功效集合体中解放,以四气五味、药类法象等独特思维方式,赋予其中医用药的特征,通过对中药药性理论规律的解释,使得临床制方用药有规律可言。笔者并不赞同单纯以功效层面去认识药物,而强调在病证基础上,建立对药物的综合认知模型,药母八法以“体、色、气、味、形、性、能、力”八字简明扼要地凝练出对中药体-性-效-用的整个思辨过程,在此方面为我们做出了良好示例。但药性理论作为一个繁杂庞大的体系,即使贾氏以八字概括,但细分每纲内容仍较复杂,这也是其难以推广的原因。同时药母八法,也存在着为求对仗、硬性拼凑的种种不足,贾所学在其各论中对诸药论述,也未能详尽八法,可见其作为普适性规律而言,还有所欠缺。但贾所学创造性地提出药母八法,以探究总结中药药性的根本规律,启示我们对中医的继承,不是拘泥于前人的文字、病案、方药的表现形式,也不是简单的文献整理和归纳,而是去继承前人们独特的中医思维方式以及对纷杂的表象进行抽象和概括的思维方法。中医学的理论尚未完善至臻,仍有诸多理论等待我辈挖掘、发挥。