面向数字化学习与创新素养的小学信息科技教学实践

2023-06-09卫梦婷

卫梦婷

摘要:作者以《插入超链接》一课教学内容为例,通过教学实施的三个“变”归纳了基于数字化学习与创新素养培育的教学模式的教学设计思路和教学流程,分析了该教学探究的优势和成效,以及在应用过程中需注意的问题,以期为信息技术相关课堂教学提供参考。

关键词:数字化学习与创新;核心素养;教学模式

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2023)10-0039-03

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)对信息科技课程提出了适应新时代发展的总目标:面向社会未来需求,培养学生信息社会生存能力。而学科核心素养的培养对信息科技课程内容有着前端指引、过程渗透和终端融汇的影响。因此,教师在日常教学中应重视培养学生通过数字化工具有效管理学习过程,创造性解决问题的能力。下面,笔者以苏科版小学信息技术四年级教材《插入超链接》一课为例,尝试改变教学策略与方法,以促进学生数字化学习与创新素养的提升。

变围绕知识为围绕情境,发散学生的思维空间

要想有效培养学生分析问题、细化任务、遴选工具、解决问题的能力,必须创设真实学习情境。例如,在《插入超链接》一课中,笔者首先以情境导入:六一节马上到了,老师想举行一场诗词大会知识竞赛,但在制作竞赛课件时遇到了困难,需要大家的帮助,一起来看看这份课件。这时,教师引导学生在欣赏课件过程中对照竞赛规则这一线索,找出这份线性放映的竞赛课件的不完美之处,进而引出课堂主题——插入超链接。然后让学生参与六一活动的策划与准备,帮助班主任完成挑战,引发学生探究的兴趣。同时,通过观察竞赛答题幻灯片播放顺序,让学生感受到完成这项任务,需要打破之前所学的WPS演示的线性切换的固有观念,实现“非线性”切换的功能,进而开辟本节课知识建构的自主合作探究空间,让学生感受技术背后所蕴含的信息内涵——“超链接”能够实现答题自由。

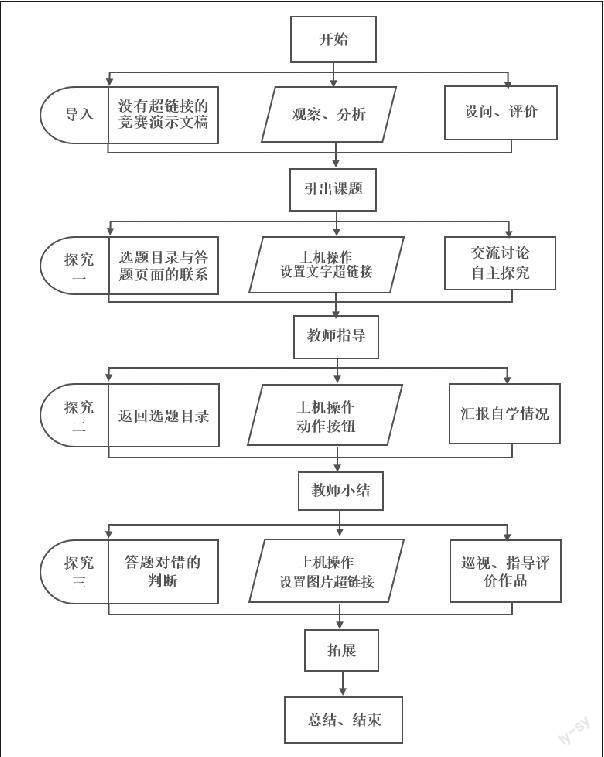

从本课的教学设计流程图(如下页图)中不难发现,整节课围绕竞赛情境展开教学任务,并通过剖析真实的答题规则,选取具有趣味性和挑战性的线索,先引导学生观察、理解问题,发现问题所在,如:在选择题目类别后如何跳转到相应类型的题目幻灯片;答完题如何返回选择目录;有些选择题应判断对错,如何出示相应的提示;如何实现幻灯片间的自由跳转;在回答某一题目前需要观看视频等外部资料,如何实现。这五个问题引出相应的任务链,触发学生五个重要的探究活动链,全过程都在启发学生思考,循序渐进地完成超链接设置与修改。

围绕本课教学目标,笔者将问题逐一分解,并根据问题设计了一系列具有挑战性和连贯性的情节,让学生沿着情境主线,探究如何在幻灯片中设置文本超链接、设置动作按钮、设置图片超链接等,充分发挥学生在解决真实问题时的主动性,让学生体验解决真实问题的乐趣,产生完成阶梯任务的成功感,实现知识的迁移与巩固。

变关注工具为关注素养,增强学生自我效能

1.通过联系图凸显链接的显性特征

学科中的联系图是以重要知识点为节点,点间拟建的关系用箭线绘出,将某项任务或知识点关系用点线分析而表示出来的网络图。在让学生观察完线性的竞赛WPS演示后,教师引导学生对照竞赛规则将整个答题环节的幻灯片之间的跳转关系画上箭线,引导学生在完成简易关系图的基础上分析总结出要将两张幻灯片建立联系应提前规划,确定发生连接关系的对象和目标。将植入的超链接概念以图表的形式呈现,一方面让学生理解抽象的超链接概念的具象表达,另一方面也为后面的合理设置超链接统筹规划对象与目标。

2.利用流程图理解问题的脉络与原理

信息技术课堂中常常出现学生的描述冗杂无序,对问题的关键梳理得不够到位,以至于不能够对预设的问题“一击即中”的情况。作为信息科技教师,要想帮助学生精准地理解问题的脉络与原理,必须在平时的教学中有计划、有意识、有方法、系统性地引导。

例如,在本课中,在探究如何对答题选项的对错进行判断提示时,笔者在学生分析判断对错过程的基础上,及时小结并出示流程图,重新整理学生的思路,从而高效地帮助学生完成一个简单“答题程序”的知识结构的重建,为后续的可视化编程学习打下基础。

3.借助思维导图建立记忆链接

学生是知识建构、信息加工处理的主体,新课标中更注重主体发展功能的完整性,倡导从单一的认知发展到整体的人的发展。笔者基于此,对每一个探究拓展任务设定了“发现问题—探究问题—解决问题—知识归纳—应用迁移”的教学程序,并根据教学目标,在每一次探究及拓展中都设计了三个问题来帮助学生梳理归纳知识:①什么是超级链接?超级链接的作用是什么?②超链接的对象(载体)是什么?

③如何设置超链接?超链接的目标位置在哪里?小组对三个问题进行讨论后由代表回答。教师在学生小结的基础上进行补充,并运用思维导图帮助学生加深对知识的理解,巩固重难点。

变模仿操练为优化资源配置,注重创新与表达

1.注重分层拓展延伸,实现能力迁移

学习服务于实践,因此,笔者设计了操作拓展练习,具体如下。

拓展一:如果超链接的目标是计算机里的一个文件,该如何设置?请完善历史题第2题的页面,插入合适的链接对象,使其实现超链接到相关视频文件——“老马识途”。

拓展二:如果要修改已经做好的超链接,应该怎样做?当鼠标移动到“科技题”时,需要出现提示文字“把绿色的梦想书写在大地之上”,你能完成吗?

学生小组合作,自主选择拓展题并完成,明确利用插入超链接对象、选择超链接目标、出现文字提示的方法来进行相应的设置。

教师鼓励学生把在“拓展探究”中完成的竞赛幻灯片按照自己的意图设置成更具真实性、合理性、挑战性、趣味性的超链接演示,强化学生对知识技能的理解、运用,使知识得以延伸发展。

2.优选数字化工具,实现创造性表达

教学中,教师应优选数字化工具支持学生进行创造性学习,鼓励和引导学生的观察和体验,引导其用数字化工具表达内心的真实感受。例如,在本节课的教学过程中,笔者提供了一个“小锦囊”——超链接到外部资料的微视频,使学习有困难的学生可以随时点开学习。同时,还准备了电子学案,帮助学生借助各类可视化图表展开探究,并为学生提供必要的解决问题的方法,如涉及多类型的知识竞赛电子题库。在作品完善环节,学生根据审美与设计要求,对图片、视频、背景、音乐等数字化元素进行处理,形成统一协调的主题风格,体现对学习内容的深度理解和思考,为分享交流做充足准备。

另外,在教学评价环节,教师可以利用希沃“班级优化大师”在线点评,对学生进行及时评价,也可以通过“学生在线演示作品”开展师生共同评价,即让学生把创作的“成果”分享给其他同学,并展开交流,实现知识结构的创意组合,最终将所学的知识与技能纳入已有的知识系统中。学生在分享作品时,还可以利用信息技术将过程实时分享给班主任或家长,让学生的汇报富有仪式感,实现评价主体的多元化。

学生创造性表达学习过程与学习收获,是对自己多媒体作品的欣赏与肯定,同时也增强了学习、评价过程的趣味性与互动性。而用多种方式捕捉学习的精彩瞬间,优化成果的表达方式,能帮助学生以多种形式外化自己的思考,创造出多样化的学生表达与分享的机会,从而激活学生的创造潜能。

结语

通过实践,数字化学习与创新素养的培养策略在课堂中的渗透正渐渐改变学生的学习方式、交往方式,更影响了其思维方式。信息科技教师要把握新课标的本质,将数字化学习与创新素养内化为学生“可转换的技能”,提升学生成为合格“数字时代公民”的能力与责任感,为实现综合素质的整体提升打下基础。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育信息科技课程标准(2022年版)[S].北京:人民教育出版社,2022.

[2]吴晓玲.基于数字化学習与创新的信息技术主题活动教学策略[J].中国信息技术教育,2021(05):40-42.