“航天时代的天文学”新生研讨课教学实践探索

2023-06-09杨希祥郑伟王奕迪

杨希祥 郑伟 王奕迪

[摘 要]新生研讨课是高等学校本科教育改革的重要举措之一。文章对国防科技大学“航天时代的天文学”新生研讨课教学实践进行了探索,包括以能力素质培养为目标的课程内容设计、以学生全员全程高效参与为目标的研讨组织模式、以贡献度为主要导向的考核评价模式等,为高等院校工程专业新生研讨课教学改革提供借鉴。

[关键词]航天时代的天文学;新生研讨课;内容设计;组织模式;考核评价

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)02-0081-04

引言

新生研討课一般是指由高校著名教授为大一新生开设的小班研讨课程。教育界一般认为,新生研讨课起源于19世纪80年代美国波士顿大学开设的新生教育课程[1],早期的主要目的是帮助大一新生认识和适应大学生活,顺利完成高中到大学阶段的过渡。新生教育课程在1911年被纳入美国大学本科课程体系,至20世纪30年代,其被普及到美国大约1/3的高校[2]。1959年,在美国新一轮高等教育改革的浪潮中,哈佛大学探索在新生教育课程中增加学术研讨[3-4],逐步形成沿用至今的新生研讨课模式。该模式于20世纪90年代趋于成熟,覆盖全美约80%的高校。1998年,美国卡耐基教育促进会发表了著名的博耶报告,即《重建本科教育,美国研究型大学发展蓝图》,提出本科教育改革的10条建议,其中第2条就是重视和加强新生研讨课[3]。

进入21世纪,中国高等教育改革特别是本科教育改革加快推进,清华大学于2003—2004学年秋季学期率先在国内开展新生研讨课试点。随后,复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、中国科技大学等高校陆续开设新生研讨课[5-7]。国防科技大学(以下简称学校)是军队工程技术的最高学府,历来重视本科教育和新生适应性教育。学校顺应国际高等教育潮流,于2011年启动第一批新生研讨课建设[8]。

天文学是研究宇宙的科学,是自然科学的基础学科之一,也是最早出现的基础学科,千百年来,在人类认识世界、改造世界的活动中始终占有重要位置。1957年10月,苏联将第一颗人造地球卫星成功送入太空,人类从此进入航天时代。60多年来,航天技术发展带动科学技术各领域和自然科学各学科突飞猛进,深刻影响了人类社会的变革发展。依托航天技术,人类发射了以哈勃空间望远镜为代表的覆盖全波段的数个空间天文台;发射了数十个深空探测器,遍及月球、八大行星、太阳等;美国的“旅行者2号”甚至已经飞出太阳风作用范围等,极大地推动了天文学发展。在此背景下,学校将“航天时代的天文学”列入第一批新生研讨课。课程教学团队成员具有长期的航天工程背景,具有天体力学、天文导航、深空探测方面的深厚积累,具有近20年天文学通识课教学的经验。团队还邀请国家天文台等单位的顶级专家来授课。当然,由于新生研讨课在国内尚未形成成熟模式,初期也出现一些问题,主要表现在:课程整体教学内容设计偏旧偏难偏理论,与大一新生阶段特征和新生研讨课目标不相符;教学模式中传统课堂教学和简单化研讨特征明显,学生主体地位得不到充分体现,学生参与度低,师生互动、生生互动不足;考核方式比较传统,对学生成果创新、团队合作、汇报答疑等综合能力的考查缺失;仅依托校内资源开展教学,对领域内名师大家、一流成果融合利用不够。

十年来,学校教学团队以小群体理论、人本主义理论等为依据,突出学生主体、教师主导、大师参与,突出问题学习、研究学习、合作学习,突出全员参与、全主题参与、全程参与,突出能力培养、素质提升,在研讨课内容、组织模式、考核评价等方面进行了创新探索与实践应用,积累了丰富经验,取得了良好成效。

一、“航天时代的天文学”新生研讨课内容设计

(一)课程目标

“航天时代的天文学”新生研讨课开设的愿景是通过带领学生了解天文学的发展历程,让学生体会科学方法在研究中的地位;通过引导学生了解航天与天文学的互动关系,让学生认识技术进步对科学的推动作用;通过聘请名家授课,让学生从大一开始领略一流科学家的风采。具体课程目标包括:1.通过集中展示航天技术和天文学成就,激发学生对科学的兴趣;2.从天文学发展的历程,特别是航天时代的最新成就入手,引导学生思考什么是科学、如何认识我们所处的世界,加深对科学方法的理解;3.通过课堂研讨和报告撰写,提高学生的口头表达和书面表达能力;4.通过分组调研、设计与讨论,培养学生的团队合作精神;5.通过引导学生接触前沿科学问题,体会“解决问题”与“求解习题”的不同,使学生早日适应大学的学习方式。

(二)课程内容设计

“航天时代的天文学”新生研讨课共20学时,5次课,设3次讲座和2次专题研讨(见图1)。讲座由课程负责人和中国科学院国家天文台知名专家共同开设,重点突出问题意识,淡化知识传播;突出技术特点和科学问题。专题研讨主要以学生为主体,由教师指导学生相互合作完成研讨任务,培养学生的思辨能力和团队协作能力。

课程内容具体设计如下。

1.第1次课程讲座:《天问·问天——深空探测漫谈》

讲座主要讲述人类深空探测历程及所取得的主要成就,内容包括深空门户——月球探测、太空舞步——水星探测、人类生存的下一站——火星探测、太阳系还存在生命吗——木星与土星探测、寻找太阳系演化的密码——小太阳天体探测。演讲过程贯穿问题教学法,可以向学生提问:人类为什么要进行深空探测?深空探测有什么困难挑战?深空探测飞行器新概念有哪些?通过集中展示最前沿航天技术和天文学成就,激发学生对科学的兴趣,引导学生思考什么是科学、如何认识我们所处的世界,从而加深对科学方法和技术创新的理解。

2.第2、3次课程讲座:《天文学新视野》

由中国科学院国家天文台知名专家授课。专家分别从科学方法和当代天文学前沿两个角度进行讲解,让学生以新的视角认识天文学,引导学生掌握科学思维方法,树立创新意识,领略一流科学家风采。其中,科学方法主题讲座内容包括:科学的起源——古希腊科学、古希腊科学方法、科学方法发展的三个阶段,人类对宇宙认识的七次飞跃,天文学与美学,人工智能审美等;当代天文学前沿主题讲座内容包括:极端宇宙的六大科学问题、极端起源的暗物质之谜、宇宙线与极端能量、极端天体、极端引力、极端磁场与极端密度、探索极端宇宙的国际空间计划等。

3. 2次专题研讨

专题研讨设4个候选大专题,包括生活中的天文学、天文与航天、宇宙学探秘、地外文明探索,每个大专题下又涉及若干个分主题,学生可自主选择主题。

生活中的天文学研讨主题涉及天文学与日常生活的关系、中国古代天文学与政治及社会的关系、文学作品中的天象、科幻小说中的天文学、天文学与其他学科的关系。

天文与航天研讨主题涉及航天技术与天文学的互动关系、太阳系探测的现状及未来设想、天文导航、脉冲星导航及其应用评价、空间天文观测卫星现状及展望、近50年来空间天文觀测的主要成就及启示。

宇宙学探秘研讨主题涉及人类历史上的宇宙观、人类对宇宙认识的飞跃及对其的评价、现代宇宙学的主要观点及对其的评价、黑洞的观测证据及对其的评价、神话与宗教中的宇宙。

地外文明探索研讨主题涉及人类对地外文明认识的历史及启示、人类搜寻地外文明的主要活动及未来设想、科幻小说中的外星人、与地外文明互动的设想。

二、“航天时代的天文学”新生研讨课组织模式

课程以实现全员参与、全主题参与、全程参与为目标,充分利用信息技术,结合SPOC教学方式,创新形成“世界咖啡汇谈式研讨+随堂问答式研讨+宣讲质询式研讨”组织模式。多种形式的研讨方式可以更好地落实新生研讨课“以学生为中心”的理念,充分激发学生的学习动力,有效提高学生的研讨参与度。操作实施中,针对4个候选大专题,教师提供包含了若干自行录制的视频与网络开放视频的MOOC资源,供学生课后自学。同时,遵循小班化原则,将课程选课人数限制在40人左右,主讲教师把握主要调研方向,组织引导学生进行分组,每组6~8人,各组自行拟定与课程主题有关的特色名字,并填写研讨任务卡(见表1)。

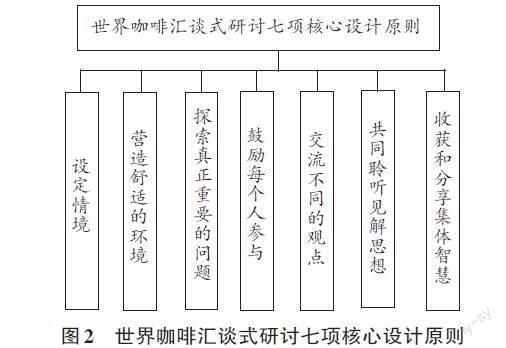

(一)世界咖啡汇谈式研讨

世界咖啡汇谈式研讨是课程专题研讨的主要模式。世界咖啡汇谈是一种集体“跨界”交流的方式,由美国人布朗和伊萨克于1995年最先探索而得,随后风靡全球[9]。世界咖啡汇谈式研讨有七项核心设计原则(见图2),包括预先设定情境,营造一个舒适、彼此尊重的环境,让参与者针对特定的问题展开对话,鼓励每个人参与贡献,互相聆听并交流不同观点,加强生生互动。

学生针对小组所选的研讨主题在开放、平等、轻松的环境中与其他同学进行交流。通过几轮汇谈,除组长(桌主)外,其他人均可以在每轮时间截止前,自由选择其他组(桌),参与多个主题的交流。通过这样的研讨方式,建立一个充满生机的、基于合作发现和创造集体智慧的集体汇谈网络。世界咖啡汇谈式研讨可以使选择不同研讨主题的学生进行充分的交流,发表各自的见解,思想互相碰撞,激发出大量创新点子。

研讨的具体组织过程如下:

第一步,各研讨小组提前确定具体选题并在微信群公布;

第二步,组长担任桌长,组员集体到其他组参与前三轮汇谈;

第三步,最后一轮回到本组,形成汇报思路;

第四步,桌长给各组的贡献排序;

第五步,各组就研讨交流的成果进行简要汇报;

第六步,各组给进行汇报的其他组排序,根据排序结果进行打分。

以下为2020学年秋季学期,学生在研讨中制作的部分展示海报(见图3)。

图3 学生制作的研讨海报示范

(二)随堂问答式研讨

随堂问答式研讨是指在课堂上由主讲教师和学校邀请的名师对学生所提问题进行回答,促进问题式学习,加强师生互动。具体的实施分为两种情况:一是学生在课后自学教师提供的视频资源中的内容,并通过微信交流群或线上平台留言提问,教师在课堂上进行逐一解答;二是在课堂讲座结束后,预留一部分时间给学生进行质询,由名师进行解答。随堂问答式的研讨可以促进学生对课堂讲座相关内容进行更深入的思考,并给学生提供了与名师一对一交流的机会,使得课堂内容能够更好地被学生所理解。

(三)宣讲质询式研讨

宣讲质询式研讨是指每个研讨小组就自己所选的主题进行充分的调研、分析、思考,形成相对应的报告,并制作PPT进行宣讲,宣讲结束后需要回答其他小组及专家评委所提出的问题,最后撰写小组研讨报告。宣讲质询式研讨需要学生以小组的形式完成课堂研讨和报告撰写,这可有效地提高学生的文献调研能力、总结分析能力、口头表达和书面表达能力,培养学生的团队合作精神。具体的组织实施流程如下:

第一步,小组成员报告调研成果;

第二步,回答问题,提出自己的看法;

第三步;小组完善调研报告并上交。

三、“航天时代的天文学”新生研讨课考核评价模式

“航天时代的天文学”新生研讨课考核评价采用百分制,个人成绩在小组成绩的基础上,根据贡献度进行核算,由课堂研讨(40%)、研讨报告撰写(30%)、咖啡汇谈交流(10%)、汇谈成果展示(10%)、个人课程总结(10%)五部分构成。

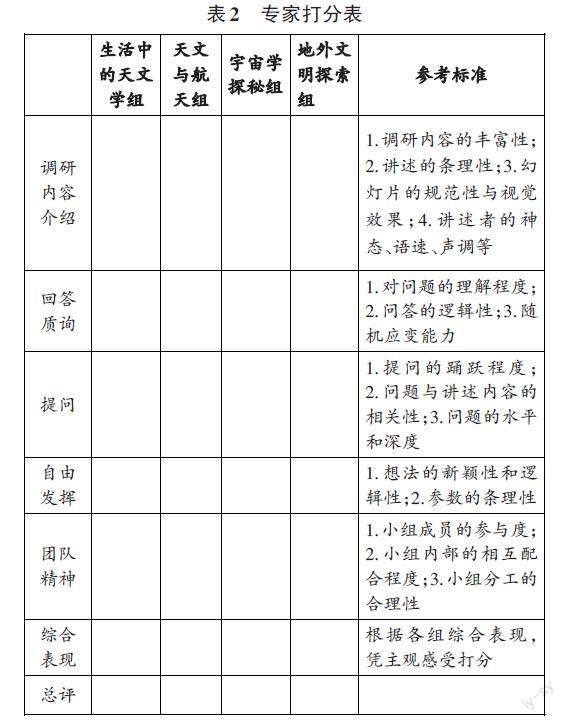

在课堂研讨评分中,专家评分占60%,其中,根据实际情况制作专家打分表(见表2),小组互评占40%。其中各组在本组汇报过程中的得分占50%,在其他组汇报过程中的得分占50%。评分针对各组所有人的综合表现,每一项都按百分制计算。

对研讨报告进行评分时,教师要先对研讨报告进行查重,对重复比例大于15%的酌情扣分,大于25%的将被判定为抄袭。

表2 专家打分表

[ 生活中的天文学组 天文与航天组 宇宙学

探秘组 地外文明探索组 参考标准 调研内容介绍 1.调研内容的丰富性;2.讲述的条理性;3.幻灯片的规范性与视觉效果;4.讲述者的神态、语速、声调等 回答质询 1.对问题的理解程度;2.问答的逻辑性;3.随机应变能力 提问 1.提问的踊跃程度;2.问题与讲述内容的相关性;3.问题的水平和深度 自由发挥 1.想法的新颖性和逻辑性;2.参数的条理性 团队精神 1.小组成员的参与度;2.小组内部的相互配合程度;3.小组分工的合理性 综合表现 根据各组综合表现,凭主观感受打分 总评 ]

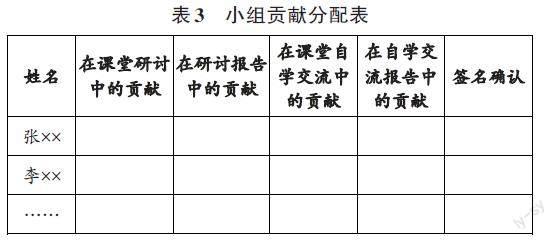

综合考核成绩首先分配到各小组,而后根据各人在小组中的贡献(由小组内部协商确定)进行分配。小组贡献分配表(见表3)中,在课堂研讨中的贡献、在研讨报告中的贡献、在课堂自学交流中的贡献等3项按小组给分,在自学交流报告中的贡献按个人给分。

表3 小组贡献分配表

[姓名 在课堂研讨中的贡献 在研讨报告中的贡献 在课堂自学交流中的贡献 在自学交流报告中的贡献 签名确认 张×× 李×× …… ]

四、结语

经过10年探索实践,学校“航天时代的天文学”新生研讨课受益人数近500人,在促进大一新生认识和适应大学学习方式方面起到了重要作用,同时培养了学生的基本研究能力、科学研究能力、创新思维、团队合作能力、沟通表达能力等。当然,教学过程也还存在一些问题,例如如何结合实际进一步丰富、细化研讨候选主体,如何更有效地对能力培养效果进行测评,如何进一步推动不够积极的学生深度参与研讨,等等。下一步,我们将围绕这些问题,继续改革探索,不断提升新生研讨课教学效果,为培养德才兼备的高素质新型本科人才贡献力量。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 黃双双. 大学新生研讨课的教学理念与实践探索[D]. 武汉:华中师范大学,2019.

[2] 张红霞. 美国大学的新生研讨课及其启示[J].中国大学教学,2009(11): 93-96.

[3] 沈蓓绯. 哈佛大学新生研讨课教学模式分析[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2013, 36(4): 536-541.

[4] 贺祖斌. 地方高校“新生研讨课”模式与管理研究:以广西大学为例[D]. 南宁:广西大学,2013.

[5] 刘长青,李迎光,郝小忠. 研究型大学新生研讨课新思路探索与实践[J].高教学刊,2018 (2):11-13.

[6] 蔡颖蔚,沈群,郑昱,等. 南京大学新生研讨课的探索与初步成效[J]. 中国大学教学,2010(9):16-19.

[7] 王晓燕. 中国科学技术大学新生“科学与社会”研讨课的实践与探索[J].高教学刊,2019(7):11-13.

[8] 卢芳云,张舵. “武器毁伤中的力学”新生研讨课教学实践[J].高等教育研究学报,2020,43(1): 110-115.

[9] BROWN J, ISAACS D. 世界咖啡:创造集体智慧的汇谈方法[M]. 汤素素,金沙浪,译. 北京:电子工业出版社,2015.

[责任编辑:苏祎颖]