明清时期绘画中芭蕉的文化意蕴探究

2023-06-07邹关调徐秀明

邹关调,徐秀明

(杭州师范大学 艺术教育研究院,浙江 杭州 311121)

芭蕉,作为一种热带、亚热带植物,主要分布在我国南方。据《三辅黄图》记载,公元前111年,汉武帝征伐南越(今广东、广西一带)后,曾下令将包括“甘蕉十二本”在内的南方“奇草”移植到长安,虽然这些芭蕉没有移植成功,却让芭蕉进入了中原文化的视野。

三国时期《南州异物志》中记载:“甘蕉草类,望之如树。……华大如酒杯,形色如芙蓉。……其茎如芋。取,濩而煮之,则如丝,可纺绩也。”[1]这对芭蕉的属性、种类、功用进行了详细记载。东晋卞承之的《甘蕉赞》、谢灵运的《维摩诘经十譬八赞·芭蕉》,南朝沈约的《修竹弹甘蕉文》《咏甘蕉诗》等涵盖诗、文、赋的文学作品都是以芭蕉为主题进行创作的。由此可见,芭蕉早在魏晋时期就在文学中有着一席之地。

在中国艺术史上,芭蕉图案则紧随芭蕉文学之后,约在南北朝至隋朝时期出现。1982年在甘肃天水出土的一石棺葬床(甘肃省天水市博物馆藏),葬床东面中间石板、南面右数第二块石板上都刻有芭蕉图案[2]14-16。德国学者劳悟达认为,在现存材料的基础上,这可能是中国艺术史中出现的最早的芭蕉图像之一,而这个石棺可以追溯到公元6世纪末。

芭蕉作为绘画题材的普及性虽不及“国画四君子”或“岁寒三友”,但实际上,在众多绘画中都能见到芭蕉的身影。因为芭蕉树干高大,蕉叶长圆肥大,造型纯净,所以无论作为画面的配景,还是作为描绘主体,都有着一定的空间优势。尤其在明清时期,芭蕉广泛出现在各类主题绘画中,承载着丰富的文化意蕴。

一、作为人物画配景的芭蕉

芭蕉作为人物画背景最早可以追溯到唐时的敦煌壁画,莫高窟第431窟主室西壁(初唐)、榆林窟第25窟主室北壁(盛唐)、莫高窟第112窟主室南壁(中唐)都有芭蕉图案出现(1)参见敦煌研究院网站《数字敦煌·这里让你走进敦煌石窟》,https://www.e-dunhuang.com/,2022年8月30日查。。这些芭蕉图案画法简单、色彩单一,往往作为人物活动的背景。之后,唐末孙位的《高逸图》(图1,上海博物馆藏)、南宋传为苏汉臣的《蕉阴击球图》(图2,故宫博物院藏)、南宋佚名的《蕉石婴戏图》(图3,故宫博物院藏)、元代钱选的《芭蕉唐子图》(图4,东京国立博物馆藏)等人物画作中亦可窥见芭蕉的身影。而这种用芭蕉作为人物画背景的情况在明清时期大量涌现,且分布在不同类型、不同主题的人物绘画中。

图1 [唐]孙位《高逸图》局部

图3 [宋]佚名《蕉石婴戏图》(局部)

图4 [元]钱选《芭蕉唐子图》

(一)芭蕉与罗汉——佛理禅意的象征

如上文所说,芭蕉最早出现在人物画背景中可追溯到敦煌石窟壁画。敦煌石窟因传播佛教而开凿,芭蕉与佛教的关系可以说源远流长,在佛教人物画中承载着重要的文化意涵。

到了明代,在晚明时期衰颓的政治格局下,出现儒、释、道三教调和的局面,士大夫们不再热衷于功名利禄,反而乐于与僧侣结交,出现了“士大夫无不谈禅”的局面[3]。晚明画家丁云鹏就是如此,他号“圣华居士”,本属于佛教信徒,又“尝谒紫柏、憨山大师,为佛门弟子,时聆普门开导,晚年栖心禅观”(4)余宥娴:《晚明三教调和思潮于绘画之表现初探——以丁云鹏〈三教图〉为例》,见“2011新异象论坛”,2011年12月25日。,因而对“佛理禅意”理解颇深,且能在佛教题材绘画中体现出来。“禅”是“禅那”的略称,音译自梵文dhyana,可理解为“静虑”,即安静地思虑。[4]芭蕉因其柔韧的枝条、宽大的蕉叶较容易营造出相对闭塞静谧的空间,因而芭蕉树下成了众罗汉参禅的好地方。丁云鹏于1596年绘的《应真云汇图》(台北故宫博物院藏),将众罗汉安置在茂密的草木之中,卷末是一株巨大的芭蕉树,展开的蕉叶在罗汉头顶形成弧形,叶脉根根分明。“应真”是佛教用语,译为“罗汉”。这是一幅十八罗汉图,为手卷,纸本水墨。丁云鹏善白描,用笔工整秀雅,其流畅婉转的线条让宽大的蕉叶显得灵动多姿、栩栩如生。在芭蕉树下,众罗汉或坐或立,相互交谈,仿佛蕉叶间就蕴含着罗汉们交流的佛言禅语。

清康熙元年(1662年),方维仪所绘的《蕉石罗汉像》(图5,故宫博物院藏)中,两个罗汉盘坐于一巨石上,身旁有一童子,他们的背后是一太湖石和三株芭蕉,画面墨色淡雅,线条清劲流畅,透露着清和灵秀之气。坚硬的岩石与柔韧的芭蕉一刚一柔、一实一虚,富有禅意。

清代画家丁观鹏曾受乾隆委托绘制《十六应真像》(台北故宫博物院藏),其中罗汉嘎礼嘎尊者绘像的宝座背后就是一簇茂密的芭蕉。尊者手握金耳环,身着艳丽的袈裟,坐垫上镶满璀璨的宝石。柔韧纯净的蕉叶,在此衬托下显得格外质朴清新,为尊者营造出清静的禅意空间。

扬州八怪之一的金农,晚年信奉佛教,自称“写经之暇,画佛为事”。在其佛教人物画像中,常绘有芭蕉,如《蕉畔跏坐》《芭蕉禅定图》《芭蕉佛像图》等,均在芭蕉树下画一罗汉禅坐。其中,《芭蕉佛像图》(上海博物馆藏)的题跋云:“芭蕉,佛家称之为芭蕉树,以喻己身要常保坚固也。予于绿天林中画古佛一躯,坐藉忍草,耳寂音闻,师子城宾头卢变相,仿佛似之。合十敬礼者,当具香花作供,五浊不污,自生善心。”[5]在此,金农称芭蕉在佛家“以喻己身”。芭蕉有着躯干中空的自然属性,因而“身如芭蕉,中无有坚”,故己身即是“空”。画中罗汉“坐藉忍草,耳寂音闻”体现出芭蕉营造清净空灵之环境的作用。

作为金农的入室弟子,罗聘也常在罗汉像中绘制芭蕉作为配景,如《芭蕉佛像图轴》《罗汉图》《红衣罗汉立轴》《诵经图》《罗汉戏金蟾图》。在《芭蕉佛像图轴》(图6,南京博物院藏)中,罗聘运用了与金农《芭蕉佛像图》几乎一样的题跋:“佛称芭蕉为树,以喻己身,要常保其坚固也。予于绿天林中画古佛一躯,坐藉忍草,耳寂音闻,师子城宾头庐变相仿弗似之。合十敬礼者,当具香花作供,五浊不污,自生善心。罗聘并记。”同样表达了芭蕉在佛教中隐喻着“万法皆空”的禅理。

总之,在明清佛教画像领域,芭蕉俨然成为罗汉图配景中的“常客”,因其枝干空心的自然属性与佛教世界观暗合,因而常被赋予虚空静寂、万法皆空的佛理禅意。

(二)芭蕉与雅士——文人雅士的隐喻

除了出现在罗汉人物画中,明清时期以芭蕉为配景的人物画中,有一大部分画作的题材表现为抚琴、品茗、酌酒、题书等文人雅集活动。

明代沈周素来爱蕉,曾作《听蕉记》体悟听雨打芭蕉之趣。他将这份喜爱也表现在绘画中,其扇面《蕉阴横琴》(图7,台北故宫博物院藏)的右边画有一块坚挺的岩石,岩石旁种有一株肥硕鲜嫩的芭蕉树,其中一张宽大的芭蕉叶展开向下形成一个天然的“绿伞”,叶下坐着一名文士,怀揣着手横抱一琴,显得悠闲自适。画面左上的空白处有题诗:“蕉下不生暑,坐生千古心。抱琴未须鼓,天地自知音。”[6]其后落款“长洲沈周”,钤朱文“启南”印。此幅画充满清雅意趣,形式上左诗右画形成诗画呼应的视觉效果,构图布局精巧得当。而内容上,画面与诗歌互相阐释,诗歌第一句“蕉下不生暑”表明芭蕉有遮阳避暑的现实功用,“抱琴未须鼓,天地自知音”则点明画作主题——横琴未奏而天地知音,这样的体悟往往是文人雅士的专属,表达出清雅豁达的意趣。

图7 [明]沈周《蕉阴横琴》

同样表现抚琴题材的,还有文徵明于1528年绘制的《蕉石鸣琴图》(图8,无锡博物馆藏)。该画为纸本墨笔,纵84厘米、横27.2厘米,采用纵式构图,上面三分之二的篇幅用疏隽清新的小楷书写了2000余字的《琴赋》,文字下方绘有一文人席地而坐,双手抚琴,表情宁静淡然。该人身后是一块巨石,巨石后植有两株芭蕉。芭蕉枝叶舒展,在文人头顶形成双弧形,仿佛为弹琴之人提供荫蔽。《琴赋》中有言:“众器之中,琴德最优。故缀叙所怀,以为之赋……识音者希,孰能珍兮;能尽雅琴,唯至人兮!”[7]可见,文徵明的《琴赋》表达了知音难觅之感慨,画面中一人、一蕉、一石与知音难觅的文人情怀相暗合。那株高大的芭蕉则为这种孤寂之情渲染了宁静幽远的氛围。

图8 [明]文徵明《蕉石鸣琴图》(局部)

文徵明于1551年绘有《拙政园图》(纽约大都会艺术博物馆藏),该册页共计八叶,其中第四叶名为《芭蕉槛》。此画右方同样有一块巨大的太湖石,石后植有高大硕茂的芭蕉。这幅画中,芭蕉与太湖石的位置变成了人物画的前景。在芭蕉与太湖石的背后是一草堂,堂内一文士坐在桌前读着信笺,一童子在旁静候。此册页对题诗作:“新蕉十尺强,得雨净如沐。不嫌粉堵高,雅称朱栏曲。秋声入枕凉,晓色分窗绿。莫教轻剪取,留待阴连屋。芭蕉槛在槐雨亭之左,更植棕阴,宜为暑月。徵明。”[8]由此可知,文士不仅种芭蕉以避暑,且用芭蕉装饰屋窗,甚至以芭蕉命名楼宇亭台,以追求一种闲适雅趣。

现庋藏于台北故宫博物院的《蕉阴结夏图》(图9)是仇英的一幅纸本浅设色画。“结夏”原本在佛教中是雨季安居的习俗,在明代逐渐发展为避暑消夏的社会习俗。画作前景为巨大的山石以及翠竹,画面中间是两名文士,一人专注地拨弄乐器阮咸,另一人与其对坐,横琴专注倾听。不远处一个童子在石桌旁备茶,目光聚集在拨阮的文士身上,也欣赏着动耳的音乐。在人物的身后,三块山石形成稳定的三角构图,在巨石之间是一片芭蕉林。被撕裂的蕉叶能让人感到夏末的炎热暑气,但芭蕉绿叶带来的阴凉以及芭蕉苍劲的叶脉给人一种疏澹清劲之感,营造了一种酷暑中闲静淡雅的氛围。

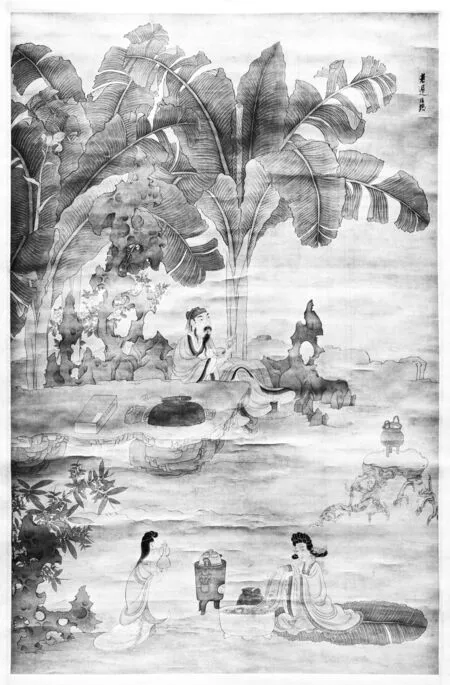

丁云鹏的《玉川煮茶图》(故宫博物院藏)则描绘的是卢仝(号玉川子)在芭蕉树下煮茶的场景。花园的一角,挺拔的翠竹前是一嶙峋怪石,怪石旁是两株开着红艳蕉花的芭蕉。芭蕉树下卢仝席地而坐,手持羽扇,注视着前方的茶炉。两个仆人一左一右,一人举盒,一人提水协助煮茶。整个画面设色鲜亮、工笔精细,左上题款“玉川煮茶图。壬子冬日为逊之先生写于虎丘僧寮,丁云鹏”,且钤“云鹏”朱文印,“南羽”朱文印。[9]卢仝是唐代名士,曾隐居少室山,性好饮茶。历代画家刘松年、钱选、唐寅、金农等都曾画过“卢仝煎茶”的主题画作。在这幅画作中,丁云鹏通过描绘大面积生动鲜绿、素净宽大的蕉叶来营造闲静幽雅的氛围,从而表现了文人雅士在烹茗煮茶时悠然自得。

芭蕉作为文人雅集的背景还出现在酌酒的情境中。明末清初的陈洪绶于1649年绘有《蕉林酌酒图》(图10,天津博物馆藏),画作中三株硕大的芭蕉树前是一块造型奇特的太湖石,石上一文士铺一红毯而坐,手里端着一酒爵,跷着腿,望向远方,悠然酌酒。再往前,画面前景是两个侍女在漉酒,其中一个衣着华丽、头戴茱萸的侍女席坐于一张大芭蕉叶上,手中摊开一丝织物,将里面的菊花倒入容器中。有学者认为这描绘的是九九重阳节喝菊花酒的场景。[2]300这幅画作于陈洪绶晚年,此时明朝已亡,陈洪绶为躲避清军曾入寺为僧,后还俗卖画为生。此时的他通过画作似乎表达了自己对文人隐士理想生活的向往,即在蕉林荫蔽的清幽氛围中赏花品酒。

图10 [明]陈洪绶《蕉林酌酒图》

在中国绘画史上,芭蕉与文人隐士的关系其实可以追溯到前文提及的唐代孙位的《高逸图》。《高逸图》绘的“竹林七贤”中一位贤士的背景就是芭蕉。关于这位贤士的身份有王戎、向秀两种说法,其中学界大部分根据此人手持的如意判定为王戎(5)参见承名世:《论孙位〈高逸图〉的故实及其与顾恺之画风的关系》,载《文物》1965年第8期;曹新刚:《孙位的〈高逸图〉及其绘画风格》,载《中国书画》2008年第6期;朱雯琦:《从孙位〈高逸图〉看魏晋南北朝时期的隐士文化》,载《参花》(下)2019年第8期;舒翊:《肆意酣畅清逸脱俗——孙位〈高逸图〉中的魏晋风度》,载《老年教育》(书画艺术)2020年第9期。。而施錡则根据背景芭蕉提供了一个更加有说服力的角度,即画中此人“戴无帻冠、浏览书卷与使用豆形器都与先秦文化有关,且均体现上古君子之风,芭蕉则是佛道玄学之表征”[10],结合“竹林七贤”中注《庄子》的士人为向秀,因此判定该贤士为向秀。

由此看出,芭蕉因与佛道玄学的渊源在魏晋时期俨然成为文人雅士的表征。芭蕉在文人雅士出现的情境中似乎起着一个隔绝俗世、营造清幽荫蔽的环境氛围的作用,甚至成为江南文人文化高雅的代名词,蕴含了文人雅士的个人特质。

(三)芭蕉与仕女——忧郁凄清的情思

中国古代文学中常有用事物的谐音来表达情感的情况,如“柳”与“留”谐音,常表达惜别之意,如李白《金陵酒肆留别》“风吹柳花满店香”、郑谷《淮上与友人别》“扬子江头杨柳春”等,均是用“柳”来暗示“留”之意。而芭蕉的“蕉”与“焦”同音,常蕴含着忧郁、悲伤、苦恼之意,如贺铸《石州慢·薄雨收寒》“欲知方寸,共有几许新愁?芭蕉不展丁香结”、徐再思《水仙子·夜雨》“一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁”、黄景仁《绮怀十六首·其十五》“缠绵思尽抽残茧,宛转心伤剥后蕉”等诗词中均用芭蕉表达愁苦忧郁之情。在明清时期的绘画中,芭蕉就常出现在仕女画中以表现忧郁凄清的情思。

明代郭诩的《杂画册》(上海博物馆藏)共八图,其第一册页为《蕉石妇婴图》。画面右边是玲珑坚硬的太湖石,岩石背后伸出几张娇嫩的蕉叶,在一张宽大的蕉叶下坐着一个纤瘦的女子,女子用温柔郁结的眼光看着不远处扑蝶的孩童。画家用细柔飘逸的线条勾勒人物和芭蕉叶脉,营造出一种宁静清幽的氛围。画上的题诗,“几回灯下问金钗,何日幽愁示灯怀,膝畔婴儿今老大,可能行得到天涯”[2]390-392表明女子忧郁的原因是膝下孩子长大或将远行。芭蕉在画面中占比不大,其主要的蕉叶生长方向与女子发髻方向保持一致,似乎想要荫蔽远处的孩童却又无能为力。画面中娇柔的芭蕉强化了这幅作品忧郁的主题。

1539年,70岁的文徵明画了一幅《蕉阴仕女图》(图11,台北故宫博物院藏)。该画作为绢本墨笔设色,画作右边是坚硬高大的太湖石,石后长着茂盛的芭蕉树,蕉叶展开在女子头顶形成弧形,娇小纤瘦的女子手持一把团扇,凝望远方。其上题跋:“依依落日平西。正池上晚凉初足。看太湖石畔。踈雨过。芭蕉簇簇……猛然间何处玉箫声起。满地月明人独。……夜阑独啸。还又凄凉……嘉靖己亥春日。偶阅赵松雪芭蕉士女。戏临一过。”[11]从题跋可以看出该画面出现在一个刚下过小雨的傍晚。在中国古代文学中,“雨打芭蕉”的意象往往与羁旅思乡、闺怨相思、闲适情趣相关。[12]很明显,文徵明的这幅《蕉阴仕女图》表现的是持扇远眺的仕女在雨打芭蕉、“满地月明”时的闺怨相思和凄凉孤独。

图11 [明]文徵明《蕉阴仕女图》

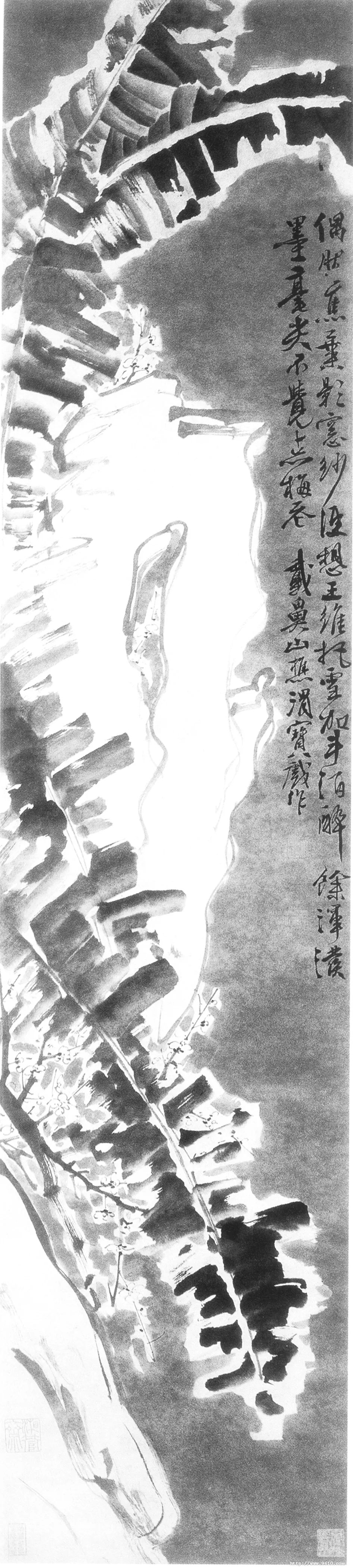

清代禹之鼎的《芭蕉仕女图》(图12,故宫博物院藏)用更加简练的笔法表达了闺怨愁思这一主题。画作为纸本墨笔,绘有一个女子坐于芭蕉树下,膝上抱着琵琶抬头凝望。根据题跋“红兰主人笔墨妙绝千古……偶索余拟天池芭蕉士女,诚问道于盲,不揣鄙陋,漫画请教,未免布鼓耳。广陵学人禹之鼎”[13],可知这幅画是“红兰主人”喜爱明代徐渭(号天池)青藤画派的笔墨而向禹之鼎“索”画而成。因此,画家仿徐渭用大写意的方式绘出芭蕉的形态以及杂草;又杂以小写意的方式,仿青藤笔法描绘女子面部,再用浓墨勾、点,以简练的笔墨表现出女子闲静怡然的神情。在描绘衣服纹路时,禹之鼎则用其常用的“兰叶描”法,以飘逸变化的线条勾勒出女子秀逸俊俏的身形。值得注意的是,禹之鼎用浓墨强调了女子膝上搁置的琵琶。这不由得让人联想到徐渭的诗作《抱琵琶偶伫蕉阴美人》,一句“行到芭蕉忽回想,去年此日嫁明妃”表明了该女子惆怅惋惜的愁思,而禹之鼎恰用这水墨变化强调了女子搁琴沉思的孤独和苦闷。

图12 [清]禹之鼎《芭蕉仕女图》

同为清代的闵贞也有一幅纸本墨笔的《芭蕉仕女图》(故宫博物院藏)。画面同样是右边为芭蕉树,蕉阴下倚坐一娇弱女子。闵贞用墨笔的浓淡变化、粗细顿折来丰富画面的视觉效果。芭蕉树下的女子低头凝思,眉目间传达出一种幽怨哀伤之情。画上题有“仿唐六如居士画意。正斋闵贞画”。“六如居士”指的是唐寅,可以看出“芭蕉仕女”题材在明代已经形成,而在清代开始被临仿,且风格各样。

再如清末沙馥的《芭蕉仕女图》(图13,故宫博物院藏)则用清雅的色调展现“芭蕉仕女”这一题材。该画纸本设色,图绘一女子立于芭蕉叶下,手持花枝,眉目幽怨。右上题跋:“美人言语巧唤作醉酴醿,七芗先生本。甲午菊秋沙馥临于粟庵。”[14]“酴醿”是一种蔷薇科花名,因花色纯净似酒,因而从酉部得名。显然,女子手上的花枝即为酴醿。酴醿开在春花凋零之际,是花季最后盛放的鲜花,故有着“末日之美”的寂寞凄清之意。苏轼有诗云:“荼蘼不争春,寂寞开最晚。”宋代王淇的《春暮游小园》:“一从梅粉褪残妆,涂抹新红上海棠。开到荼蘼花事了,丝丝天棘出莓墙。”由此可以看出,这幅《芭蕉仕女图》同样表达的是一种孤寂凄清之情思。画中的芭蕉为工笔画法,叶脉根根分明,与背景中的写意浮萍形成对比。大面积清新绿染的芭蕉衬托了女子清淑静逸的意趣,整个画作设色淡雅,又平添了仕女画清新娟秀的格调。

图13 [清]沙馥《芭蕉仕女图》

可以说,“芭蕉仕女”的图式在明清时期已趋于定型。明清之后,这一图式受到了很多画家的追捧,如傅抱石的《擘阮图》、张大千的《芭蕉仕女》、郑慕康的《芭蕉仕女图》等。在这些画作中,以芭蕉柔软的枝叶象征女子的娇柔之姿,蕴含纯洁忧郁、清淑静逸的情思。

二、作为花鸟画主体的芭蕉

芭蕉在绘画中最早是作为人物画背景出现的,而到了明清时期,尤其是清代,芭蕉从“幕后”转到“台前”,开始成为画作表达的“主角”,通过与其他植物或动物的组合而成为花鸟画的表达对象之一。

(一)芭蕉与竹石——坚韧不屈的士人节操

明末清初的朱耷画过很多水墨芭蕉。邵长蘅的《八大山人传》有记载:“山人工书法,行楷学大令、鲁公,能自成家。狂草颇怪伟,亦喜画水墨芭蕉、怪石花竹……”(6)邵长蘅:《八大山人传》,转引自乌力吉:《八大山人画传》,北京:中国广播电视出版社,2006年,第157页。从此可以看出芭蕉是朱耷最喜欢描绘的题材之一。劳悟达认为通过朱耷的作品,芭蕉在花鸟画中成为一个独立的绘画主题[2]52。

在芭蕉与竹石题材上,朱耷曾绘有《竹蕉图轴》(图14)和《芭蕉竹石图》(图15),均为立轴,纸本墨笔,藏于北京故宫博物院。其中《芭蕉竹石图》是其晚年的作品,圆融冷逸的笔法勾勒出山石,阴面皴擦着斑苔和杂草,山石前生长着一株芭蕉,简练硬朗的笔法让残损的蕉叶显出苍劲之感。山石后用一淡墨画出竹叶,又在芭蕉上方用焦墨勾勒出竹枝。这幅画被劳悟达看作朱耷晚年的自画像,撕碎的蕉叶中间没有展开新叶,作为文人象征的竹子屹立于中,无所畏惧,傲然顶天立地[2]54。而另一幅《竹蕉图轴》淡墨画出娇嫩的蕉叶与遒劲的竹枝,浓墨渲染繁密的竹叶。此画虽无纪年,但其简练的风格更符合朱耷晚年洒脱不羁的性格。

图14 [清]朱耷《竹蕉图轴》

图15 [清]朱耷《芭蕉竹石图》

清代“扬州八怪”之一李鱓于1734年绘有《芭蕉竹石图》(故宫博物院藏),纸本设色。用粗笔泼墨的方法画出芭蕉,浓淡有序,层次分明;用双钩白描勒出嫩竹,秀挺多姿;用皴擦画出山石,加赭石渲染,映衬蕉竹;芭蕉根部用细致的笔法画有月季,设色淡雅。水墨与工笔的结合体现出文人雅致闲适的意趣。而李鱓于1743年绘制的《风雨芭蕉图》(图16,苏州博物馆藏)已经不再用工笔设色,而是用墨这一单色描绘芭蕉。画中一大一小两株芭蕉占据画面主体,蕉叶用浓淡不一的湿墨渲染,显出层次。在芭蕉旁皴擦有山石,再从山石根部用浓墨勾勒出劲健的竹枝。画面上方题跋:“听雨听风听不得,道人何苦画芭蕉。”意即风声、雨声不通过其他媒介很难把握,芭蕉作为空心的植物本就是“虚”的,何苦画芭蕉呢?在这里“雨打芭蕉”让听不到的“虚幻”的事物可视化,也就是将听“雨打芭蕉”的人的愁绪可视化,更深层地表达文人画“写意”的特征。简言之,芭蕉在与竹石组合的绘画中,往往以“写意”的方式来塑造其破碎但坚挺的形象,蕴含着文人士大夫坚韧不屈的精神。

图16 [清]李鱓《风雨芭蕉图》

(二)芭蕉与冬雪——傲霜斗雪的文化品质

芭蕉作为夏季的植物,本与冬雪毫无瓜葛,但王维的《袁安卧雪图》因绘有“雪中芭蕉”(7)沈括《梦溪笔谈》记载,“予家所藏摩诘画《袁安卧雪图》,有雪中芭蕉”。参见沈括:《梦溪笔谈》,张富祥译注,北京:中华书局,2016年,第189页。,而让芭蕉与冬雪联系在一起,这一“消弭了四时寒暑的差别”“超越了南北地理的局限”[15]的绘画理念,被认为是文人画“写意”的开端。“雪中芭蕉”虽有悖常理,却被认为是佛理禅意的象征,如金农《杂画题记》说:“右丞深于禅理,故有是画,以喻沙门不坏之身,四时保其坚固也。”[16]虽然王维的《袁安卧雪图》没被保存下来,但是“雪中芭蕉”却成为明清时期画家竞相创作的主题。

明代赵左于1610年绘有一幅《仿王维雪蕉图》,虽然此画“雪中芭蕉”只占画面的一小部分,但已经明确了“雪蕉”的主题。同为明代的陈洪绶画的《雪蕉图页》(图17)则确以“雪中芭蕉”为主要描绘对象:一株开着娇艳花朵的芭蕉在雪中低垂着,残损的蕉叶承受着雨雪的敲打。而在芭蕉前面,一块巨大的山石也在雪中屹立着。山石硬朗的线条与柔韧的蕉叶形成对比。蕉叶破损、蕉花娇艳,虽在雪中低垂,但依然表现出傲雪斗霜之势。

图17 [明]陈洪绶《雪蕉图页》

清代李鱓在被免职后,于1744年画有《映雪图》(故宫博物院藏),纸本墨笔设色,两株芭蕉在雪中叶子撕裂下垂,芭蕉根部开着一朵红色的兰花。写意的笔法,赋彩浅淡精妙,气势磅礴。在题跋中,李鱓以芭蕉遭受风吹雨打为主题,将芭蕉不幸的境地与悲痛的人相提并论,并将雪中芭蕉与松柏对比,暗示芭蕉具有与松柏一样经冬傲雪的品质(8)跋文:“弄风打雨愁人叶,带领红儿映雪花。漫以柔姿比松柏,兹图原徥右丞差。乾隆九年十月写作崇川万斋。懊道人李鱓。”参见劳悟达:《中国艺术中芭蕉的图像学·叶展叶舒》,殷凌云、毕夏译,杭州:中国美术学院出版社,2022年,第150页,注释63。。这幅画也被理解为艺术家因不满境遇内心深处悲伤且沮丧的思想情绪高度个人化的表现。简言之,明清时期绘画中芭蕉在与冬雪的组合时,往往被画家赋予其与“岁寒三友”一样的傲霜斗雪、不畏严寒、坚韧不屈的文化品质。

(三)芭蕉与花卉——随类赋意的多样组合

前文说到中国古代绘画中,从竹石图式衍生出了蕉石图式,从王维《袁安卧雪图》衍生出了“雪中芭蕉”题材。而竹作为“国画四君子”和“岁寒三友”之一,自然把芭蕉也代入与“国画四君子”和“岁寒三友”相应的组合中;同时,“雪中芭蕉”的主题也使得芭蕉与冬季有关的花卉相组合,形成新的花鸟画题材。

比如明末清初的石涛,就绘有《蕉菊轴》(图18,故宫博物院藏)、《蕉菊竹石图》(上海博物馆藏),将芭蕉与菊花、竹子组合在一起。两幅画作均为纸本墨笔。《蕉菊轴》用简洁清劲的笔法、浓淡不一的疏墨绘出残损的蕉叶,在芭蕉树下会有几朵盛开的菊花,再用简劲的浓墨在芭蕉和菊花的枝叶间勾勒新生的竹叶;《蕉菊竹石图》用粗犷的笔法、浓淡变化的墨色描绘恣意生长的蕉叶,用峭刻冷峻的笔力画出陡峭的两处山石,在靠下的一块山石中生长出几朵娇小的菊花,在靠上的一块山石后则长出一簇竹林。在竹下蕉上的空白处有题跋:“幽寻何必远,高卧绿阴长。客到清吟起,襟披过雨凉。坐令尘梦断,饮助碧瓷香,怪底王摩诘,生绡写不忘。丙寅长夏清湘石道人长开一枝下。”[17]可以看出,芭蕉在与菊花、竹子的结合中,往往也“过继”了菊、竹本身清远高洁的品质,营造了幽静高远的意境。

图18 [清]石涛《蕉菊轴》

如果说芭蕉与菊竹的组合是营造一种幽远清静的意境,那么芭蕉与梅花的组合则是蕴含着同“雪蕉”一样不惧严寒、孤傲清冽的品质。明清画家中将芭蕉与梅花组合最多的当数徐渭,如故宫博物院藏《梅花蕉叶图》(图19)、辽宁省博物馆藏《芭蕉梅花图》(图20)、沈阳故宫博物院藏《雪蕉梅竹图》(图21)、斯德哥尔摩东亚博物馆藏《蕉竹梅石图》等。这些画作中均以芭蕉、梅花、岩石为主要题材,且均为纸本墨笔。在立轴的纵向构图中,岩石占据下方或左方的位置,从岩石中长出一株芭蕉,在岩石与蕉叶的空隙中又生长出一两枝梅花或者竹叶,在白雪中对抗着酷寒。对比遒枝傲立的梅、竹,徐渭更善于用大写意的方法描绘芭蕉,狭小的空间往往把芭蕉宽大的蕉叶分割切断,在白雪的压制下,体现出芭蕉虽脆弱但傲立不屈的精神。

图20 [明]徐渭《芭蕉梅花图》

图21 [明]徐渭《雪蕉梅竹图》

除了与梅花、竹子组合,徐渭还在一些花卉组图中单独描绘过芭蕉,如《四时花卉图》(故宫博物院藏)、《花卉杂画卷》等。其中《四时花卉图》,纸本墨笔,以大写意手法分别绘牡丹、芍药、葡萄、芭蕉等,笔法简洁洗练,酣畅淋漓。在这里,芭蕉似乎代表了四时中的夏季。而从尾跋“老夫游戏墨淋漓,花草都将杂四时。莫怪画图差两笔,近来天道够差池。天池徐渭”[18]来看,画家是借花草来抒发一种抑郁、苦闷的情绪。而《花卉杂画卷》(东京国立博物馆藏)是徐渭于1575年绘制的一幅手卷,纸本墨笔。这是徐渭赠予史甥的一幅水墨画,共分为七个部分,其中第二部分描绘了芭蕉、石榴。徐渭用稀淡流墨浓淡不一地迅速描绘出撕裂破烂的芭蕉叶以及开裂的石榴,笔法简练粗犷。根据题诗“蕉叶屠埋短后衣,墨榴铁锈虎斑皮。老夫貌此堪谁比,朱亥椎临袖口时”,劳悟达推论:徐渭这是在用象征纯洁的芭蕉和象征多子多福的石榴来暗指徐渭曾经用锤子砸碎自己睾丸的自残意图[2]50。在这里,撕裂的蕉叶被赋予了新的个人意义,即徐渭破碎而坚韧的人生。

芭蕉与花卉的组合除了“国画四君子”,还有紫薇花、山茶花、蔷薇花、栀子花等。如明代陈栝的《芭蕉紫薇图》(故宫博物院藏),将芭蕉、太湖石与紫薇相组合,芭蕉大面积的绿叶与紫薇细散的红花相互映衬,体现着一种绿肥红瘦之美。清初恽寿平《写生花卉》(故宫博物院藏)册页的第一页以没骨水墨技法描绘了冬天雪中芭蕉和山茶花。白雪下娇嫩的花朵和柔弱的芭蕉表达出逆境中蕴含的毅力。清代李鱓的《蔷薇芭蕉图》(杭州博物馆藏),描绘了硕大暗绿的芭蕉树下配着几朵粉白微红的蔷薇花,题跋:“深院下帘人昼寝,红蔷薇映绿芭蕉。懊道人。”诗画之间给人一种恬静超然之意趣。朱耷的《芭蕉栀子花》(八大山人纪念馆藏)(图22),用单色墨笔描绘了摇摇欲坠的岩石上盛开了肥腴的栀子花,危石下一株娇小鲜嫩的芭蕉横斜画面,展开的新叶似乎护着栀子花。整幅画作虽笔墨不多,但以形写意中充满超逸的意趣。

图22 [清]朱耷《芭蕉栀子花》

简言之,芭蕉在与不同花卉的组合中,会随着与不同种类花卉的组合而被画家赋予其清远高洁、孤傲不屈、破碎而坚韧、恬静超然等多样精神意蕴。

(四)芭蕉与珍禽虫兽——个性化多样意蕴

明清时期,除了把芭蕉与竹石、花卉等植物组合,更多画家开始将芭蕉与动物同框作画。比如,芭蕉作为自然界中叶子最大的植物,常常与有着“一品鸟”之称的仙鹤组合在一起。

明代中期,吕纪的《蕉岩鹤立图》(图23,中国国家博物馆藏),绢本墨笔设色。画面中心是一只雄壮的仙鹤,抬起右脚,顾步向前,其身后是坚硬玲珑的太湖石,石后是两株在雪中挺立的芭蕉。在中国传统绘画题材中,仙鹤常与“岁寒三友”描绘在一起,象征长寿、纯洁和超然。明清时期,画家们将“岁寒三友”换成“雪中芭蕉”,这也是在强化芭蕉具有与“岁寒三友”一样的长寿、纯洁、斗寒的文化内涵。

图23 [明]吕纪《蕉岩鹤立图》

明代唐寅于1520年绘有扇面《蕉石成扇》(图24),同样画有芭蕉、太湖石和仙鹤三个主要对象。画面中,山石嶙峋,芭蕉娇艳,仙鹤唳天。这幅扇面绘于唐寅晚年,瘦削嶙峋的山石、虽被折断依然硬挺的蕉叶以及仰天而望的仙鹤似乎都在诉说着作者对晚年境遇的不甘。

图24 [明]唐寅《蕉石成扇》

清代职业画家袁耀于1739年绘有《双鹤雪蕉山茶图》(广东省博物馆藏),绢本墨笔设色。画作中,画家用工笔细致地描绘了仙鹤的羽毛、爪子等具有羽毛感和皮质感的细节部分,却以写意的笔法描绘了水墨芭蕉。可以看出,在清代职业画家的笔下,在花鸟画中用单色水墨以写意笔法画芭蕉俨然成了一种既定的程式。这其实是文人画向世俗画渗透的一种表现。

同样的情况可在清代沈铨1749年绘制的《雪蕉仙鹤图》(荣宝斋藏)中可见一斑。画面中间是一只正在梳翎的仙鹤,仙鹤后是一株巨大的芭蕉树。芭蕉树宽大的蕉叶在仙鹤上方形成一个弧形,其残损的蕉叶为仙鹤挡下皑皑白雪。仙鹤的脚边则盛开着鲜艳的山茶花。该幅画作为绢本墨笔设色,同样地,图中只有芭蕉为水墨绘制,其他均为工笔设色。在职业画家富丽堂皇的画作中,芭蕉似乎独独占据着文人水墨的清雅之气。

除了珍禽,芭蕉也常与其他虫兽相组合。如朱耷的《蕉蝉图》(台北故宫博物院藏)用墨笔简单绘制一折茎的芭蕉,宽阔的蕉叶上栖息着一只蝉。笔法遒劲,笔墨浓淡相宜,布景精妙,蕴意深刻。孤蝉栖息于折蕉之上,表达出画家内心的孤独失意、沉闷孤傲。1690年,64岁的朱耷创作了《蕉荫猫石图》(图25),同样用芭蕉与动物组合来表达孤独悲凉之情。在残损的芭蕉叶下,坐着一只孤独的猫,背对观众,这似乎是朱耷晚年的内心写照,孤独立世,充满了孤寂与悲凉。

图25 [清]朱耷《蕉荫猫石图》

同样描绘芭蕉与猫石,清末任伯年的《芭蕉狸猫图》则采用丰富的蕉叶色彩以及四只玩闹的狸猫表达出活泼清新的意趣。而任伯年也曾将芭蕉与麻雀相组合,1872年绘就的《麻雀芭蕉图》(图26)同样以鲜绿的芭蕉以及可爱的麻雀表达出一种清新活泼的趣味。

图26 [清]任伯年《麻雀芭蕉图》

总而言之,芭蕉与珍禽虫兽组合往往通过画家的个性化表达,传递出纯洁、抗寒、清雅、孤寂、雅趣等多种意蕴。

三、结语

表面上,芭蕉在中国历代绘画中不是一个显著的画科,在绘画评论中被提及的概率也远不及“国画四君子”,但是中国绘画中的芭蕉却蕴含着丰富的文化意蕴,在明清时期尤为突出。芭蕉与“罗汉”人物结合时,因其枝干空心的自然属性与佛教中空、虚无、不实等佛理暗合,因而常被赋予虚空静寂的佛理禅意。作为文人雅集活动配景的芭蕉,常常伴随着抚琴、品茗、酌酒、题书等文人雅集活动出现,为活动营造出隔绝俗世、清幽荫蔽的环境氛围,给人一种疏澹清劲、闲静淡雅之感,进而蕴含了文人雅士的个人特质。作为仕女人物画的配景,芭蕉因其柔韧的蕉叶与女子的娇柔之姿相得益彰而常蕴含着闺怨、忧郁、悲伤、苦恼之意,寄予了忧郁凄清的情思。

而作为花鸟画主体的芭蕉,在与竹石搭配时,往往被以“写意”的方式来塑造其破碎但坚挺的形象,蕴含着文人士大夫坚韧不屈的精神节操。在冬雪中的芭蕉,则往往被画家赋予与“岁寒三友”一样的傲霜斗雪、不畏严寒、坚韧不屈的文化品质。在与其他花卉组合和珍禽虫兽的组合中,往往通过因画家的个性化表达,伴随不同物类传递出高洁、斗寒、清雅、孤寂、超逸、雅趣等多样意蕴。