从西语到西学:清末京师同文馆创办始末

2023-06-06禹仁朋

禹仁朋

在洋务自强运动的浪潮中,学习西语、西学逐渐成为开明士大夫的共识。创办于1862年的京师同文馆,作为洋务运动教育改革的产物,曾经红极一时。几十年间,它由最初的单一语言类学校发展成为涵盖多学科的综合性学府。随着1894年甲午海战中国的惨败,京师同文馆也受到很大冲击。虽然京师同文馆对于西方的学习不断深化,但它始终是以“中体西用”的思想来规划整个教育事业,缺乏对没落腐朽封建制度和专制思想的根本性变革,最终难逃失败的宿命。但是作为中国近代第一所官办新式学校,京师同文馆仍有创榛辟莽之功,在中国近代教育史上书写了光辉的篇章。

一、京师同文馆创办始末

泱泱华夏,仁风远播,素来对外邦的觖舌之音不屑一顾,视外邦科技为奇技淫巧。直到1840年英吉利的坚船利炮轰开了妄自尊大的清政府的国门,“天朝上国”的美梦才被一系列不平等条约所惊醒。清廷上下为了应对数千年来未有之强敌,不得不同列强进行交涉,然而要与列强交涉首先必须懂得外国语言文字。可查遍全国,仅广东、宁波等地的通事能通洋语,但是他们“仅通洋语者十之八九,兼识洋字者十之一二”[1],难以承担国家对外交涉的重任。通事的门路不通使得清政府不得不借助一些外国传教士担任翻译人员,但是“遇中外大臣会商之事,皆凭外国翻译官传述,亦难保无偏袒捏架情弊”[2]。

此外,1854年英国为了进一步扩大在华侵略的利益,提出对某些贸易条款进行“稍有变通”的修约计划,并规定:“缔结条约措辞中的一切疑点都应参照英文本解决,并且仅以英文本为准”[3]。这在事实上确立了西方列强对条约的任意解释权,加剧了中国在对外交涉方面的被动。此后,西方列强又提出在北京设立相应的外交机构或官员,开展所谓的直接“交流”,中国的国家利益遭到进一步蚕食。培养通洋语、识洋字从而实现悉夷情、驭夷人的外语人才,以应付外交需要,已然迫在眉睫。

1861年1月13日,在与西方列强交涉过程中有着切肤之痛的洋务派首领、恭亲王奕上呈《奏请设立京师同文馆折》中指出:“查与外国交涉事件,必先识其性情,今语言不通,文字难辨,一切隔膜,安望其能妥协”[4],提议仿照俄罗斯馆旧例,设馆教习外国语言文字,旋即得到同治皇帝的同意和支持。1862年6月,京师同文馆正式开馆,设立初期只是为了培养为朝廷效力的专业外交翻译人才。然而语言文字实乃“西学”之末,远远不足以应对涉外事务。随着19世纪60年代中期洋务运动的迅猛发展及全国范围内水师、电报、医学、铁路等工厂的先后设立,洋务派在实践中逐渐认识到真正的西学乃是西方列强坚船利炮背后的天文、算学等科学技术。为了真正实现中国的自强,1867年京师同文馆陆续增设天文、算学、化学和公法等馆舍,学习西方自然科学。京师同文馆也由单一的语言类学校发展成涵盖人文、社会和自然科学在内的综合性学府。随着1894年甲午海战中泱泱天朝惨败于蕞尔小岛,洋务自强运动逐步被变法维新取代。1898年在戊戌维新思想的指导下京师大学堂成立,京师同文馆悉数归新设大学,正式退出历史舞台。

二、京师同文馆的管理机制与教学概况

京师同文馆作为中国最早的官办新式学校,在日常管理、教习选聘、学生来源和课程设置等方面有着与中国传统教育不啻天渊的本质区别。

(一)管理机制:教管分离相得益彰

京师同文馆作为总理衙门的下属机构,接受总理衙门的领导,但在组织结构上拥有教学和行政两个相对独立的管理系统。教学系统由总教习、教习、副教习和助教等教职人员和相关教学部门、教辅机构组成。总教习全面负责整个课程计划、教习选聘、组织考试等教学事宜,教习、副教习和助教及相关教辅机构(书阁、印书台、星阁等)协同配合,具体实施。行政系统由总理衙门大臣、管理大臣、监察官和提调、帮提调组成。总理衙门大臣全面负责京师同文馆办学工作,并通过堂谕定期向朝廷汇报办学情况。管理大臣在总理衙门大臣的直接领导下,听取提调、帮提调的日常工作安排和计划并给予指导。监察官负责对馆内教习的教学工作进行日常监督。提调和帮提调则具体负责馆内的“稽查馆事、治其文书、达其条议、督其训习、制其膏奖、纪其勤能、纠其游惰、典其锓籍”[5]等日常馆务。教管分离为京师同文馆的日常运转解除了羁绊,让专业教习专心授课,管理人员专心服务,奠定了新式学校的基础。

(二)教习选聘:中西结合以洋为主

京师同文馆的教习主要由外国学者、国内学者和留馆优秀毕业生组成。1862年,清政府正式聘请英国参赞包尔滕担任京师同文馆英语教习。1863年之后,又聘请法国人司默灵、俄国人柏林和美国人丁韪良担任法文教习、俄文教习和英文教习。1869年丁韪良担任京师同文馆总教习之后,又陆续聘请了一批自然科学领域有所建树的教习,如医学和生理学教习德贞、天文学教习费理饬和化学教习毕利干等。除了外国教习外,京师同文馆还聘请中国优秀学者徐澎琳担任汉文教习,李善兰担任算学教习,席淦、汪凤藻等优秀毕业生担任副教习或助教。同时为了确保洋教习能够在华安心工作,清政府不仅给予他们丰厚的酬劳(洋教习每年有一千两银子而汉教习每月才八两),而且还在政治上提高他们的身份和地位,授予总教习丁韪良三品衔、化学教习毕利干四品衔等,这都极大地激发了洋教习专心任教的积极性,为京师同文馆的学生培养提供了优良的师资保障。

(三)学生来源:形式多样素质优良

京师同文馆的学生来源主要有咨传、招考、咨送和推荐四种形式。创办初期,清政府对于招生工作充满信心,提出“于八旗中挑选天资聪慧,年在十三四以下者各四五人,俾资学习”[6]。但当时社会风气未开,这项看似专属八旗子弟的入馆特权却与设想差距甚远,咨传的对象只能是家境贫穷、地位较低的旗人子女。1867年京师同文馆增设天文算学馆后,招考成为入馆的主要方式。招考对象也由“八旗子弟”变为“满汉举人及恩、拔、岁、副、优贡,汉文业已通顺,年在二十以外者以及前项正途出身五品以下满汉京外各官”[7]。后又进一步扩大到“凡翰林院庶吉士、编修、检讨,并五品以下由進士出身之京外各官”[8]。此外京师同文馆的学生还有来自上海方言馆、广东同文馆的优秀生,以及达官显贵、馆内资格较深教习推荐来的学生。选拔范围的拓宽,有力改善了京师同文馆生源结构和质量,造就了一批兼通中文西文,素质优良,极具培养潜质的可造之才。

(四)课程设置:大胆革新教育得法

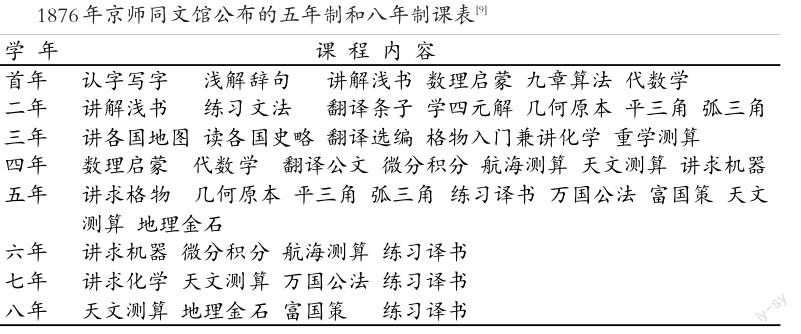

1869年丁韪良担任京师同文馆总教习后,对课程进行了大刀阔斧的改革。他根据学生的基础、年龄和学习能力的不同制定了全新的学习课表。

新制定的课表不仅学习内容更丰富,而且培养目标也更清晰。其中五年制是为年龄较大、具备一定外语基础的学生预备的,主要学习西方人文社会科学和自然科学知识。为了便于学生更好地理解和学习西学知识,教习们还专门编制教材、绘制图片(如图一)。八年制则更加注重外语的训练,从第二学年设置翻译课程开始一直持续到最后一年,各类翻译条子、翻译选编、翻译公文、练习译书始终贯穿教学过程。同时为了稽查勤惰,以定优劣,京师同文馆制定了严格的月课、季考、岁试和大考的考核制度,成绩排在前列的学生颁给奖金,奏授为七、八、九品等官职,留馆学习以待差遣,劣者会扣除“膏火”、降革、记过及咨回各旗。新的课程安排和严格的考核制度不仅剔除了资质平庸、不堪再造的劣等学生,更为刻苦学习、成绩优良的学生提供广阔舞台。

三、京师同文馆的历史影响

京师同文馆的创立只是清朝统治者在震惊之余面对新的国际秩序的一种有限妥协,其目的是培养定量的官吏以维持其封建统治,最终也因不敢根本变革封建主义和专制思想而失败。但是,作为中国近代第一所官办新式学校,京师同文馆对于中国近代的教育、外交、政治、军事乃至普通民众的生活、思想观念等方面都产生了深远影响。

(一)加速了中国教育近代化进程

京师同文馆首开西学教育之先河。它不仅第一次将西方的现代科学知识引进课堂,拓宽了学习内容和学生的眼界,而且建立起分年授课、分班授课的全新教学组织形式,实现了学习内容由易到难、由浅入深的循序渐进和因材施教,以及在此基础之上的理论和实践知行合一的教育理念,这些都极大地满足了中国近代社会对现代人才培养的需要。在京师同文馆的示范带动下,全国各地先后成立了一大批学习西方语言、军事技术和科技技术的各式新学堂,如福州船政学堂、南京矿路学堂和广东水陆师学堂等,极大加速了中国教育近代化进程。

(二)培养了一大批贤才俊彦

京师同文馆创立之后,广招满汉子弟,聘请中西名师,通过广博训练和严格考核,为中国培养了最早一批通曉外国语言、熟知现代西方科学知识的经世治用之才。如曾任国务总理兼外交总长的陆征祥,曾任摄行大总统、署理国务总理的周自齐等都是京师同文馆的毕业生。此外还有许多毕业生留馆任教或到全国各地的新式学堂担任教习,如汪凤藻、蔡锡勇、陈应宗等,他们在清末民初自强事业的各条战线上都发挥着重要作用。

(三)促进了现代科学文化知识传播

京师同文馆存续期间,师生们以翻译国际法为肇端,渐及外交、天文、历史、医学、数学等不同领域,先后印刷出版《万国公法》《新嘉坡律例》《富国策》《化学阐源》等多部西方著作。这些书籍不仅为日常教学工作提供了教材保障,也为培养学生应用基本科技原理解释自然提供了科学启蒙。同时又极大地促进了西方国家之间通行的国际关系准则、政治军事、文化习俗和典制律例等在中国的传播,更为洋务运动、维新改良乃至以后的革命图强提供了丰富的思想养分。

参考文献:

[1][2][5]朱有瓛.中国近代学制史料(第一辑上册)[M].上海:华东师范大学出版社,1983:214+31.

[3]马士.中华帝国对外关系史(第一卷)[M].上海:世纪出版集团上海书店出版社,2006:738.

[4][6]贾桢.筹办夷务始末(咸丰朝卷七十一)[M].北京:故宫博物院影印本,1930:17.

[7][8]宝鋆.筹办夷务始末(同治朝卷四十六)[M].北京:故宫博物院影印本,1930:3-4+44-48.

[9]高时良.洋务运动时期的教育[M].上海:上海教育出版社,1992:86-87.

作者单位:中共泰州市委党校