南北朝佛教雕塑艺术的风格与演变分析

2023-06-03高丽

摘要:佛教雕刻艺术是在魏晋南北朝时期发展起来的。南北朝时期,艺术家们利用自己丰富的绘画经验和多种媒介材料,与时代的美学特征相融合,在佛教雕刻艺术中融入各种元素,为佛教雕塑艺术发展奠定了坚实的基础。“秀骨清像”是南北朝佛教雕塑艺术的一大特色。它的出现不仅使南北朝佛教雕塑艺术的形式发生了翻天覆地的变化,而且对中国人物雕塑的发展起到了积极的推动作用。

关键词:南北朝时期;佛教雕塑艺术;风格;演变

佛教初发于东汉,南北朝时期开始盛行,崛起于隋唐时期,衰败于宋朝以后。最初佛教是作为意识形态被传入中国的,对中国本土的传统文化形成了强烈的冲击,同时对中国美术的发展产生了巨大影响。随着儒、释、道三教鼎立局面的形成,中国佛教艺术伴随着佛教的传播渐渐兴盛起来。

一、南北朝时期佛教雕塑的演变及其发展

(一)南北朝佛教雕塑艺术所处时代背景

魏晋南北朝(220—581年)又被称为六朝时代,此时天下大乱,政权分裂,战争频发,人民颠沛流离。在这种极度压抑的背景下,精神文明却得到一定程度的自由和解放。时代的苦难与人生的沉重,刺激了魏晋士人言行和文化风采,形成了潇洒清畅的特征。在政治体制方面,由于南北朝时期制度的宽松,文化和艺术得到了极大发展,这给佛教雕刻艺术的发展创造了有利的政治条件。从哲学角度看,这一阶段的哲学思想表现出多样化的特征,给哲学和美学带来了深刻的影响。文学上,佛教的兴盛推动了中西方文化的交流,寺庙的兴建和佛典的大量输入对美术的发展起到推动作用。艺术上,这个时期的人物画和雕塑艺术,已经能够透过现象参透其本质含义,艺术家擅于用自然的动感和技巧去表达内在情感,该时期的艺术作品既能表现人物的外在美,更能传达人物的内在美,从而使雕塑人物拥有了形神兼备的独特韵味。雕塑艺术家们在此种复杂的社会背景下,为雕塑艺术开辟了一番新天地。

(二)南北朝佛教雕塑艺术在中国的发展

中國人早已习惯了自我压抑的生活方式,佛教的传入在中国得到了较大发展。佛教东传以后,为中国绘画注入了新的活力,提供了新的题材、新的形式,从而为中国绘画的发展提供了一个新的发展契机。佛教的传入,不仅引起了艺术家队伍的变化,还给中国绘画带来了全新的创作素材,极大地丰富了刻画群体形象的艺术作品数量和题材。佛教艺术在发展的同时,也形成了不同的流派,其以一条崭新的道路,推动中国艺术走向多元化。

佛教不提倡战争,相反,他们认为佛面前人人平等。这种观念给当时的人们带来了生的希望,特别是在处于战争摧残下绝望的劳动人民眼中,正因如此,佛教才有了一定的群众基础。统治阶层又以宣扬佛教的方式来麻痹民众,以达到其自身的目的,由此,佛教得以普及,佛教雕刻也就顺理成章地在中国得到了发展,并涌现了一大批杰出的雕塑家。这些雕塑家并没有完全借鉴印度雕塑艺术,而是在发扬中国传统雕塑艺术的基础上,融合了印度雕塑艺术的精华,将其与本土文化融合,形成了自己独特的风格,其作品也具有独特的魅力。

二、南北朝时期佛教雕塑的风格及其特征

(一)从团块到秀古清像

南北朝前期和中期时的佛像雕刻,主要体现了印度的犍陀罗艺术和笈多佛教艺术,但随着时代的变化,佛教雕塑艺术逐渐本土化,到北魏后期的佛像雕塑上,由具有外来风格的石窟造像,逐步向中国本土化方向发展,并呈现“秀骨清像”的趋势。南北朝的绘画对佛教雕像的造型产生了很大的影响,其中最具代表性的就是“中原风格”的龙门石窟,其形象多以面部轮廓分明、身形清秀瘦削,衣着宽松飘逸为特点,这种特点的产生,源于中国传统艺术审美中的真实与自然。

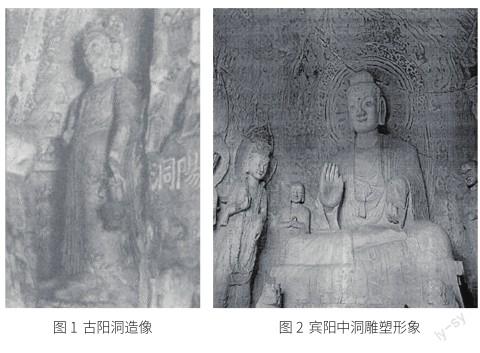

龙门石窟集中体现了中原风格的雕塑艺术,它是第一个完全脱离印度佛教雕塑艺术系统的影响,逐步建立起中国佛教雕塑艺术系统的石窟。龙门造像在石窟的初凿时期,依旧完整保留了云冈早期印度犍陀罗的艺术风格。从孝文帝全面推行汉化政策后,云冈晚期石窟和迁都洛阳后开凿的龙门石窟,体现了更多南朝文化色彩,粗犷豪放的云冈遗像,在洛阳转变为清秀蕴藉。例如古阳洞造像,体型不大,但非常细致,衣褶紧密,其脸部呈长方形,目微合下视,鼻梁挺拔,唇角微翘,面容比云冈造像消瘦很多(图1)。又如现存于美国国立亚洲艺术博物馆中的宾阳中洞雕塑形象(图2),其面部和体形特征是眉目清晰,面带微笑,身形略消瘦,是典型的“秀骨清像”风格。

(二)比例结构发生变化

比例结构关系是雕塑本体语言中较为直观的表达形式,不仅可以从中看出当时的艺术风格,也能透过比例关系分析其中的审美观念。从汉代到南北朝时期,雕塑中比例的变化,可以根据头部的长度来进行简单的计算,南北朝时期的人物比例关系更加严谨,人物塑造上也较为写实,从洛阳郎山出土的石翁仲中可以看出,整个身体的比例关系严格按照7个头长来进行塑造,这种西方造型形式一改西汉早期形式自由的造型关系。西汉到魏晋时期,人物雕塑沿着一条主线朝前发展,逐渐成为本土化的一套体系。在佛教造像的影响下,其形制已逐步脱离了汉人的块状,改为垂直长形,其形体呈现“秀骨清像”的形态特点,具有很强的线条感。

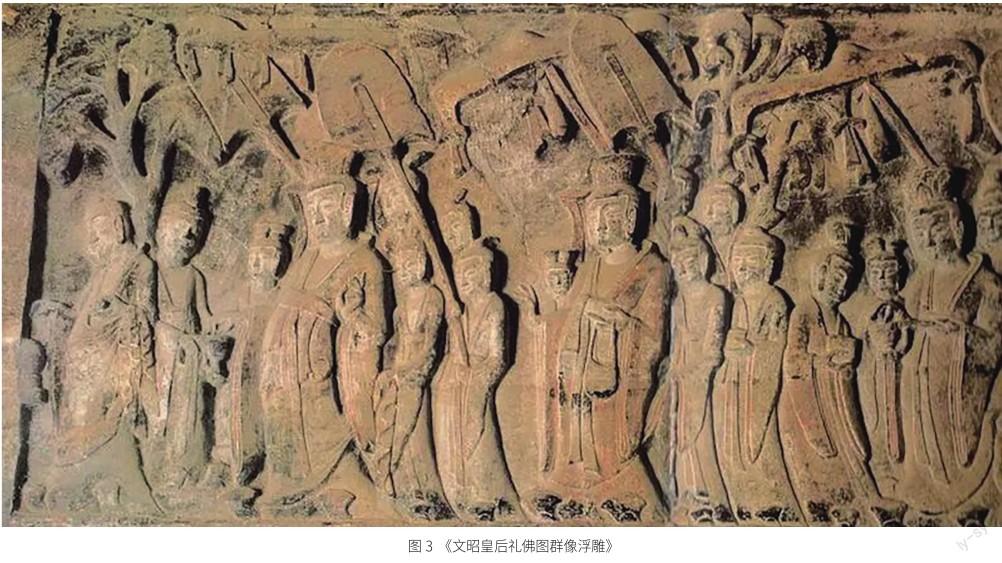

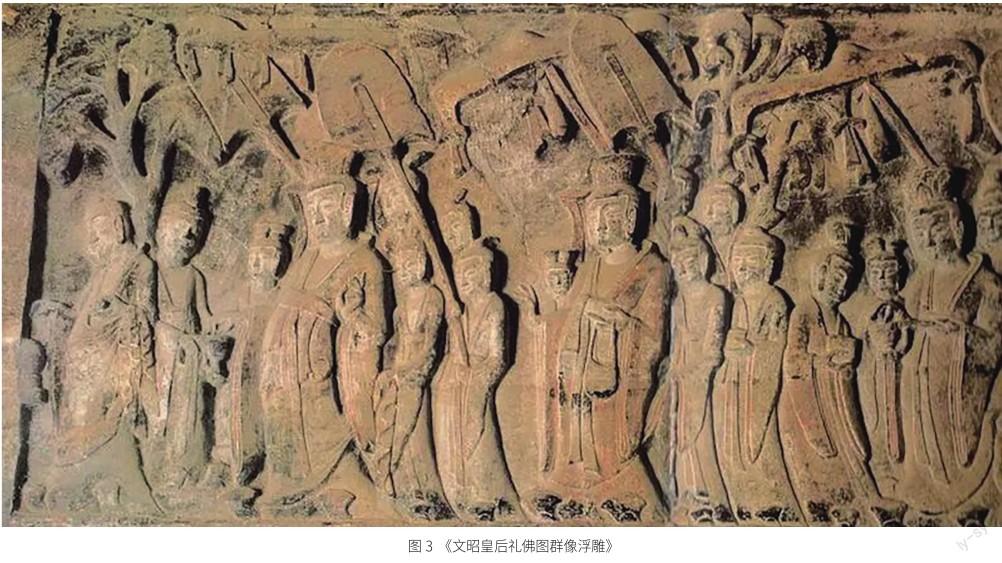

在供养人题材中,现存于美国大都会博物馆的《北魏孝文帝礼佛图》和美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆的《文昭皇后礼佛图群像浮雕》(图3)两件雕塑作品中,孝文帝与文昭皇后两个主体人物都有严格的比例关系,其他王公大臣都穿着宽大的袍子,显得身材高挑,清秀端庄。

三、形成南北朝时期佛教雕塑特点的因素

(一)国内外文化的影响

印度犍陀罗的塑像风格影响了中国早期佛像雕刻的创作。北魏时期的雕塑在造型上吸收了印度犍陀罗的风格,北魏时期的佛像嘴角永远是上扬的,具有鲜卑人的特征,身形高大威武,高鼻梁、大眼睛,目光威严,大耳下垂(图4)。西魏之后,中国佛教形象更多地受其民族特色的影响,同时,当时的画风特点,以及“曹衣出水”的中国画风格,都被引入佛像的创作之中,并由此产生了多种多样的佛像形象。随着佛像样式由印度犍陀罗式向民族化风格的演变,体现了中外文化的融合,中国人的容貌特点被更多地表现出来,服饰也从印度人的半裸袒肩式变成了中原贵族的宽袍薄带,显示出一种具有汉化特色的文化气息,展现了清丽脱俗的气质。

(二)本土化的影响

魏晋南北朝时期,是一次高频率的大规模迁徙。在此期间,北方各民族大规模的内移,促成了北方各民族与南方各民族之间的融合,从而使社会和文化呈现多样化的倾向。摆脱政治束缚是当时文艺思想的主要方向,士大夫在追求自身价值、追求“风骨”“传神”等美学观念的同时,也在某种程度上影响着佛教雕塑的外部形式,使佛教雕塑呈现“传神”“秀骨清像”等特点。这种改变在某种意义上影响了人们对佛教思想的理解,并进一步影响了佛教雕刻的艺术特色。汉王朝的覆灭,使儒家失去了“正统”的位置,于是玄学和道教有了更多的发展空间。与外来佛教相结合,对佛教雕塑的创造理念有一定的影响力。在各种文化因素的影响下,魏晋南北朝时期佛像艺术迅速发展,并逐渐摆脱了中国佛教雕塑的固有特点,形成了一种具有鲜明特色的新型艺术形态。

魏晋中期的佛像雕塑,除了常见的印度小乘教中的释迦牟尼佛、弥勒佛之外,还出现了千佛、三生佛、无量寿佛等大乘佛教中的内容[1],这些雕塑元素体现了具有中国特色的文化。佛像群也显示出中国特有的阶级,再加上中国独特的供奉,并按照地位高低,将雕像按不同的位置和尺寸排列。从内容来看,这些雕像已逐步走向世俗化、民族化,从总体形式来看,更多地表现了中华的雄伟壮丽。佛教雕刻既是佛教向社会传播的重要途径,又是当时下层劳动人民的一种精神寄托,具有重要的现实意义。南北朝佛教雕塑充分反映了当时底层人民的精神观念,成为后代雕塑艺术作品发展与进步的重要方向。

四、结语

魏晋南北朝是我国古代雕塑史上一个重要的发展阶段,其间雕塑作品数量庞大,技术高超,给人们的精神世界带来了巨大的影响,超过了以往任何一个时代,达到了中国雕塑艺术的高峰。佛像神圣庄重、典雅而宁静,不同于原始的佛教造像。佛教雕塑民族化的过程,是中原人对佛教文化意蕴、宗教哲学的再解读,是对雕塑艺术的重新探索,是对中国雕塑题材、表现手法的再创造,是一笔不可多得的文化与艺术财富。这一时期,佛像的出现,引起了雕刻创作主体的转变,许多有一定社会地位的人都加入了雕塑家的队伍,改变了过去由手工艺人进行雕刻的单一模式,推动了中国雕塑主体向多元化的方向发展,为现代艺术的创造提供了经验。

總体上看,南北朝时期的佛教雕塑在表现手法、题材以及造型造像等各方面都有别于印度佛教雕塑,表现出了我国的社会特色和民族特色。石窟雕塑特色的演变,既是一种本土文化与外来文化交融的过程,又是一种对中国雕塑发展历史的重新思考。在这一过程中,东西两种艺术的融合所产生的果实,使佛教雕刻在魏晋南北朝达到了一个高峰。“秀骨清像”的造型风格,在不同地域和文化的冲击下,又受到了魏晋玄学的影响,将多元文化糅合成独特的中国本土化造像艺术,对中国后世的雕塑影响深远。

基金项目

重庆市社会科学规划培育项目“胡汉文化互动关系与北魏佛教造像研究”(项目编号:NO.2014PY81)。

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(项目编号:SWU1709114)。

作者简介

高丽,女,江西九江人,研究方向为艺术学理论。

参考文献

[1]温晓慧.魏晋南北朝时期艺术的审美特征[J].运城学院学报,2008(3):77-78.

[2]梁新春.魏晋南北朝时期佛教美术对当时绘画与雕塑的影响[J].廊坊师范学院学报(社会科学版),2009(1):106-108.

[3]董阳.魏晋南北朝佛教雕塑造型特点[J].雕塑,2013(6):62-63.