隐含碳及其测算方法研究综述

2023-06-02钟诗雨张晓敏吴佳邬娜封强傅泽强

钟诗雨,张晓敏,吴佳,邬娜,封强,傅泽强

(中国环境科学研究院 清洁生产与循环经济研究中心,北京 100012)

工业化和城镇化的快速发展为经济发展做出了极大贡献,但同时资源能源的过度消耗和生态环境的严重破坏也给区域可持续发展带来了巨大压力,碳排放问题也日益受到学术界和政府部门的高度关注。碳排放作为经济学的研究对象最早始于1979年第一次世界气候大会[1],随着全球气候变化对人类社会影响的深度和广度日益增加,气候、环境、能源等方面的研究不断深入,学者们逐渐意识到减少碳排放以减缓全球性气候变暖问题应成为世界各国共同努力的方向。经过四十余年的发展,碳排放研究已从单纯的能源、环境领域问题,扩展到隐含碳、碳交易、碳排放权、碳关税等一系列经济、社会领域的相关问题,以碳排放为中心的研究范围也呈现出由单个地区到多区域,由单一产品到产业链,由供给端到需求端的变化趋势,其已成为全球可持续发展和世界各国共同减排责任的热点研究问题。

碳排放测算是科学制定碳减排战略的基本前提。隐含碳概念的提出同时考虑了生产过程中的直接和间接碳排放,为碳排放责任的划分提供了新的思路。目前学术界对隐含碳的测算主要以投入产出法为主,重点关注贸易领域隐含碳排放量的增减、碳减排责任划分以及隐含碳排放影响因素,而关于投入产出法在不同尺度上的隐含碳测算应用研究缺乏系统梳理。鉴于此,本文在阐述隐含碳概念、内涵及其主要核算方法的基础上,重点针对投入产出法在不同尺度上隐含碳方面的研究进展进行梳理和归纳,以期拓展和丰富碳排放问题研究方法,为制定碳减排政策和策略提供参考依据。

1 隐含碳的定义、内涵与研究概览

1.1 隐含碳的定义

隐含的概念最早是在1974 年由国际高级研究机构联合会(IFIAS)提出的,他们指出在研究某产品或服务生产全过程中的资源能源消耗量时,可在资源名前加“隐含”一词表述,随后出现了隐含能、虚拟水等用于表述全生产周期消耗某种资源总量的概念[2]。在低碳经济的发展理念下,为满足对碳排放量的定量评价,《联合国气候变化框架公约》中对隐含碳做出了明确的定义,即商品从原材料获取、制造加工、运输销售到成为产品的全过程二氧化碳排放。

与直接碳排放概念相比,隐含碳从经济活动中生产要素交换的视角,对碳在经济系统中的流动给出了更为系统的诠释[3],对于隐含碳的概念学者们也给出了不同的定义,如Machado 等[4]认为隐含碳是指在产品生产过程中由直接或间接消耗含碳元素的化石燃料产生的碳排放,即生产过程中排放的碳;Xia 等[5]认为隐含碳是为满足本部门最终需求和其他部门中间投入中随产品流入、流出的净碳排放;Hou 等[6]认为隐含碳是指原料提取、中间加工到向消费者销售过程中排放的二氧化碳之和。由此可以看出,现有的观点均围绕产品展开,考虑产品在全生命周期中的碳排放以及随产品流动产生的碳流动。

1.2 隐含碳的内涵

产品和服务的生命周期并非线性,而是在生产、贸易过程中涉及多个行业、部门以及地区间的物质与能量流动,形成一个错综复杂的物质流、能流网络。结合现有的研究观点,本文认为隐含碳是指各行业产品和服务在全生命周期中的直接和间接碳排放之和,可以从生产侧和消费侧两个视角来理解其内涵。

(1)在生产视角下,产业部门/地区须燃烧化石燃料生产产品,这些产品不仅用于其自身的最终需求,还用于为其下游产业部门/地区提供原料产品,在这个过程中排放了二氧化碳,但其中生产下游产业部门/地区产品所产生的二氧化碳是为满足下游产业部门/地区的需求,因此下游产业部门/地区的隐含碳被计入产业部门i中,表现为该部门/地区的隐含碳流入。

(2)在消费视角下,产业部门/地区使用上游产业部门/地区产品投入其生产中,在这个过程中,出于该部门/地区的自身需求使其他部门/地区燃烧化石燃料产生了二氧化碳,因此这部分碳排放应计入该产业部门/地区的隐含碳中,表现为产业部门/地区i的隐含碳流出。因此,产业部门/地区的隐含碳排放可表示为:

式中:C是某产业部门/地区的隐含碳,Cup是从上游产业部门/地区转入的碳排放,Cdown是转出到下游产业部门/地区的碳排放,Cself为滞留在本部门/地区的碳排放。

1.3 隐含碳研究概览

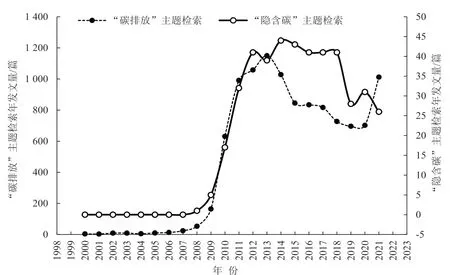

碳排放作为近年来的研究热点,涉及经济发展、社会公平、技术进步等多个层面,是一个具有复杂属性的多维问题。分别以“碳排放”和“隐含碳”为关键词,以2000—2021 为检索时间范围,在“环境科学与资源利用”“宏观经济与可持续发展”学科下进行主题检索,检索数据库为中国知网(CNKI)中文核心数据库与中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库,人工识别并删除与主题不相关的研究内容,检索结果年发文量情况见图1。

图1 2000—2021年“碳排放”与“隐含碳”研究发文量年度分布

由图1 可知,我国“环境科学与资源利用”“宏观经济与可持续发展”领域,“碳排放”与“隐含碳”的研究起步较晚,大致可分为缓慢增长期、快速增长期以及平稳发展期三个阶段。(1)2008 年以前为缓慢增长期,在这一阶段关于“碳排放”的研究较少,年均发文量不足10篇,关于“隐含碳”的研究尚未起步;(2)2008—2014年为快速增长期,这一阶段对于“碳排放”的研究增长迅速,发文数量急剧攀升,尤其是2009 年《联合国气候变化框架公约哥本哈根协议》的达成,“碳排放”这一话题成为学者们竞相研究的热点话题,成果增长明显,发文量从2008 年的53 篇跃升至2014 年的1 028 篇,“隐含碳”的研究也从2008 年的1 篇增长至2014 年的44 篇;(3)2014—2020 年为平稳发展期,这一阶段对于“碳排放”与“隐含碳”的研究,国内已取得较为丰硕的成果,形成了包括碳减排、碳排放影响因素、碳交易等在内的研究体系,而由于碳排放数据更新较慢且较难获取,这一阶段的年发文数量有所下降。值得注意的是,“双碳”目标的提出为学者们带来了新的研究思路,在2021 年,对于“碳排放”的研究又出现了一个新的增长,主要围绕“碳达峰”“碳中和”等关键词展开研究。

2 投入产出法在隐含碳研究中的应用

2.1 隐含碳的一般测算方法

可行有效的隐含碳测算方法是各部门减排路径规划的科学性保障,也是设计减碳路径的基础和前提。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)提出的排放因子法是碳排放最早的核算方法,该方法的基本思路是按照碳排放清单列表,针对每一种排放源构造其活动数据与排放因子,并以二者乘积作为该排放项目的碳排放量估算值[7],其优点在于能够全面考查不同化石燃料燃烧所导致的温室气体排放,计算过程简便,适合用于多尺度的碳排放核算,但由于其并不能体现出产业部门间的相互联系,仅以单一行业、地区的能源消耗进行计算,无法精准测算生产过程中的间接碳排放,无法体现隐含碳的排放特征。此外,受到不同国家技术水平、能源品位的差异,排放因子选取也较为困难,无法满足对间接碳排放的研究需求,在隐含碳领域的适用性较低。

对“隐含碳”的主题词检索结果进行梳理,去除定性研究、综述类研究以及未对隐含碳进行测算的文献,可以得出:现有的隐含碳测算方法主要以生命周期法和投入产出法为主,其中,生命周期法的研究文献数量较少,该方法主要针对单个产品、行业的隐含碳排放进行测算;投入产出法的研究文献数量较多,该方法适用于中宏观层面生产、贸易、消费等多个场景的隐含碳测算,是隐含碳测算的主流方法。

(1)生命周期法。生命周期法将“自上向下”的分析设计方法和“自下而上”的实施相结合,考虑了从产品或系统从生产到使用再到废弃全过程的环境性能。通过生命周期法计算碳排放可以分为四个步骤,分别是系统界定、清单分析、影响评价和结果解释[8-9]。如吴明等[10]以国内某大型炼化企业为例,计算了各个环节的隐含碳排放和石油燃烧碳排放量。生命周期法往往应用于较为微观层面某一具体产品的碳排放核算,由于其需要的数据量较大,在宏观层面应用较为困难。

(2)投入产出法。投入产出法是一种“自上而下”的研究方法,最初由Leontief[11]在1936 年提出,后于20世纪70 年代开始应用于能源环境领域的研究[12]。通过投入产出表可以将产业部门间的价值型关系转换为碳流动关系,清晰地对各产业部门、区域间的生产、消费关系进行描述,从而避免了由于产业部门间的复杂联系所导致的碳排放重复或遗漏计算。由于其能够清晰地描述产业部门或区域间的直接和间接碳排放,目前已成为中宏观层面广泛应用的方法。

2.2 投入产出法测算隐含碳的理论基础

用于隐含碳研究的投入产出模型包括“单区域投入产出模型(single-region input-output model,SRIO)”及“多区域投入产出模型(multi-region input-output model,MRIO)”,分别对应于单区域投入产出表和多区域投入产出表[13]。其中,SRIO 常用于测算一个经济体内由最终需求引起的隐含碳排放[14]或生产过程中产业部门之间的隐含碳排放关系[15],但在测算某地区进出口隐含碳时由于其假定商品和服务的生产技术水平相同,往往会产生较大误差。MRIO 模型弥补了SRIO 无法描述生产和供应路径差异的缺陷,将隐含碳分析从国家内扩展到国家间[16],为定量描述隐含碳排放量的跨区域转移提供了切实可行的途径。

基于投入产出模型计算隐含碳,一般先计算各产业部门的直接碳排放量,由其与总产出的比值算得直接碳排放系数,再结合投入产出表的平衡关系,将价值量转变为实物量进行测算,主要计算步骤包括以下三个环节[17-19]。

(1)产业部门直接碳排放量的计算。参考《2006 年IPCC 国家温室气体排放清单指南》,以温室气体排放清单编制参考方法的标准形式分燃料品种为例,产业部门直接碳排放量可对各种化石燃料品种进一步细分,用实物量数据分别核算排放量,测算公式如下[20]:

式中:Ci为部门i的直接二氧化碳排放量,ECie为产业部门i对能源e的消耗量,NCVe为能源e的平均低位发热量,CEFe为能源e的单位热值含碳量,COFe为能源e的碳氧化率。通过上式即可由能源消耗数据计算出各产业部门的直接碳排放情况。

(2)碳排放强度的计算。碳排放强度di为产业部门直接碳排放量Ci与单位产出Xi的比值,可表示为:

(3)碳排放投入产出模型的构建。根据列昂惕夫投入产出模型行平衡关系可得:

式中:A为直接消耗系数矩阵,m为产业部门数,(I-A)-1为列昂惕夫逆矩阵,X为社会总产出列向量,Y为最终需求列向量,xij为产业部门i投入产业部门j的价值量,Xj为产业部门j的总产出。根据上式,生产部门i的隐含碳排放平衡如下:

式中:fi为产业部门i的最终使用,C为产业部门直接碳排放量列向量,D为碳排放强度列向量。获得碳排放投入产出模型后,根据具体研究内容可进一步分解,如可将最终需求分解为不同地区的最终需求,引入增加值系数分解总产出等。

2.3 投入产出法测算隐含碳的应用场景

(1)生产过程隐含碳流动。产业部门的生产过程是中国经济社会发展的重要动力源,同时也是碳排放的主要来源,产业部门间复杂的生产关系使得不同产业部门之间存在较大的碳排放差异和碳聚集效应[21-22]。由于SRIO 假定了不同主体间产业部门产品生产技术水平相同,并不适用于具有生产技术水平差异的贸易隐含碳研究,因此其往往应用于生产环节,关注碳在产业链上的转移与流动,为寻找关键排放环节、量化排放责任提供了依据[23-24]。

根据研究内容可将生产过程隐含碳的研究划分为两个方面:一是对产业部门隐含碳排放特征的研究,二是对全产业部门的系统性研究。对产业部门的研究是生产环节隐含碳研究的基础,主要关注各产业部门隐含碳的排放量及影响因素,并以此为不同类型的产业部门提供不同的碳减排对策,如李峰和胡剑波[25]使用非竞争型投入产出表测算了我国28 个细分行业的隐含碳排放,并通过LMDI 分解模型考察规模效应、结构效应和强度效应对中国产业部门隐含碳排放的贡献值与贡献率,为产业部门碳减排提供了政策建议。在全产业链协同发展的背景下,生产过程隐含碳研究不断深入,研究关注点逐渐趋向完整、系统的全产业部门,主要关注于找出隐含碳流动过程中的关键环节及动态变化特征,往往结合结构路径分析、复杂网络分析等方法进行研究[26],如Wang 等[27]使用投入产出法、拉力方法与结构路径分析,研究了京津冀地区供应链网络中的关键经济部门隐含碳排放及流通路径;宋金昭等[28]借助投入产出模型和结构路径分析方法,对我国产业部门间碳排放传导机制进行了研究,重点对产业部门碳排放的分布特征、关键传递路径及其动态变化规律进行了描述,并提出应开展针对性、综合性的产业部门综合减碳治理的政策建议。

基于SRIO 对各产业部门的隐含碳排放进行核算将有助于明确碳在全产业链上的流动路径,可为科学合理地制定产业部门间协同减排政策提供理论支撑。

(2)区域贸易隐含碳流动。在贸易环节,随着价值链分工的深入发展,贸易双方开始关注贸易过程中的隐含物质流动。作为碳排放的重要组成部分,贸易隐含碳直接关系到贸易双方碳排放责任的确定,直接影响各地区减排目标的落实和碳排放权的分配,因此对于贸易隐含碳流动过程的研究也日趋深入,学者们主要关注贸易中碳排放权的分配与公平性问题,认为随贸易物质流动而产生的隐含碳排放也应被纳入碳排放权分配的考虑之中[29-30]。

根据研究对象的差异,贸易环节的隐含碳研究可以分为“一对一”“一对多”“多对多”三种类型。“一对一”的贸易隐含碳用于揭示两个地区之间的贸易往来所引起的隐含碳流动,用以分析二者的碳减排责任与路径,如Kim & Tromp[31]使用2000—2014 年的多区域投入产出模型测算了中国与巴西主要行业贸易往来的隐含碳流动,测算结果表明,中国在与巴西的贸易隐含碳方面处于顺差地位,这一方面说明中国需提高清洁生产技术水平,降低隐含碳输出,另一方面说明两国应通过碳关税等手段共同承担碳减排责任。“一对多”的贸易隐含碳主要关注中心地区与其他地区的隐含碳流动关系,为中心地区争取更大的贸易优势和更少的减排责任提供数据支撑,如马远和骆佩[32]使用2015 年EORA 世界投入产出表测算了中国与RCEP 成员国进出口贸易间的隐含能耗及隐含碳排放,得出了中间品贸易在中国贸易隐含能耗及隐含碳排放中占据着主导地位的结论,并给出了调整贸易结构、减少高能耗高碳排中间品出口的相关建议。“多对多”的贸易隐含碳研究主要用于分析国际贸易带来的碳转移,Peng 等[33]使用国际MRIO 模型对国际贸易隐含碳的研究指出,发达国家通过从发展中国家进口大量能源密集型产品从而造成了隐含碳的转移,加剧了二者之间的环境不平等性;陈晖等[34]通过编制2012 年31个省份的多区域投入产出表对我国省域间的贸易隐含碳排放进行了测算,得出隐含碳从经济发达且产业结构以高附加值低碳型产业为主的省份转移到欠发达且能源产业密集省份的结论。

基于MRIO 对贸易隐含碳的测算可以刻画隐含碳在区域间转移的路径,为各地区划分碳排放责任提供了重要参考。

2.4 投入产出法在隐含碳影响因素分析中的应用

碳排放的影响因素不是简单的技术或经济问题,而是涉及经济、社会、环境、技术相互协调的综合性系统问题。结构分解法(structural decomposition analysis,SDA)是基于投入产出模型的一种隐含碳影响因素研究方法,相较于其他研究方法,其通过投入产出表的平衡关系,将因变量分解为能源结构效应、能源强度效应、增加值效应、Leontief 逆矩阵效应、最终需求效应等众多影响因素,对碳排放之间隐含的间接需求以及由此产生的间接效应予以研究,从而测算出某个因素在一定阶段内对碳排放变化的贡献程度[35-36]。

结构分解法可以对各区域、部门的直接碳排放进行研究,也能对产业链和供应链中隐含的间接需求以及由此产生的间接效应予以研究,其克服了投入产出模型静态的缺陷,能够对经济结构、组中需求组成和类别进行动态化地评估,是研究隐含碳排放重要影响因素的有效方法[37-41]。按照分解形式,结构分解法可分为加性分解与乘性分解[42],其中加性分解适用于绝对指标,具有易于操作的优势,如张友国[43]基于1987—2007 年我国非竞争型投入产出表,将出口含碳量和进口节碳量分解为总量、产品结构、投入结构、能源强度、能源结构、碳排放系数的加和,分析了六大因素对我国贸易隐含碳及其部门分布的影响。乘性分解更适用于对碳排放强度指标的分解,如李堃和王奇[44]使用我国2012 年与2015年的投入产出表构建了两层嵌套式结构分解分析模型,比较分析了消费规模效应、收益规模效应、行业流入、流出增加值变动效应、增加值结构变动效应等14 个影响各行业碳排放变动的关键因素。

基于投入产出模型的结构分解法已成为研究隐含碳影响因素的主流方法之一,研究这些因素对隐含碳排放量的贡献程度对于制定碳减排政策、实现减排目标具有重要意义[45]。

3 投入产出法在隐含碳研究中的趋势展望

3.1 核算方法的精细化

投入产出法是中宏观层面普遍认可并使用的主流隐含碳核算方法,通过碳排放系数将投入产出表的价值型关系转换为碳排放的实物型关系,再对区域、行业之间的隐含碳流动进行测算是如今主流的核算方法。但由于投入产出表编制时间长、数据时效性差,提出的结论与建议往往具有一定的滞后性。现有研究普遍使用重点系数法结合RAS 法对投入产出表进行更新,但受统计口径和部门变化的影响,该方法使用较为复杂,下一步应重点推进投入产出表的动态更新研究,提升隐含碳核算的质量。

3.2 研究尺度的具体化

宏观—微观结合也将是隐含碳研究的发展趋势。现有研究主要关注于宏观领域上区域及产业部门间的隐含碳转移,随着研究的继续深入,研究需求将更倾向于微观上对具体生产部门、产品生产过程中的隐含碳研究,这就要求对隐含碳的测算更具体、精细。有研究使用全生命周期投入产出模型(IO-LCA),基于全生命周期视角,对行业隐含碳进行了测算[46],但由于产品生产数据的获取较为困难,该方法还停留在具体行业。下一步应考虑开发微观—宏观结合的隐含碳测算模型,开发更有针对性和可操作性的隐含碳核算方案。

3.3 应用场景的多元化

目前隐含碳核算多关注于贸易及生产过程中的隐含碳转移,虽在研究对象、理论体系方面不断完善,但多基于已有投入产出表进行核算分析,应用场景较为局限,不足以支撑减碳政策的制定。在已有研究的基础上,使用投入产出模型可对不同产业结构、技术水平等假设条件下的碳排放情景进行预测,模拟较长时期内社会经济及自然环境因素等对碳排放的影响。在我国提出“碳达峰、碳中和”的背景下,在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局目标下,今后研究应进一步着眼于我国产业部门及各区域之间的相互联系,在总量目标确定的前提下,基于投入产出法,预测生产结构、需求结构、技术水平变化对隐含碳排放的影响,扩展隐含碳的应用场景,给出更具有指导意义的环境与能源政策建议。

4 结论

本文对有关隐含碳的定义、内涵及测算方法进行了归纳,重点梳理了投入产出法在隐含碳研究方面的理论基础、应用场景以及研究展望,得到的主要结论如下:

(1)隐含碳是各行业产品和服务在全生命周期中的直接和间接碳排放之和,可从生产侧和消费侧两个角度进行理解,即碳排放在产业部门间和区域间的转移。国内对隐含碳的研究从2008 年开始,可分为缓慢增长期、快速增长期以及平稳发展期。

(2)隐含碳的主要核算方法包括生命周期法及投入产出法,其中,投入产出法的应用范围最广、研究文献数量最多,是隐含碳研究的主流研究方法。

(3)投入产出法可用于隐含碳排放核算及其影响因素分析。用于隐含碳研究的投入产出模型包括“单区域投入产出模型”及“多区域投入产出模型”,分别对应于单区域投入产出表和多区域投入产出表。其中,“单区域投入产出模型”主要用于研究生产过程中产业部门间的隐含碳流动,“多区域投入产出模型”主要用于研究贸易过程中隐含碳的区域性流动。生产过程的隐含碳研究为找出高隐含碳排放部门提供了数据支撑,促进了碳减排目标的实现;贸易过程隐含碳研究为划分地区间碳排放责任提供了依据,给出了区域协同减排的对策建议。

(4)随着隐含碳理论研究的不断深化,基于投入产出法的隐含碳研究客观上将呈现出核算方法精细化、研究尺度具体化、应用场景多元化的趋势,这有利于提高该方法在隐含碳核算方面的准确性,增强研究对象的针对性,并使其应用范围不断扩展。

综上所述,投入产出法在隐含碳研究中具有原理明确、过程简单、结果可靠等优势,但同时也有数据滞后、多区域多尺度数据获取难度大等问题。在今后的研究中可综合集成多种方法,以弥补投入产出法的缺陷,使其在隐含碳核算、隐含碳流动驱动机制、隐含碳排放情景预测等方面发挥更大作用。