国家生态文明建设示范区发展能力评价研究

——以西双版纳傣族自治州为例

2023-06-02李俊梅周晶费宇惠卿段昌群付健梅

李俊梅 ,周晶 ,费宇,惠卿 ,段昌群 ,付健梅

(1. 云南大学 生态与环境学院暨云南省高原山地生态与退化环境修复重点实验室,云南 昆明 650091;2. 云南生态文明建设智库,云南 昆明 650091;3. 云南财经大学 统计与数学学院,云南 昆明 650221)

生态文明是可持续发展的前提[1],其核心是以人与自然、人与社会、人与人和谐共生和持续繁荣为基本宗旨的社会形态[2]。自2007 年开启生态文明之门后,随着生态文明建设的推进关于生态文明发展水平的测度引起学术界的广泛关注。

在国家层面,高珊和黄贤金[3]依据PSR 模型从环境、决策和行动三方面构建评价指标体系,基于1953—2008年的时间数据分析中国生态环境质量变化与生态建设成效之间关系;Yan 等[4]基于一套能值指标体系,来追踪中国在2003—2020 年各项指标的生理平衡程度、心理平衡程度、人与环境平衡程度、人类发展程度、经济与环境和谐程度。在省级层面,杨开忠[5]通过计算中国各省份2009 年的生态文明指数首次披露了31 个省份生态文明的发展现状;陈佳等[6]基于2015 年数据对中国31个省份的生态文明建设情况进行综合评价。在市域层面,张欢等[7]基于2006—2011 年的时间数据对武汉市生态文明建设完成情况进行评价;钱敏蕾等[8]构建了适用于特大型城市的生态文明建设评价指标体系,并以上海市为例进行指标体系的实证研究;姜晓艳和吴相利[9]以黑龙江省伊春市为研究对象,对其2005—2018 年生态—经济—社会协调发展进行定量测度。在县域层面,林民松等[10]评价了婺源县2015—2016 年的生态文明建设成效;卓桂华等[11]构建了社会经济发展压力、资源利用以及生态环境保护三方面评价指标体系,采用主成分分析法、聚类分析法对福建省县市级城市生态文明建设进行评价。

1 研究区域和研究方法

1.1 研究区域

西双版纳傣族自治州位于云南省南部,与缅甸、老挝山水相连,毗邻泰国、越南,因其优越的地理位置成为云南面向东南亚和南亚的重要通道和基地。该地区气候属于热带季风气候,终年温暖湿润、热量丰富,因此该地区拥有优质的动植物资源。西双版纳州2019 年人口为119.6 万人,聚居着傣族、拉祜族、基诺族、哈尼族等13 个少数民族,占全州人口的74%,且傣族文化特色突出,是欣赏傣族风情文化的首选之地。西双版纳州政府自2008 年确立了“生态立州”发展策略,努力推进生态文明建设,并于2017 年被评为第一批国家生态文明建设示范州。本研究以西双版纳州为案例进行生态文明建设发展能力评价研究,对有效提升其发展能力以及云南省其他州市推进生态文明建设具有良好的示范效果。

1.2 研究方法

1.2.1 生态文明建设发展能力综合评价

本研究采用综合指数法来对西双版纳州2009—2019年生态文明建设能力进行评价,具体步骤如下:

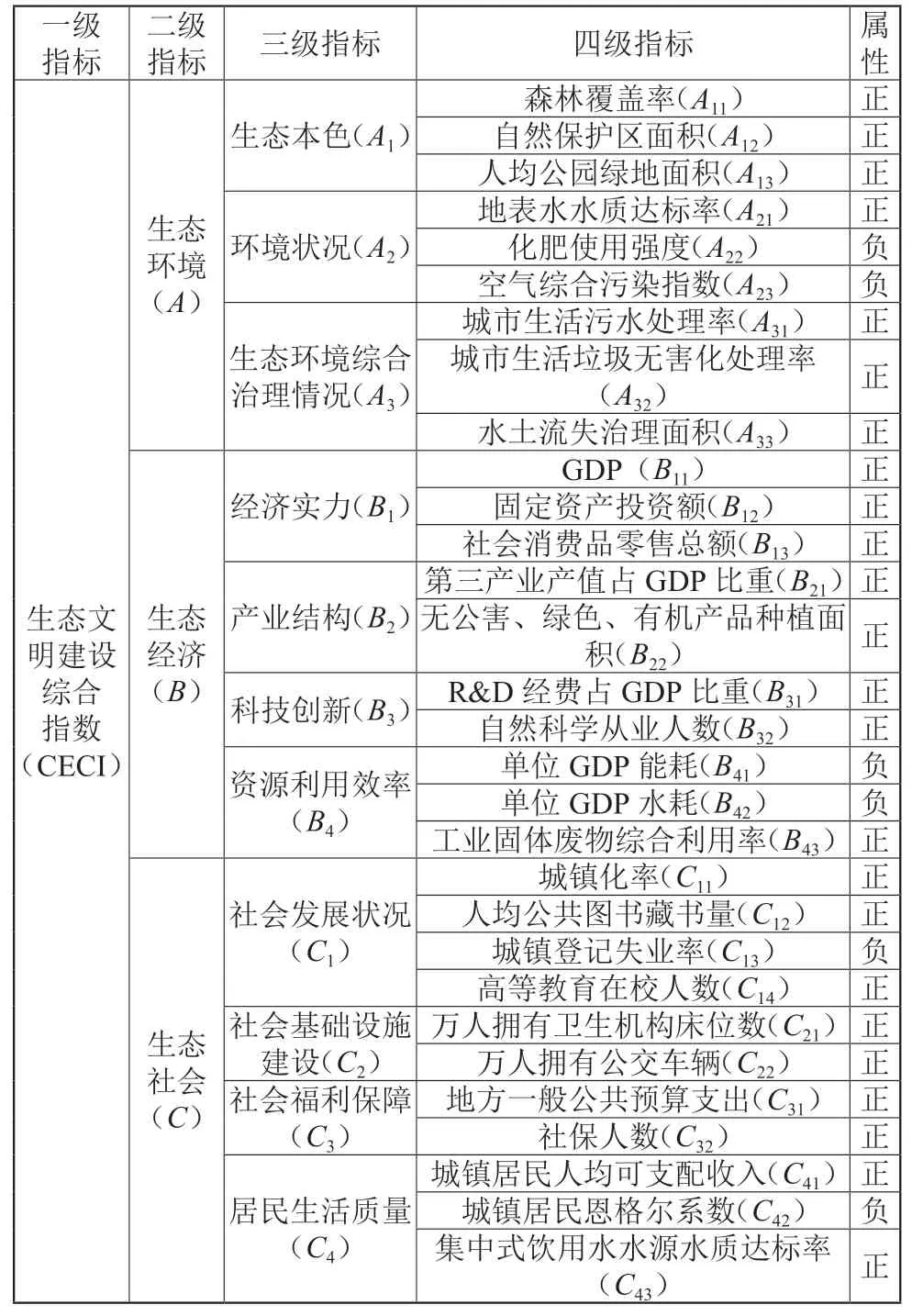

(1)评价指标体系构建。

本文参考马世俊和王如松[12]提出的复合生态系统理论,遵循指标选取原则,采用频次分析法,参考生态文明建设相关文献[1-3,8]以及《国家生态文明建设试点示范区指标(试行)》《七彩云南生态文明建设规划纲要(2009—2020 年)》等相关政府文件,从生态环境、生态经济、生态社会3 个方面筛选30 项指标,构建生态文明建设发展能力评价指标体系(表1)。

表1 生态文明建设发展能力评价指标体系

(2)熵值法确定指标权重。

指标赋权主要有客观和主观赋权两种方法[13]。客观赋权如熵值法[14-15]、主成分分析法[16-17]等;主观赋权法如德菲尔法[18-19]、层次分析法[20-21]等。

由于主观赋权法受评价人主观意愿影响比较大,故本研究选用熵值法对客观评级指标体系中的各指标进行赋权处理,该方法通过关注样本数据之间的差异,赋予各项指标权重相对客观,在评价中能很好识别不同指标对生态文明建设的差距。熵值法具体计算步骤如下:

①假设构建n个指标对某示范区的m年做生态文明建设发展能力评价,建立的评价初始数据矩阵如下:

式中:Xij表示第j项评价指标在第i年份的数据。

②数据标准化处理:由于各项指标原始数据的属性、单位和数量级存在差异,所以需要对各项指标原始数据进行标准化处理(因采用极差法进行数据标准化处理,处理后部分数据数值是0,故对所以数据统一向右进行0.000 1 个单位的平移处理),从而使得各项指标具有可比性。正向指标处理公式(2)、负向指标处理公式(3)如下:

③计算各项指标在不同年份的特征比重。

式中:Yij表示第j项评价指标数据在第i年的特征比重;表示第j项评价指标在第i年数据的标准化值。

④计算第j项指标的信息熵值。

式中:ej为信息熵值;m为样本数,即m个年份(m=11);Yij为特征比重。

⑤计算第j项指标的权重。

式中:wj为第j项指标权重,指标权重越大表示其重要性越大。

(3)评价模型构建。

利用加权求和计算综合得分,计算公式如下:

式中:Sij表示第j项评标指标在第i年份的综合数值;wj为第j项指标权重;表示第j项评价指标数据在第i年的标准化值;SiA、SiB和SiC分别表示生态环境系统综合得分、生态经济系统综合得分、生态社会系统综合得分;CECI表示生态文明建设综合指数。

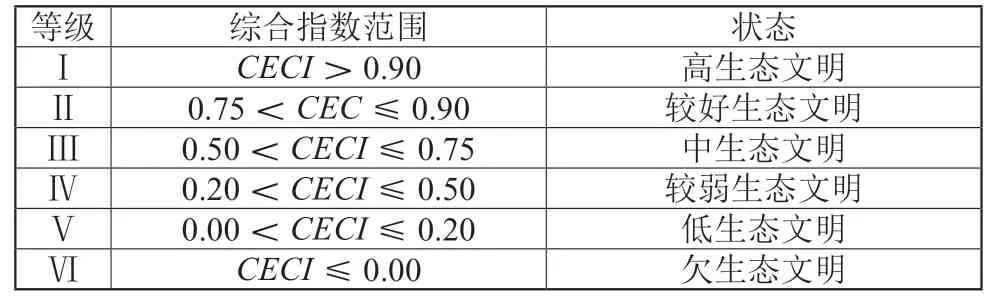

(4)评价标准。

本研究参照张清宇等[22]提出的生态文明建设综合指数划分标准,以生态文明建设综合指数作为评价标准(表2)。

表2 生态文明建设综合指数划分标准

1.2.2 生态文明建设发展能力耦合协调度评价

生态文明建设发展能力评价的目的就是揭露一定时期内生态文明建设进程中各部分的协调发展状况,生态文明建设就是要实现生态环境、生态经济、生态社会之间的协调发展[23-24]。故本研究通过引入系统耦合协调模型对本次构建的生态环境—生态经济—生态社会三方面之间的协同作用进行有效测度。

(1)系统耦合协调模型。

系统耦合协调模型由耦合度模型(coupling model)和耦合协调度模型(coupling coordination degree model)组成。

耦合度(coupling,C)是指两个或者两个以上系统是否存在相互作用、彼此影响的现象[25]。式中:C为耦合度;SiA、SiB和SiC分别表示生态环境系统综合得分、生态经济系统综合得分和生态社会系统综合得分。

耦合度可以反映系统之间是否存在相互作用,但无法反映系统之间是否都是朝好的方面相互作用发展的,系统之间是否有序协调的发展[26]。本研究在耦合度基础上进一步引入耦合协调度(coupling coordination degree,D)来反映各年份生态文明建设各系统间的协调状况的好坏。在参考相关研究成果[27]与结合本研究实际情况的基础上,构建生态环境—生态经济—生态社会系统耦合协调模型,具体计算模型如下:

式中:α、β、γ为待定参数且和为1,通过参考相关研究[28],我们认为三大子系统的协调效应相同,故α、β、γ参数均取1/3;T为生态环境、生态社会、生态经济系统的综合评价指数;SiA、SiB和SiC同上;C为耦合度;D为耦合协调度。

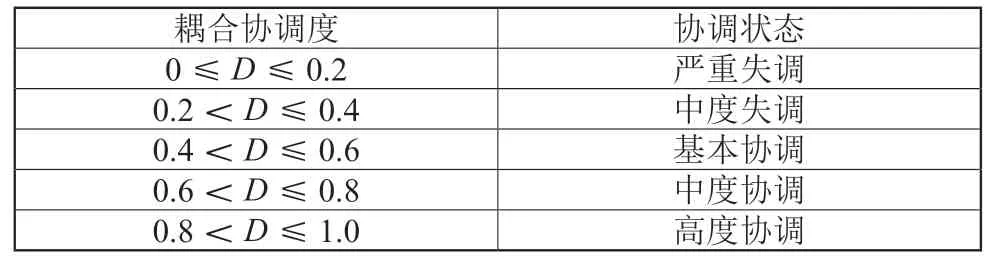

(2)耦合度与耦合协调度划分标准。

借鉴已有研究成果[27]和本研究实际情况构建耦合度和耦合协调度划分标准(表3、表4)。

表3 耦合度划分标准

表4 耦合协调度划分标准

1.2.3 生态文明建设障碍因子诊断

生态文明建设发展能力综合评价仅能够度量各年份生态文明总体水平发展状况,但却无法判定各项指标对生态文明建设的影响程度[27,29]。为此引入障碍度模型(obstacle degree)来探究影响生态文明建设的阻碍指标,具体计算方法如下:

式中:Vij为指标偏离度;mij是第i年单项指标j的障碍度;是第i年单项指标j的标准化值;wj是单项指标j的权重。

由于指标因子较多,故本研究列出各年份障碍度排名前五的指标作为障碍因子,并统计障碍因子出现频率,取频率排名前五作为主要障碍因子[29-30]。

2 结果与分析

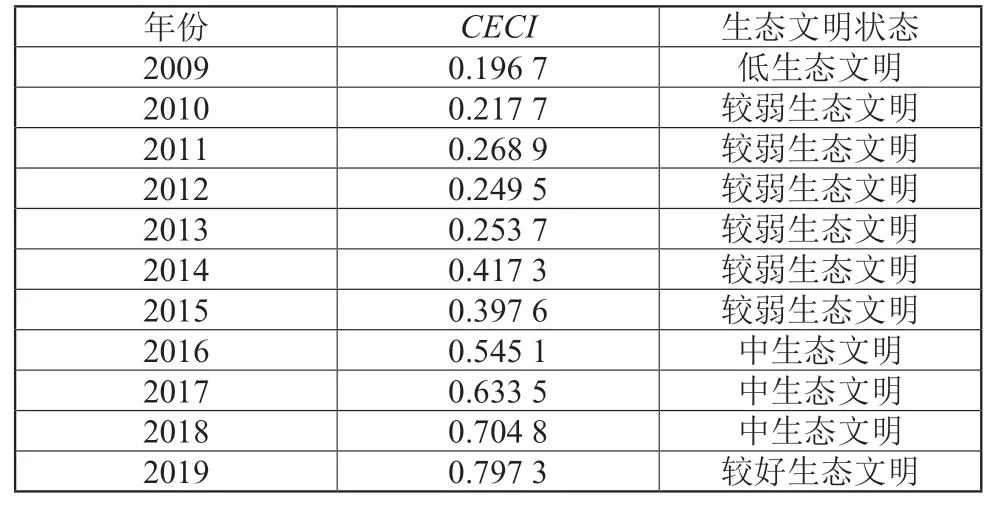

2.1 生态文明建设发展能力综合评价

通过生态文明建设发展能力综合评价模型运算得出2009—2019年各示范区生态文明建设综合指数及生态文明状态(表5)。西双版纳州生态文明建设综合指数在2009—2019 年呈现上升趋势,指数介于0.196 7 ~0.797 3 之间,生态文明状态演变历程为“低生态文明(2009 年)—较弱生态文明(2010—2015年)—中生态文明(2016—2018年)—较好生态文明(2019 年)”,生态文明状态不断提升。

表5 2009—2019年生态文明建设综合指数及生态文明状态

第一阶段是低生态文明状态(2009 年),该时间段为生态文明建设起步阶段,西双版纳州生态环境与经济矛盾异常突出,长期以来形成的结构性矛盾和粗放型经济增长模式转型成效不显著是处于低生态文明状态的主要原因,但是州政府一直不断地推行“生态立州”政策以及提出规划纲要文件力求打破矛盾,积极推进生态州建设。第二阶段是较弱生态文明状态(2010—2015 年),相比于2009 年的低生态文明,西双版纳州在“十一五”完成时期取得良好成效,生态文明状态进一步提升。同时在“十二五”期间全面推进绿色生态产业发展实施“六大工程”培育四大产业等措施,积极推进生态文明建设。第三阶段是中生态文明状态(2016—2018 年),“十二五”期间一系列的措施使得2016 年生态文明状态进一步的提升。第四阶段是较好生态文明状态(2019 年),在“十三五”期间生态文明状态进一步提升,步入了较好生态文明状态。

2.2 综合评价各级指标发展趋势

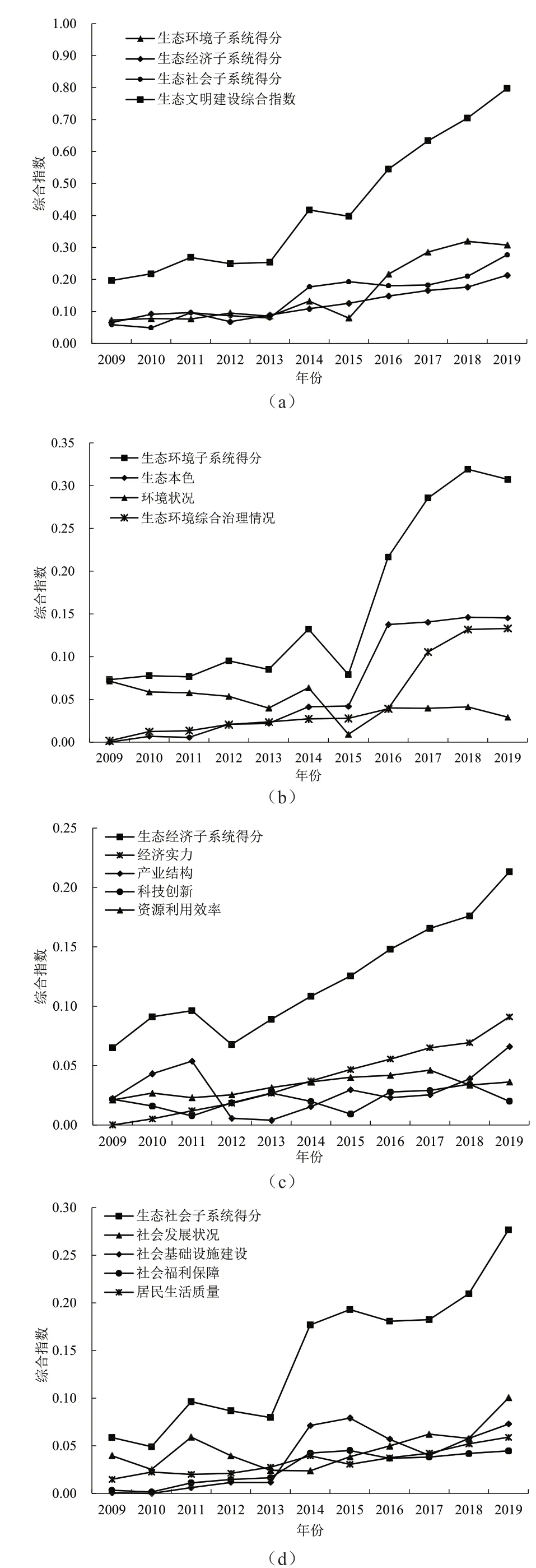

从二级指标发展曲线(图1-a)来看,生态环境子系统2013 年、2015 年和2019 年得分存在下降波动,整体呈现上升发展趋势;生态社会子系统仅2012 年数值有波动,其余年份稳步提升;生态社会子系统在2010 年、2013 年和2016 年有小幅度的波动,整体呈现上升发展趋势。通过对比二级指标在不同年份的得分情况,我们发现在11 年研究期间内,生态环境方面有7 年得分高于生态经济和生态社会得分情况,可以看出生态环境得分情况对于生态文明建设综合指数得分贡献程度高。

图1 2009—2019年西双版纳州二级指标及三级指标综合指数发展趋势图

从生态环境子系统下属的三级指标发展趋势(图1-b)来看,环境状况曲线多年份有下降波动情况。探究环境状况具体波动因子发现,空气综合污染指数、地表水水质达标率和化肥使用强度存在多个年份波动情况。生态本色和生态环境综合治理情况发展曲线呈现上升趋势。

从生态经济子系统下属的三级指标发展趋势(图1-c)来看,生态经济子系统分值在2012 年有大幅度下降波动,主要是因为产业结构存在大幅度的波动,探究产业结构具体波动因子发现,无公害、绿色、有机产品种植面积在2012 年减少。资源利用效率在2018 年存在下降波动,主要由于工业固体废物综合利用率这项具体指标存在波动。科技创新多年份存在波动,主要是由于科技创新下属的R&D 经费占GDP 比重这项指标各年份之间存在小范围的波动,但对生态经济子系统总分值影响不大。

从生态社会子系统下属的三级指标发展趋势(图1-d)来看,生态社会子系统分值2010 年、2013 年和2016 年存在小幅度下降,主要是由于社会发展状况这个三级指标的影响,探究对社会发展影响的具体波动因子发现,人均公共图书藏书量多个年份存在波动。社会基础设施建设、社会福利保障和居民生活质量发展趋势良好。

综上,西双版纳州拥有很好的生态环境禀赋,但随着经济的进一步发展,虽然加大了环境治理力度,但是成效并不显著,环境状况指标(如空气综合污染指数、地表水水质达标率和化肥使用强度)仍然是未来生态文明建设的重点项目。

2.3 生态文明建设耦合协调度

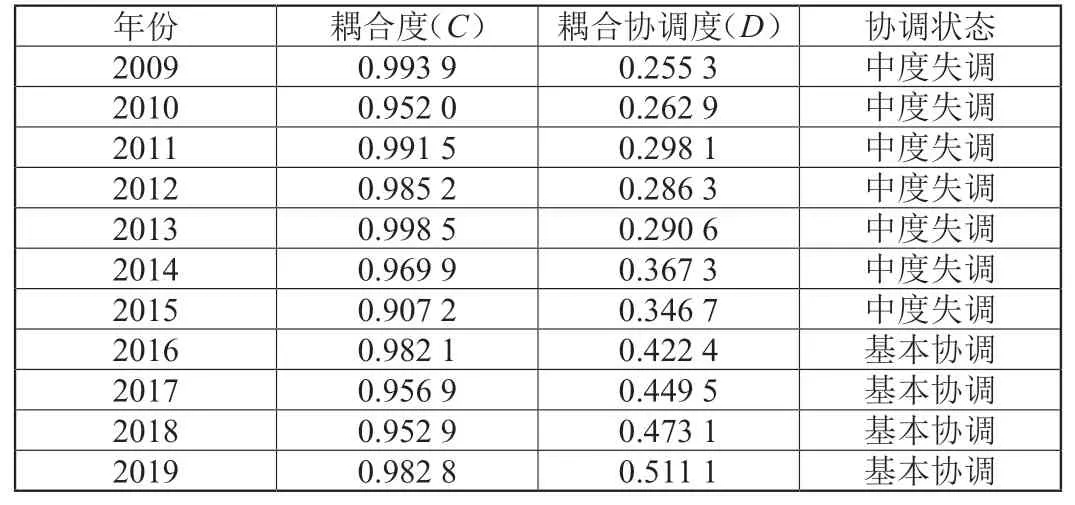

通过系统耦合协调模型运算得出西双版纳州耦合协调度发展状况(表6)。2009—2019 年这11 年来西双版纳州在生态环境、生态经济和生态社会子系统间的耦合度始终维持在0.8 以上水平,根据耦合度级别分类(表3),三维系统之间处于高水平耦合时期,说明西双版纳州生态环境、生态经济和生态社会子系统之间存在紧密的相互依赖、相互作用关系。从表6 中可以看到西双版纳州耦合协调度指数介于0.255 3 ~0.511 1,在11 年间协调状态演变历程为“中度失调(2009—2015 年)—基本协调(2016—2019 年)”,协调水平是不断改善的且仍具有继续上升趋势。

表6 2009—2019年西双版纳州耦合协调状态评价

2.4 障碍因子诊断

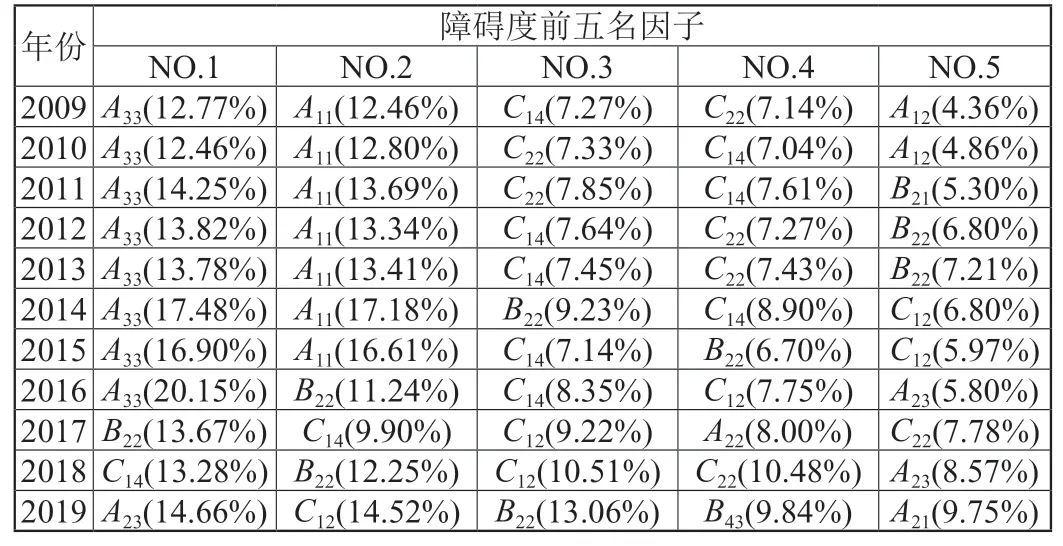

综合评价仅能度量生态文明建设总体水平,本研究通过引入障碍度模型进一步探索阻碍生态文明建设的具体指标。根据公式(13)~(14)计算出各指标各年份的障碍度。由于指标较多,故本研究再对2009—2019 年各项指标障碍度进行排名,取排名前五作为障碍因子(表7)。再统计2009—2019 年障碍因子出现频率,取频率排名前五的作为主要障碍因子(表8)。

表7 2009—2019年指标障碍度排名

表8 2009—2019年主要障碍因子出现频率

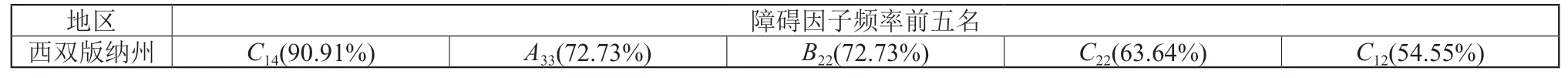

西双版纳州障碍因子频度排名前五的因子为:C14(高等教育在校人数)、A33(水土流失治理面积)、B22(无公害、绿色、有机产品种植面积)、C22(万人拥有公交车辆)和C12(人均公共图书藏书量)为主要障碍因子。教育仍是西双版纳建设生态文明的薄弱环节,2009—2019 年西双版纳教育规模年均增长速度为3.8%,远低于云南省高等教育增长速度11.4%,主要原因是西双版纳位于边疆地区,所获得的教育资源较少、教育质量不高;西双版纳水土流失从2009—2016 年仅治理50平方公里左右,于2017 年才提升治理力度,西双版纳早期走的是“先发展后治理”的道路,种植橡胶、普洱茶,对当地物种多样性、土地资源造成了一定程度的威胁,但对其治理力度不大使得建设成效不明显;从西双版纳2009—2019 年的无公害、绿色有机产品种植面积来看,自2013 年后有机农产品的种植面积为0 亩,西双版纳拥有良好的农业资源以及经验,在提高绿色食品质量与数量仍然有待进一步加强;在进行线下满意度问卷调查时,居民认为相比以前目前交通便利得到了极大的改善,但仍存在路线规划不合理、班次间隔时间过长等问题,从公交车拥有数量来看,公共交通数量多年保持不变,而人口数量在增加,会导致交通便捷程度跟不上城镇化发展程度;人均公共藏书量是目前衡量公共文化的重要指标,就目前中国而言仍存在西部地区文化供给不充足的问题,西双版纳也不例外,公共文化事业的提升仍需加强建设。

3 讨论与结论

3.1 讨论

王小君[31]采用综合指数法对西双版纳州生态—经济—社会系统在2003—2014 年的发展情况做出综合评价。整体评价结果表明,该地区在经济和社会方面呈现上升发展趋势,两方面建设均取得显著成效,这与本研究在相同研究年份的结果基本吻合。生态方面处于不断波动状态也与本文结果吻合。但其评价结果中生态系统中的评价总值小,与本研究生态环境系统处于优势地位结果不一致,可能因为王小君对生态系统中各指标权重赋值较小,选取的指标数据多年没有较大变化,并且指标过少未能全面反映生态系统状况,使得生态系统评价总值小于其他系统总值;潘诗雅[32]利用综合指数法对西双版纳州2013—2017 年的生态环境(包括生态自然环境、生态经济环境和生态社会环境)质量建设进行评价,发现西双版纳州2013—2017 年的指数呈现上升趋势,也与本研究结果吻合。由分析结果来看,本研究从生态环境—生态经济—生态社会选用的相关指标构建的评价体系可以比较全面反映生态文明建设发展能力,选用的综合指数评价方法较为成熟,评价结果可靠。

耦合协调度模型是目前评价系统之间协调关系最常用方法,其可以根据研究需求用于二维、三维、四维指标体系的评价[33-34],因此本研究选取的协调度评价方法可靠、评价结果有价值。

姜晓艳和吴相利[9]利用障碍度模型诊断影响伊春市的生态、经济和社会系统协调发展的障碍因素,通过计算各指标障碍度,然后按照年份统计出排名前五的障碍因子,再分年份计算各障碍因子出现的频次,取排名前4 的障碍因子作为主要障碍因子。廖雨辰等[35]通过障碍度模型诊断影响九寨沟2001—2019 年生态安全的障碍因子,计算各项指标各年份障碍度,取排名前5 的障碍度指标作为障碍因子,然后统计障碍因子出现的频次,选取频次前3 名作为主要障碍因子。目前有大量文献是利用障碍度模型诊断障碍因子,故本研究参考的障碍因子诊断方法是可行的、可靠的。

3.2 结论

本研究从生态环境、生态经济和生态社会三方面共选取30 项指标构建生态文明建设评价指标体系,评价西双版纳州2009—2019 年生态文明建设发展状况,评价结果表明:西双版纳生态文明建设发展综合能力整体呈上升趋势,生态文明状况不断提升。综合指数整体呈上升趋势,由2009 年的0.196 7上升到2019 年的0.797 3,生态文明状态演变历程为“低生态文明(2009)—较弱生态文明(2010—2015 年)—中生态文明(2016—2018 年)—较好生态文明(2019 年)”;其生态文明建设发展能力耦合协调度逐渐提升,耦合协调度演变历程为“中度失调(2009—2015 年)—基本协调(2016—2019 年)”;利用障碍度模型诊断障碍因子,发现水土流失治理面积,森林覆盖率,高等教育在校人数,万人拥有公交车辆,无公害、绿色、有机产品种植面积是影响其生态文明建设的主要障碍因子。

4 发展经验总结及对策建议

4.1 发展经验总结

通过对国家生态文明建设示范区西双版纳州的生态文明建设发展能力评价研究,西双版纳州在生态环境、生态经济和生态社会方面都取得了极大成就。根据研究结果总结其发展经验,为其他区域生态文明建设提供参考借鉴。

(1)西双版纳州经济实力得到了极大的提升。州政府全力优化产业结构,淘汰一批高耗能的落后产业提高资源利用效率;同时加大对外开放力度,因其特殊的地理区位,西双版纳建成了一系列中老磨憨—磨丁经济合作区等国家重点对外开放区域,加快与周边国家的贸易、旅游、金融服务往来;大力推动旅游产品结构升级,如“自然+人文” “气象景观+民族文化”等,大力打造生态旅游,既能很好的保护环境又能帮助地方居民实现富裕;完善投资管理政策以及优化投资结构,落实固定资产的投入与成果转化;全州大力支持科技创新全力驱动经济高质量发展,给予技术性人才和企业研发经费支持等。一系列符合地域特色的经济政策使得经济发展进一步提升。

(2)西双版纳州社会方面建设成效显著。在经济发展的同时,相关政策指出要坚决打赢脱贫攻坚战,实现贫困民族地区的共同富裕,保障改善民生,不断提高居民生活水平质量。积极开展毕业生就业创业服务,深入乡镇、村寨提供就业扶贫,全方位做好就业工作服务,保障居民就业率;加大公共财政支出,保证文教科学卫生事业等方面的稳定发展,持续扩大社会保险中的各险种覆盖率。

(3)西双版纳州生态环境得到极大改善。西双版纳州早期政策走的是“先发展后治理”的道路,大面积种植橡胶以及普洱茶等经济作物,在经济发展的同时不免留下森林覆盖率减少、生物多样性降低、水土流失严重等生态问题。在州政府的大力扶持下,这些生态环境问题逐步得到解决,2014 年起一大批生态友好型的生态茶园、环境友好型的橡胶园涌现出来,同时实现退林还耕还草、加大生态环境补偿等措施,发展环境友好型胶园、生态茶园,对于建设生态文明、提高橡胶战略储备能力、促进绿色发展绿色惠民都具有重要意义,同时按照国家相关政策要求,在充分尊重自然规律和农民意愿的基础上,科学选择适宜种植橡胶及茶树等经济作物的区域,引导退耕农户合理种树、退耕还林,以提升生物多样性、森林覆盖率、缓解水土流失等状况。这是符合当地资源优势、保护当地资源以及发展经济强有力的手段。

4.2 对策建议

基于西双版纳州生态文明建设发展能力的障碍因子诊断结果,提出维护其生态文明建设的相关建议,以提升生态文明建设发展水平。

(1)加大教育事业建设力度。①加大对教育事业的投资,保障教育优先发展。科技发展、社会进步等各方面都依靠知识和人才,教育事业是传输知识和培养人才的根本途径。②加快优秀师资队伍建设。加大人才引进力度,改善老师福利待遇,留住和引入优质老师资源。③对现有老师进行重点培训,提升业务能力。④加快特色学科建设。比如利用当地资源优势和传统文化优势,政府和院校可以加快西双版纳州傣医药相关学科的建设,吸引当地学生和外市学生进行相关专业学习,大力培育专项技术人才。

(2)加大污染治理强度。①加强当地水土流失治理。利用法制手段来保护环境,加强生态文明宣传教育,增强企业、居民的环境保护意识。②增强解决地域性生态环境问题的科技支撑。针对不同区域生态环境问题各有不同,加强地域性的生态修复和环境污染治理等领域的基础研究和前沿关键核心技术攻关,可以有效地解决地域性环境问题;完善人才选拔、激励、考核机制,积极打造一支能力强的生态环境治理人才队伍;加强科研投资,充分利用财税、投资等手段,鼓励社会各类投资主体参与到生态环境保护的科技创新工作中来。

(3)重视绿色农业发展。①加强农业科技创新,实现传统农业到现代农业的完美转型。②加强农业面源污染防控,推崇害虫绿色防治和减少农药使用。提高农产品质量检测标准,有效提升农产品质量。在保护环境的同时,产出高质量的农业产品。③优化农业补贴政策,保障当地农民基本收入。

(4)完善公共交通服务体系。①随着人口数量的增加,相关部门应实时更新公交车数量。②进一步完善交通路线规划。可以通过问卷调查,询问居民平时出行需求以及对城市公共交通的路线规划、时间班次等意见。③在人流密集地区加大公共自行车的投入,保障市民出行需求。同时建议增多、扩宽非机动车道,保障居民绿色出行安全,为居民绿色出行提供方便。

(5)做好基础公共文化服务。①加大文化资金投入。确保文化所需的场馆、基础设施达到完善。②加强居民参与感。公共文化体系建设要掌握居民需求才能吸引居民参与,因此场地选址、服务内容、服务方式等可以充分遵循居民的意见。